“法帖之祖”摭议

2022-07-13梁达涛张立基

⊙ 梁达涛 张立基

“法帖”是一个复杂的概念,历代关于“法帖”的定义并不统一,从现存文献记载来看,“法帖”的所指至少有五种情况[1],分别为:(一)“法帖”即《淳化阁帖》;(二)“法帖”是摹勒前人碑帖作品后所制成的拓本;(三)“法帖”指一切碑帖的拓本;(四)“法帖”包含书法作品及书学论著;(五)“法帖”相当于“法书”。换言之,“法帖”既可指墨迹、初拓或翻拓碑帖,也可指书籍,其范畴较广。史籍所载,关于“法帖之祖”的讨论对象主要是刻帖,并未涉及书学论著。故本文重点探讨刻帖之祖与《淳化阁帖》之祖刻两个问题。

一、《升元帖》与《淳化阁帖》

曹士冕在《法帖谱系》中认为《淳化阁帖》乃最早法帖,为历代“法帖之祖”:

熙陵以武定四方,载櫜弓矢。文治之余,留意翰墨,乃出御府所藏历代真迹,命侍书王著摹勒,刻板禁中,厘为十卷。[2]

这是现存文献中较早认为《淳化阁帖》乃“法帖之祖”的记载。《淳化阁帖》是一部汇集古代书家作品的丛帖。曹氏所言,并不准确。事实上,在《淳化阁帖》前,已有法帖传世。如《十七帖》原乃墨迹本,汇编了王羲之写给益州刺史周抚的一组信札,唐代韦续《墨薮》与张彦远《法书要录》两书皆有相关记载,其中《法书要录》所载甚详:

《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十二字,是烜赫著名帖也。太宗皇帝购求“二王”书,大王草有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹及言语,以类相从,缀成卷。[3]

上述引文中的《十七帖》即为墨迹本,而从当代学者对《十七帖》的考证来看,唐代已有刻本《十七帖》,并认为“敕字本《十七帖》镌刻时间应在贞观之后,长庆之前”[4]。换言之,《淳化阁帖》非“法帖之祖”,这一点并无疑义。刻本《十七帖》与《淳化阁帖》的最大不同之处在于前者乃集王羲之法书而成,后者则集刻了不同书家的法书。

相传南唐后主李煜命徐铉摹刻《升元帖》,因该帖在《淳化阁帖》前,遂有学者认为《升元帖》方为“帖之祖”,持此观点者以禇伯秀[5]为代表,相关记载见于南宋周密《云烟过眼录》:

江南李后主,尝诏徐铉以所藏前代墨迹、古今法帖入石,名《升元帖》,然则在《淳化》之前,当为帖之祖。[6]

禇伯秀并没有谈到《升元帖》与《淳化阁帖》的关系问题,只因两者镌刻时间不同,禇氏遂将镌刻时间更早者认定为“帖之祖”。这一观点为明代屠隆所接受,他认为《升元帖》为《淳化阁帖》之祖刻,其《考槃余事》一书载:“后主命徐铉以所藏法帖勒石,名《升元帖》,在《淳化》前,故名祖刻。”[7]不过,明代另一学者杨慎则不赞成禇伯秀的观点,杨慎《墨池琐录》言:

南唐《升元帖》,以匮纸摹拓,李廷珪墨拂之,为绝品。匮纸者,打金箔纸也。其次即用澄心堂纸,蝉翅拂,为第二品。浓墨本为第三品也。《升元帖》在《淳化》祖刻之上。隋《开皇帖》之下,然今皆不可复见矣。[8]

杨慎谈到了两个问题:其一为《升元帖》与《淳化阁帖》并无承继关系,《淳化阁帖》有其“祖刻”,但《升元帖》比《淳化阁帖》祖刻的镌刻时间更早;其二为《开皇帖》在《升元帖》前,惜这两帖皆不存于世。杨慎虽然没有直接谈到“法帖之祖”的问题,但从其所言可知,因隋已有刻帖,南唐时期的《升元帖》自然不能称为帖之祖。

清孙承泽在《闲者轩帖考》中对这个问题也有详细的论述。更为重要的是,他回答了何为“祖石帖”这个问题:

所谓“祖石帖”者,帖几经翻刻而以原帖为祖石,非别有一帖在《淳化》之前而祖之也。陆友仁以李后主《升元帖》为法帖之祖,马传庆、陈简斋等各袭其说,至董玄宰又以为《澄清堂帖》是祖帖,皆误也。宋太宗当平定之后,出内府之藏,令王著摹勒石上,以传后世,岂有反祖亡国之帖而赐臣下乎?[9]

孙承泽从“祖石帖”的定义出发,阐明《淳化阁帖》并无祖帖一说,即否定了屠隆的观点。孙氏认为,所谓“祖石”,乃最初刻石,《淳化阁帖》固有其“祖石”,即王著最初摹勒上石那块碑版。《淳化阁帖》所依据的墨迹乃宋太宗出内府所藏的历代法书珍品,而非前人所刻的法帖。显然,“祖石”乃针对同一个法帖而言,不同法帖之间并不存在何为“祖石”的说法。

值得注意的是,孙承泽在撰写《闲者轩帖考》(成书早于《庚子销夏记》)时,还没有意识到这个问题,当时他亦承袭前人所说,言《升元帖》为《淳化阁帖》之祖:“南唐李后主出秘府珍藏刻帖四卷,每卷后刻‘升元二年三月建业文房模勒上石’。为《淳化阁帖》之祖,余见宋人翻本有贾秋壑印。”[10]这一点间接说明,直至清代,《升元帖》为《淳化阁帖》祖刻的观点仍是较为流行的。

关于《淳化阁帖》无祖石一说,以王澍在《古今法帖考》中所记较为详细:

前人言《兰亭》如聚讼,窃谓《淳化》亦犹尔。观前幅所列,言人人殊,何所可据,以为定乎?欧阳公去宋初不远,版之存亡已不可辨,何况今日仆以臆断?窃谓太宗既出内府所藏,命侍书王著模刻,更复购募前贤真迹,命集成十卷。王著识见不精,真伪莫辨,遽以南唐仿书数十种,参错其间,遂至玉石不分,淆讹千古昧者,乃云原本《升元》。《升元帖》经韩、宋、二徐鉴定,非苟然者,决不至如王侍书草率。或其间亦有采自《升元》者,见者遂目《升元》为祖本耳。《辍耕录》所载刘衍卿祖石之说,窃谓《淳化》本无石刻,诸公误以初拓赐本为祖石,实则枣木本耳。所谓祖石,即《升元帖》也,帖后篆款既云:奉圣旨模勒上石,诸公因之故,亦以初拓为祖石也。欧阳公《集古录》云:太宗购募前贤真迹,镂板藏之。王柏《淳化帖记》亦有镂板中禁之语。元祐中,亲贤宅从禁中借版墨百本,分遗宫僚,多木横裂纹,其为版本的然无疑矣。[11]

在王澍看来,《淳化阁帖》乃用木板所刻,根本没有“祖石”一说,所谓《淳化阁帖》原本《升元帖》的说法并不准确。王澍认为,《升元帖》比《淳化阁帖》更严谨,而且镌刻时间更早,王著在主持镌刻《淳化阁帖》时,不仅采内府所藏法书,也有购买前贤真迹,而所购法帖或有源自《升元帖》。一言以蔽之,《淳化阁帖》的底本并非《升元帖》。

至此,我们得知,《淳化阁帖》具有其独立性,并非翻刻其他刻帖而成。因隋有《开皇帖》,故法帖出现的时间最晚当在隋朝。

二、《升元帖》与《澄清堂帖》

以《澄清堂帖》为帖之祖的说法始于董其昌,董氏将《澄清堂帖》刻入《戏鸿堂法帖》,并跋曰:

《澄清堂》,宋人以为贺鉴手摹,南唐李氏所刻。余见五卷,皆大王书,出《淳化帖》之上,亦如贺八清真,下视王著,此间可容数等,真法帖之祖也。[12]

董其昌明确《澄清堂帖》为“法帖之祖”,后又称其为“李后主所刻石,贺知章所摹”。董氏此说为明末清初不少学者所接受,如孙承泽在《庚子销夏记》中言:

《澄清堂》所刻皆右军书,计十卷。黄长睿谓为唐贺季真手摹,李后主得之刻石。《澄清堂》极其精善,远在《淳化阁帖》之上,惜世无传者。余仅得第一、第三、第四共三卷,然王氏书法备于是矣。是帖余付之朴儿,置天津海云阁。戊戌五月,余同内人观海,取此帖舟中,一日数十展。记旧所跋:李后主刻此帖后,宋太宗见而悦之,因刻《淳化帖》相敌。至于神骨风致,固非王侍书所能辨耳。[13]

巧合的是,《升元帖》与《澄清堂帖》皆为李后主命人所刻,不免让人怀疑它们之间是否有某种联系。清人杨宾在《大瓢偶笔》中认为《升元帖》即是《澄清堂帖》:

余乡董氏《升元帖》十卷,乃南唐李后主升元二年刻,唐贺知章双钩王氏父子书,故又名《澄清堂帖》,蝉翅初拓,世间无第二本,载入董文敏《容台集》。……《澄清堂帖》,刻于升元二年,故又名《升元帖》,非别有所谓《升元帖》也。前辈不察,往往分而为二,且误认为《淳化》之祖,则以拓本少,世不多见故也。黄仙裳云邢子愿翻刻半部,余亦未见。《澄清堂帖》,会稽董氏有一部,今归张侯云翼。邢子愿有半部,重摹入石。长洲吴应祈又摹之,有王百谷跋。余见一卷,皆大王书,不佳。或云:王昊庐家有六卷,即邢氏原物也。祝希尧为陆汉师双钩十卷,今亦不知所在。[14]

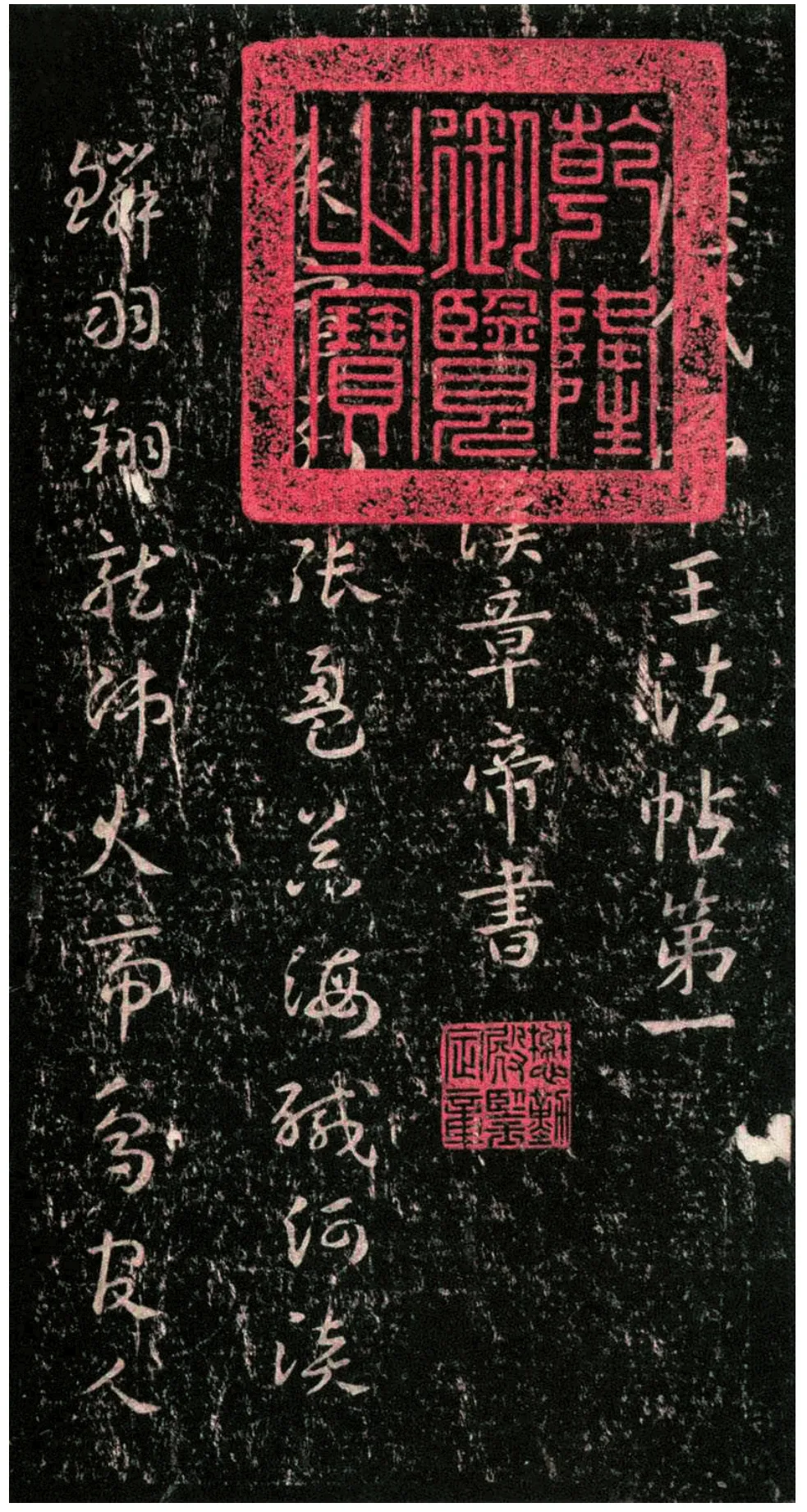

汉章帝 刘炟 行书 辰宿帖 选自“懋勤殿本”《淳化阁帖》

然而,与董其昌同时的王肯堂,指董其昌此说有误,他在《郁冈斋笔尘》卷四中谈道:

余丙戌秋七月至吴江,得观《澄清堂帖》十余卷,皆“二王”书,字画流动,笔意宛然……闻近亦归太仓王荆石先生。丁未秋,过先生斋中,出以见示,则已亡失大半矣。玄宰钩数十行附《戏鸿堂帖》末,无复笔意,后跋以为贺鉴手摹南唐李氏所刻。按《东观余论》云:世传《十七帖》别本,盖南唐后主李煜得唐贺知章临写本,勒石置澄心堂者,而本朝侍书王著又将勒石,势殊疏拙。盖玄宰误以《十七帖》为此帖,又误以澄心堂为澄清堂也。李后主尝诏徐铉以所藏古今法帖入之石,名《升元帖》,是又在《阁帖》之先矣。昨晤汪仲嘉,谓《淳化帖》即翻刻《升元帖》,不知何据。当又是误以《十七》为《升元》尔,博洽之难如此。[15]

王肯堂指出,董其昌误以“澄心堂”为“澄清堂”,又误以《十七帖》别本为《澄清堂帖》,以致得出《澄清堂帖》为南唐李氏所刻的谬论。翁方纲曾跋《澄清堂残帖》,考证《澄清堂帖》的镌刻时间:

今就退谷藏本验之,卷前第一行题曰“《澄清堂帖》卷一”,次行题曰“王右军”,下注云“甲一”,又次一行题曰“王右军帖卷一”。据此标题文法、字法,颇与南宋坊贾刻书体势相埒。又以宋拓《大观帖》《汝帖》相较,不惟远逊《大观》,且有较今所行肃府本尚不及者。然其体原则别有所出,非以《淳化》《大观》诸帖摹出者。盖南宋末年,《淳化》《大观》真本已亡,坊间书贾取官私杂帖内右军有名之迹,汇次上石,排辑卷数,貌为古刻耳。是“澄清堂”者,直南宋卖书铺坊之名,非南唐所刻明矣。[16]

《澄清堂帖》在宋人书籍中不见记载,更重要的是宋拓本中的“桓”“慎”字缺末笔,明显为避宋钦宗(赵桓)与宋孝宗(赵昚)之讳,这种现象不可能发生在南唐。翁方纲从《澄清堂帖》的文法、字法与南宋时期坊贾刻书体势相埒的角度论证此帖为南宋时物,这一点是值得相信的。同时,这也说明《澄清堂帖》比《淳化阁帖》的镌刻时间更晚,毋庸说《升元帖》与《澄清堂帖》是同为一帖了。[17]

三、关于《升元帖》的补充问题

李后主乃南唐最后一位君主,是南唐元宗(中主)李璟第六子,生活于公元937—978年间,“升元”(937—943)则是南唐烈祖李昪的年号,这一点说明:其一,相传刻于升元年间的《升元帖》,此时的李煜才是幼童,《升元帖》不可能由他主持镌刻;其二,《升元帖》并非刻于升元二年(938),仅是李煜借用前代君主年号而已。万斯同在《群书疑辨》卷九《记〈淳化阁帖〉原始》即提出这样的疑问:

陶九成《辍耕录》辨祖石刻言:刘跂《暇日记》云:“冯传庆说此帖本南唐保大年摹石,题云‘保大七年仓曹参军王文炳摹勒,校对无差’。国朝下江南,得此石,太宗命将秘馆所有增作十卷,为板本,而石本后以火断缺。”《录》又言:吴郡陆友仁云:“尝观褚伯秀所记,后主命徐铉以所藏古今法帖入石,名《升元帖》。此则在《淳化》之前,当为法帖之祖。”愚谓石刻始于南唐,其说诚然。但冯氏谓刻于保大七年,褚氏乃谓刻于后主时,名《升元帖》,此则可疑。

考“升元”乃烈祖年号,“保大”则元宗年号,帖若为后主所刻,岂有追用先祖年号之理?褚氏所云,殊为谬妄,而陆氏、陶氏皆不能辨,何也?愚意:烈祖不善书,必非升元时所刻。元宗善书,而保大七年正其全盛之世,宜乎有此雅举,断以冯氏之言为正。[18]

万斯同所言“石刻始于南唐”,这一点实不准确,上文已有详细论述。“升元”时期,作为幼童的李煜当不可能主持镌刻《升元帖》一事。万斯同认为陶宗仪、陆友仁等不可能没有察觉到这个问题,那为何历代不少学者仍持李后主刻《升元帖》一说呢?在万斯同看来,他赞同冯传庆所言《升元帖》乃刻于保大七年(949)的说法,理由是烈祖不善书,而元宗善书。然而,以皇帝是否善书作为判断《升元帖》镌刻时间的依据,此说纯乃万斯同的个人猜测,甚为牵强。假设《升元帖》真为李煜主持镌刻,理由只能是李煜用其祖父烈祖的年号,这种可能性也是存在的。李煜曾造澄心堂纸,而“澄心堂”正是其烈祖的堂名,陈师道《后山谈丛》卷二载:“澄心堂,南唐烈祖节度金陵之燕居也。”[19]澄心堂纸乃李煜所造,这点亦为后人所接受,北宋欧阳修《六一诗话》言:“余家尝得南唐后主澄心堂纸,曼卿为余以此纸书其《筹笔驿》诗。”[20]元代费著撰《笺纸谱》亦言:“澄心堂纸,取李氏澄心堂样制也,盖表光之所轻脆而精绝者。”[21]近人林志钧先生在《帖考》一书中即认为《升元帖》为李煜所刻而用其祖父的年号:

南唐元宗保大十五年以后,改元不及半载,即去帝号,奉周正朔,称显德五年。后主嗣位,用宋年号。其刻帖,用烈祖建国纪元,诚感慨系之矣!论者忽于此,以帖为后主所刻,乃用升元年号为疑。后主自无年号可用,哀之可耳,又胡疑耶![22]

《帖考》一书还提到,《保大帖》乃元宗所刻当有其事,但此帖已不传。结合李煜曾经用其祖父的堂名来命名“澄心堂纸”这个先例,南唐去帝号后,李煜用其祖父年号作为纪年是一个可以接受的说法。

结语

历来有关“法帖之祖”的说法,众说纷纭。流传最广的《淳化阁帖》并非“法帖之祖”,如镌刻于南唐时的《升元帖》即在《淳化阁帖》前,而《淳化阁帖》具有其独立性,非翻刻其他刻帖而成。《澄清堂帖》则为南宋时物,亦非“法帖之祖”。在前人书籍中,这几部法帖时被称为“法帖之祖”,然均有误。由于隋唐时期即有刻帖传世,这说明法帖出现的时间当不晚于隋朝,至于“法帖之祖”究竟是何帖,因缺乏足够证据,目前尚未有定论。

注释:

[1]梁达涛.王世贞《古今法书苑》研究(附录三)[D].广州:暨南大学,2019:260—273.

[2]曹士冕.法帖谱系[M].北京:中华书局,1985:1.

[3]张彦远.法书要录[G]//四部丛刊·四编:子部106.北京:中国书店,2016:40.

[4]仲威.《十七帖》考略[J].图书馆学情报学青年文丛:第1辑.上海:上海科学技术文献出版社,2001:125—132.

[5]禇伯秀,字雪巘,南宋咸淳年间钱塘人,杭州天庆观道士。

[6]周密.云烟过眼录[M].北京:中华书局,1985:63.

[7]屠隆.考槃余事[G]//四库全书存目丛书:子部第118册.济南:齐鲁书社,1995:183.

[8]崔尔平.明清书论集·上[M].上海:上海辞书出版社,2011:71.

[9]白云波,古玉清.中国艺术文献丛刊[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012:89.

[10]白云波,古玉清.中国艺术文献丛刊[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012:251.

[11]王澍.古今法帖考[G]//文津阁四库全书:275册.北京:商务印书馆,2005:473.

[12]董其昌.容台别集[G]//四库禁毁书丛刊:第32册.北京:北京出版社,1997:487.

[13]孙承泽,撰.白云波,古玉清,点校.中国艺术文献丛刊·庚子销夏记[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012:99.

[14]杨宾.大瓢偶笔[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012:138—140.

[15]王肯堂.郁冈斋笔尘[G]//四库全书存目丛书:子部107册.济南:齐鲁书社,1995:734.

[16]翁方纲.复初斋文集[G]//续修四库全书:1455.上海:上海古籍出版社,2005:624.

[17]关于《澄清堂帖》的讨论,是一个热点话题,学界有不少专门研究的书籍、文章,如林志钧《帖考》(北京大学出版社,2000年,第3—7页),启功《〈兰亭〉的迷信应该破除》(《文物》,1965年,第10期),容庚《澄清堂帖考》(曾宪通编选《容庚选集》,天津人民出版社,1994年,第287—305页),蒋文光《宋拓〈澄清堂帖〉卷十一考略》(《中国历史博物馆馆刊》,1981年,总第3期),本文则着重从“法帖之祖”的角度对此进行简要论述。

[18]万斯同.群书疑辨[G]//续修四库全书:1145.上海:上海古籍出版社,2002:596.

[19]陈师道.后山谈丛[M].北京:中华书局,1985:12.

[20]欧阳修.六一诗话[G]//文津阁四库全书:第494册.北京:商务印书馆,2005:417.

[21]费著.笺纸谱[G]//四库提要著录丛书:史部252.北京:北京出版社,2012:251.

[22]林志钧.帖考[M].北京:北京大学出版社,2000:3.