德彪西:“印象主义”音乐家(五)

2022-07-11程梦雷孙诚

程梦雷 孙诚

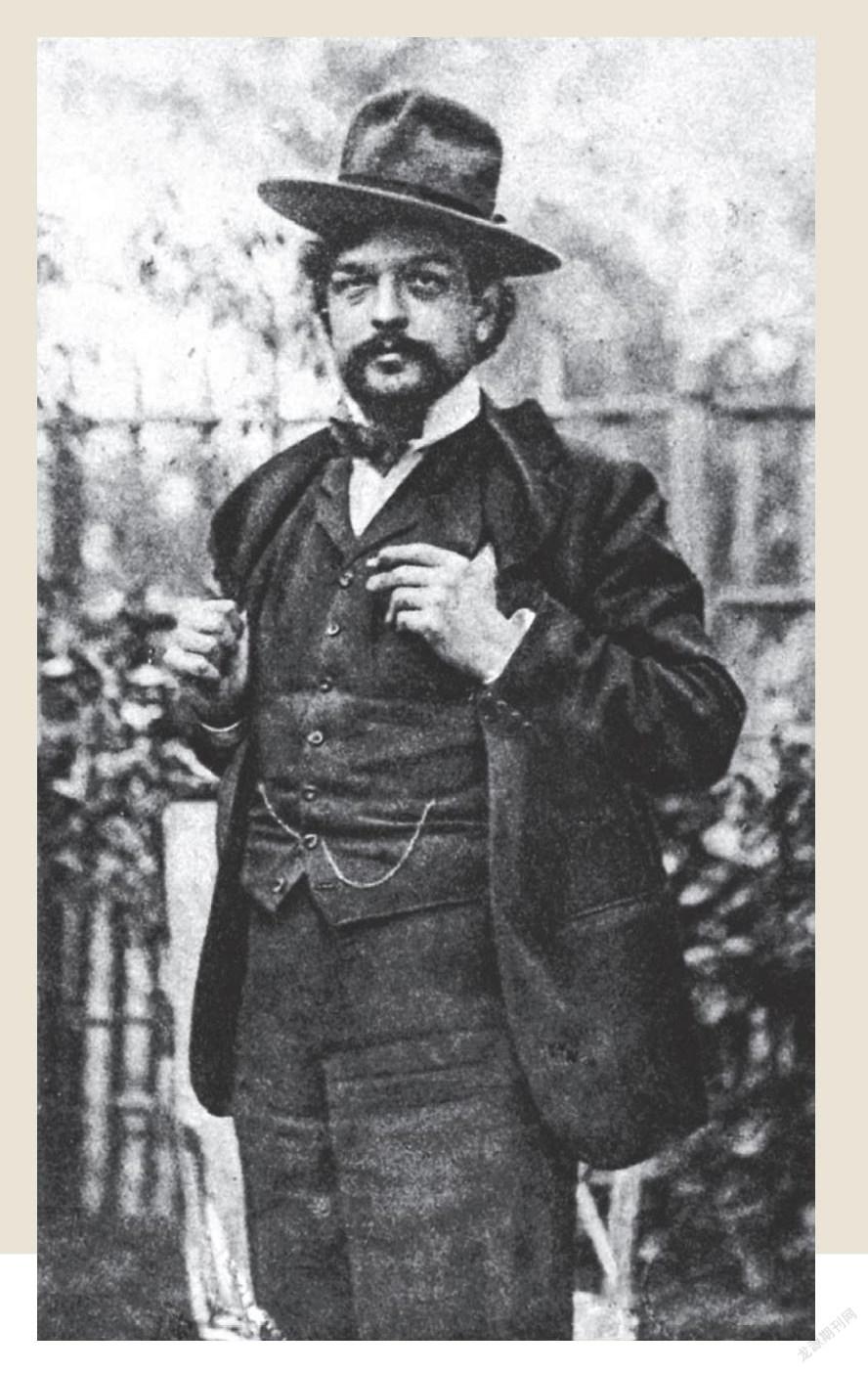

编者按:克劳德·德彪西(Claude Debussy),一位在不疏远大多数音乐爱好者的情况下重新创造了音乐语言的作曲家。他是每个人都喜欢的现代主义者。斯蒂芬·尔什(Stephen Walsh)下本发人深省的传记,通过德彪西一生中发生的事件,以及对其音乐的批判性讨论,展现了这位20世纪早期最有影响力的作曲家。

1893年5月,德彪西观看了戏剧《佩利亚斯和梅丽桑德》在巴黎谐剧院(Bouffes-Parisiens)的首演。剧团老板吕涅-波(Lugne-Poe)将这部作品搬上舞台,受到媒体冷遇,但梅特林克的作家和艺术家同僚反响热烈。德彪西一年多前就购买并阅读了剧本。看完演出后,他尚未正式获得梅特林克的授权,就冲动地为戈洛(Golaud)谋杀佩利亚斯那一幕谱曲。他仍需要摆脱瓦格纳音乐的影响,但后者却充斥了他的生活。就在不久前,他还观看了《女武神》(Die Walkure)的法国首演。由于未能完成《罗德里格和施曼娜》,他不得不为卡图尔·门德斯的一系列瓦格纳演讲,弹奏钢琴选段作为补偿。他向欧内斯特·乔森(Ernest Chausson)抱怨,门德斯谈论《女武神》时犹如一位狂热的瓦格纳主义牧师在传教,吓得那些听信女儿的话前来听演讲的母亲们中途逃离。德彪西认为瓦格纳是一位伟大的作曲家,但也是一个危险的榜样,而泛滥的瓦格纳崇拜会阻碍法国歌剧的革新。

德彪西已在《抒情韵文》中尽量回避了瓦格纳音乐的影响,并在《牧神午后前奏曲》(Prelude alaprès-midi d'un faune)中进一步与其拉开距离。他在创作时分离了瓦格纳的和弦和语汇(chordsand phrases)。做到这一点容易,因为强烈的语言意象(verbal imagery)会瓦解和声线条。但根据首叙事诗创作一部10到12分钟的管弦乐,而不是遵循延续了300年的古老和声语法,则是出格之举。马拉美的叙事诗充满了复杂的隐喻和神秘意象,将它改编成传统意义的标题音乐(programme music)很容易让人迷失。德彪西在给评论家亨利·高蒂埃维拉尔斯(Henri-Gauthier-Villars)的信中阐述了这一创作理念。

《牧神午后前奏曲》或许营造了牧神笛声中出现的梦境。更确切地说,传达了同名诗作给人的朦胧印象。我没有让音乐完全追随诗句,那就像让一匹拖着车厢的马与一匹纯种马比赛一样,只会气喘吁吁。①

想象一位牧神手握长笛躺在草地上,沐浴在阳光下,笼罩在一种慵懒倦怠的感官氛围中。远处有两位裸体仙女在沐浴,但牧神并没有靠近她们。仙女或许只出现在他的梦境中,成为这首诗最后的定格画面。旋律以阿拉伯风格装饰音程(interval)形成一种线条,犹如洛可可的花卉造型。阿拉伯风格的旋律声线流动也没有明确方向,如同随水波泛开的光。当时日本版画(如葛饰北斋的画作)的特色线条也影响了一些法国艺术家,而声乐线条正是新艺术(Art Nouveau)运动的核心理念。德彪西已通过帕莱斯特里那的复调发现阿拉伯风格线条交织在一起可以产生独特的旋律和声。《牧神午后前奏曲》中的阿拉伯风格线条并未交织,而是从一个乐器流动到另一个乐器,和声由其他乐队成员以传统方式演奏,展现了牧神的倦怠。马拉美后来评价道:“我没预料到这样的效果!音乐延伸了诗歌的情感,比色彩更强烈地描绘出诗中景象。”②德彪西尚未彻底摆脱瓦格纳的影响,前奏曲开端与《特里斯坦与伊索尔德》有明显相似之处:这段独奏产生了不和谐的音效,与特里斯坦和弦极为相似。但德彪西和瓦格纳解决和弦的方式存在明显差异。尽管进展缓慢,瓦格纳的和声仍然推向终点,而德彪西的音乐左右摇摆,如同水流一样有时缓慢流动,有时被卷入支流或冲上岸边。

***

1893年4月8日,《被选中的少女》在民族音乐协会(SNM)®首演,节目单中还包括乔森的《爱与海的诗。这是德彪西自9年前的清唱剧《浪子》以来的重要演出,业界褒贬不一。这部作品已经无法代表德彪西如今的风格,但演出巩固了德彪西与音乐家同僚的关系,也使他扬名现代艺术圈,受到音乐界以外的重要人士的关注。

德彪西与乔森来往数年,关系密切,民族音乐协会的演出进一步增进了他们的友谊。5月底时,他和乔森等人在吕藏西(Luzancy)的一座小城堡里度假。白天各自作曲,晚上一起讨论。乔森建议德彪西借鉴俄罗斯音乐,如穆索尔斯基的作品。乔森师从马斯内和弗兰克,既不属于德彪西反感的守旧的巴黎音乐学院派,也不属于他经常光顾的波希米亚咖啡馆的朋友圈子。他出身富裕而有教養的巴黎资产阶级,和妻子结交了一群艺术爱好者,包括乔森的姐夫,画家亨利·勒罗勒(Henry Lerolle)。通过乔森的介绍,德彪西进入一个艺术和音乐品位高雅独特的世界。德彪西的音乐天赋和对象征主义诗歌、绘画以及东方艺术的热情也为他打开了许多社交大门。与朋友相比,德彪西极为贫穷。在《被选中的少女》演出后的大半年里,乔森一直接济他。为感谢德彪西为其歌剧《亚瑟王》(LeRo Arthus)提出的修改意见,乔森还试图帮助他在鲁瓦扬(Royan)的娱乐场所找到一份助理指挥的工作,但没有成功。乔森的岳母埃斯库蒂尔夫人(Mme Escudier)邀请德彪西参加每周六下午在她家举办的一系列活动,向客人有偿弹奏瓦格纳的歌曲。1894年初春,德彪西和乔森一家的友谊戛然而止,原因是德彪西轻率地对待婚姻。那时德彪西已经和嘉比同居了很久。一天,勒罗勒写信告诉乔森:德彪西要和年轻迷人的特蕾莎·罗杰(Therese Roger)一《被选中的少女》的女高音—结婚了。乔森“目瞪口呆”,但也认可了这桩婚事。在他们看来,嘉比不过是交际花,特蕾莎才是更合适的结婚对象。德彪西一直在向乔森宣扬婚姻的乐趣,但他和特蕾莎的婚约很快取消了,并且嘉比根本没有离开他。得知真相后,乔森在给勒罗勒的信中指责了德彪西在婚姻问题上的轻率和谎言。德彪西的反复无常十分古怪也许是意识到与嘉比的关系妨碍到了自己的社交,或者他厌倦了嘉比,又或许他性格中存在极为矛盾的成分:将强烈的欲望误认为一生的情感承诺;渴望稳定且受人尊敬的生活,关注创作胜过其他一切。

1893年,德彪西撕毁了具有明显瓦格纳风格的“佩利亚斯之死”的谱曲,开始构思新的音乐。他在谱曲时关注织体和节奏,基本沿用梅特林克的剧本,并非创作一部全新的歌剧。这也是俄国作曲家的特有传统:穆索尔斯基根据果戈理的《婚姻》(Marriage)和普希金的《鲍里斯·戈杜诺夫》(Boris Godunov,这部歌剧的第一个版本,而不是他们在吕赞西作曲时参考的明显不同的修改版)创作时亦是如此。梅特林克的《佩利亚斯和梅丽桑德》是一部散文戏剧,给谱曲带来了限制,这促使德彪西转向一种特殊的声乐写作风格。

不管剧中角色如何脆弱、缺乏勇气和决断力,作品并非彻底摆脱了瓦格纳风格。《佩利亚斯和梅丽桑德》如同淡化了角色意识和神话背景的《特里斯坦与伊索尔德》。剧中人物来自一个遥远的王国,不熟悉所处的环境。戈洛在自己的森林里迷路了,遇到了同样迷路的梅丽桑德,她除了自己的名字之外似乎一无所知。在《特里斯坦与伊索尔德》中,马克国王为缔结政治婚姻而迎娶伊索尔德,并不知道她已爱上了他派去的骑士。而戈洛在遇见梅丽桑德后就娶了她,放弃了国王事先给他安排好的政治婚姻。佩利亚斯爱上梅丽桑德时也没有任何道德顾虑。

梅特林克的戏剧具有象征主义特色。梅丽桑德从窗口垂落的长发象征欲望,佩利亚斯亲吻并爱抚梅丽桑德头发时,一群飞走的鸽子象征性高潮。当然这也许只是一个寻常的民间故事。有关欲望的象征意义也许纯属臆想。德彪西的音乐既强化又升华了梅特林克的戏剧寓意。在戈洛用力拉扯梅丽桑德的头发的那一幕(也许暗示性暴力),戈洛疯狂的愤怒最终平息。音乐而非歌词安抚了他歇斯底里的情绪。如同穆索尔斯基作品中鲍里斯·戈杜诺夫的歌唱一样,“哦,上帝!你不希望一个罪人这样死去,宽恕罪人沙皇鲍里斯的灵魂吧!”德彪西的音乐一开始非常柔和,但随着剧情发展,这部充满暴力和激情的戏剧最终产生了与普契尼(Puccini)或理查·施特劳斯(Richard Strauss)一样强烈的情感火花。

作品的创新之处是为文本谱曲的方式,德彪西从俄国作曲家身上获得了许多灵感。穆索尔斯基创作《婚姻》时注意凸显口语轮廓,但厌倦了结果的平淡无奇,完成一幕之后就放弃了。果戈理的剧本是一部冷静而愤世嫉俗的喜剧。相比之下,梅特林克的作品极具悲剧性,语言看似平淡无奇,却隐藏了许多情绪。德彪西没有改变台词,让音乐揭露了隐藏的情感。另外,穆索尔斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》中近似念白的声乐风格,也影响了《佩利亚斯和梅丽桑德》的创作。穆索尔斯基设计了一种灵话的宣叙调(recitative),可以轻易切入咏叙调(arioso,一种更有规律的抒情朗诵),再回到宣叙调,并不需要使用咏叹调(aria)。剧中楚多夫修道院和鲍里斯的死亡场景这两幕明显如此。里姆斯基的修订版本中也沿用了这种方式。法语的重音音节可以根据说话者的感情和语气变化相应改变—这是一个优势,可以更自由地变化节奏,衬托情感变化。德彪西的旋律非常契合法语的朗诵音调。在第一幕第三场,梅丽桑德和佩利亚斯平静地谈论着光线和大海,语调只有轻微的变化。在第四幕第四场,这对恋人最后一次会面和戈洛杀死佩利亚斯时,每隔两到三小节都有明显的节奏变化,表现情感的起伏,与管弦乐伴奏变化相匹配。

《佩利亚斯和梅丽桑德》经常因缺少旋律性而招致批评,德彪西对此愤怒回应,“《佩利亚斯和梅丽桑德》只有旋律”④,听上去像瓦格纳“无终旋律”的魔咒。

这些批评意见其实指这部剧缺乏像古诺和比才那样的动人旋律。剧中有一些简短的抒情片段,似乎是为戏剧性服务的,与声线没有特定关系。德彪西采用了瓦格纳戏剧中常见的主导动机,但很少使用交响乐。德彪西发现音符重复和沉默这两种方法十分有效,他写信给乔森:“我想出了一个或许会让你发笑的词(我不在乎其他的),我使用了一种相当罕见的手段,也就是沉默(不要笑)作为一种表达手法,这也许是表达某些情感的唯一方式,如果瓦格纳使用它,在我看来,是一种纯粹的戏剧性方式……”⑤他的意思或许是,瓦格纳在《尼伯龙根的指环》和其他剧中多次使用了“沉默”手法,主要是为了特殊效果一如在《女武神》第二幕中,紧张的停顿为终结做了铺垫。对德彪西而言,沉默和重复音符在某种程度上增强了语言特色。第一场中梅丽桑德几乎成为沉默的化身:有时的沉默暗示着与不愿对话或回答错误的人交谈時的尴尬,可以产生戏剧性效果。德彪西将话语塑造成一种歌唱语言,具有非凡的表达效果和灵活性。即使在歌剧中最暴力的时刻一戈洛拽着梅丽桑德的长发在地上拖动,以及佩利亚斯被谋杀前这对恋人狂热的拥抱一声线仍然基于重复的音符,逐步移动,就像在日常生活中一样。我们生气或沮丧时也会基本保持正常的语言轮廓,在某个词或短语上情绪爆发。尽管剧中一些情节难以捉摸,但《佩利亚斯和梅丽桑德》中的角色并没有精神问题。如果戈洛杀死弟弟的行为超出了正常行动范围,那是因为他被激怒了一1895年的法国法庭会以激情犯罪为由宣判其无罪。《佩利亚斯和梅丽桑德》的和声语汇是另一特色。在过去十年里,德彪西通过创作艺术歌曲以及短篇管弦乐杰作在这方面得到了发展。但一部长达三个小时的歌剧需要连贯性,也许获益于他之前创作《罗德里格和施曼娜》时艰难的经历。在串场时,德彪西又给自己增添了负担。他决定创作管弦乐间奏曲,而不像吕涅-波那样依靠幕布的升降。《佩利亚斯和梅丽桑德》是一部朦胧的杰作,笼罩在一片梦幻气氛之中,但它是一个连贯的爱情故事。主题的一些方面甚至源于瓦格纳,谱曲风格和一些管弦乐细节受到了穆索尔斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》的影响,如伴奏中的八分音符和十六分音符(借鉴了《鲍里斯·戈杜诺夫》的楚多夫修道院和克里姆林宫场景)。第二幕开场的长笛独奏也让人想起克里姆林宫场景。但这些并没有影响德彪西歌剧的原创性。德彪西确实获益于对瓦格纳主义的反抗和俄罗斯音乐的影响。这部歌剧是在他从前创作和想法的基础上完成的,体现了惊人的美感和戏剧张力。

梅特林克的戏剧讲述了一个遥远王国的故事。剧中角色不属于现实世界,很多情节无法用常理解释一梅丽桑德的来历、喷泉中的王冠和洞穴中沉睡的老人。但它缺乏与真正的象征主义艺术相关的暗示、唯我主义和反直觉性。德彪西增强了音乐的象征力量。在德彪西创作该剧时,他结交的诗人和作家喜欢在作品中使用晦涩的句法和隐含意义,远甚于梅特林克。但不能因此给德彪西的作品贴上标签。象征主义强调主体与意义的关系,而印象主义体现主体与技巧的关系。德彪西或许两者都不是,又或许两者兼有。他像大多数艺术家一样,对一切标签深恶痛绝。

德彪西把笔下的角色当作真实人物,与他们朝夕相处。他告诉皮埃尔·路易:“我在佩利亚斯和梅丽桑德的陪伴下,他们都是非常优秀的年轻人。”⑥他对勒罗勒说:“这对恋人生气了,不想再从挂毯上走下来。我不得不采纳其他的想法。这时他们走过来靠在我身上,梅丽桑德用病态的甜美声音对我说:‘放弃那些迎合观众的愚蠢想法,坚持你为我的长发营造的梦幻氛围,你很清楚没有什么比得上我们的爱情。’”⑦他向皮埃尔·路易承认,“现在佩利亚斯和梅丽桑德成为我唯一的朋友;我们太熟悉彼此了,只谈论那些知晓结局的故事;完成一部作品如同目睹爱人死去,不是吗?”⑧

1895年8月,除了管弦乐配器,《佩利亚斯和梅丽桑德》已基本完成,在作曲家的桌子上搁置了好几年,直到1902年4月才登上巴黎喜歌剧院的舞台。正如德彪西所预见的,剧中角色以及声乐演唱存在问题。梅丽桑德是唯一有分量的女性角色,不是一个典型的戏剧女高音,而“男高音”佩利亚斯同样适合男中音。他在完成配器后写信给勒罗勒,“在法国,每次女性在剧院舞台上死去,必须像‘茶花女'(Dame aux Camelias)一样,有时剧作家用其他花来代替茶花,用底层人的妻子代替茶花女!人们不明白一个角色在离开人世时,是他们已经受够了,想要去一个安宁的地方”⑨。(未完待续)

(作者单位:程梦雷,上海外国语大学英语专业硕士研究生;孙诚,上海师范大学音乐学院讲师)