英语教育与民族文化认同感培养策略研究

——基于教师为主导的视角

2022-07-08王广兰

王广兰

(滁州城市职业学院 公共教学部,安徽 滁州 239000)

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出了文化建设的重要性,指出“文化兴则国兴,文化强则民族强”的理念。文化是一个民族的灵魂,是一个民族区别于他族的基石。经济全球化伴随着文化全球化,国际交往越来越频繁,跨文化交流显得尤为重要。高职生不仅要具有英文听、说、读、写能力,还要具有向国外介绍本国文化的能力,这对中英文教育提出了较高要求。语言作为重要的传播媒介,自身也是文化和意识形态传播的重要载体,语言教学与文化和意识形态传播从来就具有密不可分的关系。在英语教学过程中,既是语言本身的传播,也是语言背后所代表的文化和意识形态的传播,这自然而然影响高职生对本国文化的认识和认同。习近平总书记指出:“历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。”[1]如何实现英语教育与民族文化认同,达到和谐统一,是值得深思的一个不可回避的问题。

1 英语教育与民族文化认同的关系

随着英语在世界范围内大行其道,西方文化的渗透使得民族文化认同受到了挑战。民族文化认同是由民族认同到文化认同逐步转变和发展的过程。民族认同研究是近年来学者比较关注的问题,广义的民族认同概念,基本认定为民族认同不仅包括个体对本民族的信念、态度和行为卷入,而且还包括个体对他民族的信念、态度和行为卷入情况。[2]狭义民族认定,学者有较多分歧,但大多从心理层面和社会层面来界定。有学者认为,民族认同是“同一民族的人感觉到大家是同属于一个人们共同体的自己人的这种心理”。[3]费孝通先生认为:“民族认同是一个复杂的结构,它不但包括个体对群体的归属感,而且还包括个体对自己所属群体的积极评价,以及个体对群体活动的卷入情况等。”[4]在这里,主要强调的是狭义的民族认同,即人们通过文化纽带联系在一起,民族认同被文化认同所替代。

文化认同是一个民族长期以来生存发展留下来的传统文化和风俗习惯的总称,它是一个民族长久以来的智慧结晶,也是一个民族在世界舞台上的立身之本。

当全球化使得异质文化融入本国文化时,文化认同就变成一个问题出现,而如今正处在新时代,全球化带来的强势文化扩张给传统文化带来巨大的冲击,造成文化失衡,给文化认同带来了挑战。在全球化过程中,英语成为了国际语言,其伴随着英语国家的文化思想也在全球广泛流行。处于弱势国家的文化传承越来越失去空间,本国文化主权也受到了挑战,这样必然会带来文化危机和民族危机。因而,在外语教育或者教学中应高度重视文化认同问题。

英语教育是语言的教育,具有人文性和工具性特征,使得高职生在文化交融和冲突并存的背景下,既要以包容的态度积极展开文化交流,又要避免文化入侵。这也是文化认同概念中,自身两种冲突力量最为显著的体现。[4]一方面,学习者构建英语范围内的文化认同,另一方面,在情感和利益诉求方面不应该排斥本国文化的认同和发展,因此,民族文化认同和英语教育之间达到平衡逐渐成为关注的问题。

2 英语教育对民族文化认同感的影响

英语作为一种强势语言,必然裹挟着一定程度的“文化霸权”,造成一定程度上中华民族文化认同的危机。高职生正处于人生的“拔节孕穗”期,其世界观、人生观、价值观、政治倾向等正在逐步成型,对其正确的引导显得尤为重要。在英语教育中造成民族文化认同危机的原因有很多,概括来说,主要包括教育者的认同危机、受教育者的认同危机以及教材内容的西方化。对于受教育者来说,在英语的学习过程中,也伴随着对西方文化的学习和认同。作为教育者来说,其主体基本都具有双语能力,经历文化认同的建构、维护和呈现,天然的对外语文化具有亲和性。从教材内容编写来看,其内容体现了对西方文化的偏好。

2.1 施教者方面的问题

作为教育者的英语教师,其长期接触英语文化,对西方文化了解较深,由于受制于专业背景、学科知识结构等因素,忽视了对中国传统文化的了解。同时,为了更好地达到教学目标,教师在组织教学过程中,其逻辑思维基本采用西方思维和西方话语,很少采用中西方文化比较来展示教学内容。在进行高职英语课文阅读、讲解时,没有考虑把中国优秀文化融入其课程当中,忽略了课程思政元素的挖掘。当然,这在很大程度上也是英语教学的需要,是教师囿于本身的专业认知。有学者把这种文化认同缺失称为外语教师的文化依附性,认为这是“教师在教授外语时究竟代表哪一类文化的问题。国内的英语教师是中国文化的一份子,但讲的、教的却代表了西方文化,依附矛盾和认同危机便由此产生。”[5]

2.2 受教者方面的问题

青年大学生的精神面貌和民族认同,决定了中国将来以什么样的姿态出现在国际舞台和文化交流中。遗憾的是,随着国际交往的频繁,青少年深受西方文化的影响。例如,他们越来越喜欢过情人节、圣诞节、平安夜等西方节日,中国传统节日却被忽视,导致这种现象,是西方文化因占据技术、信息、经济等“高势能”因素的文化传播。 特别是以美国为首的西方国家利用自身掌握的网络优势,通过这种手段干涉和影响他国的舆情和文化,久而久之,一些涉世未深的青少年被一些话语蛊惑,并接受这种思想,从而怀疑和否定本民族的文化和传承。 因此,有学者认为,东欧剧变、苏联解体,就是西方通过这种方式潜移默化的渗透带来的后果。

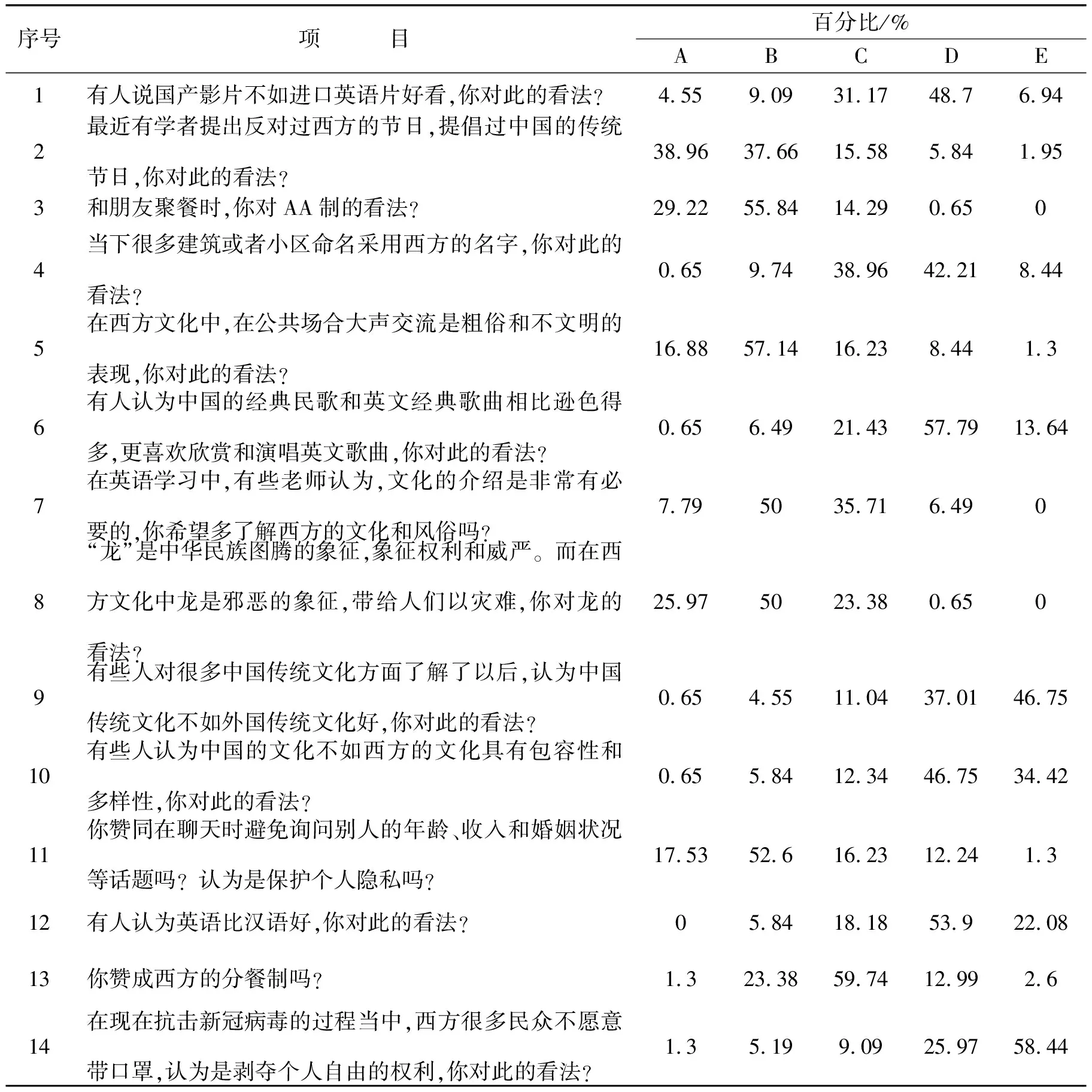

笔者自行设计高职生《文化认同问卷》,内容为对中西方文化、习俗、观点的看法,共设计了14个问题,均为选择题。采用五级量化表,从A~E依次为非常赞同、赞同、没看法、不赞同、强烈反对。问卷的 Cronbach’s α 系数为0.824,KMO 值 为0.845,表明问卷信度、效度良好。以此对某校学生进行问卷调查如表1所示。

在本次调查的高职生中,55.19%的人不认为国产影片不如进口英语片好看;76.62%的人认为应反对过西方的节日,提倡过中国的传统节日;50.65%的人不赞同建筑或者小区命名采用西方的名字;71.43%的人不认为中国经典民歌比英文经典歌曲逊色;75.97%的人喜爱龙,认为龙是中华民族传统文化的象征;83.77%的人不认为中国传统文化不如外国传统文化好;81.17%的人不认为西方文化更具有包容性和多样性;75.97%的人不认为英语比汉语好;84.42%的学生对于西方很多民众不愿意带口罩,认为是剥夺个人自由权利的观点不赞同。调查表明,高职生在基本认同中华文化的同时,也热衷一些西方文化,如70.13%的人认为在聊天时要避免询问别人的年龄、收入和婚姻状况等话题,注意保护个人隐私;74.03%的人认为在公共场合大声交流是不文明的表现;85.06%的人认为和朋友聚餐时,应AA制。调查显示,57.80%的高职生渴望多了解西方的文化和风俗。

表1 文化认同情况调查分析

2.3 教材内容方面的问题

自从英语纳入教育考试以来,英语教材的编写显得尤为重要。从国内现今使用的英文教材来看,教材内容都是以英美文化背景为编写的重要参考前提,内容呈现的是英美田园风光、文化传承、生活方式等,而我国传统文化在教材编写中被提起的很少。这种编写方式的主要目的可能是让英语学习者更好的熟悉和掌握英语。但是也存在不可否认的事实,这种教材中充斥着对西方文化的介绍、赞美给学习者带来价值观的影响和文化认同的挑战。因此,有学者针对这种现象,呼吁要把传统文化融入高职院校英语教材编写中,达到在跨文化交流过程中的平衡和坚守。

3 在英语教学中培养民族文化认同感的策略

英语教育被赋予了传承中华民族优秀传统文化,吸收借鉴国外先进文化,引导高职生树立文化认同的重要使命。

3.1 提高教师的中西文化素养

一些英语教师长期从事英语故事的讲述,忽视了作为大学老师在汉语上的修为,从而导致了教学不能衍生其广度和深度,不能产生认识问题和解决问题的能力。教学上片面,缺乏分析和深度挖掘、讲述其语言背后的文化和历史原因及内涵,停留在表面。中西方文化都有各自发展的历史和土壤,其背后的原因不能一言以蔽之,作为语言讲授者,同时也是文化传播者的老师,应不断的加强中西方哲学、历史、文学、风俗、政治、法律等多方面的了解,以辩证分析的眼光和视角去厚积而薄发,在课堂上给高职生提供精神营养,让其去深层思维思考,去辨析中西文化的异同,其历史背景和现实土壤以及文化的异质性和普适性。

传统上英语教师在课堂上只讲述英语故事英文内容,而忽视拓展融入中国故事、中国文化,从而不自觉地将中西文化隔绝开来,产生了“两张皮”现象。教师应将我国优秀的传统文化融入大学英语教学。英语教师是外语学习者的第一外语启蒙老师,老师对中西方文化的态度直接影响到外语学习者的价值观。英语教师不仅要具备专业的英语知识,还要有中西方文化素养,尤其是要加强我国优秀传统文化素养。 实际上,很多的英语教师对我国的传统文化了解不是特别深,对中国文化的翻译和表达存在不足。 因此,英语教师只有加强自身的文化素养,才能做传统文化的继承者和传播者,更好地对高职生进行文化素养培养。外语教学者专业要强,知识要广,这样才能达到中西文化的贯通和融会,才能更好地服务高职生成长,增强高职生的文化认同感。比如,教师可以在讲解英语课文中穿插用英语语言讲述中国睿智民间故事、中国优美的自然风光、悠久的历史人文、中华独特的书画、文学艺术、戏曲、饮食、服饰、建筑等。

3.2 重视英语学习实践

培养高职生的文化自觉,英语教育课堂是重要场所。为了更好地培养高职生的文化自觉,还要充分利用第二课堂,即通过英文学习实践来达到文化自觉的培育。学校可以开展各种丰富的文化实践活动,鼓励高职生践行“讲好中国故事”,如举办各种主题的英语竞赛,鼓励高职生用英语表达自己对中国文化的见解。英语演讲竞赛是高校英语教育中培养高职生英语表达能力非常常用的一种实践形式,通常对于演讲内容的限制较小。因而,在英语演讲比赛主题上可以融入更多的中国元素,让高职生学会讲述自己眼中的中国文化。演讲比赛不仅是对参赛者的教育,而且是对听众的教育。在聆听参赛者演讲的过程中,观众席上的同学也可以对中国的文化有全新的理解。同时,还可以让高职生用英语改编中国传统故事的剧本,让同学们进行情景表演。这样的形式可以鼓励高职生广泛参与,在其进行筹备的过程中,对中国的传统文化主动进行了解,同时也更能体会到学习的乐趣。传统的英语教学方式比较枯燥,对英语语言的交流属性强调较弱。通过英文情景剧的形式,让他们自主对传统的民族文化进行英文版本的改编,不仅能够让其提升英文表达的能力,还能够让他们在比较学习中感受东西方文化的碰撞,产生一种全新的学习体验,增强文化自觉和认同。

3.3 增加民族文化教育内容

如前所述,现今高校使用的外语教材,呈现的英美文化内容居多,中华文化的介绍缺乏。英语教材是搭建英语学科资源的基础,也是英语教学的方向指引。[7]英语教材的内容决定了授课的主要目标,如果教材中对民族文化的内容体现太少,很难要求教师通过授课方式的调整来传递民族文化。高职生在学习之初依赖于英语教材来建立对英语的初步认识,在教材中增加中国元素的内容,有利于他们建立立体的视角。在英语教材的内容上应该增加相关体现国家意志和民族自豪感的材料,在国家层面,教育部要制定统一的政策,要求教材编写要融入中国元素的风土人情、自然地理、民族文化和时代精神方面的内容;在学校层面,鼓励教师结合中国文化单独或者联合编写辅助性教材。

3.4 创新英语教学方法

新时代我们要培养的外语人才,不仅需要掌握语言技能,还要以向世界传播中国声音为己任。在英语课程内容的设计上,应该有“冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天”的清醒意识。培养学生的民族文化认同,要让学生自主建立起对中国传统民族文化的认可,让他们在主动学习中进行价值观的自我构建。构建学生的民族文化认同,不是要把学生培养成唯我独尊的排外者,而是要让学生明了文化背后的逻辑,看透文化霸权主义的面纱。只有学生真正具备了文化辨别的能力,在日渐复杂的国际形势中,才能坚守自己的“中国身份”。比较文化教育的特点在于不会回避事实,更不是将学生置于全球文化的真空当中一味地向他们传递本国文化,而是通过一些国家对国际事件的不同态度比较审问,提升大学生的思辨能力。教师可以通过文化比较的方式进行授课,在介绍西方文化的时候也对中国传统的哲学思想和文化内涵进行讲解。

4 结 语

培养高职生的民族文化认同和提升其文化自信是实现中华民族伟大复兴的需要,是中国日益走向世界舞台的需要,英语教育工作者责任重大,使命光荣。 当下的英语教育面临着一些问题,教育者受文化修养不足、受教育者被西方文化潜移默化的影响、教材内容对中华民族文化体现不足等,都阻碍着外语学习者对中华民族文化认同的构建。 英语教师是外语学习者对中华民族文化认同构建的主导因素,需要其热爱民族文化,学贯中西,需要其在教育过程中添加民族文化“元素”,需要其创新教学方法,引导学生认同民族文化。