解读人口普查中性别失衡的差异现象

——失而复得的“失踪女孩”

2022-07-07陈思丞吴慧玲

陈思丞 吴慧玲

(长春工业大学,长春 130000)

一、“失踪女孩”:聚焦出生人口性别比

20世纪初,诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森(Amartya Sen)在《纽约书评》(New York Review Books)发表了一篇颇有影响力的文章。在文章中他首次提到了“失踪女人”(missing women)的概念——由于一些微观因素,而导致某个地区或国家的女性预期人口数量比实际人口数量多的现象。他认为,全球有超过1亿的女性“失踪”了,而这一问题在亚洲尤为突出。后来,普林斯顿大学人口统计学家安斯利·科尔(Ansley Coale)注意到了类似的现象,他更多地关注孩童出生时性别比异常和女性比男性死亡率更高的事实,导致女性实际人口数量比预期人口数量少的现象,他将这种现象定义为“失踪女性”(missing females)。后来在东南亚等地的研究更多地将这种现象称为“失踪女孩”(missing girls)现象。

所谓“失踪女孩”(missing girls)现象,是指因性别偏好选择性堕胎导致出生人口性别比上升,对女童健康的歧视性差别对待、遗弃女婴等导致女童较高的死亡现象,出生时的性别比例往往男性多于女性,尤其是在亚洲。国内人口学界对“失踪女孩”的担忧由来已久,但直到21世纪,尤其是2000年人口普查数据公布后,才引起全社会的关注。我们也经常将这归因于东南亚等亚洲国家(比较典型的国家有中国、印度、韩国)“重男轻女文化”和中国“一胎化”政策。毕竟,如果父母只能生一个孩子,而且又受重男轻女文化“洗脑”,那么就更加偏向生男孩的意愿。

例如,在印度(India)即将出嫁的女孩需要高昂的嫁妆是导致重男轻女现象的主要原因,女孩结婚的成本非常高且没有太大的作用。与高昂的嫁妆相比,在性别偏好的选择下对女孩的堕胎流产、溺杀与遗弃成为大多父母的首选。在印度农村,表面上女孩只是简单从事农业劳动,而男孩则主要在耕地上操作机器进行种植、收割农作物等。事实上,女孩和男孩做的工作量基本持平,仅仅因为只有男孩可以拥有土地继承权和管理权,导致无论女孩能力如何,她们都不会被重视,女孩无权继承父母的财产,相反儿子却可以轻松继承家业。

在韩国(South Korea),父权制社会和儒家传统思想是重男轻女现象的主要来源,女孩被堕胎流产、遗弃与虐待的可能性更大。虽然在韩国女孩结婚的费用仅仅是男孩的四分之一左右,但是女孩依旧地位不高、作用不强、重视度不足。在古代宗族制度方面,长子需要赡养父母,并且要继承他们大部分遗产,这点与印度大相径庭。因此,大部分韩国男孩都希望有自己的长子,然后世代相传。女孩无论在婚前还是婚后大多都地位低下,唯一的办法是“母以子贵”。只有生了儿子,才会被称为“某某孩子的母亲”。如果第一个孩子是女孩,只有在男孩出生后,她才会被称为“某某孩子的母亲”。若是正妻不能生出儿子,丈夫就会通过纳妾方式来生养儿子。这方面,在古代的中国和印度情况大致相同。

人口发展问题是当下学界讨论关于社会伦理和经济发展方面的热点话题。我国在20世纪80年代前的人口政策核心在于控制国民人口增长,然而目前我国人口出生率再创新低以及人口老龄化局面不断加重,国家颁布的相关生育政策越来越关注国民生育意愿的变化。2021年9月国家统计局发布了《2021年中国统计年鉴》的数据显示,2020年我国人口出生率为8.52%,出生率首次下降至10%以下,同期人口自然增长率仅为1.45%。20世纪80年代后,我国人口性别比例持续超出正常范围,而我国出现人口性别结构失衡现象的原因是自古以来的“重男轻女文化”和20世纪80年代后的国家严格执行的“一胎化”政策。在儒家传统文化和父权制社会的影响下,男孩是家庭里最重要的劳动力,担任赡养家庭、传宗接代和继承家业等重要任务,所以女孩通常被父母认为经济价值不大、社会地位不高、实际作用不强,就导致大量女孩被溺杀、堕胎流产、遗弃和虐待等,被迫“失踪”。因此在我国严格执行“一胎化”政策的宏观背景下,可以说“重男轻女”思想是造成中国男女人口性别结构出现异常失衡现象的主要原因。

2021年5月11日,《第七次全国人口普查公报(第四号)——人口性别构成情况》数据分布,男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.07,与2010年第六次全国人口普查基本持平,但略有下降。出生人口性别比为111.3,比2010年下降6.8,我国人口的性别结构持续改善。调查报告把“总人口的性别比”放在“出生人口的性别比”之前,很明显看出总人口的性别比与出生人口的性别比存在很大差异。如果回到 2010年的人口普查,出生人口性别比差异更加惊人。出生人口性别比是男孩和女孩的问题,自然会让人联系到“男孩女孩都一样”的期望。其实人们更关心出生人口的问题,因为它和很多东西联系在一起,如女婴的遗弃、孩童性别偏好的选择(怀孕检查结果显示是女孩是否选择流产)等。

“失踪女孩”在哪里? 中国“失踪”了多少女孩?国内出生性别失衡真的是“计划生育政策+重男轻女文化”造成的吗?也许“失踪女孩”没有那么多,他们是故意少报了。

二、“失踪女孩”漏而不报的现象解读:女孩并未失踪

在2019年,美国堪萨斯大学中国研究专家约翰·詹姆斯·肯尼迪教授(John James Kennedy)和陕西师范大学史耀疆教授在牛津大学出版社共同出版了《失而复得:中国农村的“失踪女孩”》(Lost and Found:The“Missing Girls”in Rural China),提出了不同的观点:

最直接的证据就是,当观察1990年出生人口与2000年10岁人口和2010年20岁人口之间的变化时,会发现出现大量失而复得的“失踪女孩”。然而,仅凭统计数字是不够的,还需要回到制度分析和田野调查,思考在“计划生育政策+重男轻女文化”下她们这些本应“失踪的女孩”却没有失踪的原因。

肯尼迪教授和史耀疆教授给人们呈现了几个田野调查画面:在1990年代中期走访的陕北农村,农村家庭至少有两三个孩子,有的有四五个孩子。然而,在1979年实施的“一胎化”政策后,每个家庭只能生育一个孩子。这些计划外的孩子通常没有登记,被隐藏起来,也没有出现在当地的出生统计数据中。出人意料的是,当他们调查这一现象时,发现这些家庭愿意讨论这些问题,甚至村长和城镇官员也承认在他们管辖区内未报告的出生情况,引发了对“中国究竟有多少失踪的女孩”和“为什么有些女孩没有失踪”两个问题的思考。

毕竟,许多学者和媒体报道都建议中国政府可以全面执行“一胎化”政策,并在农村严格执行,甚至有关强制堕胎和绝育的新闻有时也会被外国媒体报道。显然,这些计划外、未登记的孩子并非凭空出现的,而是基层干部和农村居民“互不依从”的结果。与此同时,自1979年实行“一胎化”政策以来,出生性别比从1990年的111人增加到2000年的117人,2010年人口普查时增加到118人。

肯尼迪教授和史耀疆教授引用了北卡罗莱纳大学社会学家蔡勇教授的研究,指出到2010年,中国有超过2000万“失踪女孩”,这与选择性堕胎和杀婴等原因有很大联系,“失踪女孩”中大约有一半(1000万)可能没有失踪。

听起来确实很匪夷所思,事实上,这种比较是完全合理的。我国的粮食产量、耕地和婚姻登记普遍存在漏报现象。例如中央政府在保护耕地和保障农业生产时,依靠地方报告来评估耕地数量,并使用累积和汇总的方法来估计国家数据,于是得到结论20世纪80年代至21世纪00年代之间的耕地面积有所减少。然而,在20世纪90年代末使用卫星图像和遥感技术时,发现耕地面积比国家统计报告高出40%以上。耕地面积的少报是由于基层干部在登记时的自由裁量权以及他们可以将未登记的土地作为自己的土地,耕地面积的少报是由于基层干部在登记时的自由裁量权以及他们可以将未登记的土地作为自己的土地,促进了地方政府收入和村民收入的增加。

三、“失踪女孩”漏而不报的原因:基层治理的社会逻辑

基层官员和农村居民相互违背“一胎化”政策,看似这样的计划外生育和未登记生育是对国家政策的一种抗议,但不应理解为一般意义上的直接、公开的抗议,而应理解为斯科特的说法——“日常抵抗”。正常的公众投诉(如上访)旨在提醒上级当局注意当地的问题或不满,但“日常抵抗”并非如此,其中包括偷猎、开小差和磨洋工等。然而,这种相互不遵守的情况需要邻居和亲密社区成员的默契合作才能持续下去。因此,如果村民没有得到基层村干部甚至乡镇领导的主动隐瞒、视而不见,就没有办法隐瞒这么多本应“失踪的女孩”。

基层村干部、镇干部为什么要漏而不报,不是一票否决呢?事实上,一票否决有好有坏。正因为一票否决,所以大家才要“做假”。与此同时,村干部是“街头官僚”,与公务员不同。这种自由裁量权通常会导致决定是否严格执行政策。如果不是严格执行,完全可以视而不见。如果严格执行“一胎化”政策,绝育等措施实施起来会比较顺利,但统计数据却并非如此。

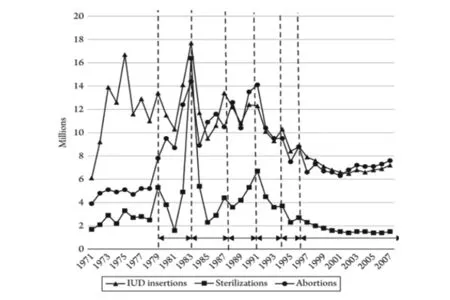

图1 1971年—2007年宫内节育器、

如图1所示:1971年至2007年期间,从宫内节育器、绝育和堕胎的数量可以看出政策推动期和执法放松期的所发生的交替情况。20世纪70年代,在政策的推行和严格要求下,统计数字急剧上升,随后出现周期性波动,但1996年以后,宫内节育器、绝育和堕胎的数量急剧下降。换句话说,政策推行少了,村民和基层官员的关系更稳定了,“一胎化”政策的执行实际上并没有那么严格。如果堕胎等统计数据减少,那么可能推动当第一胎是女孩,仍然可能生出来,再继续生育,而不是理所当然地认为他们是为了生一个男孩而选择了流产。

基层干部不仅面对“一票否决”的瞒报不报的压力,也有“罚款”的创收动机。在田野调查过程中看到一个故事:一位村官说,当地有11名未登记的女孩,她们都是上世纪90年代出生的,但直到2005年才登记。这些家庭大多将女儿转移到邻近的村镇,以逃避村官的检查。为了应对检查,甚至还做出了孩子早逝的假新闻,做了假墓地来欺骗乡镇政府。但这些孩子毕竟还是要登记,于是村里通过缴纳罚款为这些孩子登记了户口。村里的一名助产婆也表示,上世纪80年代和90年代,未经登记和计划外的分娩比现在更常见,但惩罚是不均衡。有时,父母可能会在计划外分娩后才决定支付罚款并为孩子登记。但有时,镇政府和村官会强迫父母在孩子出生前缴纳罚款。这位助产婆认为,镇政府的主要动机是创收。她说:“如果孩子父母没有钱去缴纳罚款,基层干部就会拿走家具、牲畜等其他贵重物品,直到他们付清罚款。”

这揭示了推动当地计划生育政策的另一个动机:对计划外生育的惩罚。基层政府实施计划生育通常有两个动机:一方面,他们必须保留计划外和未登记的生育,才能创收;另一方面,为了满足计划生育政策不被“一票否决”和降低生育率的要求,有必要对这些女婴进行瞒而不报。

四、“失踪女孩”漏而不报后:女孩不用“被失踪”

在人口普查中导致出生人口性别比例失衡的差异性现象出现的“失踪女孩”隐匿在现有人口中,她们并未真正“失踪”。对于“失踪女孩”现象不仅仅有孩童性别偏好的选择性堕胎流产、女婴的遗弃和溺杀、未登记出生证明这三种既有解释外,还认为计划外的生育和人口数量的低估是造成“失踪女孩”的最重要原因。

对于“女孩出生后会发生什么”“如何把她们隐藏起来”这两个问题的担忧并不是完全没必要的。当然,孕妇可以被送到另一个村庄的亲戚那里生孩子。更直接地说,可以在村里生完孩子后交一笔罚款,几年后再给孩子登记。事实上,许多计划外的儿童直到五至六岁才登记,主要是为了拖延缴纳罚款。这样,从“出生人口性别比”数据中,就不会出现这些孩子的数据了。那么,如果孩子没有登记,真的不影响生活吗?在上世纪80年代和90年代,几乎所有的村庄都有当地管理的小学,允许孩子们在没有户口的情况下上学。只是到了21世纪后,很多农村小学合并,使许多村庄不得不把孩子送到某一所小学,登记制度变得更加严格,只能从入学率的角度看出线索。

卫生部门、公安部门、村集体都有权对新生人口的登记和管理进行审查和登记,结果就缺乏行政协调,这在制度上仍有很大的争论空间。在上世纪80年代和90年代,只要村干部到镇上登记出生人口就足够了。然而,2004年之后,镇公安局要求农村居民亲自登记出生情况。特别是城镇公安局开始将出生、死亡登记信息直接输入县、省计算机系统加强了对农村出生人口登记的控制。不过为时已晚,因为自21世纪以来,中国居民生孩子的意愿已经开始有大幅度下降趋势。

如果看“失踪女孩”的登记时间,就会发现急剧增长的时间段是在20—24岁之间。《婚姻法》规定,女性的结婚年龄为20岁。在中国农村,正式结婚之前,村民必须先有户口,然后才能申请结婚证。所以虽然父母可能会发现没缴纳罚款、没登记户口的女儿可以允许她上学,但如果他们没有正式的户口,结婚就更难了。除了这些当地原因,还要看一些宏观的制度因素。自上世纪80年代以来,出生登记程序变得更加复杂,要求农村父母必须持有怀孕证明、村委会批准、结婚证和户口本等证件才行。因此,一旦外出工作和移民,就很难对失踪的女孩进行登记,很可能会延迟很多年。