美国经济政策不确定性对中国对美直接投资的影响

2022-07-07黄友星李恒丞黄嗦咪

黄友星 李恒丞 黄嗦咪

一、引言

近年来中美经贸关系明显恶化,特别是在美国政府对驻美中资企业的政策倾向上,从特朗普时代对华为、中兴等企业的制裁及对TikTok的强制并购,到拜登上台后将申威、飞腾等超级计算类企业列入制裁名单等事件,众多驻美中资企业的正常经营受到冲击。美国政府对中国企业一系列突袭式的制裁在相当程度上折射出近期美国经济政策不确定性(EPU,Economic Policy Uncertainty)上升对中国对美国际直接投资(FDI,Foreign Direct Investment)的负面影响。当前,在全球经济持续低迷、新冠肺炎疫情蔓延、保护主义抬头等多重负面因素影响下,多国EPU明显上升,这引发了学界对EPU各类效应的持续关注,其中不乏对EPU与FDI关系的探讨,但鲜有文献针对美国EPU对中国对美FDI的影响展开研究。目前中国企业在美FDI规模巨大,截至2018年,中国对美FDI存量和流量分别为755.1亿和74.8亿美元,占中国对各国FDI的18.93%和22.26%,均位列主要经济体第一位①。特别是在技术领域,美国仍是中国战略资产型FDI的主要投资东道国,而当前中国企业对美FDI的不确定风险正不断升高。据美国外国投资委员会(CFIUS)公布的数据显示,中国对美FDI项目受审查案件数在2007年仅为3起,占全部案件比例的2.17%,而到2018年,该数量已高达55起,占比达24.02%,在所有受审查国家中居榜首。可见,在中美关系的困难时期,极有必要深入探讨美国EPU对中国对美FDI的影响,对该议题的解析有助于在微观上保护中资企业在美正当利益,亦有利于在宏观上提升海外投资领域的“外循环”质量。

此外,受美国EPU影响,部分中国企业可能延缓乃至放弃对美FDI,导致其海外投资偏离最优区位,而十九届四中全会明确提出要“构建海外利益保护和风险预警防范体系”,中央公布的“十四五”规划中亦强调要“优化境外投资结构和布局”及“提升风险防范能力”,故在识别中国对美FDI受美国EPU影响的基础上,研究将着力为美国EPU背景下中国企业在美FDI寻求有效的化解及规避策略,特别是联邦制结构下美国多样化的州域政治和对外关系特征尤其值得关注,其中或包含有效的解决之策。如与中国经济、政治、文化往来密切的加利福尼亚州和纽约州②,据荣鼎咨询数据显示,中国对两州FDI存量占中国对美FDI总额的四成左右。自2017年美国EPU持续上升,中国对美FDI总体降幅达84.19%,而对加州降幅仅为19.35%,远低于美国平均水平,且与对美FDI连年下降的整体趋势不同,近三年来中国对加州FDI稳步回升,中国对纽约州的FDI在2017年甚至曾出现倍增现象。这似乎表明美国部分州内存在遏制其整体EPU的积极因素,对中国而言,识别这些来自政治、文化等层面的美国区域性有利因素,有助于在美国经济政策高度不确定背景下降低中国企业在美投资风险,为其在美经营保驾护航。

为此,本文在数理分析美国EPU影响中国对美FDI机理的基础上,利用1998—2019年美国州级数据实证检验了其EPU影响中国对美FDI的效应、异质性及可能的缓解因素,以期为降低中国企业在美经营风险提供有效化解之策。本文的贡献可能有以下三点:首先,聚焦于美国EPU,对该因素影响中国对美FDI的机理与效应进行数理分析和实证检验;第二,关注该效应与EPU细分领域、FDI特征及时空动态演变三者互动中存在的异质性并对其进行实证检验;第三,从美国多样化的州域政治和对外关系视角切入,识别了可遏制其整体EPU的积极因素,并提出了对应的化解之策。

二、文献梳理

(一)EPU与FDI

EPU指经济政策频繁变动导致个体对其后果难以进行合理预期的现象(Gulen和Ion,2016),政府宏观调控、经济改革、政权变动、党争等经济政治事件均可引起一国EPU上升(Julio和Yook,2016;Azzimonti,2019)。EPU自进入研究视野伊始即被用于对企业投资的分析(Baker等,2016),其后迅速扩展至FDI领域,由于FDI的跨国性质,其双向化和全球化特征使EPU对FDI的影响较国内投资更为复杂,故众多研究将不确定性来源进一步细分为母国(Julio和Yook,2016)、东道国(Albulescu和Ionescu,2018)和全球EPU(Kellard等,2020)三类,并通过测度相应EPU指数检验其影响FDI的效应。其中,与本文直接相关的文献为东道国EPU对FDI的影响研究。由于海外经营使企业面临较国内更陌生的东道国环境,随之产生了额外的异国经营成本,而东道国EPU正是此类成本的具体表现(饶品贵等,2017;Kellard等,2020);同时,东道国EPU亦可能改变国际经济关系,如形成贸易壁垒(Baker等,2016),进而催生新的投资区位。故相较EPU对国内投资的影响,其对FDI的效应进一步复杂化。从实证结果看,多数研究发现东道国EPU上升会阻碍FDI流入(Albulescu和Ionescu,2018;Azzimonti,2019),但亦有研究发现二者存在正向效应(贾玉成和张诚,2019),近年来,随着海外中资企业的猛增,东道国EPU对其影响日益受到关注,多数研究亦发现东道国EPU对中国FDI流入的阻碍效应(耿伟和李亚楠,2020)。

(二)东道国EPU对FDI的影响渠道

东道国EPU对FDI可能同时产生负向阻碍和正向刺激作用。探讨阻碍效应的研究较多,主要分为三条途径:其一为预期效应恶化渠道。企业的海外投资活动在相当程度上依赖其对自身经营状况和国际投资环境的预期,东道国EPU上升会增大企业对其跨期偿付能力(Magud,2008)、汇率(Joscha和Robert,2016)、东道国政府行为(Baker等,2016)等重要因素做出准确预期的难度,这增加了企业对东道国的投资风险成本。同时,由于东道国EPU上升可能引发当地经济衰退,这降低了企业的预期投资收益。出于对投资风险和收益的双重担忧,跨国企业可能减少对东道国的FDI。其二为融资约束渠道。当东道国EPU升高,企业违约风险随之增加,导致银企信息不对称加剧(谭小芬和张文婧,2017),金融机构会减少授信及贷款额度并提高贷款利率,造成企业融资成本上升。这使企业在东道国的融资环境趋于恶化,其子公司将面临更强的融资约束(Kellard等,2020),基于此种忧虑,企业可能减少对东道国的FDI。其三为投资延迟渠道。依据实物期权理论,投资的不可逆属性使企业的延迟投资决策相当于持有一项看涨期权(Bloom等,2007)。企业做出投资决策需综合考量投资的调整成本和等待价值,而EPU会扩大投资收益率的波动性(Gulen和Ion,2016),这增加了企业的期权价值,提高了企业延期投资的收益(Magud,2008),故企业会选择持有现金而非在当期进行投资。该效应同样适用于跨国企业对东道国的FDI(Cezar等,2020),且FDI可逆程度越低,由东道国EPU引发的投资延迟效应对FDI的抑制作用越强。

东道国EPU亦会对企业的FDI区位决策产生正向刺激作用,该效应可通过壁垒跨越渠道实现。东道国EPU特别是与贸易保护相关的不确定性上升会显著阻碍企业对东道国的出口活动(Handley和Limao,2017),从而引发企业对东道国以壁垒跨越为主要动机的FDI。大量研究显示对东道国进行FDI是中国企业应对东道国关税、反倾销、反补贴及技术标准等贸易壁垒的重要手段(张相伟和龙小宁,2018),故东道国EPU对FDI流入东道国的刺激效应可能主要源于贸易壁垒强化背景下FDI对出口的替代。

三、理论模型

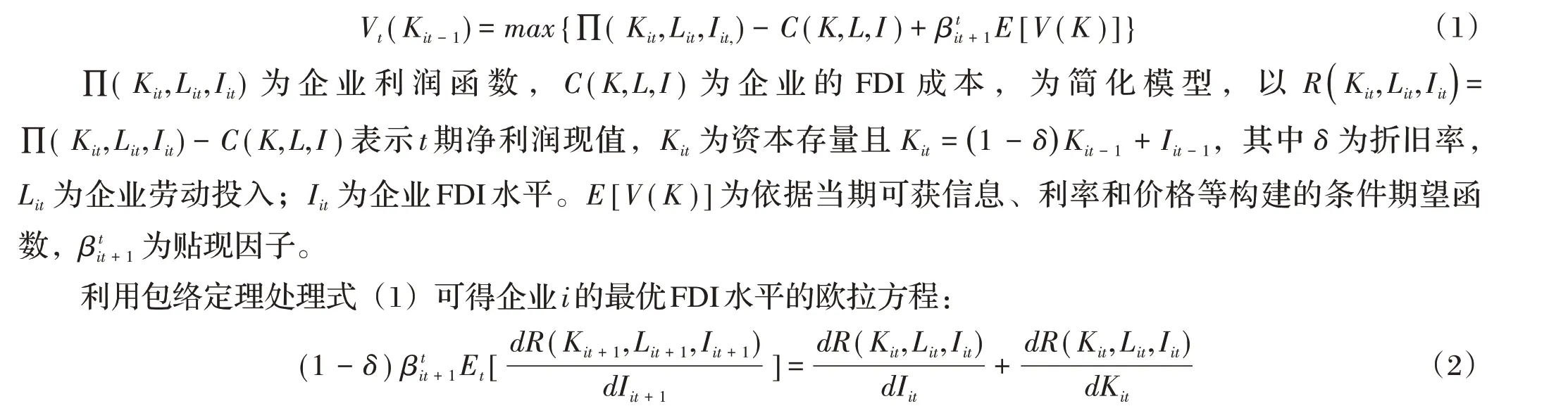

为分析东道国EPU如何影响母国企业对东道国的FDI决策,参考Bond和Meghir(1994)的模型,可将母国企业i当期即t期的最大化价值函数定义为:

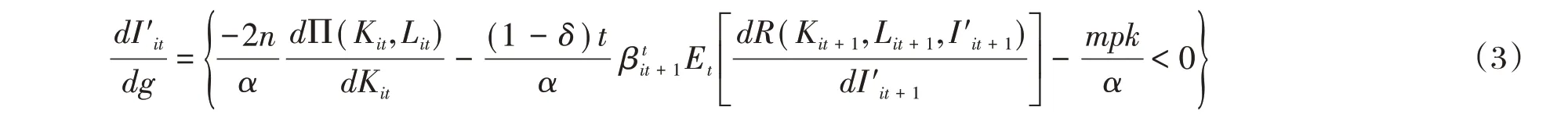

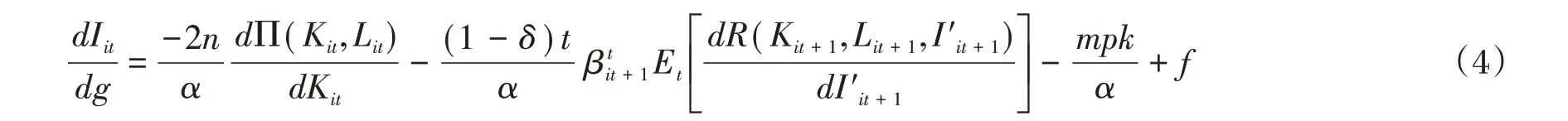

上述模型基于企业对未来收益可预期的前提假设,忽略了FDI过程中面临的东道国EPU风险,故需对模型进行修正。鉴于EPU上升会通过预期收益恶化、融资约束和投资延迟三条渠道对企业FDI决策产生负向影响,亦可通过贸易壁垒的跨越对FDI决策产生正向影响,故设EPU水平为g,受其影响企业利润Π(Kit,Lit)下降ng。融资约束导致企业每单位资本的构建成本pk上升mg倍,依据实物期权理论追加延迟投资的企业次期价值Vt+1(Kit)增至(1+tg)Vt(Kit),而壁垒跨越使投资Iit增加fg单位。经推导可得修正后的企业i的最优FDI水平的欧拉方程及东道国EPU影响下的企业净利润函数,对企业净利润函数中的Kit和I'it分别进行一阶求导及一系列推导可得③:

由式(3)、(4)可知,东道国EPU对企业FDI的综合效应方向尚不确定,其中式(3)表明东道国EPU对企业FDI的阻碍效应源于不确定性引发的预期收益下降、融资成本上升及投资延迟,式(4)则表明东道国EPU会刺激母国企业跨越壁垒以促进其对东道国的FDI,而总效应的方向取决于上述阻碍与促进效应的强度。

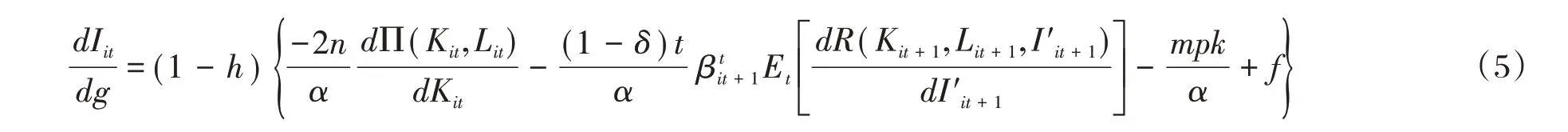

当东道国为美国时,考虑到其联邦制结构下多样化的州域双边友好关系和党派政治结构特征可能对其EPU的FDI综合效应构成影响,在双边关系上,美国州域官方双边友好关系可通过政府担保及优惠政策降低企业i在当地的融资成本pk,而民间跨文化交流亦可增进双方的文化理解与包容,从而减少其在陌生异国环境中的期初投入a K,故可建立纳入美国州域官方和民间双边关系的投资成本函数。

同时,美国国家政治结构的复杂特征,如两党政治、权力制衡及联邦制是另一重要影响因素,其对EPU的FDI效应的影响可来自美国两党执政竞争背景下民主党与共和党对FDI态度的差异(韩剑和徐秀军,2014),亦可源于权力制衡系统中执政党对国会不同的控制程度所产生的政策贯彻强度差异,还可因联邦与州不同的党派分歧水平使政策执行力度在由中央至地方的传导中出现差异。故设执政党对FDI的态度倾向、权力制衡下的两党互为牵制、联邦与州的党派对立关系对经济政策执行的削弱作用为h(若无削弱效应则h为0),则考虑此类关系的EPU为g'=(1-h)g,故可调整企业利润函数。

在考虑州域双边友好关系和党派政治特征的条件下,经一系列推导,最终可得:

将式(5)和(4)对比可知,美国州域双边友好关系和特定的党派政治结构特征会分别通过降低交易成本和削弱政策传导缓解EPU对FDI的阻碍效应。上述数理分析结果尚待进一步实证检验。

四、实证设计、变量与数据

(一)计量模型设定

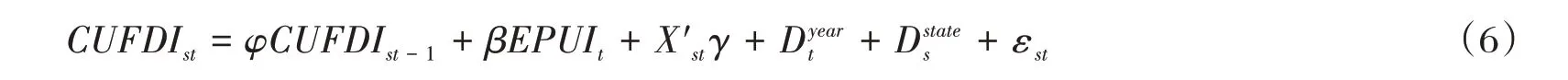

为考察美国EPU影响中国FDI在美区位选择,建立如式(6)所示动态面板模型:

其中,下标s、t分别为美国所属州和年份,因变量CUFDIst为中国t年对美国s州的FDI水平,使用荣鼎咨询发布的《中国投资追踪》(CIM)数据库中的中国历年对美国州级FDI流量(CUFDIFst)和存量金额(CUFDISst),其中流量较敏感,可反映中国企业当期对美国FDI决策,而存量则更多反映了驻美中资企业的FDI调整与退出决策。鉴于FDI具有明显的跨期相关特征,使用静态模型可能造成序列相关和遗漏偏误,故将因变量滞后一期CUFDIst-1纳入模型,通过对模型的动态化控制可能的内生性偏误。

EPUIt为核心自变量,反映了t年美国经济政策的不确定程度,其具体测度采用Baker等(2016)构建的专门用于衡量美国EPU的权威指标EPUI(Economic Policy Uncertainty Induces),其通过统计美国主流媒体关于EPU报道的频率识别美国当期EPU,该数值的增大反映了美国年度EPU的上升。该指标为月度数据,故使用其年度均值。参数β反映了美国年度EPU对中国对美FDI的影响效应。

为美国州级特征向量,由一组可能影响中国对美FDI区位选择的州域宏观特征变量组成,结合经典文献(Buckley等,2007;韩剑和徐秀军,2014)和数据可得性,设定表1所示变量对各类州域宏观特征的影响施加控制。同时,使用一系列年度虚拟变量分离除EPU外的中国对美FDI共同时变效应。此外,为避免因遗漏不可观测区域特征造成的内生性偏误,加入反映各州非时变特征的个体效应项,εst为误差项。

表1 变量设定与说明

(二)数据说明与处理

研究使用数据集由多个数据库链接而成。其中,荣鼎咨询的CIM数据库包含中国历年对美国50个州的FDI金额,同时亦涉及投资模式与动机、所有制、股权结构、子企业所属产业等FDI特征信息,中国对美FDI流量和存量及后续异质性分析中采用的FDI类别数据均通过对该数据库整理、计算而成。EPUI指标取自经济政策不确定性网站④。各州宏观特征信息主要从美国经济分析局(BEA)获取并计算,涉及GDP、人口、工资、就业率、所得税等。州域出口额、研发支出和学位数、高速公路密度及犯罪率则分别源自美国商务部国际贸易管理局(ITA)、国家科学基金会《科学工程指标》(S&EI)、交通运输部联邦高速公路管理局(FHWA)及联邦调查局犯罪数据库(CDE)。为保证数据集的整齐性,选取1998—2019年美国州级合并数据分析。

五、实证结果

(一)描述性分析

从中国对美FDI时间演变趋势看,次贷危机发生前后,中国对美FDI开始快速增长,此后伴随多轮中美双边投资协定谈判,中国对美FDI流量逐年攀升并于2016年达到顶峰。随着中美贸易摩擦爆发,中国对美FDI流量于2018年迅速回落至近十年最低点且持续在低位徘徊,但因前期持续的投资活动,至2019年中国在美已积累了巨大的FDI存量。从中国对美FDI的时间演变可发现其FDI流量极不稳定,似对某些与EPU高度关联的政治经济事件特别敏感,同时也说明在分析中应充分关注来自时间的异质性。

从中国对美FDI的总体空间分布看,可发现驻美中资企业州域间分布明显不均,总体呈“东部密集、西部稀疏”特征,且大量中资企业密布于五大湖周边和大西洋、太平洋沿岸的“一点两带”区域。中资企业密集的美国诸州多具有明显的市场、科技、交通等区位优势。中国在美FDI空间分布的巨大差异表明在实证中有必要控制一系列重要州域特征,同时亦说明在分析中国对美FDI时需考虑可能的州域异质特征。

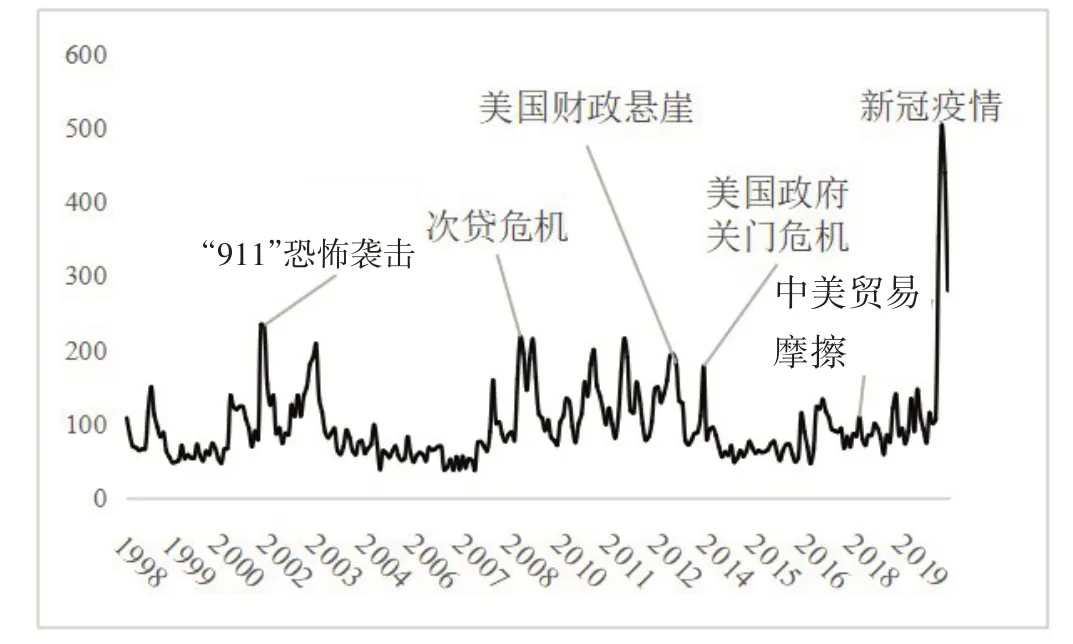

图1展现了本文关注的焦点因素——美国EPU随时间的动态演变,可发现其整体波动较大且在近年达到峰值,特别是在“911”恐怖袭击(2001—2002年)、次贷危机(2007—2009年)和中美贸易摩擦(2019年)三个时期,美国EPU明显升高,而近期的新冠肺炎疫情更使其飙升数倍,达到数十年来的峰值。EPU上升与重大事件的高度重叠表明由一系列经济、政治及社会冲击所引致的重大经济政策变动是造成EPU的主因,而其可能对FDI产生显著影响,故需透过EPU上升的表象分析其背后影响FDI区位选择的深层机理。同时,新冠肺炎疫情在美蔓延或将使其EPU持续处于高位,故对EPU影响中国对美FDI的实证检验愈显重要。

图1 美国EPU与相关重大事件的时间序列(1998—2019年)

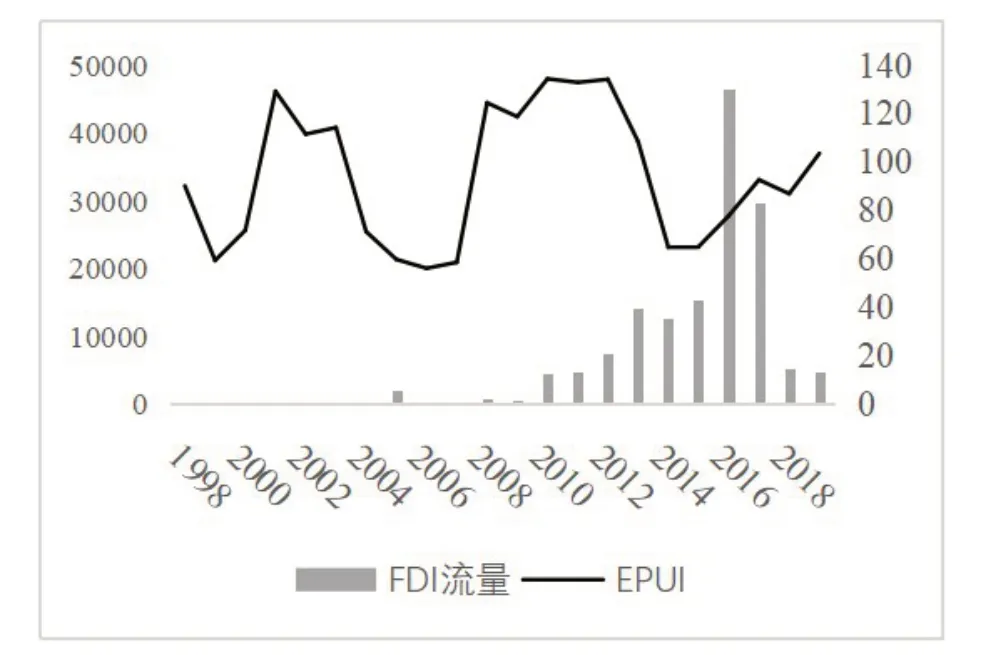

图2为美国EPU与中国对美FDI流量的时间演变,可发现二者存在相当程度的反向变动关系,即美国EPU的下降常伴随中国对美FDI的激增,反之亦然。如在最近十年中,EPU较低的2012至2017年期间恰恰是中国企业投资美国的“黄金时期”,而伴随2018年后EPU的上升,中国对美FDI迅速回落。这初步表明美国EPU上升对中国对美FDI存在抑制作用,故有必要对二者关系展开进一步的计量检验。

图2 美国EPU与中国对美国FDI时间趋势动态演变

主要变量的描述性统计⑤显示,中国对美国州域FDI流量(CUFDIFst)和存量(CUFDISst)的标准差较大,这再次印证了中资企业在美分布的不均衡特征,其中位数为0值亦表明中国对美大规模FDI主要发生于近十年。同时,诸如经济规模(sizest)、经济发展潜力(growt h st)、科技资源富集度(tec h st)、人力资本质量(edust)、基础设施(infrast)、社会治安(crimest)等美国州域宏观要素的统计特征差异亦十分明显,可见在模型中控制上述特征的必要性。

(二)基准模型与稳健性检验

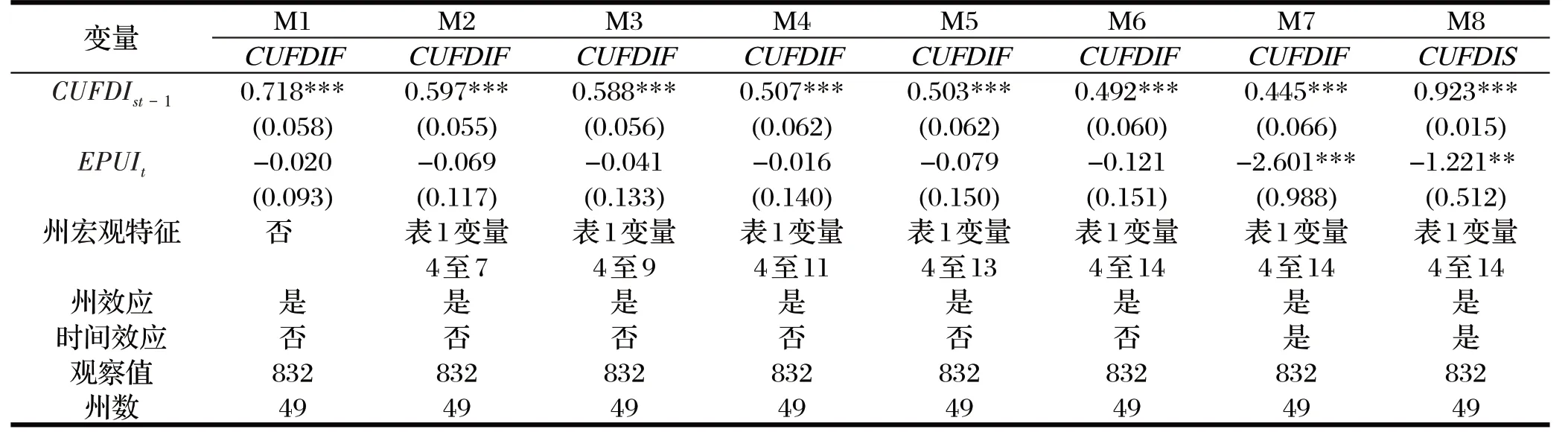

表2报告了基于系统矩估计法获得的基准结果。M1为仅考虑州域个体效应的美国EPU(EPUIt)对中国FDI流量(CUFDIFst)影响的一元动态回归,其中FDI流量时间滞后项(CUFDIFst-1)系数为0.718且在1%水平上显著,表明FDI较强的跨期持续特征,故采用动态模型较合理。代表美国EPU的核心自变量EPUIt的系数为-0.020,初步说明美国EPU上升阻碍了中资FDI流入,但该效应在统计上不显著,故在M2至M6中依次加入一系列美国州域特征变量以分离其可能的影响,结果显示绝大部分控制变量统计显著,说明控制州域特征的必要性,同时,EPUIt系数在M6中降至-0.121,但该效应依然不显著。鉴于中国企业的海外投资活动或受中国特定对外战略与政策影响表现出共同的时变趋势,而以EPUIt表征的美国EPU同样具有时间变异属性,这可能产生时间维度上的混合效应进而导致不准确的识别,故在M7中加入一系列年度虚拟变量以分离除美国EPU外的共同时变效应。结果显示在严格分离政策冲击后,EPUIt系数达到-2.601且在1%水平上高度显著,同时,该模型在10%水平上通过工具变量有效性和二阶序列相关检验,表明动态模型设定合理,可见对Dyeart的控制极大提升了EPUIt效应识别的可靠性。基于M7,可知以EPUIt代理的美国EPU每上升1单位,中国对美FDI流量平均减少2.601单位,美国EPU上升对中国企业当期对美FDI决策的阻碍效应明显。随后,在M8中采用中国对美FDI存量(CUFDISst)作为替代指标,结果显示EPUIt系数为-1.221且在5%水平上显著,这再次证明了M7的结论。但相较于流量,采用存量指标的EPUIt系数的规模强度缩小了1倍且显著性下降,这主要是因为FDI存量更多涉及在位中资企业FDI区位的调整,由于存在较高沉没成本和需较长调整时间,美国EPU上升对CUFDISst的负向影响相对较小。考虑到两类FDI指标的表征差异,后续检验将同时采用M7和M8的设定,以确保对EPU影响FDI效应识别的全面性和稳健性。

表2 美国EPU对中国对美国FDI的影响(基准模型)

在稳健性分析⑥中,考虑到单纯使用EPUI衡量美国EPU可能存在片面性,故亦采用Azzimonti(2019)的党派冲突指数(PCI)和贸易党派冲突指数(TPCI)以及根据重大经济、政治及社会冲击自行构建不确定性冲击虚拟变量⑦作为EPUI的替代指标进行回归。同时,鉴于尚可能存在被忽略的因素导致对EPU效应的错误识别,故对EPUI和中国对美FDI的观察值进行随机化处理,并基于构建的虚拟样本进行两组安慰剂检验。上述稳健分析结果均表明美国EPU确系阻碍中国对美FDI区位选择的负面因素。

(三)异质性分析

全球化背景下东道国EPU对企业FDI活动的影响是在与EPU细分领域、FDI特征及时空动态演变三类因素紧密互动中形成的,故构建可反映三类因素的变量对美国EPU影响中国对美FDI效应的异质性进行检验。

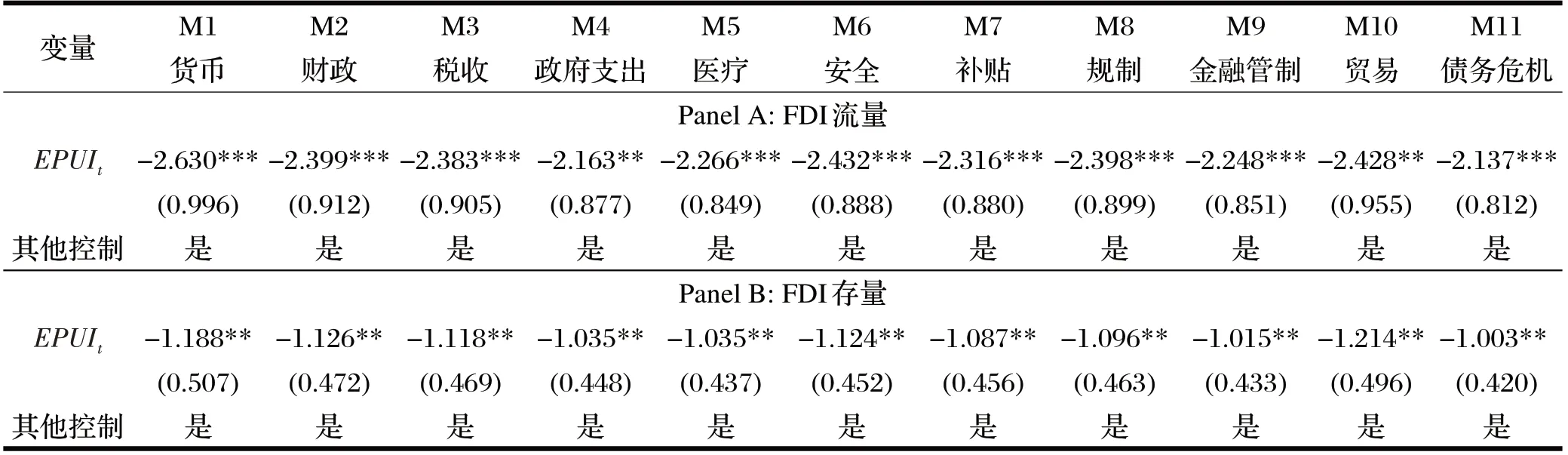

1.美国EPU细分

FDI决策可能对不同细分领域的东道国EPU表现出敏感性差异,故使用Baker等(2016)构建的11类EPUI子分类不确定指标展开分析。表3显示,不论中国对美FDI流量还是存量均受美国经济政策各细分领域不确定性上升的负面影响,这反映出EPU各子领域对FDI行为影响的广泛性和复合交叉特征。来自货币(M1)、财政(M2)、税收(M3)、安全(M6)、规制(M8)及贸易(M10)子领域的EPU对中国企业对美FDI影响更强,其中货币、财政、税收子领域EPU的上升极可能对企业FDI资金流动、融资便利、利润转移及全球税务筹划产生不利影响,安全与规制子领域EPU的上升则可能造成投资审查与核准的延迟或否决,从而对FDI特别是并购构成实质阻碍,而贸易子领域的政策变动则事关企业海外经营中涉及的中间产品贸易及全球价值链布局。可见美国EPU上升对中国对美FDI的不利影响更多来自与跨国运营密切相关的政策领域。

表3 美国EPU细分对中国对美国FDI的影响(异质性分析)

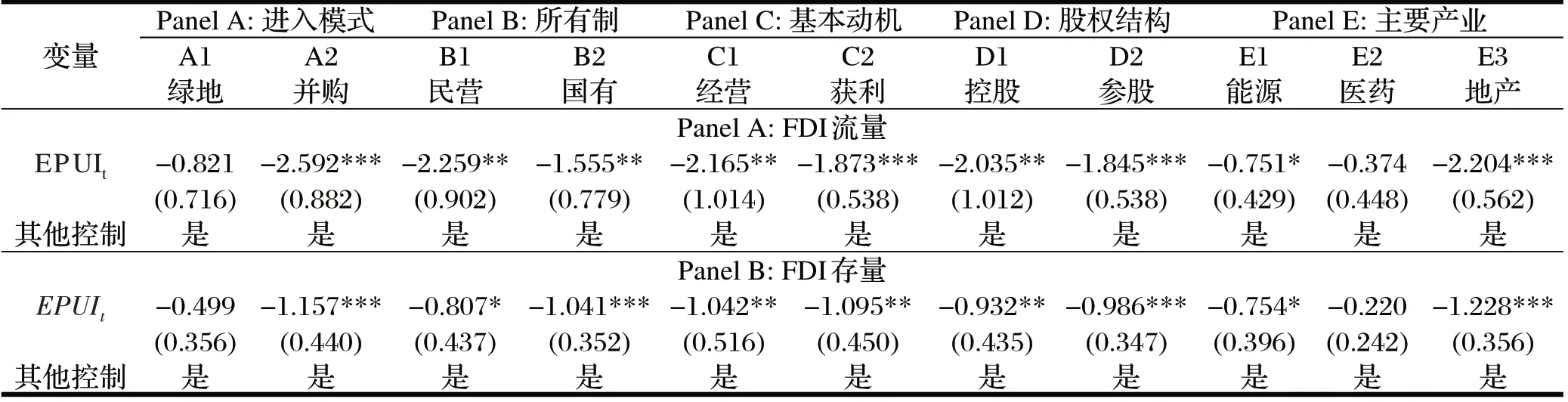

2.中国对美国FDI类别

受不同国际化战略影响,企业FDI行为会表现出多元化特征,而其行为异质性亦可能导致其对东道国EPU影响的差异化反映。利用CIM数据库从FDI的进入模式(绿地与并购)、母企业所有制(民营与国有)、FDI基本动机(经营与获利)、FDI股权结构(控股与参股)、产业特征五个维度区分中国企业对美FDI的行为差异,分别构建反映不同分类的中国对美FDI流量和存量相关变量进行异质性分析。表4显示,在对FDI进入模式(Panel A)的检验中,EPU显著阻碍了跨国并购,而对绿地投资的负面影响并不显著,可见EPU上升对中国对美FDI的影响主要集中于并购领域,这与近年来美国频频对中资企业并购交易进行苛刻审查和阻挠的事实高度一致,美国对所谓“敏感技术”严格管控而出台的中资企业并购限制和禁令已构成中国企业在美经营的重大障碍。Panel B关于投资母企业所有制的差异显示,相比于国有企业,中国民营企业对美FDI受EPU上升的负面影响更大,这可能是由于民营企业较弱的风险抗御能力和较高的融资约束水平导致其更易受不确定性的冲击。

表4 美国EPU对各类中国对美国FDI的影响(异质性分析)

Panel C和D则针对中资企业在美经营的基本动机和投资股权结构差异展开检验,可发现,在前项经营特征中,经营性动机的投资项目较获利性动机的FDI受EPU影响更大;与之类似,在后项关于股权结构的检验中,控股型子企业较参股企业的投资活动受EPU的阻碍程度更大。由于经营动机强、股权占比大的FDI项目往往涉入东道国的程度更深且经营期限更长,这使其与EPU风险的接触面进一步扩大,故此类对美FDI受EPU的负面冲击更大。

投资产业特征差异可能导致其对东道国EPU变化反映的敏感度差异,Panel E检验了中国在美投资较多的能源、医药、地产类FDI受EPU的影响程度,可发现美国EPU上升虽对不同FDI产业均会产生阻碍作用,但差异明显,如EPU对地产和能源FDI活动的负向冲击较大,而医药产业FDI受EPU的影响则相对小,这可能与不同产业受EPU变动的波及面差异有关,故对不同产业而言,尚需分析其可能受东道国EPU的具体影响。

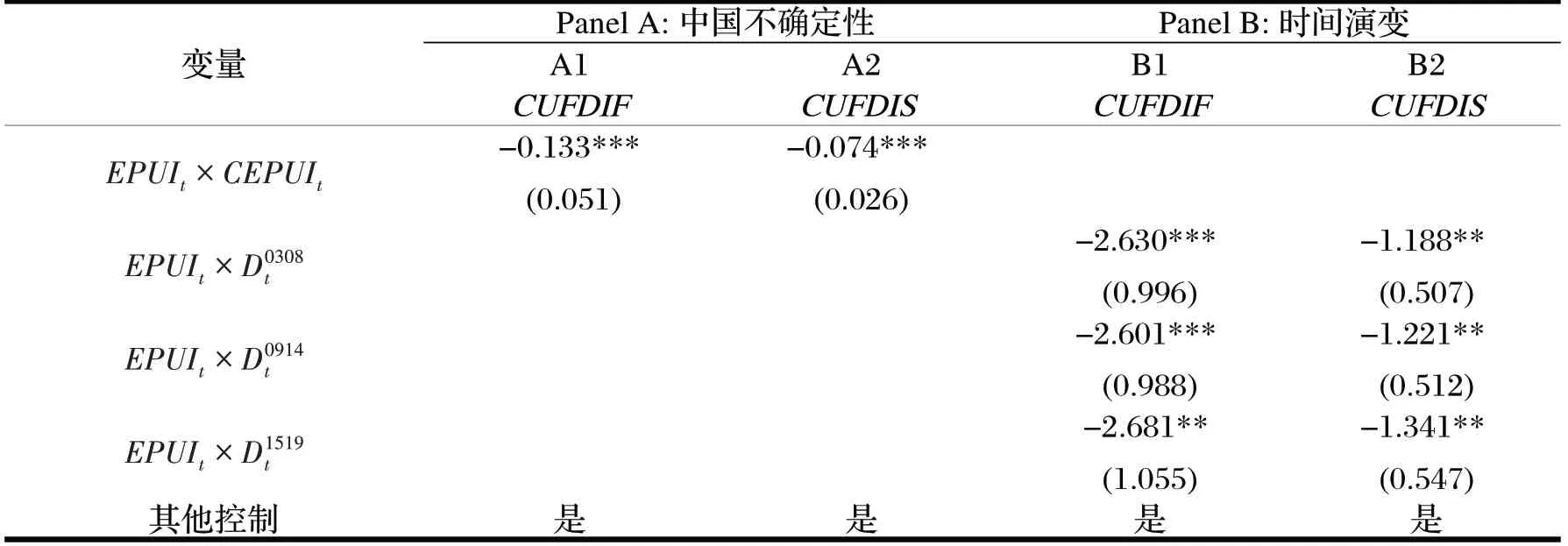

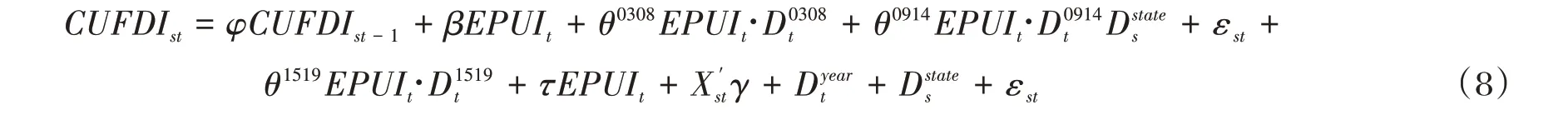

3.中国EPU与时间演变

在全球化背景下,东道国EPU受全球时空动态因素的影响或随之加深,特别是投资母国与东道国双方EPU在空间上的互动及东道国EPU随时间推移产生的效应演变尤其值得关注。故首先选取反映中国EPU的CEPUI构建式(7)所示交互模型进行检验。

其中,CEPUIt反映中国EPU,具体指标亦取自经济政策不确定性网站⑧。式(7)中,美国EPU对中国对美FDI的影响效应为β+σCEPUIt,受中国EPU(CEPUIt)影响。表5 Panel A显示A1和A2的交互项EPUIt·CEPUIt系数均在1%水平上负显著,表明中国EPU升高显著增强了美国EPU对中国对美FDI的抑制作用,这反映出全球视角下中美EPU对中国对美FDI的联动阻碍效应,这可能是由于母国EPU上升加重了投资者对母国政府海外投资支持政策及汇率变动等的担忧,导致其海外直接投资活动进一步萎缩。

表5 中国不确定性与时间演变异质性条件下的分析(异质性分析)

近年来,来自全球经济系统的各类负面冲击明显增多,那么东道国EPU的负面效应是否会受此影响而威力大增呢?为识别美国EPU对中国对美FDI阻碍效应的时间演变趋势,基于研究样本1998至2019年的时间跨度,将其切割为长度大致相当的四个时期,即1998—2002、2003—2008、2009—2014、2015—2019年,并构建与之对应的虚拟变量D9802t、D0308t、D0914t、D1519t,以1998—2002年为基准,建立包含另外三个时期虚拟变量的交互模型,即式(8):

Panel B显示各模型设定的三个时期交互项系数均显著为负,且其影响程度随时间推移在整体上呈加重态势,这意味着美国EPU对中国对美FDI的阻碍效应有随时间推移而日益加重的倾向,这恰恰是对中央关于“外部环境不确定性加大”论断的印证,说明美国EPU对中国对美FDI的影响日趋叠加化和复杂化,也意味着由EPU上升导致的FDI阻碍效应可能存在持续恶化的“惯性”因素,或可预见美国EPU上升将在未来相当长时期内成为中国对美FDI的主要阻碍因素。

(四)EPU对中国对美国FDI阻滞效应的弱化策略

鉴于美国EPU上升阻碍中国对美FDI的事实,为设计有效对策提供必要的实证依据变得至关重要,而联邦制结构下美国多样化的州域政治及对外关系特征可能包含遏制美国EPU的有利因素,故试从此角度入手展开检验。

1.政治和文化友好关系对EPU的弱化

在美国的联邦制国家结构下,中央与地方的纵向关系相对松散(Foltin,2017),这使州域内可能形成有别于联邦国家且适宜FDI的经济、政治和文化“小气候”,这种局部环境又可分为官方和民间两个层面,前者主要反映了州作为政治实体基于确保其州域内的特殊经济利益而对在美中资企业表现出的政治态度和倾向,而后者则主要代表了州域内民众对中资企业及其所代表的中国文化的理解和包容程度,它们很可能是缓和美国整体EPU上升负面效应的重要因素。故建立式(9)所示交互模型对美国州域内可能的对华官方和民间积极因素进行验证。

其中,Relationst为美国各州官方对华政治态度倾向和民间对华文化包容程度的代理指标。前者可采用各州中美友好城市的缔结情况作为代理指标,友好城市作为一种地方级和半正式的双边政府安排,其发展对双边经贸合作有积极作用(Brakman等,2016),可较好反映中美地方官方关系的变化。后者可使用各州孔子学院的建立情况作为代理指标,孔子学院作为中文推广和中外文化交流的重要平台,可有效缩小双边文化距离,降低沟通成本,增进中外民间的跨文化交流(谢孟军,2017),进而为中资企业的当地经营创造良好的民间舆论环境。在具体指标构建上,分别计算美国各州与中国建立友好城市和孔子学院的两类强度变量即当期和累计缔结数(对数)及两类定性虚拟变量是否当期缔结和是否已缔结,用于构建交互项。友好城市和孔子学院信息分别收集自中国人民对外友好协会和中外语言交流合作中心官方网站。在式(9)中,EPUI对中国对美FDI的效应为β+ζRelationst,如ζ为正则表明美国州域对华官方政治或民间文化友好因素是遏制EPU负面影响的积极因素。

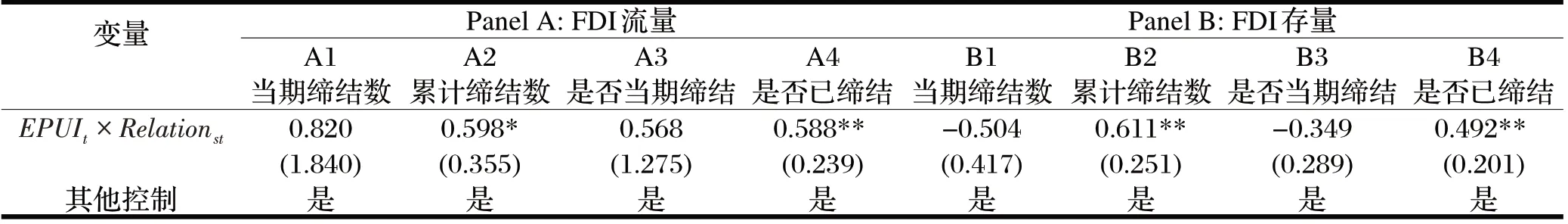

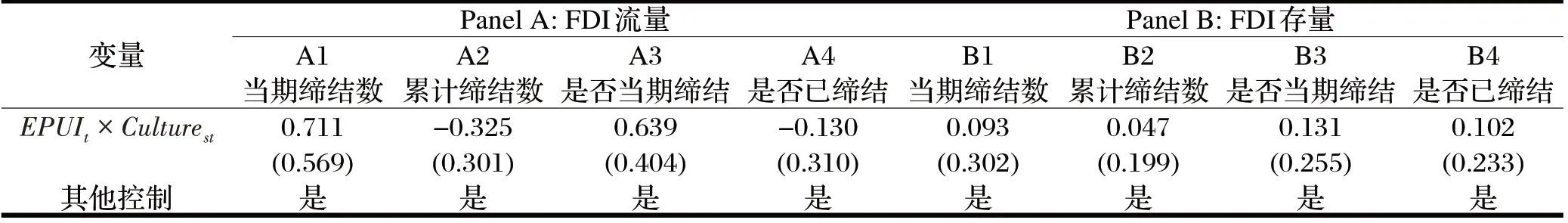

表6为中美州域友好城市缔结水平缓解不确定性FDI阻碍作用的检验结果,可发现绝大部分交互项系数为正,且所有累计效应指标(A2和A4;B2和B4)均统计显著,这意味着美国州内官方对华友好态度倾向确可起到缓解EPU对FDI阻碍效应的作用,且该因素的FDI州域“小气候”营造作用在长期累积下更明显;与之相对,表7中对美国各州设立孔子学院弱化EPU对FDI阻碍效应的检验虽亦发现交互项系数大部为正,但均不显著,说明州内民间对华文化包容与理解程度的提升并未显著起到弱化EPU对FDI负面冲击的作用。可见FDI州域“小气候”的有效营造主要依托官方而非民间渠道。造成两类渠道差异的原因可能是美国各州的政策优惠及政府背书对EPU负面影响的化解更立竿见影,而文化包容与理解基础上的局部投资环境营造则需要漫长的时间。

表6 中国对美国FDI、地方官方友好关系与EPU的弱化

表7 中国对美国FDI、地方民间文化交流与EPU的弱化

2.国家政治结构对EPU的弱化

两党政治、权力制衡及联邦制是美国国家政治结构的主要特征,而美国EPU上升引发的政策变动及其执行正是在此特定政治生态下进行的,该过程在与两党执政竞争、联邦权力制衡、联邦与州关系的复杂互动中可能对中国FDI产生有利因素,这或可为弱化EPU对中国对美FDI的负面影响提供突破口。

首先,党派属性差异会导致其在政策倾向上的不同(饶品贵等,2017)。美国政党在对外资的态度上,由于民主党主要代表劳工利益,对FDI持友好态度,而共和党主要代表雇主集团利益,对FDI持抵触态度(韩剑和徐秀军,2014);在对华态度上,相较于共和党,民主党未公开将中国视为美国的战略竞争对手,态度相对友好(何维保,2019)。在两党政治条件下,执政党对中资企业在美态度的差异极可能对EPU的FDI阻碍效应产生异质影响,特别是共和党上台执政可能加重EPU对中国对美FDI的负面影响。其次,美国三权分立的制衡结构,特别是以联邦政府为代表的行政权和以国会即参众两院为代表的立法权的制衡对政策的施行有较大影响(Grossman和Helpman,2008)。在两党执政竞争中,联邦政府与国会可能同时被一党把控,亦可分属两党,而当联邦政府与国会分别被两党掌控时,反对党可能利用其在国会的权力阻挠执政党政策的施行,反之则可能使执政党的施政方针得到进一步贯彻。再次,美国的联邦制国家结构,使州成为相对独立的政治实体。在两党政治背景下,当联邦与州存在党派分歧时,州内的反对党可能利用其掌握的政治权力阻挠联邦执政党政令在地方的推行,从而阻隔政策由联邦向州的传导,产生“掣肘效应”,反之则可能因自上而下的政党一致性而强化政策在州内的施行。

为识别上述三类美国国家政治结构因素变动对EPU对FDI阻碍效应的影响,构建一系列变量并建立交互模型式(10)用于检验。

其中,Partyst为反映美国国家政治结构因素的多种代理指标。首先,建立联邦政府党派属性虚拟变量,将共和党掌控联邦政府的时期设定为1,反之为0,以识别党派属性对不确定性FDI阻碍效应的影响。其次,构建权力制衡虚拟变量,具体将共和党同时掌控联邦政府和国会的时期设定为1,反之为0,以探讨权力失衡条件下的FDI阻碍效应异质性。再次,将美国联邦与州域政治信息结合,构建两个反映联邦与州政党势力关系的虚拟变量,以识别可能存在的州内反对党对联邦执政党的“掣肘效应”,在具体构建过程中,前者将联邦政府由共和党执政而州议会为民主党把控的联邦与州的党派对立状态设定为1,反之为0,后者则将联邦政府由民主党执政而州议会亦为民主党控制的联邦与州的党派一致状态设定为1,反之为0。

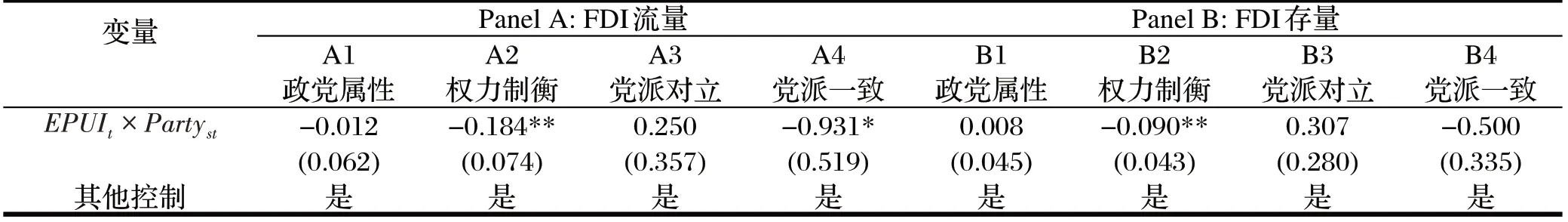

表8显示了基于FDI流量和存量的交互分析结果。其中,由共和党执政代理的党派属性变量的交互项系数(A1和B1)接近于0且不显著,表明美国EPU对中国FDI的阻碍效应并未因执政党不同而存在显著差异,说明党派对中国FDI的好恶并非直接影响该过程的重要因素。A2和B2则显示在联邦政府和国会均被共和党掌控即权力失衡背景下EPU对中国FDI的阻碍效应显著加大,结合A1和B1可知,民主党在丧失制衡共和党联邦政府的立法权优势后,不确定性对中国FDI的阻碍效应被共和党的抵触中国投资保守思维进一步放大,这表明权力制衡是弱化该阻碍效应的重要因素。最后,对联邦制结构下中央与地方的政党对立关系展开分析,结果显示,当联邦与州党派对立时,交互项为正(A3和B3),而联邦与州党派一致时,交互项则显著为负(A4和B4),这证明了联邦政府和州议会分别控制于不同政党的条件下存在地方对中央的“掣肘效应”,也意味着联邦制结构下来自中央与地方的政党分歧是弱化不确定性对中国FDI阻碍效应的又一有利因素。以上分析可为中国企业投资美国的具体时点和区位提供重要参考。

表8 中国对美FDI、国家政治结构与EPU的弱化

六、结论与启示

当今世界正处于百年未有之大变局,中国外部环境不确定性持续升高,在此背景下,本文以中国对美FDI为切入点,对美国经济政策不确定性(EPU)影响中国企业在美FDI活动的机理、效应、异质性及弱化不确定性的积极因素进行数理分析和实证检验。研究发现美国EPU上升显著阻碍了中国对美FDI,且该结果在多种指标设定及因果检验中均表现稳健。进一步的异质性分析表明,该阻碍效应在与EPU细分领域、FDI特征及时空动态演变三者的互动中存在广泛异质性,特别是在货币、安全、贸易等经济政策子领域影响下及并购模式、民营背景、经营性投资和控股的FDI特征条件下阻碍效应表现更强。动态异质性检验表明该阻碍效应有随中国EPU上升及时间演变逐渐增大的趋势。最后的策略分析显示美国州域对华友好关系及两党政治、权力制衡与联邦结构的特定结合可显著弱化其EPU对中国对美FDI的阻滞效应。基于结论可获得以下政策启示。

对于意向投资或已投资美国的中国企业,要充分正视美国EPU对中资企业在美经营产生的风险,以明确的投资动机为依据对在美投资项目的可行性、必要性及面临的EPU风险进行谨慎和全方位的评估和论证,杜绝对美盲目投资和跟风投资。对投资计划中可能遇到的EPU阻力应有清晰的预判并提出FDI的替代方案,对在位企业受不确定风险冲击的可能应做出周密合理的应急预案。需深刻认识EPU的FDI阻碍效应在与政策细分领域、FDI特征及时空动态演变三者互动过程中的放大风险,审慎分析具体的EPU变动对FDI项目所属产业的冲击,针对并购、控股、民营背景等类型FDI对不确定性风险的敏感特征,企业应在投资前做出更多应对安排与投资铺垫。同时,时刻关注全球EPU的联动性,寻找对美FDI的最佳时机。

在政策与策略设计上,美国州域层面的对华关系特征及美国国家政治结构特征能够弱化不确定性因素的影响,为化解中国企业在美FDI不确定风险提供了思路。一方面,对中国而言,需高度重视联邦制背景下美国各州的相对独立性和多元差异性,积极推动对美FDI母公司较为集中区域的中国地方政府与美国州层的经济与政治交往,通过对美FDI寻求共赢,突出中国投资对美国州域内就业、市场及经济发展中的积极作用。针对民间文化交往弱化不确定性作用不显著的现实,尝试探索增进中美民间文化和包容理解的新方式与途径。从官方和民间两个层面营造弱化美国EPU影响的州域投资“小气候”。另一方面,政府商务部门及相关投资企业应时刻关注美国国家和意向投资州的两党政治风向,对美国国家政治结构诸因素复杂互动过程中产生的“变数”保持高度敏感,这既涉及执政党对中资企业的政策倾向,亦包括两党执政竞争条件下对权力制衡及州与联邦关系的微妙变化,进而积极利用其中的有利因素为中国FDI赢得回旋空间,在不确定性上升的大环境下寻找适宜中国投资的局部政治生态。

注释:

①依据历年《中国对外直接投资统计公报》计算获得,排名中剔除了英属维尔京群岛和开曼群岛等避税地及中国香港。

②据本文数据显示,加州与中国累计缔结友好城市数和合办孔子学院数分列美国各州第1和第2位,纽约州与中国合办孔子学院数列美国各州第1位。

③限于篇幅未报告全部推导过程,如需要可向作者索取。

④http://www.policyuncertainty.com。

⑤⑥限于篇幅未报告具体统计结果,可向作者索取。

⑦即将“‘911’恐怖袭击”(2001—2002年)、“次贷危机”(2007—2009年)和中美贸易摩擦(2019年)三个时期记为1,以反映较高的EPU,反之为0。上述时期各年EPUI数据均超过100。

⑧中国EPU指数的构建方法与EPUI类似,即通过对中国主要报纸中反映不确定性的关键词进行量化处理,该指数亦为月度指标,检验中使用了其年度均值。