民族交融视角下云南省流动人口族际通婚变迁(2011—2018)

2022-07-07晏月平李昀东张舒贤徐岗程

晏月平 李昀东 张舒贤 徐岗程

(云南大学 民族学与社会学学院,云南·昆明 650091)

中华民族是我国各民族在长期的历史流变中不断交往交流交融而形成的命运共同体。2014年,习近平总书记在中央民族工作会议上发表重要讲话,强调要“积极培养中华民族共同体意识”。党的十八大以来,习近平总书记从我国是统一的多民族国家的基本国情出发,多次强调“铸牢中华民族共同体意识”,为此,铸牢中华民族共同体意识已成为新时代民族工作总方针,民族问题和民族工作得到了高度重视。

进入21世纪以来,各族人民之间的交往交流交融愈加频繁。但是各民族交往交流交融的现状、程度及变化没有得到很好的说明与更多的指标衡量。学界普遍认为,族际通婚是民族群体交往交流交融程度的一个重要指标。于此,本文选取全国和世居少数民族最多的云南省流动人口为研究对象,从国家到地方两个维度阐述流动人口族际通婚变迁状况,以期通过族际通婚发现各民族间交往交流交融的发展变迁特征,从而为“铸牢中华民族共同体意识”提供理论支持。

一、文献回顾

新中国成立以来,我国民族格局主要呈现“大杂居、小聚居”的居住状况,进入21世纪,伴随大规模人口迁移流动,我国民族人口出现了新的变化,形成了新的格局,且随着婚姻自由选择的增多和频繁的人口流动,族际通婚现象不断增多,族际通婚率是衡量所有民族的民族融合和“社会距离”的最敏感指标,用于确定民族融合的程度和趋势。

根据第五次人口普查数据发现,我国民族间的族际婚姻已相当普遍,有些民族的族际婚姻数量甚至超过了族内婚姻,但地域、宗教和语言对通婚表现出了明显的阻碍作用。通过对第五次、第六次人口普查数据比较分析发现,第六次人口普查中族际通婚总人数有所上升,族际通婚率总体呈升高趋势,并且由于人口规模、教育水平和城镇化等因素,使得不同民族的族际通婚表现出不同的特点,如传统回族社会将地缘关系的远近视为通婚圈选择范围的变量之一,但现在回族社会主要以回族个体为中心构建的各种社会联系越发明显地作用于通婚圈的范围确定。云南的民族则表现出较强的通婚倾向,民族已经不是择偶的重要考虑因素,尤其在横断山脉民族走廊地区,表现出在走廊内除汉族外其余民族的族际通婚率较高,怒族、独龙族和普米族的族外婚已超过族内婚。从2000—2010年普查数据看,民族人口中族际通婚的人数进一步上升,民族成分已经不再是婚姻的主要考量因素。

与一般流动人口相比,少数民族流动人口具有鲜明的民族性、宗教性、文化性等特点,与1990 年至2000年十年间相比,2000年至2010年少数民族人口流动变得日趋活跃,增长率甚至超过汉族流动人口,研究认为少数民族流动人口的族际通婚表现出通婚率高,通婚圈变动大等特点,人口流动在一定程度上促进了族际通婚。根据马戎提出的分析族际通婚影响因素的理论模型,将影响族际通婚的各种因素归纳为族群基本特征、历史关系特征和两族共处特征,而人口流动无疑为促进这些因素发挥了作用,推动了民族人口的族际通婚。

目前关于流动人口族际通婚的研究相对较少,呈现出分散和个案化特点,因此,本文以流动人口族际通婚为主要内容,利用2011—2018年流动人口动态监测数据,将云南省和全国进行比较,探索从国家到地方流动人口族际通婚的不同面向,揭示其规律与发展状况,为促进各民族交往交流交融提供理论和数据支持。

二、数据来源与研究方法

本文使用的数据来源于2011—2018年原国家卫计委组织开展的中国流动人口动态监测调查,该调查按照随机原则在全国31个省(区、市) 和新疆生产建设兵团流动人口较为集中的流入地抽取样本点,开展抽样调查,调查结果对全国和各省具有代表性。本文所指的流动人口为在流入地居住一个月及以上,非本区(县、市) 户口的15周岁及以上流入人口。利用stata15.0对数据进行处理和分析,同时使用Gephi软件对流动人口族际通婚网络变迁进行分析。

三、流动人口族际通婚变迁状况及特征

(一) 时期视角下流动人口族际通婚率变迁

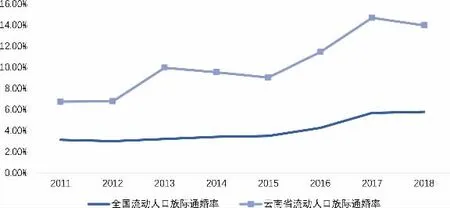

族际通婚率是反映各民族族际通婚程度的主要指标,它是在一定时期和一定人口范围内,所有族际婚姻占婚姻总数的比值。2011—2018年全国和云南省流动人口的族际通婚率总体呈现上升趋势(图1),相比2011年,2018年全国上升了2.56个百分点,云南省流动人口族际通婚率上升了7.21个百分点。2018年,云南省流动人口族际通婚率比全国高8.18 个百分比。可以看到,2011—2018 年,全国和云南省流动人口族际通婚率有所波动,总体呈上升趋势,说明随着时间的推移,各民族交往频率在增加,交融程度在加深。

图1 流动人口族际通婚率(2011—2018)

(二) 年龄视角下流动人口族际通婚率变迁

通过对流动人口进行年龄分组可以看出(图2),2011—2018年云南省和全国族际通婚率最高年龄组相同,族际通婚率最低年龄组存在差异。全国和云南省流动人口中15~25岁年龄组族际通婚率最高,同时,全国45~55岁年龄组流动人口族际通婚率最低,云南省则大于55岁年龄组流动人口族际通婚率最低。相比15~25岁年龄组,全国和云南省大于55岁年龄组流动人口族际通婚率分别下降了1.88和7.82个百分点,无论全国还是云南,族际通婚总体呈现出随着年龄增长的下降趋势,这也完全符合通婚规律。云南省流动人口各年龄组族际通婚率均高于全国水平,但差距随着年龄增长而逐渐缩小。

图2 分年龄流动人口族际通婚率

(三) 主要民族流动人口族际通婚变迁状况

依据婚姻数量选出云南省和全国的主要民族进行民族流动人口族际通婚状况分析,全国主要民族的流动人口族际通婚率都有所上升。相比于2011 年,2018年全国主要民族的流动人口族际通婚率都有所上升,其中族际通婚率最低的为汉族、维吾尔族和回族,最高的为满族、蒙古族和彝族。从差值来看,上升最多的民族是蒙古族和彝族,分别上升了16.84个百分点和16.26个百分点;上升最少的是汉族、回族和维吾尔族,2011—2018年间汉族仅上升了1.29个百分点。

在云南省5个主要少数民族中,除了回族,其他民族的流动人口族际通婚率都有所上升,其中上升最高的是哈尼族,2011—2018年间,哈尼族的族际通婚率上升了25.58个百分点。云南省流动人口主要民族通婚在不断增加,表明了民族交融情况不断向好的方向发展,各民族不断走出自己的圈子,和其他民族交往。

四、流动人口族际通婚匹配状况变迁

婚姻匹配是指两性在一定文化传统和社会背景下通过自主选择而结成夫妻的行为。以往大量的研究证明,夫妇在年龄、相貌、种族、宗教、教育、职业、收入等多个维度上呈现出同质性匹配。但是族际通婚首先就是一种跨越民族的异质婚,其婚姻匹配与以往同质性匹配有所不同,本研究从年龄、教育、户口类型和流迁状况四个方面对流动人口族际通婚匹配状况进行分析,并且关注从时间维度来分析婚姻匹配的变迁。

(一) 年龄匹配状况

首先,族际通婚的流动人口年龄提升。2011年全国族际通婚流动人口的年龄为15~25岁年龄组的丈夫和妻子的占比分别为4.28%和11.90%,云南省则为3.90%和15.58%。2018年全国的这一比例下降到1.69%和5.59%,下降了2.59个百分点和6.31个百分点,云南省的这一比例下降到2.14%和8.79%,下降了2.21个百分点和9.99个百分点。

其次,全国和云南省的流动人口总体表现出“男大女小”(丈夫的年龄大于妻子) 的婚姻匹配现象。相比于全国的流动人口族际通婚匹配状况,云南省流动人口族际通婚的年龄匹配状况表现出更明显的“男大女小”匹配现象。2011年全国流动人口族际通婚中“男大女小”的占比是29.5%,“男小女大”的占比为3.7%,2011年云南省“男大女小”和“男小女大”的占比则为42.2%和0.65%;2015 年全国流动人口族际通婚中“男大女小”的占比27.75%,“男小女大”的占比为3.80%,2015 云南省流动人口族际通婚中“男大女小”的占比为37.35%,“男小女大”的占比2.35%;2018 全国流动人口族际通婚中“男大女小”的占比是27.2%,“男小女大”的占比为3.5%,2018 年云南省“男大女小”和“男小女大”的占比则为32.82%和3.3%。相比于2011年,2018 年全国流动人口族际通婚中“男大女小”的占比下降了2.3个百分点,2018年云南省流动人口族际通婚中“男大女小”的占比下降9.4个百分点,由此可见,“男大女小”的匹配现象随着时间变化已经有所减弱,且云南省减弱更为明显。

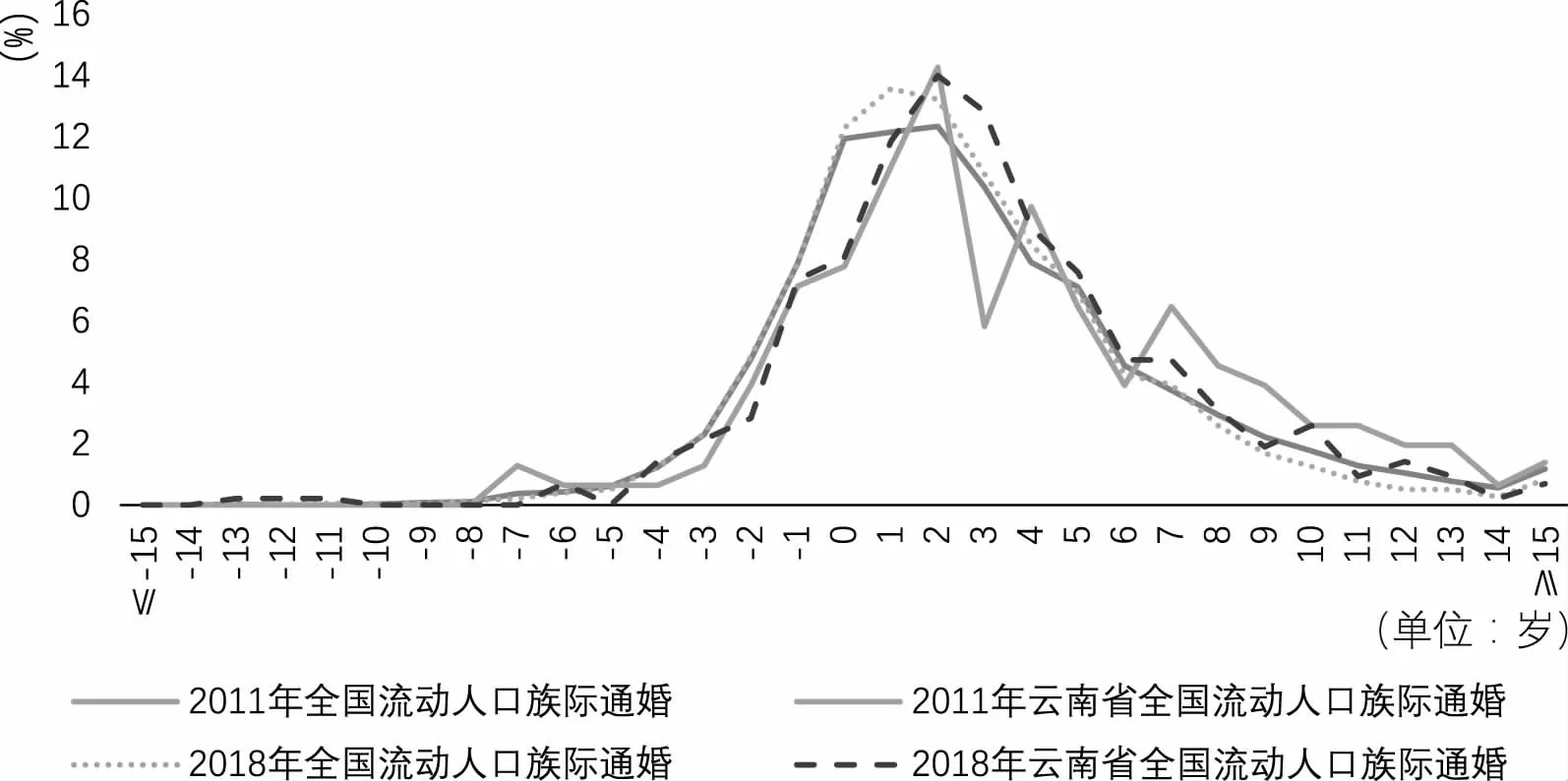

最后,流动人口族际通婚呈“男大女小”情况,但年龄差不大。进一步对夫妻双方在年龄上的差值进行分析(图3),可以发现:(1) 2011年全国和云南省的流动人口族际通婚与2018年全国和云南省的流动人口族际通婚的男女年龄差主要集中在丈夫比妻子小1岁至丈夫比妻子大4岁之间,其比重为62.63%、55.84%、66.28%、63.19%;(2) 夫妻年龄差的整体分布均向右倾斜,即偏向“男大女小”一侧,“男大女小”中各年龄差占比总和远大于“男小女大”中各年龄差占比总和;(3) 2011 年全国和云南省流动人口族际通婚的男女年龄差、2018年云南省流动人口族际通婚的男女年龄差占比最大的部分是丈夫比妻子大2岁部分,而2018年全国流动人口族际通婚的男女年龄差占比最大的部分则是丈夫比妻子大1岁部分,占比均超过12%。可以发现在年龄匹配方面,全国和云南省流动人口族际通婚总体呈现出“男大女小”的婚姻匹配模式,且2011—2018年间,“男大女小”的婚姻匹配模式有所减弱,全国流动人口族际通婚“男大女小”的婚姻匹配模式表现弱于云南省。

图3 流动人口族际通婚的男女年龄差分布

(二) 教育水平匹配状况

2011—2018年族际通婚的流动人口受教育程度有所提升。2011年云南省族际通婚流动人口中丈夫和妻子的受教育程度为小学及以下的占比分别为25.32%和42.21%,全国族际通婚流动人口中丈夫和妻子的受教育程度为初中的占比分别为15.46%和21.52%,到2018年云南省的这一比例分别下降了3.47、11.82个百分点,全国族际通婚流动人口中丈夫和妻子的受教育程度为小学及以下的占比分别下降了2.92、3.6个百分点,族际通婚的流动人口中妻子的受教育程度大幅度提高。

在受教育程度的婚姻匹配方面,总体呈现出“男高女低”的匹配模式,即丈夫的受教育程度高于妻子。2011年云南省和全国族际通婚的流动人口的教育匹配模式表现出“男高女低”的占比是31.17%和26.49%,2018年这一比例变为27.32%和26.5%,可以看到云南省族际通婚的流动人口“男高女低”的教育匹配模式有所减弱,2011—2018年间下降了3.8个百分比。全国族际通婚的流动人口“男高女低”的教育匹配模式则基本没有变化。

(三) 户籍匹配状况

族际通婚流动人口的户口匹配整体上呈现出“男农女农”和“男非农女非农”的匹配模式,即族际通婚流动人口的户口匹配为户口类型为农业的丈夫的妻子户口类型也为农业户口,户口类型为非农业的丈夫的妻子户口类型也为非农业户口。2011—2018 年云南省族际通婚流动人口的户籍匹配模式没有明显的变化,而全国的通婚流动人口的户籍匹配中的“男农女农”的匹配占比有所降低,“男非农女非农”的匹配占比有所增长,相比于2011年,2018年“男农女农”的匹配占比降低了6.98个百分点。

总体来看,“男农女农”和“男非农女非农”的匹配模式在全国族际通婚流动人口中有所减弱,而在云南省的族际通婚流动人口中只有“男农女非农”的匹配模式有所增加,“男非农女农”的匹配模式有所减少。总体来看,2011—2018年族际通婚流动人口的户口匹配模式改变较小。

(四) 流动范围匹配状况

首先,2011—2018年全国和云南省族际通婚流动人口的流动范围为跨省流动的占比有所上升。2011 年全国族际通婚流动人口中丈夫的流动范围为跨省流动的占比为43.20%,妻子跨省流动的占比为39.22%,2011年云南省的这一比例分别为25.97%和14.29%;2018年这一比例显著上升,全国族际通婚流动人口中丈夫的流动范围为跨省流动的占比为49.80%,妻子跨省流动的占比为48.10%,云南省的这一比例分别为31.76%和21.47%。相比于2011年,全国族际通婚流动人口丈夫和妻子的流动范围为跨省流动的占比分别增长了6.6、8.88个百分比,全国族际通婚流动人口丈夫和妻子的流动范围为跨省流动的占比分别增长了5.79、7.18个百分比,表现为妻子的流动范围为跨省流动的比例增长更多。

其次,族际通婚流动人口的流动范围匹配状况呈现出丈夫的流动范围比妻子的流动范围远,表现为“男远女近”。2011年全国流动范围匹配状况为“男远女近”为11.01%,云南省的为17.54%;2018 年全国流动范围匹配状况为“男远女近”为9.25%,云南省的为15.59%。但是通过2018 年和2011年的数据对比,发现流动范围匹配状况为“男远女近”的匹配模式有所减弱,丈夫和妻子流动范围变远的比例有所增长。

五、云南省流动人口族际通婚网络变迁

(一) 流动人口族际通婚的民族通婚圈变迁

首先,除汉族外,全国流动人口中各民族的第一通婚民族主要为汉族。2018年全国流动人口中18 个主要民族中,除汉族外的第一通婚民族都为汉族;云南省流动人口中17个主要民族中,除汉族外有15个民族的第一通婚民族为汉族,且与汉族的通婚占比均超过50%。其次流动人口族际通婚圈逐渐扩大,民族交往更加频繁。2011年全国流动人口参与民族通婚的主要为汉族、满族、壮族、彝族和苗族等几个民族,2018年全国流动人口参与民族通婚的民族范围扩大,回族、蒙古族和土家族也成为主要的通婚民族。2011年云南省流动人口主要通婚民族有10个,2018年这一数量上升到17个;2011年云南省流动人口至少与两个民族通婚的民族有7个民族,2018年上升到9个民族。第三,民族通婚的异质性进一步加强,通婚网络进一步扩大。相比于2011年,2018年全国和云南省的流动人口通婚网络扩大,呈现出更复杂的网络。全国流动人口族际通婚的第二通婚民族中有7个发生了变化,第三通婚民族中有13个发生了变化;云南省流动人口族际通婚的第二通婚民族中有7个发生了变化,第三通婚民族中有6个发生了变化。

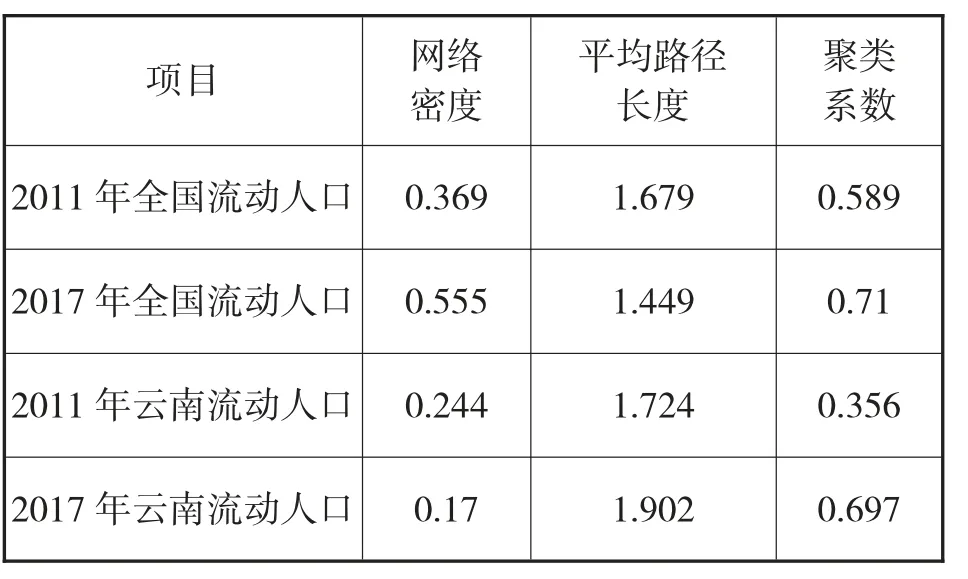

通过民族婚姻整体网络特征值分析可以发现(表1),相比于全国流动人口民族通婚网络,云南省的民族通婚网络密度较低,平均路径更长,聚类系数更大,说明云南省流动人口的民族通婚网络节点之间交流传递较差,通婚的跨民族性更弱,一定程度上反映出云南省流动人口的族际通婚是在更为固定的民族之间进行。从时间变化来看,相比于2011年,2018年全国流动人口民族通婚网络更为紧密,平均路径长度更短,聚类系数有所增大,说明其网络的凝聚力上升,而2018年全国流动人口民族通婚网络则表现出凝聚力呈下降趋势。

表1 2011年、2018年族际通婚流动人口的民族婚姻整体网络特征值

(二) 流动人口族际通婚的地理通婚圈变迁

首先,流动人口族际通婚的地理通婚圈表现出地域性限制,2017年(由于2018年流动人口监测数据没有提供户籍地数据,所以使用2017年流动人口监测数据进行比较) 全国流动人口和云南省流动人口的族际通婚主要地区的第一通婚地区都为户籍地,第二通婚地区和第三通婚地区也几乎为邻近地区,族际通婚表现出明显的地缘性。其次,流动人口族际通婚表现出明显的流入地通婚趋势,2017年云南省流动人口的第二通婚地区全部为云南省,表现出明显的与流入地民族通婚的趋势。第三,2011—2017年间云南省流动人口的族际通婚网络更加多元化,2011年云南省流动人口族际通婚主要地区表现为与两地区的通婚网络,2017 年大多数地区已经建立了与三地区的通婚网络,地理通婚圈进一步扩大。最后,流动人口民族通婚的择偶范围呈现出地缘性限制。表现为北方民族主要和北方民族进行通婚,南方民族则主要与南方民族通婚,但这一限制随时间变化有所减弱,例如2018年全国流动人口中位于北方的蒙古族的第三通婚民族已经变为位于南方的彝族。

通过地理婚姻整体网络特征值分析可以发现(表2),全国流动人口地理通婚网络密度高,平均路径较长,聚类系数较大,说明相比于云南省流动人口,全国流动人口的通婚行为更容易跨越省份发生。在时间上则反映出全国流动人口地理婚姻网络随时间变化更为紧密,平均路径长度缩短,聚类系数增长,云南省流动人口地理婚姻网络密度随时间变化更为松散,平均路径长度增长,聚类系数增长,说明全国和云南省地理婚姻网络的凝聚力都在上升。

表2 2011年、2017年族际通婚流动人口的地理婚姻整体网络特征值

六、结论与讨论

(一) 结论

第一,流动人口族际通婚率逐年上升、民族交融程度进一步上升。首先,2011—2018年之间,无论是全国还是云南省的流动人口的族际通婚率总体呈现上升趋势。相比于2011年,2018年全国流动人口族际通婚率上升了2.56个百分点,云南省流动人口族际通婚率上升了7.21个百分点。其次,从年龄层面来看,流动人口族际通婚呈现出明显的年轻化趋势,全国和云南省的流动人口中15~25岁年龄组流动人口族际通婚率最高,说明越年轻的流动人口越容易接受族际通婚。最后,全国和云南省的主要民族族际通婚率呈现上升趋势。可以发现,流动人口通婚率逐年上升,并且在族际通婚方面表现出明显的年龄趋势,在现代社会,随着时间的推进,各民族流动人口越来越接受族际通婚作为婚姻的形式,说明民族交融程度进一步上升。

第二,流动人口族际通婚中婚姻匹配逐渐趋向同质性婚姻。从流动人口族际通婚中婚姻年龄匹配状况来看,全国和云南省的流动人口总体表现出“男大女小”的婚姻匹配现象;在受教育程度的婚姻匹配方面,流动人口族际通婚中婚姻总体呈现出“男高女低”的匹配模式;族际通婚流动人口的流动范围匹配状况呈现出丈夫的流动范围比妻子的流动范围远,表现为“男远女近”;户籍方面则主要表现为“同质性”婚姻匹配。通过从年龄、教育、户口类型和流迁状况四个方面对流动人口族际通婚匹配状况进行分析,发现流动人口族际通婚中的婚姻匹配已经趋向于“同质性”婚姻匹配。

第三,相比于全国流动人口,云南省流动人口通婚网络较为封闭。从民族婚姻整体网络特征值和地理婚姻整体网络特征值分析可以发现,无论在地理通婚网络还是民族通婚网络中,全国流动人口的通婚网络都表现出密度高,平均路径较长,聚类系数较大的特征,说明云南省流动人口族际通婚网络更为封闭,相比于全国流动人口,不易与其他省份和民族的流动人口发生通婚行为。

第四,流动人口族际通婚圈进一步扩大,民族交往愈加多元化。从流动人口族际通婚的民族通婚圈变迁可以看到,相比于2011年,2018年云南省流动人口主要通婚民族数量上升到17个,至少与两个民族通婚的民族上升到9个,全国流动人口族际通婚的第二通婚民族中有7个发生了变化,第三通婚民族中有13个发生了变化,云南省流动人口族际通婚的第二通婚民族中有7个民族发生了变化,第三通婚民族中有6个发生了变化,通婚的民族异质性加强;从流动人口族际通婚的地理通婚圈变迁可以发现虽然流动人口族际通婚的地理通婚圈表现出地域性限制,但是相比于2011年,2017 年地理通婚圈中大多数地区已经建立了与三地区的通婚网络,地理通婚圈进一步扩大。总体而言,流动人口族际通婚的民族通婚圈和地理通婚圈都表现出扩大趋势,表明流动人口族际通婚已经进一步突破民族和地域的限制,民族交往愈加多元化。

(二) 讨论

由于数据的限制,本研究仅说明了流动人口族际通婚的趋势和变动,而没有探索影响其通婚的社会经济因素。根据既往的研究,出现族际通婚率升高,民族通婚圈和地理通婚圈都表现出扩大的现象,其原因一方面是因为人口的流动推动了民族间的交往交流,地理和社会领域文化适应是族际通婚的客观条件,人口的流动愈加频繁无疑为族际通婚创造了客观的地理条件;另一方面,是国家政治、经济、文化等方面的发展和“中华民族共同体意识”的形成让各民族更加交融,族际通婚的本质是文化认同,它在族内文化认同和族际文化认同的基础上,促进了更大范围更深层次的中华文化认同。流动人口族际通婚在国家和地区两个层面表现出了相似的趋势,但是在进程上却有所不同,云南省族际通婚率表现出更为明显的上升趋势、婚姻匹配从“异质性”到“同质性”的趋势也更加明显,说明作为少数民族最多的省份,云南省各民族之间已经进一步交往交流交融。

在通婚网络方面,全国和云南省流动人口也表现出不同的变动趋势,云南省流动人口通婚网络更为封闭,首先,可能是全国和云南省由于民族本身的聚居状态不同造成的;其次,也说明需要进一步推动云南省流动人口各民族之间的交流,进一步加深其交流程度,推动其与更多民族和更多省份的交流。

民族间的交往交流交融的加深是“铸牢中华民族共同体意识”的有力保障,民族间交往交流交融也需要政府部门的积极推动,去进一步增强民族凝聚力。应该利用政策打破少数民族流动人口在流入地发展的壁垒,让少数民族流动人口积极融入流入地,营造开放包容的空间,进一步推动多民族之间的交往交流交融。