从植物遗存看古代新疆大麻的认识和利用*

2022-07-06刘妍顾漫陈涛王炳华蒋洪恩

刘妍,顾漫,陈涛,王炳华,蒋洪恩

(1 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室, 北京 100044; 2 中国科学院大学人文学院考古学与人类学系, 北京 100049; 3 中国中医科学院中国医史文献研究所, 北京 100700; 4 山西大学历史文化学院, 太原 030006; 5 新疆文物考古研究所, 乌鲁木齐 830011)

大麻(Cannabissativa)是大麻科大麻属的唯一种,一年生直立草本植物。作为人类历史上最古老的栽培作物之一,大麻在欧亚大陆的使用可能已有上万年的历史。大麻各部位皆有重要的利用价值:茎部的韧皮纤维可用于纺织、造纸或制造绳索;果实富含较多的淀粉及脂类,可用作谷物或动物饲料,亦可用来榨油;叶片及花序等含有麻醉性树脂,可用于医药或精神活性药物[1-7]。大麻果实亦被称为“火麻仁”,是重要的中药材之一,可用于治疗多种疾病[8]。

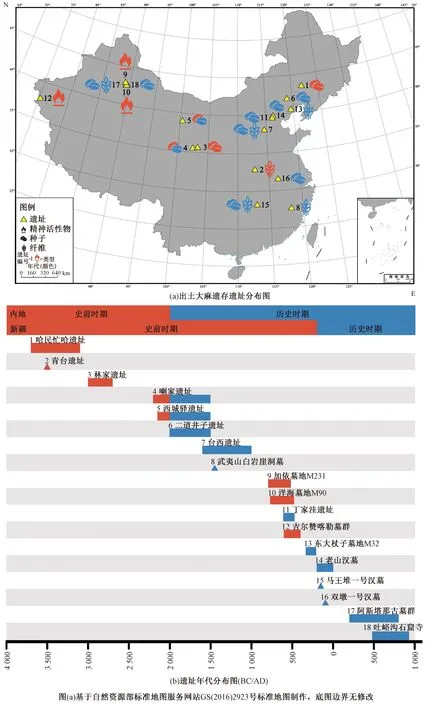

根据目前国内考古发现,公元前3 000年前后,处于新石器时代晚期和早期青铜器时代的黄河流域及西辽河上游的北方广大地区,先民开始重视大麻的利用[9](图1)。河南青台仰韶文化遗址出土了世界上最早的大麻纤维纺织品——炭化的麻纱、麻绳及麻布残片(~3 500 BC)。纱线纺织精良,说明人们已经了解和认识大麻的纤维价值[10-11]。河北藁城台西商代遗址[12]、福建武夷山白岩崖洞商墓[13]、辽宁东大杖子战国墓地M32[14]及湖南长沙马王堆一号汉墓[15]等皆出土大麻纺织物,均反映出先民已经很好地掌握了麻纺织技术。

作为“五谷”之一,大麻种子(植物学术语之果实)具有重要的食用价值。内蒙古哈民忙哈史前聚落遗址(约3 700—3 100 BC)发现3粒残破炭化大麻种子遗存,推测可能是食用目的[16]。根据已发表资料,甘肃东乡林家马家窑文化遗址(约3 000—2 700 BC)[17-18]、青海民和喇家齐家文化遗址(约2 200—1 500 BC)[19]、甘肃西城驿遗址(约2 150—1 510 BC)[20]、内蒙古二道井子夏家店下层文化遗址(约2 000—1 500 BC)[21]、河北藁城台西商代遗址[22]、北京房山丁家洼东周遗址[23]、北京老山汉墓[24]、湖南长沙马王堆一号汉墓[25]及安徽六安双墩一号汉墓[26]等皆出土大麻种子。大麻纺织物和种子的多处发现是中国古代内地织造技术与作物栽培经验的实物见证,其在日常生活和农业生产中的地位和价值可见一斑。

新疆深居祖国边陲,自古以来即为多种族的聚居之地,亦是文明的交汇之所。由于自然环境与文化的差异,当地人群与内地先民在大麻利用方面既有紧密的联系,又有自身的特点。新疆气候干燥少雨,各种有机质遗物在东疆(吐哈盆地)及南疆(塔里木盆地)各遗址中保存良好。其中,大麻及其残留物在新疆的多处遗址中均有发现(图1)。本文将就大麻在新疆地区的利用情况进行综述,并对我们最近所获大麻遗存的一些思考进行阐述。

图1 出土大麻遗存遗址及其年代分布图

1 史前时期跨区域视野下新疆大麻的利用传统

大麻的精神活性作用最早被人们发现并利用可以追溯到大约五六千年前,中亚西部及东部山区的游牧部落焚烧大麻作为一种麻醉剂用于宗教仪式,随后扩散到世界其他地区[2]。古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)在《历史》(History)中详尽地记载了公元前500年左右,中亚西部黑海地区古代游牧部落斯基泰人(Scythian)的净化仪式[27]。他们埋葬去世的首领后,用杆子搭起一个小帐篷,并在上面覆盖毛毡,帐篷内放置一个装满烧红石头的盘子,石头上放置一些大麻种子。斯基泰人匍匐在帐篷里,通过吸食大麻释放的烟雾,利用其洁净躯体。上述记录在南西伯利亚地区得到证实。位于阿尔泰山北麓的巴泽雷克墓地文化年代范围约为公元前5—前3世纪[28],其中2处墓葬分别发现炭化大麻遗存。巴泽雷克墓地2号冢墓出土盛有碎石的铜炉,石块间残留烧焦的大麻种子,另有一装有大麻的铜质容器,手柄处包有桦树皮隔热。此外,还发现2组用作帐篷支架的6根杆子及1个皮质幕帐,推测墓主可能是部落贵族或首领及其夫人。作者认为这些工具是当地人焚烧、吸食大麻的装置,通过吸食散发的烟雾达到洁净躯体和沟通神灵的目的。但由于大麻种子几乎不具有精神活性成分,因此作者推测在仪式中大麻的果序、叶片等其他部位一同被焚烧,仅种子被保留下来[29-30]。另一座同样位于南西伯利亚地区的古冢,墓主人是一青年女性,核磁共振显示其生前患有乳腺癌。墓室发现装有大麻的容器,墓主人很可能通过吸食大麻释放的气雾,将她的思想意识引导至某种特殊的幻境之中,达到类似止疼药的麻痹效果[31]。

新疆地区地处欧亚草原腹地,先民对大麻的早期利用很大程度上受到中亚古代文明的影响。史前时期新疆及中亚地区笃信萨满教,认为万物有灵[32]。研究表明,新疆地区先民有使用大麻作为致幻剂的习惯。目前利用大麻精神活性的证据主要发现于新疆吐鲁番地区的苏贝希文化相关墓群、阿尔泰山地区的巴泽雷克文化相关墓葬,以及帕米尔高原塔什库尔干的吉尔赞喀勒墓群(广义斯基泰文化)[33]。吐鲁番洋海墓地和加依墓地皆属于苏贝希文化,是吐鲁番及周边地区晚期青铜器至早期铁器时代重要的考古学文化代表[34-35]。在上述两墓中,考古工作者皆发现具有宗教色彩的大麻遗存。位于火焰山附近的吐鲁番洋海墓地I号台地M90墓室的一个小篓及木盆内发现保存完好且已被磨碎的大麻遗存(约771—477 BC)[36-38]。大麻种子较小,不似用作谷物,除种子外,大部分遗存由磨碎的叶子、小枝条、果序、苞片等组成,与今天大麻吸食者所持有的非法大麻组成相似。同时,该墓室还出土一具箜篌。综合墓主人的萨满教身份背景及随葬器物,推测此大麻遗存很可能被用作致幻剂,以达到人和神之间的沟通。亦有学者推测,甘肃东乡林家马家窑文化遗址及河北藁城台西商代遗址出土的大麻种子亦可能被萨满所利用[39]。

然而,这些大麻源自何方?是当地采集或种植,还是通过交换等方式从其他地方获得?同时期的吐鲁番加依墓地出土的大麻给了我们一些启发[40]。加依墓地M231号墓(约790—520 BC)主人放置在尸床上,身体整齐地被13株保存完好的大麻植株覆盖,包含根、茎、叶、果实等部分。同时,该墓地其他3个墓室内的部分陶器内均发现磨碎的大麻,与洋海墓地出土大麻的组成相似。根据出土遗物推断,加依墓地M231的墓主人可能亦为萨满,而其身上所盖大麻被称为“裹尸布”(shroud),可方便墓主到另一个世界使用。考虑到干燥的整株大麻易碎而不适合远距离运输,这些大麻应为当地收集(种植或采集)后不久即放入墓中。

综上所述,遗址中所发现的均为干燥脱水的大麻遗存,但未见焚烧迹象。那么,这些大麻的利用方式是否与希罗多德的记录相悖?来自帕米尔高原广义斯基泰文化的吉尔赞喀勒墓群(约600—400 BC)给我们提供了答案[41]。该墓地出土若干木制火坛,其内壁有强烈的灼烧痕迹,火坛内装有鹅卵石。科研人员利用气-质联用色谱分析,在火坛内壁及烧石表面检测到四氢大麻酚(THC),说明先民有可能在火坛内布置灼热的卵石,然后将大麻投入木质火坛。这样既可防止大麻直接接触明火而燃烧,又可产生较多的烟雾。其中部分火坛具木柄,可能在使用过程中有传递现象。最近,亦有学者报道洋海墓地出土有类似的木质火坛,相关研究有待进一步推进[42]。此外,伊犁河流域尼勒克县吉仁台沟口遗址(约1 600 BC—900 AD)发现若干带有人类活动特征的野生大麻植物遗存,推测可能和遗址早期发现谷物皆处于青铜时代晚期,其用途尚待进一步阐明[43]。

通过上述不同遗址的介绍可以对比看出:新疆、中亚乃至南西伯利亚地区发现的史前大麻遗存主要集中在公元前第一个千纪。此阶段发现的纤维遗存主要以毛织物为主,未发现大麻织物,可能当地人还尚未认识到大麻的纤维价值。同时,发现的大麻植株矮小,籽粒较小,并不适合作为谷物或油料作物。新疆地区不同史前遗址发现的大麻,最终有可能是通过熏烟吸食的方式被先民摄取。此时新疆地区人群虽不以大麻为谷物和纤维来源,却熟稔大麻的致幻作用,并具有丰富的使用经验。

2 历史时期跨文化视野下新疆大麻的利用改变

2 000多年前,西汉张骞、东汉班超先后出使西域,从而开通西去中亚、欧洲的陆上丝绸之路。所经之路横亘欧亚大陆,进一步加强中原与西域的联系,形成“以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路[44]”。随着丝绸之路的畅通,不同人群交流亦不断扩大。西域与内地的频繁往来,使汉代儒家思想深入人心,萨满教传统逐渐衰落,先民对大麻的仪式作用重视程度下降,而纤维和食用价值的开发随着东西方文化的交流显得日益重要。

魏晋以降,河西陇东地区移民大量涌入吐鲁番地区。他们不但带来了新的文化理念,更带来了中原地区先进的农耕和手工技术。吐鲁番晋唐时期的阿斯塔那墓地出土的大麻种子籽粒大(平均长度4.23±0.44 mm),发育饱满,应为河西走廊或陇东一带移民所带来的栽培大麻。大麻与其他谷物混合在一起作为随葬品,应为先民所使用的“五谷”之一[45]。另外,该墓地有关大麻纤维的发现说明此时的吐鲁番先民已深谙其利用价值。例如,该墓地出土了利用大麻、苎麻(Boehmerianivea)和构树皮(Broussonetiapapyrifera)为原料制造的纸张[46];一间墓室内出土的化妆设备之一的妆奁内放置的面巾中含有大麻纤维成份[47];亦有学者对出土的泥塑马俑尾部装置的纤维进行鉴定,发现部分纤维源自大麻[48],部分源自亚麻[49]。同时,阿斯塔那墓地还出土为数较多的麻布、麻鞋,许多墓葬内亦陪葬有麻丝一束[50]。此外,同区域的吐峪沟石窟寺遗址亦出土大麻种子,利用方式应与阿斯塔那墓地出土大麻种子相似。

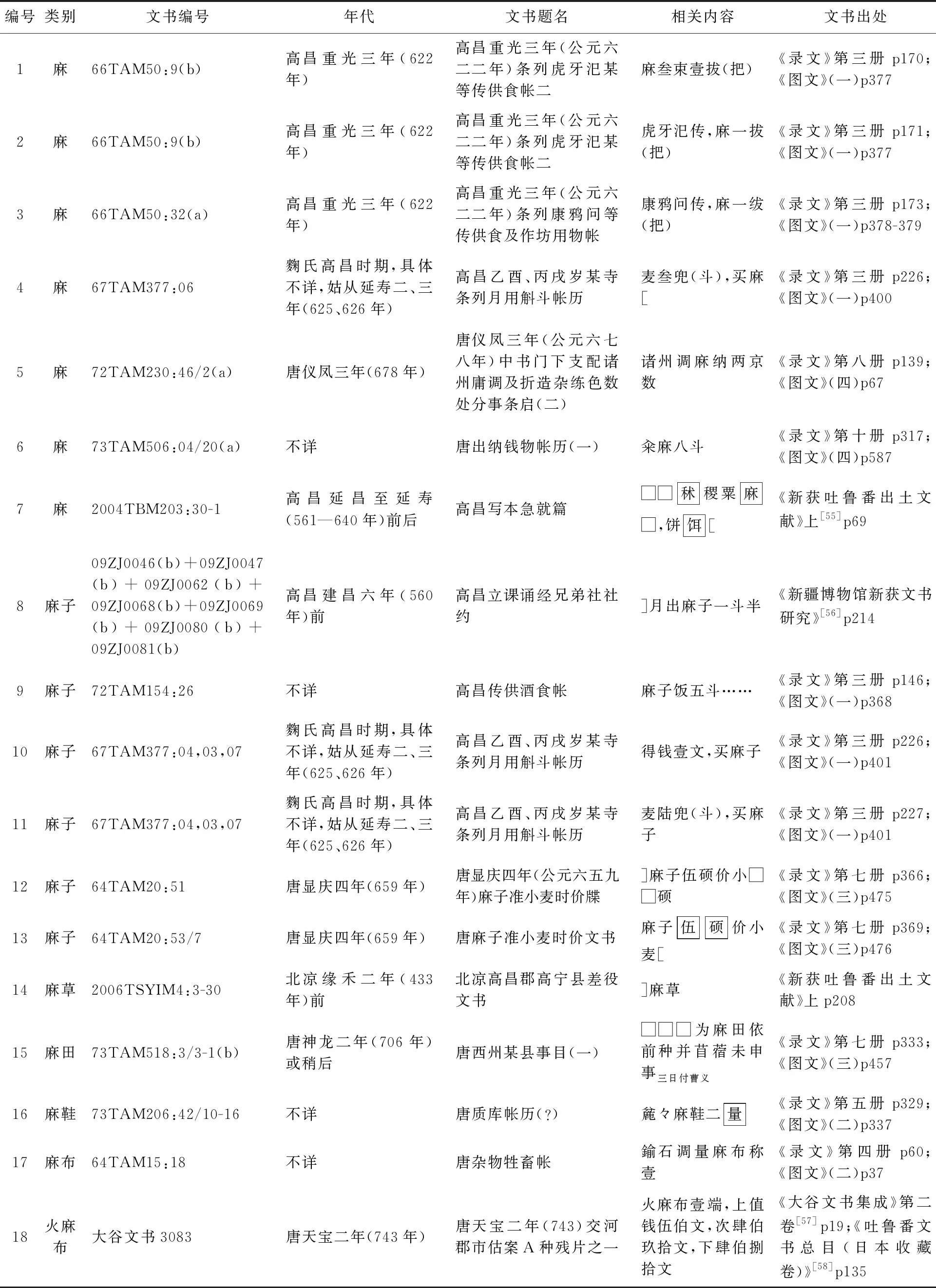

除实物证据外,阿斯塔那、哈拉合卓墓地出土文书的记载中亦有不少关于大麻的记录,与麻相关的词语有麻、麻子、胡麻、乌麻、油麻等。有学者对同时期敦煌文书中出现的相关词语进行考证,认为其中的“麻”与“麻子”一般当指大麻,而其余的则可能另有所指[51-52]。通过对吐鲁番地区相关文书进行统计,共发现18件与“麻”有关的文书(表1),有“麻”单字或相关词“麻子”“麻草”“麻田”“麻鞋”“麻布”“火麻布”等,根据不同类别大致可分为以下3类:

首先,植物纤维。唐代前期的赋役制度以“租庸调”为主,编户依照规定的方式输送庸调物,其中涉及诸州直接调麻(庸调)于京都,例如表1第5号文书。还存在“税草”制度——以实物“草”作为附加税收之一,计量单位按照由大到小,常用“束”“围”“分”(“把”)表示[53],例如表1第1~3号文书,“麻”单字与数词、征收量词连用。此外,有记载利用大麻纤维编织加工的“麻鞋”,例如表1第16号文书,以及大麻纺织物,例如表1第17~18号文书。同时结合上下文,可知16~18号文书亦反映出不同来源衣物的市场价格[54]。另外,表1第14号文书“麻草”应指植物大麻纤维,但由于上下文缺失严重,暂未能判断其具体使用性质,推测可能仍为赋税制度中上交或折纳的品种。

其次,粮食作物。“麻”或“麻子”进行“物物交换”或货币贸易,通常与数词及粮食计量单位“斛”“斗”“升”等连用,或出现明确价格数目,例如表1第4、6、8、10~13号文书;“麻”单字与粮食作物单字连用,例如表1第7号文书;“麻”单字直接与日常食料连用,例如表1第9号文书。以上都是被直接用作粮食,应视为“五谷”之一。

其三,农业生产活动。出现种植大麻的相关用词“麻田”,例如表1第15号文书。

表1 吐鲁番地区出土文书中“大麻”的相关记载

上述实物与文献证据表明吐鲁番地区晋唐时期以汉文化为主的人群主要利用大麻的谷物和纤维价值,与史前吐鲁番地区先民主要利用大麻的致幻作用存在根本的区别。

3 大麻的医药价值

20世纪的一次考古工作,让我们看到新疆先民使用大麻作为药用材料的端倪。该材料为本文作者之一王炳华研究员于上世纪田野考古发掘中获得。王先生曾在1983年发表的文章中做过如下描述“胡麻至今仍是新疆地区普遍栽培油料作物之一。在天山阿拉沟墓地内曾发现胡麻籽,籽粒卵园形而稍扁,暗褐色,表面光泽。出土后曾请新疆农科院进行鉴定……”[50]。由于缺乏拉丁学名,该标本的鉴定结果并不清楚。当代新疆一般亦称亚麻为胡麻,描述中的“籽粒卵园形而稍扁,暗褐色,表面光泽”同样符合亚麻种子的外观特征,因此该标本曾被一些学者认为是亚麻(Linumusitatissimum)[61-62]。另外,亦有研究者根据描述特征,将上述标本认定为芝麻(Sesamumindicum)[63]。

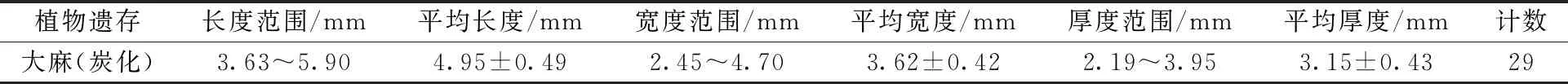

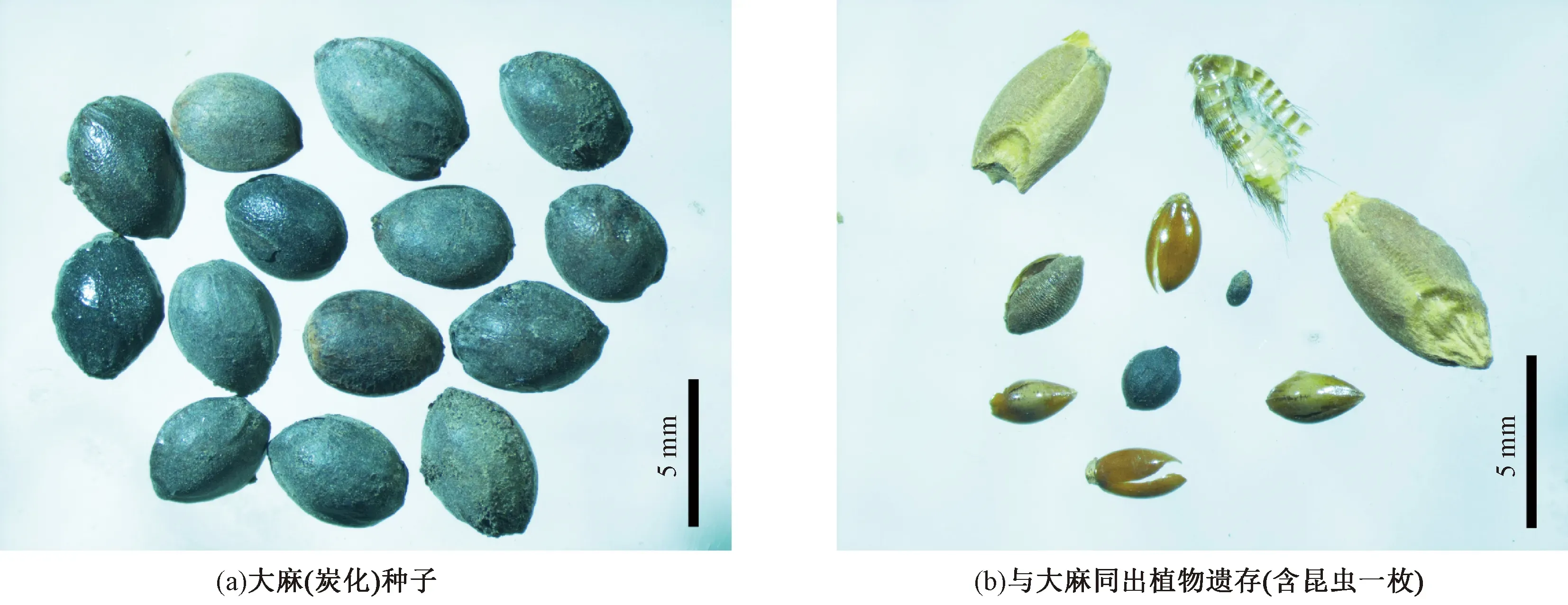

2018年6月,本文作者之一蒋洪恩访问新疆文物考古研究所,并对标本重新进行鉴定(图2(a))。经过观察,发现该标本呈卵圆形,稍扁,顶端有小尖头,基部圆钝,边缘各有一条明显的脊。部分果实表面呈褐色,有不规则网纹,部分已炭化为黑色,有光泽。果脐位于果实基部,圆形,通常内陷。上述特征与大麻瘦果(本文按约定俗成称之为“种子”)的形态特征完全吻合[64]。因种子籽粒较大,其平均长度约5.0 mm(表2),完全大于按照国际惯例规定的野生大麻的种子长度(<3.8 mm)[5]。因此,该大麻显然是人工栽培的产物。另外,该标本组成并非大麻一种,掺在大麻当中的还有炭化的粟(Setariaitalica)一粒,另有少量未炭化的黍(Panicummiliaceum)、青稞(Hordeumvulgarevar.coeleste)、皮大麦(Hordeumvulgare)、金色狗尾草(Setariapumila)、田旋花(Convolvulusarvensis)及稗子(Echinochloacrus-galli)等(图2(b))。

表2 大麻遗存测量数据

图2 出土植物遗存

天山阿拉沟墓地属于晚青铜至早铁器时代,与洋海墓地同属苏贝希文化,在内地尚属春秋战国-秦汉时期[65]。此地与洋海墓地相去不远,先民同样热衷于使用大麻作为麻醉品,尚不知大麻可以食用。此时可以用作谷物的、粒径较大的大麻品种亦未曾发现于吐鲁番盆地古代诸居址或墓葬。因此,根据大麻的粒径大小,我们初步判断该大麻并非晚青铜至早铁器时代的产物。将大麻送至美国BETA实验室进行年代学测定后发现,这些植物遗存属于唐代晚期,确非春秋战国时期(表3)。从大麻的粒径大小来看,这些标本与吐鲁番阿斯塔那墓地出土的大麻果实粒径与形态均相仿,可能系同时代产物。显然,本次标本并非源自阿拉沟墓地。由于标本从出土至今已40余年且标识不明,其考古背景已不清楚。鉴于上述原因,本文将不再追究样品的具体出土地点,而仅谈其可能的利用价值。

表3 出土大麻(炭化)测年结果

样品大麻种子表面颜色有褐色和黑色之分。呈褐色状态说明其本身炭化程度较低,而完全呈黑色状态则说明炭化程度较高,二者炭化程度并不一致。本次所涉及的标本除大麻及粟(仅一粒)外,青稞、黍以及稗子等均未炭化,而是呈干燥(desiccated)状态,可以明确此大麻遗存并非直接过火高温所致。因此,对于此现象存在的可能性有两种:先民以大麻种子作为油料作物,经过高温烤焙用以榨油;或大麻种子经炒后入药,如医方中常见对麻仁“熬”的炮制。熬,《说文》:“干煎也。”《方言·第七》:“熬,火干也。凡以火而干五谷之类。”与同时代的吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的大麻种子相似,本研究所涉及的大麻种子粒径较大,并不排除其作为谷物的可能性。而此次发现的外观(微)炭化的大麻,则暗示先民亦可能利用大麻的药用价值。

大麻的药用价值来源于其茎、叶、花序及苞片的腺毛(glandular-trichomes)中富含的树脂(resin),其入药部位可见于古代医用文献的记载。约成书于东汉的《神农本草经》中首次提到大麻花序和种子的药用价值:“麻蕡,味辛,平。主治七伤,利五脏,下血寒气,多食令人见鬼狂走。……麻子,味甘,平。主补中益气,久服肥健不老……”。“多食令人见鬼狂走”暗示其所具有的致幻作用。此外,《食疗本草》和宋代唐慎微的《证类本草》中亦有类似的记载,然而内地盛行的儒家文化对大麻的致幻或宗教价值可能较为排斥,并未加以宣传和利用[39]。

大麻种子在中医中被称为“火麻仁”或“大麻仁”,其经过炒后效果更好,是一味补益、健身、养颜等食药两用佳品[68-69]。唐代讲究“以食当药”,唐初孙思邈的《备急千金要方·食治卷》问世后,相继出现一些专门研究食疗的学者和著作,例如孟诜的《食疗本草》及昝殷的《食医心鉴》等。其中孙思邈所著《千金翼方》记载麻子的主治功效,较之《本经》增加了“中风汗出,逐水,利小便,破积血,复血脉,乳妇产后余疾,长发,可为沐药”[70]。《食疗本草》记载麻子“治大小便不通,发落,破血,不饥,能寒。取汁煮粥,去五脏风,润肺,治关节不通,发落,通血脉,治气。”唐代中后期医书中《食疗本草》《食医心鉴》《外台秘要》等恰与本文所发现的唐代大麻种子年代相近,通过检索发现大量有关“麻子”“大麻人”“大麻子人”“冬麻子”“秋麻子”等名称的文献记载。其中包含较多涉及大麻仁的经典药膳粥食方剂,可见大麻仁的食疗作用受到当时社会的广泛重视,其制剂方法对后世食疗学的发展亦产生深远影响。

《吐鲁番史》中提到吐鲁番唐西州时期重视医学,“各州郡都设有医博士一人,令授生徒,州府出书吏抄写《本草》《集验方》与经、史同储于府库,以备查询。开元十一年,又颁《广济方》,令各州传抄。军、守捉中皆设医人,以救疗战伤、罹病将士、兵卒”[71]。这说明医学得到官方政策的支持和鼓励。吐鲁番阿斯塔那古墓群编号为60TAM338、69TAM117等墓葬皆出土有传统中医学药方[72];早年间各国探险队所出文书中亦有大量唐人抄写的医药文献,有《本草经集注》《耆婆五藏论》及《诸医方髓》等。另外,通过对新疆及敦煌地区出土涉医文书的整理,共发现25件有关大麻医食疗效的文书,包括“麻子”“麻子人”“大麻子”“大麻人”“火麻子”等5种名称,其中多数都可以很好地和传世医书中对大麻主治功效的记载相互印证。上述现象进一步说明随着文化的传播与交流,大麻的药用价值已经在丝路沿线广为流传。丝绸之路作为古代物质文化交流的重要纽带,在先民的生产生活中扮演着不可替代的角色。

4 结论

自然环境与文化的差异,使得不同地区与民族具有不同的植物资源利用方式。史前时期大麻的利用传统最先受到中亚古代文明影响:阿尔泰山地区古冢发现焚烧后炭化的大麻种子;吐鲁番地区墓葬中存在直接随葬大麻的行为;帕米尔高原先民最终可能通过熏烟吸食的方式摄取大麻。此时新疆地区人群主要利用大麻的致幻作用,不以其为谷物和纤维来源。历史时期西汉丝绸之路的开发极大地促进了中原与西域的文化交流与传播,亦部分改变了先民对植物的利用方式。大粒径栽培大麻的传入取代了当地的野生小粒径大麻类型,从而使大麻的宗教仪式作用降低,纤维和谷物价值的利用得到加强并成为主流。

本文通过对大麻遗存进行植物学分类鉴定及年代测定的科学分析,为唐代晚期新疆大麻药用价值的利用提供了可能性。另外,文献证据亦表明唐代后期大麻在中国西北地区已经成为中草药来源之一。本次研究为探讨唐代新疆地区大麻药用价值的利用情况,深入认识汉方医学的传播提供了新的科学依据。