互动与博弈:宋朝地方官府与西南少数民族的盟誓

2022-07-05杨永福

杨永福

(遵义师范学院,贵州 遵义 563006)

中国古代的盟誓制度至少在商周时期就已盛行,春秋、战国之际达到顶峰,秦汉以降,该制度仍然是中原王朝协调与周边民族关系的重要手段。①至五代两宋时期,盟誓被当时的中原政权频繁地使用。翻检《宋史·蛮夷传》《续资治通鉴长编》《涑水记闻》等史籍,常常会看到宋朝西南部边疆的地方官府与当地周边少数民族进行“盟”“誓”“盟约”“盟誓”等的记载。同时代的不同史籍均有较多记载,说明此种情形在两宋当较为普遍,亦为宋朝中央政府所认可,应是地方官府处理与周边少数民族关系的一种重要手段。那么,这时期为何在西南地区频繁出现“盟誓”?它具有什么特点?对当时宋朝治理西南少数民族产生了哪些作用?对于这些问题,学界部分论著成果有所涉及,②然尚未有专文进行深入的考察。本文在前贤研究的基础上,试作进一步的论述。

一、史籍记载宋朝地方官府与西南少数民族盟誓的基本情形

后周大将赵匡胤于公元960年发动陈桥驿兵变、建立北宋后,着手消除五代以来群雄并举割据一方的局面。乾德三年(965年)派遣将领王全斌进攻巴蜀之地,灭后蜀,与继承南诏而来的大理政权始有接触。面对大理国数次遣使经清溪关道至黎州递交文书、希望与宋交好的企图,王全斌主张乘势进取云南,并以相关地图进献,然“(赵匡胤)鉴唐天宝之祸起于南诏,以玉斧画大渡河以西曰:‘此外非吾有也’”。③这确定了与大理国划大渡河为界限分治的决策。此后宋朝诸帝均以此为圭臬,未尝有逾限之举。这也就意味着宋朝在西南方向大规模的开疆拓土与积极经营到此止步。因此,宋朝立国后对西南边缘非汉民族地区的治理主要是通过实施羁縻制度来实现的。设置的羁縻州大多位于宋朝直接管辖的行政建制区的边缘,属于与大理、交趾等政权的缓冲地带。在这片广阔的弧形地带,分布着众多的蛮夷部族。时人在记述这些非汉民族时,往往以其居住地即羁縻政区为名号,《宋史·蛮夷传》即将分布于成都府路、潼川府路、利州路、夔州路、荆湖北路、荆湖南路、广南西路等行政区边缘地带的非汉民族命名为西南诸夷、黎州诸蛮、叙州三路蛮、威茂渝州蛮、黔涪施高徼外诸蛮、泸州蛮、西南溪峒诸蛮、溪峒蛮瑶、抚水州蛮、南丹州蛮等等。

宋朝西南地方官府与当地蛮族频繁进行盟誓的,主要就是在上述区域。根据笔者对所见史料中盟誓事件的记载,兹列举较为典型的案例如下:

(一)梓州路泸州地区。泸州地区蛮夷部落甚多,“羁縻十州五囤蛮也,杂种夷僚散居溪谷中”,④其“地无桑麻,每岁畬田,刀耕火种。其夷僚则与汉不同,性多犷戾,而又好淫祠。巢居岩谷,因险凭高。著班布,击铜鼓,弄鞘刀,男则露髻跣足,女则椎髻横裙”。⑤“又有夷在泸州部,亦西南边地,所部十州:曰巩,曰定,曰高,曰奉,曰淯,曰宋,曰纳,曰投附,曰长宁,皆夷人居之,依山险,善寇掠。淯井监者,在夷地中,朝廷置吏领之,以拊御夷众,或不得人,往往生事。”⑥该地区蛮夷经常与宋朝地方官府发生冲突,因而双方冲突之后的盟誓亦较为频繁。

大中祥符元年(1008年),宋朝遣阁门祗候侍其旭招抚江安县夷人。“旭至,蛮人首罪,杀牲为誓。”不久,夷人复叛。二年秋七月,再度盟誓,“侍其旭至泸州,夷人即来首罪,杀牲为誓”。⑦大中祥符六年(1013年),晏州多刚县夷人斗望、行牌率众劫淯井监,大掠资畜,知泸州江安县、奉职文信领兵趋之,遇害。民皆惊扰,走保戎州。转运使寇瑊即令诸州巡检会江安县,集公私船百余艘,载粮甲,张旗帜,击铜锣,鼓吹,自蜀江下抵清浮坝,树营栅,招安近界夷族,谕以大兵将至,勿与望等同恶,“未几,纳溪、蓝顺州刺史史个私,生南八姓诸团,乌蛮丑广王子,界南广溪移、悦等十一州刺史李绍安,山后高、巩六州及江安界婆村首领,并来乞盟,立竹为誓门,刺猫、狗、鸡血和酒饮之,誓同力讨贼。(寇)瑊乃……给赐衣币酒食”。⑧大中祥符七年正月,斗望率蛮众分三路来攻,“又为官军大败,射杀数百人,溺江水死者莫计,夷人震詟,诣军首服,纳牛羊、铜鼓、器械,(寇)瑊等依诏抚谕。二月,还军淯井,夷首斗望及诸村首领悉赴监自陈,愿贷死,永不寇盗边境。因杀三牲盟誓,辞甚恳苦。即犒以牢酒,感悦而去”。⑨

熙宁七年(1074年),“六姓夷自淯井谋入寇,命熊本经制之……于是山前后、长宁等十郡八姓及武都夷皆内附。提点刑狱范百禄作文以誓之,‘歃盟神天,视此狗鼠。敢忘诛绝,以干罪罟。乃称上恩,俾复故处’。立石于武宁砦”。⑩元丰三年(1080年),知泸州乔叙数遣人邀乞弟打誓,“卒以金缯诱乞弟誓于江安。乞弟率众坐大岭上,遣兄阿字及蛮奴沙自、阿义与叙打誓”。“罗氏鬼主沙取遣人言乞弟欲求誓,存宝许之……癸亥,乞弟遣奴沙自、阿义请降。乙丑,又遣阿义来献刀一口、二领、马五匹并降书,存宝遂使招安降与二奴歃血誓于帐前……己巳,存宝又遣招安降与阿义等杀牛再誓于帐前。”泸州诸蛮因生存空间受到挤压、资源有限,常与官府发生冲突,事后双方又多次通过盟誓而缓和关系。

(二)成都府路茂州地区。茂州,治今四川茂县。境内蛮族被称为“茂州蛮”,“茂州诸部落,(唐)盖、涂、静、当、直、时、飞、宕、恭等九州蛮也。蛮自推一人为州将,治其众,而常诣茂州受约束”。此所谓“茂州蛮”实际上是羌族的一支,《太平寰宇记》描述当地的风俗为:“此一州本羌戎之人,好弓马,以勇悍相高,诗礼之训阙如也。贫下者冬则避寒入蜀,佣赁自食,故蜀人谓之作氐”。“茂州蛮”与地方官府之间也经常发生冲突及盟誓关系。“蛮人屡以昏夜入茂州,剽掠民家六畜及人,茂州辄取货于民家,遣州将往赎之,与之讲和而誓,习以为常。”

大中祥符四年(1011年),“知茂州郭用之言,夷族首领、耆老董瓢等,顷多侵扰,今相率于州北三溪刑牛、犬,誓不为寇”。《宋史·蛮夷四》记载云:“四年,茂州夷族首领、耆老,刑牛、犬于三溪,誓不侵扰州界。”《宋会要辑稿》将此次盟誓的时间记载为四月,但所记内容是一致的:“(大中祥符)四年四月,茂州郭用之上言,蕃族首领、耆老董瓢等,顷年侵扰,今相率于州北刑牛、犬为誓,不复犯州界”。熙宁八年(1075年),“茂州蛮”率众奄至,朝廷命王中正率陕西兵驰援,其部从箕宗关入,经恭州、荡州境地,乘蛮人没有防备时进攻,“斩首数百级,掳掠畜产,焚其庐舍皆尽。既而复与之和誓。至七月,又袭击之,又随而与之和誓,乃退”。

(三)成都府路黎州地区。成都府路中以黎州蛮民最多,其地处宋朝与大理国之间缓冲地带,唐代即是乌蛮诸部生息繁衍之地,进入宋朝以后,亦较多出现在史籍记载之中。“黎州诸蛮,凡十二种:曰山后两林蛮,在州南七日程;曰邛部川蛮,在州东南十二程;曰风琶蛮,在州西南一千一百里;曰保塞蛮,在州西南三百里;曰三王蛮,亦曰部落蛮,在州西百里;曰西箐蛮,有弥羌部落,在州西三百里;曰净浪蛮,在州南一百五十里;曰白蛮,在州东南一百里;曰乌蒙蛮,在州东南千里;曰阿宗蛮,在州西南二日程。凡风琶、两林、邛部皆谓之东蛮,其余小蛮各分隶焉。邛部于诸蛮中最骄悍狡谲,招集蕃汉亡命,侵攘他种,闭其道以专利。”宋朝攻灭后蜀、据有其地后,其疆域拓展到大渡河畔,与黎州诸蛮便发生了关系。从史书记载来看,黎州诸蛮中,大多数部落与宋朝关系较好,如邛部川蛮“其族素效顺,捍御边陲”,嘉定九年,“(邛部川)逼于云南(即大理国),遂伏属之。……既折归云南,失西南一藩篱矣”。

当然,因经济交往等因素,也会爆发冲突。乾道九年,吐蕃青羌以知黎州宇文绍直不雠其马价,愤怨为乱。青羌首领奴儿结等市马黎州,大肆掳掠。淳熙二年(1175年),“奴儿结还所掳生口三十九人。黎州与之盟,复听其互市,给赏归之”。

《宋会要辑稿》对此次盟誓事件有较为详细的描述:“淳熙二年(1175年)八月二十日,诏前知黎州宇文绍直特送千里外州军编管,秦嵩令四川制置司疾速取勘。以范成大言:‘黎州申,五月六日,安静寨押到蕃部首领奴儿结等九名,还纳所虏汉口周往保等三十九名,乞再行打誓,依旧入省地互市。本州已将人口津送归业。其奴儿结亦支犒设,发归部,讫照得本朝故事。’蕃部作过,若欲复通,须还掳去人口,如何但得三十九名,便与打誓通和也。”

此次盟誓并未完全解决青羌部落的诉求,其后仍不时侵扰。青羌部落奴儿结为边害者十余年,其后制置使留正以计擒杀之。淳熙十三年,奴儿结之弟三开又入寇,因边备完固,三开不能攻,走归。制置使赵汝愚以重金离间群蛮,三开不能孤立,遂以忧死。淳熙十五年(1188年),“是月(夏四月)十八日甲申,其(三开)弟失落磐遣人至安静旧寨,乞诣郡以白制置司。五月十二日丁未,失落磐牵其徒执旗赴郡投降,乞通交市。郡许之。诘朝,令兵官赵鼎等引至威武神祠,杀牛饮血立誓,犒以钱帛而去”。其后,来自青羌部蛮的侵扰于记载中渐少。

(四)夔州路。夔州路境内蛮民聚居区在黔州、涪州西南徼外地区,称为“西南夷部”。因蛮夷部落众多,故这一地带羁縻州密布,尤以黔州之下所领羁縻州最多,据《宋史·地理志》记载,达49个。《太平寰宇记》载其风俗云:“杂居溪峒,多是蛮僚,其性犷悍,其风淫祀,礼法之道,故不知之。”《宋史·蛮夷传》则云:“黔州、涪州徼外有西南夷部,汉牂牁郡,唐南宁州,牂牁、昆明、东谢、南谢、西赵、充州诸蛮也。其地东北直黔、涪,西北接嘉、叙,东连荆楚,南出宜、桂。俗椎髻、左衽,或编发;随畜牧迁徙亡常,喜险阻,善战斗。部族共一姓,虽各有君长,而风俗略同。”此地诸蛮与宋朝地方官府也有较多往来,其间不乏冲突与盟誓之互动。

咸平五年(1002年),“夔州路转运使丁谓言:‘溪蛮入粟实缘边砦栅,顿息施、万诸州馈饷之弊。臣观自昔和戎安边,未有境外转粮给我戍兵者。’先是,蛮人数扰,上召问巡检使侯廷赏,廷赏曰:‘蛮无他求,唯欲盐尔。’上曰:‘此常人所欲,何不与之?’乃诏谕丁谓,谓即传告陬落,群蛮感悦,因相与盟约,不为寇钞,负约者,众杀之。且曰:‘天子济我以食盐,我愿输与兵食。’自是边榖有三年之积”。咸平六年(1003年),丁谓等言,高州义军务头角田承进等擒生蛮六百六十余人,夺所略汉口四百余人。先是此前“益州军乱,议者恐缘江下峡,乃集施、黔、高、溪蛮豪子弟捍御,群蛮因熟汉路,寇略而归。(丁)谓等至,即召与盟,令还汉口,既而有生蛮违约,谓遣承进率众及发州兵擒获之,焚其室庐,皆震慴伏罪。……自是寇钞始息,边溪峒田民得耕种。”

(五)荆湖北路辰州、沅州地区。宋朝在两湖地区设置有荆湖北、南路,分布着诸多非汉民族部落群体,时人称之为“西南溪峒诸蛮”,此类蛮族大抵以盘瓠为族类始祖,及前代五溪武陵蛮之后裔,“大抵依阻山谷,并林木为居,椎髻跣足,走险如履平地。言语侏离,衣服斒斓。……唐末,诸酋分据其地,自为刺史。宋兴,始通中国,奉正朔,修职贡,间有桀黠贪利,或疆吏失于抚御,往往聚而为寇,抄掠边户”。诸蛮部落在与官府发生冲突之后,亦常以盟誓来缓和双方关系。

天禧二年(1018年),“知辰州钱绛等入下溪州,破砦栅,斩蛮六十余人,降老幼千余。刺史彭儒猛亡入山林,执其子仕汉等赴阙。诏高州蛮,捕儒猛来献者厚加赏典。其年,儒猛因顺州蛮田彦晏上状本路,自诉求归,转运使以闻,上哀怜之,特许释罪。儒猛乃奉上所略民口、器甲,诏辰州通判刘中象召至明滩,与歃血要盟,遣之”。然双方关系并未缓和,“自是,蛮獠数入寇钞,边吏不能制”。在宋朝大兵压境之下,嘉祐二年(1057年),“(彭)仕羲乃归所掠兵丁五十一人、械甲千八九百事,率蛮众七百饮血就降,辰州亦还其孥及铜柱”。但事态并未得到最终解决,“(彭)仕羲岁奉职贡,然黠惊,数盗边”。熙宁三年(1070年),其子彭师綵、彭师宴内讧,师宴杀师綵,纳誓表于朝廷,并上彭仕羲平生鞍马、服饰,归居朝廷指定之喏溪地,与官府的关系才缓和下来。乾道六年(1170年),“卢阳西据獠杨添朝寇边……初,司请调常德府城兵三百人,益官兵三千人,合击讨之。宰臣虞允文奏曰:‘蛮夷为变,皆守臣贪功所致。今傜人仇视守臣,若更去叔杰,量遣官军,示以兵威,徐与盟誓,自可平定。’帝允其奏,俾叶行代叔杰,开示恩信,谕以祸福,遂招降之,边境悉平”。

(六)广南西路宜州地区。宋代的广南西路,是南方地区蛮族较为集中的区域之一,时人即指出:“广西所部二十五郡,三方邻溪峒,与蛮、瑶、黎、蜒杂处,跳梁负固,无时无之,西南最为重地”,“总广西二十五州,而边州十七。瑶峒者,武陵蛮之别也。自静江稍西南,曰融州。……自融稍西南,曰宜州。宜处群蛮之腹,有南丹州、安化三州一镇、荔波、羸何、五峒、茅滩、抚水诸蛮……自宜稍西南,曰邕州。邕境极广,管溪峒羁縻州、县、峒数十”。这些蛮族因为经济原因,经常与宋朝官府发生冲突。大中祥符九年(1018年),“抚水州蛮在宜州南。数寇宜、融州界……命东染院使、平州刺史曹克明为宜融等州都巡检安抚使……第令克明、俞献可设方略摄其酋首,索所钞生口,因为抚之……克明等知其穷蹙,乃晓谕恩信,许以改过……谕以悉还所掠汉口、资畜,即许要盟。承贵等感悦奉诏,乃歃猫血立誓,自言奴山摧倒,龙江西流,不敢复叛”。

二、宋朝地方官府与西南少数民族盟誓的特点

上述列举的事例肯定只是宋朝地方官府与西南少数民族盟誓事件的一部分,但也能反映出此类情形在当时确实是很普遍的,且呈现出一些较为突出的特点:

一是先后与宋朝西南地方官府有过盟誓的少数民族族群、部落众多,且地区分布亦较广,从成都府路的茂州、黎州,梓州路(南宋为潼川府路)的泸州,到川东的夔州路,荆湖北路的辰州、沅州,再到广南西路的宜州等地都有分布,涉及到当时宋朝的整个西南边缘地带。

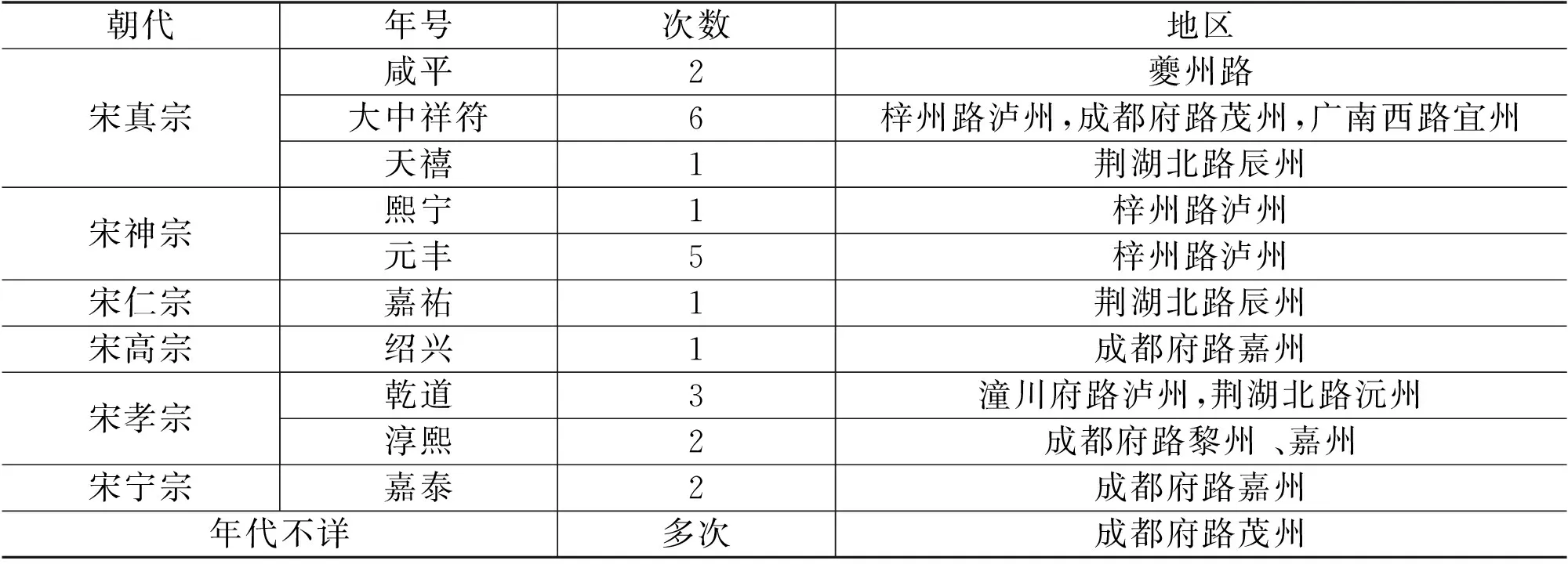

宋朝西南少数民族盟誓事件在不同朝代和地区的分布情况简表

笔者依据所见文献中部分盟誓事件发生的年代、地区等信息制作成上表,从中可以清晰地看出,宋朝西南地方官府与周边少数民族的盟誓事件主要集中在宋真宗、宋神宗、宋孝宗等几个时期,分别有9次、6次、5次之多;从地域来看,发生在梓州路(潼川府路)泸州地区的盟誓事件较多,成都府路茂州地区发生的盟誓应也不少,史载“蛮人屡以昏夜入茂州,剽掠民家六畜及人,茂州……与之讲和而誓,习以为常”。

二是从盟誓的发生来看,每次都与官府和周边的土著族群、部落冲突联系在一起,且宋朝官府在盟誓过程中基本上处于主动地位。发生冲突的原因大致有宋朝军队路过该地、土著族群因经济原因等进攻汉地、地方官府主动“开边”等几种情形;而每次盟誓都与一次或是多次民族冲突相联结,或者与某一族群先后多次盟誓。大多数情况下,与宋朝官府发生冲突后,少数民族部落首领会主动要求来进行盟誓,也有在冲突之后官府要求少数民族首领来盟誓的,如元丰三年(1080年),泸州地方官府就数次遣人邀约蛮部首领乞弟进行盟誓。不论是何种情形,盟誓都成为军事冲突之后宋朝西南地方官府与周边少数民族修复关系的独特方式。

三是宋朝与南北方少数民族的盟誓具有较大的差异性。宋代,政府与周边少数民族或少数民族政权进行盟誓的现象十分普遍,不仅与西南的少数民族经常举行盟誓,与北方较为强大的政权辽、西夏、金也进行过多次盟誓。但宋朝与西南少数民族的盟誓,和宋朝与北方辽、西夏、金之间的盟誓,两者有着明显的区别。宋与辽、西夏、金的盟誓大多是在宋朝在军事冲突中处于不利地位的情况下,由宋朝主动请求盟誓;而在与西南少数民族的盟誓中,大多数是宋朝在民族冲突中居于有利地位,少数民族主动要求与宋朝盟誓。当然也有宋朝主动招徕少数民族首领进行盟誓的。此外,宋朝与北方民族政权的盟誓,往往都经过双方谈判交涉,形成文字性的盟约,并签字画押,因而对盟誓双方均有较强的约束力。而宋朝官员与西南少数民族族群的盟誓,没有形成文字、当然也就不会有双方的签字,绝大多数是口头之约。这是因为这些地区的少数民族社会文化发展缓慢,没有文字,“诸蛮族类不一,大抵依阻山谷,并林木为居,椎髻跣足,走险如履平地。言语侏离,衣服斒斓。畏鬼神,喜淫祀。刻木为契,不能相君长,以财力雄强”。由于是口头之盟,也就导致约束力不强,而出现与同一族群部落反复盟誓的情形,如元丰三年(1080年),“罗氏鬼主沙取遣人言乞弟欲求誓,存宝许之……癸亥,乞弟遣奴沙自、阿义请降。乙丑,又遣阿义来献刀一口、二领、马五匹并降书,存宝遂使招安降与二奴歃血誓于帐前……己巳,存宝又遣招安降与阿义等杀牛再誓于帐前”。

值得注意的是,部分盟誓事件的结果是以勒石为碑而呈现的,某种程度上说,勒石为碑也可以视为书面誓约的一种。如熙宁七年(1074年),官府与山前后、长宁等十郡八姓及武都夷等部落进行盟誓时,提点刑狱范百禄作文以誓之,其文云:“歃盟神天,视此狗鼠。敢忘诛绝,以干罪罟。乃称上恩,俾复故处。……大邦有令,其戒警汝,天既汝贷,汝勿予侮。惟十九姓,往安汝堵。吏治汝责,汝力汝布。吏时汝耕,汝稻汝黍。惩创于今,无忲往古。……汝或不听,汝击汝捕。尚有虓将,突骑强旅。傅此黔军,毒矢劲弩。天不汝容,暴汝居所。不汝遗育,悔于何取!”立石于武宁砦。从这里亦可以看出,尽管与西南少数民族部落盟誓的原因不一,宋朝地方官府总是将自己置于维护道德大义的一方,以居高临下的姿态、教训的口吻对待盟誓的蛮民部落。这与宋朝在同北方的辽、金盟誓中处于被动态势的情形有很大的不同。

四是宋朝西南地方官府与周边少数民族的盟誓一般都有其明确的程序具有很强的仪式感和突出的地域民族色彩。司马光在《涑水记闻》中对双方盟誓的程序,曾有过明确的记载:“与蛮为誓者,蛮先输货,谓之‘抵兵’,又输求和物,官司乃籍所掠人畜财物使归之,不在者增其价,然后输誓。牛、羊、豕、棘、耒、耜各一,乃缚剑门于誓场,酋豪皆集,人人引于剑门下过,刺牛、羊、豕血歃之;掘地为坎(坑),反缚羌婢坎中,加耒、耜及棘于上,人投一石击婢,以土埋之,巫师诅云:‘有违誓者,当如此婢’。”《续资治通鉴长编》亦有类似的记载:“蕃部私誓,当先输抵兵求和物,官司籍所掠人畜财物使归之,不在者增其贾,然后输誓。牛、羊、豕、棘、耒、耜各一,乃缚剑于誓场,酋豪皆集,人人引于剑门下过,刺牛、羊、豕血饮之,掘地为坎,反缚羌婢坎中,加耒、耜及棘于上,投一石击婢,以土埋之。巫师诅云:‘有违誓者,当如此婢’。”上述两则史料中描写的盟誓过程大体相同,盟誓场景中出现的物件亦基本相似,宰杀的动物有牛、羊、豕等,然后盟誓的双方须将上述动物的血和酒饮之。值得注意的是,盟誓双方对以何种动物作为牺牲并没有特别要求,在大多数盟誓过程中,使用的牺牲一般为牛、羊、豕、狗、鸡中的一种或几种,如大中祥符六年(1013年),泸州地方官府与周边诸蛮首领盟誓时,乃是刺猫、狗、鸡血和酒饮之;也有单独使用猫血和酒的,如大中祥符九年(1018年),广南西路宜、融等州都巡检安抚使曹克明与宜州抚水蛮首领蒙承贵盟誓时“歃猫血立誓”,单独以猫血作为立誓的媒介,这在笔者目见的史料中是很少见的。这说明,冲突的双方即地方官府与诸蛮族首领对使用何种牺牲作为立誓的媒介并不看重,他们关注的焦点是能走到一起歃血立誓,突出盟誓的过程及仪式感。这显然是对当地少数民族地位和传统习俗的一种尊重。同时,民族社会中的“巫师”一类人物的参与,并最后“诅云‘有违誓者,当如此婢’”,更加强化了盟誓仪式的神秘感或神圣感、权威性,无疑具有明显的地域民族色彩。这是在宋朝与北方民族政权之间的盟誓过程中所没有出现的。

三、宋朝地方官府与西南少数民族频繁盟誓的原因

两宋时期,地方官府在西南地区频繁与周边的蛮族部落进行盟誓,显然是经中央政府认可的治理这一地区非汉民族的重要手段。进一步说,它服从于宋朝的治国理念和整体治边战略。

总体而言,宋朝在治理边疆民族方面继承了汉唐以来的羁縻制度。“羁縻”的本意,是指朝廷如掌握马之“羁”(笼头),牛之“縻”(鼻绳),便能有效控制周边蛮夷同时又比较宽松随意,“制四夷如牛马之受羁縻也”。宋朝在成都府路、梓州路(潼川府路)、夔州路、荆湖北路、广南西路沿边一线的诸蛮聚居区设置了为数众多的羁縻政区,大者为州、县,小者为峒。据记载,成都府路下辖的羁縻州,黎州地区有54个,雅州地区44个,茂州地区10个,威州地区2个;梓州路(南宋为潼川府路)所见的羁縻州在叙州之下有30个,泸州18个;夔州路的羁縻州约50个,主要分布在黔州;广南西路的羁縻州在邕州之下有44个,融州1个,庆远府10个,同时在邕州左右江地区尚有大量的“峒”,据统计仅被招纳的就有450余峒。此外,荆湖北路也分布有较多羁縻州县。宋朝授予上述地区少数民族部族首领以官职如某某州刺史等,负责管理该地区本部族的内部事务。他们虽有官职,却并不完全隶属于宋朝官僚体系之内,但父子、兄弟承袭须取得官府的认可,如荆湖北路辰州境内北江(今沅江以北以西地区)设置有20个羁縻州,“皆置刺史,而以下溪州刺史兼都誓主,十九州皆隶焉,谓之誓下。州将承袭,都誓主率群酋合议,子孙若弟、侄、亲党之当立者,具州名移辰州为保证,申钤辖司以闻,乃赐敕告、印符,受命者隔江北望拜谢。州有押案副使及校吏,听自补置”。经济上,羁縻政区的蛮民不承担朝廷的徭役租赋,“民不服役,田不输赋”,即便该部族首领主动请求愿意内附、比照内郡承担封建租赋,宋廷一般也不答应,如“太平兴国八年(983年),锦、溪、叙、富四州蛮相率诣辰州,言愿比内郡输租税。诏长吏察其谣俗情伪,并按视山川地形图画来上,卒不许”。“咸平元年(998年),富州刺史向通汉又言请定租赋,真宗以荒服不征,弗不许”。这些蛮族部落有进献方物的义务,朝廷负有保护的义务,蛮族部落之间发生冲突,官府则负责进行调解。“开宝四年,黎州定远兵士构叛,聚居鹿角溪,(邛部川蛮都鬼主)阿伏令弟游击将军卑吠等率众平之。诏赐阿伏银带、锦袍,并赐其众银帛各百,以为归德将军。六年,阿伏与山后两林蛮主勿儿言语相失,勿儿率兵侵邛部川,颇俘杀部落。黎州以闻,并赐诏慰谕,令各守封疆,勿相侵犯。”对这些羁縻制度下的非汉民族,宋朝官府“来则不拒,去则不追;……时有侵轶,命将致讨,服则舍之,不黩以武”。进一步说,只要诸多蛮族不要弄出太大的动作,事态处于地方官府可控范围内,亦即在宽松随意的羁縻制度框架之下,宋廷自然不会随便大动干戈,而盟誓也便成为地方官府管控事态、双方互动的重要手段。

盟誓作为宋朝西南地方官府处理与周边少数民族冲突关系的重要手段,与宋朝的治国理念是契合的。宋朝开国后,尤其是太宗朝二次北伐失败后即逐渐确立起守内虚外、强干弱枝的治国理念。宋太宗在端拱二年曾说:“欲理外,先理内;内既理则外自安”;淳化二年太宗又云:“国家若无外忧,必有内患。外忧不过边事,皆可预防。唯奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”宋初诸帝的这一统治思想,对两宋后来的统治者产生了深远的影响并逐渐形成了“守内虚外”的政治传统。有的学者则认为,从宋朝治国实践看,倾向于运用怀柔方式处理内外矛盾,虽“彰显出其相对保守的政治色彩,但实质则体现出其追求统治稳定为要义的治国理念”。宋室南渡后偏安江南,由于在与北方辽、西夏、金诸政权的战争中多次遭到失败,“南宋统治集团对少数民族的偏见进一步加深,其先辈开疆拓土本来就不多的勇气,到高宗时已基本上消失殆尽”。这些都使得两宋在国家层面的边疆治理方略始终坚持了内敛、保守、消极的做法,“摆脱了以往积极进取、强国暴政及盛世开疆的思路,转而推崇内向性的国家建设路线”。在这样的大背景下,宋朝地方官员与西南少数民族频繁盟誓便成为符合最高统治集团治国理路的顺理成章的行为。

盟誓作为宋朝西南地方官府处理与周边少数民族冲突关系的重要手段,还与宋朝北部边防先后面临几个强大民族政权的严重威胁,战略重心一直在北部边疆的整体形势密切相关,故对西南地区的治理以稳定、安静、不出事为基本原则。

宋朝立国后,其外部大环境是比较凶险的。其西南也就是成都府路辖区以南便与南诏发展而来的大理国接壤,青藏高原上原来强大的吐蕃政权瓦解后,后续的唃厮啰等吐蕃诸部仍有较强的实力;西北方向则是很快兴起的西夏政权,而且长时间内对宋朝的西北边防形成了很大的威胁;北部边疆是契丹政权,双方因为幽云地区的归属问题一度战争不断,“澶渊之盟”后才进入到长期的和平状态,而后又是金国与南宋的长期对峙。宋朝对外战争绝大多数是在北部边疆与辽、西夏、金几个政权之间发生的,不仅规模大,且次数频繁;从对宋朝的威胁严重程度来看,也主要是来自北部边疆的辽、金、西夏诸政权。因此,宋朝的战略重心自然是在北部边疆,“北有大敌,不遐远略”。故而在西南地区,宋朝的治理思路就是以稳定为第一要务,一方面是与大理政权保持若即若离的关系,“按大理国,本唐南诏,大中、咸通间,入成都、犯邕管,召兵东方,天下骚动。艺祖皇帝鉴唐之祸,乃弃越嶲诸郡,以大渡河为界,(使大理国)欲寇不能,欲臣不得,最得御戎之上策”。另方面,由于“宋朝国力弱小,不能对西南地区进行大规模的经营,同时由于北方有强大的契丹国的存在,随时对宋朝有军事威胁,故宋朝不愿在其南部再生事端,以免南北受敌”。这一点在北边形势紧张时期尤其显得突出。以宋与大理国的关系变化为例。北宋灭亡后蜀后,大理国即多次表示希望与宋通好,建立政治上的明确关系,但宋廷始终不予答复。熙宁以后,为解决战马不足的问题,北宋在黎州、雅州等地设置马匹博易场,向大理国等西南诸蛮买马。政和七年(1117年),在大理国的一再请求下,北宋封大理国王段和誉为云南节度使、大理国王,赠金紫光禄大夫等衔,从而建立起宗藩从属关系。不久,北宋约金攻辽,北方战事偏紧,北宋便有意冷淡与大理国的关系,“自是大理复不通于中国,间一至黎州互市”,此为宣和二年(1120年)前后。宋室南渡后,与大理的关系继续保持若即若离之态,绍兴三年(1133年),广西官府奏大理国求入贡,高宗下旨止令卖马,不许其进贡,命令退回大理国所贡象征藩属关系的白象。其后,南宋在今广西横山寨设博易场,维持与大理国等西南诸蛮的马匹交易,但暗地里始终对大理国猜忌提防。

当然,指出宋朝在边疆治理方略始终坚持内敛、保守、消极的做法,是指其整体、主线而言。事实上,在一些时期,部分朝臣和边吏是主张在西南部边疆开疆拓土、积极经营的。然而这些官员在“开边”问题上有所激进时,往往会受到最高统治者的训斥乃至惩处。

元祐初,诸蛮复叛,朝廷方务休息,痛惩邀功生事,广西张整、融州温嵩坐擅杀蛮人,皆置之罪。诏谕湖南、北及广西路曰:“国家疆理四海,务在柔远。顷湖、广诸蛮近汉者无所统壹,因其请吏,量置城邑以抚治之。边臣邀功献议,创通融州道路,侵逼峒穴,致生疑惧。朝廷知其无用,旋即废罢;边吏失于抚遏,遂尔扇摇。其叛酋杨晟台等并免追讨,诸路所开道路、创置堡砦并废。”自后,五溪郡县弃而不问。

崇宁以来,开边拓土之议复炽,于是安化上三州及思广洞蒙光明、乐安峒程大法、都丹团黄光明、靖州西道杨再立、辰州覃都管罵等各愿纳土输贡赋。又令广西招纳左、右江四百五十余峒。宣和中,议者以为:“招致熟蕃,接武请吏,竭金帛、缯絮以啗其欲,捐高爵、厚奉以侈其心。开辟荒芜,草创城邑,张皇事势,侥幸赏恩。入版图者存虚名,充府库者亡实利。不毛之地,既不可耕;狼子野心,顽冥莫革。建筑之后,西南夷獠交寇,而溪峒子蛮亦复跳梁。士卒死于干戈,官吏没于王事,肝脑涂地,往往有之。以此知纳土之议,非徒无益,而又害之所由生也。莫若俾帅臣、监司条具建筑以来财用出入之数,商较利病,可省者省,可并者并,减戍兵漕运,而夷狄可抚,边鄙可亡患矣!”乃诏悉废所置初郡。

绍兴四年,枢密院亦上言:“广西沿边堡砦,昨因边臣希赏该建州城,侵扰蛮夷,大开边衅。地属徼外,租赋亦无所入,而支费烦内郡,民不堪其弊,遂皆废罢。唯平、观二州以帅臣所请,故存。今睹明橐所奏,利害之实昭然可见。缘帅臣又称公晟于南丹、观州、宝监境上不时窃发,若废二州,恐于缘边事宜有所未尽。”诏令广南西路帅、漕、宪司共条具利害以闻。既而诸司交言:“平、观二州困弊已甚,有害无益,请复祖宗旧制为便”。诏从其言。“乾道四年二月,诏湖南、北、四川、二广州军应有溪峒处,务先恩信绥怀,毋弛防闲,毋袭科扰,毋贪功而启衅。委各路帅臣、监司常加觉察。”

由上揭史料可以清晰看出绝大部分时间里宋朝治理西南少数民族的指导思想和基本原则是偏于保守内敛的,而且前后没有较大的改变。当然,在不同的时段,宋朝在西南民族地区的政策也不是一成不变的,比如宋神宗熙宁间,王安石变法时,其治边政策一改宋初以来的封闭、保守之观念,取开放、平等之态度,力图有所作为。崇宁大观间,“开边拓土之议复炽”,荆湖北路沿边部分“蛮夷”部落愿纳土输贡赋,而在广南西路则招纳左、右江四百五十余峒。但总体看,“就整个宋代而言,治边策略都没有偏离‘恃文教而略武卫’的根本之策”。由此可以窥探,盟誓成为宋朝西南地方官府管控当地蛮族的一种重要手段并加以反复利用,是得到最高统治者的允许甚至鼓励的,成为宋朝整体治边方略的组成部分。

四、宋朝地方官府与西南少数民族盟誓的效用

盟誓往往发生在双方发生冲突之后,因而是当时民族关系的一种反映。民族冲突,显然加剧了双方的矛盾,而盟誓则起到了有效缓和双方矛盾的作用。盟誓在一定时间内较为有效地约束了双方以遵守承诺。“(大中祥符)四年四月,茂州郭用之上言,蕃族首领、耆老董瓢等,顷年侵扰,今相率于州北刑牛犬为誓,不复犯州界。”嘉泰二年(1202年),宋朝地方官员与嘉州虚恨蛮举行盟誓之后,双方关系得到缓和,“三年,陈益之兼提点本路刑狱,亦欲招安之,蛮人听许”。盟誓之后双方关系得到很大改善,大中祥符年间在广南西路宜州地区的盟誓事件可谓典型。“抚水州蛮在宜州南。大中祥符九年(1018年),数寇宜、融州界……命东染院使、平州刺史曹克明为宜融等州都巡检安抚使……因为抚之……承贵等感悦奉诏,乃歃猫血立誓,自言奴山摧倒,龙江西流,不敢复叛。……承贵因请改州县名,以固归顺之意,诏以抚水州为安化州,抚水县为归仁县,京水县为长宁县。自是间岁朝贡,不复为边患矣。”经过盟誓招抚,抚水州蛮不仅“不复为边患”,甚至还“因请改州县名,以固归顺之意”,双方的关系大大缓和了。

从前述双方冲突的诸多情形看,少数民族不断扰边,核心是因为其经济利益诉求没有得到很好解决。因此,盟誓之后,宋朝地方官府往往要给予对方相应的经济补偿,一般是给予牛、酒食、盐巴、布料衣服等。如大中祥符六年(1013年),寇瑊与晏州多刚夷人斗望盟誓时,“给赐衣币酒食”。元丰三年(1080年),纳溪之盟时,官府“仍遗以银綵,直五百千,报其刀、氈及马之献也。又遣人如晏州夷与誓,亦遗以缯帛”。咸平五年(1002年),丁谓在夔州路与天赐州蛮的盟誓则是因为朝廷答应解决“夷人”对盐的需求,“群蛮感悦”而主动与官府盟誓,且“愿输与兵食”。

先是,蛮人数扰,上召问巡检使侯廷赏,廷赏曰:“蛮无他求,唯欲盐尔。”上曰:“此常人所欲,何不与之?”乃诏谕丁谓,谓即传告陬落,群蛮感悦,因相与盟约,不为寇钞,负约者,众杀之。且曰:“天子济我以食盐,我愿输与兵食。”自是边榖有三年之积。

当时,由于沿边蛮族社会经济结构单一、发展水平较为低下,很多生活物品需要通过互市从汉地获得,因而盟誓之后,官府往往要解除关于互市的禁令,这正是当地少数民族希望看到的。如淳熙二年(1175年),当奴儿结归还所掳人口后,“黎州与之盟,复听其互市,给赏归之”。淳熙十四年(1188年),失落磐前来与官府盟誓,亦“乞通交市”,得到官府许可。而官府亦常常利用互市来影响周边蛮族的选择,青羌蛮奴儿结即是一个较为典型的例子:“若闭路不通互市,我辈失所”;“每市马,官必稍高其直以偿之,亦欲坚其归附之心云”。“方子直之成都,甫浃日,马湖蛮犯嘉州笼鸠堡,子直饬郡县毋袭故例,辄诏谕许之赏犒,第谨边备,绝岁赐,禁互市以困之。蛮悔过,尽归所掳,具所当偿以请命,乃许如故。余蛮俱帖服。”

在宋朝与周边民族的关系中,军事冲突常常吸引了研究者较多的关注,而最后问题的解决,则无一例外地离不开经济因素作用。宋朝西南地方官府利用经济因素介入双方的军事冲突,并使得双方的关系得以缓和,这是一种明显的进步。总体观之,盟誓缓和了宋朝与西南少数民族的矛盾,一定程度上加深了双方的了解和经济交往,在部分地区如广南西路宜州一带甚至使宋朝的统治向民族地区推进了一步。因此,盟誓促进了宋朝与西南少数民族和谐相处、双赢发展,这对西南的稳定、中国统一多民族国家的发展具有重要意义。当然,盟誓之后,违约背誓的情形也会经常发生,从而引发新的民族冲突和矛盾,但这并不妨碍两宋时期盟誓在西南地区缓和民族矛盾、改善民族关系中所起的历史作用。

同时也要看到,宋代在中国封建制度发展史上处于上承汉晋唐、下启元明清的地位,随着经济社会的发展、民族融合的深入,封建社会各项制度也酝酿着变化。宋朝西南地方官府与周边少数民族的频繁盟誓以及盟誓对当地土著民族约束力下降的事实表明,汉唐以来在西南民族地区的施行羁縻制度已经不能适应时代的发展。宋朝统治者在实践中已有所创新,如利用土著部族的弓弩手、归附的峒丁等武装力量来维护边缘地区的稳定,“给地以耕,俾为世业。边陲获保障之安,州县无转输之费”,“辰、沅、靖三州之地,多接溪峒,其居内地者谓之省民、熟户,山徭、峒丁乃居外为捍蔽。其初,区处详密,立法行事,悉有定制。峒丁等皆计口给田,多寡阔狭,疆畔井井,擅鬻者有禁,私易者有罚”。但由于羁縻制度未能有根本的改变,故上述措施难以持久,而地方官府在管控周边蛮族的过程中不免陷入疲于奔命之状,治理工作存在诸多窒碍。面对如此情形,当时已有个别官员主张积极选拔有作为并忠实于朝廷的部族首领担任地区官员,纳入国家官僚体系,如嘉泰三年(1203年),湖南安抚赵彦励称:“湖南九郡皆接溪峒,蛮夷叛服不常,深为边患。制驭之方,岂无其说?臣以为宜择素有知勇为徭人所信服者,立为酋长,借为小官,以镇抚之。况其习俗嗜欲悉同徭人,利害情伪莫不习知,故可坐而制服之也。五年之间能立劳效,即与补正。彼既荣显其身,取重乡曲,岂不自爱,尽忠公家哉?所谓捐虚名而收实利,安边之上策也”。这一建议得到了朝廷的赞同。应该说,这一提议在于将无奈地承认现状转变为有意识地利用酋长力量,对于后来实现羁縻制度向土司制度的转变具有重要价值。因此,有学者指出,宋代在广西地区设置的羁縻州县,与汉唐时期有了较多不同,已具备后来土官制度的某些特征,从而为元朝借鉴宋代边疆治策、创立土官制度打下了一定的基础。因而至元明时期,中原封建王朝治理西南少数民族的手段便发生了重大变化,土司制度顺应时代之需要而出现,中原封建王朝与西南少数民族的关系也将发生重大变化,西南民族地区经济社会亦将随之进入到一个新的发展阶段。

注 释:

① 廖寅、王晓龙:《宋朝应对羁縻州变乱若干措施新探》,《求索》2016年第4期,173—177页。

②如田兆元《盟誓史》对古代中国的盟誓作了贯通性的梳理,广西人民出版社,2000年;王文光、朱映占、赵永忠的《中国西南民族通史》(中册),对宋朝泸州地区、茂州地区地方官员与“蛮夷”族群的“盟誓”有较为细致的叙述,云南大学出版社,2015年;廖寅、王晓龙《宋朝应对羁縻州变乱若干措施新探》(《求索》2016年第4期)一文将盟誓作为宋朝应对羁縻州部分族群变乱的措施之一加以考察。叶成勇《从贵州锦屏〈戒谕文〉摩崖石刻看宋朝对湘黔桂边地的治理》(《中华文化论坛》2015年第8期)一文认为,宋朝政府官员与土著通过盟誓订立条约的方式管理地方,是中央王朝与地方群体互动的独特方式。

③ (清)毕沅撰:《续资治通鉴》乾德三年正月丁酉条。岳麓书社,1992年。

④ 《宋史·蛮夷四》卷496,第14244页,中华书局标点本,1977年。

⑤ 转见安介生:《历史民族地理》(下),第510—511页,山东教育出版社,2007年。

⑥ 安介生:《历史民族地理》(下),第507页,山东教育出版社,2007年。

⑦(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷72,第1623页,中华书局标点本,2004年。下同。

⑧《宋史·蛮夷四》卷496,第14226—14227页。

⑨《宋史·蛮夷四》卷496,第14228页。

⑩《宋史·蛮夷四》卷496,第14246页。