教师角色的“深度理解”:结构、过程与路径

2022-07-01王明娣陈可迪

王明娣,陈可迪

(西北师范大学 教育学部,甘肃 兰州 730070)

随着社会变迁和知识转型,我国教育正处于蓬勃发展的新时期,但同时也面临着前所未有的冲击与挑战,为迎接这些挑战,树立新的教师角色形象显得尤为重要。中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出:“到2035年,教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升,培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。”教师素质和专业化水平的提升关键在于教师对于自身角色的重新定位和理解,因而,要使教师在新时代背景下更好地进行教师角色转换,理应先让广大教师从理论上理解新时代教师角色的新意涵,在教师角色理解的基础上,再进行教师角色认同、适应与转换的过程建构,且理解这一过程也是在长期循环交互的情境中形成的。以教师角色理解为基础,以推动教师在扮演浸染着生命气息和精神底蕴的角色中提升内在价值和外在形象的和谐统一。[1]

一、教师角色的“深度理解”之结构

教师角色的转换首先表现为对教师角色的重新认识与理解,在传统的教育观中,大部分教师都没有把教师职业当作是一项需要创造性劳动的专门化职业,没有强烈的专业人员意识,更没有作为像专家进行研究的意识和能力,自己的教育教学经常受到自己的经验支配,因而首先让教师进行教师角色的理解、认识其教师角色背后的学理基础和转换机制,是教师角色转换的突破口。

(一)教师角色的“深度理解”之意涵

伽达默尔所言,理解“是对一种分享含义的加入……理解意味着内在认知的一次增长,而这种认知又作为一种新的经验加入到我们自己的知识经验的结构中去”。[2]97教师角色具有鲜明的主体性和内在认知性,因而,教师的角色适应与转换应以教师个体对角色的理解方式演绎社会对教师的角色期待。教师角色理解的本质:对师生在具体情境中生存和成长的一种实际的主体阐释学。因而,教师角色理解是教师对自己的角色进行理性的认识与反思,并将其理念内化为自我内部的图式,并在实践中付诸行动,逐步走向深度理解的教师角色。

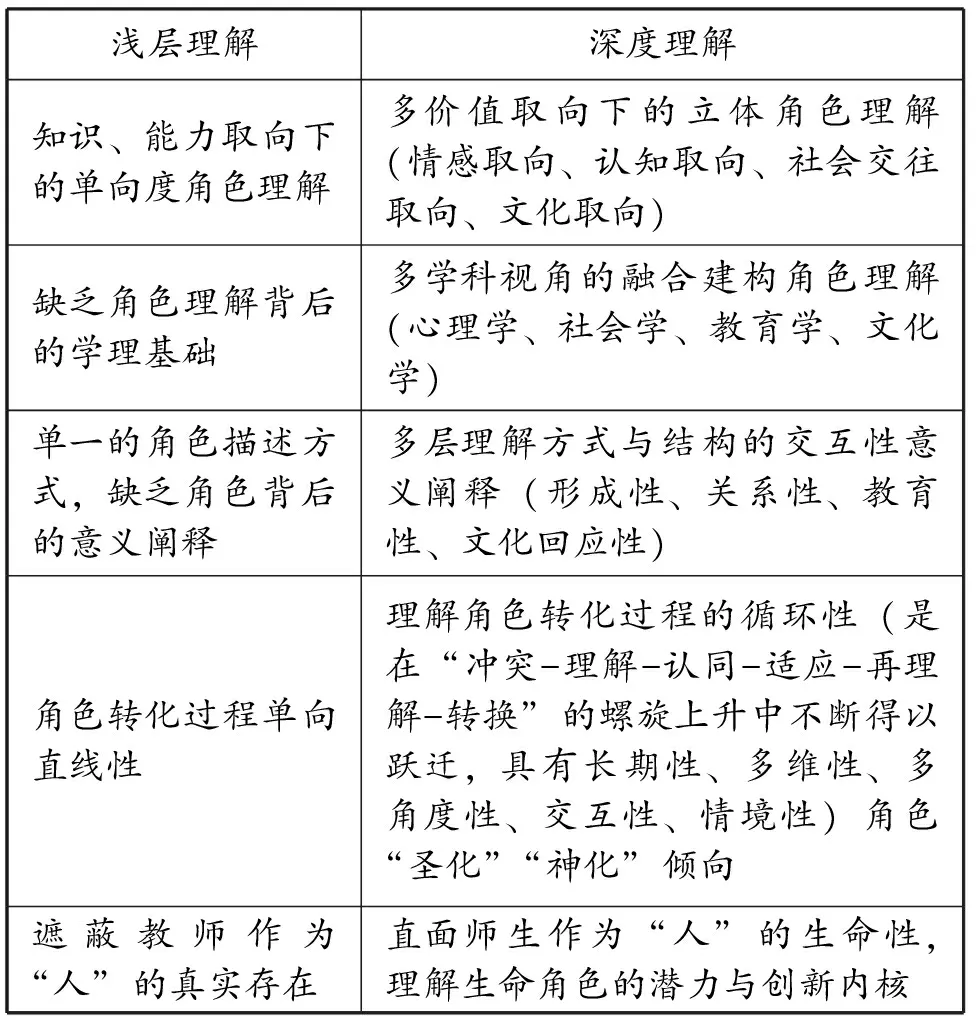

传统教师对于角色的理解属于浅层理解,换句话说,传统的教育者在进行灌输式教学时并没有理解教师角色的本质、目的、意义以及受众。而新时代的教师则追求对于自身角色的深度理解(如表1所示)。教师角色的深度理解应具有多取向、多视角、多理解结构,并形成多使命。具体来说,首先,教师角色理解应关照情感取向、认知取向、社会交往取向以及文化取向;其次,教师角色理解在不同取向下对应心理学、社会学、教育学和文化学的多重视角来进行教师角色的专业理解;最后,从不同取向下的不同视角中建构不同的教师角色理解结构,即从心理学视角中尝试建构以理解学生情感体验为目标的形成性教师角色理解,从社会学视角中尝试建构以师生对话与引导为依托的关系性教师角色理解,从教育学视角中尝试建构以直接促进学生发展为生长点的教育性教师角色理解,从文化学视角中尝试建构以回应学生多元文化处境为旨归的文化回应性教师角色理解。

表1 教师角色理解水平:浅层理解与深度理解

(二)教师角色的“深度理解”之结构

1.形成性教师角色理解

从心理学视角中尝试建构以理解学生情感体验为目标的形成性教师角色理解,情感作为认识的主角,在认识主体、认识目标、认识标准、认识对象、认识方法、认识路径、认识结果等方面都成为主动态的积极因素。[3]因而,从认识论的角度来看,关注学生情感体验是教师角色理解的前提。这就要求教师一方面要理解自己的成长历程、价值选择、人格模式和对生活、生命独特的情感解读。另一方面,教师要成为学生情感体验的形成性理解者,不仅通过学生的学业学习,尤其是学生的情感、价值取向、人生态度等内容进行理解,并形成对学生全面的、亲密的形成性的理解。[4]“全面”指的是你对学生生活的更深层的和充满意义的各方面的意识;“亲密”指的是你和学生保持一种十分亲近的距离,这样,你能对这个具体的年轻人的特别之处激发出一种个人的责任感。但同时,又要与学生保持足够的距离,以了解什么才是对学生最好的;[5]126-127“形成性”指的是这种理解方式是一种动态、过程性的,你要关涉学生的心理情感状态的变化过程、人格成长过程,并在与学生生命的交融中不断形成教师角色理解。

2.关系性教师角色理解

从社会学视角中尝试建构以对话与引导为依托的关系性教师角色理解,应使教师理解其所处的情境脉络与关系的互动,进而诠释自己的价值和理念,使教师在不同的情境中理解和适应不同的教师角色转换。正如哲学家卡希尔所说,只有在与人类的直接交往中,才能洞察人性,要理解人,就必须在实际上面对着人,必须面对面地与人交往。[6]8拉尔夫·特纳(Ralph H.Turner)提出了互动过程角色理论,指出“自我角色一定程度上是对他人角色的适应和领会,互动就是角色领会和角色建构,角色建构过程涉及角色确认或校正,即个体根据重要人物、相关群体或者认同标准对角色的评价等进行角色确认,进而产生行动者之间持续的互动”。[7]363-364因而,关系性教师角色理解应包括:一方面,在不同社会情境中,教师能够理解自身是多元角色的存在者,并不断适应多元角色转换,进而建构自身的关系性理解;另一方面,教师在面对不同的学生时,结合不同的情境与学生进行多维对话互动,不断建构关系性教师角色理解。同时,这两个方面也是相互递进、相互支持的关系,教师在不同情境面对不同学生时形成关系性的教师角色理解,还要对学生进行人格、学业等引导,促进学生的全面发展。

3.教育性教师角色理解

从教育学视角中尝试建构以直接促进学生发展为目标的教育性教师角色理解,是回应教师自身立身之本的追问与思考。首先,教师应以自身的教育实践为思考对象,对自己的教育理念、教育行为以及教育结果进行审慎的反思与理解,这是教师自我发展的重要手段与必经阶段。其次,教师还应基于真实情境理解学生的成长和发展,从学生对学习目标、课程的理解、学习方式、学习内容到对学生学习结果的评价都是教师理解的重要方面。更为重要的是将教学的实践指向学生的“发展过程”,聚焦学生自主发展的培育。最后,教师应将理解的重心放在对于自己角色理解和对学生理解的碰撞和摩擦中,不仅关注单个个体的角色建构,而且关照学生共同体之间的角色建构,从而形成教育性的教师角色理解。

4.文化回应性教师角色理解

从文化学视角尝试建构以回应学生多元文化境脉为目标的文化回应性教师角色理解,基于教师在与多元文化的学生交往过程中积极的行动和责任担当,是教师对自身文化和他者文化意义价值的尊重承认,对其不足的批判性对待。[8]文化回应性教师在教学执行中,融合多元文化的课程内容需要文化回应式的教学法。因而,文化回应性教师角色理解包括以下几点:第一,教师应在多元文化境脉中理解多元文化的冲突,以和谐共生的观念去迎接和面对多样的文化现象,尝试理解和把握各种文化的内在意蕴和必然规律;第二,教师应明晰自己的文化回应性主体身份,在教育教学的过程中,不仅是主动的学习者、知识的传输者,而且要运用文化比较、文化共情与移情的方式,成为理论的实践者和反思者;第三,教师应包容地接纳和理解不同文化背景的学生,在关注学生知识学习的同时,更要思考文化对教与学的影响,培养学生的文化自尊、自信与爱心,营造理解融合、共生发展的文化共同体,用多元文化的教学理念回应自己的教学和学生的学习。

从心理学、教育学、社会学与文化学等多重视角下的多重理解是一个持续、动态的建构过程,多重的教师角色理解结构形成一个统一的整体,而且各视角相互交互与融合,形成专业化教师角色理解。

二、教师角色的“深度理解”之过程

教师角色建构是教师在面对角色冲突时,对教师角色进行理解,在此基础上逐渐认同与适应,再逐步走向深度理解的教师角色理解过程,并最终实现教师角色的转换。

(一)教师角色冲突阶段

根据角色理论原理,在角色转变过程中,如果教师的行为与其本人和社会的期待一致,在社会学上就称之为“角色一致”,反之则成为“角色冲突”。[9]美国社会学家米切尔认为:“角色冲突分为两个层次,第一个层次在角色扮演者本人的角色系统之内,第二个层次在他本人的角色与其他行动者的角色之间。”[10]270教师面对角色冲突会带来教师角色焦虑的心理体验和情绪状态,这种消极的角色体验会成为阻碍教师角色转换的第一道门槛。影响教师角色冲突的因素是多种多样的,包括:一是新课程改革赋予了教师多重角色,要求教师能恰当地融合这些角色;二是家长、学校、社会、学生对教师的角色期待较高;三是教师角色过多致使教师身心超负荷;四是教师角色转换能力欠缺。因此,要跨过第一道门槛,打破第一个突破口,找到要求教师在教育教学活动中面对角色冲突时,首先应给予自己合理的角色定位,理性反思角色冲突的多样化影响因素,积极调试角色冲突,走向角色冲突的理解。正如美国学者威尔逊所言:“所有对他人高度负责的角色,都要经受相当多的内在冲突和不安全感。”[11]322

(二)教师角色理解阶段

教师角色理解是教师对自己的角色进行理性的认识与反思,并将其理念内化为自我内部的图式,并在实践中加以应用。教师角色理解是在教师角色认同、适应、转化之前,在角色冲突之后。因而,一是教师角色理解过程包括教师面对角色冲突之后所产生的否定性和消极情绪生活体验的接受的理解,如范梅南所说,它“对我来实说并不像被察觉或呈现出来的事物那样与我相遇,它并未向我显现,但事实上,我直接占有它,就像它完全属于我一样”。[12]44在此意义上,无论是积极的、愉悦的生活体验还是消极、焦虑的生活体验都是教师专业生活的一部分,能理解教师角色冲突所带来的消极生活体验,并积极应对从而逐渐获得解释学意义,对教师来说无非是一次角色学习与角色系统的重建。二是教师角色理解过程包括教师在进行角色认同、适应和转化之前的多价值取向引导下的多学科视角融合所建构的多结构的理解方式的交互性理解。正是有此学理的、科学的教师理解过程,教师才能发挥其主观能动性,真正将其理念内化为自我内部的图式,转化成实际行动。

(三)教师角色认同阶段

符号互动论认为:角色认同是人和社会结构互动的产物,主张社会结构形塑认同,强调个体在社会结构制约下的反思、意义解释、自我确证和角色领会;建构论认为角色认同是在社会结构和主体的交互关系中被社会性建构的。[13]从符号互动论和建构论角度理解教师角色应该是教师在社会结构中与主体交往而获得的意义解释、自我确证与角色领会。也就是说,教师角色认同不仅包含着个体对教师职业的正确认知,而且意味着在情感上能悦纳教师职业所要求的一切责任和义务,具有积极的教师职业情感。[14]教师角色认同过程是教师角色理解之后的一个承上启下的重要环节,是教师将其理解的教师角色进行内化并付诸实践的端倪。教师角色认同的过程是将教师角色的工具价值转向内在价值的过程,是教师对角色转换的正确认识和积极情感的有机结合的过程,是知情意行统一的过程。正是有积极情感的投入,教师的职业认同感就越高,教育教学的成就感就越强,教师角色转换的行动力就越强,从而形成一种良性循环。教师只有在澄明和确证自己的角色后,才能更好地走向角色的适应与转换。

(四)教师角色适应阶段

教师角色适应是在教师角色扮演的实践过程中实现的。[15]教师角色适应过程是教师由角色冲突、角色理解、角色认同逐渐过渡到角色适应的过程,这一过程需要教师通过不断地学习、实践,以达到自身以及社会对教师角色期待。教师角色适应关键需要从自我适应与社会适应两个方面来落实:一方面,教师角色要积极地进行自我适应,从教师内在需求的角度讲,只有教师恰当地处理和调试期望角色、领悟角色与实践角色的关系,才能从根本上完成对角色的心理适应过程;另一方面,教师的角色适应过程本身处于一定的社会环境中,因而,教师角色要进行社会适应。良好的社会环境能够为教师角色适应提供温床,社会不能过分夸大教师的作用,要将教师作为完整生命体“人”来看待。中国传统文化中就有把教师当“神”看的倾向,现代社会的价值观有把教师当“完人”看的倾向,教师的管理者有把教师当“超人”看的倾向。[16]

(五)教师角色再理解阶段

教师角色再理解也是教师对自身角色的反思与再反思,较之教师角色理解而言,推展到教师角色的深度理解。通过教师角色冲突、理解、认同与适应之后,教师逐渐走向人的哲学本源性命题和逻辑的出发点,即教师和学生是作为人的存在,直面师生作为“人”的生命性,理解生命角色的潜力与灵性,教师的教学个性就此绽放,学生的学习个性丰富多彩。教师“人师”的角色在深度理解中,回归生活本质,关注教师的生活,关注学生的生活。这意味着,人选择了教师职业,也就选择了一种可能的生活,同时也选择了这种可能生活的责任。[17]当教师认识到达成信息时代的诉求、课程改革的需要、教学发展的需求以及学生、社会对教师角色的期待是一种责任时,教师在角色转换中不断实现自我超越与生命灵性的成长,在教师角色的深度理解中追求专业性的跃升,通过教师角色转换成就自己,完善自己,实现教育教学的创造性。

(六)教师角色转换阶段

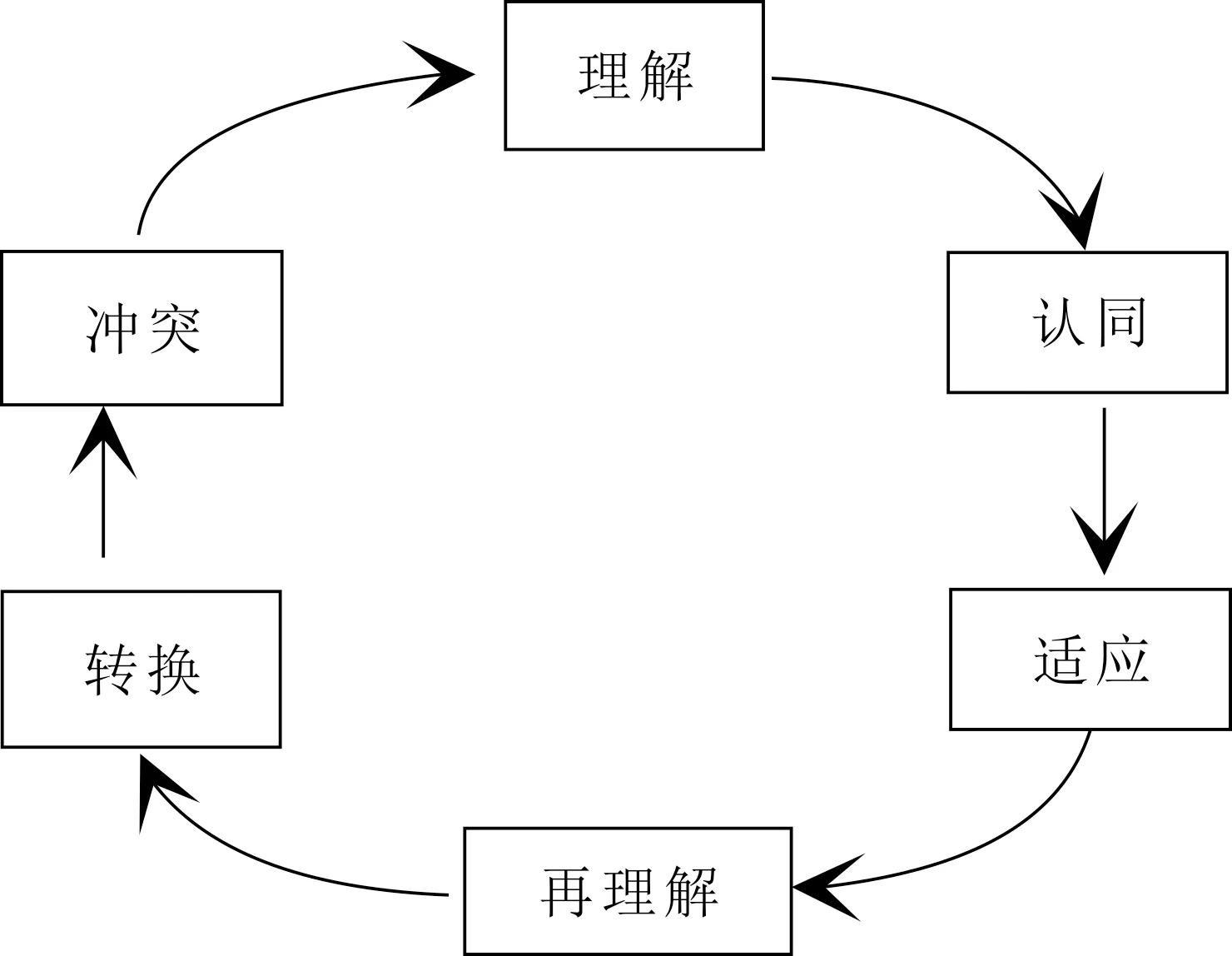

教师角色转换不是风平浪静、直线上升的过程,而是在角色理解过程中伴随着角色冲突,在角色冲突中尝试角色认同,在角色认同中积极地进行角色适应,又在适应中再理解、冲突、认同,再适应并转换,甚至在转换过程中也伴有角色冲突、认同等过程。因而,教师角色理解转换的过程是在“冲突—理解—认同—适应—再理解—转换”的螺旋上升中不断得以跃迁,这种过程具有长期性、多维性、多角度性、交互性、情境性等特征(如图1所示)。正如佐藤学所说:“教师的工作无论在时间、空间上都具有连续不断扩张的性质,具有‘无边界’的特征”。[18]213如不同年龄、教龄的教师进行角色转换会呈现出不同的转换阶段与过程;教师面临不同认知水平、不同文化背景、不同学习需要的学生,又会呈现出不同的教师角色理解过程;又如,不同教师具有不同的教师角色转换路径,如教学研讨、课堂教学案例分析、教育叙事、教学反思日志、教师生活史研究等途径都可以实现教师角色从模糊到澄明。

图1 教师角色理解过程循环图

三、教师角色的“深度理解”之路径

教师角色理解的路径是基于教师角色理解的内涵与过程,而走向深度理解的教师角色理解与转换的具体对策,主要包括以下四个方面。

(一)形成性教师角色理解:以理解学生情感体验为目标

教师形成性角色建构包括两层含义:一是教师成为自身情感体验的形成性教师角色理解者,二是教师成为学生情感体验的形成性教师角色理解者。具体而言,教师作为自身情感体验的形成性角色理解者是理解和引导学生情感体验的基础。第一,教师的角色转变要以自己的成长历程、价值选择、人格模式和对生活、生命独特的解读为基础,理性反思自己的角色转变。第二,教师要在教育教学活动中,将自己的角色转变置于一定的情境当中,通过对自身的情感体验上升至理智直观、体认感悟、反省慎独,从而深度理解自己的角色定位,依据具体的情境做出适时的调整。

教师作为理解学生情感体验的形成性教师角色是理解和引导学生情感体验的关键,需要做到以下三方面:第一,教师要走进学生,与学生足够的亲密,从学生的心理感受出发去理解和回应学生,从而使教师和学生之间能形成一种互相信任、彼此坦诚的亲密关系。同时,又要与学生保持足够的距离,把学生当做独立的人,不将成人的目标与希望和学生自己的目标和期望混淆起来,使学生成为自己情感体验的主人。第二,教师要做学生的心理咨询师或精神咨询顾问等这样的专业人士,通过心理开导解决学生具体的心理问题,在良好的信任互赖关系的基础上,突出对于学生情感、价值取向、人生态度等内容的心理疏导,真正做到晓之以理、动之以情。第三,教师要以自己的积极情感来感染和影响学生,在日常生活中,教师要保持良好的工作心态,待人处事的自信心,以良好的心理满足感投射于学生,使学生也能在此基础上保持良好的学习心态,理解与包容其他同学,从而营造良好的师生关系,促进学生的情感体验。

(二)关系性教师角色理解:以师生对话与引导为依托

教师关系性教师角色建构包括两方面:一是教师成为自身的关系性角色理解者,二是教师成为学生的关系性角色理解者。具体而言,教师作为自身的关系性角色理解者是教师在对学校的规则的警醒和抗争中,在外界环境与自身内在心灵对话和协商中建构自己的角色。[19]具体而言,一方面,教师在与他人的实践交往中建构教师角色,并于丰富的关系网络中生发出自身角色的不同方面和不同定位,处理与自己内心的关系性对话;另一方面,教师在自我意识的影响下,会主动地发展和建构自身的关系性角色,来满足自我以及关系性他者对于自己的要求;此外,教师与自己的对话,澄明自己的角色定位,在与他者的对话中,满足他者对自己的角色期待和要求,自我建构的关系性角色和他者性的关系性教师角色之间是一种交互和持续的关系。

教师成为学生的关系性角色理解者是促进师生对话的前提,可从以下两方面着手:一方面,教师和学生构成了一种“社会组织”,在其中有着不同社会主体间的交互与对话,因而,教师角色理解应以教育对话为依托,把学生作为教育的主体,充分相信学生,保障学生的学习权,在不同的教育情境中,通过对话唤醒生命意识和生命自觉,使师生能够感受到自我生命的力量,主动追求实践,回归师生生活,实现其生命价值;另一方面,教师应理解教育是引导学生社会化的实践活动,包括引导学生做人、处世、做事,具体来说,做人引导是对学生做人给与具体引导,提升自己的道德品质;处世引导是对学生处理与他人、群体与社会的关系给与引导;做事引导是提高学生做事的能力,教会学生处理具体问题,并对自己的选择负责任。

(三)教育性教师角色理解:以促进学生发展为生长点

教师教育性教师角色建构包括两方面:一是教师成为自身的教育性角色理解者,二是教师成为学生的教育性角色理解者。具体而言,教师作为自身的教育性角色理解者是促进学生发展的前提,教师的教育理念是教师进行教育实践的内在动力,先进合理的教育理念能指引教师前进的方向,引领教师专业的成长,新时代转变教师的教育理念首先使教师职业成为一项具有创造性劳动的职业,对学生的研究、对知识的重组和活化的加工、对教学过程和教育工作的事先策划、设计,对课堂教学过程的动态生成性的把握以及对自己教育、教学行为的反思等都离不开创造的精神和动力,也正是这种创造活力的激发,使教师在工作中体验到职业的内在尊严与快乐。[20]其次,教师要成为终身学习者,“终身”不仅是一个在时间上贯穿教师整个职业生涯的过程,更是对教师终身学习质量上的要求,也就是教师专业素养的不断提升,不断地变革自己的教育价值观、培养目标观、学生观和教育活动观,认真学习相关的理论,并与自己原有的认知观念联系起来,反思自己的教学活动。最后,教师要成为教育教学研究者,这也是对教师成为学生的教育性角色理解者的回应。如斯腾豪斯在《什么是研究》中提到:“教师应处于教育研究过程的中心,成为教育研究的观众,并凭自己的能力成为研究者。”[21]教师要研究学生,研究自己,研究教材,研究教法,研究课堂管理,研究同僚关系,研究师生关系,研究校园文化等等。[22]与此同时,在信息化时代背景中,教师要引导学生深度学习、增强混合式教学设计能力,并在加强直觉技术应用的同时,为重建学校运行机制等贡献力量[23]。比如在翻转课堂的教学模式下,教师要成为教学信念的革新者、教学活动的翻转者、学生深度学习的激发者、教学评价的辅助者以及新型师生关系的重构者。[24]

(四)文化回应性教师角色理解:以回应学生多元文化境脉为旨归

文化回应性教师角色建构包括两方面:一是教师成为多元文化角色理解者,二是教师成为回应学生多元文化的理解者。具体而言,教师成为多元文化角色理解者是指在面对多元文化的时代,教师要具备一定的多元文化理解的素养,要不断扩展多元文化知识,不断提升多元文化能力,也就是跨文化能力,从而能够在多元文化境脉中自如地应对多元文化冲突,只有教师以一体多元的文化融合共生的文化理解观去对待在多元文化教育处境中所发生的教育问题,而非武断地以某种单一文化价值观去强制学生的文化取向,才能在多元文化境遇下做出更加有利于不同文化来源学生发展的抉择。[25]

教师成为回应学生多元文化的理解者是建构多元文化回应性教师角色的最终旨归。具体可从以下四方面着手:首先,关怀学生,理解、关怀和认可学生背后隐藏的文化、生活经历、学习历程等,基于文化取向整合情感取向、认知取向、社会互动取向等维度建立与学生的关联;其次,教师要开发或整合多元文化的课程资源,满足不同学生课程学习的需求;再次,教师要变革课堂教学方式,运用多元化的教学方式与学生进行多元互动;最后,教学与文化的一致性,通过建立文化与教学、评价的关联,更好地理解教师的教学实践,寻求教师发展。[26]

走向深度理解的教师角色是形成性教师角色理解、关系性教师角色理解、教育性教师角色理解和文化回应性教师角色理解的交互和交融,且每种角色理解的建构路径都是站在教师和学生的立场,凸显出角色建构的主体性,最终旨归是直面教师与学生作为“人”的生命性,理解教师角色转换的潜力与创新内核。