知识管理视域下教师教学创新团队建设策略

2022-06-28程方启周艺红商建方

程方启 周艺红 商建方

(1.浙江机电职业技术学院,浙江 杭州 310053;2.宁波职业技术学院,浙江 宁波 315800)

在第四次工业革命的浪潮下,新技术不断涌现,推进产业升级发展,日益成熟的智能技术带来独特的知识交流与共享机制,对高校教学多维渗透产生了深刻影响,从而对教师教学创新团队的建设提出了更高的要求[1]。2019 年1 月,《国家职业教育改革实施方案》明确提出“多措并举打造‘双师型’教师队伍,探索组建高水平、结构化教师教学创新团队,教师分工协作进行模块化教学”的要求。对教师教学团队而言,既要有掌握学科知识、拥有研究生学历的教师来讲述专业理论课程,也要有高水平的实践指导教师或行业企业兼职教师来传授实践的技术与技能,以及构建畅通的校企协同育人工作机制。迈克尔·波兰尼将知识分为隐性知识和显性知识,由于隐性知识具有高度个人化、难以规范化的特点,它深深植根于行为本身并受个体所处环境的约束,很难像显性知识那样表达和编码,这使得通过知识转移学习隐性知识变得极为困难[2]。而课程除了蕴含着易于表达和编码的显性知识外,更包含着难以用编码形式表达的隐性知识。因此,研究知识的传授、转移及创生在教学创新团队内部与学生之间的运行机理,进而提出教师教学创新团队的建设策略,对指导高职院校提质培优、促进“双高”专业群建设、构建高水平结构化教师教学创新团队以及提升人才培养质量均具有重要的现实意义。

一、知识管理视角下教师教学团队存在的问题

(一)知识管理理论及内涵

对于知识管理的定义,国内外学者尚未得出统一的定论。其中,一种观点从组织管理战略出发,将知识管理定义为有意识的组织战略,通过知识的传递、共享,提高组织效率和实践能力[3];另一种观点从组织管理目的出发,认为知识管理是一个为改善团队绩效而实施的知识创造、获取与运用的过程[4]。 持双元知识观的研究者将知识划分为“利用式知识”和“探索式知识”两种[5],利用式知识强调通过整合完善组织现有知识体系,而探索式知识则侧重于通过互动交流活动获得新颖性的知识。知识管理已从企业应用拓展到多个领域,已有学者将知识管理应用于高校的竞争力研究[6],强调知识是高校运作的核心资源,应通过强化知识价值的发掘与应用以提升高校的综合竞争力。

高等职业院校作为一个知识高度集聚的组织,存在着巨量的知识储备与知识流。教学团队成员之间、教师与学生之间的授课与交流均是知识转移、共享与创造的过程。被编码表达的课程作为显性知识易于在师生之间进行知识转移与共享,而一些技术与技能等实践性较强的课程,蕴含较多的不易被编码表达的、高度个性化的隐性知识。另外,校企协同育人机制的推行,需要跨界融合企业和高校之间的知识。教师教学创新团队是高校进行知识创新的主体,在智能化技术的加持下,教师教学创新团队对职业教育教学理论、实践技术、专业知识等进行整合与创新,能够有效提升整个团队的教学水平和科研水平。

(二)教师教学团队存在的问题

1.教学创新团队知识更新跟不上产业发展步伐。随着计算机、信息化、智能化等新技术的飞速发展和创新驱动发展战略的深入实施,企业的技术与设备等更新迭代更快、周期更短。然而,高等职业院校由于建设规划前瞻性不足或设备采购经费限制等因素,先进实验实训室的建设往往滞后于行业企业。教师教学团队建设机制不完善,会影响行业企业新技术、新工艺、新规范等吸收到课程教学资源的时效性。由于技术技能等知识以高度个人化、隐性知识的形式存在,而掌握这些技术技能的企业师傅对教学方法鲜有研究,不利于知识在师生之间的转移与共享。

2.教学创新团队“结构化”不够完备。目前,对教学创新团队结构化的研究,更多地关注团队成员的学历、职称、年龄、学缘、专兼职比例等。就知识管理的视角而言,教学创新团队不仅要具备高水平的专业理论知识,还要具备高超的实践技术和技能。团队成员虽然耕耘于共同的知识领域,但每个团队成员都有不同的成长经历、研究专长或技术特长、认知能力等,所以不同的团队成员所具备的知识具有异质性。正是这种异质性使得成员各自的知识存量与质量之间也存在差异,相互之间形成一定的知识势差[7]。研究发现,在同一知识领域,知识势差越大,知识的传递和转移就更容易发生[8]。对于教学创新团队而言,正是由于团队成员在学历、年龄、专兼职比例、学缘上各具异质性,使得团队成员之间存在着知识势差。因此,教学创新团队的总体知识具有多元性和丰富性,需要充分考虑成员知识的合理结构,使不同知识主体之间存在更多合作的可能,从而进一步优化教师教学创新团队的知识构成。

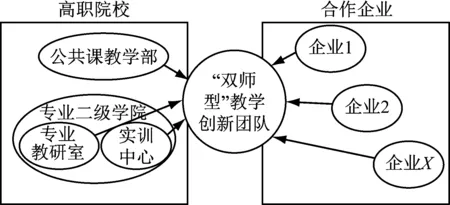

3.教学创新团队管理运行机制不畅。在高职院校,“双师型”教师教学创新团队属于新生事物。2019年5月,教育部印发的《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》对职业院校教师教学创新团队建设从目标任务、基本原则、立项条件、建设任务、进度安排以及保障措施做出了设计,并通过立项条件指明了团队建设的方向与内容。根据建设方案的要求,教学创新团队涵盖公共基础课、专业基础课、专业核心课、实习指导课的教师和企业兼职教师。因此,教学创新团队的构建逻辑是以专业课程为主线,涉及专业二级学院的理论课教师与实践指导教师(分属于专业教研室或实训中心等不同的基层教学组织)、公共课教学部的教师、企业兼职教师等,如图1所示,是一个典型的跨界性组织。大多数高职院校是以基层教学组织为单位对教学团队进行组织与管理,其建设逻辑是以课程模块为主线、以专业教研室为单位来构建的。两种构建教学团队的基本逻辑截然不同,这就造成亟待建设的教学创新团队缺乏与之配套的事权、人权、财权等管理制度,影响了其建设成效。

图1 “双师型”教学创新团队的跨界性特征

二、基于知识逻辑理路的“双师型”教学创新团队特征分析

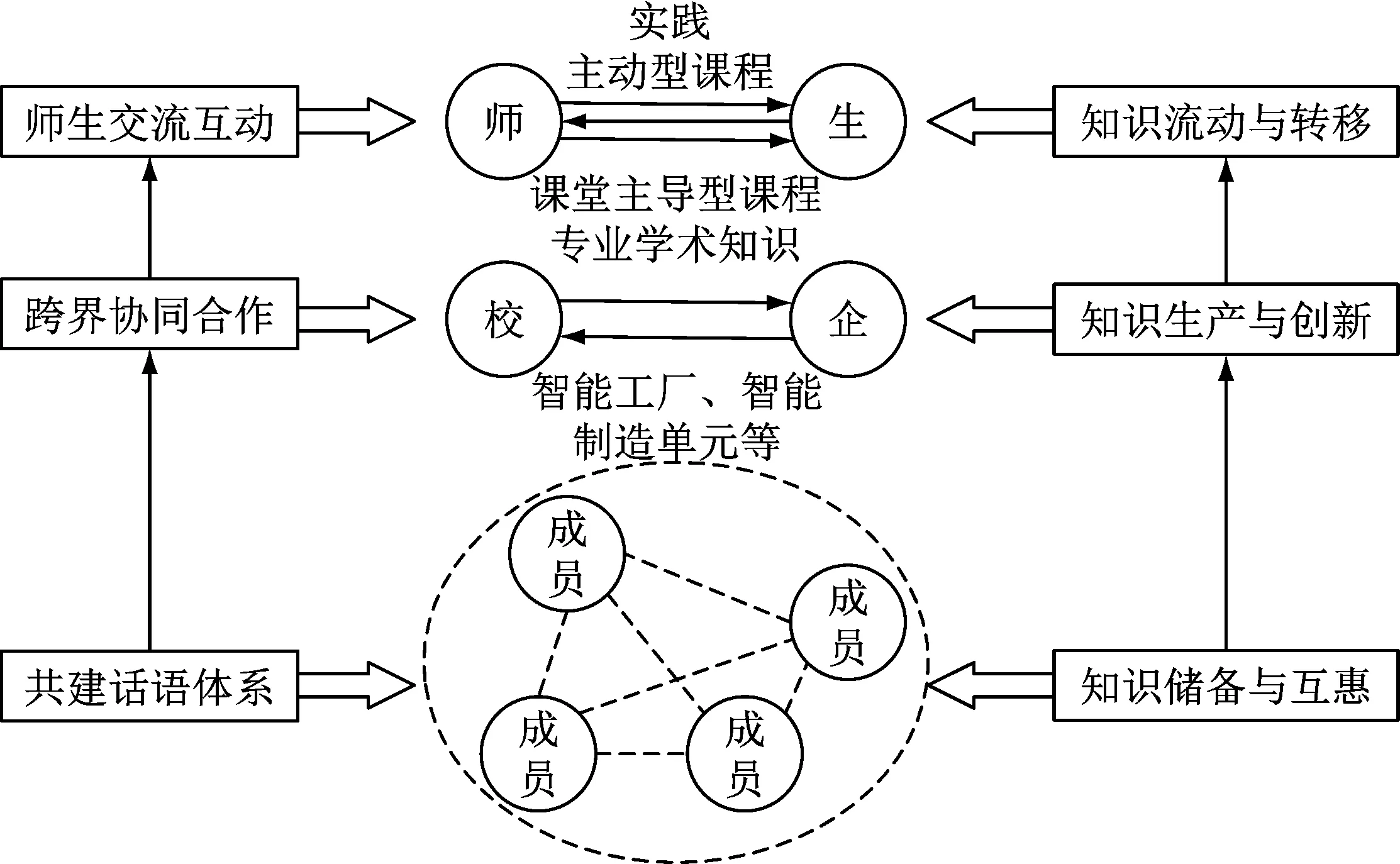

分析教学创新团队的知识储备、生产、转移等,构建了基于知识逻辑理路的专业知识流程示意图,如图2所示。

图2 基于知识逻辑理路的专业知识流程示意图

(一)共建话语体系:知识储备与互惠

从知识领域的视角分析,教学创新团队分为两个部分:一部分是公共基础课教师,一般讲授文化基础类、思想政治类课程,知识领域涉及数学或外国语言文学、马克思主义理论等一级学科;另一部分为专业课教师,知识领域涉及该专业所属一级学科或相近学科。专业课教师随着课程知识的交叉融合,逐步趋向于共同的知识领域。但是,由于公共基础课教师与专业课教师的知识领域相差甚远,难以成为共同知识领域的学习者和研究者。从这个意义上讲,教学创新团队实际上是一个涉及多个不同知识领域的,松散型、跨界型的教师组合体。但是,教学创新团队又具有共同的战略目标和发展愿景,共同的发展愿景和面向同一专业知识领域使得不同团队成员能够建立共同的话语体系,从而得以进行交流和对话。这里的共同话语是指能够被交流主体共同理解的中介,可以是语言、符号、图示、共享意义等,其作用在于不同主体通过能被共同理解的媒介来交流不同的知识,从而促进知识意义上的共享和理解[8]。教学创新团队成员以课程教学资料、科研报告、公开课或观摩课、主体分享会等形式形成团队的知识储备,并在团队成员交互中形成知识流动,产生互利互惠的价值应用。

(二)跨界协同合作:知识生产与创新

教学创新团队成员通过知识的共享与转化实现个人知识和集体知识的增长。学校教师能够通过共享一定的教学成果、科研成果、企业新技术而获得知识的增长,企业兼职教师通过共享教学方法、心得体会、专业理论而获得知识的增长。在这个过程中,知识的创造和增长并不是“凭空”产生的,而是在团队成员已有知识基础上的“螺旋式”上升。“螺旋式上升”包含了两个层面的意义。首先,团队知识的生产是建立在团队中“前人”已有成果的基础上,是对团队知识的继承和发扬。学校教师在个人专业领域不断提升教学、研究和操作技能,企业兼职教师随着行业企业的发展不断改进个人的技术技能。通过团队成员的努力,团队知识总量得以增长和多样化。其次,团队知识的生产并不是成员个人知识的简单累加,而是在校企协同跨界合作中校企团队成员之间因知识势差而产生的知识创生,是在团队成员的共同建构中相互启发与不断创新的。学校教师与兼职教师相互交流、相互启发,这种跨界协同合作,使得多样化的知识相互碰撞与交融,从而使团队的知识总量在原来的基础上得以持续增长。

(三)师生交流互动:知识流动与转移

在高职院校,教师与学生之间交流互动的主渠道是课堂,实施场所包括多媒体教室、实验室或实训室(车间)。从知识的流动方向上分析,教学团队成员与学生之间一般是通过一对多的形式开展知识传授,知识流动的主方向是由教师流向学生,属于知识强流动,承载的知识量较大。但是并不是说学生没有知识流向教师,只不过知识流动较弱,承载的知识量较小。从知识表现的形式上来说,校内专任教师相对于企业兼职教师而言,掌握了更多的教学方法和教学手段,且以显性知识的形式在师生之间进行知识的流动与转移。而企业兼职教师讲授的课程以实践动手的技术技能课程为主,更多体现的是兼职教师的操作经验、职业素养这种不易被形式化展现的隐性知识。隐性知识的流动与转移所采取的面对面的接触性讲授,其效率是最高的,正是由于隐性知识具有这个特性,所以现代学徒制的培养模式才得到广泛认可与推广。

三、“双师型”教学创新团队的建设策略

基于高职院校“双师型”教学创新团队的现状分析,团队建设仍面临以下几方面的困难与挑战:校企仍缺乏深度合作的机制,不能发挥资源共享的优势;教学团队成员在学历、技能、学缘等方面结构仍不完备;教师教学团队成员组成较为松散,分布于多个基层教学组织,不利于团队成员的凝聚与合作。因此,有必要对教师教学创新团队进行深入研究,提出改进的建设策略。

(一)合作到嵌入:强化校企间的知识互通共融

当前,高职院校的企业兼职教师基本上以两种形式来校参与教学:一种是以个人身份承担学校的实践类课程,以非工作日为主开展教学活动;另一种是受紧密型合作企业派遣,以企业员工身份参加学校的实践教学。企业兼职教师均是采用“有课就来,无课不来”的形式参与学校教学活动,甚至有些兼职教师根本不认识本专业的校内教师,融入感不强,更谈不上进行专业上的交流与研讨,以至于难以形成校企跨界的知识流动,对于团队的知识总量没有共享,无法达成及时吸收行业企业新技术、新工艺、新规范的目的。

已有院校在探索行业企业兼职教师的引入机制时,使兼职教师与校内教师由“合作”转为“嵌入式”团队,成为团队的“固定”成员。由于生产型企业的师傅长期驻扎在高校参与实践教学是不现实的,而现行的做法又难以形成“嵌入式”团队,这就需要创新校企合作机制。高职院校可以通过购买课程教学服务的形式将部分实践类课程打包招标1~2家培训型企业,由培训企业将人员安排在学校与校内教师一起办公。这种做法完全符合《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中提出的:“允许和鼓励高校向行业企业和社会培训机构购买创新创业、前沿技术课程和教学服务”指导精神。通过企业兼职教师嵌入专业教师之中,共建校企紧密共事的教学创新团队,形成校企专兼教师合作交流机制,使得校企之间由于存在知识势差而形成知识流动、互通共融,整个教学团队也能随着行业企业的技术进步及时更新知识内容,扩大知识的深度和广度。

(二)割裂到完备:构建合理“结构化”教学团队

“结构化”指在相对零散、模糊、不完整和不系统的要素间建立内在联系,使之成为体系化、清晰、完整和系统的结构[9]。构建结构化教学创新团队,其组队逻辑是以知识理路为主线,以该专业课程授课的教师为团队成员组建而成。一个专业的所有课程由公共基础课、专业基础课等构成,这就需要各个知识领域的教师来承担课程教学任务。这些课程需要有高水平的理论教师,也需要有经验丰富的企业实践能手;需要高学历的教师,也需要高技能的教师;需要掌握教学方法且具有丰富教学经验的讲师、副教授或教授,也需要具有项目经历的技师、高级技师或工程师。

现有的教学创新团队仍存在着“割裂”现象,有些课程的授课也不尽如人意,缺少有水平的教师担纲。对一个专业而言,至少50%的课程为实践类课程,所以至少有50%的课程要由具有实践技术技能的教师来承担。而来自企业的兼职教师仅仅参与授课或指导学生,基本不参与课程建设与教学改革。因参加技能大赛获得省级以上技术能手而进校的年轻教师,仅对原参赛项目本身技能比较熟练。此外,由于待遇与招聘条件限制等问题,难以招聘到具有多年项目经历的企业技术人员。所以,要逐步加强教学团队的建设,使团队结构由“割裂”向逐步“完备”转化。

(三)分散到耦合:教学创新团队组织形式

基层教学组织是院校开展教学活动、专业研究、促进教师专业发展的最基本教学单位[10]。已有学者尝试从基层教学组织的视角研究教学创新团队的建设[11],提出了基于职业逻辑、跨壁垒重构教学创新团队的观点。高职院校自2000年大规模涌现以来,基层教学组织构建的探索从未停止过,主要有三种模式:混合教研室、专业教研室、课程组。第一种模式是以专业为单位组建教研室,包括数学、英语、专业课教师都在一个教研室内,这样基层教学组织的优势是同一专业的事情处理起来效率较高,但也存在教师的专业背景横跨多个学科,教学科研活动无法调动团队成员参与积极性的问题。第二种模式是以专业课教师为主体组建专业教研室。随着招生数量与教师数量的增加,公共基础课教师逐渐独立出来组建了公共课教学部,专业课教师仍属于专业二级学院,这样公共课教师与专业课教师分属不同的部门和不同的基层教学组织,这种模式基本上沿用至今。第三种模式是以课程群教师为单位组建课程组。在专业群基础上根据知识体系相近性逻辑来划分课程群,将课程群授课教师组建实体的基层教学组织:课程组[12]。由三种基层教学组织构建逻辑与运行模式分析,由第一种逐步到第三种模式,涵盖的课程知识体系逐步从多学科趋于较少学科甚至同一个学科,知识体系的跨度逐步缩小和集中。

“双师型”教学创新团队从任课教师的构成来看,与第一种模式的混合教研室有共同点:以专业为单位构建涉及多学科的知识体系,不同点是混合教研室不包括企业兼职教师。依据知识逻辑的理路分析,“双师型”教学创新团队成员构成更“分散”,成员散落分布在公共课教学部、专业二级学院(专业教研室或课程组)、合作企业等实体组织,而每个实体组织的目标与愿景又有所不同,跨界协作开展教学研究具有一定的难度。这就需要创新教学团队的管理运行机制,使团队成员由“分散”到“耦合”,从“各自为政”转变为“同频共振”。一是要打破传统的以学科知识体系构建团队的模式,构建以培养技术技能型人才为目标的跨界性团队。将教学创新团队建设由教师个体间行为上升到“组织联盟”的战略高度。在团队中,专业课教师居于团队发展的核心地位。专业课教师根据专业人才培养目标向公共基础课教师提出本专业个性化课程的需求,以此为主要推手将公共基础课教师融入教学创新团队。创新体制机制,有条件的高职院校可通过购买课程服务的形式,使企业教师团队入驻学校,与专业课教师纳入一个团队进行管理,强化校企专兼教师之间的互联互通。二是加强激励制度建设,完善收入分配制度。引导公共课教师、企业兼职教师深度参与专业课堂教学改革、课程与教材建设、技能竞赛等环节。三是充分发挥价值引领作用。在团队负责人的引领下,团队成员之间形成共同愿景、树立共同价值观,增强团队内部的凝聚力,调动教师的积极性,将校内教师和企业兼职教师联结在一起,有利于教学创新团队发挥潜能、提升效率。