清末民国时期日本图书馆学译作的整理与研究

2022-06-27朱作丹

朱作丹

(广东科技学院 广东 东莞 523668)

1 清末民国时期译介日本图书馆学作品的时代背景

自晚清甲午战败后,战争的失利让不少国人意识到明治维新后的日本已经不再是过去的蛮夷之国。以康梁为首的维新派上奏光绪帝,希望发起自上而下的维新变法,要求全方位学习日本强盛的经验,朝野上下一时掀起“以日为师”的风潮,“种族文教咸同我”的日本成为彼时我国学习西方文明的中介。由此,“两国的文化关系开始有所变化,最后导致中国从日本输进西洋文化,两国间的文化关系完全逆转”[1]。

考察、留学和译介日书是当时国人学习日本强盛经验的主要途径。大量日文书籍被翻译成中文引入国内,其中不仅包括日本人编著的介绍西方国家情况的书籍,也包括日本引进并翻译的西书。中国翻译日文西书的历史最早可追溯到1880年[2]。甲午之前,中国就已开始通过日本引进和翻译西文书,但数量较少,仅有8种。1850—1899年,中国翻译引进的日文书籍是86部;1895—1911年,中国翻译引进的日文书籍是1 014部[3];1912—1940年,中国翻译引进的日文书籍是969部[4]。由此可见,清末后10年是中国引进日文书籍的高潮期。甲午以后,日译书籍在中国的大量传播与当时留日风潮的兴起有着密不可分的关系。当时翻译引入日书的主体是留日学生、维新志士、革命党人以及在华的日本教习,其中留日学生又充当了引进西学的中坚力量。梁启超在其书中描述了当时的盛况,“日本每一新书出,译者动辄数家,新思想之输入,如火如荼矣”[5]。国内的报刊也竞相报道日本等国的最新情况,诸如《上海新报》《申报》《西国近事汇编》《万国公报》《时务报》《新闻报》等大众媒介成为国人认知世界的重要途径。随着图书馆社会作用的日益凸显,国内的书籍和报刊中渐渐出现许多介绍日本图书馆情况的文字,日本及西洋图书馆学思想由此开始陆续传入我国。

2 清末民国时期日本图书馆学译作的概况

纵览我国近代图书馆发展史,可以发现近代图书馆“以日为师”的阶段始于甲午战败,但很快就转向“学习美国”,集中学习日本的时间较短。加之彼时国内近代图书馆事业才刚刚起步,国人对图书馆的了解尚浅、关注尚少,尚未出现专门的图书馆学刊物,因此最初译介日本图书馆的文章大多散见于各类报刊。至民国,图书馆学专业期刊渐次诞生,此时国内虽以欧美图书馆为主要学习对象,但因日本毗邻我国的地理位置以及近代事业发展的相似性,其图书馆事业仍然受到国内图书馆界的关注。因此,20世纪10年代后有关日本图书馆学作品的译介文章依然可见,只是在数量上已远不及关于欧美国家的图书馆学译作。

笔者经检索和整理,一共收集了150余篇清末至民国期间刊发的日本图书馆学译介作品,其中文章153篇,著作17本(有的著作分几期刊载于报刊中,此处只计入著作),这些文章主要来源于晚清民国期刊全文数据库。笔者以“日本+图书馆”为关键词在该库进行检索,根据相关度进行初步筛选,后根据《日本图书馆研究文集》 《图书馆学论文索引》 《图书馆学辞典》等相关索引书籍进行增补,选取其中部分重要论文作为研究对象。这些作品分布在20余种刊物中,其中有10余种为图书馆学专业期刊,多数文章为译作,部分为国人编著。由于时代原因,这些译介文章中仅有23篇可知译者,有61篇标明了原著者。从已标记作者和译者的文章中可见,高频作者和译者较少。17本译介日本图书馆的著作中,有7本是译作,其余为参酌编译的书籍,内容涉及图书馆教育、图书馆管理、目录学、图书馆事业等各个方面。

从这些译作发布的时间看,可大致将1919年作为分界线。1919年及以前的译作33篇,文章分布杂乱,其中最早的一篇译作是1876年刊载在《万国公报》上题为《东京书馆任人入馆览书》的文章。1876—1919年的译作大多较为集中地刊载在《教育世界》和《教育杂志》上。《教育世界》自1901年创刊起便刊登有日本图书馆学的译介文章,共载有8篇,《教育杂志》载有5篇,其余文章散见于《顺天时报》《湖北学报》《政艺通报》《法政学交通社杂志》《东方杂志》等综合类报刊。从这种分布情况可以看出,早期图书馆与教育的结合十分紧密,直接反映了当时开启民智、培养人才的社会变革需求。在这样的背景下,近代图书馆的社会教育理念应时而入,受到了国内知识分子群体的关注,《教育世界》就是这一现象的典型佐证。该刊创办于“以日为师”的风潮中,以“教育唤醒国人,以教育化导人才”为宗旨,创刊人罗振玉以及刊物的主要撰稿人大多有考察、留学日本的经历,对西方图书馆的报道多取材于日本,或以日本图书馆事业为蓝本学习新式图书馆理论[6]。罗振玉等人将图书馆与教育联结成一个整体,向国内传播新思想,填补了新式图书馆传入初期国人对其认知上的空白。这不仅表明清末时期图书馆的教育功能已被我国近代知识分子所接纳并付诸实践,也反映了当时图书馆事业发展尚微,缺乏独立发展的能力和空间。

进入民国后,我国图书馆事业得到发展,专业的图书馆学期刊也应运而生,上述情况开始有了转变。沈祖荣等留美派归国,主张学习欧美图书馆,但由于日本图书馆事业实质上是欧美图书馆的翻版,加之翻译更加便利,因此转译自日本的介绍图书馆的文章数量仍有所攀升。这一阶段以中国近代第一份图书馆馆刊——《浙江公立图书馆年报》第4期的发行为开端,该刊刊登了日本植松安所著的《美国之图书馆》,以及金泽慈海著、李明澈译的《学校文库及简易图书馆经营法》,此刊于1915年创刊,“仿日本帝国图书馆之季报”,后来改季报为年报,开创了图书馆学期刊体例[7]。此后,我国的图书馆学专业期刊开始陆续创刊,1919年之后的日本图书馆译作也大多发表在这些专业期刊上。从时间上看,20年代载有28篇,30年代数量最多,共有87篇,发表的刊物种类最多,传播范围也最广。

3 清末民国时期日本图书馆学译作的主题

将这些译作按主题分类,大致可归为三类:一是图书馆理论研究,包括对图书馆元问题的探讨,图书馆管理、目录学研究;二是图书馆业务研究,重点介绍了文献建设、组织以及文献服务;三是图书馆学术建制,涵盖了图书馆团体、图书馆教育、图书馆刊物等。这些主题既包括了图书馆理论研究,也涉及图书馆服务中的实际问题。

3.1 图书馆理论研究

3.1.1 图书馆元问题

图书馆元问题是图书馆基础理论的核心问题,涵盖了图书馆的历史、图书馆设立的意义及作用、图书馆设立的必要性、图书馆事业发展的概况等方面的内容。

其一,对图书馆的意义、作用、功能以及设立之必要性的研究是图书馆学理论构建的重要基点。这时期的主要译作有:1913年,王懋镕翻译的日本文部省《图书馆管理法》,刊载于《教育杂志》,第二、三章分别论述了近世式图书馆之特征、图书馆之必要;1918年,李明澈翻译了今泽慈海的《学校文库及简易图书馆经营法》一文,论述了图书馆设立的三点必要性;1936年12月,喻友信刊载于《学觚》1卷的《图书馆学序说》,原文为日本学者小野则秋所著,揭示了图书馆学的基础及其本质,探讨了图书馆学的目的与地位,小野则秋不仅给出了图书馆学的定义,还构建了图书馆学体系。

其二,在译自日本的诸多报道、介绍图书馆的论文和著述中,追溯日本图书馆发展历史的篇幅较多。首先是对日本图书馆整体事业发展历史的研究,如马宗荣撰写的《六十年来日本图书馆事业的发达》《日本图书馆事业的史的研究》等文章。其次是追溯某一藏书楼或图书馆发展历史的文章。如对日本静嘉堂文库历史进行梳理的文章就有储皖峰译的《日本静嘉堂文库略史》、李文䄎的《静嘉堂文库小史》、张崟的《静嘉堂文库略史》,以及1926年6月发表于《中华图书馆协会会报》的《玉川观书记》,该文译自竹越三义。研究日本帝国图书馆的文章也为数不少,譬如蔡可成翻译的《日本帝国图书馆》、于震寰翻译的《日本东京帝国图书馆》等。除此以外,还有研究其他文库历史的著述,如1926年刊载于《中华图书馆协会会报》的文章《东洋文库沿革略(译稿)》以及《Zoe Kincaid氏之东洋文库谈》等。最后是对相关学科譬如版本学、文献学、书志学等发展历史的梳理,如1929—1930年连载于《图书馆学季刊》的《日本版本之历史》[8-9]。虽然这些文章的研究对象是日本图书馆,然而其对于研究我国图书馆的发展历史也有着一定的参考价值。

其三,研究近代日本图书馆事业的译著颇多,内容主要包括日本图书馆的类型及各国图书馆的发展情况,以日本为主,主要文章有《日本藏书楼》《记日本藏书楼(附图)》《日本全国公共图书馆数调查表》《日本图书馆概况》《学校文库及简易图书馆经营法》。

3.1.2 图书馆管理

图书馆管理方面的著作集中出版于民国后,此时我国图书馆事业发展已有了一定的基础,急需管理理论的指导。同时,随着译介日本图书馆文章的深入传播,知识分子不再满足于片段式的翻译,转而译介书籍或参酌编译。较其他主题而言,译介图书馆管理的成果较多且更为系统化。如1917年北京通俗教育研究会翻译出版了日本图书馆协会的《图书馆小识》,同年商务印书馆出版了朱元善编著的《图书馆管理学》,1918年医学书局出版了顾实编纂的《图书馆指南》,1920年郑韫三编著了《图书馆管理学》,实际上,在《图书馆小识》出版后问世的三本书都是以其为蓝本衍生的。除此以外,马宗荣于1928—1934年间陆续发表在《学艺杂志》上的《现代图书馆经营论》《现代图书馆事务论》也属于图书馆管理的相关著述。

学界对于北京通俗教育研究会翻译出版的《图书馆小识》有着极高的评价,认为“这是中国翻译出版的第一本较全面地论述图书馆事业和图书馆业务工作的专业书籍”[10],对推进我国通俗图书馆事业的发展发挥着重要作用,同时“对促进我国图书馆建设重心下移产生了积极的影响”[11]。顾实编纂的《图书馆指南》虽有学术不规范之嫌,但其历史价值仍获得了学界的肯定。金敏甫认为这两本书“实东洋图书馆学流入时期之代表。而此时之一般办理图书馆者,亦莫不奉为上法,于是中国之图书馆,类皆成为东洋式之图书馆,盖受此二书之影响”[12]。

3.1.3 目录学研究

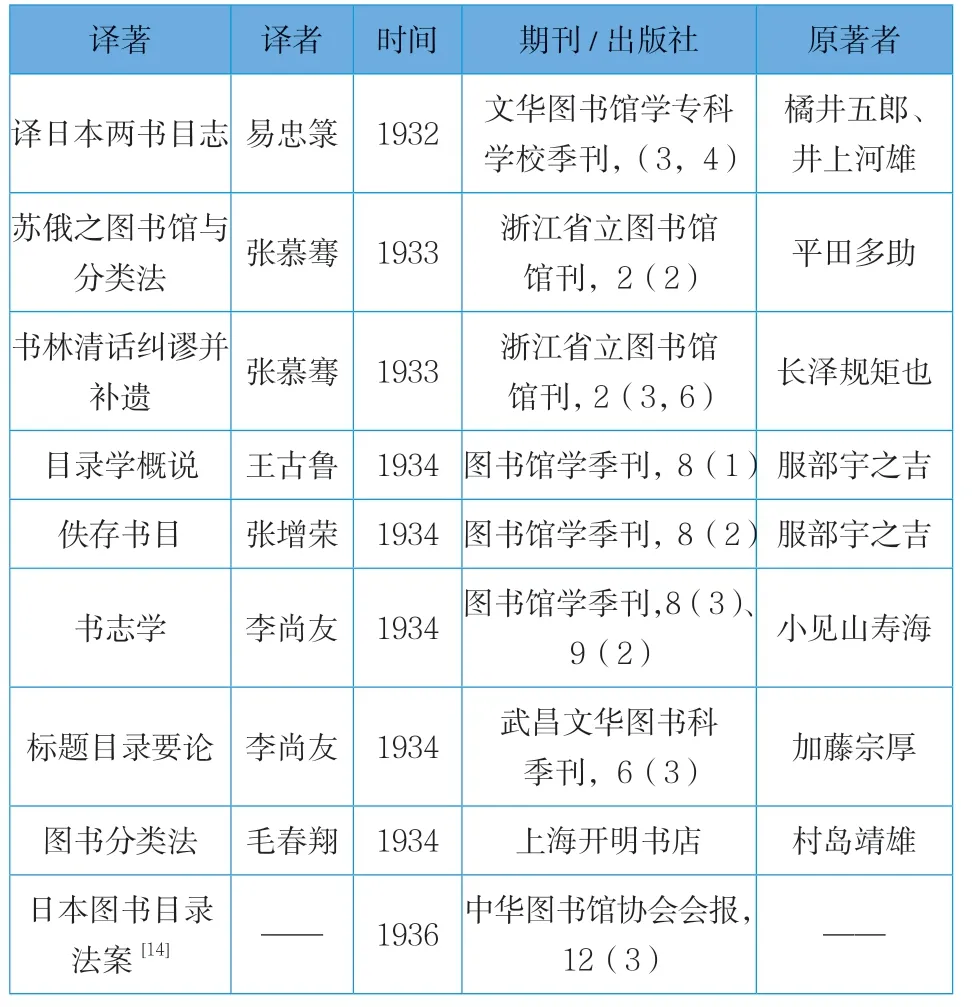

日本书志学师承我国,后在民国时对我国形成了反哺,这一点可以在服部宇之吉的《目录学概说》、小见山寿海的《书志学》中得到证实。这一阶段的研究主要集中于20世纪30年代,译自日本目录学的论文和专著数量约为9篇(见表1),主要阐释了目录学的基础建构等问题。除了上述两本目录学理论书籍,加藤宗厚的《标题目录要论》也对当时的目录学研究产生了重要影响。

表1 民国时期译自日本的目录学著作[13]

3.2 图书馆业务研究

3.2.1 文献建设

关于日本图书馆概况的研究中往往也涉及对馆藏书籍数量以及分类布局等方面的介绍,这些译介资料内容多集中于对书籍的选择、购买与陈列进行的探讨。日本近代图书馆的馆藏资源多为图书、画册等,从语言种类上看,多为中书、日书及洋书,其中又以日书和中书更为普遍,洋书多为明治维新后新添置的书籍。我国近代图书馆在馆藏的建设上与日本较为相似,因而日本图书馆的馆藏选择与书籍排列对我国有可借鉴之处。

在众多书籍资料中,北京通俗教育会翻译的《图书馆小识》重点介绍了图书的选择,第十一章《图书之选择》从“图书馆之性质、图书馆购入费之多寡、图书馆利用者之希望及必要”三个角度论述了馆藏选择的重要性。文中以日本山形县立图书馆为例,介绍了如何选择图书使各科之分配比例最适当、使用费最有效,并参考了勃朗氏、窦那氏之分配率及日本大阪府立图书馆、大桥图书馆所藏图书数等,认为馆藏数应“斟酌该县之状况而设定之”,强调对无用图书的剔除。1927年,马宗荣发表了《现代图书馆事务论》上册,从图书馆图书的来源、图书选择的必要、选择成人图书馆用书的理想与理则、选择儿童图书的理想与理则、复本问题、实际选择的方法等多个方面论述了图书选择在图书馆业务中的价值以及应该如何选择图书[15-16],内容较《图书馆小识》更为详尽。书中多次以日本、美国为例,并基于日美两国图书馆的实践,提出了我国可用之方案。此外,《日本帝国图书馆藏书类别》一文介绍了于日本明治三十八年三月一日调查的该馆藏书状况,使国人了解了他国图书馆事业发展之现状。对于书籍排列这一问题,杜定友在1927年参观日本图书馆后发表了《日本图书馆参观记》,并在文中对日本图书馆图书的陈列进行了记载[17]。《图书馆小识》中也具体讲解了图书在完成分类后应如何排列于藏书库的函架之中,以便出纳阅览。

3.2.2 文献组织

对日本图书馆文献组织的介绍和引入,主要集中在文献的分类和编目上。这一时期介绍日本图书馆藏书分类的论文颇多,例如1987年译自日本内阁官报的《日本图书》中介绍了东京图书馆藏书分为八门[18]。孟昭常在《录日本大桥图书馆杂志目击言》中言明日本大桥图书馆杂志按杂志内容细分为32部[19]。杜定友撰写的《日本图书馆参观记》对东京帝国大学图书馆、京都图书馆、大阪图书馆、京都帝国大学图书馆等日本八所图书馆的图书分类法进行了介绍,并表达了自己对当时日本图书馆图书分类法的看法:日本国内各图书馆的图书分类法不一致,但各类排列次序基本一致;他们的分类标记多取用十类法;中文书籍的分类只有京都帝国大学文科图书馆采用四库法,其余多采杂志用经、史、子、集、洋装、辞典、杂志等七类,但并不做细分等[20]。其观点在后来的报刊中依然可见重申者,如1932年发表在《中华图书馆协会会报》上的《日本内地各图采用十进分类法》一文就提及“日本内地各图以日人森清氏所著之十进分类法,系仿美国杜威博士而作,其法颇适合于内地应用。据日本图协会调查,现已采用者,达四十六处之多”[21]。李隶华、许防如则对帝国图书馆分类法、日比谷图书馆分类法、大桥图书馆分类法做了介绍[22]。通过梳理这些文章,可以窥见民初同时期日本图书馆的分类方法受美国杜威十进法的影响较大。民国后我国图书馆分类法的改良亦可能受到了杜威来华和日本图书馆分类法的双重影响。

关于文献的编目,李隶华、许防如在《日本图书馆概况(参观报告)》中有简略提及,于震寰所译的《日本图协会和汉图书目录法》中也有重点介绍。国人参观日本图书馆后,对日本图书馆编目实践亦有所记载,譬如邹楫、张树勋的《日本教育考察报告书(续第十期):东京市立简易图书馆(二月七日参观)》、赵鸿忠的《参观日本东京藤山工业图书馆报告》。

3.2.3 文献服务

有关日本图书馆的译作中,对文献服务这一方面的介绍大多仅限于对日本图书馆读者阅览状况的统计,例如每年的阅览人数、日平均阅览人数、阅览图书数量、阅览书籍类型以及某一时间段阅览某一类型图书的数量。除此以外,还包括文献服务的一些规则或方法,譬如对读者年龄的限制、读者办理借阅的程序、阅览时间等。

20世纪初黄嗣艾所著的《日本图书馆调查丛记》文后附有日本图书馆的统计表格,该表既可作收费登记用,也能为分析读者行为积累原始资料,这一方法后被我国图书馆所借鉴。基于这些充实的统计材料,国内介绍日本图书馆读者服务的论文颇多,如《日本:帝国图书馆阅览人员及贷附图书(明治三十四年以来)》《日本图书馆之盛况》《日本公私立图书馆比较表(昭和三年)》《日本今治市立明德图书馆临海文库》《日本图书馆概况》等,从这些统计数据中可以看到当时日本图书馆事业发展之迅速。

除了对日本图书馆读者借阅情况的介绍,这些译介的内容还包括对借阅方法的引入,如借阅券、借阅流程、借阅规则等。各馆的馆内阅览流程基本上保持一致,只在图书外借上稍有不同,不同图书馆对外借手续的办理、借书数量和时间的期限、超期的惩罚等都有所区别。如东京市立简易图书馆要求入览者须先取阅览券,详书姓名、住址、职业、书名等,有管理员检取[23]。日本帝国图书馆对图书带出有另设的规则,具体规定了图书带出资格的满足条件、外借图书册数、时间的限期等,并且规定了服务对象的范围,以年龄为限制,“年满十五岁以上者不论何人得借阅本馆图书”[24]。蔡文森通过翻译服部教一的《欧美图书馆之制度》,介绍了德国官立图书馆的借阅方法。日本近代图书馆多为收费制,阅览券的使用较为普遍。帝国图书馆作为日本当时唯一的国立图书馆,对全国图书馆的发展具有指导意义,其收费制也极具代表性。相关规定在《日本帝国图书馆规则》一文中有所记载,赵鸿忠也在《参观日本东京藤山工业图书馆报告》中详细介绍了日本东京藤山工业图书馆的阅览费制度。

3.3 图书馆学术建制

3.3.1 图书馆组织

清末民初时期的日本图书馆组织有日本图书馆协会、日本青年图书馆联盟、日本书志学会等,它们的发展经历了较长的阶段,对我国图书馆学术组织的构建具有启发意义。1924年,《浙江公立图书馆年报》介绍了大正八年(1919年)修正的日本图书馆协会规则[25],这时期我国杂志上刊登的译介图书馆规则、制度的文章还较少,对图书馆协会的介绍更多集中于日本图书馆协会举办的各类活动。譬如《日本图书馆协会第二十回全国图书馆大会日程》《日本昭和二年度之图书馆协会总会》《日本第二十一回全国图书馆大会》《日本之图书馆周间》等,内容主要为日本全国图书馆大会召开的时间、日程安排及主题,各地图书馆协会的成立和会议的召开,图书馆间的联合大会等。由日本图书馆协会主办的图书馆大会面向日本全国各图书馆开放,会议地点不固定,一年举办一次,议程通常为三日,一般会组织演讲、讨论以及参观图书馆等活动,围绕当时日本图书馆在发展过程中遇到的实际问题进行交流和探讨。《日本图书馆界之新组织》[26]和《日本书志学会纪事》[27]分别对日本青年图书馆联盟、日本书志学会进行了详细介绍。

3.3.2 图书馆教育

日本图书馆学教育在二战后才逐渐形成正式体系,战前的图书馆教育主要以讲习所、讲座的形式开展。严格来说,当时的图书馆教育更像是一种技能培养,偏向于职业培训。《日文部省图书馆讲习所十周年纪念式(附表)》《日本图书馆讲习所招生》《日本图书馆讲习所之毕业与始业》等文章都对图书馆讲习所的学科课程及课时数、修业年限、招生人数、招生对象等规定以及毕业、投考情况进行了介绍。除文部省开设的讲习所以一年为期限外,更多的图书馆教育是短期培训,如青年图书馆联盟、各地图书馆开设的各种讲习会和讲座,大多为期三至五天。《青图联之图书馆学讲习会》《日本之暑期图书馆学讲习会》就介绍了当年日本各图书馆团体举办的短期培训。各讲习会由不同层级的图书馆或图书馆学术团体主办,时间不同、内容不一,涉及范围较广,主要以图书馆工作实践为主,如指导破损图书修理之实习、讲解图书馆设置要纲、今泽慈海的图书整理实务、玉井藤吉的图书目录法、太田为三郎的图书阅览事务等。

3.3.3 图书馆刊物

日本的图书馆刊物诞生于20世纪初,时间晚于欧美,因此国内对这一主题的译作相对较少。1926年,《中华图书馆协会会报》发表的《日本图书馆学杂志目录》一文,列出了日本十几所图书馆以及图书馆学术团体编辑出版的图书馆学杂志,并按其发行时间分为年刊、季刊、月刊。年刊有岩手县立图书馆的《馆报》;季刊有东京帝国图书馆的《帝国图书馆报》与和歌山县立图书馆的《图书馆报》;月刊数量最多,如东京市立日比谷图书馆主办的《市立图书馆及其事业》以及日本图书馆协会主办的《图书馆杂志》,还有可在东京堂书店阅览到的《图书杂志月报》和可在大阪间宫商店阅览的《图书馆研究》[28]。这些杂志中影响力较大的是日本图书馆协会主办的《图书馆杂志》,该刊创办于1907年,内容主要为对图书馆工作,包括目录、索引、咨询、服务、法律等方面问题的论述。日本青年图书馆联盟主办的杂志《图书馆研究》,内容也极其丰富,该刊重视图书分类问题,刊载了多篇有价值的探讨分类法的文章,如芮嘉森的《分类法之理论与实际》全书译文、《分类法之过去五十年》,以及森清氏的《和洋图书通用十进分类表案》[29]。

4 清末民国时期日本图书馆学思想的影响

虽然日本图书馆学思想传入我国的时间较短,其图书馆事业发展也尚处于初期阶段,对我国的影响不及欧美图书馆,但它被引入时我国对近代图书馆的认知尚处于蒙昧时期,因此它对我国早期图书馆事业的发展发挥了有限但重要的作用。从这一时期日本图书馆译介者的文字和留日学者的主张可知,日本图书馆学思想对我国图书馆事业的影响主要体现在三个方面。

一是近代图书馆学思想的启蒙。国人对日本政体、文化教育等方面的研究学习加速了日本图书馆学思想的传入,带来先进的图书馆服务理念。随着国人对公开办馆理念、图书馆社会教育职能的认识不断加深,其观念逐渐从“封闭、私有”转向“公开、公共”。从晚清媒体报道来看,彼时的日本图书馆就已具备了对社会开放的特征,如《西国近事汇编 壬午春季卷》报道了“日本开设藏书院,不论何人俱可入内看书,不取看费”[30];1898年5月发行的《时务报》亦记载了“东京上野公园,设有图书馆,庋藏各种图书典籍,供人入内观览。自去秋7月以来,复于晚间亦开馆纵观”[31]13-14。这些报道让国人对日本图书馆的对外开放有了初步了解,并开始将这一观念应用于我国的图书馆实践中。1897年,徐树兰了解到东京上野图书馆“听任众庶观览”[32]112-113,他筹建的古越藏书楼便吸纳日本图书馆的这一特征,以“公共阅览、公共使用”为藏书理念,此为新式藏书楼的开端。随后安徽、浙江等省陆续创办公共藏书楼,皖省藏书楼以“使有志学问之士,无论何省籍贯,均许来楼抄阅,以化畛域”[32]108为宗旨。

二是近代图书馆的普遍创建。当时的知识分子十分关注日本图书馆的发展,提出了在我国创建新式图书馆的主张。宋恕在《六字课斋卑议 ·图书章》中提到:“日本及白种诸国莫不广置大小图书馆,藏古今佳图书,任民男女纵览,其大馆藏数或多至四五百万册,故通人之多,与我国不可同年语。”他就此提出:“今宜令各县皆置图书小馆一所或多所,购藏古今佳图书,任县民纵览;京师及各商口、各名城皆置大馆,其图书任国民纵览。”[33]刘光汉在《论中国宜建藏书楼》一文中参照东西方各国的图书馆设置情况,提出“今宜参用其法,于名都大邑设藏书楼一区,以藏古今之异籍”[34]。1907年,蛤笑在其文《社说:论保存古学宜广厉藏书》中介绍“东西各邦,皆有图书之馆,以数十计……”,并提出“今宜于通都大邑,人文荟聚之所,各建藏书楼一区,以储蓄古今典籍”的建议[35]。除此之外,清末曾赴日考察、留学的洋务派以及以康梁为首的改良派等也都大力主张建设新式图书馆。1909年清政府学部制定各项分年筹备事宜,提出“1909年京师开办图书馆”,“1910年各省一律开办图书馆”的规划[36],促使各省封疆大吏积极创办图书馆,仅1909年就建成7所省立公共图书馆。至1911年底,全国建有国家图书馆1所,省级公共图书馆17所,市县级公共图书馆10所,其中南京的江南图书馆和北京的京师图书馆成为一南一北两个实力最雄厚、规模最庞大、影响最深远的图书馆[37]。

三是近代图书馆学萌芽。随着日本图书馆学书籍传入国内,我国近代图书馆学开始萌芽,进入学术准备阶段,这一阶段的最大特征是图书馆专业学术词语的引入,如“图书馆”“索引”“参考书”“杂志”“资料”“情报”“知识”等等[38-39],其中“图书馆”“图书馆学”等核心词汇的传入与普及对我国近代图书馆学术的发展具有重要意义。“图书馆学”一词的出现和流行,也证明了日本图书馆相关译作有着引入日本图书馆学载体之作用。该术语首现于谢昌荫发表在《四川教育官报》的长篇译文《图书馆教育》中,原作者是日本的户野周二郎,文中多处出现“图书馆学”的说法。1912年《通俗教育研究录》第4期专门介绍了《图书馆教育》,也用到了“图书馆学”一词,称户野周二郎为日东研究图书馆学之经验家[40]。1918年顾实编纂了《图书馆指南》,书中屡次言及“图书馆学”,认为图书馆学有助于图书馆之经营。至1923年,上海商务印书馆出版杨昭悊所著的《图书馆学》 两册,“图书馆学”一词乃流行于图书馆界,图书馆学之研究亦大见发达[31]198。

5 结语

译介日本图书馆学相关著作的风潮起于晚清,在20世纪30年代数量达到最多。近代译介日本图书馆学的作品虽然未成体系,但在日本图书馆思想传入的过程中发挥了重要作用,不仅为我国图书馆的建立和发展提供了可参照的蓝本,而且在一定程度上促进了我国图书馆学的诞生。