杂粮营养物体内和体外消化研究现状及其产物的功能性

2022-06-23戴凌燕阮长青张东杰王长远李志江

姜 鹏, 刘 念,3, 戴凌燕, 阮长青, 张东杰,3, 王长远, 李志江,3

(黑龙江八一农垦大学食品学院1,大庆 163319) (黑龙江省杂粮加工及质量安全工程技术研究中心2,大庆 163319) (国家杂粮工程技术研究中心3,大庆 163319) (黑龙江八一农垦大学生命科学技术学院4,大庆 163319)

杂粮是指除了玉米、小麦、水稻、薯类、大豆等五大作物以外的粮食作物,与传统的主粮相比,杂粮含有膳食纤维、维生素、矿物质(铁、锌等微量元素)和氨基酸等丰富的营养物质[1]。体外消化模型是用来模拟营养物质在体内的消化吸收情况的一种模型,杂粮中的功能性成分如β-葡聚糖、多糖、酚类和纤维素等,在预防各种癌症、提高机体免疫力及降低糖尿病发病率等方面发挥着重要的作用。为评价杂粮营养物的研究现状,本文综述了杂粮在体内外消化过程中淀粉、蛋白质、酚类、多糖等营养物质的变化,并概述了杂粮消化产物的功能。

1 体内和体外消化产物的研究现状

1.1 体内和体外消化的方法学

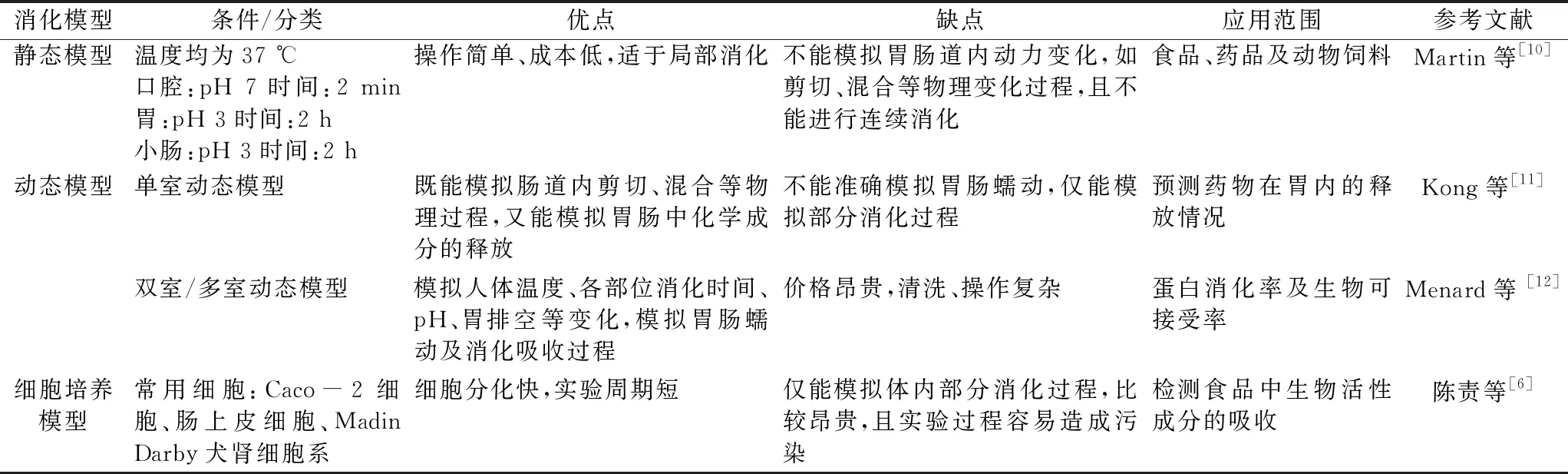

体外消化模型是一种用来模拟口腔-胃-肠道中食物的结构变化、消化吸收率和释放的一种模型,根据目前现有的研究方法可将其分为静态模型、动态模型以及细胞培养模型[2](表1),其中双室/多室动态体外模型具有较好的模拟特性,对蛋白质的消化应用较广。Miller等[3]通过模拟铁元素在人体中的消化吸收情况提出了体外消化模型的概念,随后体外消化模拟逐渐得到应用。Sun等[4]详细地介绍了肉类、鱼类、乳制品等食物在体外消化模型中的应用并对体外消化条件进行了分析。Hollebeeck等[5]采用响应面的方法进一步对消化过程中的pH、时间、酶浓度等三个因素进行了条件优化。Minekus等[6]提出了一种通用的、标准化的静态体外消化模型并得到了广泛的应用。食物在体内的消化吸收往往会受到食物本身的相互作用以及消化环境的影响,研究时首先要考虑各消化部位所需的条件(如pH、温度、酶的类型),其次要明确各消化部位在消化食物的过程中所吸收的营养物及生物活性化合物的量[7]。刘江宁等[8]以8种杂粮混合粉为原料,通过模拟体外消化确定了发酵杂粮粉中多酚和黄酮的最佳释放时间为胃消化1 h、肠消化2 h,在此条件下,多酚和黄酮的生物利用率为11%左右,为酚类物质的体外消化条件提供了一定的参考。

体内消化系统条件复杂,体内实验存在周期长、费用高、结果的重复性较差,且存在着伦理道德等问题,因此模拟体外消化成为学者们研究食物消化吸收过程的一个重要手段[9]。由于在模拟体外消化过程中很难控制其消化条件,导致实验结果与真实值之间会存在一定的差异,所以应当进行验证性实验,确保体外实验结果与体内实验结果的一致性,从而提高实验结果的准确性。

1.2 杂粮与主粮营养物的主要差异

杂粮营养物质较为丰富,如薏米中膳食纤维含量是大米的7倍;荞麦中赖氨酸的含量是大米的3.1倍、小麦的2.3倍;小米脂肪组成中含有70%的亚油酸,而大米和小麦中仅含31%和42%[13]。因此,相比于主粮,杂粮具有较优的营养价值和良好的保健效果,对丰富主粮膳食组成具有重要的意义。

徐元元等[14]研究发现荞麦、燕麦等6种杂粮中总酚含量显著高于小麦、大米2种主粮,薏米、燕麦中黄酮含量显著高于小麦等主粮。通过对抗氧化能力测定发现,除糜米外,杂粮的抗氧化活性均高于主粮。Alvarez-Jubete等[15]通过研究也证实了荞麦、藜麦等杂粮的酚含量与抗氧化能力高于小麦等主粮。因此,食用杂粮比主粮可能将摄入更多的营养和功能成分,有益机体健康。

1.3 杂粮与主粮的体内与体外消化差异

杂粮与主粮中营养物质在体外消化过程中也存在着差异,研究发现杂粮中抗性淀粉含量显著高于大米,且经过蒸煮、微波、加压等加工方式处理后进行体外消化,杂粮中淀粉的消化率显著低于大米,原因可能是抗性淀粉的存在降低了淀粉的消化率[16]。

表1 常见的体外消化模型及优缺点

此外,杂粮中淀粉可以延缓餐后血糖的上升,体外及体内实验均证明了小麦和玉米中葡萄糖的生成量高于荞麦,因此荞麦淀粉的消化吸收速率较慢,对维持餐后血糖具有积极意义。通过对比发现,在采用高压蒸煮模拟胃消化时,燕麦中蛋白的消化率(49.03%)低于大米(THXM籼米78.29%、JJGM粳米77.17%、JZM籼米68.47%),这可能与高压蒸煮的条件有关,也可能由于燕麦中的蛋白主要在肠中被消化(燕麦在小肠中蛋白消化率为78.84%),具体原因还有待进一步证实[17,18]。

2 杂粮体内和体外消化研究现状

2.1 宏量营养物的消化

2.1.1 淀粉

淀粉的结构对消化具有一定的影响。王竹等[19]通过体内、体外实验结合的方法证实,2 h以内在小肠内被消化吸收的是可消化淀粉(包括RDS和SDS),而2 h后在小肠内不被消化吸收的淀粉为抗性淀粉,抗性淀粉通过降低小肠内葡萄糖的含量刺激类胰高糖肽-1的分泌,从而抑制胃液的分泌。淀粉对消化酶的易感性可影响淀粉在肠道中的消化率和吸收速度,研究表明淀粉在口腔中初步被唾液淀粉酶消化,在α-淀粉酶和黏膜α-葡萄糖苷酶的作用下在小肠中转化为葡萄糖,因此α-淀粉酶和黏膜α-葡萄糖苷酶共同决定淀粉的消化速率[20]。此外,细胞壁结构对淀粉的消化率也有一定程度的影响,由于淀粉通常存在于胚乳的细胞壁内,细胞壁主要是由纤维素、葡聚糖、木聚糖等非淀粉多糖构成,而葡聚糖对淀粉酶具有一定的抗性,但细胞壁在经过研磨等工艺被破坏后,淀粉颗粒会更易与酶接触,从而提高消化率[21]。

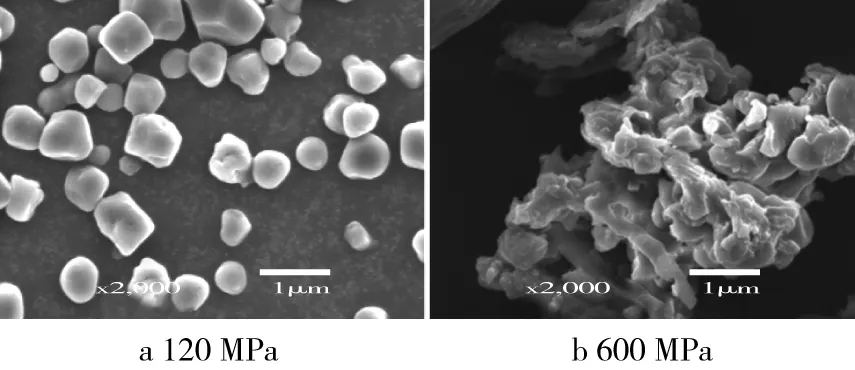

图1 高静水压处理对荞麦淀粉结构影响电镜扫描图[23]

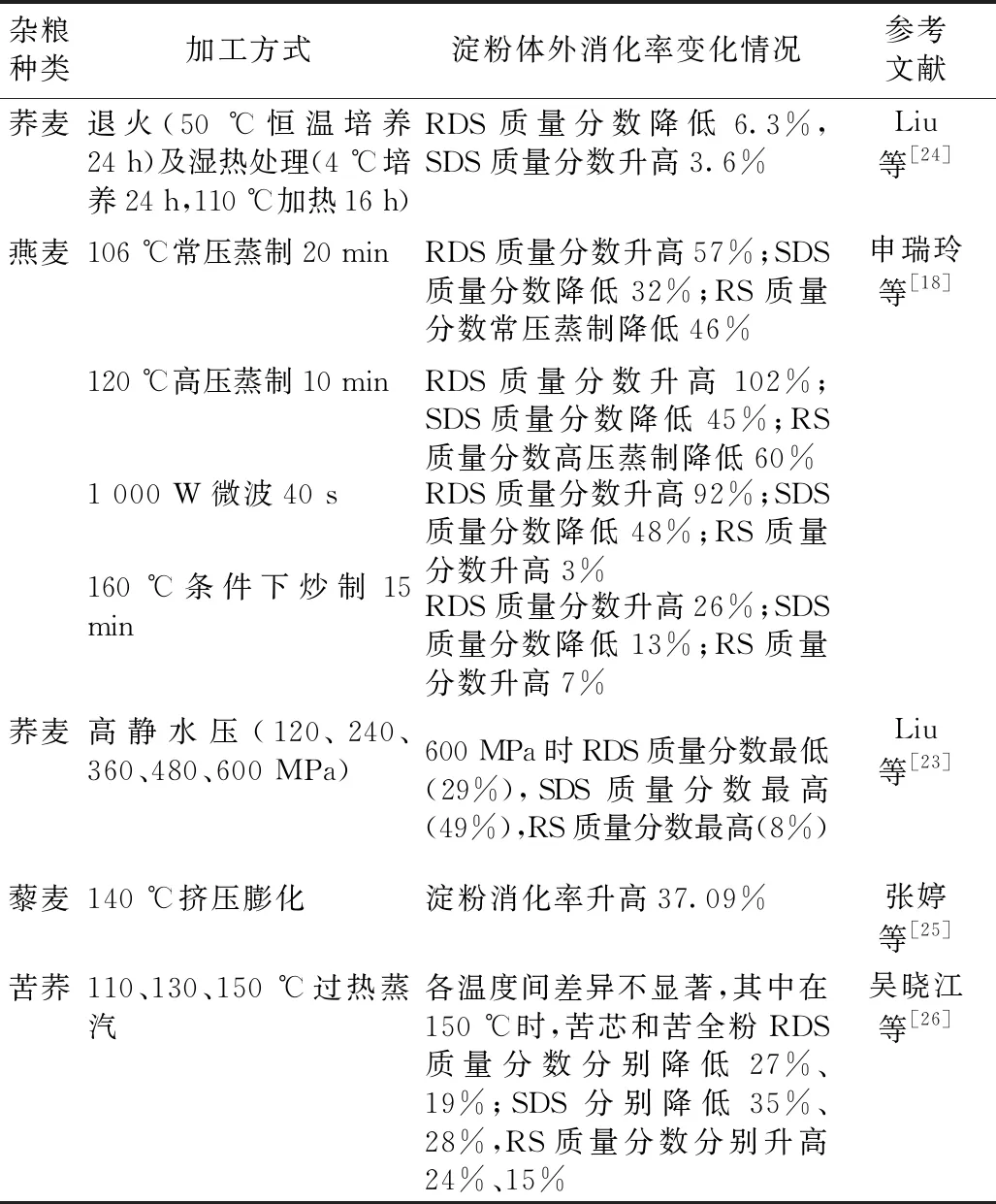

发芽、挤压、高静水压等加工方式对淀粉的消化率也有一定程度的影响(表2),如高温促进燕麦RDS含量提升、高压处理降低荞麦RDS含量等。研究表明,种子发芽过程中包裹在淀粉外层的蛋白质和纤维基质等会发生松动,从而有利于淀粉酶对淀粉的水解作用,萌发过程也会使淀粉酶抑制剂活性变弱,α-淀粉酶活性增强,因此发芽可以提高淀粉的消化率[22]。一定的外界压力对淀粉消化率也有影响,在120~480 MPa压力作用下,荞麦淀粉的晶型没有变化,而在600 MPa下荞麦淀粉晶型由“A”型变成“B”型,因此高压可以破坏淀粉晶型,影响内部的有序性,从而增加α-淀粉酶的水解位点,提高淀粉的消化率(图1)[16,23]。因此,不同的加工方式会改变淀粉内部的结构,使淀粉内部的有序性、结晶结构发生变化,利于α-淀粉酶对淀粉的作用,使淀粉消化率升高或降低,进而利于开发适于不同类型人群食用的淀粉类食品。

表2 加工方式对淀粉体外消化率的影响

2.1.2 蛋白质

杂粮中蛋白质含量丰富,具有增强身体抵抗力、形成新的组织、参与物质代谢与能量代谢、提供能量等功能特性[27]。但其氨基酸组成不均衡,如高粱、燕麦、薏仁中第一限制性氨基酸为赖氨酸[28]。研究多集中于加工方式对杂粮蛋白质的消化率的影响(表3),如热处理、超高压处理、脱酰胺处理、碱处理等,其中蒸煮可以降低红、白高粱全蛋白质和蛋白质消化率,发芽可提升糜子与燕麦中蛋白质消化率。范冬雪等[29]研究蒸、煮、挤压等热处理对小米中蛋白质消化率的影响,小米中蛋白质消化率分别降低31.00%、17.15%、11.02%,原因可能是小米中醇溶蛋白经过热处理后二硫键作用增强,小分子蛋白质发生聚集,造成蛋白质溶解性降低,疏水作用增强,影响蛋白酶对蛋白质的水解;Oria等[30]发现高粱蒸煮20 min后蛋白质消化率降低25%左右,加入还原剂(亚硫酸氢钠)处理后,蒸煮和未经蒸煮的蛋白消化率分别升高23.8%和12.6%,说明蒸煮可以使高粱蛋白消化率降低,而还原剂的加入可以使难溶的醇溶蛋白间的二硫键断裂,蛋白消化率升高。

此外,淀粉对蛋白质的消化率也有一定程度的影响。Duodu等[31]研究发现,预先用α-淀粉酶处理的红、白两种高粱,其蛋白质的消化率分别升高20%和15%,原因可能是蛋白质表面包裹的淀粉被分解后,蛋白质的酶作用位点会暴露出来,易于蛋白酶的水解。此外,一些抗营养因子的存在也会影响蛋白质的消化率。Duodu等[32]发现,高粱中的单宁会与蛋白质形成复合物,植酸会与蛋白质形成不溶性络合物,均会使高粱蛋白质消化率降低。

蛋白质的消化率不仅与外界因素有关,植物本身成分发生的相互作用也会对其产生一定的影响,应综合多个方面对杂粮中的蛋白质进行加工和利用。

表3 加工方式对蛋白质体外消化率的影响

2.1.3 脂肪

脂肪在杂粮中的含量显著高于主粮,其不饱和脂肪酸对动脉粥样硬化等疾病具有预防作用,近年来,国内外关于杂粮中脂肪的体内、体外消化的研究比较少,杂粮中的淀粉、酚类含量都会对脂肪的分解造成影响。单甘油酯会与直链淀粉形成络合物,这种络合作用会随着脂肪酸的链长和饱和程度的增加而增加,进而降低淀粉的消化率,因此含有高直链淀粉的食物可以降低血糖和胰岛素水平[35]。Wang等[36]发现挤压(120 ℃,120 r/min)可以使直链淀粉与脂肪形成直-脂复合物,使脂肪质量分数降低78%。胰脂肪酶参与脂肪分解的过程,而多酚对胰蛋白酶具有抑制作用,因此多酚可以抑制脂肪的分解,起到降低血脂的作用。此外,葡萄糖作为脂肪合成的主要原料,当其含量过高时会有助于脂肪的合成,对降脂有不利的影响[37]。燕麦油可以增强饱腹感,这与燕麦中的极性脂质有关,燕麦中极性脂质主要由半乳脂质和甘油磷脂组成,而甘油磷脂中含有大量对胰脂肪酶具有抑制作用的磷脂酰胆碱[38],Lindberg等[39]通过建立人体肠道脂解简化模型,即未模拟脂肪在口腔和胃部的消化,使脂肪直接进入十二指肠消化,证实了燕麦中的极性脂质可减缓脂肪分解,使脂解率降低(极性脂质质量分数为4%、15%、40%时,脂解率分别降低约5.0%、5.5%、6.2%),但其并未考虑到其他营养成分的消化对脂肪分解是否会有影响。因此,影响脂肪分解的主要因素是淀粉、酚类以及分解脂肪的酶类,对于其他因素是否产生影响还有待研究。

2.1.4 纤维素

纤维素在燕麦、大麦中含量较高[40,41]。由于人体肠道内不存在纤维素酶,故纤维素在小肠中通常不被消化吸收,但部分会在大肠中微生物的作用下被发酵。纤维素在胃中可以吸收水分,遇水会形成黏稠状物质,增强饱腹感,对胃排空具有延缓作用,并可以抑制葡萄糖的释放,减缓淀粉的消化率,进而影响胰岛素水平和血糖水平,且其抑制淀粉水解的作用显著高于脂肪和蛋白质[42,43]。李楠等[44]通过体外消化研究发现在饼干中添加纤维丰富的燕麦麸可抑制蛋白水解和葡萄糖的释放。因此,作为主食的有益补充,杂粮提供了丰富的膳食纤维素,达到为机体控制肥胖和降血糖等作用。

2.2 痕量营养物的消化

2.2.1 酚类物质

酚类具有调节肠道菌群、降低血糖及心脑血管疾病等功效[45,46],可以分为游离态(多存在于种子的外种皮中)和结合态(多存在于细胞壁中),杂粮中酚类主要以结合态形式存在[47]。多酚类物质主要以聚合物、糖基化以及酯类的形式存在,多酚通常由胃中的胃消化酶、小肠上皮黏膜的刷状缘酶(LPH)以及大肠中微生物群落的作用下断裂糖苷键并释放苷元,随后以主动运输或被动扩散的形式进入小肠或大肠的上皮细胞被吸收,在Ⅰ相代谢(主要是在CYPs酶系的作用下发生)和Ⅱ相代谢[主要包括葡糖醛酸化、硫酸盐化及由COMT(儿茶酚氧位甲基转移酶)介导的甲基化反应]的作用下,部分进入血液循环,剩余部分被外排至肠腔。酚酸类物质主要在胃中吸收,游离态多酚主要在小肠中吸收,而结合态多酚主要在结肠中菌群的作用下被吸收[48]。此外多酚可以抑制淀粉酶、葡糖苷酶和葡萄糖转运体,减少麦芽糖、糊精的生成和葡萄糖的转运,进而减少胰岛素的分泌,降低血糖[49]。

陈壁等[50]通过体外实验模拟研究发现,青稞经过胃肠消化后总酚含量升高92.87%,生物有效性升高93.17%,且在结肠发酵前期(前30 h)总酚含量升高117%,生物有效性升高110.14%,因此结肠发酵可促进多酚的释放,提高其生物有效性。

2.2.2 黄酮类物质

黄酮类化合物包括类黄酮、黄烷酮类、黄酮等,是杂粮中常见的多酚物质,具有调节肠道菌群、抑制炎症等功效[51]。许芳溢等[52]研究发现,添加4%~12%苦荞芽粉的馒头中,黄酮在胃肠道中的含量达到最大值,为苦荞原粉馒头的7~8倍,可能是因为经过胃肠道中消化酶的作用后细胞壁等结构遭到破坏或者是包裹在酚类外侧的蛋白质被胃蛋白酶水解为肽,黄酮类物质被释放出来,使消化液中黄酮类物质增加[53]。黑色的杂粮食品与浅颜色的杂粮食品相比有较多的花色苷(Cy-3-G、Cy-3-R和Pe-3-G)以及花青素等,因而黄酮含量较高、抗氧化能力也较强[54,55]。陆俊等[56]通过对黑麦、黑荞麦等6种黑色杂粮体外活性过程中发现,经胃和肠消化后,其黄酮释放量与对照组相比显著增加,其中黑麦和黑绿豆的最高;且胰蛋白酶、胃蛋白酶、胆汁可以促进黄酮的释放量和抗氧化能力,以黑米的变化最为显著,其中DPPH+、FRAP和ABTS+·在经胃肠消化后,比对照组分别增加了200%、171%和383%。

2.2.3 多糖物质

青稞、燕麦的麸皮中含有丰富的非淀粉多糖——β-葡聚糖,近年来研究多集中于β-葡聚糖降低胆固醇、降血糖、抗肿瘤研究,但对于其抑制机理还有待进一步探讨[57,58]。杂粮中的多糖可以维持体重、减弱氧化应激,苦荞中的多糖可以作为胰脂肪酶抑制因子来控制肥胖,且具有一定的保健功效[59]。丁丽婷等[60]预先喂食高剂量的燕麦多糖与直接口服70%乙醇相比,燕麦多糖可以减弱乙醇对小鼠细胞膜上H+-K+-ATP酶刺激,使胃液pH提升、胃蛋白酶活性增强,减轻胃黏膜损伤,由于乙醇刺激会产生大量的氧自由基,当其超过细胞的抗氧化能力时会产生氧化应激,而燕麦多糖会减缓小鼠胃内超氧化物歧化酶、谷胱甘肽活性的下降及丙二醛(MDA)的增加,减弱氧化应激反应,进而起到保护胃黏膜的作用。

3 杂粮消化产物的功能研究进展

3.1 抗氧化

由活性氧(ROS)引起的氧化应激是导致衰老、心血管疾病等病症的重要原因。朱仁威等[61]通过模拟体外消化实验对消化前后的黑米复配粥进行黄酮、酚类以及抗氧化能力的测定,发现经过消化后,多酚、黄酮、DPPH自由基清除等活性均升高,且黑米与紫米、红米的复配米粥会产生协同抗氧化作用。杂粮在复配后会产生协同抗氧化作用,经过体外消化后这种作用会增强,主要是由于黄酮与酚类物质发生了相互作用,但是在此过程中产生协同抗氧化作用的物质还有待进一步研究。复配的杂粮食品在经过体外消化后抗氧化能力升高,这为食用杂粮与主粮复配产品,进而预防及缓解由氧化应激引起的疾病提供了参考。

3.2 提高免疫力

多糖可以通过激活信号通路以及提高相关细胞因子的表达来提高免疫力[62],富含多糖的杂粮具有增强免疫力的功能。Fan等[63]通过饲喂免疫力匮乏的小鼠一定剂量的藜麦多糖(QPS),发现每天喂食50、100 mg/kg的QPS对白细胞介素-6(1L-6)及肿瘤坏死因子(IFN-ɑ)的分化有促进作用,且每天喂食100 mg/kg的QPS小鼠体内免疫球蛋白(IgM)、溶菌酶(LYSO)含量增加,巨噬细胞含量上升,这是由于免疫力匮乏的小鼠体内会暴露大量的环磷酰胺,降低细胞因子含量,而一定剂量的QPS能明显提高免疫低下小鼠血清中细胞因子的水平,因此藜麦多糖可以调节机体的免疫力。

3.3 预防心血管疾病

心血管疾病主要是由于心脏及血管功能障碍引发的,近年来死亡率、发病率呈上升的趋势,已经严重威胁到人类的健康。预防低密度脂蛋白(LDL)氧化是防治心血管疾病发生的有效手段,杂粮中某些酚类成分(芦丁、黄酮等)对LDL氧化起到一定的抑制作用,如Pasko等[64]通过动物体内实验表明,喂食藜麦后的Wistar大鼠低密度脂蛋白、甘油三酯、血清总胆固醇含量均降低。姚轶俊等[65]对荞麦、薏仁等4种杂粮的体外消化后的多酚提取物,建立HepG2细胞高脂模型,发现随着多酚含量的增加,甘油三酯、低密度脂蛋白的含量也呈现下降的趋势,其中荞麦组甘油三酯含量与模型组相比降低1/3、LDL含量下降至0.025 mmol/g prot。LDL可将胆固醇携带到细胞外围被氧化,形成氧化性低密度脂蛋白,当其积累量过高时,大量的胆固醇会附着在血管壁,长时间会导致动脉硬化,而体内外消化实验证明,添加酚含量丰富的杂粮,对降低LDL、甘油三酯含量具有显著效果。因此杂粮中的酚类物质可以降低血脂含量,并可改善由脂代谢异常引起的心血管疾病。

3.4 降血糖

血糖生成指数(GI)反映了人体摄入食物后引起血糖的变化程度,低GI的食物具有消化、吸收慢,延缓血糖上升等特点,可以较好的控制血糖指标。王鹏等[16]通过体外模拟实验发现燕麦、荞麦等杂粮有较低的GI,这是由于杂粮中含有丰富的抗性淀粉,在消化过程中抗性淀粉会由于吸水作用形成溶胶,既增强了饱腹感,减少食物摄入量,又对血糖起到了一定的调节作用。Yang等[66]发现燕麦中的膳食纤维可以降低小鼠体内血糖水平,这是由于膳食纤维可以通过阻碍葡萄糖的扩散和吸收,降低小肠内葡萄糖浓度,从而降低餐后血糖水平。因此,引起血糖上升的主要原因是人体对食物中糖类的快速消化吸收,而杂粮中的膳食纤维、抗性淀粉等可以控制糖类的吸收,延缓血糖上升。

3.5 其他功能

研究发现杂粮还有其他功能,比如燕麦或大麦中的可溶性膳食纤维对预防结肠癌、肥胖等具有显著效果[67]。此外,燕麦中的β-葡聚糖具有保护2型糖尿病大鼠的肠黏膜免受损伤、改善肾功能、丰富肠道菌群结构的功能。为肝功能损伤的小鼠服用荞麦,甘油三酯、胆固醇含量降低,GSH-Px与SOD活性升高,说明荞麦可以治疗由氧化应激引起的肝脏损伤[68]。

4 小结与展望

杂粮富含纤维素、多糖、黄酮、多酚等活性成分,且杂粮的抗氧化能力、氨基酸含量、膳食纤维含量等显著高于主粮,具有预防癌症、心血管疾病、降血糖、降血脂等多种功能,不同比例的杂粮混合食用还有助于人体的营养平衡。体外消化模拟实验具有周期短、成本低、操作简单、结果可重复强等优点,但目前关于模拟杂粮体外消化过程中也存在着一些问题:研究主要以单个营养成分消化吸收为主,对摄入体内的食物是否会产生相互作用的研究较少;体外消化模型一般模拟胃和小肠的消化过程居多,但进入人体的营养物质如纤维素等会在结肠中微生物的作用下被分解,关于此方面的研究较少;研究应与体内的真实消化环境相接近,但目前关于不同种类食物的体内消化数据较少,因此其一致性有待进一步研究。