“项目化命题”:存在问题与改进建议

2022-06-23杨磊杨丽君吴欣歆

杨磊 杨丽君 吴欣歆

摘要:“项目化命题”是以项目化学习组织方式为参照,在真实情境的引导下,整合测试材料,结构测试任务,统整测试内容,生成项目产品,测查关键能力与核心素养发展水平的命题模式。基于对2021年19套中考语文试卷的分析,发现“项目化命题”存在的问题为:情境观照时代精神,但难以满足个人体验;任务体现产品导向,但逻辑关系不够缜密;考查内容走向统整,但尚未实现纵深融合。据此,提出“项目化命题”的相关建议。

关键词:项目化学习;“项目化命题”;中考语文卷

本文系北京师范大学中国语文与海外华文教育研究中心课题“全国中高考语文试题研究”(编号:66400004)的阶段性研究成果。“项目化学习”(PBL,projectbased learning)这一概念由美国教育家克伯屈在1918年首次提出。伴随着我国语文课程改革步伐的迈进,国内相关学者与一线教师对项目化学习作出了本土化、学科化的改进与实践,并阐释了其核心概念。在语文学科,项目化学习被定义为在真实或模拟的语境中,精心设计项目学习任务,整合相关课程资源,通过综合、开放、自主的语文实践活动,习得语文关键能力,获得语文学习成果,建构语文学习经验,形成语文核心素养和人文价值观念的学习模式。综合来看,无论是克伯屈对项目化学习的界定,还是我国学者对项目化学习的再阐释,其核心概念都围绕着情境创设、问题解决、创新实践等关键词展开。随着项目化学习实践探索的不断深入,如何将项目化学习的方式迁移至命题领域,以“项目化命题”的方式进行纸笔测评,成为语文评价研究的新话题。结合有关项目化学习的内涵与外延,我们将“项目化命题”定义为:以项目化学习组织方式为参照,在真实情境的引导下,整合测试材料,结构测试任务,统整测试内容,测查核心素养发展水平的命题模式。

一、 “项目化命题”探索中存在的问题

以“项目化命题”的特征观照中考语文命题,我们发现,“项目化命题”不是新生事物,现有的中考语文试卷中,已经可以看到“项目化命题”的尝试。这种尝试不仅体现在“综合性学习”“口语交际”等体现关键能力与必备品格的综合化取向特征的试题中,也能偶见于“积累与运用”“阅读”甚至“写作”试题中。我们从2021年的中考语文试卷中遴选了19套体现或部分体现“项目化命题”特征的试卷作为样本,分析如下:

(一) 情境观照时代精神,但难以满足个人体验

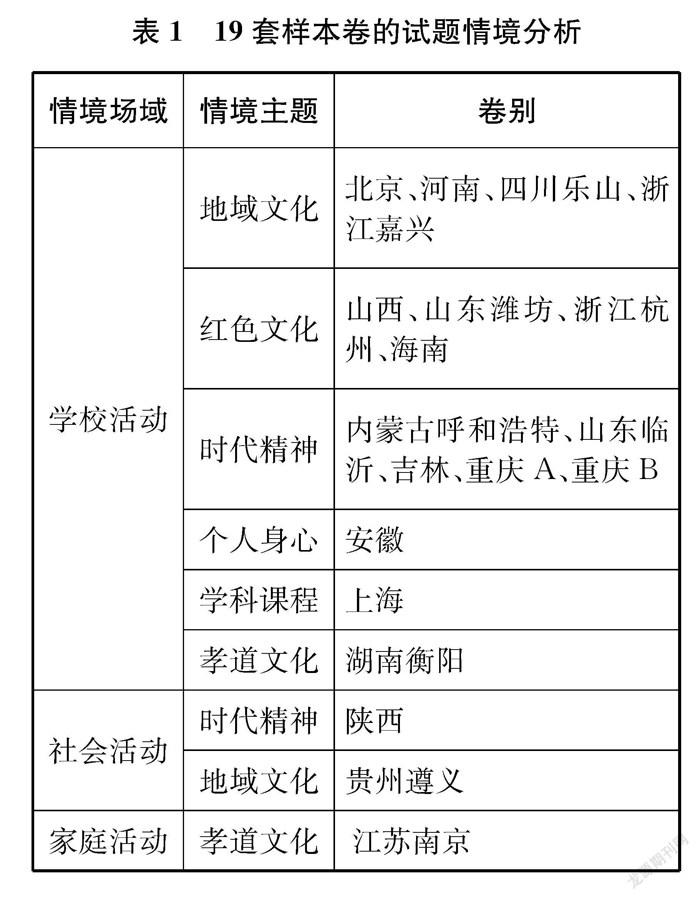

按照“情境场域”和“情境主题”两个维度,我们对19套样本卷的试题情境做编码分析,结果如表1所示。

可以发现,以“学校活动”作为情境场域的试卷最多,达16套。这是因为学校生活是学生相对熟悉的情境,也是命题人与学生能够产生生命体验交集的情境。当以情境的真实可感性作为评判要义时,此类情境便被赋予了合理性。

以展现、探索“时代精神”为主的情境主题居主要地位,占31.6%,其次是“地域文化”和“红色文化”的主题。此特征显著贴合了《义务教育语文课程标准(2011年版)》提出的“提高思想道德修养和审美情趣,逐步形成良好的个性和健全的人格”“继承和发扬中华优秀文化传统和革命传统,体现社会主义核心价值体系的引领作用,突出中国特色社会主义共同理想”的课程理念。

进一步观照情境场域和情境主题之间的关系,可以发现,以“学校活动+时代精神”构成的情境最为常见。一方面,此类情境贴近学生日常生活,有助于提高学生的参与感;另一方面,将校园生活与时代精神相联结,有利于展现学科育人成果,实现“立德树人”目标在评价中的渗透。

基于上述研究可知,现有试题情境多倾向于以校园生活为背景,观照个人精神品质发展。此类情境能够在学生体验与教师体验之间搭建桥梁,在一定程度上容易获得学生的心理认同。但生活的情境不等于真实的情境,真实的情境亦不等于能够激发学生创造力的情境。只有满足学生个人实践体验需求的、能够促使其深度参与的情境,才算得上有效的测试情境。

情境的宽度也限制着试题对能力的考查。从现有命题来看,校园生活情境多集中于主题班会、学校征文、游学活动等,学生要在这些情境中完成对应的学习任务,耳熟能详的生活体验在提升真实感的同时,也限制了学生的创造思维。因此,要拓宽情境的选择性,激发学生的参与感。

(二) 任务体现产品导向,但逻辑关系不够缜密

产品导向是“项目化命题”的又一特征。19套试卷中,具有“项目化命题”特点的试题体现出的产品导向,具体有两种呈现方式:一是试题情境中明确指出最终任务目标;二是仅在测试情境中提出活动主题,围绕主题设置多个学习活动。

前一种呈现方式示例如下:卷首语:亲爱的同学,为了丰富学习生活,提高运用知识解决问题的能力,嘉舟两地九年级学生开展“水文化的理解与传承”项目化学习。本次学习分为“方案设计”“学习实践”“成果构筑”三个阶段,请你一起参加,期待你的精彩表现哦!该示例出自浙江嘉兴卷。其全卷采用“项目化命题”方式,创设了“水文化的理解与传承”项目化学习情境,并将项目化学习结构成三个部分:方案设计、学习实践和成果构筑,最终形成项目产品《水——让生活更美好》。该试卷命制分为两条线索:明线是“依据项目方案→完成项目实践→总结项目成果”,暗线是“整体规划能力→积累探究能力→总结提升能力”。明暗两条线索交织成三项主要任务,决定了每一项任务的完成都将为下一项任务的解决提供基础和经验,而所有子任务都将为最终项目产品的形成提供支撑。

后一种呈现方式示例如下:遵义历史悠久,文化灿烂,山水幽美,植被茂密,是紅色圣地,转折之城。她以无穷的魅力,吸引着八方来客。“遵小乖”(遵义“首席推荐官”、遵义2020年旅游发展大会吉祥物)为了让游客更好地了解遵义,请你帮助她解决以下问题。

23. 向游客介绍自己

结合遵义历史、景物以及人民的特点,解释身上的几个标志。

24. 向游客介绍遵义

从备选词语中选出最恰当的填入文段空白处,以体现“遵义”地名新内涵。

25. 向游客介绍烈士

“遵小乖”准备用一副对联赞扬邓萍将军,下联的最后一个词,她在“湘江、黄昏、遵义”三个词中犹豫,你认为哪一个词最恰当?为什么?该示例出自贵州遵义卷。它具有典型的“主题活动”组织试卷的特征。试题从遵义的历史文化和自然风貌入手,构建了“让游客更好地了解遵义”的主题情境,并在此情境下设计了“向游客介绍自己”“向游客介绍遵义”和“向游客介绍烈士”等三个主题活动。三个活动之间并不存在必然的依存关系,而是具有鲜明的相互独立性。

两种呈现方式对任务或活动的组织要求有明显差异。有总任务目标的试题,在命制时要充分考量各个任务之间的逻辑关系,每一个子任务的完成,都将为总任务的达成贡献经验。而只有活动主题的试题,在组织结构上对各项活动之间的逻辑关系要求较低,只需要确保活动围绕主题展开即可。

综合来看,有总任务目标引领的命题显然是我们所期待的“项目化命题”的方式,环节之间缜密的逻辑关系不僅能够加持情境的真实性,更能够赋予学生更强烈的参与感与实践动机。

上文提到,“项目化命题”中,各任务之间应存在合理的逻辑关系。前一个任务的完成为后一个任务的解决提供经验,子任务的完成为最终产品的形成提供支持。通过对样本试卷的分析发现,任务或活动之间缺乏合理的逻辑联系。

任务之间的关系有多种,例如平行关系、递进关系、对立关系等。平行关系指各任务围绕中心目标展开,任务与任务之间没有明确的逻辑联系,采用“主题活动”方式的试题,多采用此种任务组合方式。递进关系是指任务之间存在深化趋势,后一个任务要以前一个任务为基础,而前一个任务则需要为后一个任务提供经验支持。对立关系即任务与任务之间存在矛盾性,有助于引发学生的多向度思考。因此,为了实现学生深度学习的目标,构建复杂、明确、多样的任务逻辑关系成为“项目化命题”的有效保障。

(三) 考查内容走向统整,但尚未实现纵深融合

“项目化命题”的又一显著特征是打破知识领域壁垒,统整知识结构。通过对19套样本试卷的分析发现,大部分试题指向对学生语言积累与运用能力的综合化考查,而较少考量阅读与写作能力的维度。

19套样本试卷中,有18套试卷都对“语言积累与运用”维度做出了考查,而“阅读”和“写作”两个维度只有4套试卷命制了相关试题。其中,山西卷和浙江嘉兴卷将三个维度的试题进行了有机融合,河南卷考查了“语言积累与运用”和“阅读”两个维度,吉林卷考查了“阅读”和“写作”两个维度,陕西卷考查了“语言积累与运用”和“写作”两个维度。

造成三个维度“用力不均”的主要原因是样本试题大多在“综合性学习”板块呈现,而大部分试卷将“综合性学习”的相关内容嵌套在“积累·运用”维度中加以考查。另一个重要原因是,由于传统的积累、阅读、写作三维命题框架的限制,测试内容很难突破形式壁垒实现高度融合。

显然,浙江嘉兴卷和山西卷为我们提供了纵深融合的两种方案。浙江嘉兴卷摒弃传统试卷组织形式,完全采用项目化命题方式,将“语言积累与运用”“阅读”和“写作”依据任务要求排列组合,充分实现了三者的有机融合。而山西卷则采用“读·思”的方式,以三部分试题重新组织试卷内容,压缩现代文阅读篇幅,并将微写作与阅读相结合,将文言文阅读与古诗文阅读相结合,最大限度地消解了命题框架局限带来的弊端。

这也提示我们,只有多维度纵深融合,才能够构建真实的问题解决情境,进而实现对学生多向度能力的考查,发挥“项目化命题”的最大优势。

二、 “项目化命题”改进的建议

综合上述研究结论,目前,“项目化命题”仍处于探索阶段,虽然各省市中考语文试题的“综合性学习”板块已经显露出“项目化”特征,但仍存在许多不足。本节将针对上述问题,从测试评价命题的角度提出相应的改进建议。

(一) 以复杂任务关系构建真实测试情境

总体来看,真实情境由两部分组成,一是导语,二是任务关系。导语能够为学生创设一个前置测试情境,例如,“学校生活背景下的个人精神品质情境”就是在导语中创设的。学生阅读导语后,对测试内容产生初步预测与认知。但此时的情境难以让学生产生情感共鸣,学生很难从中获得真实的学习体验。在完成复杂关系任务的过程中,学生会逐步形成对情境的再认识。而随着任务的逐渐深入,学生与情境之间的关系也会逐渐从游离转向融入,此时便进一步强化了情境的真实性。

基于上述认知,命题人在命题时,要在导语部分尽量融合多种元素,构建复杂的测试场域,为学生思维发散提供可能。而在测试任务的拟定上,则需要结合导语构建的情境场域,具体思考每个任务之间的逻辑关系,通过复杂逻辑引导学生深度参与。

(二) 以产品驱动的方式组织项目任务

项目式学习需要有明确的项目产品。同样,“项目化命题”也需要有明确的终极目标。在达成项目的过程中,学生需要完成多项探究任务,而任务的构建则需要以最终目标为方向指引。在目标导向下,所有子任务的创设都需要在观照测试情境的基础上,全面指向最终目标的完成,为终极产品的建构提供经验支持。

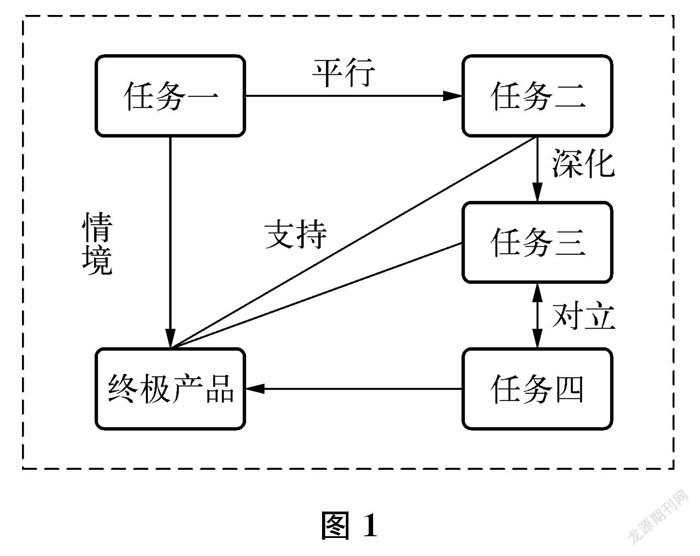

图1展示的是目标导向的项目任务组织模式。

可以看出,任务之间可以存在相对复杂的任务组织方式,如任务一与任务二之间是平行关系,指向同一个项目的两个方面;任

务二与任务三之间是深化关系,任务三的完成需要借鉴任务二的经验;任务三与任务四是对立关系,指向同一个项目的矛盾之处,激发学生的批判性思维;而无论任务关系如何,最终都为“终极产品”的建构提供支撑和经验。同时,终极产品也影响着四个任务的设置与组织。

(三) 打破维度壁垒,深度融合测试内容

单一的测试内容难以发挥“项目化命题”的最大优势,因此,命题人需要创新呈现方式,将语言积累与运用、阅读和写作等传统测试维度有机融合,充分发挥项目化测试的独特魅力。从试卷结构和测试材料组织两个角度分析,需要观照合理性和恰切性原则。

在组织试卷结构时,需要遵循合理性原则,即打破维度壁垒,深度融合测试内容,摒弃传统的为了阅读而阅读、为了写作而写作的思想,提倡在需要写作时写作,需要阅读时阅读。在组织测试材料时,需要遵循恰切性原则,即打破文本类型壁垒,不拘泥于古诗文、文学类文本和实用类文本,根据命题需要,合理恰切地组织测试材料,最终以组织方式和测试材料的深度融合带动考查维度的纵深发展。

(杨磊,北京师范大学文学院。杨丽君,北京师范大学文学院。吴欣歆,北京师范大学文学院,教授。)