心理表征与知觉线索的联合提示对视觉注意引导的影响

2022-06-21曾天德

罗 鹏,曾天德

(闽南师范大学教育科学学院,福建 漳州 36300)

我们在生活中搜索物品时常常要集中注意在物品特征上,这样有利于我们更快的寻找到特定的物品.虽然产生注意引导的主体都是被搜索物的某项属性特征,但在我们大脑中形成视觉注意的方式可能会有不同.目前学界对视觉注意的引导方式持两种观点:目标驱动理论认为视觉注意可能只被与搜索任务目标相匹配的特征所捕获,如视觉心理表征对视觉注意的引导[1];刺激驱动理论认为搜索任务中的显著特征会自动捕捉视觉注意[2].

心理表征(想象)是一种在没有感觉信息输入的前提下,基于记忆的知觉体验[3].个体可以通过心理表征重新体验知觉刺激或者用来模拟未来可能发生的事件[4-5].心理表征可以包括多种感官,但因为人类从本质上是视觉动物,我们大脑中收集到的信息绝大部分都来源于视觉,并且我们大脑中分配给是觉得大脑皮层组织比例比其他感官要高很多.因为视觉心理表征不需要外界知觉信息输入,由大脑通过历史经验产生,可以理解其为一种自上而下的加工过程.

近两年,有研究者开始关注纯色视觉心理表征对视觉注意的引导方式[6-7].在一定程度上,视觉心理表征的一致性效应可以抵消先前目标颜色所产生的短期历史选择效应[8].有研究者认为视觉心理表征对于注意的引导能力要比知觉表征对注意的引导更强大[1].被试在眼动追踪的情况下完成单例搜索范式,通过眼动将视觉搜索分为搜索前阶段、搜索阶段和反应阶段这三个阶段[9],分析表明知觉线索仅仅影响反应的第三个阶段并且对反应时的增益不如视觉心理表征,而视觉心理表征会同时影响视觉搜索的三个阶段.从上述结果来看,当单独加工时自下而上的知觉线索和自上而下的视觉心理表征对视觉注意的引导存在着一定的区别和联系,其引导机制略有不同.尚不清楚二者同时加工时,对视觉注意引导的效果是否会发生变化.

在探讨视觉心理表征对视觉注意的引导时研究者采用了不同的实验任务模式.有研究者采用了目标搜索任务模式[10],在视觉搜索前,被试需要执行一项与搜索任务无关的颜色想象任务,结果表明当搜索任务中的目标颜色与想象颜色相匹配时反应更快,而当参与者只被提示文字而不要求进行想象时则没有产生一致性效应.证明了视觉注意确实被分配给了与想象颜色一致的项目;另有研究者采用了单例搜索任务模式[1,7],被试在一个颜色单例和三个颜色同质的项目中找到单例项目并做一个与颜色无关的任务判断,同样证明了颜色心理表征的一致性效应.前人关于脑成像的研究表明,知觉和想象工作时能激发类似的脑区比如初级视觉皮层,随着需要处理信息的等级提高,他们所激活的脑区越来越相似[11].我们认为在任务中让被试在想象的同时呈现知觉线索会产生一定的对抗作用.因此,本研究通过两个实验分别探讨心理表征对视觉注意的引导和知觉线索与心理表征同时加工时对视觉注意引导的机制.实验1采用了单例搜索任务还原了前人的研究[7],探讨不同一致性条件下心理表征对视觉注意的引导;实验2采用单例搜索任务探讨心理表征和知觉线索同时加工时对视觉注意的引导.根据前人研究[1],表征线索在视觉搜索中与目标的匹配条件影响反应时,因此,假设1 为:在实验1 中,表征线索与搜索目标特征一致时反应时较低,与干扰物目标特征一致时反应时较高.在实验2 中,搜索任务前会相继呈现表征和知觉线索,二者同时进行工作,可能在一定程度上产生对抗,因此,假设2 为:在不同一致性情况下,表征线索对视觉注意的引导效应是正向的,表现为一致时促进搜索,不一致时抑制搜索.根据信号抑制假说[12],所有的显著目标在呈现时都会产生一个自下而上的显著信号,该信号会自动的吸引视觉注意,但这种信号可以在注意转移到显著目标之前被自上而下产生的抑制机制所抑制.所以假设3 为:知觉线索对视觉注意的引导会受到心理表征加工的影响产生抑制作用,表现为不一致时促进搜索,一致时抑制搜索.

1 实验1 不同一致性条件下心理表征对视觉注意的引导

1.1 方法

1.1.1 被试

参考Cochrane 等[1]的研究中所采用的被试数量.选取40 名在校学生(男5)参加实验,年龄为19~25岁.所有被试的裸眼视力或矫正视力均正常,无色盲和色弱情况,未参加过类似实验.在实验结束后给予适当的报酬.

1.1.2 仪器和材料

用MATLAB(版本为:2015b)编写实验程序,在显示器上呈现刺激,屏幕分辨率为1 280×1 024.

提示材料是描述颜色的中文词,分别为“黄”“绿”“红”“蓝”,提示字颜色白色,字体为宋体.单例搜索目标的刺激为彩色无边框钻石(2°×2°),其中填充色为黄(RGB:255,255,0)、绿(RGB:0,255,0)、红(RGB:255,0,0)、蓝(RGB:0,0,255)中的一种.注视点为白色“+”,所有刺激均呈现在黑色屏幕背景上.

1.1.3 实验设计与程序

实验1 重复了Cochrane等(2021)的单例搜索实验研究,旨在还原并验证心理表征对视觉注意引导的一致性效应.

采用单变量三水平(表征与目标物的一致性:有效、中立、无效)被试内设计,因变量是被试完成搜索任务的反应时.表征与目标物的一致性是指表征提示的颜色是否与目标物颜色一致.有效条件指的是单例目标物的颜色与提示被试想象的颜色相同;无效条件是干扰物的颜色与提示被试想象的颜色相同;中立条件是干扰物和目标物的颜色均和提示被试想象的颜色不同.

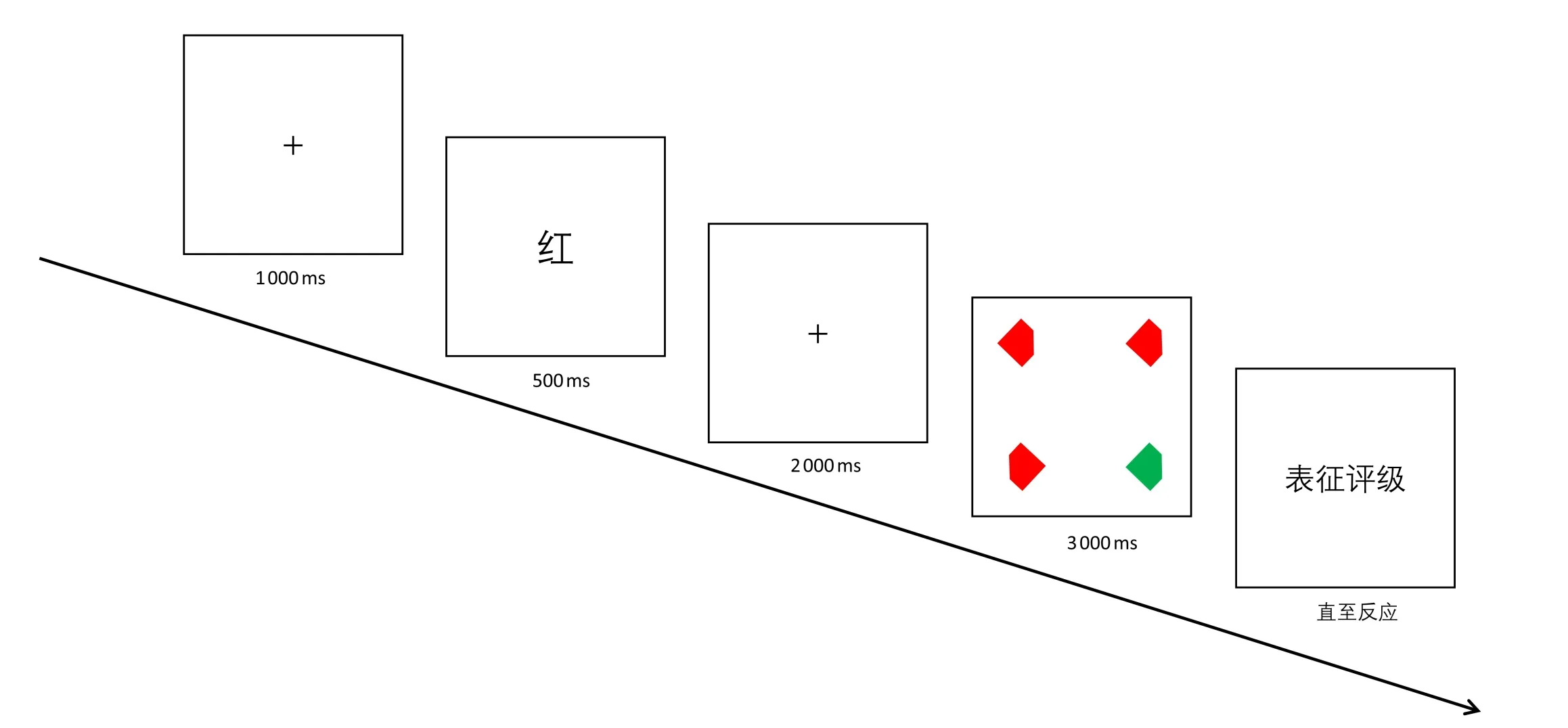

被试眼睛距离屏幕中心约57 cm,每组实验都按空格键开始,首先在屏幕中心呈现注视点“+”1 000 ms,之后提示的白色中文词呈现500 ms,要求被试想象一个该提示颜色的菱形(正方形旋转45°).文字消失后屏幕中心会呈现2 000 ms 的注视点“+”,然后呈现3 000 ms 的搜索屏.在搜索屏上共呈现四个缺失一角(左或右)的菱形(钻石),这些钻石分布在以屏幕中心为中心边长为约10°的一个虚拟正方形的四个顶点上.被试要做的是在颜色相同的干扰物钻石中找到单例颜色钻石,并判断缺角的方向,在保证正确的前提下尽快地按键盘上的按键进行反应,“M”键代表缺失右边,“N”代表缺失左边.在被试判断按键完之后,会要求他们以四点评分的方式来评价他们想象的生动性“1”代表没有想象,“2”代表比较模糊,“3”代表比较清晰和生动,“4”代表像正常视觉看到的一样清晰且生动.评价完之后开始进行下一个试次.

在实验的每个试次中,目标物和干扰物的缺失角方向完全随机,以确保“左、右”两种情况出现的概率相同.四种颜色线索在每个试次中出现的概率相同,不同一致性条件中,有效条件占50%,中立和无效各占25%.这样的设计也遵照了前人的研究,目的是为了鼓励被试尽可能的利用提示的线索.完整实验包括216 个试次,包括16 个练习试次和200 个正式试次,共5 个block,block 内的提示条件随机呈现,完成每个block后被试允许休息.完成整个实验约需25 min,实验1流程如图1(图中显示为无效条件).

图1 实验1 流程Fig.1 Experiment 1 Flowchart

2.2 结果

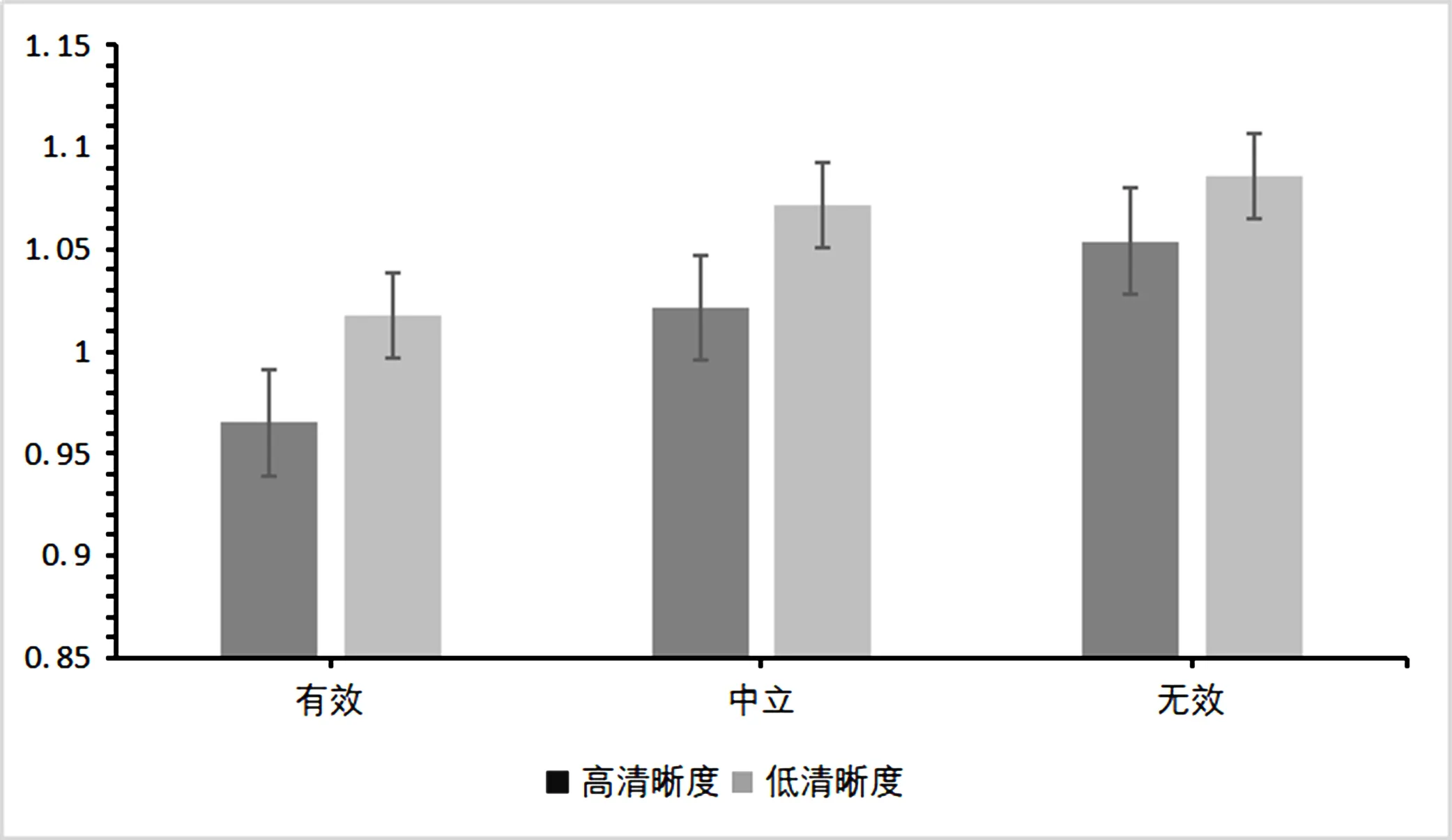

根据前人研究使用绝对临界异常值去除法,剔除了反应时小于200 ms 和大于2 000 ms 的试次,一个被试因错误率超过50%被剔除,实验1 搜索任务各条件下反应时平均数与标准差如图2所示.

图2 实验1 搜索任务各条件下反应时平均数与标准差Fig.2 Mean and standard deviation at response time for each condition of the Experiment 1 search task

分析搜索任务的反应时间,对数据进行单因素重复测量方差分析.结果显示,表征匹配条件主效应显著,F(1,38)=9.57,P<0.001,ηp2=0.438.事后检验显示,在匹有效条件下的反应时(968 ms)显著快于中立条件(1 030 ms)和无效条件(1 051 ms),t1(38)=-4.90,P1<0.001,Cohen’sd=-0.785,t2(38)=-6.77,P1<0.001,Cohen’sd=-1.084,中立条件与无效条件反应时差异显著,P=0.015,Cohen’sd=-0.410.

为分析心理表征的一致性效应是否收到表征生动性的调节,根据前人研究[1]将生动性评分为“1”“2”“3”的项目合并为“其他”类别,将评分为“4”的项目合并为“高”类别,因为我们对表征生动度最高的情况比较感兴趣,在此项上去掉了四个被试的数据,因为他们对表象的评分过于极端(要么全是4,要么没有4).不同清晰程度下各条件反应时平均数与标准差如图3所示.

图3 不同清晰程度下各条件反应时平均数与标准差Fig.3 Mean and standard deviation at response time for each condition at different clarity levels

将数据进行2 高低生动度×3 表征匹配条件重复测量方差分析,分析结果两因素交互作用不显著P=0.681,生动度条件主效应显著,高生动度条件下的各种匹配条件反应时均显著快于低生动度条件F(1,34)=9.45,P=0.004,ηp2=0.217.表征匹配度主效应显著F(2,68)=18.36,P<0.001,ηp2=0.351.

2.3 讨论

实验1中探讨了不同匹配条件下,视觉心理表征对视觉注意的引导.结果发现,在有效条件下被试反应时显著快于中立条件和无效条件,中立条件下的反应时也显著快于无效条件,说明心理表征能够引导视觉注意.另外,心理表征的一致性效应大小随着表征生动程度增加而增加,这也可以证明心理表征对视觉注意的引导就是引起不同匹配条件下反应时差异的原因,这也与前人研究相符合[13-14].Cochrane(2021)对知觉线索和心理表征的眼动分析研究表明,与知觉线索相比,心理表征能够引起更大的注意捕获效应.当表征线索与搜索目标相匹配时,第一次眼跳到目标位置的概率更大.根据眼动指标将反应时分为预搜索阶段、搜索阶段和反应阶段.表征和知觉线索都会影响搜索阶段,但表征的影响更大.并且表征还会影响搜索的另外两个阶段,而知觉线索则不会.从整体表现上看,虽然表征对注意引导的作用更强,但整体反应时却慢于知觉线索提示.以往研究发现,显著单例在视觉搜索任务中对注意的捕获效应能被自上而下的加工所抑制[15].那么如果采用单例搜索任务,并且同时提示心理表征和知觉线索,二者对注意引导的模式是否会发生改变,在实验2中将对其进行探讨.

2 实验2 不同一致性条件下心理表征与知觉线索共同作用对视觉注意的引导

2.1 方法

2.1.1 被试

预设中等程度的效果量(f=0.25),采用G*power3.1计算,得到的被试数为19.选取20名在校学生参加实验,年龄为19~25 岁.所有被试均报告裸眼视力或矫正视力正常,无色弱和色盲情况,并且未参加过类似实验.在实验结束后统一发放报酬.

2.1.2 仪器和材料

用MATLAB(版本为:2015b)编写实验程序,在显示器上呈现刺激,屏幕分辨率为1 280 px×1 024 px.

提示材料是描述颜色的中文词和彩色无边框菱形(正方形旋转45°),中文词分别为“黄”“绿”“红”“蓝”,提示字颜色白色,字体为宋体.菱形的填充色为黄(RGB:255,255,0)、绿(RGB:0,255,0)、红(RGB:255,0,0)、蓝(RGB:0,0,255)中的一种.为单例搜索目标的刺激为彩色无边框钻石(2°×2°),其填充色也为黄、绿、蓝、红中的一种.注视点为白色“+”,所有刺激均呈现在黑色屏幕背景上.

2.1.3 实验设计与程序

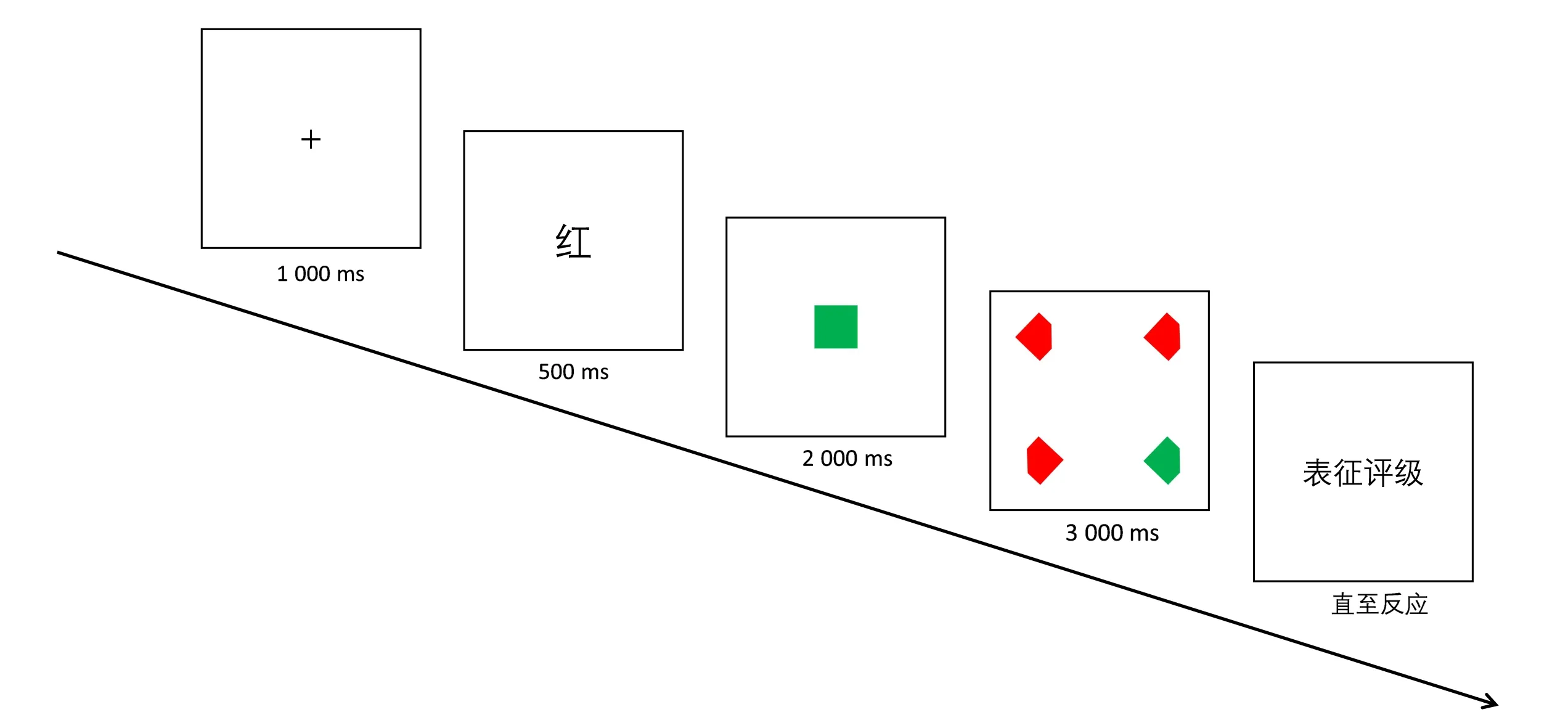

实验2 在实验1 的呈现刺激的基础上加入了知觉刺激,尝试心理表征和知觉刺激共同作用于视觉注意引导.

采用3(心理表征与目标物的匹配关系:有效、中立、无效)×3(知觉线索与目标物的匹配关系:有效、中立、无效)被试内设计,因变量是被试完成搜索任务的反应时,为了保证被试对心理表征的工作效率,去掉了心理表征和知觉线索三种组合(有效×有效、无效×无效、中立×中立).表征(或知觉线索)与目标物的匹配关系是指表证(或知觉线索)提示的颜色是否与目标物颜色一致.

被试眼睛距离屏幕中心约57 cm,每组实验都按空格键开始,首先在屏幕中心呈现注视点“+”1 000 ms,之后提示的白色中文词呈现500 ms,要求被试想象一个该提示颜色的菱形(正方形旋转45°).之后是在屏幕中心呈现2 000 ms 的彩色完整菱形(2°×2°),被试需要在想象彩色菱形的同时注视屏幕中心呈现的菱形.之后的搜索任务和表征评价任务同实验1.

有效条件与无效条件组合的对抗模式80%,有中立条件参与的单独作用模式占20%.其余设计同实验1,实验2流程如图4.

图4 实验2 流程Fig.4 Experiment 2 Flowchart

2.2 结果

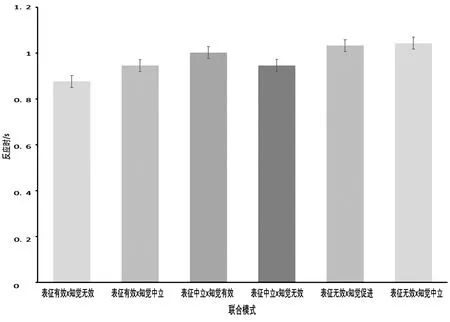

根据前人研究使用绝对临界异常值去除法,剔除了反应时小于200 ms 和大于2 000 ms 的试次,一个被试的数据因为有效率低于50%被剔除,实验2搜索任务各条件下反应时平均数与标准差如图5所示.

图5 实验2搜索任务各条件下反应时平均数与标准差Fig.5 Mean and standard deviation at response time for each condition of the Experiment 2 search task

以提示组合方式为自变量,搜索任务反应时为因变量进行单因素(六水平)重复测量方差分析,结果表明提示组合方式主效应显著F(5,90)=11.58,P<0.001,ηp2=0.391.事后检验发现当表征线索有效情况下知觉线索无效组的反应时显著快于知觉线索中立组t(18)=-3.51,P=0.003,Cohen’sd=-0.805.在表征线索中立的情况下,知觉线索无效组显著快于知觉线索有效组,t(18)=-2.18,P=0.043,Cohen’sd=-0.500.知觉线索中立情况下,表征线索有效组反应时显著快于表征线索无效组t(18)=-2.38,P=0.028,Cohen’sd=-0.547.知觉线索无效的情况下,表征线索有效组反应时显著快于表征线索中立组t(18)=-3.73,P=0.002,Cohen’sd=-0.855.从整体情况来看组合方式中含有表征线索有效条件的组反应时快于其他组;含有知觉线索有效条件的组的反应时慢于其他组.表征线索有效、知觉线索无效的组合显著快于表征线索无效、知觉线索有效的组合t(18)=-7.06,P<0.001,Cohen’sd=-1.62.

3.3 讨论

在实验2 中,采用注意引导的单例搜索任务考察表征与知觉同时工作时对视觉注意引导机制的变化.结果发现当表征线索提示模式为有效时,总体上促进了被试对目标的视觉搜索,表征线索提示模式为无效时,总体上损害了被试对目标的视觉搜索,而知觉线索提示则刚好相反.

在知觉线索有效的模式下被试的反应速度慢于无效条件和中性条件,这与前人研究结果相似[12,16-17],显著的单例刺激可以被自上而下的加工所抑制.但不同的是,前人研究中显著单例都是干扰物,而实验2中的显著单例是目标物.Gaspelin(2018)的实验中采用了Vatterott[18]的实验设计,对被试进行单例干扰物抑制训练,被试在一段时间的学习后能够抑制显著单例干扰物.实验2 中利用心理表征和知觉线索的互异模式也使被试对于自下而上的知觉信息产生了抑制,并且在后面的单例搜索任务中也成功体现出来.并且,心理表征的促进作用和知觉线索的抑制作用在任务中同时都有表达,体现在心理表征有效与知觉线索无效的组合模式显著快于其他所有模式.

3 总讨论

本研究采用两个实验,应用单例搜索任务考察了心理表征单独作用下和心理表征和知觉线索联合作用下不同一致性条件对视觉注意的引导.实验1还原前人的研究并确认了不同一致性条件下心理表征对于视觉注意可以产生引导.实验2考察了在不同心理表征和知觉线索一致性的联合作用下对视觉注意的引导.

3.1 心理表征对视觉注意的引导受不同一致性条件影响

实验1重复了Cochrane(2021)等先前的研究,发现心理表征在一致条件(有效)下会加速被试的搜索,在不一致条件(无效)下会减弱被试的搜索速度.实验1中还发现,心理表征评级程度和被试搜索速度的关系,表征评级程度高的所有一致性条件都显著快于表征评级程度低的相关条件,表明了表征需要高度注意力的参与,即需要被积极的维持,这一现象类似于积极维持视觉工作记忆(VWM)的表征一致性在搜索中对视觉注意的引导[19].VWM 和知觉提示对注意力的引导可以在神经活动层面上进行解释[20],当一个知觉项目被保留在VWM中时,记忆表征会促进初级视觉皮层相关区域的神经活动,从而促进视觉搜索任务中与VWM 相匹配的项目的感知速度和判断.但区别在于,VWM 是在有外部知觉信息输入的情况下持有该知觉信息的特征信息,而心理表征是在没有外部刺激的情况下,通过重新激活长时记忆中的内部表征来完成的.关于表征评级与被试搜索速度的关系与前人研究稍有不同,Cochrane(2021)等的研究中提到,在有效条件下,高清晰度(评分为4)会比低清晰度(评分为1、2、3)的反应更快,但在无效条件下,被试的反应时却不受表征评级的影响.Cochrane解释为,被试对表征清晰程度的评价可能受先前搜索任务的影响,被试可能会将表征评价和自身反应速度联合起来,被试认为自己反应慢的时候会将其归结于形成的心理表征不清晰.在无效条件下,越高清晰度会使被试的反应越慢,但有一些试次被试会认为是因为自身生成的表征不清晰,导致反应时变慢,从而降低评分等级,两者相互抵消,在结果上就显著.而实验1的结果为在三种一致性条件下,高清晰度评级都显著快于低清晰度评级.这可能是由于指导语的原因,被试更加关注于心理表征的生成和评价,进而很好地还原了表征真实的清晰程度.由于存在这些差异,也说明,心理表征主观评价可能不是一个测量心理表征清晰度的好方法.

心理表征和VWM 在对视觉注意引导的效果上有些类似,但也有不同,在一些研究中表明,心理表征可以作为维持VWM 一种手段[21-23].但也有研究表明,无关的知觉信息会降低一些被试的工作记忆任务表现[24],说明只有想象力好的被试会用心理表征来进行VWM 任务,未来可以通过研究心理表征和VWM 对注意引导的机制的异同来探究二者的差异.

3.2 心理表征与知觉刺激共同加工对视觉注意的引导

实验2采用了单例搜索任务,探讨心理表征和知觉刺激共同加工时对视觉注意的引导.结果表明,在心理表征模式为有效的条件下,反应时快于心理表征其他模式;在知觉刺激模式为有效的条件下,反应时慢于知觉刺激其他模式.心理表征有效、知觉刺激无效的联合模式反应时最快,这反映了心理表征在联合模式下对视觉注意引导起促进作用,而知觉刺激起抑制作用,这种知觉的抑制模式与前人研究中提出的知觉“抑制模板”有些相似,被试在知觉提示为干扰物时表现出更快的反应速度,这表明知觉线索在一定程度上还是引导了被试的视觉注意,被试可能更加快速的脱离了这种引导[25].心理表征对知觉线索的抑制可能是来源于被试的“期望”[26],由于表征任务本身需要调动大量的注意力,可能会使被试产生一种期望:心理表征更可能是后面搜索任务的目标.

以往研究发现,显著的刺激信号可以通过自上而下的方式被抑制[15,17,27],在额外单例范式[28]中进行视觉搜索时,被试会逐渐学习到要抑制某个特定特征的显著干扰物时,就会对该显著信号产生抑制.但与该研究不同的是,实验2利用心理表征联合知觉线索的模式使被试对知觉线索产生了抑制效应,通过Pop-out范式(单例搜索任务)也做出了类似的知觉抑制作用.

实验2 的结果显示,在心理表征有效条件下,知觉线索无效条件的反应时显著快于知觉线索中立条件,表明知觉线索处于被抑制的状态,而且因为视觉注意被单例目标物所吸引,知觉线索指向的目标并没有产生视觉注意快速脱离的模式,但还是为反应时提供了增益,这似乎支持了信号抑制假说.在心理表征中立条件下,知觉线索有效条件的反应时显著慢于知觉线索无效条件,这时被试的搜索模式可能有两种:第一种支持刺激驱动理论[29],被试被显著单例吸引后,由于知觉线索的抑制效应使得被试尝试脱离吸引但因单例任务本身由维持了注意再度转移到显著单例目标上,被试的对抗状态导致反应时变慢;第二种支持信号抑制假说,被试在搜索开始时直接抑制了指向显著目标物的注意捕获,对另外三个干扰物进行判断,这使得要对三个干扰物进行判断,确定其确实为干扰物,这个过程导致了反应时变慢.具体的模式究竟如何还需后续实验证实.

4 结论

心理表征对视觉注意的引导受到一致性效应的影响,当表征与目标物匹配时会加快对目标的搜索,不匹配时则会减慢反应时.在联合提示模式的单例搜索任务中线索提示的一致性效应依旧存在,自上而下的心理表征抑制了知觉线索的加工,进而影响了知觉线索对视觉注意的引导.