井字格教学法对培养中学生语文核心素养的探索与实践

2022-06-16谢明辉黄苗芳

谢明辉,黄苗芳

(三明学院 文化传播学院,福建 三明 365004)

《义务教育语文课程标准》(2022 年版)和《普通高中语文课程标准》(2017 年版2020 年修订)是当下指导语文教学的最新理论,《普通高中语文课程标准》(2017 年版2020 年修订)明确提出要培养学生的学科核心素养,学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质;是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力,思维方法与思维品质,情感、态度与价值观的综合体现。主要包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个方面。[1]

在传统的语文课堂中,多数是教师在讲解而学生听,教师讲什么学生就接受,亦或是为了师生互动而师生互动,用一个又一个表面问题强迫学生参与课堂,难以真正激起学生的好奇心和求知欲,课堂经常缺乏活力,学生对语文课、对教学内容兴致缺缺。谢明辉针对传统教育的弊端创造了井字格教学法,并开展了多项研究,在其著作《井字格取名法之研究教学实践》中,谢明辉阐明了井字格取名法对语文教学的创新意义及价值。此法通过以中文字典和姓氏取名参照表为工具,通过教师引导学生自主完成学习单任务,将取名活动与语文教学结合在一起,即可习得取名实用技能,又兼可提升语文能力。并在《井字格取名法理论与<岁暮到家>之引导写作》一文中展示了井字格取名法在引导写作方面的具体操作方法。其理论在语文写作教学方面和华语及汉字教学方面颇有建树,笔者则将大学的语文教育迁移到中学教学中,进行了新尝试。

一、井字格教学法理论:井字格时钟意象法和井字格取名法。

井字格教学法是一种可促进师生互动、生生互动、学生自主思考的创新教育教学理论和方法,即教师用井字格教学理论方法引导学生解析文本,并对井字格学习单进行实际操作,完成对文本的认识和理解,通过学生分组讨论和上台发表见解进行思维发散和思想交流,再由教师进行总结的教学法, 主要包括井字格时钟意象法和井字格取名法。

(一)井字格时钟意象法与预习单设计

井字格时钟意象法即设计井字格阅读预习单,以预习单为工具,通过引导学生对作者或文本进行分析,培养学生有方向的自主阅读,使学生在精读课文前了解作品作者、背景等,为学生深入理解课文和作者,为教师完成教学目标打好基础。此法可安排学生在课前完成,亦可由教师引导学生一同在课堂上完成。

井字格文本分析从读者角度切入,当中学生作为读者对课文作者的文章进行理解并重新概括大意时,被重塑的段落大意即意义段,通过分析可增进中学生对文章结构内容的理解。井字格时钟意象法以井字格时间模式来对文本进行思考,想象井字格图就是一个时钟,首先在中心格填入篇名及主旨关键句,训练学生概括文章主旨的能力。然后再由上中格12 点钟以顺时针方向进行思考,依照关键词和关键句按顺序交错扩充,划分课文自然段,归纳课文的几个自然段为一个意义段。一格写意义段,一格写意义段的补充说明,以此类推,最后让学生分享自己对课文的心得和感想,便完成了井字格文本分析任务。一个井字格可填四个意义段,若意义段超过四个,则可再画一个井字格进行填写。

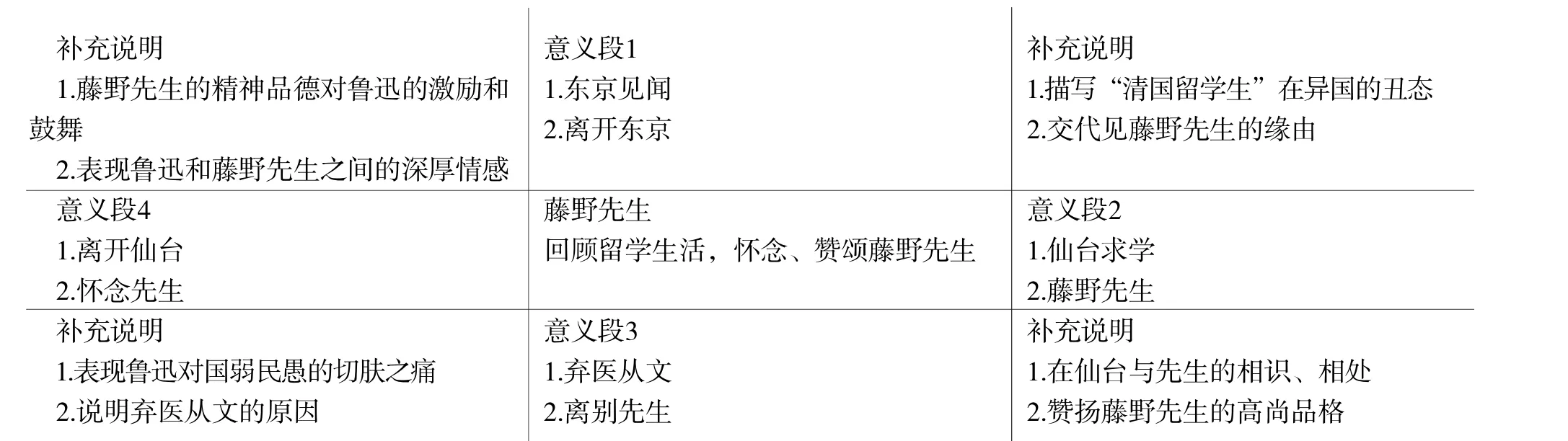

以《藤野先生》一课为例,如下图所示,篇名为“藤野先生”,主旨可概括为“回顾留学生活,怀念、赞颂藤野先生”。然后根据“我”与藤野先生的相识,离别,“我”对藤野先生的怀念可将该课的自然段划分为四个意义段,再概括意义段的关键词,并按顺时针方向在下一格对意义段进行补充说明。结果如下图所示:

图1 井字格文本分析图

完成此图后可让学生进一步发表自己对《藤野先生》一文的心得感想。

(二)井字格取名法与学习单设计

1.井字格取名法

井字格取名法是井字格教学法的重要组成部分,此法须以中文字典和姓氏取名参考表为工具,在纸上画一个井字形,由右至左书写,右三格为姓名笔画数,依取名参考表填入数字,而中三格为查字典后所搜寻出的汉字群,左三格则为姓名候选名单,由于整个取名活动都在井字格中进行,故称井字格取名法。[2]在学生查字典获得汉字字群的过程中能接触到众多汉字,使他们关注汉字的音形意,获得对汉字更多的认识,从而达到识字的目的。

2.学习单设计

学习单设计是井字格教学法的重要组成部分,教师以所要达到的教学目标为指引,根据教学内容来设计学习单。学习单主要根据文本设计两道问题,包括取名、送字、写作等。如在《茅屋为秋风所破歌》一诗的教学中,为使学生深刻体会和理解诗人杜甫痛苦和忧国忧民的心境,可设计这样两道问题:1.此诗中诗人叙述了自己的茅屋被秋风所破以致遭全家遭雨淋的痛苦经历,进而抒发忧国忧民的内心感慨。请你用井字格取名法为杜甫的茅屋取一个名字以体会作者的情感。2.请从井字格中挑一字送给诗人杜甫,并针对诗人的茅屋为秋风所破一事写一段话来安慰、鼓励诗人。从这首诗歌联想我们所处的现代社会,你得到了什么现代启示呢?如爱国情怀、和平等。

教师设计好学习单后在教学过程中的具体操作如下:引导学生阅读文本,回答上面所提的两道提问。

首先解决取名问题,以井字格为本由右至左填写,在右三格根据取名问题查姓氏取名参考表填入数字,在中三格以右三格所填数字为总笔画数依部首查字典填入汉字群,最后在左三格从中三格的汉字群中各选出一个汉字配对成名字,即取名结果。

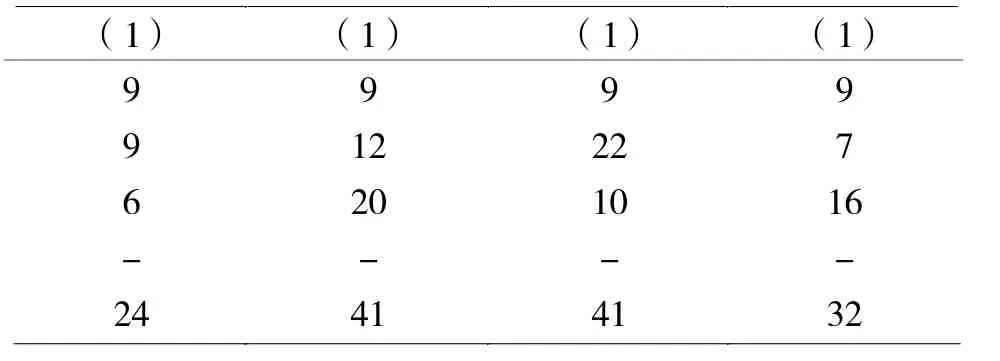

以《茅屋为秋风所破歌》的学习单为例,在右三格填入数字时首先要得出姓氏笔画数(姓氏笔画数应综合农民历笔画等得出),在上述取名问题中设计为“茅屋”取名,那么可取“屋”字9 画为姓氏笔画数,根据“姓氏取名参考表”可得出下列四栏数字供选择:

表1 姓氏取名参考表

以上四组数字皆可选择,即在右三格中分别填入9、9、6,或9、12、20,或9、22、10,或9、7、16。根据右三格的笔画数,学生依兴趣偏好选择偏旁部首查阅字典,在中三格中填入汉字群,最终在左三格各挑出一字配成名字。

以9、9、6 为例,学生完成的井字格汉字配对图如图所示:

图2 井字格汉字配对图

学生根据兴趣选择符合要求的汉字形成汉字群,然后在汉字群中各选一个汉字来取名,以上汉字群中的汉字皆可选择,如由上图可得最终为“茅屋”取得的名字为“济阳”。

完成第一道取名问题后,再引导学生解决第二道问题。经过第一道井字格取名法,学生对文本中的万物和汉字的连结配对已挑起大脑神经的文字敏感度,缓缓激发写作灵感,此刻再出第二道提问,自然启动写作执行档,犹如长江之水天上来,文思泉涌,生命感动自然洋洋洒洒,一发不可收拾。[3]此时教师具体引导学生针对自己选出的汉字群,使其在汉字群中选出一个字来送给诗人杜甫,并完成相关写作。提示学生从该字的字音、字义、偏旁部首等其他方面思考、解读“茅屋为秋风所破”和诗人杜甫的情感,由阅读文本逐步深化到学生自主创作文本,抒发情感。

二、井字格教学法对学生语言建构与运用的指导作用

新课标指出:“语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中,通过主动的积累、梳理和整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律,形成个体言语经验,发展在具体语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力。”[4]也就是说,学生是学习的主体,在学习过程中处于主动状态,并通过语言实践这一中介,不断地丰富语言积累,提高自身的语言能力。新课标将“语言建构与运用”置于语文学科核心素养的首要位置,可见其重要性。

井字格教学法,通过引导学生自主阅读文本,完成预习单和学习单这一系列活动,在指导学生建构和运用语言方面具有重要作用。

(一)激发学生学习的主体意识

在以往的语文教学中,教师往往首先将自己置于完全的传授者的角色,只讲解知识,而忽略学生的个体感受,忽略他们在学习活动中的自主性和能动性。学生往往也没有意识到自己是学习的主人。

语文核心素养要求在课堂上以学生为中心,但现实的课堂是以教师为中心的,这样的教学方式有可能让学生跟不上教学进度,使学生不愿意学习,产生厌学的心理,影响学生学习的自主性。[5]

为了解决这一问题,郑桂华指出,教学首先要考虑如何保持学生的关注度,保证其持续的参与热情;其次,要注意系列活动之间的功能区分与联系,最后,要将一般活动向关键能力的转化。[6]学生能否关注课堂,持续在教师引导下参与课堂活动,是一堂课能否成功的关键。井字格教学法则满足这样的要求,它以学生为主体,以学生的兴趣为出发点,但又不否定教师的作用,将教师视为课堂活动的设计者、组织者,学生学习的引导者,在学生与课本之间搭建起一座必不可少的桥梁。

上述提到的让学生利用井字格取名法为杜甫诗中的茅屋取名这一活动,就是一个以学生为主体,学生自主建构和运用语言的过程。姓氏取名参考表中的数字由学生自由选择,汉字群也由学生自主查阅字典依照兴趣进行挑选,并且由学生为茅屋取字为名。“济阳”一名就是学生取字建构语言的结果。学生取名时完全从自己的兴趣喜好出发,因此每一个学生都有一个专属于自己的茅屋名称,这种扮演“父母”角色为万物取名的活动,激发了学生学习的主体意识,大家兴趣高昂,纷纷替茅屋取名。此外第二道提问也以学生为主体进行设计,为学生运用语言创造契机,写作这一“我手写我口”的过程中,也是一个学生建构、运用语言的过程。取名、送字、写作的一系列活动过程,使学生在教师的引导下主动深化了对杜甫及其诗作《茅屋为秋风所破歌》的认识和理解。

学生是学习的主体,教学的实效如何,最终都要落实到学生语文能力的提升上来,而在语言建构与运用中,更要充分尊重学生的主体地位,只有学生自主参与语言建构与运用,才能切实地提高学生的语言建构、运用能力。井字格取名法正是通过让学生动手操作,自主利用工具书完成教师设计的学习单来达到这一目的,充分体现了当代语文教学倡导的以学生为中心,尊重学生的主体地位。

(二)丰富学生的语言实践

在传统语文教育中,教师常常面临学生写作内容千篇一律,随意而缺乏逻辑性的问题,这是由于学生缺乏充分的语言实践机会,而井字格取名法在尊重学生学习主体地位的前提下,通过引导学生完成学习单,极大地丰富了学生的语言实践,让学生在无形之中增加了语言的积累。

为检验井字格取名法对学生语文学科核心素养的作用,笔者在初等中学进行了教学实践,以衡量其教学价值。在课文《白杨礼赞》的文章中作者茅盾通过赞美白杨树,歌颂了抗日战争中的北方军民,以及质朴、坚强、力求上进的民族精神。考虑到学生是第一次接触井字格取名法,因此笔者将井字格取名法的教学安排在第二课时。在第一课时,已引导学生了解作者,从生长环境、外貌特征、精神品质方面剖析了白杨树的“不平凡”,带领学生们初步学习象征手法。为了让学生们参与语言实践,进一步体会茅盾先生借白杨树歌颂北方军民,歌颂民族精神的情感,和作者进行情感联结,抒发自己的内心感受,笔者设计了如下学习单。

首先让学生阅读他创文本,即本课所学课文的节选,意在让学生对第一课时进行回顾和对作者情感再感受。基于所选文本和本课的教学目标,笔者设计了第一道替白杨树取名的问题:

在《白杨礼赞》一文中,作者茅盾托物言志,通过对白杨树的赞美,歌颂了正在坚持抗日战争的北方农民,及其所代表的中华民族的质朴、坚强、力求上进的精神。请你试着用井字格取名法给作者笔下的白杨树取一个名字以体会作者的情感。

通过将取名问题和课文结合在一起,让学生成为取名问题的主导者,对文中的事物进行取名,从独特的角度来思考“白杨树”及茅盾先生的赞美之情,学生不再只是听取教师的讲解,而是自己操作并创作井字格汉字配对图,让学生获得自主权,大大提高了学生对学习的兴趣和积极性。

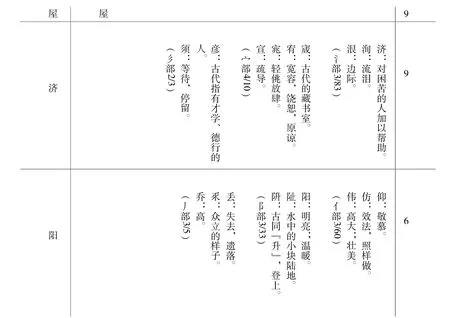

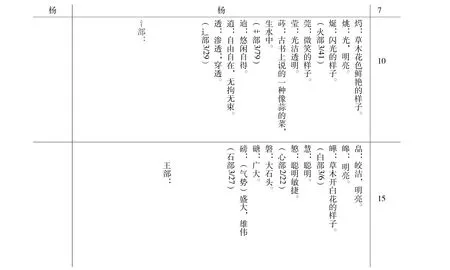

受限于中学课堂的一课时仅有四十五分钟,且学生第一次接触井字格取名法较为陌生,引导学生需要较多时间,因此笔者在设计学习单时事先选好了右三格的数字,并在中间格各选好了四个偏旁部首,选好了其中三个偏旁部首的汉字群,各留两个偏旁部首供学生在课堂上自主查阅字典进行选择。以下井字格汉字配对图即笔者为在课堂上实施井字格教学法而设计的。

图3 井字格汉字配对图

这样就缩短了学生在查阅字典选择汉字群上花费的时间,为学生完成第二道提问节省时间,提高了课堂效率,但又让学生参与到语言实践中来,保护了学生的自主性和创作性。

第二道提问即自创文本,《白杨礼赞》最突出的写作手法就是象征手法。通过第一课时学生学习作者以白杨树象征北方军民和民族解放精神,以及第一道为白杨树取名体会作者情感的问题,学生了解了象征手法的写法和作用,第二道写作活动意在让学生创作文本,抒发内心所思所想,丰富其语言实践以巩固其知识,提高其能力。因此第二道提问设计如下:

本文作者茅盾以白杨树象征艰苦抗日的北方军民,抒发了对中华民族解放精神的赞美和崇敬之情,请你选取某个让你为之动容的熟悉事物(如:红烛、梅、竹、春风、高山等等),试着使用象征手法进行片段写作,挖掘它的象征意义(如奉献精神、高尚人格、正直虚心等等),歌颂它的精神品质或内在价值,联系自己的生活经历或结合想象,抒发自己的情感,并从上面的井字格汉字配对图中选取一个字送给它,说说你送这个字的理由是什么。字数不少于200 字。

学生学习语言文字的方法有很多,但受生活阅历以及阅读面积等因素的影响,导致他们虽然已经有一定的使用语言文字的能力,但在学习语文的过程中还是不能很好地掌握分析和转化语言材料的能力,因此需要教师在课堂上进行引导和启发。这其中通过写作来培养学生语言分析和转化能力就是一种非常实用的方法。虞艳田指出,写作的时候,无论是文章的构思阶段,还是具体的写作阶段和后期的修改阶段,需要学生在脑海中对写作的内容进行整合和联系,然后将脑海中的所思所想以作文的形式表达出来,这一过程便是语言建构与运用的具体过程。[7]

上述笔者用井字格取名法教学课文《白杨礼赞》,就以课文为范本,让学生通过自主阅读到自创文本的活动,不仅巩固第一课时所学内容,更让自己成为“作者”,学会用象征手法写作。有的学生写松柏,象征人们坚如磐石的毅力,抒写了毫不畏惧,直面风雨的勇气赞歌;有的学生写橡皮擦,象征默默无闻、无私奉献的环卫工人,赞扬不计脏和苦,为城市创造良好环境的精神;有的学生写高山,象征屹立不倒、越挫越勇的中华民族,表达对历史悠久的中华民族的敬爱……学生的写作内容各有特色,不胜枚举。通过学生自主建构和运用语言进行写作,不仅达到本课知识与技能、过程与方法的教学目标,还深化了学生对茅盾先生歌颂白杨树、歌颂北方军民、民族精神的情感态度与价值观。课文为“他说、他创”,学生写作则是“自说、自创”,不仅尊重了学生的主体地位,还在课堂上丰富了学生的语言实践。

三、井字格教学法对发展学生思维的价值

传统语文教学有很多优点,比较讲究涵养,但很少关注思维方式的发展,这是弱项。现行的语文教育往往陷于应试,处处面向考试,更不利于思维发展。[8]而井字格教学法则打破了这种规则,它使教学法服务于教师和学生,着眼于学生思维能力的提高,为学生提供思路,进而促进其个性化。

(一)井字格时钟意象法提升学生思维能力

井字格时钟意象法通过设计井字格阅读预习单,引导学生对作者或文本进行分析,能够有效地提高学生的逻辑思维能力。以文本分析为例,学生在完成预习单的过程中,必须阅读文本,理解文章内容,然后根据自己的分析和见解对文本的大致内容进行分析,概括为意义段,并且找出关键词句。意义段的概括并非随意,而需要一定的逻辑,理清为什么几个自然段可以概括为一个意义段。这种逻辑思维通常要求学生思考作者创造文本的写作逻辑,如时间顺序、空间顺序、情感变化、情节发展、结构关系等等。

如对《中国石拱桥》一文进行文本分析时,就可根据“总-分-总”的结构关系可将文本的自然段概括为三个意义段:

意义段1(第1-2 自然段):石拱桥的特点是形式优美,结构坚固,长期发挥作用。

意义段2(第3-9 自然段):举例具体介绍中国石拱桥的特点以及取得光辉成就的原因。

意义段3:解放后我国桥梁事业和中国石拱桥的新发展。

通过意义段的划分和对文本内容的概括,使学生能够对文本进行分析、比较、归纳和概括,在提高学生抽象概括能力和逻辑思维的同时,帮助学生理清作者的写作思路,更加深入地走进文本,获得情感体验和积累知识。

(二)井字格取名法发展学生思维能力

思维的发散和拓展需要有支点。学生在语文学习中常常出现这样的问题:写作不知道应该写什么,难以下笔,于是只好随大流,最终写出来的文章往往空洞无味缺乏新意。在阅读中难以抓住文章的中心思想,无法条理清晰地说出自己的阅读感受,书面表达也过于口语化。这正是因为学生缺乏思维建构的支点。

发散思维是由一个支点向四周不断勾连相关事物的,井字格取名法中的取名、送字、写作也遵循了这一原则,学生根据兴趣、喜好对文本中的万物取名、送字,偏旁部首、发音、喜好等都是学生取名、送字的支点,而学生为万物所取的名,学生送给万物的字即成为学生写作的支点。围绕“取名、送字”可以发问:为什么取这个名?为什么送这个字?有何特殊意义?想要寄托什么情感等等。基于这些问题进行写作,学生不断在笔下拓展、发散自己的所感所想,便不会“无话可说”。

以上述笔者在中学所实践的《白杨礼赞》的教学实践为例,在中三格中,偏旁部首即是给学生的思维的支点。当学生选定了“火”这一部首,便会不由自主去想象“火”的意义,在翻阅字典选取汉字群的过程中,面对那些符合条件的带“火”的字,在这个范围内,学生被引导着以自己的喜好、兴趣进行选择,或将字的含义将所要取名、送字的万物联系起来,挑选汉字形成汉字群,在这过程中,教师便引导学生搭建了一座座思维的桥梁,并以自己的见闻、感受、想象将其变得丰满。

有的学生为白杨树取名“烻瑾”,意为闪光的美玉,象征着白杨树坚强不屈的精神品质;有的学生为白杨树取名“逍皛”,意为无拘无束、明亮的,象征着白杨树在艰苦的黄土高原仍欣欣向荣的状态;有的学生为其取名为“涣璁”,意为水势盛大,明亮光洁,象征着军民团结之情。

学生从兴趣出发选取偏旁部首,以偏旁部首为支点发散挑选汉字群,再从汉字群中挑选汉字完成取名、送字任务,以所取的名和所送的字为支点,结合自己的所见所闻进行写作,这是一个不断发散思维的过程。通过井字格取名法的练习,学生的发散思维明显得到了提升。

四、井字格教学法对学生传承、理解汉字文化的作用

语文是工具性和人文性的统一,一直以来,语文不仅承载着传播文化的责任,而且语文本身就是文化的载体。新课标强调要使学生在语文学习中增强文化自觉,热爱祖国语言文字,提升中国特色社会主义文化自信,热爱中华文化,防止文化上的民族虚无主义。我国汉字文化源远流长,但随着时代的不断前进,历史长河的不断推进,古老的汉字文化已经离我们远去,如何让学生了解、理解中华源远流长、意蕴深厚的汉字文化,激起对中华汉字文化的热爱和兴趣,仍是一个问题。

语文学科核心素养来源于现实生活,其培养也应落脚于与现实生活密切关联的、真实的问题情境,在同一时段调动学生听、说、读、写、思多维度的能动性。[9]井字格取名法则借“取名”这一活动将文化和学生的现实生活联系起来,用问题情境来调动学生的能动性。

井字格取名法理论中的中华传统文化理论是基于姓名文化、农民历、五行学说和汉字文化的。井字格取名法应用于语文教学活动中,主要来自于两个重要元素:姓氏取名参考表和井字格汉字配对图。笔者主要论述井字格取名法中的汉字文化。

在井字格取名法的实践中,学生在完成取名问题时,需要通过查字典来获得名一、名二的汉字群。在这一过程中,学生会接触到很多汉字,在教师的引导下,学生会关注汉字的形、音、义,增加对汉字的认识。与此同时,要使得这些语文知识更加多样、形象,要让学生觉得是通俗易懂的,更接近学生的生活实际,而不是只停留在书本,只有教学内容日趋丰富、综合,才能更好地促进学生语文学科核心素养的培养。[10]

汉字作为我国独有的语言符号和文化标志,包含着许多文化意蕴,反映出中华民族上下五千年来的生活情境。汉字是我国源远流长的文化中最具标志性的瑰宝,汉字有单体字和合体字,形音义结合,偏旁造字的规律十分明显。在运用井字格取名法进行取名的过程中,学生虽然对很多不常用的字都十分陌生,但通过查阅字典,学生能从汉字的偏旁部首以及其含义,了解我国古代文化,甚至古代人们生活的特点等。

仅就偏旁部首来说,学生就可以窥探到古人生活的一角。如“巾”部,其甲骨文像是用带子系吊的一块下垂的布,其造字本意是用布帛制作的系佩饰物。此后的金文、篆文承续甲骨文字形,从《说文解字》起被定义为部首字,意为佩带布帛饰物。带“巾”部首的字字义都与巾有关,如“席、师、说”在《说文解字》中都是巾之属之类,意义与佩巾相关。[11]由“巾”部首渊源也可看出我国纺织业历史之悠久。

在教学过程中,教师通过井字格取名法教授一些汉字偏旁的文化背景,不仅能达到识字的目的,还能了解古人的实际生活情景,增进学生对中华传统文化的认识。

五、结论

井字格取名法以学生进行语言实践为基础,不仅能发展学生的思维,还能增进学生的文化素养,使学生的语言、思维和文化、审美互相产生影响,逐步提高语文能力,养成正确的情感态度价值观。

通过课堂教学实践显示了井字格取名法对培养中学生语文核心素养价值具有重要价值,不仅有利于指导学生建构和运用语言,提升学生思维品质和能力,促进学生对中华传统文化的传承和理解,也弥补了传统语文教学在创新和课堂实施有效性的不足,以及进一步强调学生在语文教学中的主体地位,增强其自主性和创造性。由于井字格教学法以学生的兴趣、爱好为出发点,因此中学生对该法的接受度和喜爱度也较高。