多元赋能:党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑

2022-06-15喻君瑶宁超

喻君瑶 宁超

[摘要]“十四五”时期基层治理创新的重要发展使命是建成高质量的社会治理共同体,引导多元治理主体有序、有效、有力参与基层治理,亟须党组织发挥强大的党建引领功能。党组织以“多元赋能”方式推动社会治理共同体的良性建构,通过“技术赋能”引领政府组织体系、“资源赋能”带动社会组织体系、“角色赋能”引导公民丰富时代性社会治理新格局,以破解行政力量回应不足、治理资源与治理诉求对接不强、公民参与积极性不高等治理难题。党组织开展“多元赋能”的关键在于将自身政治、组织的制度优势有效转化为强有力党建引领的治理效能,以一种领导性角色建立各类赋能机制为多元治理主体提供有效治理权力、治理平台、治理角色,通过释放行为空间、提升行动能力、激发治理活力的形式全面提高多元治理主体参与基层治理的能效,实现“集中力量办实事”,推动高质量内涵式社会治理共同体的形成。

[关键词]党建引领;基层治理;治理共同体;赋能;治理效能

中图分类号:D267文献标识码:A文章编号:1008-410X(2022)03-0087-09

一、引言:党建引领社会治理共同体建构的迫切性

“十四五”发展规划强调要健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层社会治理体系,完善基层民主协商制度,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体目标。习近平指出,要完善共建共治共享的社会治理制度。这些重要论述与决策部署为“十四五”时期构建基层治理新格局、全面深化基层治理改革创新指明了方向,即建成高质量的社会治理格局,实现和谐的社会治理共同体的有效建构。上述目标的达成,关键在于如何引领多元治理主体有序、有效、有力地参与基层治理,这要求党组织发挥党建引领功能,持续提升党组织在基层治理中的领导能效,厘清各类治理主体在基层场域中的互动关系与行动空间,全面提升基层社会治理的治理效能。

在建成以“人人有责、人人尽责、人人享有”社会治理共同体为目标的基层治理改革征程中,党建引领基层治理面临着一系列新的现实考验,尤其伴随经济转轨、社会转型的持续发酵,复杂多变的基层治理场景亟待党组织构建新的社会治理格局。一方面,基层社会趋向于流动化、多元化及碎片化[1],基層治理迎来利益分歧增多、公民诉求多元、治理资源分散等新型治理挑战[2];另一方面,基层治理体制的碎片化运作模式愈加难以回应公民复杂的治理诉求和服务需要[3],这导致基层社会中新旧博弈分歧交织并存,充斥着大量未能及时化解的矛盾冲突[4]。虽然历史经验充分验证了党建引领基层治理的有效性[5],中国共产党始终是推动基层治理改革创新的核心领导力量[6],充分发挥自身的理念信念、领导能力、政治能力和组织能力以提升基层治理效能[7],但在构建新的社会治理格局的重要发展使命中,党建引领基层治理的必要性愈发凸显[8],核心在于如何将党的政治、组织的制度优势转化为基层治理效能[9],党的领导能力发挥如何直接决定着高质量建成社会治理共同体的能效。

党建引领社会治理共同体建构的方式、机制与逻辑在不同历史时期有着不同表现。在社会治理共同体建构的初期探索阶段,传统的党建工作较为重视党组织的建设问题,着重推动基层党组织覆盖面的扩张[10],出现了职责定位不清、群众参与不强、个别组织软弱涣散等问题[11]。随着社会治理共同体建构的纵深推进,党建工作的重心转为引领多元主体参与基层治理,灵活运用鼓励、动员、协调等治理手段来聚合各类治理力量、整合各类治理资源以实现“集中力量办实事”。为此,本文聚焦当前党建引领社会治理共同体建构的实践表现,选用多案例研究方法来解构党建引领社会治理共同体建设的内在逻辑,建构符合当下治理情境的整体性理论框架,从而解释党建引领如何促成多元治理主体形成合作有效、治理有为、协作有力的社会治理共同体。

二、理论谱系:党建引领基层治理的学理思考

(一)文献综述

党建引领基层治理的实践探索已久,基本形成了以党组织为中心的多元治理格局。党作为多元治理主体的领导核心,构建起党、政府、社会、公民等多元力量共同参与的基层治理格局[12],其中党的领导是协调全社会多元治理主体达成有序协作的关键[13],是实现基层治理场域有序的领导力量。因此,从学理层面解释党建引领基层治理的内在机理,首要问题是阐释党组织如何通过开展行动以有效协调社会各方力量参与基层治理活动。

既有研究围绕党建引领基层治理的模式、路径与机制展开了丰富的学理探讨,识别出党协调多元治理主体的三种观察视角。一是“嵌入”视角。这一视角着重分析党以“嵌入”方式来领导社会各界力量参与基层治理的过程[14],执政党可以通过组织嵌入、党员嵌入、合作嵌入、规则嵌入、关系嵌入等多种形式将党的领导融入社会力量[15],能够依据不同社会组织的形态、特征与功能采取不同的嵌入方式[16]。二是“动员”视角。这一视角重点阐释党以“动员”方式来引导社会各界力量参与基层治理的过程[17],“动员”行为通常是由基层党组织主动发起的,且党组织掌握着动员内容、动员形式和动员强度以塑造对党的政治认同[18]。执政党通过动员的方式能够撬动社会各界力量积极参与基层治理并发挥效能,既包括应急治理任务的解决,也包括日常行政事务的处理[19]。三是“吸纳”视角。这一视角集中考察党通过各种方式、路径与渠道将分散的个体或社会组织吸纳进基层治理格局之中的过程[20],党通过延伸合作治理的组织网络来不断吸纳社会空间[21],尤其是通过建立党支部、发展党员、政治录用等形式实现对社会精英的有效吸纳[22]。

现有研究围绕党建引领基层治理的系统性分析积累了诸多成果,从不同侧重点来解析党建引领基层治理的行动策略,聚焦于微观层面审视党带动社会组织、政府、公民等多元治理主体的行动过程与内在机理,为理解执政党引领多元治理主体参与基层治理的内在逻辑提供了丰富的视角。党建引领基层治理的实践过程、表现和细节比理论研究要复杂得多。一方面,党组织的治理策略选择会依据不同治理情境灵活运用治理方式,能够针对多元治理主体的特征、需求与功能综合运用嵌入、吸纳和动员等方式来实现党的领导[23];另一方面,党建引领基层治理的过程包括党政互动、党社互动、党商互动和党民互动等多种形式。总体来看,目前对党建引领基层治理的研究还需要拓展两个方向。一是党建引领基层治理的整体性理论解释框架亟须建立。既有研究相对缺乏探讨党建引领基层治理背后的深层逻辑,未能形成对党建引领基层治理整体性功能的深度分析[24],对党建引领基层治理内在逻辑解构、运行机制分析还不充分,尤其对党组织带动政府、社会力量的多元互动景象解释不足,基于宏观视角审视党建引领基层治理内在逻辑的整体性理论框架亟待归纳和建构。二是新时代的社会治理情境中党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑亟待提炼。自总体性社会转型以来,国家经历持续且深刻的社会转型,基层社会的自由资源日渐增多、自由活动空间逐渐扩张[25],各界社会力量的快速生长同步带来了利益多元分化的治理挑战,基层治理因多方力量的冲突博弈变得越发复杂,加剧了党建引领社会治理共同体建构的治理挑战。面对当前基层治理的现实情境,中国共产党主动、积极调适党建引领基层治理的方式、策略与路径,灵活运用沟通、协商、动员、引导等柔性治理手段来带动多元治理主体参与基层治理,逐步形成涵盖“动员”“吸纳”“嵌入”行动策略的整体式逻辑,积极推动社会治理共同体高速成熟发展。因此,从理论层面审视当代治理情境中党建引领基层治理的新变化、新特征尤为迫切。

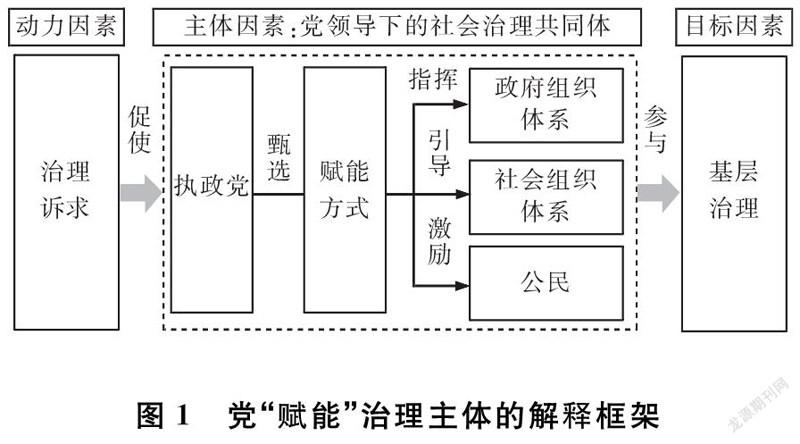

(二)分析框架:党“赋能”治理主体的解释思路

新时代社会治理情境中党建引领社会治理共同体建构的行动逻辑亟须整体理论性的归纳与提炼,即回应新治理场域内党组织如何引导包括政府在内的多元治理主体有序、有效、有力参与基层治理。笔者结合我国当前党建引领基层治理的实践,对接现有研究关于党建引领基层治理内在机理,归纳出党“赋能”治理主体的理论框架。

首先,党引领的多元治理主体主要包括政府组织体系、社会组织体系与公民三种类型。有学者指出,基层治理的行动角色包括执政党、政府及其派出机构、公民及公民自治组织、市场组织、社会组织等[26],但我国基层治理格局的真实面貌是在党的领导下,党委、政府、社会和公众基于协商、合作等机制形成的治理共同体,应整体性审视基层治理中多元治理主体的真实景象。

其次,党建引领基层治理的根本落脚点在于维护人民的根本利益。维护人民的根本利益是我国执政党的基本使命之一[27],党建引领基层治理的重要出发点在于实现以人民为中心的发展理念[28]。从这一层面来说,党推动基层治理创新、引领多元治理主体参与基层治理行动的根本目标在于服务和满足人民群众对高质量美好生活的诉求。因此,基层场域涌现出的多样治理诉求是促使党组织采取协商、沟通、鼓励等方式推动多元治理主体形成社会治理共同体的动力因素。

最后,党建引领基层治理的本质是一种党组织引领的“整体性”治理,核心在于建立一定机制来协调多元治理主体参与基层治理。党的十九届五中全会提出“向基层放权赋能”为推进基层治理创新指出新方向,在当下社会治理情境中,党通过制度建设、权力赋予、资源链接、角色提供等多种形式向多元治理主体进行能力、能量、行动空间等方面的“赋能”本文所指的“赋能”并非简单地赋予能力,而是激发行动主体自身具有的能力来实现既定的目标,类似于為行动主体实现目标提供一种新的方式、路径与可能性。,为多元治理主体参与基层治理,有效发挥治理效能提供更多可能性。

综上,本文建构出“党组织‘赋能’治理主体”的理论框架,分别从动力因素(治理诉求)、主体因素(党组织领导下的社会治理共同体)、目标因素(高质量基层治理)来提炼当代治理情境中党建引领基层治理的内在机理,提炼党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑(见图1)。

三、研究思路:基于广东省的多案例整体性考察

当下社会治理情境中的党建引领基层治理是关联多元治理主体、涉及多种治理情境、运行多种治理模式的复杂局面,从宏观视角整体性审视党建引领基层治理的发展过程有利于全面、系统展现党组织引领多元治理主体参与基层治理的行动过程。本文归纳和提炼党建引领基层治理的整体性框架,选用多案例作为研究对象有助于概览执政党引领多元治理主体参与基层治理的整体面貌,同时,多案例研究方法具有复制性与拓展性,有利于建构更为完整的理论框架[29]。

(一) 研究对象

本文选择的案例样本遵循“可复制性”标准[30](P44),研究对象来源于第二届广东省基层党建创新案例第二届广东基层党建创新案例共选出城市基层党建示范案例6个,其中两个案例均为广州市越秀区案例,分别是“创新‘越秀人家+越秀先锋’掌上服务平台,促进‘令行禁止、有呼必应’党建引领基层智慧治理”和“优化‘网格联通、条块联动’呼应机制,推动多元治理主体入格参与社会治理”,两个案例在内容上有一定的重复度,为总体观察各个城市基层治理的面貌,本文将这两个案例合并展开研究,故最终的研究案例对象为5个。中城市基层党建的示范案例(见表1)。一是符合典型性原则。案例筛选经过实务界和学术界相关专家较为系统的评选,最终选定的案例被授予城市基层党建示范案例称号,案例的示范性、代表性和典型性被充分证实。二是符合复制性原则。这组案例均结合具体的城市社会治理实际,形成了党建引领多元治理主体共治的典型模式,案例样本包括省会城市、一线城市、新一线城市、三线城市、四线城市,兼顾了地域分布和城市规模的有效覆盖。三是符合理论性诉求。所选案例均开展了较长周期的党建引领基层治理实践探索,当地党组织结合治理情境的实际需求发展出多种“赋能”方式来带动多元治理主体参与基层治理,有助于深入考察党“赋能”多元治理主体的内在机理,以提升研究框架的丰富度与完善性。

表1“多元赋能”分析框架的验证性案例概览

(二)研究方法

本文采取三阶段研究方法:展开案例内分析深入解析个案的背景、过程和逻辑等;进行跨案例分析,对多案例进行归纳、总结,提炼相似性与关联性;提出更具有普遍性的解释[31]。一是对单案例进行内容分析,从微观视角对案例所涉背景、治理主体、治理过程和具体机制等展开编码分析。二是展开多案例比较分析,验证并丰富“党组织‘赋能’治理主体”的理论框架,通过多案例的重复“准实验”性质来提升理论建构的丰富度。三是进行理论解释,回到宏观视角整体审视党“赋能”多元治理主体的内在机制,从学理层面解释党建引领下社会治理共同体建构的内在机理。

四、“多元赋能”:党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑

在早期的党建引领基层治理实践中,部分地区党组织将自身作为服务的直接供给者,将基层社会治理简化为治理基层社会,积极通过搭建党建网格和建立党建联盟等形式来强化对基层的社会整合,使得基层党组织承担大量超出自身能力的服务压力,也导致其他治理主体的功能、作用难以得到有效激发。在当下治理情境中,党组织审慎选择与基层社会发展需求相匹配的行动策略,将其政治优势与组织优势有效转化为党建引领的治理效能,通过释放行动空间、激发治理活力、提升行动能力等方式切实增强多元治理主体参与基层治理的能效,运用技术赋能、资源赋能和角色赋能三种“赋能”方式参与基层治理,全面提升党建引领社会治理的效能(见图2)。

(一)“技术赋能”助力党组织引领政府组织体系

党组织通过“技术赋能”形式触发政府组织体系充分发挥自身治理能效,即通过发挥信息科技、电子技术的治理优势,推动建构一种回应式治理模式以满足公民诉求,积极建立以解决治理难题为中心的技术平台,从而保障基层政府以问题回应为抓手能够发起跨部门、跨层级的联合行动,同时,建立必要的绩效考核与过程监督机制,以推动政府组织内部形成一种“整体性治理”的治理模式。

广州、深圳经济基础较好且拥有较为丰厚的技术发展资源,具备充裕的智慧城市与智慧政府建设经验,这为打造“赋能”政府组织体系的技术平台提供了坚实的基础,有助于推动基层治理趋向智能化、智慧化与智治化。案例A由所在区党委组织统筹协调,建成“越秀人家”“越秀先锋”两大服务平台,积极构建党建引领基层智慧治理体系,打造“令行禁止、有呼必应”的基层治理模式。“越秀人家”设置了党建服务、政务服务、社区治理等模块,具备党员报到、交流、服务等功能。“越秀先锋”设置事件登记、智库指尖决策、工作群管理等模块,联通辖区内多个职能部门、街道和基层社区,通过发挥基层党组织的核心领导作用来调动政府部门参与社会治理,充分激发相关职能部门的治理活力。同时,为保障群众治理诉求回应的效率和质量,党组织在街道党工委书记述职评议和各部门党建考核中单列“令行禁止、有呼必应”指标,强化党组织的全过程监督。

案例B基层党组织牵头打造“党建引领社区‘智’理信息化平台”,基层党组织通过平台发起跨部门、跨单位的治理提案,并以此推动相关政府部门和单位进行集体讨论与协商合作,从而解决治理问题。“党建引领社区‘智’理信息化平台”对接整合辖区内多个系统和上万个智能感知设备,具备公共服务、公共安全与公共管理三大功能模块,能够实现一网调度指挥相关政府部门的工作人员和治理资源。同时,该平台在“i社区”首页设置“找书记”栏目,基层群众可以通过此渠道反馈自身诉求和咨询各类问题,党委书记接到诉求后,可以通过技术平台驱动相应的政府部门来处理治理诉求,若分拨部门无法处理此问题,还可将问题升级,传递给上一级部门来解决问题,从而切实保障公民诉求能够得到有效回应。

(二)“资源赋能”助力党组织引领社会组织体系

党组织通过“资源赋能”的形式增强社会组织体系的治理能力,即党组织通过发挥自身的政治优势、组织优势来实现治理资源的集中配置、调度和使用,采用组建协商平台、议事会议、组织联盟等形式将各类社会组织聚合在一起,盘活基层治理的多样治理资源,从而增强社会组织体系的治理能力并进一步激发社会组织体系参与基层治理的积极性与主动性,全力破解基层治理资源分散化的现实难题。

党组织采用“资源赋能”的方式拉动社会组织参与基层治理,通过为辖区内各个社会组织搭建共商共议的协商平台,发挥党组织的号召力和组织力来引导社会组织参与治理活动,进而实现资源匹配、交换与整合的可行性,为社会组织提升治理能力、发挥治理效能和参与基层治理提供更为合适的契机,有力拓宽社会组织体系参与基层治理的行动空间。

第一,搭建议事平台。案例C基层党组织积极推动智能议事平台的建成,开发出“共享社区”平台,居民通过线上平台可以实现议事协商、在线投票、了解详情等功能。案例D显示,在基层党组织的牵头下,搭建了社区、物业和业主的三方联合互动议事平台,由小区党支部负责组织,定期召开三方联席会议,组织社区、物业公司、职能部门和居民代表等利益相关方参加,共同商议小区内的各项事务。

第二,组织协商会议。案例A形成了由社区党组织牵头的共建共治共享协调委员会,将各类多元组织拉入基层治理的协商共治,开展各类党建服务项目“双向认领”,吸纳机关单位党组织负责人、在职党员骨干和居民代表等共商共议,推动解决基层治理问题。案例B表明,在基层党组织的牵头和领导下,促成多场协商会议的形成,组织社区共享会,由基层党组织拉动社会组织、物业管理处、爱心企业和广大居民参与社区共享会,推动辖区内自助互助、广泛参与的良好氛围形成;组织楼长议事会议,推出特殊的组织联盟,即“出租屋楼长协会”,该协会运用罗伯特议事规则召开议事会议,组织相关利益方专门针对城中村的治理难题进行集中协商,制定出《关于防止高空坠物加装防护网的议案》等方案。

第三,成立党建联盟。案例A中,发展党建组织联盟是党委“赋能”各类社会组织的一个重要抓手。基层党组织推动建立多个商务楼宇党组织、园区党组织、商圈党组织,积极推动各类组织联盟的形成。案例B中,基层党组织牵头组建党组织聯席会,将辖区内多个单位党组织凝聚在一起,实现组织共建、问题共商和资源共享,同时,建立党组织联席会“项目库”,以项目形式连接各方资源与需求,实现资源与需求的有效对接,有力解决社区治理、安全隐患的排查、治安管理、交通疏导、环境卫生整治等问题。案例E中的党组织统筹辖区内机关企事业单位、社会组织等成立社区“大党委”,其中社区党组织为该组织联盟的“圆心”,打造联合型区域化党建组织载体,以社区“大党委”为基础,广泛吸纳社区内的居民小区、物业公司、新兴组织等其他多元组织的党组织以扩建社区“党建联盟”,通过签订共建共治共享协议书的形式明确共建责任,将区域内多元组织连接和统领起来,构建目标一致、协同运作、互利共赢的利益共同体,从而共同解决区域内的各类治理难题。

(三)“角色赋能”助力党组织引领基层公民

党组织通过“角色赋能”的形式激活基层公民参与基层治理的积极性与主动性,即党组织敏锐识别到公民日益觉醒的自主意识与不断提升的自治能力,通过“角色赋能”的形式赋予公民“党员先锋”“楼栋长”“居民议事会成员”等治理角色,有效激活公民参与基层治理的能效,为公民拓宽参与基层治理路径,带动公民群体参与基层公共事务治理。一是强化党员“模范带头”的角色身份,推动在职党员下沉基层发挥作用、鼓励党员提供志愿服务、引导党员参与公共事务协商议事等;二是赋予公民“治理情境”的主角身份,通过引导、激励和动员公民担任志愿者、议事员、楼栋长等基层治理角色,增强公民的社区主体意识,提高公民参与基层治理的积极性。

1.强化党员模范带头身份。中国共产党党员是公民群体中的一个特殊类型,也是基层治理中的一支特殊队伍。在基层场域中,为了充分调动广大人民群众参与基层治理的积极性,基层党组织往往会使用组织规章约束和意识形态引导等方式推动党员深入基层治理实践来发挥自身的“模范示范”作用,尤其注重推动在职党员下沉基层,鼓励在职党员提供资源匹配、志愿服务、协商议事等服务。在当前的治理情景中,基层党组织采用党员“双报到”、在职党员下沉、楼栋长任职赋予、志愿服务者身份赋予等形式引导党员参与基层治理。

第一,实现党员“双报到”。案例A中,在党组织的牵头下,形成在职党员、单位党组织线上“双报到”机制,其中,在职党员的基层服务情况会通过线上平台进行日志记录、积分积累和评价反馈,以此保障在职党员与基层党组织保持紧密联系和沟通,从而推动在职党员积极参与基层治理。同时,为激发在职党员的服务热情,基层党组织实施了服务积分制度,根据在职党员提供服务的难易程度、时长等进行积分记录,并以此作为年度评选评价的重要依据,配套开展星级党员评选活动。案例D中,基层党组织要求担任“邻里先锋”工作队的第一书记(均为正科级以上党员干部)开展“固定联系日”服务,下沉到小区或网格直面群众诉求,开展走访联系、收集意见、问题回应、诉求解决等服务。

第二,拓宽党员服务空间。基层党组织积极推动党员担任楼栋长、志愿者、议事员等角色,从而拓宽党员在基层治理中的服务空间,鼓励党员为周边群众提供各类服务。一种方式是发展党员“楼栋长”:案例C中的基层党组织构建了“社区大党委—小区党支部—党员楼长(党员中心户)”的组织体系,以楼栋为单位择选了一批党员楼长,党员楼长相应承担起联系多元治理主体和参与治理事务协商决策的工作。由基层党组织选配优秀党员担任网格支部书记兼任网格长,并积极引导社区居民党员担任“网格助手”和“楼栋管家”。另一种方式是发展党员“志愿者”,案例A由所在区政法委和区直机关党工委牵头,推动在职党员参与“平安志愿”先锋行动。案例D中的基层党组织充分发挥党员的特长优势,鼓励党员提供义诊、急救知识讲解、困境救助等志愿服务。

第三,鼓励党员担任支部成员。案例C中的基层党组织以有物业管理的“单体楼”封闭范围为基本单位,整合区域内各类组织、物业服务企业、党员业主中的党建资源和力量,推进小区党支部组建工作,积极选优配强小区党支部班子成员。首届小区党支部书记由社区党组织成员担任,此后将从党员业主代表中择优选取,其他班子成员重点选拔业主、社区工作者、物业服务企业员工、驻社区民警中的党员。

2.赋予公民治理主角身份。引导公民参与基层治理,赋予公民一定的自治空间是现阶段发展基层社会自治、推进基层治理改革的重要使命。但受限于长久以来公民议事平台匮乏和自治能力薄弱,如何带动广大公民切实、有效参与基层治理,以及如何有效激发公民群体发挥自身治理能效,仍是摆在基层党组织面前的一道共性难题。近年来,各地党组织探索“角色赋能”本文将基层党组织“赋能”党员和公民的实现路径分开阐述,期望能够全面展现基层党组织对不同公民角色进行“角色赋能”的行动过程与实现机制,以整体性展现党对公民实现“角色赋能”的行动智慧。方式来激活公民参与基层治理的积极性与主动性,即通过赋予公民某种治理角色的方式使公民意识到自身是基层治理的主要角色与关键行动者,从而激发公民群体参与基层治理的自治意识,实现党对公民的“角色赋能”。

第一,赋予公民信息采集角色。案例A借助信息平台的技术优势,基层党组织鼓励广大人民群众担任问题反馈员和信息采集者,设立“街坊爆料”“我要反映”等模块,畅通居民反映诉求的渠道,开发“拍一拍”“点一点”等便捷措施,以此提高广大居民对基层治理的关注度和参与度。案例B居民可以通过“i社区”一键反馈和咨询问题。

第二,赋予公民议事协商角色。案例A中技术平台特设“我的小区”板块,设置居民议事、居务公开和党务公开等栏目,居民可在线进行议事投票,并且随时进入线上对话室来表达诉求和意见。案例B中,居民是出租屋楼长协会的主要参与者,通过参加协会组织的议事会议,形成“社区事、居民议、大家管”的良好氛围。

第三,赋予公民服务提供角色。案例B中基层党组织牵头打造“社区共享会”,鼓励居民分享时间、技能与服务,通过推动公民加入会员的形式,鼓励公民以会员身份进行积分积累,并建立配套的积分兑换功能,从而激励广大公民提供志愿服务。案例C中,党支部推动小区议事协商会议的展开,将党员、居民代表和热心人士等组织起来,共同商议和开展形式多样的志愿服务活动,如人行道改造、垃圾池建设等。案例D中,基层党组织牵头组建“邻里先锋工作队”,拉动辖区内各个小区全体党员和热心居民群众提供志愿服务,包括民意收集、政策宣传和邻里服务等,志愿者可依据服务时长、服务内容和爱心物资等进行“爱心存款”并凭此积分兑换实物礼品或志愿服务。

五、结论:“多元赋能”是一种可行性通约解释

一个国家的基层治理模式深受该国的民族特征与政治制度所影響[32],中国共产党在政治生活、社会生活、国家与社会关系中都发挥着重要的引领、示范和指引作用[33],其中党建引领基层治理的独特制度优势就在于整合多元治理主体力量[34],以实现基层社会治理效能的全面提升。纵使当下社会治理场景呈现高度复杂性与不确定性,高质量建设社会治理共同体仍是实现社会治理现代化的重要支撑。既有研究充分挖掘党建引领基层治理的实践素材,识别党组织“嵌入”“吸纳”和“动员”等行动策略,尤其深入解构党组织指引社会组织参与基层治理的行动过程。既有研究相对较少从整体视野解释党组织带动包括政府、企事业单位、社会组织、公民等多元治理主体参与基层治理的行动策略与内在机理,也较少从理论层面思考党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑。因此,本文基于多案例研究方法解释党组织带动各类治理主体参与基层治理的内在机理,构建“党‘赋能’治理主体”的理论框架,以此阐释党建引领社会治理共同体建构的内在逻辑。

在当下的治理情境中,党组织通过“多元赋能”的方式带动包括政府组织体系、社会组织体系和公民在内的多元治理角色全面建构高质量的社会治理共同体,推动社会治理新格局提能增效。其中,“技术赋能”着力破解的是行政力量回应性不强的问题,通过建设信息技术平台为基层政府部门提供以问题回应带动跨部门、跨层级整体性治理行动发生的行动空间;“资源赋能”重点破解的是治理资源与治理诉求对接性不足的问题,通过发挥党组织的号召力与组织力来搭建社会组织体系之间的共商共议平台,以此拉动社会组织之间进行资源匹配、交换与整合,从而实现社会组织的治理能力增强与治理效能激发;“角色赋能”聚焦于公众参与积极性不强的问题,通过为公民群体提供志愿者、议事员、楼栋长等治理角色来增强公民参与基层治理的积极性与主动性。党组织能够实现“多元赋能”的关键在于,中国共产党本身具有强大的政治优势与组织优势,党建引领社会治理共同体的建构实质上是党的政治、组织制度优势有效转化为党建引领治理效能的过程,党组织以一种领导性的角色通过创建各类赋能机制使多元治理主体获得某种具有治理意义的渠道、平台或角色,从而有效激发多元治理主体的治理能效,实现真正意义上的“集中力量办实事”。从深层含义来说,党组织“赋能”多元治理主体的过程不仅是执政党有效整合社会的过程,更是党的“群众路线”贯彻落实的有效实践,是实现全过程人民民主的强效支撑。

参考文献:

[1]陈亮,李元.去“悬浮化”与有效治理:新时期党建引领基层社会治理的创新逻辑与类型学分析[J].探索,2018,(6).

[2]吴忠民.中国转型期社会问题的主要特征及治理[J]. 山东社会科学,2020,(6).

[3]孙柏瑛.突破“碎片化”:构建“回应性”城市政府协同治理框架——基于杭州上城区“平安365”的案例分析[J].地方治理研究,2018,(1).

[4]梁敏玲.治理单元重构视角下城市基层治理的困境与进路——基于历史脉络的思考[J].中国行政管理,2022,(2).

[5]祝灵君.党领导基层社会治理的基本逻辑研究[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2020,(4).

[6]俞可平.中国治理变迁30年(1978—2008)[J].吉林大学社会科学学报,2008,(3).

[7]张来明,刘理晖.新中国社会治理的理论与实践[J].管理世界,2022,(1).

[8]王立峰,潘博.社会整合:新时代推进党建引领城市基层治理的有效路径[J]. 求实,2020,(2).

[9]张紧跟.党建引领:地方治理的本土经验与理论贡献[J].探索,2021,(2).

[10]李威利.从基层重塑政党:改革开放以来城市基层党建形态的发展[J].社会主义研究,2019,(5).

[11]黄意武,李露.城市基层党建与社会治理创新的互动关系研究[J].中州学刊,2017,(10).

[12]王轲.中国城市社区治理创新的特征、动因及趋势[J].城市问题,2019,(3).

[13]姜永伟.国家建构主义法治的理论逻辑——一个法政治学的论说[J].法学,2022,(1).

[14]陈家喜,黄卫平.把组织嵌入社会:对深圳市南山区社区党建的考察[J].马克思主义与现实,2007,(6).

[15]孔娜娜,张大维.嵌入式党建:社区党建的经验模式与路径选择[J].理论与改革,2008,(2).

[16]唐文玉.分类嵌入:当前中国“党社关系”的一个描述框架[J].求实,2022,(2).

[17]李威利.空间单位化:城市基层治理中的政党动员与空间治理[J].马克思主义与现实,2018,(6).

[18]王铮.旧传统的新机制:城市基层治理中的“党建动员社会”[J].甘肃行政学院学报,2021,(4).

[19]何艳玲,汪广龙. 统筹的逻辑:中国兼顾发展和安全的实践分析[J].治理研究,2022,(2).

[20]蒋源.吸纳式服务:基层党组织在社会治理转型中的一个过渡机制[J].社会主义研究,2016,(5).

[21]周明,许珂.组织吸纳社会:对社会治理共同体作用形态的一种解释[J].求实,2022,(2).

[22]徐湘林.党管干部体制下的基层民主试改革[J].浙江学刊,2004,(1).

[23]唐文玉.借力于政治的嵌入式发展——“党社关系”视域中的民办社会组织发展考察[J].华东理工大学学报(社会科学版),2019,(4).

[24]彭勃,杜力.“超行政治理”:党建引领的基层治理逻辑与工作路径[J].理论与改革,2022,(1).

[25]张丹丹,沈关宝.公民社会的发育与形成——民间社会组织的培育与公民的有序参与[J].学术界,2011,(6).

[26]王名,蔡志鸿,王春婷.社会共治:多元主体共同治理的实践探索与制度创新[J].中国行政管理,2014,(12).

[27]李怡,肖昭彬.“以人民为中心的发展思想”的理论创新与现实意蕴[J].马克思主义研究,2017,(7).

[28]李友梅.人民本位的中国实践及其内在逻辑[J].社会科学战线,2021,(5).

[29]Eisenhardt K M.Better Stories and Better Constructs: The Case for Rigor and Comparative Logic[J].Academy of Management Review,1991,(3).

[30]Yin R K.Case Study Research:Design and Methods[M].SAGE,2018.

[31]余菁.案例研究与案例研究方法[J].经济管理,2004,(20).

[32]刘建军,孙杨程.使基层治理运转起来:联动网络与中国社区公共物品提供[J].江苏行政学院学报,2017, (5).

[33]林尚立.集权与分权:党、国家与社会权力关系及其变化[J].复旦政治学评论,2002,(2).

[34]黃晓春.党建引领下的当代中国社会治理创新[J].中国社会科学,2021,(6).责任编辑:王篆

Diversified Empowerment: the Inner Logic of Social Governance Community

Construction Under the Guidence of Party Building

——Multiple Case Studies Based on Guangdong Province

Yu Junyao, Ning Chao

Abstract:The important development mission of grassroots governance innovation during the “14th Five-Year Plan” period is to build a high-quality social governance community. How to guide multiple governance subjects to participate in grassroots governance in an orderly, effective, and powerful manner, it is urgent for party organizations to play a stronger leading role in party building. The party organization promotes the benign construction of the social governance community in the way of “multiple empowerment”, leads the government organization system through “technical empowerment”, drives the social organization system through “resource empowerment”, and guides citizens to continuously enrich the new pattern of social governance of the times through “role emprovement”, in order to solve the problems of governance such as insufficient response of administrative power, weak connection between governance resources and governance demands, and low enthusiasm of citizens to participate. The key to the development of “multiple empowerment” by party organizations is to effectively transform their own political and organizational institutional advantages into governance effectiveness led by strong party building, and to establish various empowerment mechanisms with a leadership role to provide effective governance power for multiple governance subjects, governance platform, governance role, and comprehensively improve the energy efficiency of multiple governance subjects participating in grass-roots governance by releasing behavioral space, enhancing action ability, and stimulating governance vitality, so as to achieve “concentrating efforts to do practical things” and promote the development of high-quality connotative social governance community form.

Key words:Party building leadership, grassroots governance, governance community, empowerment, governance effectiveness