国家出版基金“三农”类项目学科分布及选题规划探析

2022-06-14王笃利

[摘要]作为以“体现国家意志,传承优秀文化,推动繁荣发展,增强文化软实力”为宗旨的第三个国家级重大常设文化基金,国家出版基金对涉农学科项目给予了大力支持。文章以国家出版基金2009—2019年资助的涉農学科项目数据为基础,按照国家学科分类标准对项目所属学科分布进行梳理和分析,探讨相关学术著作的选题来源与发展趋势,以期对科研院所和出版单位在新农科研究成果的物化出版、助力新农科建设方面有所启示。

[关键词]国家出版基金;学科分布;涉农学科;新农科;新工科;选题方向

乡村振兴战略的总要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”,反映了我国农业从初级食物供给的单一功能拓展到生产、生态、文化、社会和生活等多功能。随着新农科建设的启动,农工、农理、农医、农文学科交叉研究日趋广泛,涉农学科的边界也在不断延伸。自然科学、社会科学、工程技术、医药科学等领域的前沿理论与技术将在改造传统农科、建设新农科,从而更好地服务生态文明建设和乡村振兴战略中发挥重要作用。

本文以国家出版基金规划管理办公室公布的2009—2019年度常规资助(不含主题出版后期资助)项目为基础,筛选其中的涉农学科项目,并对项目所属学科分布进行梳理和分析,探讨相关学术著作的选题来源与发展趋势[1],以期对科研院所和出版单位在新农科研究成果的物化出版、助力新农科建设方面有所启示。

一、涉农学科概念

有关涉农学科的定义,学界至今尚未形成一个明确的界定。笔者借鉴杨铭[2]对涉农专业概念的理解,认为涉农学科是与农业具有较强关联性,但在现有《中华人民共和国国家标准 学科分类与代码GB/T 13745—2009》的学科分类方法中不属于农业科学的学科。

我国现行的学科分类统计方法有四种,本文参照的是《中华人民共和国国家标准 学科分类和代码GB/T 13745—2009》[3]。该学科分类体系基本能够反映当代科学发展的科研成果,学科覆盖面大,类目结构相对简洁,便于分类统计和分析。

二、涉农学科项目所属学科分布情况与特征分析

(一)项目所属学科分布情况

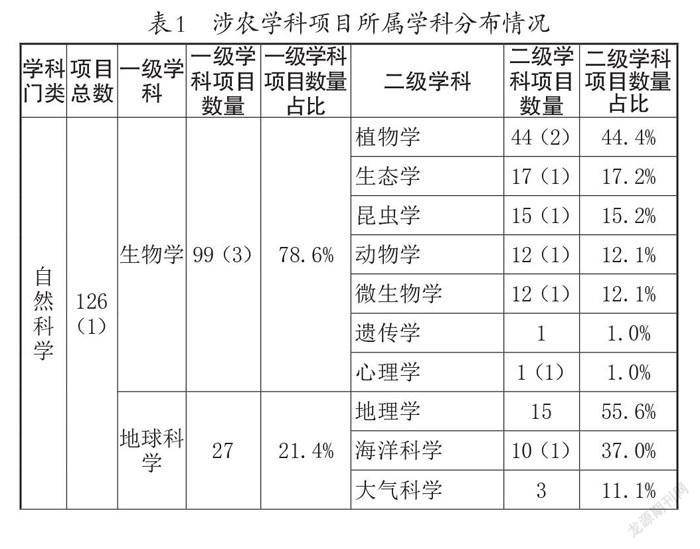

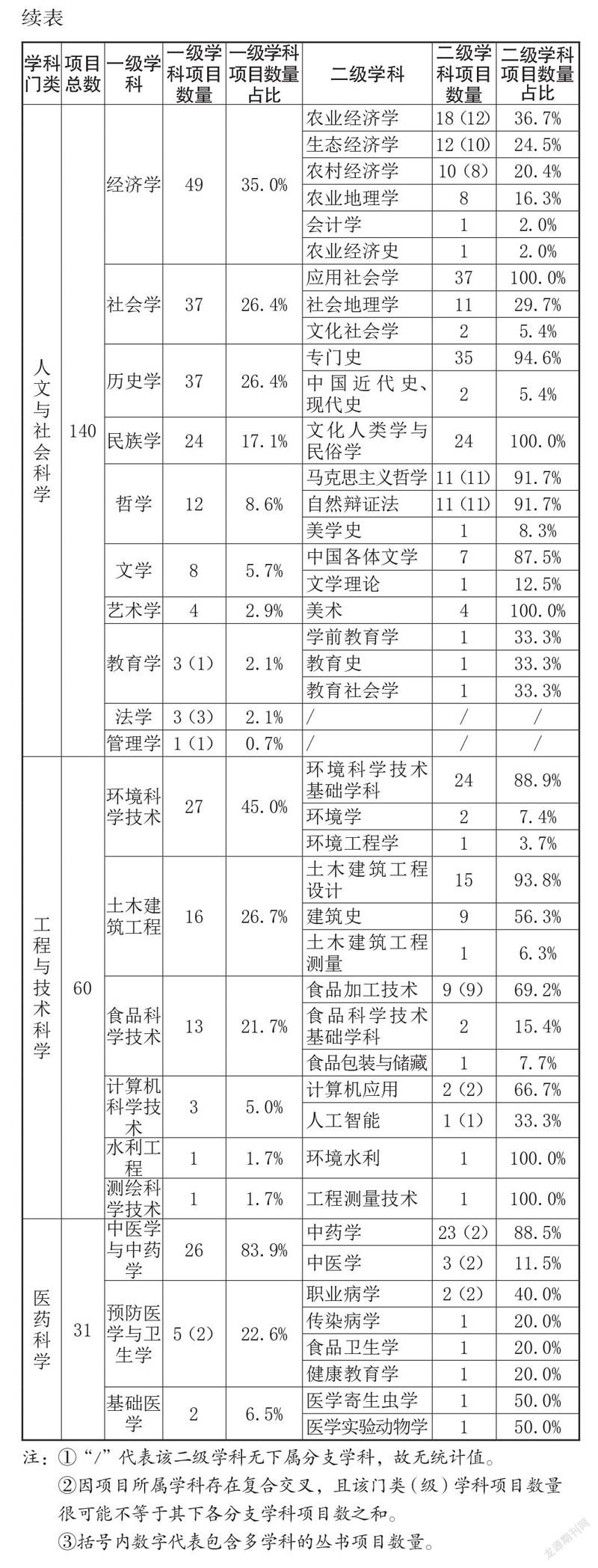

表1所示即涉农学科项目所属学科分布情况(因篇幅所限,本文只列出涉农学科项目所属至二级学科的分布)。受限于对新兴学科的了解程度,笔者在分析项目学科分布时尽可能对照现有学科进行分类(不排除遗漏的可能)。

(二)所属学科分布特征分析

1.项目所属学科领域全覆盖

“三农”领域的重大实际问题都具有综合性,不是某一门学科所能解决的[2,4]。由表1可见,除农业科学,“三农”类项目所属学科覆盖了其他4个门类,涉及21个一级学科、52个二级学科以及54个三级学科,共计127个学科,体现了涉农学科项目所属学科分布的多元化特征。

2.人文与社会科学领域表现亮眼,注重历史传承

人文与社会科学类项目覆盖的学科数量和项目总数仅次于传统农业科学类项目[1],共涉及10个一级学科、21个二级学科、18个三级学科,主要分布在社会学、历史学、经济学等。该领域立项的跨学科研究项目较多,主要有以下几类(下文所提及的未在表1中列出的学科名称为三级学科)。

一是历史学、农村社会学、民俗学以及工程与技术科学领域的建筑史、城乡规划方法与理论等跨领域、多学科交叉的农业文化遗产、传统村落保护项目。例如“中国传统村落保护与发展系列丛书”(8卷)等。

二是科技史、文化史等历史学与其他领域学科交叉的学科发展史学研究类项目。由表1可见,此类项目数量也占有相当比例。考虑到农业史和建筑史分别是历史学与农学和土木建筑工程学的交叉学科,笔者将其放入历史学进行整体分析,代表性项目有《中国农业通史(图文版)》等,其体现国家出版基金对学科内涵建设和历史传承的重视。

三是哲学下的马克思主义哲学与自然辩证法、经济学下的生态经济学和农业经济学与林学交叉,以乡村振兴和生态文明建设为主题的多学科丛书类项目,例如“循环经济与生态文明丛书”等。

四是满足读者精神文化需求的文学类项目和助推法治乡村建设的法学类项目。尽管该类项目数量较少,却是“三农”领域不可或缺的部分。近3年文学类作品均有立项,如2018年的《最后的乡土(上下册)》;而仅有的两个法学类项目均为科普型,分别是音像制品类的“法制三农”(系列广播讲座)和画册类的“法制进嘎查村系列连环画丛书”,这在侧面说明农业法学有关研究有待加强。

3.自然科学领域关系密切,立项多为生物学单学科项目

作为与传统农科交叉融合更为深入也是关系密切的学科门类,自然科学主要涉及生物学和地球科学2个一级学科、10个二级学科、20个三级学科,尤其是生物学一级学科,其立项数量仅次于传统农科项目。这是由于农业科学与生物学科拥有共同的研究对象—动植物、生态和气候,二者学科交叉也最为密切。但是生物技术与农业科学交叉融合的新兴学科项目缺乏,多为植物学、动物学、昆虫学、微生物学等生物学单学科项目,如《中国生物物种名录》《中国昆虫地理》以及各地方动物志和植物志等。

4.工程与技术科学领域:食品科学研究项目有待挖掘

该领域立项项目所属学科覆盖了6个一级学科、13个二级学科、10个三级学科,其中主要涉及环境科学技术、食品科学技术以及土木建筑工程3个一级学科。特别是食品科学技术,在目前国际主流的ESI研究领域划分中,食品科学类被列入农业科学领域,而中国农科院农业信息研究所科技情报分析与评估团队也将食品科学技术下的食品加工与技术和农艺学下的农产品贮藏与加工合并为其中一类,可见食品科学与农业科学作为农业产业链上的两个重要学科领域之间的密切关系。然而食品科学类的立项数量和学科覆盖都偏少,主要是与历史学下的科技史和文化史以及哲学下的美学史交叉的项目,如《中国食品科技史》、《中国饮食文化史》(十卷本)、《中国饮食美学史》。土木建筑工程项目数量超过食品科学类的项目数量,这主要得益于前文提到的传统村落保护项目不仅融合了建筑史和城乡规划方法与理论三级学科,还包括土木建筑工程设计学科项目,如“日光温室设计建造研究与利用丛书”。环境科学项目则主要是生态环境保护类项目,如“村镇环境综合整治与生态修复丛书”等。4EEAB32E-62E7-47D0-8526-A44C2EC82CBC

5.医药科学领域:中药学项目表现抢眼,食品卫生学相关项目欠缺

医药科学领域项目涉及中医学与中药学、预防医学与卫生学和基础医学3个一级学科、8个二级学科、6个三级学科。其中,归属于医学昆蟲学科的法医蝇类学属于生物学和医药学科门类的交叉。另外,具有代表性的项目,如涉及临床医学下的保健医学科,预防医学与卫生学下的健康教育学、流行病和职业病学科,中药学项目“十四个集中连片特困区中药材精准扶贫技术丛书”。预防医学与卫生学下的食品卫生学等食品安全方面的项目数量偏少,历年来只有一个立项项目,为2013年的《当代食物安全》。

6.新兴交叉学科项目缺乏

2010年,教育部印发的《授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则》指出,“拟设交叉学科应是跨学科门类或多个一级学科的交叉学科,其基础理论、研究方法已经超出一级学科的范围,并且由于研究对象的不同,将促进新的理论形成和发展或产生新的研究方法”[5]。而现有的项目所属学科结构相对单一,从表1可以看出,4个学科门类的其他学科即新兴学科处于空白状态,如人工智能、大数据等新技术与传统农业交叉的智慧农业等新兴学科内容匮乏,目前只有“现代农业高新技术成果丛书”的子项目《现代精细农业理论与实践》。这从侧面反映新兴交叉学科的发展尚未成熟,尚未实现传统农科与人类营养健康、资源集约利用、生态文明建设等领域的有效衔接[6]。

三、对涉农学科项目选题方向的建议

在科技、社会、经济发展和时代需求的背景下,我国农业科技发展受到外部学科环境的影响与日俱增,农理、农工、农文、农医交叉融合的新农科概念正在形成,学科的边界和外延正在进一步拓展。从总体上来看,国家出版基金主要是围绕生态文明建设和乡村振兴战略这两条主线来确定“三农”类选题的资助重点。如果说目前的农业和涉农学科可概括为主要对“自然”的研究的话,那么未来或许就是在此基础上开展对与自然关系密切的“人”的研究,概括来说是围绕人的健康发展而开展的新学科研究和建设。因此,作为对传统农科发展发挥决定作用的涉农学科,其自身以及其交叉研究成果值得出版单位重点关注。

(一)注重挖掘跨领域交叉融合的新农科选题

在新农科建设背景下,与农业学科交叉渗透、关系密切的生命科学、信息科学以及人文与社会科学学科可能成为新的战略研究重点。笔者预测未来其他学科领域的现代前沿理论、方法和技术推动传统农业科学改造升级、创新发展的作用会大大加强,农业科学与其他领域的学科之间的交叉面将会更宽,学科结合点和生长点也将会更多[7],新农科研究成果将不断出现。例如,农业科学与自然科学下的生物学技术;工程与技术科学下的环境科学技术生态农业、绿色农业发展以及计算机科学技术和测绘科学技术等;自然科学领域下的信息科学与系统科学交叉融合的智慧农业、农业人工智能、农机智能装备;与医药科学交叉的健康农业如食品安全与营养健康、人兽共患病研究;与人文与社会科学下的农村社会学、农业经济学、旅游经济学和法学交叉的美丽乡村、法治乡村、文化乡村、休闲农业研究;此外还包括与历史学交叉的学科发展科技史和文化史研究等。因此,出版单位应深入调研新农科建设的进展,关注传统涉农学科改造和新兴交叉学科的布局,积极引导和促进前沿、新兴、交叉、空白学科等乡村振兴科技来支撑相关学科科研成果物化,并进行系统研判和超前部署[8],在新农科研究理论和方法的不断积累和创新过程中有所收获。

(二)建设跨领域的新农科学科群丛书,打造涉农领域学术品牌

作为国家出版基金的标杆,“大飞机出版工程”是典型的学科群丛书项目。其针对学科领域的不足,采用以引进国外前沿研究著作带动国内原创成果创作,进而实现追赶甚至超越国外的丛书策划思路,这使得该项目整体的学术性和系统性都达到很高的水平,最终成为系列化、立体化和国际化的品牌项目,成功地带动国内该学科领域的发展[9],为农林类专业出版单位提供了宝贵的经验。丛书框架搭建的成功与否直接决定了出版质量的高低。这就要求出版单位在策划丛书选题时,要对丛书的规模和体系进行详细充分的规划和设计,在对丛书学科体系进行深入分析研判的基础上,把握好丛书知识体系的完整性、系统性和相关性,避免出现短板或是形成拼凑类丛书选题的情况,为后期在合理周期进行修订完善,保持丛书延续性和形成学术品牌奠定基础。另外,农业领域各个学会和跨学科研究平台等学术团体,凝聚了某个学科领域甚至是具有多学科背景的优秀人才智力资源,对学科发展方向具有深刻而准确的把握。因此,依靠学术团体策划相关学科丛书无疑是出版单位降低策划出版成本,保证丛书整体学术水平高质量的一种有效途径。

[参考文献]

[1]董夫才,王笃利.国家出版基金“三农”类项目学科分布及选题方向探讨[J].传播与版权,2021(02):19-21,44.

[2]杨铭.农业学科与非农学科交叉渗透及共同发展问题研究:基于南京农业大学案例的院校研究[D].南京:南京农业大学,2008.

[3]中国国家标准化管理委员会.中华人民共和国国家标准学科分类和代码:GB/T 13745—2009[S].北京:中国标准出版社,2009.

[4]赵晓春.跨学科研究与科研创新能力建设[D].合肥:中国科学技术大学,2007.

[5]教育部办公厅.教育部办公厅关于印发《授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则》的通知[EB/OL].(2010-12-24)[2022-03-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201012/t20101224_113508.html.

[6]刘竹青.“新农科”:历史演进、内涵与建设路径[J].中国农业教育,2018(01):15-21,92.

[7]潘军,张兴杰.农科专业与非农学科专业交叉渗透研究[J].当代教育论坛(宏观教育研究),2008(09):52-54.

[8]刘涛,熊明民,任天志.浅议农业科技创新体系内部博弈与发展基础:以中国农业科学院为例[J].农业科技管理,2019(04):13-15,32.

[9]上海市出版协会.经典策划119[M].上海:华东师范大学出版社,2016.4EEAB32E-62E7-47D0-8526-A44C2EC82CBC