创设有效情境,感知数据魅力

——指向数据分析观念的小学数学情境创设

2022-06-13江苏省张家港市南沙小学

江苏省张家港市南沙小学 尹 伊

《义务教育数学课程标准》(2011 版)指出,在数学课程中,应当注重发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直观、运算能力、推理能力和数据分析观念。所谓数据分析,是指在收集数、信号、图像等信息的基础上,运用适当的统计方法进行分析,目的是能够最大化地开发数据功能。数据分析观念的培养,教师应当根据学生的实际情况创设有针对性的引导情境,引领学生选择恰当的方法和工具经历具体的收集、整理、推断、获得结论等体验过程,并在合作、交流、探讨中建立数据分析观念,悟出统计的价值。那么,在数学课堂中,教师该如何以恰当的教学情境增强学生数据分析观念呢?

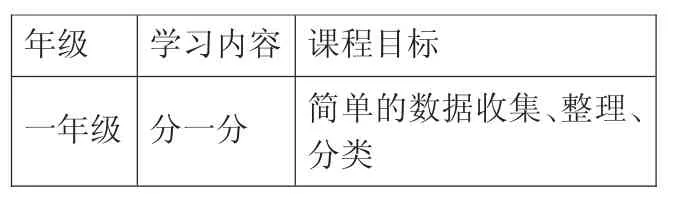

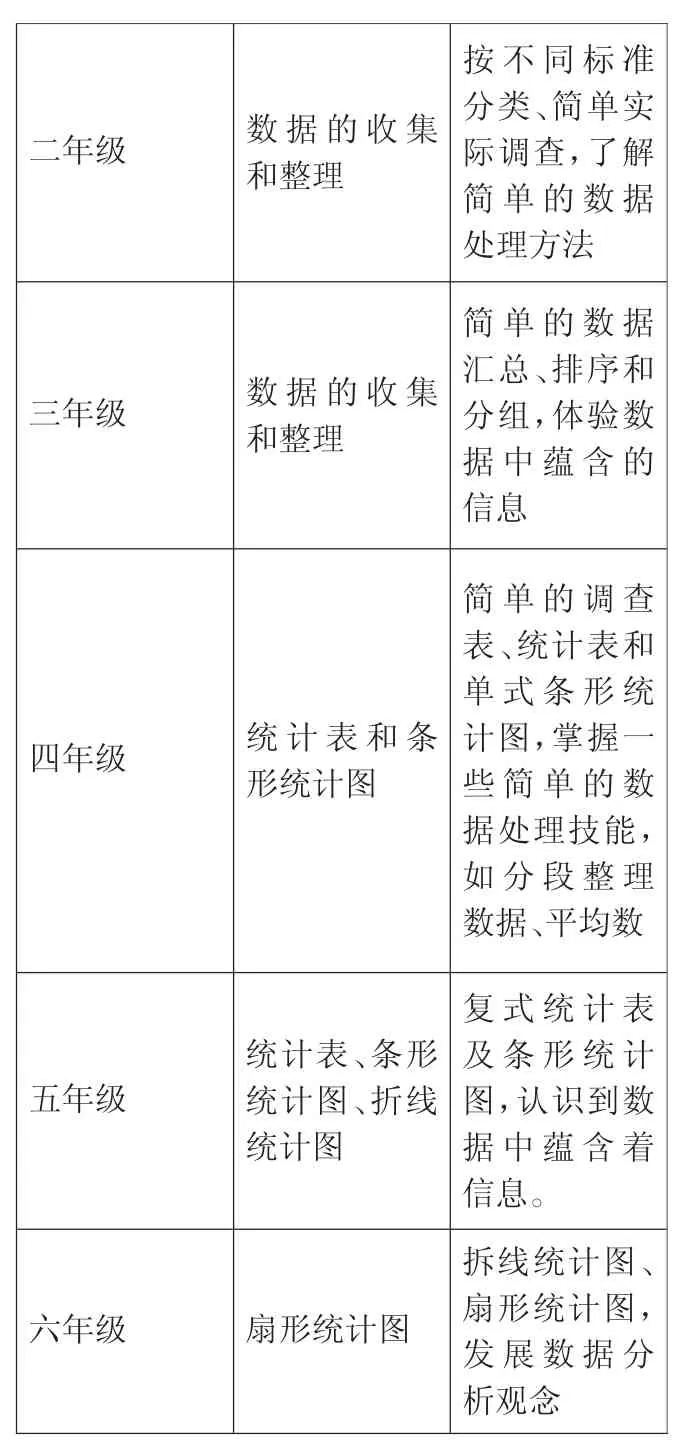

一、知识理清:“统计与概率”知识体系及课程目标

整理小学阶段“统计与概率”相关知识的学习内容与课程阶段目标如表1 所示。

表1

二年级 数据的收集和整理按不同标准分类、简单实际调查,了解简单的数据处理方法三年级 数据的收集和整理简单的数据汇总、排序和分组,体验数据中蕴含的信息四年级 统计表和条形统计图简单的调查表、统计表和单式条形统计图,掌握一些简单的数据处理技能,如分段整理数据、平均数五年级统计表、条形统计图、折线统计图复式统计表及条形统计图,认识到数据中蕴含着信息。六年级 扇形统计图拆线统计图、扇形统计图,发展数据分析观念

依表1,小学阶段对统计知识的学习是循序渐进的,学习内容由易到难,从一年的“分一分”,到二年级的“数据的收集和整理”,再到中高年级的统计图表,帮助学生逐步养成数据分析观念。同样在课程目标的设置上,体现了递进关系,从低年级简单的数据收集、整理、分类,到中高年级的数据处理技能,螺旋上升式的培养模式体现了以生为本的教育理念,其中,“数据信息”“经历过程”“发展观念”是课程目标最重要的关键词。

事实上,目前学生数据分析观念的培养差强人意,由于《统计与概率》知识点在考试中所占分值不多,难度也不算高,所以不少教师都不重视《统计与概率》,压缩这部分的课时,导致学生缺乏分析数据的意识,一旦遇到具体问题,白白丢掉这些分数,不利于学生数学核心素养的提升。也有部分教师会把对数据的收集、整理、分析停留于口头传授,并没有在课堂或课后引导学生投入实践活动,“纸上得来终觉浅”,导致学生虽然学完了《统计与概率》的知识,却依然缺乏数据分析的意识。有效的教学方式应尊重学生的学情与认知特点,开展符合小学生身心特点的教学活动,在动手操作、探究、体验过程中才能帮助学生正确掌握数据分析。

二、有的放矢,探讨指向数据分析观念的小学数学情境创设策略

一个有价值的教学情境,能诱发学生的好奇心,好奇产生疑问,从而发展学生的思维能力。新课程改革下,教师应努力为学生创设符合其认知发展水平和教学所需的情境,贴近学生生活,结合《统计与概率》知识创设问题情境,形成认知冲突,产生探求新知的欲望。这样由浅入深的情境,帮助学生在故事式情境或生活事例式情境中学会收集、处理和分析数据,体会统计方法的意义,这样自主获得的基本知识与技能才是最深刻、最牢固的。

1.设置趣味情境,让学生走进数据分析。

数学内容是抽象的,却可以进行丰富的艺术加工。通过富有趣味的教学情境可以把抽象的知识变的具体,把“死”知识讲“活”,使《统计与概率》知识的实际应用变得生动、多彩。在实际教学中,从学生的认知特点与学习需求出发创设情境,从情境中产生问题,在笑声中受到启迪,让学生情不自禁地走进数据分析的世界,在新颖又活跃的课堂氛围中感受到学习数学的快乐,在潜移默化中掌握《统计与概率》的知识要点。

比如三年级下册《复式统计表》一课,考虑到学生在之前已经对简单的数据收集、记录、整理有了一定的认知,教师可以让学生运用已经掌握的知识统计班级同学的爱好。首先,以“同学们聊一聊各自感兴趣的话题”为由打开学生的话匣子,引导学生相互讨论并说出各自的兴趣爱好,如美食、动画片、游戏、足球、围棋、漂亮衣服等话题。其次,引导学生按照“人数”“性别”“兴趣爱好”自行制作统计表,比一比谁的统计表更完整。最后,将统计的数据整理并填入制作的统计表中,展示、评价学习成果。这样的教学过程,经历知识形成的过程,学生不仅能够参与课堂,引发学生积极思考,也能认清数学知识的实用性,激发学习的动力与潜能。

2.联系生活实例,让学生体验数据分析。

数学知识的应用是广泛的,生活中充满着数学,数学就在我们身边,统计与概率同样如此。《数学课程标准》提倡教学应贴近学生的生活,强调数学与生活的联系,把生活事例引入课堂,可以强化学生的感性认识,加深对数学知识的理解。在实际教学中,教师应在生活中“找”数学,从生活实例出发学习统计与概率,对教材有针对性的选择、整合、重组,采集生活教学实例,体验数据分析的乐趣,这样的教学既能满足学生的认知规律,增强学生的求知欲,同时也能促使学生萌发应用意识,丰富学生对新知的体验。

例如,在学生初学《统计》时,结合教材的编写特点创设生活化教学情境,借助问题引导学生思考,初步认识统计,如:“周末大家喜欢干什么呢?哪些活动在咱们班级的小朋友选择最多的呢?”学生分组讨论后汇报,得出怎么整理、怎么比较,在学生感兴趣的情境中学习数据整理。之后,开展尝试统计鲜花活动,把学具鲜花图片分类,伴随着音乐声响起,大家动手统计大象收到的生日礼物,粘贴在课本69 页上,比一比哪种颜色的鲜花最多。最后,学生以学习小组的合作方式对鲜花进行统计。通过学习探索,学生在有趣的生活场景中分一分、理一理、贴一贴、数一数,给学习增添乐趣的同时,也使学生逐步理解统计的含义。

3.发展思维能力,让学生思考数据分析。

数学内容充满着各种问题,依据学生的认知水平,组织探究创新型数学活动,给学生自主探究的机会,让学生思考数据分析,可以发挥学生的主观能动性,培养学生思维灵活能力。小学数学新课程标准强调学生是课堂的主人,要求教师改变传统的教学模式,把数学知识转化为数学活动,让学生独立思考、积极思维,引向对数学本质的思考,发展数学思维能力。

以《可能性》一课的教学为例,教学中以学生熟悉的转盘入手,PPT 呈现有红、黄、蓝、绿四种颜色的转盘图片后引导学生思考:“如果转动转盘,指针会先指向哪种颜色呢?”学生会不假思索的回答。之后,将转盘上红、黄、蓝、绿四种颜色所占的比例进行修改,再次引导学生思考:“如果转动转盘,指针的方向最有可能指向哪里呢?”这时,班级中就会出现回答不一的声音。教师可以再穿插一个“摸球”小游戏,最后再回到转盘问题,引导学生用所学的新知识来分析和解决旧问题,思维得到启发,由形象到抽象,从而更好的理解和总结本课的主要知识点。

4.锻炼数学语言,让学生表达数据分析。

语言是交流的载体,不管是全班集体分享,或是自学后表达思考内容,都需依附于语言来进行表达。在教学中,教师应抓住时机培养学生数学语言表达能力,引导学生运用准确、规范的数学语言对数据进行合适完整的描述,提高学生思维的逻辑性。

仍以上述提及的《可能性》一课为例,学生在回答问题时往往就是“红色”“蓝色”这样的语言,很少有学生会用完整的语言描述出来。这时,教师不妨抓住这一契机,引导学生学会完整的表达:“我认为指针会指向绿色,因为绿色的比例最大。”依托图片、图形、图示作为语言表达支架,既能达成训练目的,也能使学生的语言表达能力得到锻炼,表述更严谨、更科学。

三、隐性知识发掘,指向数据分析观念情境创设的注意事项

知识的学习不仅包括显性知识,也包括显性知识内容背后蕴涵的隐性的思想与方法,这对学生构建认知结构、形成数据分析观念有积极意义。教师在发掘隐性知识时可以从数学和统计学不同的角度展开,从知识教学走向数据分析观念培育,得出背后的规律,学会迁移运用。

1.合理选择教学素材。

当前小学阶段统计教学中,描述数据的方式有统计表、条形统计图、折线统计图、扇形统计图及平均数等方式,它们有着不同的性质与适用场合,相互间有交叉,加强对此类知识的学习,需要教师能够准确把握其描述、刻画数量时的特点。

以条形统计图与折线统计图的异同点为例,一般的理解是条形统计图是根据长短不同的直条反映数量的多少,一个单位长度代表某一数量,根据图中直条的长短能够一目了然地看出数量大小。而折线统计图是根据数量的多少描出各点,不仅能表示数量多少,还能通过线段顺序的连接清晰地反映数量的增减变化。事实上,将条形统计图与折线统计图进行对比观察后可以发现,条形统计图中也能表示数量的增减变化,直条的高低错落表示数量的多少,每一直条代表一个数量,每一直条之间有间隔,直条以外(即间隔部分)是无法描述的,因此,条形统计图表示的是离散量。而折线统计图表示的是连续量,图中的折线是一个量的集合。厘清二者的本质区别,才能在教学过程中更科学合理地选择教学素材,揭示知识背后的思想方法。

2.数学思维的渗透。

统计与概率内容蕴含了许多数学思维,如扇形统计图,体现了数形结合的思想,圆内各个扇形的大小代表着所占圆(总数)的多少;统计图表体现的是归纳与演绎的数学思考方法,一般是长条图或直方图,是一张图像化的数据,通过视觉化的符号归纳出结论和规律,以及预测数据可能的发展趋势;折线统计图则体现了集合思想以及一一对应思想,拆线的上升或下降代表了数量的增减变化,每一个点都能对应具体的统计数量。

在教学时,教师不仅要关注显性知识层面,也要重视和挖掘其背后所蕴含的数学思想方法,在学生头脑中埋下数据分析的种子,感受数学模型化思想解决实际问题的独特方式,体会数学思维带来的愉悦感和成就感。

3.统计学方法的体悟。

虽然,小学阶段的统计与概率内容归属数学学科,但两者合而不同。数学是确定性的科学,通过归纳或演绎的方式对规律进行模型化描述,侧重于规律和结论的推理和抽象。而统计与概率则是数据,强调数据分析观念的形成,概率是随机事件的一个固有但属未知的属性,是对这个属性的估计;统计关注的是获取数据并借助分析获得结论,是一种实证性的判断。因此,在教学中应注重引导学生体悟统计学方法,培育、发展数据分析观念。

比如,关于“样本的选择”的理解:调查并统计学生最喜欢的体育活动。这时,教师可以引导学生关于样本的问题在组内讨论,是问自己的同桌,还是问自己组内的学生,还是问全班学生呢?通过讨论,学生一致认为应该问全班学生,从而引出“选择具有代表性的样本”。再比如,关于“数据的真实性”的理解:小学生课外玩游戏时间调查。这样的调查内容如果采用面对面问询的方式,容易使受访对象有所顾虑,影响数据的真实性。因此,在类似这样问题的调查时,教师可以指导学生采取不记名方式,更能体现统计的意义。

综上所述,统计与概率知识伴随着国家经济的发展而变得越来越重要,统计知识与生活联系很紧密,是数学为生活服务的有力诠释。新课程改革下,教师应努力寻求知识与生活的联结点,使学生在营造的教学情境中对数据产生亲切感,真正投入到对数据的收集、分析和处理的全过程中,建立“统计与概率”的思想,促进学生的全面发展。