创设课堂对话 提升思维品质

2022-06-13江苏省南通市海安市海陵中学崔竞文

江苏省南通市海安市海陵中学 崔竞文

当前的初中数学课堂是缺少对话的,教师只顾讲解,学生只顾倾听;课堂对话少,教师不清楚学生还有哪些问题不懂,学生也不会主动去问一些问题。主要表现在,学生与学生之间的交流少,传统课堂上教师很少给学生时间让他们在对话中交流问题、解决问题。同时学生与生活的对话也少,主要表现在他们没有将数学认知转化为生活的意识,也没有在生活中解决数学问题的习惯。当然学生也缺乏与教材之间的对话,他们只是单方面地感知教材,却没有以平等的心态与教材对话,更不能发现教材中存在的问题。综上所述,当前的初中数学课堂还没有发挥对话教学的效用,还没能运用对话提升学生的思维能力。因此将对话纳入课堂势在必行。

一、与生活对话,发现问题

通常,教师在涉及到一个新的数学认知时,不是直接让学生做题,让他们在做题中深化认知,而是要让他们基于新认知与生活展开对话。在对话中学生能将新知与生活融为一起,在对话中进一步发现问题,也在对话中进一步理解新认知。一般地,学生缺乏将生活融入数学的习惯,加之他们的生活体验不多,往往也忽略了将生活与数学相连接。因此教师要指导学生对接生活,以让他们在对话中开阔视野,聚焦问题。

以人教版初中数学九年级下册《反比例函数》为例,在初步了解反比例函数的定义与现象之后,教师问学生在生活中有没有发现一些量之间的变化是反比例函数的关系呢。这其实就是提醒学生要与生活对话,要问一问生活中一些具体的现象,进而发现是不是具有反比例函数的特质。学生想不起来,教师就做进一步的提醒。在体育课上的百米赛跑中,路程100米不变,速度和时间的关系怎样。学生就在心里进行这样的对话:100 米比赛的成绩记得的有三次,时间最短的一次成绩最好;为什么用时最少,成绩最好,是不是说明成绩越好,用时越少。有了这样的对话,学生发现速度和时间呈反比例关系。

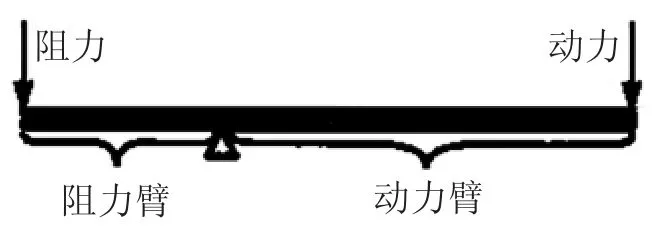

教师进一步展示生活中的场景,让学生的对话参与进来。教师展示的一个场景是跷跷板,学生的头脑中自然地就浮现出当时玩耍的场景。教师问当时是怎样让跷跷板平衡的,学生对着场景说,是不是瘦子往前移动,胖子往后移动常能保持平衡的。学生不确信,但是他们说出这样的话:大点的孩子只有往后移,这个跷跷板游戏才能玩下去。教师问学生能不能发现其中的反比例关系呢,学生再回到生活现场,他们问出这样的问题,是不是人的重量与离支点的距离成反比。教师画出图一,以刚才的生活场景,解释著名的“杠杆定律”,即若两物体与支点的距离与其重量成反比,则杠杆平衡,通俗一点可以描述为;阻力×阻力臂=动力×动力臂。教师继续引领学生与生活对话,教师呈现这样的情境:小伟欲用撬棍橇动一块大石头,已知阻力和阻力臂不变,分别为1200 牛顿和0.5 米。教师问学生能提出怎样的问题来,教师引领学生与生活的对话中发现问题。学生对着情境问,动力F 与动力臂l是不是就是跷跷板中的人与支点的距离,这两者的关系是不是也成反比;同时依据教师给予的“杠杆定律”,是不是可以列出这样的式子因此在平常的教学中教师要多让学生接触生活,多让他们与生活对话,以发现问题,催生思维,进而对新学内容形成期待。与生活对话能丰富教材的内容,也让学生的所学更具生活的气息,也能让他们更容易找到开启思维的路径。与生活对话就是将生活的精彩以儿童的视角展现给学生,进而让他们在生活中获得数学上的生长。

图一

二、与教材对话,转化问题

与教材对话其实就是学生对着教材问出自己想问的问题,说出自己思考的内容,换言之,就是将教材与自己的内心表达连接起来,将自己的探究与教材的文字对接起来。一般来说与教材对话包含着这样一些内容:教材的这段话要阐明怎样的观点;论述的是哪方面的认知;对自己来说,这是新的认知,还是旧的认知;教材的表述能不能用自己的语言重新梳理;教材中提出的问题还跟哪些问题类似;通过教材能获得哪些方面的生长。总之,在与教材的对话中学生要能将其中的问题转化为自己能解决的问题。

还以《反比例函数》这一章节为例,书本上有这样的一个例题:已知y 是x 的反比例函数,并且当x=2 时y=6。1.写出y关于 x 的函数解析式;2.当 x=4 时,求 y 的值。看着题目学生就开始与书本对话,教师要求他们先想一想题目已知的条件是什么,要运用的方法是什么,学生觉得这是用待定系数法求反比例函数的解析式。学生再次对话课本,这种方法的步骤有哪些,他们想到首先要设出解析式;其次是要列出方程,即把x、y 的一对对应值代入解析式;再接着就是解方程求出k 的值;最后将k 的值代入所设的解析式就能得到新的方程。教师再次引导学生对话课本,这个例题所涉及的内容与已经学到的内容有什么关联。学生发现课本讲述的是反比例函数,之前学的是正比例函数。要弄懂两者之间的区别可以创设一个题目,在题目中体验异同点。对话课本,学生找到这样的一道题:已知y=y1+y2,y1与x+1成正比例,y2与x+1 成反比例,当x=0时,y=- 5;当 x=2 时,y=- 7。1.求 y 与 x 的函数关系式;2.当y=5 时,求x 的值。与课本的对话中,他们找到将正、反比例函数都融合在一起的题目。同样地,他们发现教材中解题需要的步骤在这儿也是适用的,换言之,他们对话教材的解题步骤。他们先是设2,则再接着,他们根据题意得出这样的方程组:,进而解得最后,他们得出y 与x 的函数关系式为y=- 2(x学生发现这题是教材例题的延伸,只要弄清例题的内核,这道题也不难。

与教材对话是课堂教学的重要环节,就是让学生更好地进入教材,发现其中的奥秘,进而生成自己的能力。与教材对话改变了传统的数学学习方式,学生不再唯教材是听,而是以批判的眼光看待课本的讲述,以自己的方式理解文本的观点。显然,与教材对话,教师需要引领学生进入教材又跳出教材,发现教材的本真,进而转为问题,转化思维,比如本环节中的将问题都转为方程来解决。

三、与同伴对话,解决问题

对于初中数学教学而言,教师要将课堂交给学生,要让他们成为课堂的主角,要让他们发挥更多的主观能动性。在课堂开展小组合作能彰显学生的主体作用,能让他们学会自己解决问题。学生间的合作多以对话的形式展开,每个人都可以表达自己的观点,每个人都可以选择与组内的任何一个人进行对话。合作机制给同伴间的对话创设了条件,对话也推动了合作的发展。小组中遇到的问题就在学生间的对话中逐步地化解,学生的思维也在对话中获得发展。

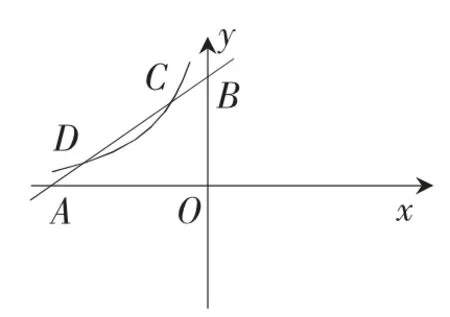

还以《反比例函数》这一章节为例,教师设置这样的题目:已知直线y1=x+m 与x 轴、y 轴分别交于点A、B,与双曲线y2=分别交于点 C、D,且点 C 的坐标为(- 1,2),如图二所示,分别求出直线AB 及双曲线的解析式。

图二

教师设置的问题不是很难,运用待定系数法就能求出解析式。因此合作中学生先是相互问,教师的问题是不是要求出k与m 的值,因为只有求出这两个值才有可能求出解析式。他们从条件y1=x+m 与过点 C(- 1,2)出发,将 x=- 1,y1=2分别代入相关的解析式,得出:m=3,k=- 2,进而得出

接着教师创设新的合作任务,以让学生间的对话持续下去。教师问能不能对着题目的条件,想出更多的问题。小组的学生是这样开展对话的:既然C 点的坐标能求出来,那么D 点的坐标能求出来吗。要求D 点的坐标其实就是要求两个函数的交点。要求两个函数的交点是不是要将两个解析式放在一起解方程组。学生间有了这样的对话,他们就能从解得:x=- 1,y=2,或 x=- 2,y=1,从 D 点所处的位置,进而他们得出其坐标为(- 2,1)。这个问题解决了,小组的对话并没结束,小组长问组员有没有别的问题了。学生间讨论开始,讨论是比较激励的对话形式,每个学生不分先后地发表观点。一学生说,如果要想找寻新的问题,题目的条件用得差不多了,就看能不能利用图像以发现问题。另一学生回答利用图像发现的问题基本是在某某区域,一个函数的取值比另外一个函数大。进而就有学生提出来,那么能不能对着图像,看出应当x 在什么范围内取值时,y1>y2,呢。学生将区间的数值在坐标系中标出来,进而他们发现当 - 2<x<- 1 时,y1>y2。

可见在教学的过程中教师要组织学生开展合作,要有计划地引导他们对话,要让他们将对话作为展示思维的一种方式,要让对话成为他们解决问题的路径。教师要鼓励学生对话,小组合作也给对话创设了平等的氛围。与同伴对话使学生在多个层面获得生长,首先他们能汲取别人身上的优点,促进自己更好的发展;其次与同伴对话能更好地提升学生解决问题的能力,每个学生都以开放的姿态与别人交往,探讨着问题;最后与同伴对话能提升整个班级的数学学习氛围,当与同伴对话成为习惯,每一次的对话就都能推动学生的自我前行。

四、与自己对话,促进反思

曾子在《论语·学而》里说:“吾日三省吾身。”意思是说,他每天都多次反省自己。与自己对话就是在数学学习的过程中更多地自我反思。反思是重要的数学能力,也是促进学生发展的重要环节。学生在数学学习的过程中都需要一个与自己对话的过程。与自己对话主要分为三个内容,即,今天学习了什么,收获了什么,还有什么需要弥补的。就第一个内容而言,就是要让学生回忆今天接触的知识点,以让他们在自己的头脑留有一个印象,俗称“过电影”。根据艾宾浩斯遗忘曲线,及时巩固能够减缓遗忘。就第二个内容而言,就是要让学生想一想今天的进步在哪儿,有哪些是自己没有见过的新的知识点,有哪些能力、感悟、想法能是今天获得的。就第三个内容而言,就是要让学生对今天的整个表现进行一次实事求是的自我评价,就是自己在哪些方面还需要努力。

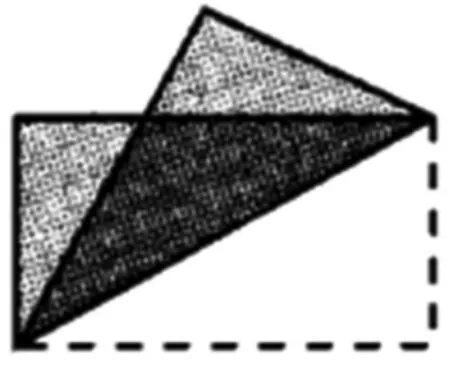

以下面这题为例,如果把一张矩形的纸沿对角线折叠,重合部分是一个什么样的图形。

大部分学生在做题的时候,几乎想都没想,就得出是直角三角形的结论,他们给出的理由是这张纸是直角,那么折叠过去的三角形就应该是直角啊。教师让他们将题目再看一遍,他们发现审题的时候将“重合部分”这四个关键的词丢了。他们再次思考,认为是等边三角形,理由是沿着对角线折叠的,相关的边应该相等。随后,教师让他们拿出一张纸片来,让他们自己折叠,他们在实验的过程中才发现这是等腰三角形。对于这题的解题过程,教师给他们自己对话的时间。一学生是这样说的,做题目的时候一定要将题目中最重要的词汇圈起来,再一个一个地去将他们落实下去,错过关键字眼就错过整道题目。显然这个学生的自我对话是缘于他没能能将“重合部分”理解透彻。另外一个学生说做到相关的折叠问题一定要动手做一做,要将题目的文字转为具体的操作。真正操作起来,问题就能迎刃而解。还有学生是这样自我对话的,如果文字里没有图一定要将图形画出来。譬如他就画出图三。可见因为教师给学生自我对话的机会,他们就能深刻地了解自己,进而提升自己。

图三

结束语

数学教学的过程要成为学生思维品质提升的过程,换言之,教师在数学教学的过程中不能只关注学生的分数增长,要关注他们思维品质的发展。对话能让学生的思维进一步直观化与具体化,因此教学中教师要不断地创设对话的机会,以让学生的思维得到展示。