论手机媒介的游戏性

2022-06-13王黑特韩天棋

王黑特 韩天棋

“玩手机”现在已经成为一个常态的生活语句。手机网购正在用图片、视频、直播、买家秀等形式令“玩手机”的虚拟购物行为成为人们的主流生活方式。原先在电视上观剧、看综艺节目的日常伴随活动因网速的提升也逐渐向手机媒介倾斜。人们因为“好玩”而沉迷于手机,正如同出于“好玩”而沉醉于游戏之中。游戏按照发生学的逻辑从低级到高级、由简单向复杂发展,并无确定无疑的超验概念来界定自身。游戏性,作为关于游戏之为游戏的内在规定性,并不限于游戏本身,而是游戏得以成立的必要非充分条件。①有别于真实生活的特定时空、个体自愿参与其中的内驱力、限定性的规则、对角色扮演和虚构性身份的沉迷、为求胜出付诸的行动和努力、紧张和愉快交替出现的情绪等均可被视为游戏性的表现。

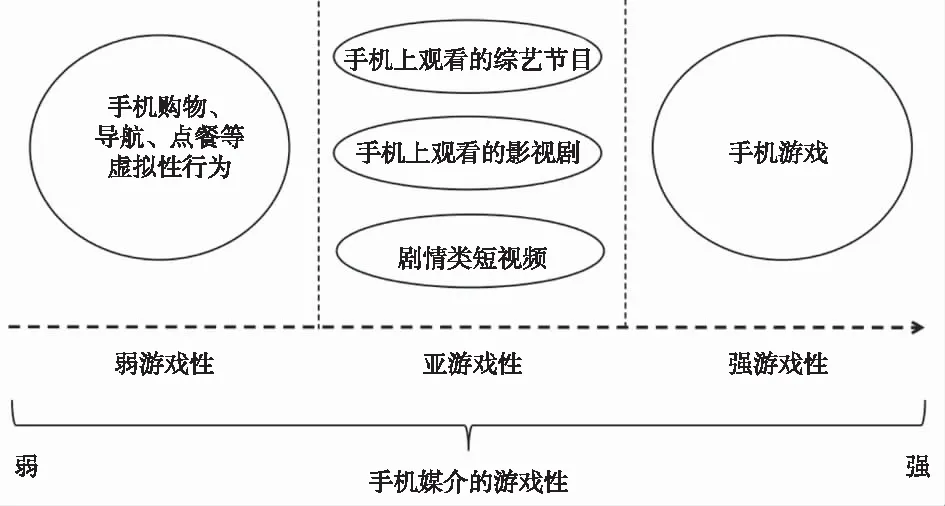

手机媒介的游戏性大体可分为三个层次,其一是手机游戏的强游戏性,即玩各种网络游戏时,游戏之游戏性的强势体现。其二是影视艺术的亚游戏性,即将手机上观看影视剧、综艺节目、剧情类短视频的精神体验视为虚拟世界的一种角色扮演行为,一种暂时沉浸于虚拟世界中的叙事性游戏活动。前两者的游戏性均为显在的游戏性。其三是物质生活的弱游戏性,即手机媒介上的购物、点餐、导航等行为,这些看似完全是现实生活的常态活动,在带入网络的游戏质性后所具有的不明显的弱游戏性表征。

图1 手机媒介游戏性的三个层次

一、手机游戏的强游戏性:角色扮演的叙事性与可随时生成的游戏域

强游戏性中“强”的比较意味,在历时维度,是指网络互动传播,相较口头传播、书写传播、印刷传播、电子传播,能够使手机游戏具有更为突出的游戏性表现。在共时维度,“强”则意味着手机游戏较之该媒介的其他应用软件,其游戏性可实现最大幅度的彰显。强游戏性,与游戏释放的强吸引力以及玩家对游戏的浓厚兴趣密切相关,其在手机游戏中的表现主要体现在以下两个方面。

一方面,角色扮演的叙事性与使命感。电子游戏的呈现形式经历了由抽象到具象的变化。以射击游戏为例,从1976年美国雅达利公司开发的街机游戏《打砖块》②到1978年出现在日本游戏厅内的《太空侵略者》,后者因将射击对象“砖块”替换成了象征外星人的图像符号,从而为玩家营造了抵抗侵略者入侵的虚拟使命。20世纪90年代盛行的FC游戏③《魂斗罗》,讲述了公元2633年,海军部门的“小蓝人”和“小红人”④空降新西兰附近的Galuga群岛,执行秘密任务的故事。破坏敌方建设武装基地、防止异型入侵的游戏主题,核心关键词同样是保护地球、抵抗侵略。这些虚拟的叙事设计,无一不是为了满足游戏者惩恶扬善、拯救苍生的英雄情结。游戏的发生,有赖于人们对脑海中想象的游戏规则达成一种共识假象,即参与游戏者知道游戏规则的非现实性,但又在游戏时有意识地把假象暂时认定为游戏世界的虚拟真实。游戏的叙事背景若丧失了趣味性及角色完成虚拟任务的使命感,游戏中的强吸引力便难以为继。

《魂斗罗》双人模式的游戏设置,与同时期的射击游戏《坦克大战》一样,使红白游戏机时代的电子游戏兼具了熟人社交的属性。游戏机前手握游戏手柄的游戏玩家,在日常生活中可以是父子、兄弟、同学、同事等,而一旦进入游戏的虚拟世界,每个人又只对自己所扮演的游戏角色负责,儿子吵父亲、弟弟骂哥哥的现象绝非个例。虚拟世界有别于日常生活的角色扮演行为,它既是电子游戏强游戏性的突出表现,亦为游戏本体的核心魅力。

21世纪,与互联网融合的手机游戏,在角色扮演上的创造力比街机游戏和FC游戏走得更远。手游中不仅游戏伙伴打破了地域壁垒,由现实生活中的熟人转变为虚拟世界熟人和陌生人的多重选择,团战人数也由原先的两人增至三到五人甚至更多。游戏玩家在网游《魔兽世界》里可扮演的战士、德鲁伊、猎人、牧师等角色,体现了MMORPG⑤游戏中攻击型、防御型、辅助型选手的互补式结合。手游《王者荣耀》作为MOBA⑥游戏的代表之一,玩家可选择的战士、坦克、刺客、法师、射手、辅助等不同定位的角色,这同样符合攻击、防御、辅助三大类型人员相互协作的团战标配。2020年春节期间,投放多个信息流广告的宫斗类游戏,打着“这游戏我只活了一集,老妈竟然活了50集”的广告语,避开男性玩家居多的战争、射击、格斗类等游戏,将叙事的着力点放在为女性玩家营造手刃后宫小人的快感上。女性向游戏集换装、恋爱、长篇剧情、文字对话等元素于一身的杂糅配置,亦更为贴合女性玩家爱美、渴望被宠爱的精神幻想。

《魂斗罗》因FC游戏程序设定的固定性,多次重复同一关卡后,玩家不仅可以提前预知某个环节的子弹走向,亦可以摸索出终极怪兽的炮火死角。手机时代,游戏叙事中故事、叙述、玩家三重元素交叠碰撞出的强游戏性,既为游戏者提供了依托网络寻找游戏伙伴的更大自由性,亦为他们赋予了自行主导游戏走势和书写未知结局的更多选择。

另一方面,更易生成的虚拟游戏域。在主动参与游戏过后,手机游戏强游戏性的第二个表现即吸引玩家花费时间和精力延续游戏。在工业社会时代,“玩游戏”通常于劳动时间之外的休闲时间发生;信息社会时代,手机的伴随性模糊了劳动时间和休闲时间的界限,令人们在手机虚拟世界的游戏行为可随时随地进行。虚拟世界营造的使命感既可唤起玩家参与游戏的兴趣,也可助力手游的延续。支付宝APP上的轻游戏“蚂蚁森林”和“蚂蚁庄园”,前者的用户参与人数已超过5.5亿⑦,后者上线两年已捐出150亿个虚拟鸡蛋。⑧较之电脑上曾经风靡一时的“偷菜游戏”,蚂蚁森林里用户种植养育的“虚拟树”,可兑换为公益组织和环保企业在鄂尔多斯、张掖、海东、乌兰察布等地区种植的“真树”,玩家也会收获带有树苗编号的电子植树证书。蚂蚁庄园里,人们饲养小鸡收获的虚拟鸡蛋通过进行爱心捐赠同样可以在“为贫困学子筑梦前行”“为贫困女性送保障”“为乡村儿童成长加油”等公益项目中得到实际兑现。当普通的虚拟种树、喂鸡游戏变成了助力环保、帮扶弱小的使命担当,日复一日的简易操作最终为手机用户带来的是精神上的满足感和成就感。

较之进展缓慢或毫无成效的工作,手机游戏因其可随时随地安排的玩耍时间、明确的游戏任务、可供选择的游戏难度等自由尺度,延续着人们对游戏的沉迷状态。玩家在手机上玩纸牌、麻将等桌游时,不仅可以进入不同难度等级的房间,还可以查看对手的等级、胜负率、逃跑率等量化数据。根据玩家的实力、游戏的难度开启虚拟游戏,而非按照住址相近、亲戚朋友相识的套路组牌局,这显然更能激发游戏者延续游戏的乐趣。在实力相当的较量中,玩家渴望置身其中延续游戏的兴趣越浓,其在游戏中感知到的游戏性越强。

与游戏不同,游戏性并不是一个发生学的概念。人作为游戏者,自始至终都具备释放生命本身游戏冲动的游戏性强力,不存在现代人比原始人具备更强的游戏性之说。手机游戏强游戏性的显现,在于其具有比传统电子游戏更强大的自由空间和实现精神解放的更大可能性。网络时代,拿起手机面对换装、格斗、射击、益智等不同类型的游戏选择,游戏者既可以被角色扮演的叙事性和使命感吸引而参与游戏,亦可以在任意时空的游戏域中收获“心流”⑨体验、延续游戏。当双手与手机接触的“没影点”⑩幻化成身体逃离真实日常的孔洞,手机媒介便化身为一个大而无外、小而无内,有意识“自欺”的自由王国。

二、影视艺术的亚游戏性:有限的参与性与竞技比赛的功利性

在手机上可供观看的影视剧、综艺节目、剧情类短视频等均具备亚游戏性的表征。此类文本除了与RPG手机游戏有着相通的显在游戏性外,还拥有属于自己的形式内涵、艺术特色和内容所指,它虽与艺术起源的“游戏说”一脉相承,但因其仅处于游戏的支脉,无论是“心流”体验,主动参与性,亦或是注意力和专注度,影视艺术的亚游戏性都弱于游戏本体的强游戏性。在手机上打游戏时,双手与手机屏幕会进行亲密且频繁的动作性操作;而在手机上观剧和观看节目时,双手托举手机的动作则较为固定。前者的游戏玩家可亲尝“斗虎”的体验,而后者的观众则如隔岸观虎斗,自我代入感可弱可强。

国内综艺节目的走向分为偏表演类和偏竞技类两种。前者包括晚会类节目、生活服务类节目、观察类综艺等,如《春节联欢晚会》《朗读者》《非诚勿扰》《交换空间》《爸爸去哪儿》《向往的生活》《中餐厅》《你好生活》等;后者包括游戏类、选秀类、户外真人秀类等节目,如《快乐大本营》《快乐女声》《中国诗词大会》《王牌对王牌》《中国好声音》《乘风破浪的姐姐》《奔跑吧兄弟》《极限挑战》等。其中,侧重于竞技的综艺节目,其本身就与游戏有着先天的内在联系。竞技因素不可或缺的主动参与性、既定的游戏规则、参与者暂时摘下社会面具统一以游戏者的身份参赛的匿名性、结局未知的过程性等游戏性表现,是该类节目采用内嵌游戏的形式增加节目吸引力的主要表现。《乘风破浪的姐姐》在成团选歌环节,参赛的“姐姐”(30岁以上的女明星)们之所以更愿意选择快歌,既非因为自身对快歌的浓厚兴趣也并非因为快歌比慢歌更具艺术性,而是因为以唱跳为主的快歌较之偏重声乐展示的慢歌更容易收获台下观众的高票数,从而降低淘汰几率。与业余玩家打网游的自发性、随意性、非严肃性不同,此类节目颇有专业体育竞赛的气质,淘汰赛的赛程设置将竞技变得严肃,其自由解放的游戏精神,因赢得比赛后的功利因素被消解,如《快乐女声》《中国好声音》的冠军经媒体集中报道后收获的高知名度,在一定程度上消解了强游戏性中仅为“好玩”而玩,与功利性无关的孩童般的纯真。

趋向于表演的综艺节目,其游戏性的触发机制在于可提供全方位观察视角的摄像机,即参与节目的被拍摄者知道摄像机的存在,并在镜头前承担起角色扮演的任务。舞台表演类节目,如《春节联欢晚会》《朗读者》《国家宝藏》,基于表演者有别于居家生活的妆容、有别于自然光的舞台光效以及节目中主持人的身份设定,具有较高的表演辨识度。而近年热播的慢综艺和观察类综艺,为观众营造的则是人们心向往之的慢节奏审美假象。带着孩子体验乡村生活的《爸爸去哪儿》;在半山腰的“蘑菇屋”与小狗相伴、自力更生招待客人的《向往的生活》;在镜头前体验民宿生活、围桌畅聊的《你好生活》,均呈现出一种弱表演性。无论是晚会舞台同真实生活的明显区隔,还是观察类综艺常聚焦的家、乡村、旅行等,空间的虚拟性都是不言而喻的。参与节目的表演者在摄像机开机和关机的刹那,常常判若两人,没有人把节目中的生活当真,有些节目本身就是一场设计好的游戏,节目录制者对他们所扮演的角色应达到的“好玩”效果心知肚明。

手捧手机观看节目的观众有着多样的节目选择,在观看《快乐大本营》《奔跑吧兄弟》《王牌对王牌》等节目时因不能亲历现场进行游戏,而以观赏者的身份自我代入节目的游戏时空,这是人们暂离现实生活收获“好玩”之类的情绪补偿的重要表现。在手机上观看影视剧和剧情类短视频时,剧中的表演者同样会通过精湛的演技和精彩的故事征服观众,并把日常状态的你我带入影视剧的虚拟世界。观看过程中,正如伽达默尔所言“在游戏中,每一个人都是同戏者”,手机屏不断飞出的弹幕,消磨了具体的留言时间,营造的是多人正同时在线观看、闲聊的陪伴式的“好玩”景观,类似于网络游戏中一边打游戏、一边互动留言的情景。“好玩”是至关重要的,但好玩又同娱乐不同,娱乐仅是好玩的一种结果。欢笑之外的愤怒、悲伤、无聊等任何情感波动,皆为游戏活动在结局未知的过程中所追求的身心自由与开放性的结果。加上双手敲弹幕、快进、回看等动作性操作,较之尼尔·波兹曼(Neil Postman)在《娱乐至死》一书中,提出的电视媒介的娱乐认识论,在网络环境下,游戏性比娱乐性更为贴合手机媒介的本体质性。即便该媒介尚未形成清晰的游戏认识论,但网络自身带入手机的媒介隐喻也是趋向于游戏性的。

手机媒介观剧、看节目、浏览短视频的游戏性在于人们可自主选择观看时间、自主进入虚拟时空的随意性,以及可随意发送弹幕,拨动进度条的动作性。但同手机网游的强游戏性相比,因观者的参与度有限(不能在观看节目的同时亲自上场参与节目),所以仅呈现出亚游戏性的表征。

三、手机应用的弱游戏性:网络的虚拟质性与自律的言语空间

除手机游戏的强游戏性和影视艺术的亚游戏性之外,手机媒介上的大多应用软件在互联网本身游戏性具足的空间内,主要以弱游戏性的姿态现身。

人们在手机上的点餐、导航、购物等行为,虽不能称之为“玩”游戏,但在人们“用”手机满足实际需求的途中,却不难看见页面中隐含的弱游戏性设计。打开淘宝、京东、苏宁、当当、小红书、美团外卖等APP,促销、秒杀、满减页面均处于明显位置,每一天甚至每一时刻都有打折商品。等待在特定时间进行秒杀的游戏者,他们购物过程中的紧张情感诞生于倒计时及秒杀开始时,随后通过手速和网速的比拼,伴有秒杀成功后的愉悦狂喜或下次再战的斗志昂扬。手机购物的玩性也已成为常态。那些家中堆积着的非高频使用的物品,收到货品后迟迟未曾打开的包装箱,大多皆因某一瞬间在浏览手机时因形式或内容“好玩”而达成的快感或爽感式情绪消费,与物质性无关。

手机购物的弱游戏性在于网络媒介带入手机的虚拟质性。手机和互联网的结合正在以图片、视频、直播、买家秀等形式,令购物变得越来越虚拟,即便是最初因无法在现场实际触摸到真实物品而拒绝手机网购的人,也渐渐形成了浏览网页、选择商品、拍下支付、查询物流等全程不与现实物品打交道的虚拟生活方式。线上的直播间内,购物甚至变成了一种直播聊天,因留言者身份和昵称的虚拟性,只看不买者并不会觉得不好意思,他们甚至会因为虚拟用户问了跟自己同样的问题而倍感有趣和亲切。

除虚拟性外,手机媒介之弱游戏性的第二个表现,是形成“一套自律的言语方式甚至体系”,其最终指向是人在手机媒介上以匿名的方式另创一套“为好玩而玩”的匿名精神的交流体验,或同其他手机持有者,或同手机媒介自身。

一方面,是独具特色的“好玩”网名。现实世界一经确定鲜有更改的姓名在手机社交中可随意被更改、张冠李戴。不同手机应用中的不同名称,同一款应用软件中的每次重命名,都是玩家充分发挥主观能动性的匿名扮演行为。扮演的前提是用精神或意念把现实性和游戏性进行区隔,并相信自己在手机媒介上的匿名表演为真,以求得以假乱真的自我满足体验。手机玩家自命的网名有的与吃相关,如蜜汁炖鱿鱼、来两颗糖、好难吃饱等;有的与溢美之词相关,如女神花露水、五颜六色的大亮哥、宇宙中最靓的仔等;还有的以调侃自己为乐,如虚公子、瞌睡成双眼皮、不做数学题就会变胖等。2019年“双十一”过后,快递单上出现的李现老婆、昊然弟弟的小虎牙、敬亭的鞋、朱一龙的唯一、彭于晏的小娇妻等网名,经媒体报道不仅把“好玩”传递给了更多的人,也让更多人加入了制造“好玩”的行列。网名的外号质性在于其意念的游戏性,在于其与生硬的生活实在产生区隔的游戏冲动,在于群体或圈子内的虚拟成员对某一称谓的共同体认。比如,2019年7月,在周杰伦粉丝(以80后、90后居多)和蔡徐坤粉丝(以00后为主)争夺微博超话榜首的较量中,前者的粉丝为其团体自命名的“大型夕阳红团建现场”的团队名。

人与手机媒介之间在自律言语空间内同样存在弱游戏性,其中的一个突出表现即手机持有者与自行设置的、仅供自我娱乐的手机备注名之间的默契互动。比如,在存储电话号码或标注微信联系人时对父母、老师、领导、朋友的名称或身份的各种戏称:将父母命名为“中央情报局”、将领导命名为周扒皮、将老师命名为老废物,将朋友命名为一条狗、将中国移动的官方电话号码10086备注为自己喜欢的偶像名等。这些扮演类的网名,其中一些类似于童年时孩子们互起的“外号”,与真实姓名的关系颇为牵强;另一些是对真实姓名的软化和异化,是对真实姓名的“脱冕”;还有一些则是为了在“我”与手机的私密互动中实现自我身份转化的想象性满足。当“好玩”的匿名称谓在虚拟世界中具足,日常的物质我便为游戏的精神我作出让步。

另一方面,是后现代的交流沟通方式。在手机媒介上,人们除用文字互通有无外,还会将视频、图片、表情包、九宫格拼图等穿插于文字中,形成1+1>2的库里肖夫效应。打官腔者被视为游戏规则的破坏者,放下社会身份,用骂人话、方言、省略语及鬼畜视频颠覆官方话语的玩家群体,才是虚拟世界建构非官方话语的主流。手机上层出不穷的网络流行语,与词典中的规范用语分处两个世界,在现实世界之外的游戏域,“为好玩而玩”的网络话语用嬗变的玩乐形式消解了书面语的正规范式。维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)将“语言”同“游戏”并置组合成“语言游戏”的复合词,其意在于语言类似于不同的游戏中按照不同的规则使用的纸牌,重要的不是语词的意义而是其在不同游戏规则下的使用形式。手机媒介自由的游戏性造词方式,除“好玩”的“家族相似性”外,再无其他规则。“好玩”的自我满足感这种无规则之规则,即构成了手机话语中唯一的限定性、自恰性与解构传统主流趋向。

席勒(Schiller)认为思维的精神力紧张和感觉的感性力紧张之间,并不存在一个折中状态。因此感性冲动和理性冲动之间,为实现人的完整性(席勒认为只有当人是完全意义上的人,他才游戏,只有当人游戏时,他才完全是人),还应存在既独立于两者之外,又与两者相关的第三种状态——游戏冲动。胡伊青加则直接以“人:游戏者”的命题为人自身的“游戏性”命名。手机媒介的强游戏性、亚游戏性、弱游戏性的三层表现,归根结底离不开网络媒介的虚拟性、匿名性、规则的限定性、角色扮演的想象行为等游戏性具足的质性条件。