行动者网络视域下的翻译生成模式

——以《撒哈拉的故事》英译为例

2022-06-11赖春梅蓝红军

赖春梅,蓝红军

(广东外语外贸大学 高级翻译学院,广东 广州 510420)

中国台湾作家三毛(陈平,1943-1991)及其作品深受中外读者的喜爱。新加坡华裔作家张温宁(Sharlene Teo)在《撒哈拉的故事》英译本前言中称三毛自由洒脱,注重自我探索,富有智慧又极具创造性,是亚洲女性的模范[1]。三毛在西班牙留学期间遇见了她未来的丈夫荷西(José María Quero),其散文作品《撒哈拉的故事》讲述了两人在撒哈拉沙漠的工作生活经历,极具异域风情。《撒哈拉的故事》首次出版于1976 年,2016年被翻译成西班牙语和泰罗尼亚语,由RATA 出版社出版,2019年被翻译成英语,由布卢姆斯伯里(Bloomsbury)出版公司出版,译者为美籍华人傅麦(Mike Fu)。这是三毛作品第一次有英译版问世,同时也是译者傅麦第一本汉译英书籍。傅麦是一位作家型译者,目前是早稻田大学文化研究的博士候选人,纽约帕森斯设计学院负责全球项目的副院长,定居于纽约布鲁克林,在跨国英语杂志《上海文艺评论》(The Shanghai Literary Review)担任编辑。在当下世界文化相互交融影响的时代背景下,《撒哈拉的故事》傅译本是中国文学走出去一个很好的例子。在亚马逊官网上,网友对该译本的评分为四星半,作出的评价多是肯定和赞美。此外,该译本还获得了《巴黎评论》(Paris Review)、《亚洲评论》(the Asian Review of Books)、《基督教科学箴言报》(the Christian Science Monitor)等媒体的广泛好评。

继语言学转向和文化转向后,翻译学发展迎来了社会学转向。“社会翻译学”的说法最初来自当代西方翻译学奠基人詹姆斯·霍姆斯(James Holmes),1972年在《翻译研究名与实》(The Name and Nature of Translation Studies)一文中,他提出了“社会翻译研究”与“翻译社会学”两个概念[2]。但社会学理论和翻译研究的结合,直到90年代才开始。行动者网络理论(Actor-network Theory)是社会学理论的代表之一,由法国社会学家拉图尔(Bruno Latour)和卡龙(Michel Callon)于20 世纪80 年代初共同提出。拉图尔行动者网络是一种联系和追踪的运动[3]7。从本质上看,行动者网络理论颠覆了传统的社会网络研究,把社会看作是动态的过程,主张通过重构各行动者之间的相互联系、相互影响来揭示社会的本来面目[4]。

本研究主要考察两个问题:第一,译者在整个翻译活动中所发挥的具体作用是什么?第二,译本的翻译生成模式及其特征是什么?译者作为翻译活动的主体,能够对译本产生最直接的影响,且译本的生成模式很大程度上也受制于译者行为。采用行动者网络理论对译者作用和译本生成模式进行研究,可以跳出文本的框架,从社会的角度更为直观地看到译者是如何影响和受制于其他行动者,进而丰富行动者网络在翻译研究中的应用。国内目前采用行动者网络理论进行的翻译研究除理论性探讨和介绍外(黄德先[5];汪宝荣[6];王岫庐[7];邢杰、黎壹平、张其帆[4];郑剑委[8]),其他研究基本上是采用文献学的方法追溯英译本的生产过程并由此构建行动者网络(王岫庐[9];张莹[10];骆雯雁[11])。此外,汪宝荣[12]还融入了布迪厄的场域理论,对译者惯习、行动者之间的互动等进行研究。但以上研究都未专门对译者和翻译产出模式进行探索。为此,本文运用行动者网络理论,采用文献法和访谈法,试图追溯《撒哈拉的故事》翻译网络中各行动者的联络,从而探究傅麦所发挥的具体作用,在构建《撒哈拉的故事》整体翻译网络的基础上进一步探讨译本的翻译生成模式及其特征。

一、行动者网络理论

拉图尔从词源上追溯“社会”一词的含义,将“社会”定义为“联络”。“social”的词根是“seq-”,或“sequi”,原意是“跟随”(to follow)。拉图尔跳出传统的社会学途径(“社会中的社会”,sociology of the social),提出社会学研究的新途径:“联结中的社会”(sociology of associations)。前者认为“社会”是一种实体,与政治、经济、法律等其他领域相对,社会学中的社会因素如社会秩序、社会维度、社会语境等可以解释其他非社会领域无法解释的问题[3]3-4。后者则认为“社会”是异质因素之间有迹可循的一种联系,且否认社会结构、社会维度、社会语境等社会成分的存在,否认“社会力量”(social force)能够为其他领域提供社会解释[3]4-5。“联结中的社会”是对“社会”一词的重新定义,这也为行动者网络理论奠定了基架。

拉图尔行动者网络理论主要有三个核心概念,即“行动者”(actor)、“网络”(network)、和“转译”(translation)。“行动者”是指任何做出行动或介入它者行动过程中受到影响的人或事物,它可以是人类,也可以是非人类物体[13]。而“网络”是指一系列的行动,形成的一个星状的行动者的网络,是由无数能动的行动者在互动联结过程中留下的一系列动态痕迹[4]。形成网络的过程便是“转译”,“转译”可以用来追踪研究和工作过程,是行动者征召其它行动者时所采用的方法,将人和非人结合在一起,呈现出那些细微的、内在的但却能对研究工作产生影响的人和非人物,看它们是如何共同作用。转译是异质行动者之间利益共谋的一个过程[14],但这一过程中的利益会根据个体因素和环境因素发生转换,这“同时意味着提供对这些利益的新的解释并把人们引向不同的方向”[15]。

在《翻译社会学的要素:圣波鲁克湾的扇贝与渔民》(Some Elements of a Sociology of Translation:Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay)一文中,卡龙将行动者网络的建立细化为四个阶段:问题阶段(problematisation)、兴趣阶段(interessement)、征召阶段(enrolment)、和动员阶段(mobilization)[16]。问题阶段是促使行动者联盟形成的基础,旨在明确行动者的身份,揭示行动者各自的目的,从而建立相关联系;兴趣阶段是指通过协商、劝诱或强制手段等一系列技巧进一步吸引行动者的兴趣,从而巩固问题化阶段所确立的联系;在征召阶段已进一步确立联系的行动者将会被成功征召进行动者网络中;而在动员阶段,所有被征召的行动者组成联盟,在发起人(spokesmen)的动员下采取行动,从而实现最终目标[16]。

本文以《撒哈拉的故事》英译为例,通过文献阅读和对译者的访谈,运用行动者网络理论“行动者”“网络”“转译”这三个核心概念,尤其是转译的四大过程,来追溯傅译本的整个生产、传播过程,以及在这过程中各行动者之间的互动关系,从而探究译者在翻译网络中的具体作用和译本的翻译生成模式。

二、《撒哈拉的故事》翻译生产与传播网络的构建

作为首个英译本,Stories of the Sahara受到了读者和媒体的好评,这不单单是傅麦一个人的成果,也是其他行动者共同努力的结果。人类行动者主要包括三毛、傅麦、编辑、傅麦的朋友和家人,非人类行动者主要包括《撒哈拉的故事》原作、《撒哈拉的故事》西语译本。前面提到,卡龙将网络的构建分为四个阶段:问题阶段、兴趣阶段、征召阶段、和动员阶段。接下来将分析《撒哈拉的故事》英译本在这四个阶段的网络构建情况。

(一)翻译网络的创立与构建

傅麦五岁的时候便随父母移民美国,很少接触到中国的文学文化。在他26岁生日的时候,朋友雅各布(Jacob Dreyer)送给他一本三毛的《撒哈拉的故事》,那是他第一次接触到这本书。作为一位美籍华人,对母语汉语的情愫和对三毛的崇敬使得他坚定地选择了《撒哈拉的故事》作为翻译材料,立马着手翻译了其中的一些章节。对他来说,《撒哈拉的故事》挑战了中国女性的普遍观念,她们的自主权,自我意识以及对自由和冒险的渴望,而傅麦想通过翻译将这种精神分享给英语世界的读者。

由此可见,傅麦是翻译的发起人,也是译者,他作为主要的行动者去招募其他行动者以促成翻译网络的构建。在译本完成之前,台湾文学经纪人谭光磊(Gray Tan)与他共同探讨出版商的问题。之后,谭光磊和在光磊国际版权公司(the Grayhawk Agency)工作的傅宗玉(Jade Fu)帮助他与多家出版社取得联系,最终与布卢姆斯伯里(Bloomsbury)出版公司达成协议。布卢姆斯伯里出版公司成立于1986年,是英国大众出版领域知名的独立出版社,总部位于伦敦,1997 年开始以出版“哈利波特”系列丛书名扬世界。布卢姆斯伯里出版公司认同并接受了傅麦提出的翻译项目,是《撒哈拉的故事》英译网络重要的行动者之一。翻译网络的初步构建如图1:

图1 翻译网络的创立

由图1 可知,通过朋友的书籍分享,出于自身对《撒哈拉故事》原作的喜爱,译者傅麦是《撒哈拉的故事》翻译网络的发起人,为了使翻译项目启动,傅麦召集了盟友谭光磊,谭光磊又召集了傅宗玉,三人一起继续引入了布卢姆斯伯里出版公司这一非人行动者,最终《撒哈拉的故事》翻译项目成功启动。翻译的发起属于译本生产前的初始行动者网络,是之后的翻译生产和传播的基础[12]。由此,《撒哈拉的故事》英译进入了生产阶段。

(二)翻译生产网络

一个行动者无论多强,也不可能独自完成一项行动,而是需要从网络中其他行动者那里汲取能量[12]。作为翻译生产的主要行动者,为正确理解原文,使译文再现出原文的风味,傅麦细读《撒哈拉的故事》,力求在情感和心灵上与三毛共鸣。深入地理解原文能在一定程度上避免硬译和乱译。在《撒哈拉的故事》翻译项目启动后,为了深入了解三毛在撒哈拉的生活以更好地处理文本的翻译问题,他于2016 年前往西班牙马德里,拜访了荷西的侄子Angeles Bela Quero,问其对三毛和荷西的印象,以及西班牙当地再现三毛遗产的一些项目情况。傅麦不懂西班牙语,现场由朋友Cassandra Sicre进行翻译。此外,由于荷西和三毛在20世纪70年代晚期曾住在大加那利岛(Gran Canaria)上的特尔德小镇(Telde),傅麦还去到了这一小岛以联系同样来自中国台湾的张南施(Nancy Chang)。在她和丈夫钟履强(Daniel Chung)的带领下,傅麦前往三毛的住所,聆听了邻居Candy Santa Cabrera 对三毛的回忆。这些人对三毛和荷西的分享让他大为振奋,增强了他对着手这一翻译项目的信心。

在正式的翻译过程中,傅麦除了自己翻译外,也听取并采纳了其他行动者的意见。三毛与丈夫荷西、朋友和邻居的互动都是用西班牙语进行的,而考虑到中国读者的语言习惯,三毛将大量名字和词语从西班牙语或是哈萨尼亚阿拉伯语翻译成中文。其中一些名字容易识别或可核实,有统一的标准,如Joséos,EI Aaiún,Fatima,Muhammad 等。而撒哈拉威人的名字没有统一的标准,难以确认。为确保翻译的准确性,傅麦通过一位来自哥伦比亚大学的朋友联系到Dongxin Zou。Dongxin Zou 就傅麦对一些小人物名字的修改进行了查阅,像三毛的邻居哈蒂耶陀(Khadijatu)等。另外,在翻译即将完成之际,通过朋友Alice Ella Finden和Carmen Gómez Martín 的引介,傅麦咨询到了撒哈拉当地的同事Brahim B. Ali,Bahia Awah 和Limam Boisha,他们对傅麦所不确定的人物名字提出了相应的意见,例如将三毛的邻居姑卡译为Gueiga,罕地译为Hamdi[1]326-327,尤其是在Awah 的帮助下,傅麦发现原文中的人物山棟实际上是从西班牙语santón直译过去的,因此最终将其译为santón。

在生产网络中,编者与译者联系最为紧密,充当协调者角色[8]。布卢姆斯伯里出版公司的编辑团队成员Alexa von Hirschberg,Imogen Denny 和Marigold Atkey,尤其是Marigold Atkey,与同为编辑的傅麦交流密切。2018年春开始,傅麦与Marigold一起对译文进行编辑,对译文从头到尾检查了三遍,对译文中中文文献参考量、脚注、阿拉伯语和西班牙语短语的用法、不确定的人物名字进行了探讨和完善,甚至对句法和语言风格也进行了一定的调整。比如,三毛原文中有大量的“突然”“那一天”等转换词,为了使英语语言连贯自然又传达原文的写作风格,傅麦和编辑经过协商适当删减了这些词语的重复使用。另外,Katherine Ailes对初稿作出了非常细致的修改[1]327。除了傅麦的朋友和同事,他的父母和姐姐也参与到了这一生产网络当中。傅麦常和家人一起探讨原文中的人物动作和表情变化,以进一步确认自己的理解无误。

以上都是人类行动者的加盟,《撒哈拉的故事》英译还涉及非人类行动者,即其他语言译本。荷兰文学翻译家施露(Annelous Stiggelbout)当时也在着手《撒哈拉故事》荷兰语的翻译。傅麦和她对译文进行过细致的探讨,比如三毛在原文中用到的“里”是否和中文的“里”是一致的,还是说比英文中的“千米”(kilometer)距离更短。同时,傅麦还参考了加泰罗尼亚译者Sara Rovira 和西班牙译者董琳娜(Irene Tor Carroggio)的译文[1]326。

原文中三毛对撒哈拉人的一些评价对英语世界的读者来说可能有些敏感,甚至有种族歧视之疑,但傅麦将这些看法完整地呈现了出来,而不是删减或是解释[1]321。比如她在《娃娃的新娘》中写道:

我对婚礼这样的结束觉得失望而可笑,我站起来没有向任何人告别就大步走出去。[17]

对此傅麦的译文是:

That the ceremony had to conclude in such a way was deplorable and ridiculous. I got up and strode out without saying goodbye to anyone.[1]77.

对比原文和译文可知,译文忠实通顺地传达了原文的意思和情感,对于“失望”和“可笑”等带有情感色彩的表述,译者也没有进行替换或是删减。图2是《撒哈拉的故事》翻译生产网络的大致构建。

图2 翻译生产网络构建

综上可见,《撒哈拉的故事》翻译生产网络庞大而复杂,主要可分为译中和译后两个过程。在译中环节,译者的行为可以分为译外行为和译中行为,译外行为即傅麦的西班牙之行;译中行为和译文内容相扣,包括译者对阿拉伯名字的处理、和其他译者的合作、以及对西语译文的参考。译后环节主要是译后编辑,傅麦和编辑团队成员一起致力于译文的完善。在傅麦的主动发起下,人类行动者与非人类行动者相互交联,共同促进了整个翻译生产网络的形成。

(三)翻译传播网络

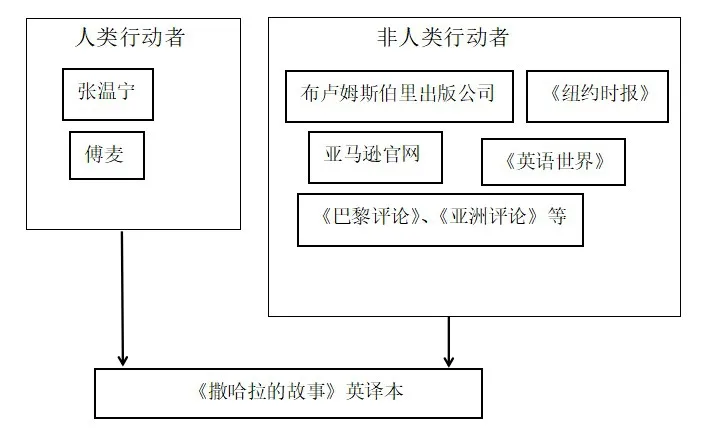

译文编辑完成之后便进入了出版销售的阶段。完整的行动者网络不以翻译的完成而终结,而应包括译本的译介情况。译本的顺利销售除了和译文质量、译者水平这些静态因素相关,还和行动者的动态参与相关,即在这个过程中,行动者参与、促进了译本的销售与传播。在这个网络中,人类行动者包括傅麦、华裔作家张温宁;非人类行动者包括布卢姆斯伯里出版公司、《纽约时报》和《英语世界》等媒体。

译本出版后,傅麦在纽约各大书店举办了多次新书发布会,比如在布鲁克林Greenlight Bookstore 举办的宣传会和2020 年12 月由英国伦敦Guanghua Bookstore 组织的线上宣传会议,推动了《撒哈拉的故事》英译本在美国和英国的销售。此外,张温宁在英文版《撒哈拉的故事》的序言中写道:三毛的精神领先于她的时代[1]6。张温宁对三毛及其作品《撒哈拉的故事》的介绍为英语世界的读者了解三毛、走近撒哈拉有一定的引领性贡献。而作为国际知名的出版社,布卢姆斯伯里出版公司在一定程度上也吸引了英语读者阅读的兴趣。除了以上行动者,各大媒体也是英译本传播网络上不可或缺的行动者,促进了译本的传播与推广。2019 年,《纽约时报》(The New York Times)的“被遗忘的逝者”(Overlooked)栏目详细地介绍了三毛的生平及其创作,可以说在一定程度上激发了美国读者对《撒哈拉的故事》英译本的阅读兴趣。同年11 月,由商务印书馆主办的中国杂志《英语世界》在公众号上刊登了三毛登上《纽约杂志》一文,提到《撒哈拉的故事》英文版将在英国出版,并简要介绍了译者傅麦,推动了《撒哈拉的故事》英译版在中国的宣传。《巴黎评论》(Paris Review)更是将《撒哈拉的故事》英译本列入年度最佳书籍行列;《亚洲评论》(the Asian Review of Books)称傅麦的译文和原文一样情感真挚、打动人心。此外,前面提到的亚马逊官网以及其他媒体都是推动《撒哈拉的故事》英译本传播的非人类行动者。这一网络的构建简要如图3:

图3 翻译传播网络构建

不论是译者傅麦、作家张温宁,还是出版社布卢姆斯伯里,还是各类媒介,都是《撒哈拉的故事》翻译传播网络中重要的一员。翻译传播网络的构建也表明行动者网络动员阶段的完成。由此,整个翻译网络的构建也就完成了。完整的翻译网络如图4:

图4 傅译行动者网络

图4 整个行动者翻译网络体系庞大,涉及到不同行动者的加盟,每一位行动者都为《撒哈拉的故事》英译作出了不同程度和不同方面的贡献。其中主要的行动者是译者傅麦和布卢姆斯伯里出版公司,他们有着共同的兴趣点和目的,即翻译《撒哈拉的故事》,之后在翻译生产过程中译者傅麦征召了不同行动者,促使翻译的顺利进行。译本出版后便进入了传播网络,在这个网络中,主要是各类媒体发挥了作用,推动了《撒哈拉的故事》英译本的发行和销售。由此,整个网络构建而成。

三、《撒哈拉的故事》翻译网络中的译本翻译生成模式

以上《撒哈拉的故事》翻译网络的构建表明,不论是在翻译项目发起阶段,还是翻译项目实施过程中,还是在译本的出版传播阶段,有一个行动者始终出现,并贯穿于三个网络当中:译者傅麦。以往的行动者网络案例研究重在描述翻译生产过程,从局部到整体,自下而上构建整个翻译网络,忽略了网络当中发挥关键作用的行动者。行动者翻译网络的意义不止在于构建翻译网络、描述网络中各行动者之间的联系。网络的构建可以为局部的深入研究进行铺垫,即自下而上整体构建好网络,继而自上而下,下位到网络的各个结点,找出最为关键的行动者。在《撒哈拉的故事》翻译网络中,译者傅麦是一位美籍华人,既是翻译项目的发起者,又是召集其他行动者的主要行动者,还是译本发行的传播者,在整个翻译网络中起着关键性作用。在傅麦的主动征召下,其他行动者参与到翻译网络建言献策,从而推动了译本的顺利生产和传播。鉴于《撒哈拉的故事》译者身份的多重性和翻译生产过程的复杂性,在此将该译本的翻译模式定义为“译者+”翻译模式,即整个翻译过程以译者为中心,其他行动者在译者的召集下加入翻译项目的发起、译本的生产和传播当中。在《撒哈拉的故事》翻译网络中,“译者+”翻译模式主要体现在两大方面,即“译者+其他行动者”和“译者身份+译者其他身份”;根据行动者网络理论中“行动者”这一概念的定义,其中“译者+其他行动者”又可以进一步分为“译者+人类行动者”和“译者+非人类行动者”。

作为翻译网络当中的一个行动者,译者可以是相对独立的,即只负责文本的翻译,其他活动如项目的发起、译本的编辑和出版一概由其他行动者负责,译者不需要参与其中;但另一方面,译者也可以是所有与翻译直接或间接相关的活动的参与者,甚至可以作为这些活动的发起者或主导者去征集其他行动者。行动者网络理论中的“行动者”包括人类和非人类物体。相对于人类行动者,非人类行动者对翻译生产的影响更为隐性化,读者一般不容易察觉到非人类物体对译本生产的一个影响,但其作用不容小觑。翻译出版社、翻译合同一般是翻译生产活动中不可缺少的非人类行动者。翻译过程当中,主要的非人类行动者体现为原文文本、其他语言译本和作者的其他作品。一般而言,越是熟悉作者其他作品,也就更能把握作者的写作风格和原文文本的语言风格、思想主题等;而搜集到的其他语言译本越多,也就越有利于通过对比处理原文的细节翻译。而译者的多重身份傅译者召集各个行动者也有一定的影响。

从小在海外的学习生活经历为傅麦积累了一定的社会资本,对召集各人类行动者起到了一定的推动作用,比如傅麦通过自己的朋友联系到了撒哈拉当地的一些同事、通过朋友Cassandra Sicre得以与荷西的侄子Angeles Bela Quero 进行沟通交流。另外,鉴于傅麦平日写作主要使用英语,译本语言表述的顺畅性和可读性得以保证。傅麦在跨国英语杂志《上海文艺评论》担任编辑,这也为他之后被布卢姆斯伯里出版公司录用为编辑与其他成员一起负责译后编辑起到了一定的影响作用。既是译者又是编辑的身份使得译者主体性加强,让傅麦在处理文本信息的时候有更大的自主权和发挥空间。在充分保证译者自主性的前提下,其他行动者纷纷加入翻译网络当中建言献策,从而顺利地推动了整个翻译网络的构建。整体而言,“译者+”翻译模式在保证译者主体性的前提下充分发挥了群体的作用,有别于独立性翻译和合作性翻译,呈现出制约性、合作性、和社会性的特征。译者从来都不是置身于真空之中的,译者面对的不仅仅是原作或原作者,还有出版商、赞助人以及读者等[18]。译者一方面受其制约,另一方面又可以发挥主体性,主动联络召集其他行动者与之合作,从而更好地促进译本的生产和传播。

四、结语

三毛在中国现当代女作家中享有一定名气,其作品《撒哈拉的故事》也是深受大众喜爱。作为首个英译本,《撒哈拉的故事》傅译本从译前的构思和联系出版社到翻译过程再到译本的出版和宣传都是集聚了各人类行动者和非人类行动者,形成联盟,从而构成了整个翻译网络,而这个翻译网络呈现了除译者外的其他行动者,体现了翻译生产过程的复杂性、社会性,以及该译本独特的翻译生成模式:“译者+”翻译模式。美籍华人傅麦有着多重身份,除了译者,他还是编辑和作家,“译者+华裔作家+编辑”的身份为他召集各行动者带来了一定的优势;而“译者+其他行动者”的模式使得集体力量最大化的同时不失译者的独立性和主体性。可见,行动者网络理论的意义不只是限于追溯翻译网络和描述网络当中各个行动者之间的联系,而是可以在此基础之上进一步下位到最为凸显的行动者,尤其是译者,去探究译者在翻译生产传播中所发挥的作用以及译本生成模式的独特性。但由于傅译本翻译生产过程的特殊性,“译者+”翻译生成模式并不能代表所有翻译作品的生成模式,其他翻译作品的翻译生产模式有赖于依靠其他理论来扩展。