中国艺术音乐在西方世界的接受研究

——以中央音乐学院作曲77级为例

2022-06-09王新宇

胡 婷,王新宇

(1.浙江音乐学院人文社科部,浙江杭州 310024;2.上海外国语大学英语学院,上海 201620;3.浙江音乐学院音乐工程系,浙江杭州 310024)

习近平总书记在中央学习中强调:“建设社会主义文化强国,提高国家文化软实力。”[1]其中,“努力提高国际话语权、加强国际传播能力建设”是文化软实力提高的重要一环,因此,要“讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色。”在第十三届全国人大表决通过的国家“十四五”规划中提到,“提升中华文化影响力,加强对外文化交流和多层次文明对话,创新推进国际传播”是“发展社会主义先进文化 提升国家文化软实力”的重要工作内容之一,要继续彰显文化国际传播在社会主义文化强国建设中的重要性。

音乐在中国文化软实力提升、文化国际传播中无疑具有关键作用。先秦时期,音乐就是儒家“六艺”之一,是中华文明千百年来的重要构成部分。改革开放以来,中国艺术音乐的国际传播已取得一些宝贵成就,但在传播的实践层面,当前的整体发展水平“与中国音乐丰富的文化积累及中国经济高速发展的国际地位仍显得十分不相称”[2];在传播的研究层面,直接相关的文献数量较少,时效性不足,[3]整体尚处于起步阶段。产生这种状况的原因首先可能在于艺术音乐的社会受众面较窄,难以引起许多非音乐学科研究者关注;其次,音乐学科内部对该问题有兴趣的研究者可能存在语言、工具、方法等方面的阻碍。因此,本文聚焦中国艺术音乐,针对当代中国作曲家的杰出代表[4]——中央音乐学院作曲77级(后简称作曲77级),利用语料库研究法,结合批评话语分析对其音乐作品在西方世界的接受情况进行研究,在音乐国际传播视野下尝试对中国艺术音乐发展提出几点思考。

一、中国艺术音乐西传的重要代表——中央音乐学院作曲77级

(一)艺术音乐概念简述

艺术音乐(Art Music)一词源自西方,是与民间音乐(Folk Music)、流行音乐(Pop Music)并列的基本音乐类型[5]。鉴于这一术语来源,有学者将艺术音乐限定于西方音乐的语境之下,但笔者认为,我国古代虽无艺术音乐之“名”,却应有艺术音乐之“实”。两周时期就有明确的礼乐、俗乐之分,史上一些雅乐、文人琴乐等,都可属于艺术音乐范畴。艺术音乐的具体内涵是一个较复杂问题。例如,一种典型解释是将“超功利性”[6]作为艺术音乐的核心本质,这确实能将艺术与流行音乐相区分,但似乎不足以区分艺术与民间音乐。因为我们难以判断一切民间山歌、小调都并未“表达自身感受的声音世界”,同时也很难将西方古典音乐中的所有舞曲、进行曲等“实用音乐”划归“非艺术音乐”。又如,在一篇国际影响广泛的文献中,记谱(Notation)被总结为艺术音乐的主要保存与传播方式,与流行音乐的录音(Record)方式相区分[7]。但这种界定无法适用于现代艺术音乐中的电子声学音乐(Electroacoustic Music)、计算机音乐等。

因此,笔者参考音乐学家马修·格伯特的“音乐来源说”[5],尝试概括当代中国艺术音乐的三类必要内涵。第一是创作主体运用中国专业音乐知识体系。当代中国专业音乐知识体系的直接构建始于北京大学音乐传习所、上海国立音专[8]时期,最初“以介绍西洋乐理知识为主”[9],后由国内各高等音乐机构共同主导形成“学院知识”。第二是强调创新价值。创新的缺失对于很多民间、流行音乐而言相对可以接受,但往往是艺术音乐的一种“保守症”[10]。第三是强调审美价值。只有当“超功利”的审美价值观与前两点内涵相结合时,艺术音乐概念才得以真正构建。由于审美与商业价值间部分存在矛盾对立,艺术音乐普遍具有排斥庸俗、商业“污染”的态度[11],并且不以听众的绝对数量作为价值判断的核心标准[12]。在上述内涵下,当代艺术音乐可与许多文献中的当代音乐、现代音乐、新音乐等表述互换,其研究与实践是“中国当前音乐发展水平的重要代表”[13],是“音乐文化保持活力与创新的必要支撑”[11]。

(二)中央音乐学院作曲77级在中国艺术音乐西传中的重要影响

作曲77级是指在1977年考入中央音乐学院作曲系学习的学生。由于恢复高考第一年的入学竞争异常激烈,学院还曾特别请示邓小平同志进行扩招批示[14],让更多优秀人才得以入学。在改革开放的重大历史机遇下,作曲77级在80年代的创作开创了著名的中国“新潮音乐(New Wave Music)”。在这个班级体中,走出了中国音乐家协会主席、美国艺术与科学学院院士叶小纲;中国音乐界最著名的小说家刘索拉;第一位中国籍奥斯卡奖得主苏聪;第一位美国艺术科学院与美国艺术文学院两院华人院士、第一位中国人文学科教育部“长江学者”讲座教授陈怡;第一位获得普利策作曲大奖的华人作曲家周龙;20世纪作曲大师梅西安的“关门弟子”、北京奥运会主题曲作曲、第一位获法国“艺术与文学骑士勋章”的华人作曲家陈其钢;中国电子音乐专业开拓者、中国电子音乐协会会长张小夫;中国唯一未曾在海外长期居住,但具有国际声望的作曲家郭文景;第一位以“一作”身份获奥斯卡最佳原创音乐的华人作曲家、第一位获得音乐美国年度大奖的华人音乐家谭盾。以上辉煌成绩使作曲77级成为改革开放以来中国艺术音乐国际传播影响最大的作曲家群体之一,确立了中国作曲家的国际地位,具有突出代表性。

二、研究问题、方法与步骤

(一)研究语料

笔者通过收集关于作曲77级的媒体报道、学术评价,建立小型语料库。具体而言,搜索英、美、法、澳等27家西方主流媒体报道、权威乐评、权威学术期刊文章,并对数据去噪,形成中国艺术音乐报道语料库(CAMC,Chinese Art Music Corpus)。数据来源与语料库库容如表1所示。

表1 研究数据来源与语料库库容

(二)理论框架

本研究以批评话语分析为理论框架。批评话语分析的核心是考察话语与意识形态之间的互动关系,为近年来蓬勃发展的话语分析方法。它以语言结构为分析基础,主张通过文本的语言学分析,阐明话语表达的社会意义,揭示蕴含其中的意识形态[15]。批评话语分析的产生可以追溯到二十世纪文学批评中以文学语篇为研究重点的历史,经历了“实用批评主义”“新批评主义”“结构主义”的发展,最终形成了批评话语分析,并由福勒等人首次于1979年在《语言与控制》一书中提出。此后,费尔克劳对该理论进一步完善,以韩礼德的系统功能语法为主要分析工具,结合福柯和德里达的解构主义理论,布迪厄的社会学理论,形成了研究语言、权力与意识形态之间互动关系的话语分析方法[16]。该理论的关键在于它不仅关注话语的意义,而且关注话语如何产生这种意义,换言之,试图透过语言表面,揭示更深层次的意识形态对话语的影响[17]。费尔克劳还提出话语分析的三个维度:对语篇的语言学描述;对语篇与话语过程的关系进行阐释;对话语过程和社会过程之间的关系进行解释[18]。具体而言,本研究将采用归纳法,从语料库文本出发,自下而上地(bottom-up approach)考察西方世界对中国艺术音乐作品的接受情况。

图1 Fairclough的话语分析维度

(三)研究方法

本研究主要采取语料库方法,对所收集语料进行质化与量化分析。语料库能检测出文本中不断重复的语言,帮助研究者找到切入点,挖掘出文本的隐藏含义,揭示语篇中并非一目了然的现象,从而更清晰地描述语篇[19]。通过使用语料库工具Sketch Engine对中国艺术音乐报道语料库进行词频、主题词、搭配、索引等分析,回答以下三方面问题:

第一,西方世界对中国艺术音乐的主要关注内容有哪些?

第二,西方世界对中国艺术音乐作品的主要态度如何?

第三,以上结果对中国艺术音乐的发展与国际传播有何启示?

三、西方世界对中国艺术音乐作品的主要关注

为了探究西方世界主要关注中国艺术音乐的哪些内容,本研究首先进行名词词频分析。

词频分析是语料库的重要功能之一。McEnery认为,词频能帮助人们识别最基本的语言特征[20],而这些特征常常包含话语的意义。对名词进行词频分析,能揭示文本所关注的主要内容。使用Sketch Engine对自建语料库进行高频名词分析,得出排名前50的高频名词,并划分为非音乐类和音乐类名词,析出名词与频数如表2所示。

表2 排名前50高频名词与频数

从非音乐类词汇看,除了人名和地名,传统或文化类名词频繁出现,如“戏曲(opera)”“传统(tradition)”“民俗(folk)”等。可以推测,中国传统文化元素较为受到关注。为了进一步验证该推测,对这四个节点词与所考察词汇之间进行搭配分析,得出排名前五最常出现的词,结果如表3所示。搭配词指经常伴随节点词出现的词,通过分析与节点词的结伴出现的词,可以观察到其常常实现的意义与功能等[21-22]。如表3所示,LogDice值越大,说明搭配强度越高,它与所考察词汇的搭配越典型。这一结果验证了上述推测,中国传统元素,如中国传统戏剧,民俗曲调在所讨论作曲家的作品中扮演了不可或缺的角色,在西方引起了较大的兴趣。

表3 非音乐类节点词搭配分析

如表2所示,在音乐类词汇中,“乐器(instrument)”受到了显著的关注,除了西方交响乐中常见的“小提琴(violin)”和“大提琴(cello)”之外,“打击乐(percussion)”也是关注的焦点。对打击乐进行搭配分析,发现“水(water)”为高频的搭配词汇之一,检索原文发现,谭盾在《水乐》中创新性地使用水作为乐器,来创造有机音乐,这种创新引起了较大关注。再针对乐器进行搭配分析,发现LogDice排名前五的搭配词为“传统的(traditional)”“古老的(ancient)”“中国的(Chinese)”“打击乐(percussion)”“弹拨(plucked)”(见表4),这些词是与乐器共现的典型词。为了进一步探究西方更关注哪些乐器,或者说作曲家倾向选择哪些传统乐器,对文本中出现的中国乐器进行词频分析,结果如表5所示,可以看出,琵琶、竹笛、编钟为西方的聚焦。除了这些中国传统元素相关词汇,在高频词中,“管弦乐队(orchestra)”“交响乐(symphony)”等体现西方音乐元素词汇占比较高。

表4 “乐器”(“instrument”)搭配词分析

表5 中国传统乐器词频分析

随后,为考察西方世界对于作品的中西方元素的关注内容是否有所不同,对“中国的(Chinese)”和“西方的(Western)”修饰的高频名词进行了对比,结果如图2所示,名词所在的圆圈越大,说明被“中国的”或“西方的”修饰得越频繁。“中国的”修饰的特有名词(即在“西方的”修饰名词中未出现的词)有“旋律(melody)”“诗(poem/poetry)”“歌(song/cantata)”“历史(history)”等,而“西方的”修饰的特有名词有“技术(technology)”“影响(influence)”等。

图2 “中国的”和“西方的”修饰高频名词对比

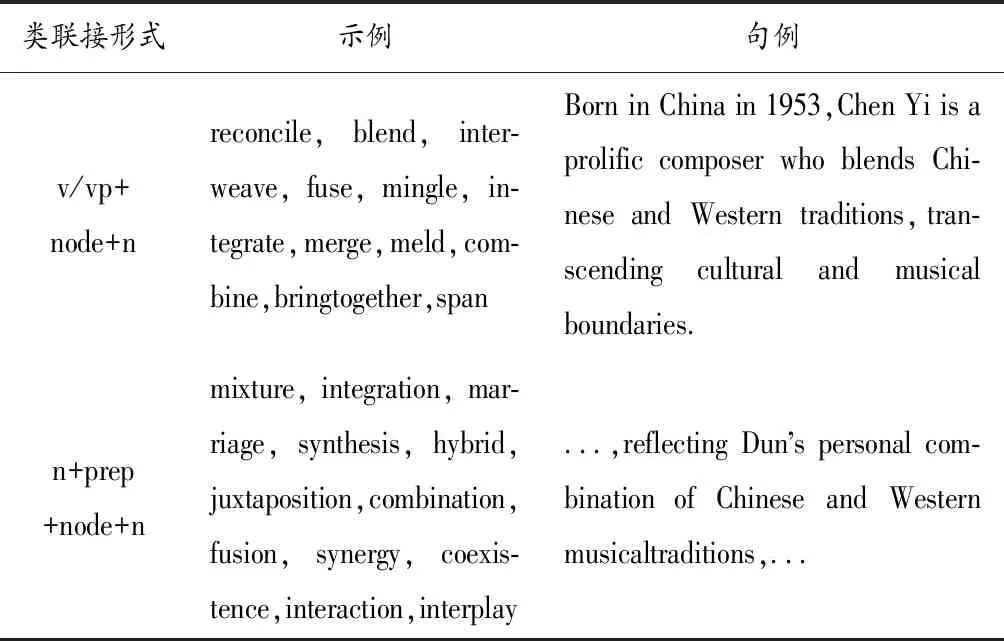

值得一提的是,“中国的”和“西方的”又互相为高频搭配词(两词均在彼此搭配强度最高的10个词范围内),即二者经常在文本中前后共同出现。进一步考察“中国和西方的”索引,以确定该搭配在何种语境下出现。在这里,索引是指“语境中的关键词”(key word in context,KWIC),即在语料库中查询某词或短语的使用实例和上下文,能帮助解释说话者和写作者讨论的内容和态度。[23]研究发现,以“中国和西方的”为节点的索引达55条,且其中33条(60%)索引表达“中国和西方元素的融合”之意。“(郭文景)这首史诗般的乐曲,融合了中国古代、现代西方和电影音乐的影响,被指挥娴熟的控制力紧凑地呈现出来,没有一刻松动。(This epic score,which merged ancient Chinese,modern Western and film music influences,was tautly held together by Tang’s magisterial control,which never flagged for a single moment.)”“陈怡的作曲将中国传统和西方现代文化的音乐及审美元素交织在一起,从而创造出属于她自己鲜明、杰出的作曲风格。(Chen’s compositional style weaves together musical and aesthetic elements deriving from both traditional Chinese and modern Western culture to create her own brilliant,compositional voice.)”“它很好地体现了周龙能够巧妙调和中西方音乐传统,而又免于过于简单的风格。(It is also a good example of Zhou Long’s ability to reconcile Western and Eastern musical traditions without falling into all-too-easy picturesqueness.)”通过分析“中国和西方的”节点的类联接发现,该节点左右两侧的主要类联接特征有两种形式,如表6所示,证明中西方传统的交融是作曲家们作品中不容忽视的显著特点。

表6 “中国和西方的”类联接形式分析

四、西方世界对中国艺术音乐作品的主要态度

为了判断西方世界对中国艺术音乐的态度,本研究先后考察了语料中的形容词,和表示“作品(piece,score,work)”的3个重点词的搭配与索引。形容词的感情色彩可分为积极、中性和消极,体现了话语背后的态度。首先,利用软件析出2723种形容词,总频次为16675。根据帕累托原则,80%的结果是由20%的因素造成的,也即是说这20%是关键的因素[24]。因此,本研究将形容词按照出现频率排序,选取前20%的高频形容词进行统计(词频数前545种形容词,占总形容词词频78.2%),如表7所示。随后对词频前545的形容词进行统计分析,并通过索引结合上下文进行验证,发现大部分为积极、中性词汇,仅有“糟糕的(bad)”“阴暗的(dark)”“错的(wrong)”“怪异的(eerie)”“几乎没有(little)”为消极词汇。初步判断,西方世界对中国艺术音乐大体持正面的态度。随后,为验证这一推断,对语料库中表达“作品”的3个重点词进行索引行分析,展开进一步考察。3个重点词的索引行达891条,随机选取100条索引行,发现除了6条对作品持负面的态度,其他均为褒奖或者中性描述,如“因而意料之中的是,打击乐,不管是交响乐团演奏还是独奏,都在这首令人赞叹的曲子当中扮演了重要角色。(It is thus not surprising that percussion,be it orchestral or soloist,plays an important part in these impressive scores.)”“这是一首相当美妙的短作品,非常精巧,也富有激情。(A quite beautiful short work of great refinement as well as passion.)”“音乐会的开场曲目是陈其钢《乱弹》的美国首演,这首曲子技艺高超,尽管接受起来不太容易。(The concert’s opener was the American premiere of Luan Tan by Qigang Chen-a virtuosic piece,though not an easy one to swallow.)”这一发现再次验证所考察对象的作品受到了较广泛的认可。

表7 提取总频次占比前20%的形容词

虽然总体评价积极,但也存在少数的负面评价内容。在这一方面,西方世界有关作曲77级作品的少数负面态度主要包括:在西方创作技巧的运用上较为平淡,如“对西方歌剧粗浅的借鉴(basic tropes of Western opera)”,“听上去像是缩水版的科普兰和伯恩斯坦,还有点老套的好莱坞味道(sounds rather like watered-down Copland or Bernstein with a dash of Hollywood banality)”;在文化身份上的模糊,如“这听起来是东方音乐,还是想西洋化的东方音乐?还是想东方化的西洋音乐?(does this sound Eastern,or Eastern wanting to sound Western?Or Western wanting to sound Eastern?)”“在文化和作曲身份上,令人困惑(in terms of both cultural and compositional identity—was highly questionable)”;以及其他宽泛的负面评价,“缺乏实质性内容(lacked substance overall)”“没有结构(no structure)”等。

五、对中国艺术音乐创作与国际传播的思考与建议

(一)关注中国艺术音乐之“器”

音乐类词频分析结果中,乐器(instrument)是西方高度关注的词语。而针对乐器的进一步搭配分析发现,排名前五的搭配词均与中国乐器有关,体现出民族乐器在音乐国际化传播中的关键作用。徐稳就认为:在文化传播中,“器”文化层往往比“道”文化层更容易传播和被接受[25]。对于音乐而言,“道”即蕴含于作品中的意识形态、价值观念,“器”则不仅局限于狭义的乐器,还应包含相关的工具、产品、产业等,它让“道”得以传播。对“器”的进一步传承、改良与创造,始终是中国艺术音乐国际传播的重要影响因素。

在保护与传承的层面,研究表明我们值得重新“发现”一些中国乐器。可能与许多人的认知并不相符的是,打击乐是研究文本中最受西方关注的中国乐器类型,说明我们值得更加关注中国独特、丰富的打击乐传统,也进一步启示我们注意重新审视更多中国乐器的独特魅力。在改良层面,77级作曲家郭文景为改良后的中国八孔笛创作的《愁空山》被许多国外知名乐团演出,成为艺术音乐国际传播的优秀案例[26],一个重要的成功基础就在于改良后的八孔笛既保留了乐器原本的特色,又能与管弦乐队适配。创新层面,谭盾的《水乐》创造性地使用多种水的声音作为打击乐来创造有机音乐,引起了西方的较大关注;张小夫将电子声音设备作为“无形之器”,实现了蕴含中国藏文化特点与精神的现代音响形态。音乐学家李淑琴曾评论道:“中西混合乐队编制的创作之路还很宽广,未来或可成为中国作曲家在国际音乐舞台上的标志性风格,抑或被其他国家的作曲家们应用。”[27]在这里,笔者认为乐队中混合对象的选择不仅需要艺术的发现与巧思,并与作曲家精湛的音乐创作和发展技法相匹配,同时也应该包含中西混合编制乐队在乐器本体层面的革新发展,这样才能更好地走上一条宽广的创作与传播之路。

(二)发展中国艺术音乐之“术”

研究语料中对“中国的”和“西方的”所修饰的高频名词对比发现,中国音乐更显著地与音乐创作的材料(material)相关联,这其中除材料一词本身外,还包括旋律、歌、诗等,西方音乐则更显著地与音乐创作的技术(technique)相关联。如果同国际产业的分工体系相类比,中国音乐似乎偏向相对初级的“原料”层面,而西方音乐偏向相对复杂的“加工”层面,体现出西方作曲技法在中国艺术音乐中的深刻影响与强势地位。海因利希·盖格尔在研究西方艺术音乐在中国传播情况的论文中写道:“80年代,中央音乐学院77级作曲系学生在自己的习作里,尝试用传统古典、无调性甚至先锋派的作曲技术和风格写作,逐渐获得国际音乐界的认可。”[28]这让我们不禁要问,西方作曲技术是不是中国艺术音乐实现国际传播的“门票”?从研究的语料来看,尽管存在郭文景这样“反对一切传统”的作曲家,但无论作曲家们自身的主观意愿与个人艺术追求如何,西方音乐思想、技术在中国艺术音乐国际传播中深刻渗透的现状是客观的。这一方面源于西方音乐在自身历史发展进程中达到的相当水准与高度,另一方面也可能部分源于西方世界有意、无意地欢迎与鼓励那些更加符合欧美“标准”的作品[29],从而达到对自身文化的肯定。

正如周勤如教授论述:“中国音乐的基本理论不可能依靠2800年前的《管子》到1400年前的‘燕乐二十八调’就发展完美、永世守成。中国需要一个外延清晰、内涵周延、可指导当代音乐创作的完整的中国乐学和美学理论体系。”[30]要想实现这一点绝非易事,仅仅停留在对中国音乐自身技术传统的保护和传承是不够的,必须去建构和发展新的技术,创造“面向世界的未来”,从而改变音乐技法在中国艺术音乐国际传播中相对弱势的现状。中国民族传统中音乐材料来源的丰富,不应该意味着对本民族传统旋律、诗作等要素的依赖,使传统要素成为中国艺术音乐未来发展进步的唯一选择。如果说西方音乐史上采用《茉莉花》旋律“讲述中国故事”的《图兰朵》是一部公认的经典之作,那么我们有理由期待和相信,未来中国艺术音乐的图景中也应该出现某种《图兰朵》的对等物——一种使用“西方材料”创作而成的优秀中国音乐。

(三)挖掘中国艺术音乐之“神”

在中国20世纪上半叶文化保守主义思潮影响下,音乐的“国粹派”中存在“排他性”发展的倡导[31]。这种思想倾向除了存在于一些国内文本中,也可通过此次研究的英文文本发现,它是西方世界评价中国艺术音乐的一种视角和工具——认为优秀的中国作品理应“排斥西乐”。但是,以陈其钢的一些作品为例,假如我们只是因为其中“流露出梅西安、德彪西、拉威尔的影响”[32],就认为这些作品作为中国艺术音乐的价值打了折扣,未免有些粗浅和武断。在研究语料的音乐类名词词频分析中,管弦乐队、交响乐队及中西混合编制乐队的很高占比,也使作曲77级的很多作品构成对杨荫浏先生早在20世纪40年代所论的呼应:“若国乐确有它真正的本体,国乐曲调确有它内在的特性,则必不会因在小提琴上奏出,而变成了西洋曲调。”[33]20世纪海外最有影响的华人作曲家之一周文中也是杨先生这种“精神本体论”的支持者,他确信自己的音乐尽管拥有诸多现代主义和先锋派的表象,但却依然饱含经典的中国哲学[34]。当代学者王萃则总结:“如果说半个多世纪以来,对‘民族风格’‘中国化’的追求多少带有民族主义的狭隘与偏执的话,那么对中国文化精髓的探究和关照应该是对当代中国音乐创作方向提出的更加理性而折中的良好建议。”[35]

对精神内涵的注重绝不意味着对中国音乐“器”“术”层面的否定,也不意味着取消“器”与“术”在传“神”方面无可替代的作用,但应该认识到“器”与“术”亦可作为媒介而不是目的。谭盾曾有“中国音乐走向世界,只有靠民乐”[36]之说,这是否意味着谭盾对于中国音乐的国际传播抱有“乐器本体”的态度?问题也许无需作曲家直接作答,而是在具体的实践中已见分晓。诸如谭盾《卧虎藏龙》中的大提琴主奏声部、《夜宴》中的钢琴与弦乐队、《水乐》之中的“水打击乐”等等,没有一件属于中国民乐器,但这并未妨碍这些音乐成为充分展现中国文化精髓与神韵的优秀之作。由此可以推断,作曲家口中的“民乐”,并非仅仅使用民族乐器演奏出的音乐,而更应该是一种具有中国精神内涵的音乐。不只谭盾,每位77级作曲家的作品中都不难找到民族精神带给他们的那些超越表象、深刻微妙的滋养。

六、结 语

通过接受分析结果的解读与讨论,笔者认为中国艺术音乐的发展与国际传播,均可借鉴陈寅恪先生“兼摄调和、不古不今、不旧不新、不中不西之学”[37],也就是在“器”“术”“神”三个层面追求“亦古亦今、亦旧亦新、亦东亦西”的开放、融合之学,从而实现一种音乐文化的自信。作为习近平总书记有关新时期发展系列指示中的重要精神,我们已经在当代越来越多的艺术研究、实践中,特别是在越来越多的青年身上看到新的文化自信展现,这种自信鼓励和号召不同领域、专业背景的人们以更加积极的姿态共同应对音乐国际传播领域中存在的挑战。在当前的宝贵成就与良好势头之下,相信中国艺术音乐的国际传播虽任重道远,但前景可期。