基于SOLO分类理论的 教学评一体化教学模式探讨

2022-06-09韦珺

【摘要】本文基于SOLO分類理论探讨教学评一体化教学模式的建构和具体内涵,并以人教版高中生物学选择性必修2第2章第1节“群落的结构”的教学为例,具体阐述基于SOLO分类理论教学评一体化教学模式的实施策略。

【关键词】核心素养 教学评一体化 SOLO分类理论 群落的结构

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)08-0097-06

如何全面、系统地理解新课程标准,对“教什么”“怎么教”做出决策,对“教得怎样”做出回答?如何提升教师的整体教学能力,实施基于核心素养培养的教学评一体化教学?这些如今已成为推动高中生物学课程改革深度发展的关键性问题。为了解决这些问题,有效发展学生的生物学学科核心素养,笔者在教学实践中引进了SOLO分类理论。该理论是一种以等级描述为特征的质性评价方法,即以学生思维层次划分为基点,对教学评各环节与任务进行科学、量化地分析,从而实现教学评一体化实施。本文将以人教版高中生物学选择性必修2第2章第1节“群落的结构”的教学为例,具体论述SOLO分类理论在教育教学中的应用,不断推动教学评一体化发展,促进学生学科核心素养的发展。

一、SOLO分类理论的具体内涵

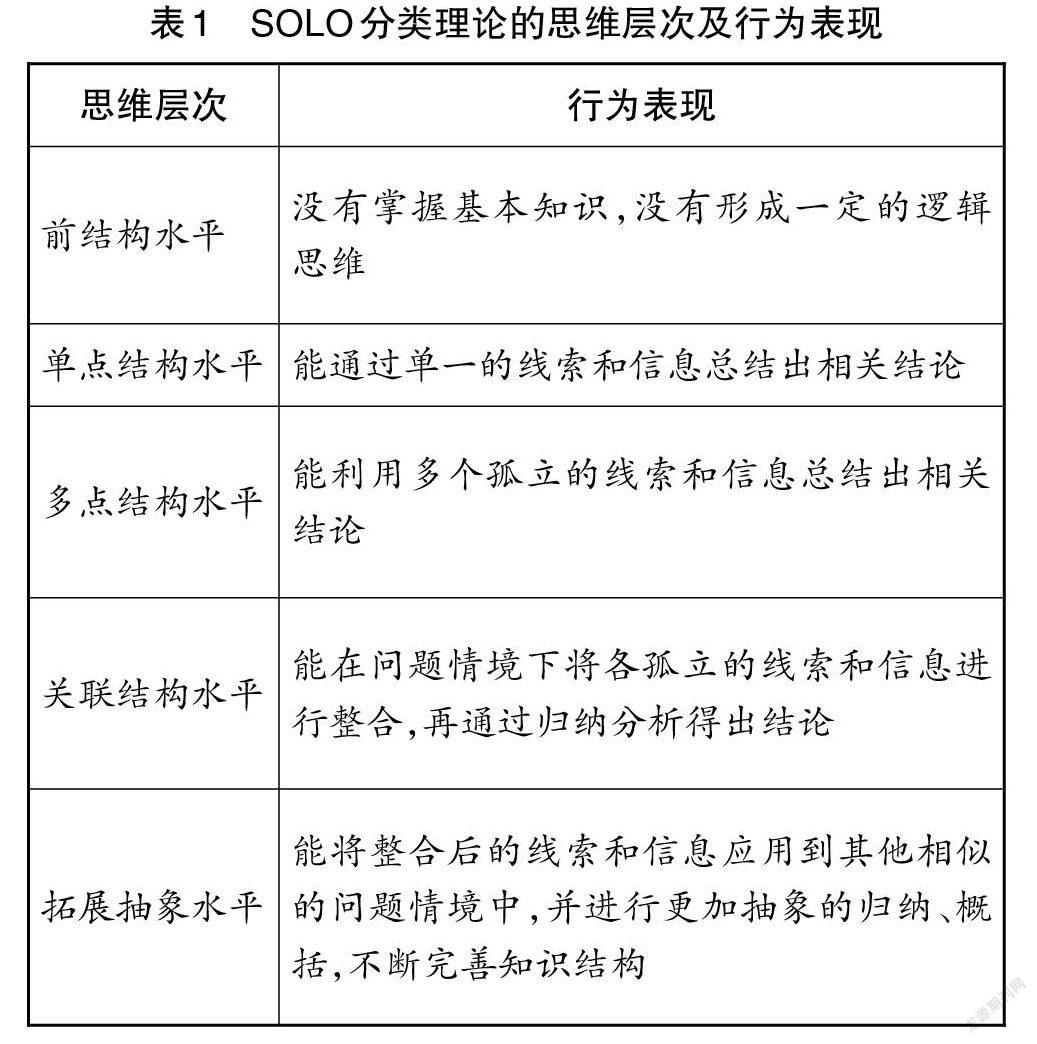

SOLO分类理论,英文全称为“Structure of the Observed Learning Outcome”,意为“可观察的学习成果结构”,是由著名教育心理学家比格斯(J.B.Biggs)等人提出的学生学业评价方法,是一种基于大量学生的测评和学业数据分析而得出的用于描述学生学业发展的教学理论。该理论认为,人在回答问题时所表现出的思维结构是可以检测的。按照这一观点,在教育教学实践中,教师可以通过观察学生的学习行为表现,分析其思维能力,并划分为5个不同的思维层次(如表1所示),用以评价学生的学习效果和课堂的教学质量。

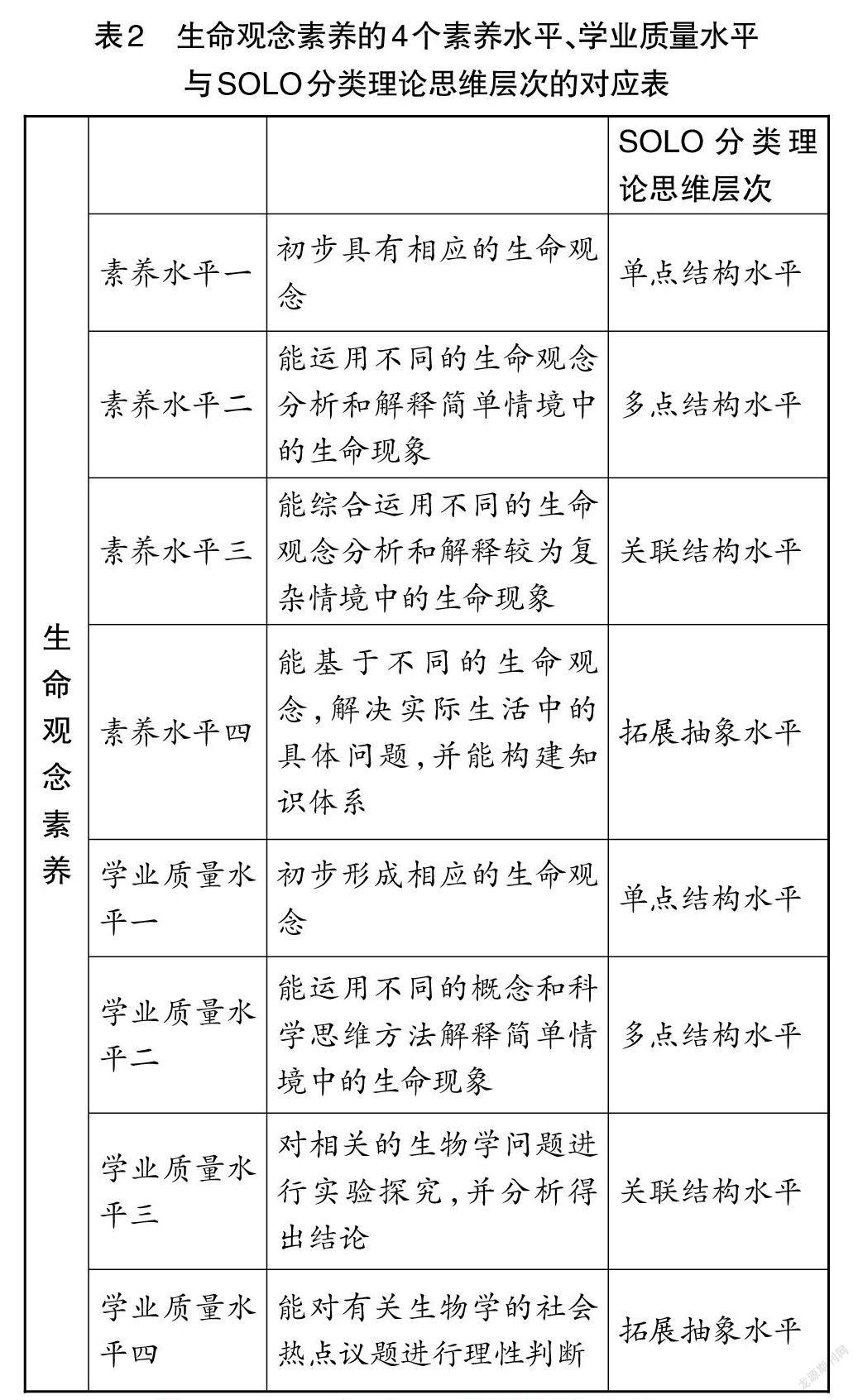

在教学实践中,笔者发现SOLO分类理论的5个思维层次,在一定程度上与高中生物学新课程标准中关于核心素养的各素养水平、学业质量水平的要求相对应。以高中生物学学科核心素养中的“生命观念”素养为例,其所包含的4个素养水平、学业质量水平,可以与SOLO分类理论的5个思维层次一一对应(如表2所示)。经过这样的分析,笔者认为核心素养培养与SOLO分类理论的结合,可以帮助教师进一步明晰教学目标,从而科学地设计教学环节,评价学生的学习行为和学习成果。

二、基于SOLO分类理论的教学设计

(一)确立目标的依据

“群落的结构”是人教版高中生物学选择性必修2第2章第1节的内容,主要包括群落的物种组成、种间关系、群落的空间结构、群落的季节性、生态位、探究土壤中小动物类群丰富度等6个知识板块。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》对该部分内容提出的教学要求是“描述群落具有垂直结构和水平结构等特征”,并明确要求开展“研究土壤中动物类群的丰富度的实验”这一教学任务。

同时,新课程标准强调,教师要引导学生学习并运用系统分析的方法建构知识与概念的体系,引导学生从整体视角认识生命系统。因此,教师可采用资料分析、模型与建模、归纳与比较等方法设计本课的教学内容,引导学生认识生物群落的核心概念,并运用已形成的概念尝试解决新情境下的问题。教学中,教师应该以教学主题和教学任务为主线,对当地自然资源和教材内容进行重新整合,组织学生开展探究实验。在此过程中,教师要强调知识内容、结构的整体性和连贯性,引导学生进行整体性学习,这不仅有利于学生进行深度学习,还有利于引导学生用动态发展的眼光看待生物学知识,学会使用科学材料分析生态问题,帮助学生养成环保意识。受授课时间与课程容量的限制,“研究土壤中小动物类群丰富度的实验”将安排在课外实践课中完成。

根据新课程标准,可知“群落”是一个宏观概念,且较为直观,有利于学生在真实情景中开展观察和探究活动。因此,为了引导学生深刻理解群落的概念,笔者将广西本土的重要自然资源——红树林湿地,作为创设学习和研究情境的载体,与本课教学内容进行融合。教学中,笔者利用影音资料、文献资料,通过开展研学活动,带领学生走入红树林群落,并模拟实地观察,探究红树林的群落结构特点,将虚拟现实与实际教学相结合,让每名学生都能在领略家乡美景的同时,真实地思考和分析群落的相关问题,深入理解群落的物种组成、种间关系、空间结构、季节性及生态位等概念,加深学生对群落结构的认识,体悟生命系统的平衡与稳定,初步形成进化观、适应观等生命观念,逐步培养学生的生物学学科核心素养。

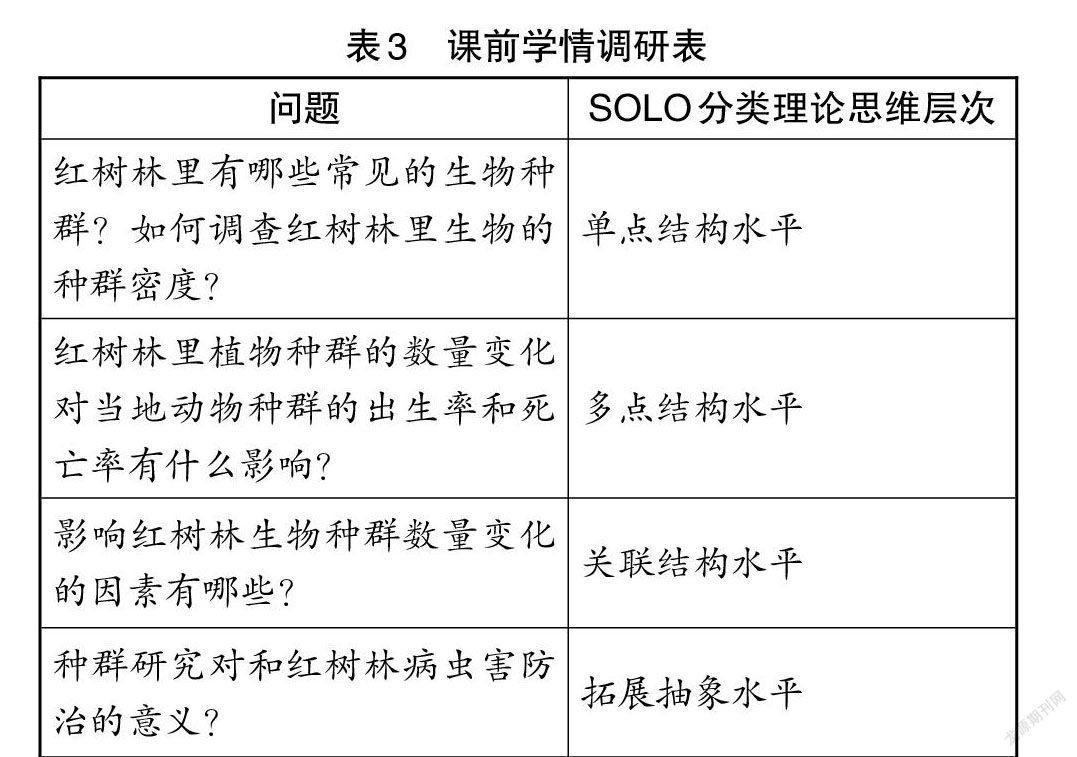

在明确新课程标准要求和“群落”概念的基础上,结合SOLO分类理论,笔者在正式教学前,通过设置简单的课前检测,了解学生对即将学习的内容的前认知处于哪一思维层次,为本课教学做好前期调研准备(如表3所示)。通过课前检测和分析,笔者了解到学生在初中阶段已经对一些基础生物知识有初步认识,学生的解决问题能力和实践能力得到一定程度的培养,已经具备一定的形象思维能力,能够基于文本材料进行简单的逻辑推理分析。同时,在上一单元的学习中,学生已经对种群的概念和种群水平上所研究的问题有基本了解,并有在此基础上对“群落”做更深层次学习和研究的可能性。因此,在教学设计上,笔者一方面通过文字与图片、事例与模型的有机结合,并配以丰富的色彩,提高了学生的兴趣和注意力;另一方面辅以文献研究资料与调查数据,让学生学会使用证据对事实进行深层次地分析。

(二)设定教学目标

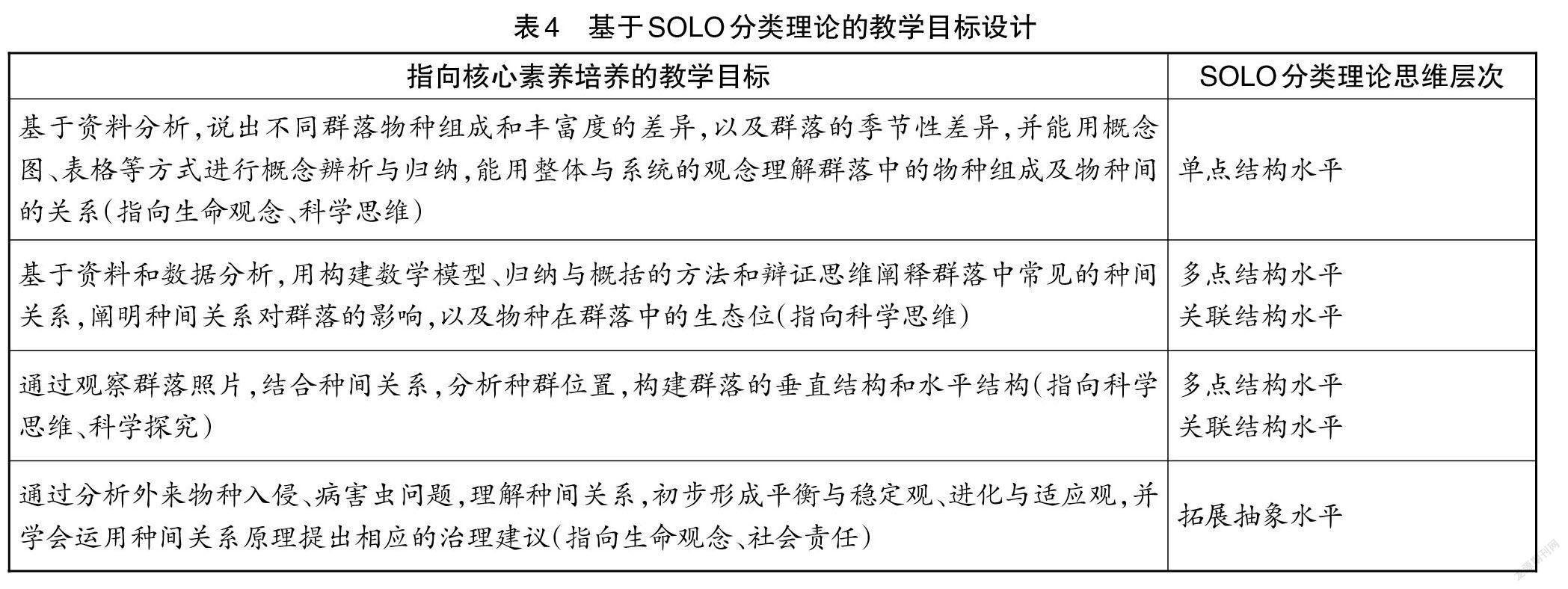

基于新课程标准对教学内容的要求、学业的要求和学业质量的标准,结合SOLO分类理论,笔者设定了指向发展学生生物学学科核心素养的教学目标(如表4所示),这将有利于教师理解每一个目标下核心素养应达到怎样的可观测指标,更利于教、学、评一体化的实现。根据教学目标的设定与分析,笔者完成了基于核心素养培养的教学评一体化的教学设计(如图1所示)。

三、教学评一体化的实施策略

由于SOLO分类理论是一种思维层次由低到高、逐渐发展的系统化理论,因此笔者认为,教学活动的设计应遵循学生的认知发展规律,才能真正实现教学评一体化,提高课堂教学效率,提升教学育人质量。在教学实施过程中,教学的每一个环节与任务的设计,笔者都紧扣SOLO分类理论和发展学生学科核心素养的教学目标,并设计了具体可视化、可操作的任务评估内容和方法。

(一)情境导入,问题激趣

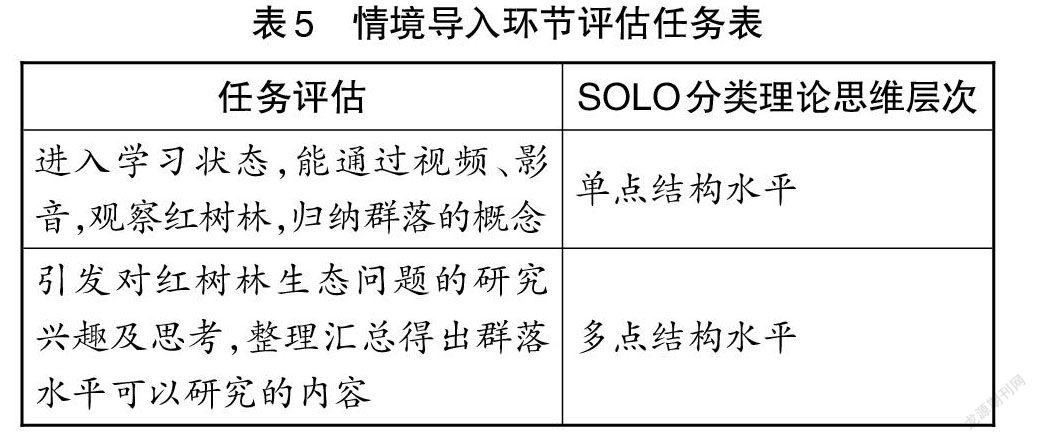

在情境导入环节,笔者主要借助现代信息技术、多媒体设备,通过播放红树林湿地的介绍视频、图片等,并设计了任务评估内容(如表5所示),带领学生“走进”红树林湿地,引导学生说出湿地的生物种群,自主建构群落概念;同时展现红树林风貌,呈现其中优势物种的构成及变化,呈现红树林遭受互米花草入侵及病虫害的状况,提出如何运用所学的知识解决问题及相关治理建议。笔者还抛出了“群落层次还能研究哪些”的问题,引导学生根据“视角决定问题”的理念展开思考,提出解决问题的合理化建议。

(二)开展活动,促进研究

活动1:了解红树林群落的物种组成

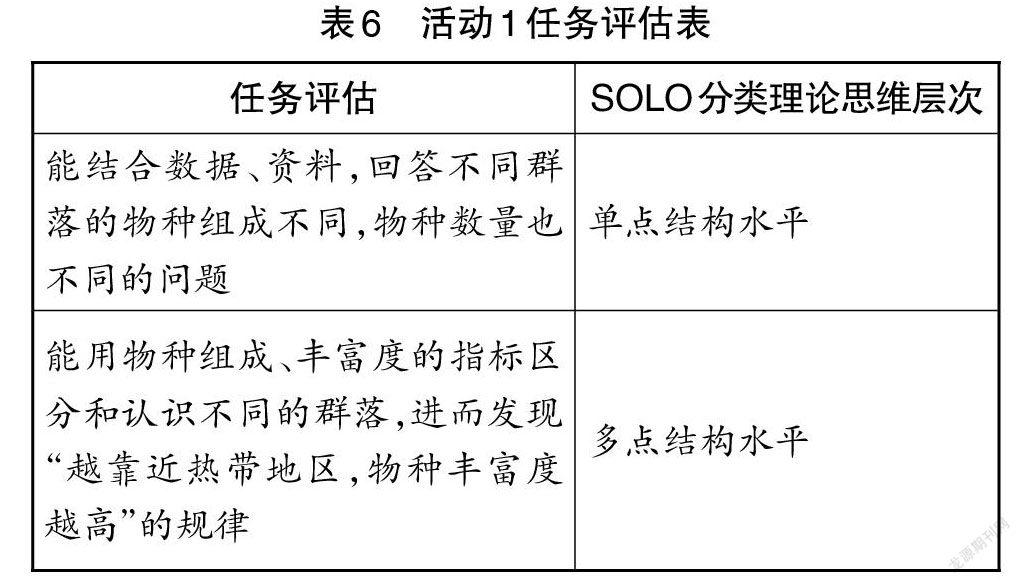

通过展示广西不同红树林研究区的树种调查数据,引导学生总结得出物种组成是区别不同群落的重要特征的结论,明晰物种丰富度概念;然后出示案例,呈现不同纬度自然保护区的植物种类,让学生分析相关数据,进行思考、讨论,并进一步推理出影响物种丰富度的因素,进行活动任务评估(如表6所示)。

活动2:分析红树林群落的种间关系

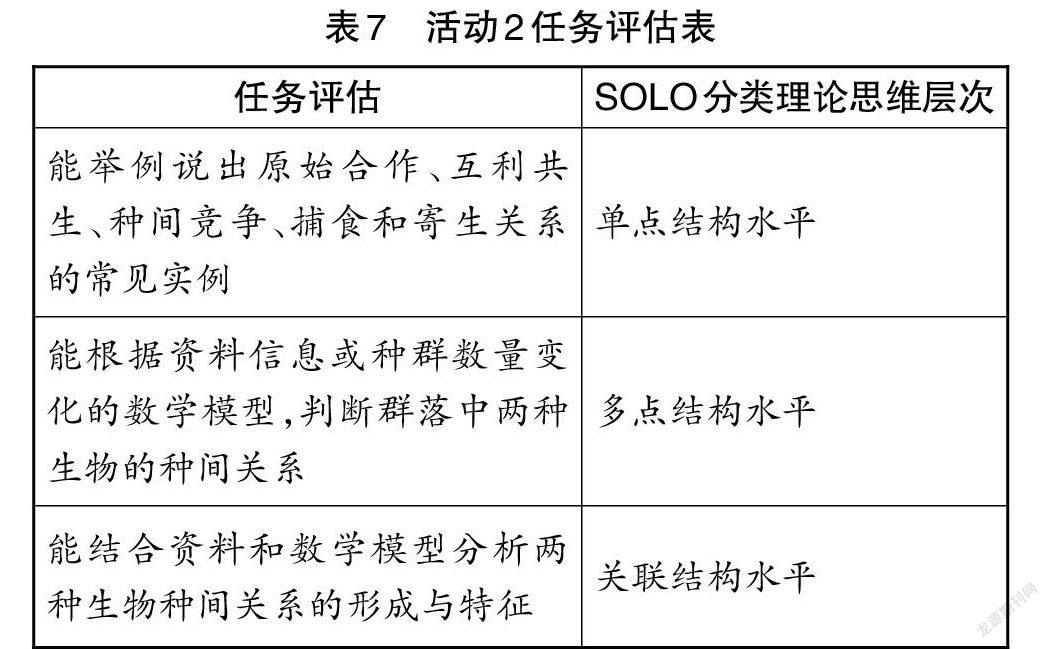

以红树林里的生物为例,呈现红树林群落中部分生物的相关资料及文献调查数据,用问题串的形式,驱动学生运用归纳思维、概括思维、辩证思维阐释种间关系,同时学会借助数学模型,深入挖掘种间关系的相互影响及种群间数量变化的规律,并进行活动任务评估(如表7所示)。

活动3:构建红树林群落的空间结构

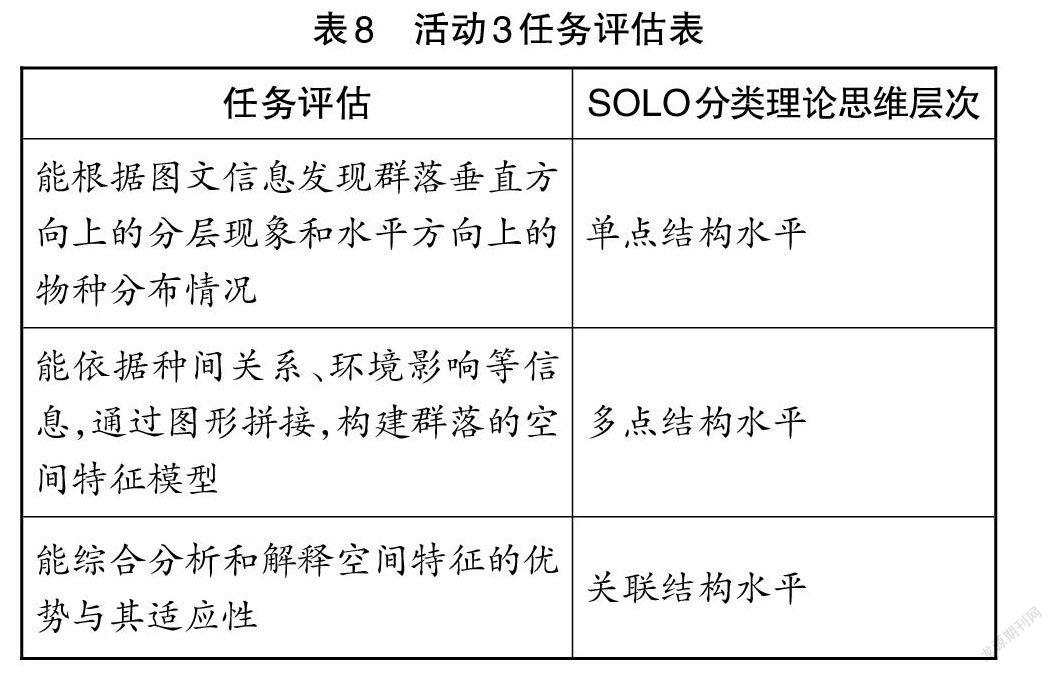

展示不同视角下(如俯瞰、侧面观察等)的红树林群落风貌,引导学生发现群落的空间结构及其特点;提供相关材料,让学生用相关图形建构红树林生物群落(植物、动物)的垂直结构。教师展示人工修复区滩涂不同位置的红树林栽种情况,引导学生发现群落水平结构的影响因素,并进行活动任务评估(如表8所示)。

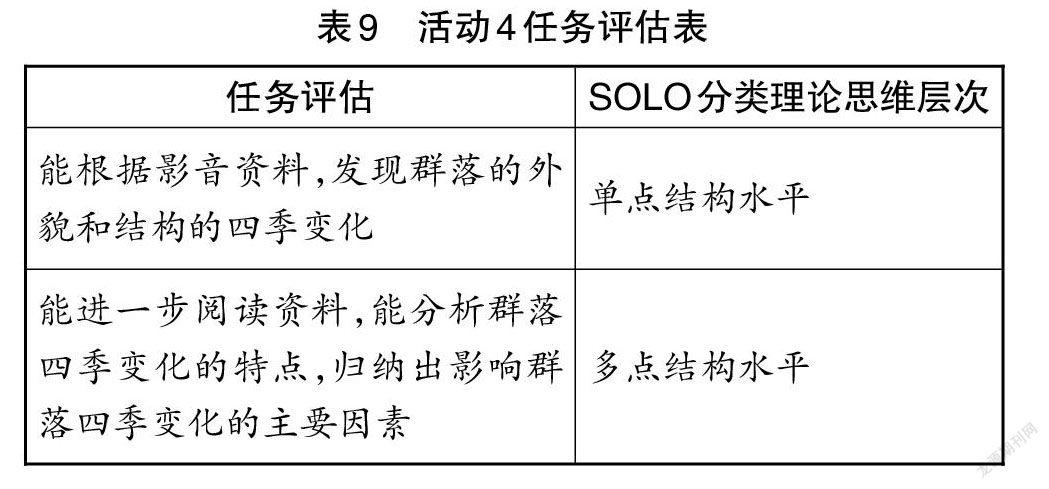

活动4:发现红树林群落的季节性变化

一方面,通过视频展示红树林群落四季变化的风貌,让学生能够直观形象地感受生物群落的季节性变化;另一方面通过文献数据资料,如红树林区大型底栖动物的群落结构与分布的季节性变化研究调查数据,让学生能够理性地分析群落季节性变化及其原因,并进行活动任务评估(如表9所示)。

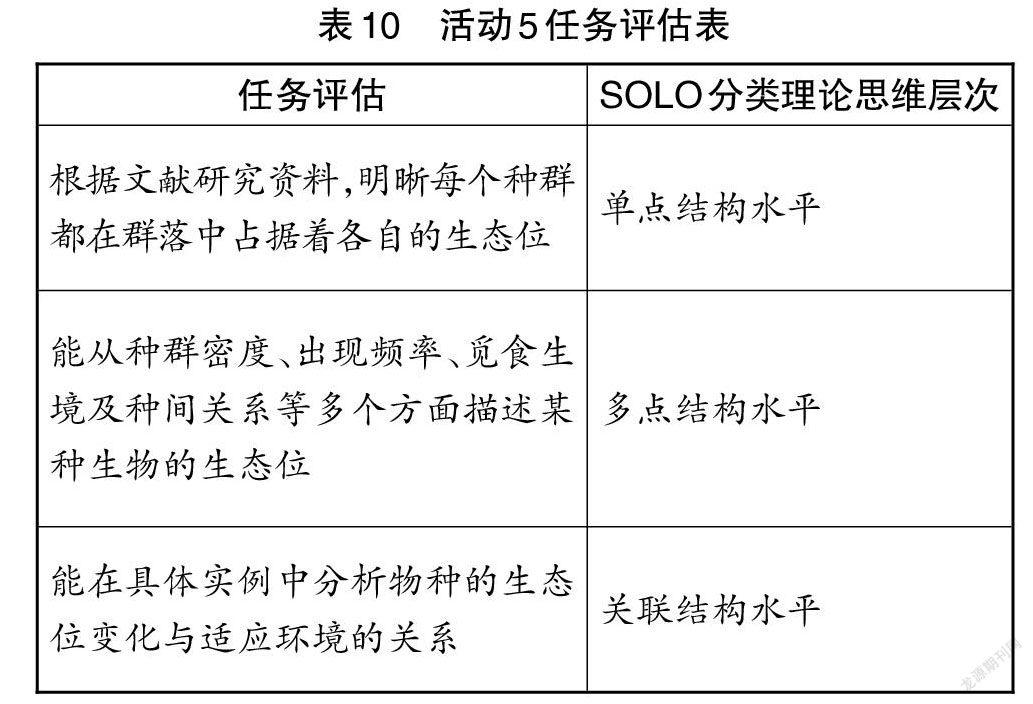

活动5:认识红树林群落的物种生态位

首先结合红树林植物类群研究的文献数据,分析几种常见的红树林植物的空间分布特点,引出物种生态位的概念,进一步分析其中白骨壤种群的生态位及其与其他红树的种间关系;然后布置学习任务,提供红树林软体动物类群的文献数据,进一步帮助学生理解物种的生态位在时间上存在重叠,但在空间上常常出现分化这一知识,并进行活动任务评估(如表10所示)。这对不同生物充分利用环境资源有重要意义,同时也是物种之间及生物与环境之间协同进化的结果。

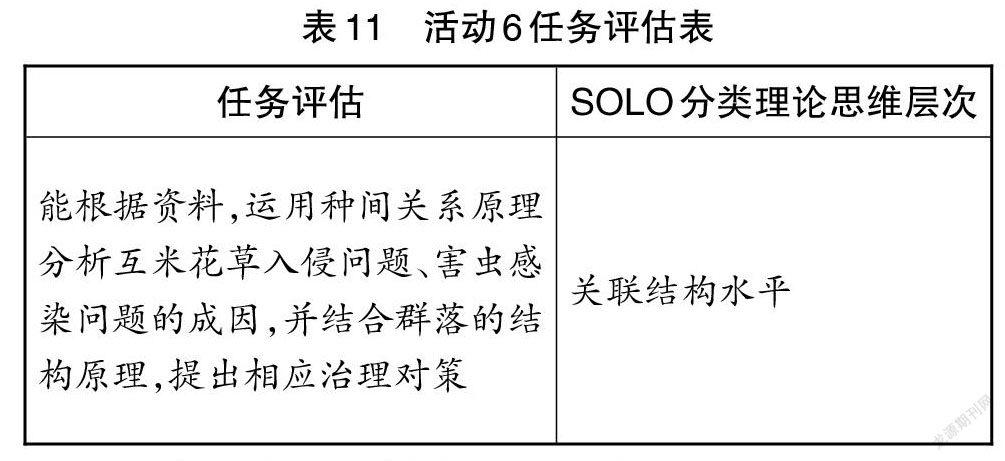

活动6:治理红树林群落生态问题

首先呈现红树林互米花草入侵、病虫害的图片及相关资料,通过投放“外来物种互米花与当地树种的关系?它为什么能排挤本地物种?外来物种入侵的危害有哪些?”等问题,引导学生思考互米花草入侵、病虫害问题的成因,利用生物学概念、原理进行小组讨论,通过逻辑推理阐明个人立场,尝试提出环境问题治理的合理化建议,并进行活动任务评估(如表11所示)。

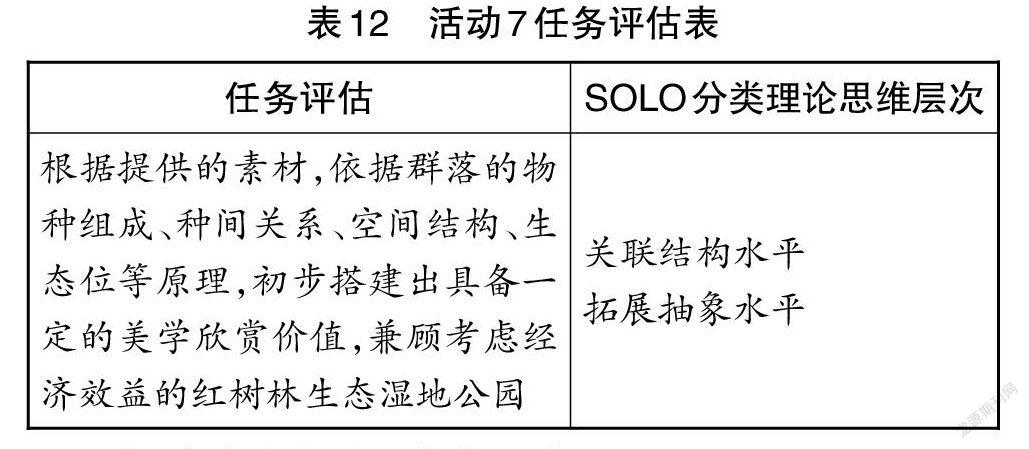

活动7:建设红树林生态湿地公园

提供红树林常见生物和园林景观的素材,布置学习任务,让学生运用群落的结构原理、空间美学原理、经济与环境发展整体性原理,提出建设红树林生态湿地公园的合理化建议,并进行活动任务评估(如表12所示)。

(三)总结归纳,落实评价

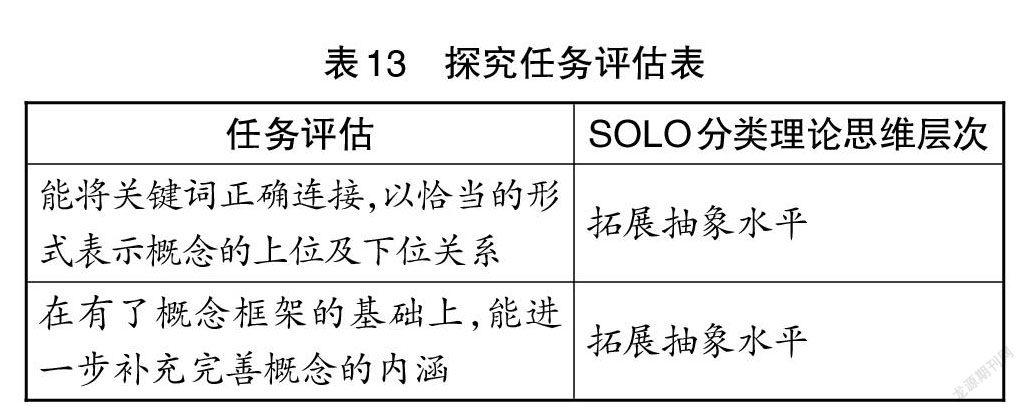

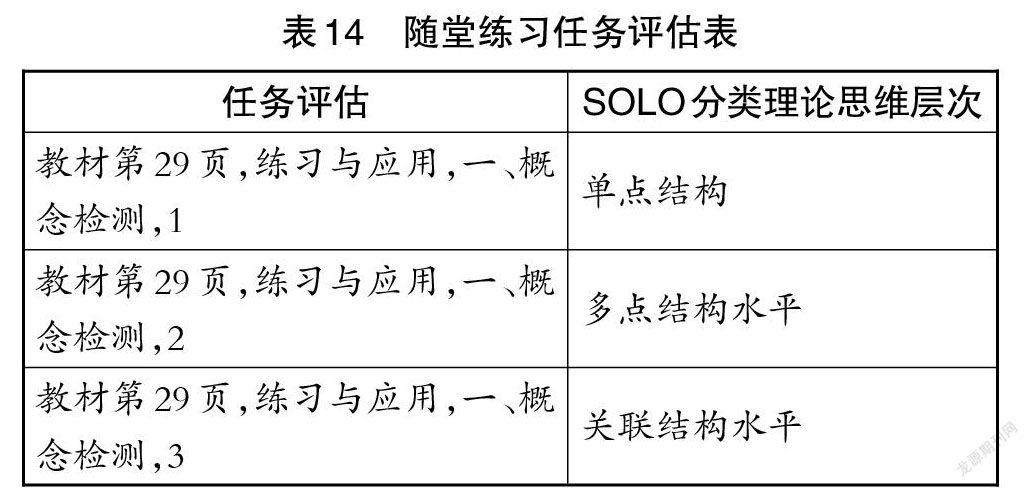

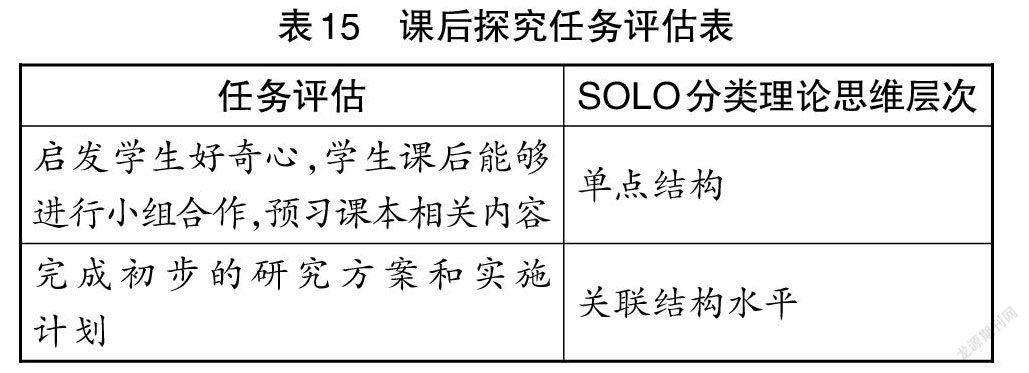

为了更好地引导学生进行总结归纳,笔者首先再现本课的群落、物种组成、丰富度、种间关系、空间结构、季节性、生态位等关键词,然后布置探究任务,让学生用线段把这些关键词连接起来,并补充完成更详细的概念图,进行任务评估(如表13所示)。在此基础上,笔者根据SOLO分类理论,布置随堂练习任务(如表14所示),進行即时评价,在课上即时完成教材的课后练习题,即时反馈学习情况。然后,笔者进一步抛出问题:今天我们研究的是红树林群落陆地上的生物类群,地下部分土壤中的小动物类群的物种组成是怎么样的?分布是怎么样的呢?下节课,我们一起开展土壤小动物丰富度的研究,结合教材内容,你会如何设计研究方案和实施计划?引导学生对本课学习过程进行小结,同时进行任务评估(如表15所示)。经过回顾、评估、练习和小结,学生能够自主构建知识脉络图,从而厘清相关概念的构成体系,将知识系统化和整体化,既巩固新知学习同时又优化学生的认知结构。

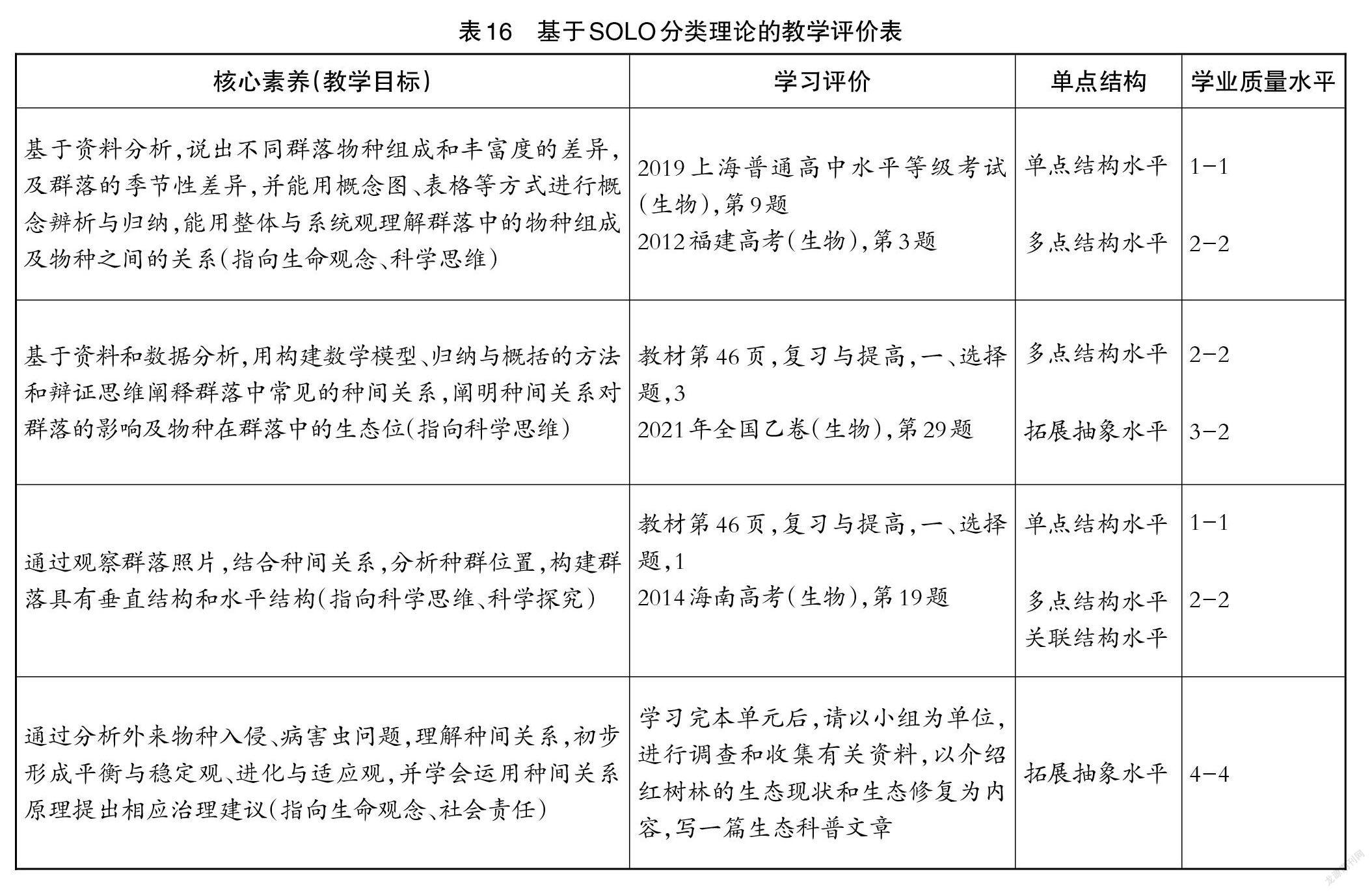

SOLO分类理论作为一种思维层次划分的理论,也可运用于课后的诊断、评价。在教授完本节的内容后,笔者结合教学目标与SOLO分类理论思维层次、学业质量水平对照表设计相关作业,判断学生是否达到了教学目标所要求的认知水平(如表16所示)。

在整个教学过程中,笔者紧紧结合SOLO分类理论,将之贯穿于“群落的结构”一课的教学评各个环节与各个活动。这样的教学能帮助教师进一步明确教学目标所对应的思维层次,使教师设计的教学评各个环节与各个活动更具科学性、合理性和有效性,不断推动学生生物学学科核心素养的发展。

参考文献

[1]屈燕飞.基于核心素养导向的高中生物学教学:以“群落的结构”为例[J].中学生物学教学,2018(12).

[2]沈淑芬.“5E”教学模式在高中生物概念教学中的应用:以“群落的结构”为例[J].考试周刊,2019(75).

[3]梁振,圣符程.核心素养下的“教·学·评”一体化教学设计[J].中学物理学参考,2021(11).

[4]张爱军.备课专业化:学教评一致性教学设计的理念与操作[M].吉林:东北师范大学出版社,2020.

[5]鲁静.基于SOLO分类理论的单元教、学、评一体化学习进阶设计:以“金属及其化合物”为例[J].化学教育,2020(13).

注:本文系广西教育科学研究院“十三五”规划2018年度专项课题“广西普通高中生物学科教学关键问题实践研究—1”(2018ZJY236)的子课题“高中生物实验教学创新设计研究”(2020JYY008)的研究成果。

作者简介:韦珺(1989— ),广西南宁人,硕士研究生学历,一级教师,研究方向为教学评价。

(责编 蒙秀溪)