不同Sap活性白假丝酵母菌对阴道上皮局部免疫的影响

2022-06-06邵明琨侯梦瑶罗丹丹祁文瑾

邵明琨,侯梦瑶,罗丹丹,祁文瑾

外阴阴道假丝酵母菌病(vulvovaginal candidiasis,VVC)是一种常见的下生殖道感染性疾病。复发性外阴阴道假丝酵母菌病(recurrent vulvovaginal candidiasis, RVVC)是指1年内有症状并经实验室检查证实的VVC发作4次或以上[1]。据全球调查,75%妇女一生中至少患过1次VVC,40%~50%的女性会反复感染,5%~8%的女性会患RVVC[2]。其中,致病菌的菌种、基因型、耐药性、分泌型天冬氨酸蛋白酶(secreted aspartate protease,Sap)和磷酯酶(phospholipase,Plb)在侵袭机制中起着重要作用[3]。阴道局部的Th细胞及其炎症免疫因子也参与了疾病的发生发展[4]。

目前尚无研究对VVC和RVVC致病菌株侵袭力进行分析。该研究比较了VVC和RVVC致病菌株侵袭力的差异性;选取Sap活性有差异的白假丝酵母菌和人阴道上皮细胞共培养,分析阴道上皮分泌细胞因子的情况;为VVC和RVVC的发病机制研究及临床防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料所有致病白假丝酵母菌均来自昆明医科大学第一附属医院妇产科门诊VVC、RVVC患者,收集时间为2018年9月—2019年3月。VVC、RVVC诊断标准以《妇产科学》(人民卫生出版社,第九版)为依据。排除:妊娠期、哺乳期、患糖尿病、口服避孕药、3个月内接受过全身抗真菌治疗或1个月内接受过外用抗真菌药物治疗、患免疫性疾病或正在服用免疫抑制剂、混合阴道感染者。人阴道上皮组织取自在昆明医科大学第一附属医院因“子宫肌瘤或子宫腺肌症”行子宫全切术的患者,取切下的阴道组织约1 cm×1 cm进行实验。实验取得患者知情同意、通过医院伦理委员会批准。

沙堡罗氯霉素培养基(法国梅里埃公司);念珠菌显色平板(上海安图生物公司);角化细胞无血清培养基(K-SFM,美国Gibco公司);中性蛋白酶(DispaseⅡ,美国Sigma公司);无菌脱脂奶粉(上海生工公司);50%卵黄乳液(青岛海博生物公司);人白细胞介素(interleukin,IL)-4、 IL-8、IL-17 ELISA试剂盒(深圳欣博盛生物科技公司);酵母基因组DNA提取试剂盒(Yeast DNA Kit,离心柱型,北京天根科技公司);PCR Mix(北京天根科技公司);氟康唑(fluconazole,FLU)标准粉、两性霉素(amphotericin,AMB)标准粉、伊曲康唑(itraconazole,ITR)标准粉(北京中国食品药品检定研究所);Alamar Blue(英国Bio-rad有限公司)

1.2 假丝酵母菌纯化、菌种鉴定假丝酵母菌纯化:用无菌棉拭子将VVC/RVVC患者阴道分泌物接种到沙堡罗培养皿上,再用四区划线法分离单菌落。菌种鉴定:严格按照安图念珠菌显色平板说明书进行鉴定。选取白假丝酵母菌进行下列实验。

1.3 白假丝酵母菌的基因分型、药敏实验及Sap、Plb活性检测使用25S rDNA-PCR法对白假丝酵母菌进行基因分型[5]。标准株为白假丝酵母菌ATCC90028,购自美国细胞典藏中心。

参照CLSI推荐的M27-A3方案中适用于酵母菌的微量稀释法,对白假丝酵母菌进行FLU、ITR、AMB的体外药敏实验。使用Alamar Blue显色剂来帮助判读结果。Alamar Blue保持蓝色表示真菌生长受抑制,变为红色表示真菌生长无抑制。根据CLSI建立的M27-A3中的MIC折点值,将所有菌株分为敏感、非敏感菌株。

用牛奶培养基和蛋黄培养基对鉴定出的白假丝酵母菌行Sap、Plb活性测定。以PA值表示Sap活性,PA =菌落直径/总直径(菌落直径+透明圈)。用PZ值表示Plb活性,PZ=菌落直径/总直径(菌落直径+沉淀圈)。PA或PZ值愈低,菌株的天冬氨酰蛋白酶或Plb的活性愈强[6]。

1.4 人阴道上皮细胞分离培养及鉴定人阴道上皮组织来自昆明医科大学第一附属医院妇产科,置于40 ml HANK′S液(3%双抗),低温转运。组织用含3%双抗的0.9%氯化钠溶液洗涤3次(每次10 ml,1 000 r/min离心3 min),无菌条件下在10 cm皿中剔除坏死组织,于DispaseⅡ中4 ℃过夜消化,第2天将分离出的阴道上皮组织在含15%FBS的DMEM高糖培养基中剪碎,PBS洗涤2次。加入两倍体积的胰酶,37 ℃消化3 min,吸取消化液,用等体积的含血清的培养基中和,混匀消化后的细胞用70 μm的滤膜过滤,PBS洗涤2次。细胞用K-SFM培养基培养。

人阴道上皮细胞培养至第2代,将细胞培养于6孔板中待细胞培养至70%,PBS洗涤3次。4%多聚甲醛固定细胞,按照角蛋白质(广谱)抗体试剂说明书进行细胞鉴定:采用免疫化学染色SP法,一抗为角蛋白质(广谱)抗体,按照1 ∶100稀释,二抗采用通用二抗进行孵育,采用DAB进行显色,苏木精复染后封片,显微镜200倍下观察并计数阳性细胞数。

1.5 阴道上皮细胞与白假丝酵母菌共培养后细胞因子测定按1×106个/ml浓度将细胞接种于25 cm2细胞培养瓶中,置于37℃、5%CO2培养箱培养。当贴壁细胞数达70%~80%时进行传代,第3代细胞贴壁数目达70%~80%时进行共培养实验。从VVC致病白假丝酵母菌中选取Sap活性最弱(Sap弱组)和最强(Sap强组)的菌株各4株,Sap强组Sap活性(PA值)分别为0.247 9、0.242 2、0.272 9和0.278 7,Sap弱组Sap活性(PA值)分别为0.731 4、0.688 3、0.665 5和0.597 4,分别用K-SFM培养液配置菌液浓度为1×106CFU/ml。实验实验以不加白假丝酵母菌的人阴道上皮细胞为对照组。分别在共培养后6、12、24、48 h收取上清液,使用ELISA方法测定IL-4、IL-8、IL-17表达量。

2 结果

2.1 假丝酵母菌纯化、菌种鉴定结果收集VVC菌株100株,RVVC菌株92株。VVC菌株中,白假丝酵母菌有95株,非白假丝酵母菌5株。RVVC菌株中,白假丝酵母菌有86株,非白假丝酵母菌有6株。无论VVC还是RVVC组,白假丝酵母菌所占比例均最高,差异有统计学意义(P<0.05)。

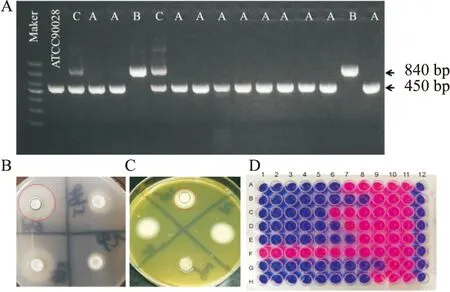

2.2 白假丝酵母菌基因分型、药敏实验及Sap、Plb活性结果基因分型:实验对95株VVC白假丝酵母菌株及86株RVVC白假丝酵母菌株进行基因分型,根据条带位置及数量可将致病白假丝酵母菌分为A、B、C 3型:仅有450 bp片段者为A型,仅有840 bp片段者为B型,两条片段均有为C型(图1A)。研究提示,A基因型在VVC和RVVC菌株中所占比例都最高,且VVC致病菌株及RVVC致病菌株的基因型分布无统计学差异(表1)。

药敏实验:比较VVC和RVVC两组白假丝酵母菌的48 h FLU、AMB及ITB药敏性,分析敏感、非敏感菌株比例后显示:FLU、AMB及ITB敏感菌株在VVC组和RVVC组中所占比例无统计学差异(图1D和表1)。

Sap活性及Plb活性检测:对VVC及RVVC白假丝酵母菌株进行Sap、Plb活性测定(图1B、C)。VVC组菌株的Sap活性高于RVVC组(P<0.05),但两组菌株的Plb酶活性无显著差异(P>0.05)。见表1。

图1 白假丝酵母菌基因分型、药敏实验及Sap、Plb活性A:白假丝酵母菌基因分型结果;B:牛奶培养基中检测Sap活性;黑圈:真菌生长区域;红色外圈:Sap酶活性阳性区域;C:蛋黄培养基中检测Plb活性;黑圈:真菌生长区域;红色外圈:Plb活性阳性区域;D:体外药敏实验结果;阴性对照:全部保持蓝色不变;阳性对照:全部变为红色

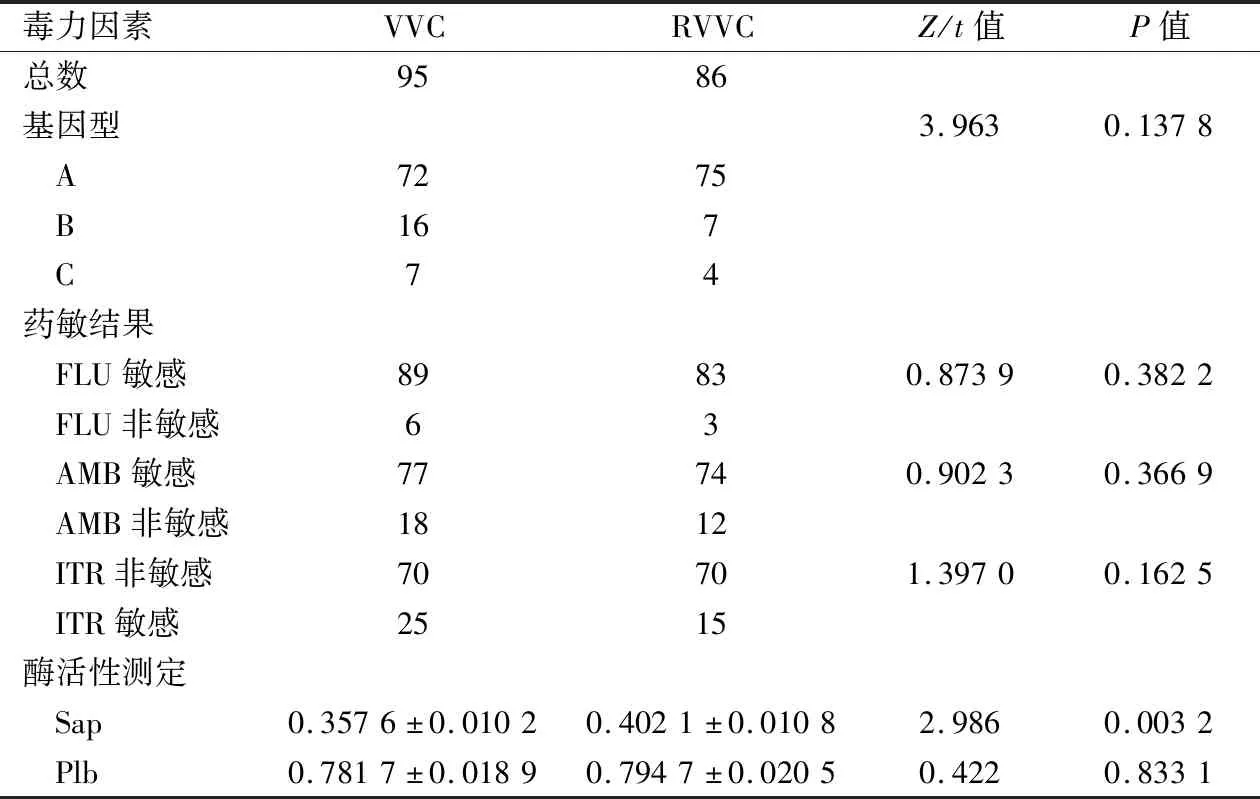

表1 VVC与RVVC菌株基因型、药敏及Sap、Plb活性差异(株,n)

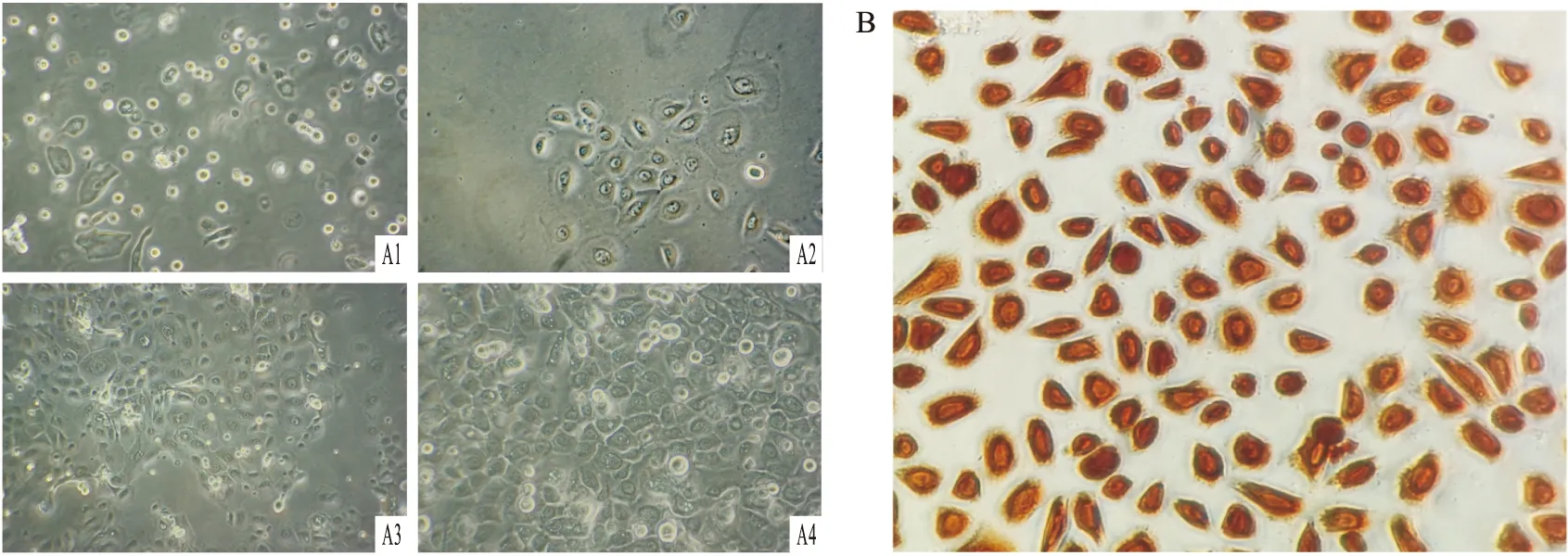

2.3 阴道上皮细胞培养人阴道上皮细胞在分离后的第0~3代都呈铺路石样生长,形态为多角形,轮廓清晰,折光性好。使用细胞角蛋白(广谱)抗体(免疫组化)试剂盒检测第2代阴道上皮细胞,阴道上皮细胞阳性比率为100%。见图2。

图2 光学显微镜观察细胞形态及免疫组化染色 ×200A1~A4:人阴道上皮细胞分离后第0~3代;B:人阴道上皮细胞免疫组化鉴定

2.4 细胞因子检测结果阴道上皮细胞与白假丝酵母菌共培养后细胞上清液采用ELISA方法检测IL-4、IL-8、IL-17。人阴道上皮细胞能分泌IL-4、IL-8、IL-17。感染白假丝酵母菌后,阴道上皮细胞能分泌更多的IL-4,且在感染第12小时达到峰值,而后逐渐降低。相比Sap弱组,Sap强组阴道上皮细胞IL-4的表达量在感染6、12 h更高(P<0.05)(表2)。感染白假丝酵母菌后,阴道上皮细胞能分泌更高的IL-8,且在感染第6小时就达到峰值,而后保持相同水平。相比Sap弱组,Sap强组的分泌量更多(P<0.05)(表3)。阴道上皮细胞在感染白假丝酵母菌后分泌的IL-17也更高。两个实验组的IL-17在感染第6小时就达峰值,而后逐渐降低。相比Sap弱组,Sap强组IL-17的分泌量更高(P<0.05)(表4)。

表2 ELISA检测细胞上清液中IL-4分泌的情况

表3 ELISA检测细胞上清液中IL-8分泌的情况

表4 ELISA检测细胞上清液中IL-17分泌的情况

3 讨论

VVC和RVVC的发病机制包括菌株的侵袭性和局部宿主免疫两个方面。白假丝酵母菌是VVC或者RVVC中主要的致病菌[7],通过表达多种毒力因子帮助其入侵以及在宿主体内定植,包括形态变化(酵母相-菌丝相的转变)、表型转换(白菌-灰菌的转换)、耐药性、基因型及分泌型毒力因子等[8]。本研究比较了VVC和RVVC致病菌株侵袭力的差异性,结果显示,除外Sap活性,VVC和RVVC致病菌的菌种、25S rDNA-PCR基因分型、Plb活性、药物敏感性均无差异。症状重、难治疗的RVVC致病菌株的Sap活性反而比VVC致病菌株的更低。这些结果提示,相较于白假丝酵母菌的侵袭力,阴道宿主的免疫反应可能才是VVC、RVVC发生的主要因素。这与Jabra-Rizk et al[9]的研究近似:白假丝酵母菌侵袭宿主后,疾病的传播主要由宿主免疫系统介导。本研究中RVVC致病菌株Sap弱的原因估计也跟宿主免疫反应有关。

Sap具有较高的蛋白水解酶活性,能降解黏膜表面的各种保护分子,为白假丝酵母菌的生长提供营养,增强黏附和侵袭能力;它还可以切断宿主的天然免疫应答因子,在白假丝酵母菌的免疫逃逸中发挥重要作用[10]。此外,Sap还能在体内诱导宿主产生相应的细胞因子,如IL-1β和IL-18,而IL-1β激活的CD4T细胞能在VVC和RVVC发病机制中起重要作用[11]。本实验探讨了人阴道上皮细胞分泌IL-4、IL-8、IL-17的情况。IL-4是Th2细胞的代表性细胞因子,其主要作用是诱发过敏反应,增加对感染的易感性[12]。Th1细胞能激活巨噬细胞和中性粒细胞,增强吞噬和杀菌,起到免疫保护作用。近年来,Th1的保护作用逐步被Th17取代[13]。IL-17作为Th17细胞的主要效应因子,能动员感染部位的中性粒细胞,维持黏膜上皮的完整性,促进抗菌肽β-防御素的释放,预防白念珠菌感染[14]。中性粒细胞对于宿主抵御侵袭性真菌疾病至关重要。IL-8是中性粒细胞趋化因子,本研究中以IL-8反映中性粒细胞的募集情况。

本研究显示,人阴道上皮细胞具有分泌IL-4、IL-8、IL-17的能力,在受到白假丝酵母菌感染后,阴道上皮分泌的IL-4、IL-8、IL-17明显升高。无论Sap强组还是Sap弱组,3种细胞因子的含量在感染早期就达到高峰,保护性因子IL-8和IL-17分泌的时间则更早,在感染后第6小时就达到高峰。随着感染时间延长,IL-4和IL-17出现了逐渐降低趋势,而IL-8维持在相同水平。表明阴道上皮细胞在受到白假丝酵母菌侵袭时,宿主免疫能在短时间内被激活,而且保护性因子出现的时间更早、维持时间更长。课题组推测,阴道内的免疫因子可能会影响白假丝酵母菌的Sap活性,而且也是临床中只有部分VVC患者发展为RVVC的原因之一。但是,体外实验存在各种限制,如细胞死亡等,今后可以使用动物模型进行深入研究。

本研究还显示Sap活性高的白假丝酵母菌刺激阴道上皮产生的细胞因子更高,证实了Sap有诱发宿主免疫的作用,而且这种作用与Sap的高低呈正比。实验引起一个假想:Sap高的白假丝酵母菌虽然侵袭力强,但是诱发的宿主免疫也强,因此更容易被宿主杀灭,从而不易复发。这个假想需要进一步实验来确定。