失衡、固化与依附:博士生科研发表的结构性矛盾

2022-06-06马浚锋李晶

马浚锋 李晶

摘 要:博士生科研发表的结构性矛盾不仅表征着期刊发文数量与博士生发表难度的矛盾,更是国内科研环境的一个缩影。对2016-2020年高等教育学专业博士生的C刊发文情况的统计分析发现,各家期刊整體发文量的削减、跨学科博士生的挤占、机构跨度的缩窄、机构聚集度的提高以及作者身份的固化趋势变相地恶化了博士生的科研氛围。基于依附理论、嵌入理论,结合利益相关者的资源依赖视角对科研发表行为活动进行理论阐释后认为,博士生科研发表的边缘地位以期刊发文量与需求的供给侧失衡为直接表征,源于外生动力对博士生发文行为活动的形塑与固化,是学术期刊外在评价体系与其择稿行为嵌入性的学术依附。在“去五唯”背景下应重新思考博士生科研发表与人才培养的关系,为博士生创造良性循环的学术争鸣环境,扭转“以刊评文、以量论质”的评价异化。

关键词:研究生教育;高等教育学;博士生;科研发表;依附理论;资源依赖

一、引言:C刊①难倒了多少“英雄汉”?

2012年,南开大学一知名学者指导的10多名博士生在通过博士学位论文答辩后,却仍因“公开发表论文数量不足”而迟迟未被学校授予博士学位;在长达数年的论文投稿过程中,“悬而未决”的学位证书既淹没了他们的学术前程,也成为师生关系间的“芥蒂”,给师生双方带来沉重的精神打击。[1]无独有偶,2019年,上海大学一名博士研究生因两次申请学位未果,向法院起诉母校,原因在于该博士生所在院系提高了校一级对博士学位申请资格的发文数量要求[2],同样出于“发表C刊论文数量不足”的缘由而未被学校授予学位。可见,“公开发表论文数量不足”往往成为博士生获取学位、按期毕业的“一道坎”,进而成为引起种种争议的导火索。事实上,在《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》第十条到第十五条中,仅规定了博士学位申请者需达到课程要求及通过博士论文答辩,并未规定发表一定数量科研成果。2020年12月,教育部印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》,也明确要求“不得将在学术期刊上发表论文作为学位授予的唯一标准”,但也无碍“发表一定数量论文”成为国内博士研究生培养过程的“潜规则”。曾有研究表明,64.4%的博士生受“发表科研成果”的影响而未能按期完成学业,而当“发表科研成果”的数量要求达到3篇及以上时,仅有16.7%的博士生能够按期完成学业。[3]值得注意的是,相较于自然科学领域,人文社会科学领域的博士生有着更高延期率;其中,又以教育学的延期率(44.44%)为社会科学之首[4]。

科研发表情况作为博士生科研能力的一个主要表征,在一定程度上体现着博士生培养质量,无疑将贯穿于博士生教育改革的全过程。然而,在博士生规模持续扩招的浪潮下,我国博士学位授予人数将以年均6.44%的增长率在2030年达到13.82万人[5],如何保障超大规模博士生的培养质量将成为高等教育强国建设的时代命题。面对博士生科研发表的结构性矛盾,如果我们不能深入到当下博士生面临的科研环境中去,厘清科研发表行为活动的内在逻辑,那么我们将难以客观认识博士生因“发表C刊论文数量不足”延期毕业的现象背后的制度逻辑,也难以树立潜心治学的人才培养导向、完善科研育人的评价方式。

鉴于此,本研究选择社会科学中延期毕业率最高的教育学为研究对象,以高等教育学专业博士生发文情况为切入点,统计分析高等教育学专业博士生在C刊的发文情况,探讨博士生科研发表的结构性矛盾,在此基础上理论剖析博士生发文活动的关系结构,通过对利益相关者的访谈,佐证博士生科研发表行为活动背后的内在逻辑,借而思考“去五唯”背景下博士生科研发表的价值归依,理性认识博士生科研发表行为,越树木而见森林,溯溪流而求渊源,为优化博士生培养质量评价体系、科研环境氛围提供些许思考。

二、近五年高等教育学专业博士生C刊发文统计分析

本文以2016-2020年9家高等教育方向C刊刊载的7360篇高等教育类学术论文为切入点②,统计分析近5年高等教育学专业博士生的C刊发文情况,了解C刊的版面资源配置情况,直观呈现高等教育学专业博士生科研发表的结构性矛盾。

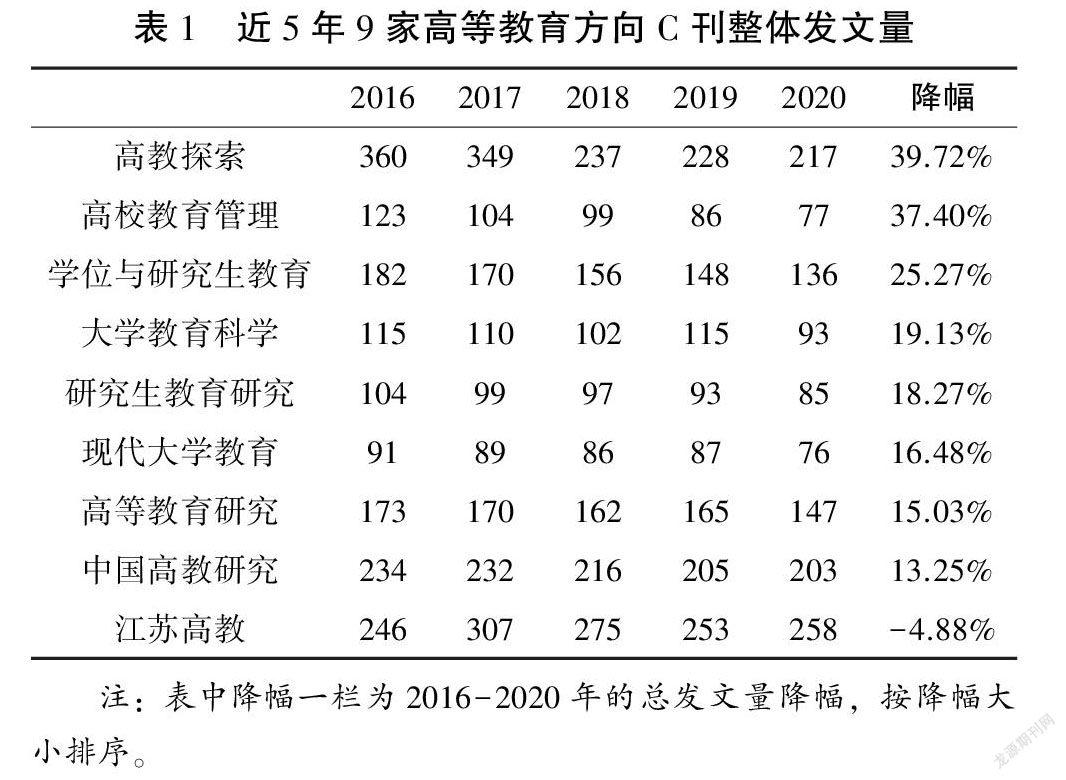

(一)整体发文量

2016-2020年9家C刊共刊载7360篇高等教育类学术论文,8家期刊整体发文量呈现逐年下降的趋势(见表1),唯独《江苏高教》2020年的发文量较2016年有小幅度(5%)提高,但较2017年峰值(307篇)相比,降幅为15.96%。其中,《高教探索》发文量从2016年的360篇下降到2020年的217篇,降幅高达39.72%;2016-2020年《高校教育管理》刊发篇数亦削减37.40%。其余C刊的发文降幅情况分别为《学位与研究生教育》(25.27%)、《大学教育科学》(19.13%)、《研究生教育研究》(18.27%)、《现代大学教育》(16.48%)、《高等教育研究》(15.03%)、《中国高教研究》(13.25%)。

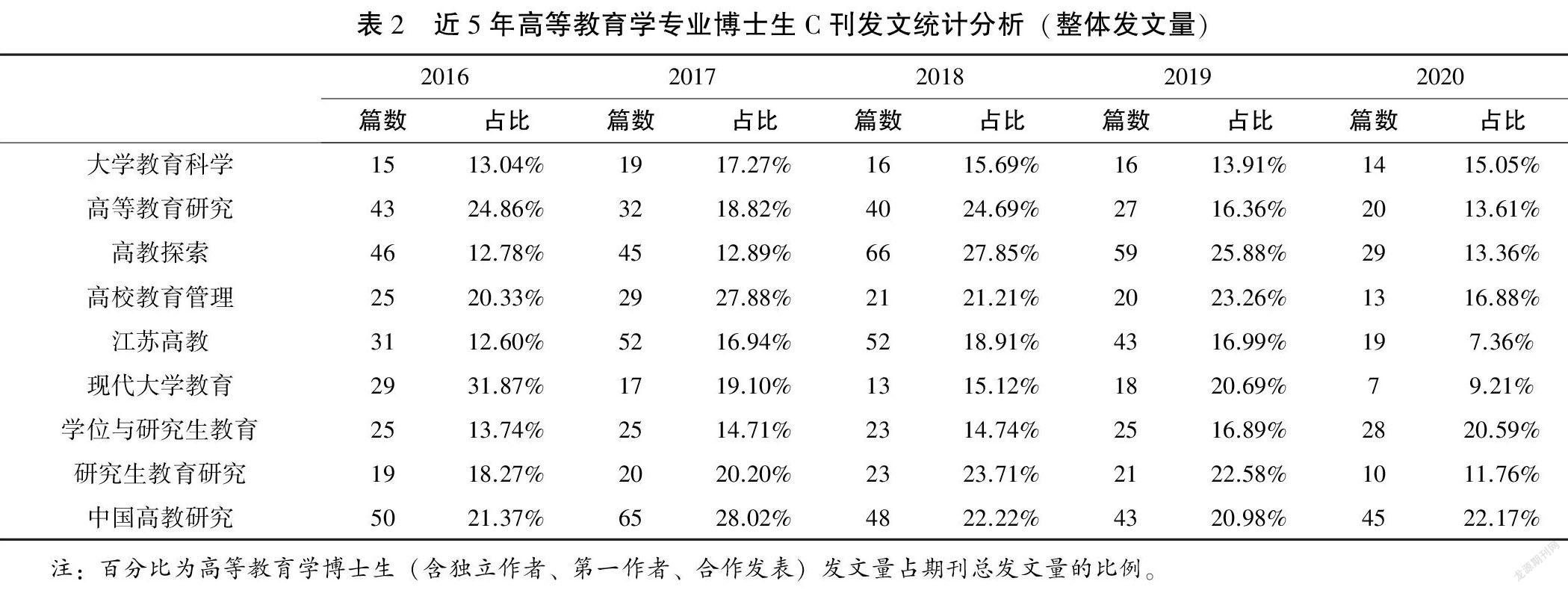

从表2可知,2016-2020年期间,高等教育学专业博士生在各家C刊的发文占比均在不同程度上呈现逐年下降趋势,其中,降幅最大的是《现代大学教育》,从2016年的31.87%下降为2020年的9.21%;《高等教育研究》则从2016年的24.86%下降为2020年的13.61%。尽管2020年《江苏高教》的总发文量最多,然而,高等教育学专业博士生的发文占比仅为7.36%,为9家C刊中最低。总的来说,高等教育学专业博士生在C刊发文的比例都不高,而且各家C刊普遍削减了高等教育学专业博士生的发文量。如《高教探索》从2018年的27.85%削减为2020年的13.36%,这表明了博士生发文难度愈发加深。当然,也有个别C刊对高等教育学专业博士生较为“友好”,这类期刊偏好高等教育学专业属性和理论基础较强的论文,更加强调对高等教育问题的深入分析。例如,2016-2020年《中国高教研究》所刊发的论文中,高等教育学专业博士生占比保持在20%以上,2017年高达28.02%;《高校教育管理》在整体发文量削减37.40%的同时,仍然保持着20%上下的高等教育学专业博士生发文占比;《学位与研究生教育》则在年均发文量减少5%的同时,高等教育学专业博士生发文占比从13.74%提高到20.59%。

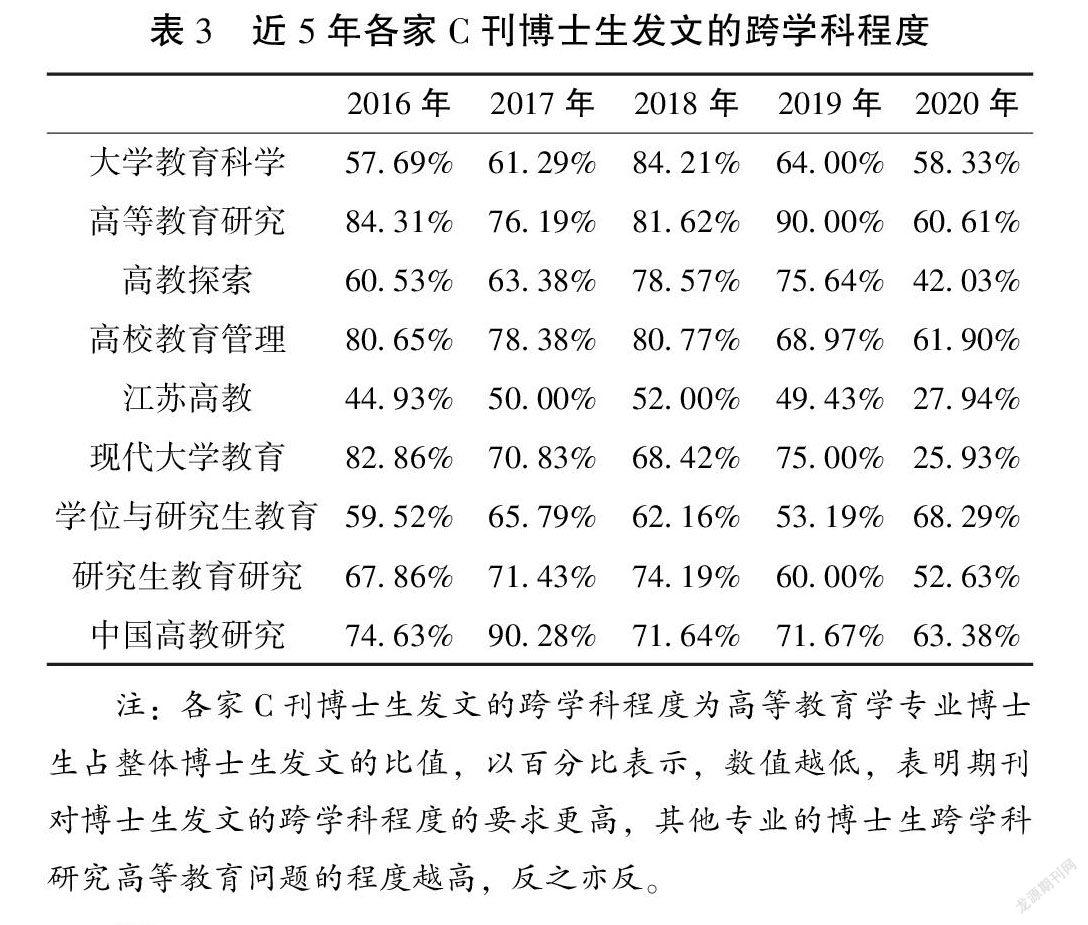

与此同时,高等教育学专业博士生科研发表难度增加的一部分原因也来自于高等教育领域问题研究的跨学科程度加深。各家C刊的发文方向逐渐青睐跨学科视角(见表3),因此,往往导致其他学科或专业的博士生挤占高等教育学专业博士生的版面资源。除《高等教育研究》《高校教育管理》和《中国高教研究》保持着较高的高等教育学专业博士生占比外,其余各家C刊的高等教育学专业博士生占整体博士生发文的比值持续降低,表明期刊对博士生发文的跨学科程度的要求更高,其他学科、专业的博士生对高等教育问题进行跨学科研究的比例提高。例如,2016-2020年《江苏高教》所刊发的博士生论文中,博士生就讀的学科、专业方向横跨哲学、文学、社会学、工商管理、旅游地理等,高等教育学专业博士生的平均占比仅为44.86%,表明该期刊较少刊发高等教育学专业博士生的论文。

(二)机构情况

1.高等教育学专业博士生发文的机构跨度

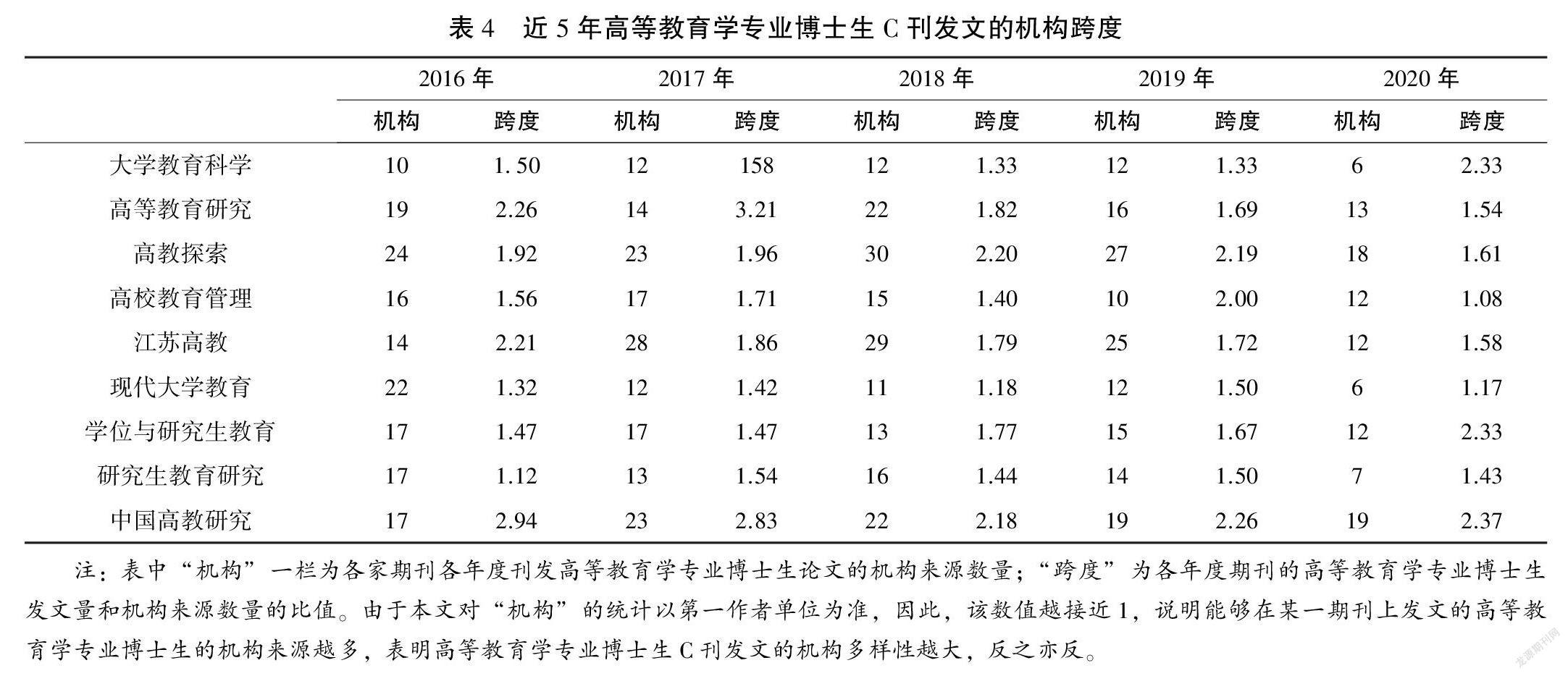

表4“机构”所呈现的一个客观事实是,2016-2020年,国内高等教育学博士学位授予权点增加的同时,C刊刊发高等教育学专业博士生论文的机构来源数量正在减少,即各家C刊发文偏好逐渐青睐来自于小部分机构的博士生,在一定程度上,这也意味着其他机构的高等教育学专业博士生的发文渠道正在减少。本文进一步结合期刊发文量和机构来源数量,构造了高等教育学专业博士生C刊发文的机构跨度指数,用以表征各家C刊所刊发的高等教育学专业博士生论文的机构多样性(见表4)。《大学教育科学》《学位与研究生教育》的机构跨度分别从2016年的1.50、1.47上升到2020年2.33,《中国高教研究》的机构跨度则常年保持在2以上的水平,表明这些期刊所刊发的高等教育学专业博士生论文的机构多样性不断降低,意味着在这些期刊上发文的博士生更多来自于同一机构。其余各家期刊的机构跨度在2016-2020年均呈现下降趋势,表明高等教育学专业博士生C刊发文的机构多样性逐步提高,其中,《高校教育管理》《现代大学教育》的机构跨度分别为1.08、1.17,表明能够给国内各个高等教育机构的博士生有更多的机会在这些期刊上发文;《高等教育研究》则在2017年达到3.21的峰值后,到2020年下降为1.54,亦表明该期刊刊文的机构多样性正逐步提高。

2.高等教育学专业博士生发文的机构聚集度

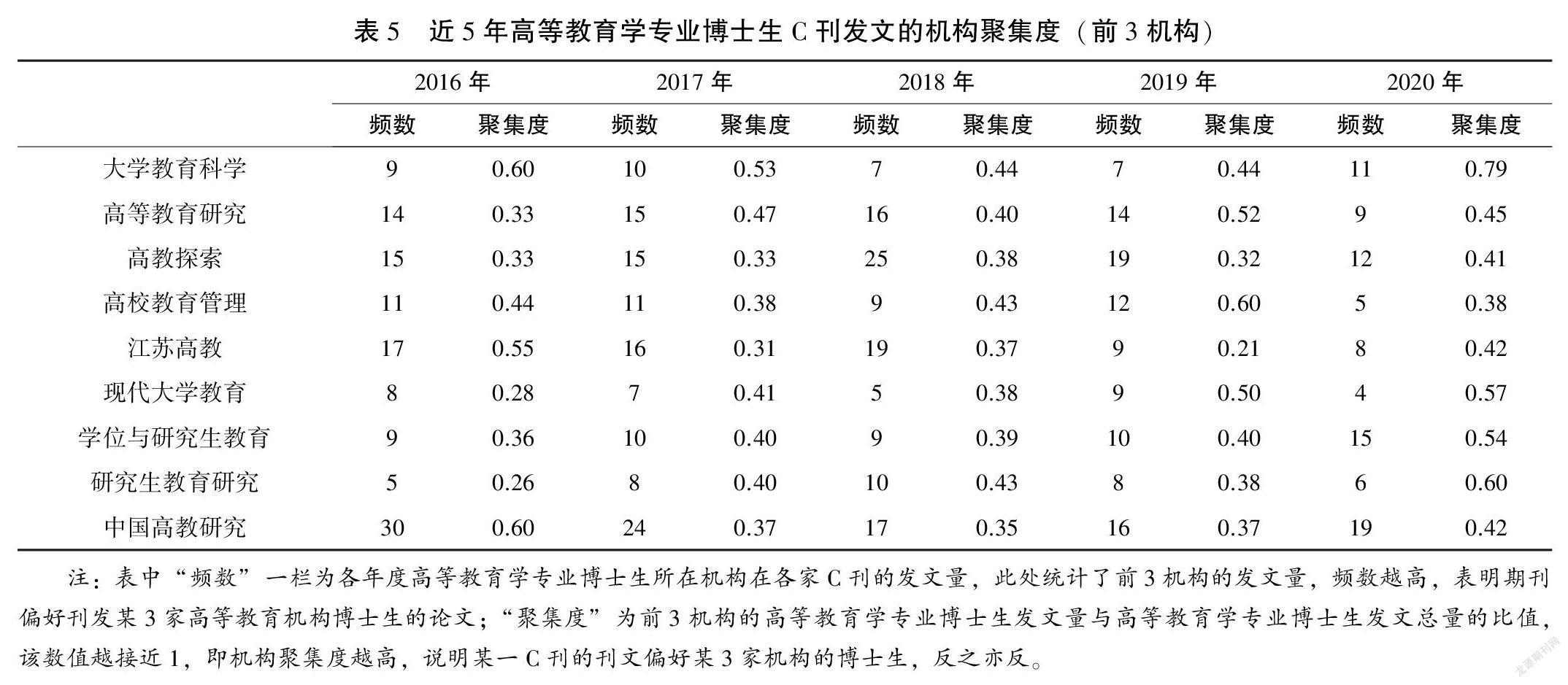

2016-2020年期间,尽管各家C刊的前3机构高等教育学专业博士生的发文频数有所下降,例如,来自于前3机构的高等教育学专业博士生在《中国高教研究》的发文频数从30下降为19;然而,在考虑了期刊逐年削减总发文量的大环境后,可以发现,在各家C刊上发文的高等教育学专业博士生的机构聚集度均以不同的幅度攀升(见表5),说明能够在C刊上发文的高等教育学专业博士生所在的机构相对集中,整体上呈现机构固化趋势。以2020年为例,机构聚集度均值为0.51,这就意味着,在C刊上发文的高等教育学专业博士生中,来自于前3机构的博士生占据了51%的版面资源;其中,各家C刊有着不同的机构聚集度,由强到弱排序依次为《大学教育科学》(0.79)、《研究生教育研究》(0.60)、《现代大学教育》(0.57)、《学位与研究所教育》(0.54)、《高等教育研究》(0.45)、《中国高教研究》(0.42)、《江苏高教》(0.42)、《高教探索》(0.41)、《高校教育管理》(0.38)。当C刊发文的机构聚集度较高时,表明C刊发文具有强烈的机构排他性。这就意味着,当高等教育学专业博士生所在的机构并非为C刊偏好的前3机构时,科研发表难度更高。随着博士生C刊发文的机构固化色彩愈加浓重,博士生科研发表的行为活动将表现出更强的“马太效应”。

(三)作者身份情况

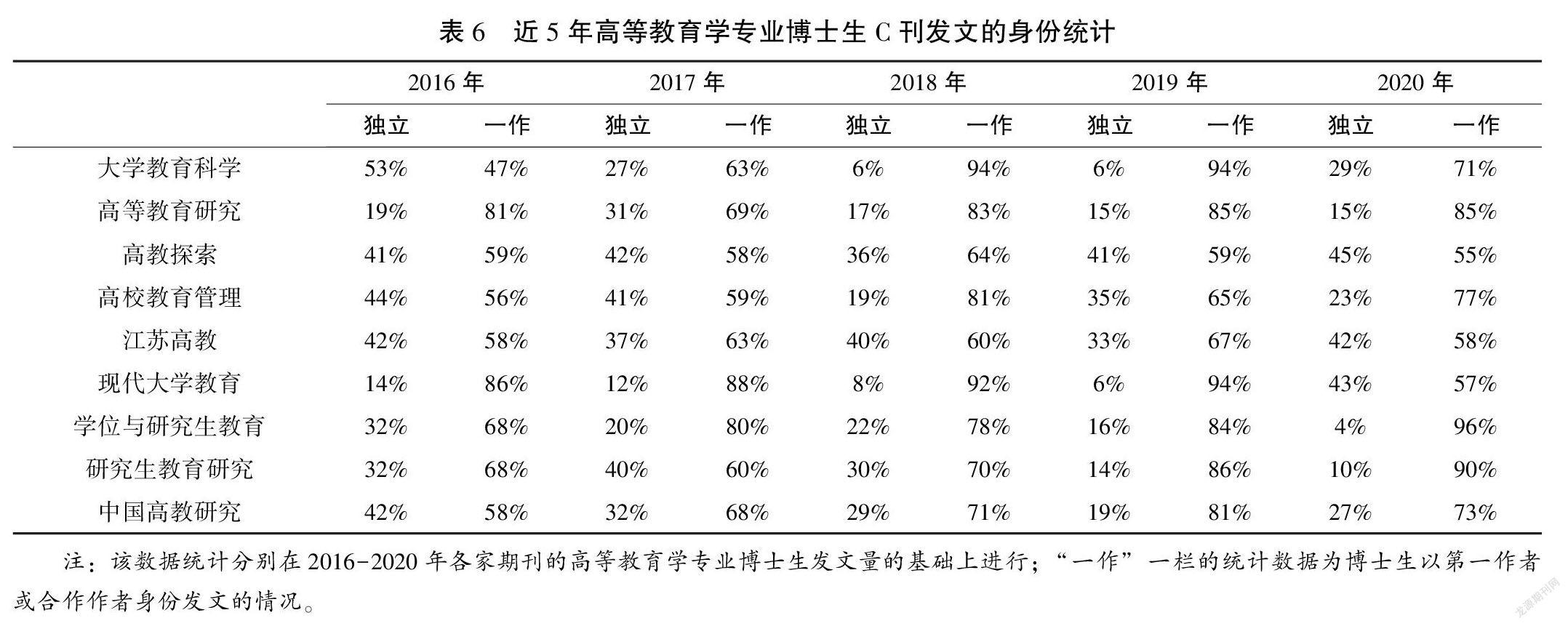

对高等教育学专业博士生C刊发文身份的统计显示(见表6),2016-2020年期间,高等教育学专业博士生更多是以第一作者或合作成员的身份在C刊上发表论文;或者说,各家C刊更乐于接受博士生以第一作者、合作成员的身份发文,而且这一趋势愈发明显。例如,在《大学教育科学》上发文的博士生中,一作(含合作)比例由2016年的47%提高至2019年的94%;2020年在《学位与研究生教育》上发文的博士生中,一作(含合作)比例更是高达96%。值得注意的是,高等教育学专业博士生在C刊上以第一作者或合作成员身份发文时,其合作对象绝大部分为博士生导师。这一现象在表明高等教育领域的合作研究趋势逐渐加强的同时,也意味着初出茅庐的博士生需要依附于导师的学缘关系。然而,2016-2020年在《高教探索》《江苏高教》上发文的高等教育学专业博士生的身份(独立、一作)比例稳定维持在50%的水平,说明这些期刊较少关注学缘关系,能够为博士生提供开放的学术交流环境。

总的来说,2016-2020年,无论是各家C刊整体发文量的削减、跨学科博士生的挤占,还是机构跨度的缩窄、机构聚集度的提高,抑或是各家C刊发文对作者学缘关系的愈发重视,无疑都在向我们揭露一个事实,即高等教育学专业博士生在C刊上发表论文的难度每年剧增,对版面资源的争夺愈发激烈,带来科研发表的结构性矛盾。由“点”及“面”,这种结构性矛盾并非仅仅掣肘高等教育学专业博士生的学术行为活动,更是整个博士生群体面临的困境。一方面,各家C刊整体发文量正在削减,而博士生发文的需求却在持续增长,且受跨学科博士生发文需求的挤占,两者形成的“剪刀差”加剧了博士生的科研发表难度。另一方面,从机构跨度、机构聚集度来看,在C刊上发文的博士生所在机构的集中趋势使科研竞争陷入“马太效应”,能够在C刊上发文的博士生中,超过50%来自于前3机构。再者,博士生更多以第一作者或合作成员身份发文成为普遍趋势,表明博士生发文行为活动的学缘关系依附成为共同趋势。然而,仅就论文质量而言,是否可以说,减少博士生以独立作者发文的比例、增加固定机构的博士生发文量是提高论文质量的必然要求?如果答案是否定的,那么,我们不由反思,造成这些现象背后的缘由究竟是高等教育机构的学术资源垄断,还是C刊“以机构选文”“以人选文”?对于这些问题的回答,下文将结合相关理论基础阐释现象背后的逻辑关系。

三、理论基础与解析框架:博士生科研发表行为活动的关系结构

从资源配置、关系结构的视角出发,博士生的科研发表行为活动实质上是期刊版面资源的分配过程,是发文对象(博士生)围绕期刊版面资源而展开的一系列竞争博弈的结果,也是期刊版面资源配置的结果。以下三种具有代表性的理论为这一系列行为活动背后的关系结构提供了学理化阐释。

其一,依附理论(Dependency Theory)。在高等教育领域,依附理论认为,纵观世界各国高等教育发展历程,处在边缘地位的高等教育弱势国家对处于中心地位的高等教育国家存在严重的知识生产依附、学术依附、人员依附,而且这种依附发展在未来几乎不可改变。[6]其中,“知识生产依附”是指强势国家在科学研究的领先地位将迫使弱势国家成为知识的“消费者”和“传播者”[7],进而产生高等教育弱势国家对强势国家的学术依附。而“人员依附”是指处于“先发优势”的组织机构将像“磁铁”一般以优越的资源供给(学术前景、环境、工作条件)吸引学术人才的流入,通过其“先发优势”产生“马太效应”,持续扩大弱势组织机构的“后发劣势”,使之身处全球学术劳动力市场的不利环境。[8]这就意味着,由于社会活动者存在知识资本、文化资本、社会资本等资源禀赋、资源累积程度的差异,处于边缘地位的弱势行动者的行为活动的开展需要依附于处于中心地位的强势行动者。

其二,嵌入理论(Embeddedness Theory)。在嵌入理论中,格兰诺维特(Mark Granovetter)强调变动中的社会关系(Ongoing Systems of Social Relations),关系网络与社会经济活动不断互动,行为受关系网络的制约,关系网络又被具体行为影响,双方紧密相关,互相形塑为关系结构,不断变化。[9]如同结构功能主义所强调的,有价值的资源都嵌入在结构中,关系结构是社会再生产过程中的资源相互可转换性的总体基础[10]。关系结构一般是指对行动者之间关系的搭配和安排,它不仅框定了各行动者在这一关系网络中的基本位置和互动方式,也决定着行动者距离资源的远近以及获取资源的难易程度。[11]嵌入理论强调相关利益者有目的的行动总是嵌入于具体的、持续运转的社会关系之中。就期刊发文行为来讲,相关利益者(期刊、发文学者)拥有的关系结构越完善,关系也就越长久和稳定,资源在其中的流动性就越大,相关各方就越容易获得更多或更好的资源,并通过期刊发文偏好表现出来。因为相关行动者的社会行动始终以一组固定的、相互联系的游戏③作为中介协调他们之间相互依赖的关系,从而使他们之间的合作得以实现和维持。[12]

其三,资源依赖理论(Resource Dependence Theory)。实质上,无论是知识生产依附,还是学术依附、人员依附,其依附的主体无疑就是资源,资源依赖理论能帮助我们理解学术活动人员在学术劳动过程中的行为选择。资源依赖理论认为,只要参照外部力量的作用,组织成员的内部行为就是可以被明确理解的。具体地讲,在高等教育领域中,给像大学这样的高等教育组织机构提供资源的人有能力对这些组织行使很大的权力[13]。简而言之就是:“谁付钱,谁点唱”(He who pays for the piper calls for the tune)。[14]由此本文可以引导出这样一种有效性观点:在学术领域中,学术活动组织、个体都是受资源所引导的行动者,以追求利益最大化展开行动,它强调行动者在资源配置过程中作出行为选择。

概而言之,就期刊版面资源配置与博士生科研发表的行为活动所蕴含的内在逻辑来说,可表述为:期刊、导师(包括有发文需求的青年学者)、博士生等利益相关者以“资源获取”为核心,形成某一稳定的关系结构,通过期刊发文偏向性强化版面资源分配活动特定的意义,在版面资源配置的过程中将行动者联结起来,并以行为塑造的方式促使行动者对学术期刊的支持或追随。本文结合依附理论、嵌入理论初步搭建了基于资源依赖视角的利益相关者关系结构解析框架,具体见图1。在这一关系结构中,一方面,高层次、高影响力导师的高质量论文能够为期刊带来高下载量、高引用率,同时,期刊对影响因子的追求促使其将更多版面资源给予高影响力导师,使其占据论文发表的主导地位,成为版面资源博弈规则的制定者和标准的输出者,两者形成的强关系随着交往时间的推移强化了期刊发文的偏向性,使版面资源更多向高层次、高名气的导师倾斜。另一方面,尽管博士生强烈的发文需求使其对期刊产生明显的强依附性,但在很多时候,由于博士生并不能提供学术期刊为提高影响因子所需的资源,即博士生在学术能力、名气等各方面處于劣势,因此,在两者的关系结构中,期刊对博士生的弱依附使两者形成不对等的弱关系;然而,通过与导师建立学缘关系,博士生往往能够借助导师的资源(平台、名气)获取期刊版面资源,使两者之间的弱关系转化为强关系,如以第一作者或合作成员的身份在期刊上发表论文。

四、分析与讨论

(一)直接表征:期刊发文量与发文需求的供给侧失衡

2016年9家高等教育方向的C刊共刊发论文1628篇,而到2020年,发文总量削减为1292篇,仅为2016年的79.36%。然而,国内教育学博士生规模却呈现逐年递增态势,2016-2020年国内教育学学科博士生招生规模增长89.39%,在校生规模增长62.50%,总规模已达10530人,预计毕业生4438人。④期刊的发文量越来越少,博士生的发文需求越来越旺盛,两者形成鲜明的“剪刀差”。与此同时,“预聘-长聘”制度的普遍实施使青年教师进入“非升即走”的赛道中[15],“青椒”之间的学术锦标赛也势必挤占正在锐减的版面资源,加剧博士生对版面资源的竞争。在对高等教育学专业博士生的访谈中,他们纷纷表示当前期刊版面资源竞争愈发激烈。“别说初审了,外审和终审的退稿都没意见,有的终审退稿给的意见是主题不符合,我心里就想主题不符合为啥不能初审退。”(S-20200926-N-F)“有的期刊在投稿之后,自始至终都是新来稿件……我2018年投的一家期刊,现在还在初审……。”(S-20200926-Z-L)“有的期刊三个月退稿,连退稿意见都没有,这种期刊多了去了,不给任何意见。”(S-20200927-B-L)受访者谈及的“退稿没意见”“自始至终都是新来稿件”“投稿后数年仍然处于初审状态”等期刊的择稿行为正是期刊版面资源紧缺、期刊对发文需求供给不足的直接表征,形成的“卖方市场”使之成为科研发表活动规则的制定者和标准的输出者,恶化博士生的科研发表环境。

(二)外生动力:博士生科研发表行为活动的形塑与固化

资源依赖理论认为,只要参照外部力量的作用,组织成员的内部行为就是可以被明确理解的。尽管国内部分院校开始陆续取消博士生发文的毕业要求,然而,“博士生在学期间在学校规定的期刊上发表2-4篇CSSCI论文方可申请答辩,授予学位”仍然是我国绝大多数高校的一条不成文规定,尤其教育学等人文社科专业⑤。而且,博士生所在院校为应对学科评估,以及博士生毕业后的就业机会竞争皆通过博士生发表论文的质量(CSSCI、中文核心)、数量进行评价与选择,因此,博士生将不得不竞相卷入期刊版面资源的竞争博弈过程中。如有博士生说道:“大部分取消‘博士生毕业发文要求’的学校都是985、211,如果没有论文,我们双非学校拿什么跟别人竞争?”(S-20210912-G-H)于是,期刊版面资源紧缺的直接表征将成为博士生科研发表行为活动异化的外生动力。在竞争性较强的高等教育系统中,当期刊版面资源削减时,各利益相关者将会不遗余力地在资源竞争博弈的过程中开辟一块受保护的“自留地”,通过挤占、圈定一定的版面资源份额以确保自身拥有一种较为有利的论文发表环境,表现为发文博士生所在机构的固化趋势。与此同时,在与访谈者谈及国内部分院校逐渐取消“博士生发表论文”的硬性规定对其科研发表行为活动的影响时,与谈博士生坚决认为“取消‘博士生毕业发文要求’只是一个假象,我们学校虽然已经取消了这一硬性规定,现在我们发C刊是没有要求,但是就业有的,我们还是抢着发……某某期刊就是咱们学校的‘后花园’”。(S-20200628-Q-G)可见,外生动力(毕业要求、学科评估、就业要求)与紧缺的版面资源汇聚到一起,共同形塑着博士生科研发表行为活动,促使部分博士生能够通过资源挤占、机构固化的形式抢占“自留地”,即访谈博士生谈及的“后花园”,从而加大了其他机构博士生的科研发表难度。

(三)内生逻辑:学术期刊外在评价体系与其择稿行为的嵌入性

学术期刊择稿行为所具有的嵌入性意味着其行为活动深深地嵌入学术关系之中,受各种非学术因素影响,而这种非学术因素主要表现为学术期刊的外在评价体系对其行为选择的塑造,亦即以影响因子为核心的CSSCI期刊评价体系要求各家期刊为追求影响力、保持水准而进行行为选择。由于期刊载文量、可被引文献量(篇)、被引频次等指标决定了该期刊在CSSCI期刊评价体系中影响因子的高低,它是期刊择稿行为的逻辑起点。正如有青年学者说道:“有些C刊只接受‘大佬’约稿,正常投稿几乎没戏。”(T-20201025-Z-W)这里所说的“大佬”正是高平台(名校)、高名气、高职称学者,这些学者有着更高的影响力、说服力,其论文质量较高,通常也有着更高的被引频次,因此掌握了期刊对影响因子的追求所需要的学术资源,促使期刊倾向于给予他们更多版面资源,两者能够建立起稳定的关系结构提高了双方资源配置的相互可转换性、流动性。某博士生在访谈中也谈及:“前几天跟我导师谈了这个问题,他说他的稿件都是直接给(某个刊物)主編,如果他在系统投稿的话,经常在初审就被毙掉的。”(S-20200817-Y-L)。可见,博士生作为后生之辈及其浅薄的学术积累都不足以使其拥有期刊所需的学术资源,那么,期刊的择稿行为自然不会青睐于初出茅庐的博士生。

五、反思:“去五唯”引导下博士生科研发表的价值归依

本文虽然仅就高等教育学专业考察博士生科研发表的结构性矛盾,然而,越树木而见森林,溯溪流而求渊源,结合依附理论、嵌入理论以及资源依赖视角对利益相关者的发文行为活动的关系结构进行解析,在“去五唯”的时代背景下,对我们理解国内学术环境、认清博士生科研发表的学术价值、规范博士生发文的行为活动,进而优化科研氛围具有一定的现实意义。

(一)从“边缘”到“中心”,为博士生创造良性循环的科研环境

在资源依赖、关系依附视角下,期刊与博士生的弱关系结构意味着博士生发文处于“边缘”地位;同时,博士生发文现状存在着的机构固化趋势也意味着其他弱势机构的博士生处于“边缘”地位。然而,学术期刊是知识传播的前沿阵地,博士生作为最年轻、活跃的学术群体,从科学能力学的角度看,为其提供学术平台“发声”能在一定程度上活跃学术氛围,激发人才创造力。美国社会学家罗伯特·K·默顿和哈丽特·朱克曼就曾提出过一个著名的论断:“基础性的新学说的创始者几乎全是年轻人,在他们年富力强的时候,更无偏见,更有勇气知难而进,他们的眼界更为开阔,他们的判断更为纯正。”⑥赵红洲也曾对16世纪到20世纪中后叶世界上的1928项重大科学成果进行统计分析,并提出科学研究的“最佳年龄区”。该研究认为,科学研究作为一种创造性劳动,它比任何一种物质生产劳动都更需要旺盛的精力和高度的创造力,而个体创造力的“黄金时代”是在25-45岁,其最佳峰值年龄和首次贡献的最佳成名年龄随着时代的变化而逐渐增大。因此,在国家处于科学技术的赶超年代,大力培养年轻学者,不仅可以有效应对我国科研队伍的老化倾向,同时也可以提高我国社会的科研能力。[16]

事实上,就一般规律而言,每一个人的创造能力并不是与生俱来的,随着知识、见识的快速增长以及身体的健康成长,创造能力在20岁左右开始爆发[17]。即便是在人文社会科学领域,由于学科自身条理化程度较低的缘故,创造力峰值到来的时段有所滞后,但28岁仍为人文社会科学学者的创造力爆发期[18]。那么,可以说,攻读博士阶段是学人创造力的黄金时期,拥有更强的科研活力推动学科发展。为此,学术期刊也就有必要为博士生提供学术“舞台”,避免学术资源竞争“内卷化”、学术话语“一家之言”,如针对教育领域热点问题、改革难点开设“博士生争鸣”栏目,为博士生创造良性循环的科研环境,将其从学术舞台“边缘”带到“中心”,盘活博士生学术人力资本储备,形成的“百家争鸣、百花齐放”的学术环境将有助于打破博士生发文机构固化、身份固化矛盾,提升学术环境的活力。

(二)“以刊评文、以量论质”的异化与回归

20世纪90年代新公共管理运动的涛涛洪流汇聚成“绩效为王”的改革浪潮,其衍生的工具主义理性和功利主义化成为高等教育改革的“主旋律”。我国高等教育评价体系也从主观评价、公允不明走向客观化、定量化,通過项目制改革塑造出以“学术发包”为核心的学术发展模式,以学术资源激励与绩效问责为手段[19],辅之以20世纪90年代南京大学率先引入的CSSCI学术期刊评价体系,为高等教育评价体系提供客观依据的同时,也将“学术GDP”推向极致,导致学术环境陷入“以刊评文、以量论质”的学术本真性异化中。委托-代理机制下的学术治理模式所引发的“学术锦标赛”[20]正是这种异化的结果,在博士生科研发表行为活动中表征为博士生发文的外在动力,以经济逻辑僭越博士生科研发表行为的教育逻辑。因此,“去五唯”引导下博士生发文的价值回归意味着教育逻辑的“再圣化”⑦,采用“计量评价与专家评价相结合”“中国期刊与国外期刊相结合”的“代表作评价”方法,避免陷入“以刊评文、以量论质”的评价怪圈,淡化论文收录数和引用率,规范博士生发文竞争行为[21],寻求博士生科研发表行为活动与学术水平、科研能力发展的价值归依。

(三)重新认识博士生科研发表与人才培养的关系

在“去五唯”的时代背景下,博士生科研发表与学位申请、毕业资格脱钩将是大势所趋,那么,脱钩后,如何保障博士生的培养质量?尽管没有证据表明博士生科研发表与科研创新水平提高之间的关系,但同样也没有证据表明博士生科研发表与学位申请、毕业资格脱钩能够有效保障博士生教育的“高精尖”[22]。然而,目前学界普遍认为博士生科研发表的过程是一个严格的学术训练过程,有助于提高博士生学术伦理和学术规范的养成[23];而且,尽管过度的科研压力不利于博士生科研绩效的提高,但是,具有挑战性的、适当的科研压力在一定程度上能促进博士生创新水平的提高[24]。如果忽视我国社会经济发展状况,照搬国外博士生教育模式,大谈博士生人才培养质量,往往难以形成对该问题的连续性和整体性认识,难与我国博士生教育本土实践相适切,反而不利于博士生培养质量的提高。因此,我们需要重新思考博士生科研发表与人才培养的关系,趋利避害,有效发挥科研发表之于博士生培养的导向功能、发展功能、调控功能。例如,在博士生导师的把关下,将科研发表融入博士生的学术训练中;院系学术委员会建立期刊“黑名单”,以“口碑”为导向摆脱C刊“神话”,以学术发展为导向规避博士生科研发表的“注水”乱象。

注释:

①“C刊”是人文社会科学领域内约定俗成的说法,它是南京大学中国社会科学研究评价中心定期公布的中文社会科学引文索引目录(Chinese Social Sciences Citation Index,简称CSSCI),在此引文索引目录内的期刊便称为“C刊”,2021-2022年共有583种。

②统计对象分别是《大学教育科学》(长沙)、《高等教育研究》(武汉)、《高教探索》(广州)、《高校教育管理》(镇江)、《江苏高教》(南京)、《现代大学教育》(长沙)、《学位与研究生教育》(北京)、《研究生教育研究》(合肥)、《中国高教研究》(北京)。统计标准为:本研究剔除广告、短论、博士论文提要、投稿须知、征订启事、学术动态、会议综述、笔谈等文献信息,以及非高教类文章。除个别刊物外,大部分刊物在发文时并未提供完整的作者就学的专业信息,因此,本研究对高等教育学专业博士生发文情况的统计基于一个广义的概念,即结合文章主题、内容以及作者所在机构等方面进行判断,除高等教育研究所/院的博士生外,也将发文方向为高等教育相关,以及所在机构为教育学院/部的博士生作为高等教育学专业博士生进行发文情况统计。

③组织社会学的专用术语,意指组织与行动环境之间的关系。

④数据来源:教育部公布的2020年教育统计数据。

⑤在查阅各高校官网公布的相关规定后发现,当前我国绝大多数高校都作了明确规定,要求博士研究生在学期间发表学术论文。如武汉大学、四川大学、中山大学、南京大学、云南大学、华东师范大学等高校要求博士研究生在学期间发表2篇及以上CSSCI,不同院系要求略高;中国人民大学、复旦大学、南开大学等高校要求博士研究生在学期间发表2篇及以上CSSCI/北大中文核心,不同院系要求略高。

⑥转引自:赵红洲.科学能力学引论[M].北京:科学出版社,1984:191,241。

⑦“再圣化”或“再神圣化”一词源自斯宾诺莎,指“重新找回永恒的意义看待事物”。本文使用“再圣化”一词形容经济逻辑僭越下博士生发文行为与科研能力发展的学术本真性,指代在“祛圣化”或“祛魅”的现代性评价体系中重新找回学术逻辑本来的意义,回到大学知慧的本真性。参见:[美]马斯洛.人性能达的境界[M].林方译.昆明:云南人民出版社,1987:57。

参考文献:

[1]张国.南开将博士学位授予与发表论文挂钩,李卫东的10多名弟子毕业时因此学位被卡:不向“土政策”妥协的长江学者[N].中国青年报,2012-07-13(04版).

[2]王营.博士生发2篇论文申请博士学位遭拒起诉母校,该案正在审理[EB/OL].(2019-08-02)[2020-11-19].https://guancha.gmw.cn/2019-08/02/content_33050111.htm.

[3]李海生.我国博士生延期完成学业的影响因素分析:基于对42所研究生院的问卷调查[J].学位与研究生教育,2012(5):9-15.

[4]高耀,陈洪捷,王东芳.博士生的延期毕业率到底有多高:基于2017年全国离校调查数据的实证研究[J].研究生教育研究,2020(1):42-51.

[5]杜帆,李立国.中国博士生教育规模增长预测分析:基于1996—2018年省际面板数据的实证研究[J].学位与研究生教育,2020(6):55-63.

[6]刘淑华,杨旭.再评高等教育依附理论:基于印度近30年来的高等教育国际化现实[J].高等教育研究,2018(6):89-96.

[7]菲利普·阿尔特巴赫.比较高等教育:知识、大学与发展[M].人民教育出版社教育室,译.北京:人民教育出版社,2001:34.

[8]ALTBACH G.Globalization and the University:Myths and Realities in an Unequal World[J].Tertiary Education Management,2004,10(1):3-25.

[9]GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[10]安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论大纲[M].李康,李猛,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:290-291.

[11]罗志敏.大学—校友关系的关系性研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2018(5):118-132.

[12]埃哈尔·费埃德伯格.权力与规则:组织行动的動力[M].张月,等译.上海:上海人民出版社,2005:82.

[13]PFEFFER J,SALANCIK R.External Control of Organizations:A Resource Dependence Perspective[M].New York:Harper & Row Press,1978:257.

[14]希拉·斯劳特,拉里·莱斯利.学术资本主义[M].梁骁,黎丽,译.北京:北京大学出版社,2014:8-9.

[15]尹木子.“预聘—长聘”制度会提升中国大学科研生产力吗?——基于多期双重差分法的政策评估[J].高教探索,2020(6):18-27.

[16]赵红洲.科学能力学引论[M].北京:科学出版社,1984:191,247.

[17]赵永乐,袁兴国.“35岁现象”的成因分析及应对策略[J].人民论坛,2020(28):132-135.

[18]李侠,鲁世林.从创造力释放到产出峰值:决定人才成长高度的黄金20年[J/OL].(2021-07-10)[2021-12-20].http://www.sciencenet.cn/skhtmlnews/2021/7/4516.html?id=4516.

[19]解德渤,于孟仟.学术发包制:具有中国特色的学术治理模式[J/OL].[2021-07-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1028.g4.20210603.0903.002.html.

[20]陈先哲.学术锦标赛制:中国学术增长的动力机制与激励逻辑[J].高等教育研究,2017(9):30-36.

[21]晋浩天.破“五唯”,第五轮学科评估的突破口[N].光明日报,2020-11-04(06).

[22]董云川.文科博士生教育之省思[J].高教探索,2020(4):5-10.

[23]王雪双,王璐.美国博士生人才培养模式革新:以匹兹堡大学教育学院为个案[J].高教探索,2021(1):77-82.

[24]古继宝,常倩倩,吴剑琳.博士生压力源与科研绩效的关系研究[J].高教探索,2021(7):40-46.

(责任编辑 陈志萍)