从“想得到的美丽”到“抵达到的景点”

2022-05-30何成娣

何成娣

【摘要】新课标任务群视域下的小学语文学程设计聚焦语文要素,以学习任务群为组织呈现方式,构建整合式的语文学习生态,让学习真正发生。在课堂学习现场,以学生核心素养为导向,紧扣语文视角,通过梳理要素图谱,“瞻前顾后”,整体观照,规划“学的过程”;基于学情构建任务支架,关注“学的进程”;跟进动态评量,回顾“学的历程”,从学程实践到素养养成。

【关键词】学习任务群;语文要素;学程设计

对于语文课堂,我们有过各种各样的比喻,形象而深刻——

語文课堂是一条长河。无论是从幽谷密林出发,还是从高山峡谷起源,总是一路向前,不断汇聚,朝着大海的方向奔流。

语文课堂是一座高山。无论是按图索骥,拾级而上,还是拨草寻路,另辟蹊径,在不同的高度总能获得更好的风景。

随着以核心素养为导向的新课标落地,语文课堂更像一段自主而富有挑战的旅程。课前确立的教学目标是“想得到的美丽”;课上实施的教学活动是“看得见的风景”;在学习实践中学生核心素养的生成和发展则是“抵达到的景点”。

对此,我们进行了小学语文学程的编制与实践。学程设计聚焦语文要素,以学习任务群为组织与呈现方式,以大单元设计理念立足语文教学整体视野,使课程内容结构化,重建整合式的语文学习生态。即从“教师中心”转向“学习者中心”,从“教的课程”转向“学的课程”。

一、梳理要素图谱,规划“学的过程”

学程如旅程。所有学习者和教师对“去哪里”都心知肚明,为了“想得到的美丽”,会不断用设定的目标,调整到达目标的路径。因此,设定清晰的目标,明确“学什么”,是设计学程的第一要务。

1.“瞻前顾后”,整体观照

“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。”这是新课标“内容与组织形式”版块的第一句话。这句话可以理解为:学习任务群是义务教育阶段语文课程内容的一种组织形式,同时是一种呈现形式。“组织”强调的是内在逻辑,“呈现”指向的是外显形态。结合统编教材“双线”单元结构特质,在确立“学什么”时,教师要读懂编者意图,梳理、构建语文要素图谱。

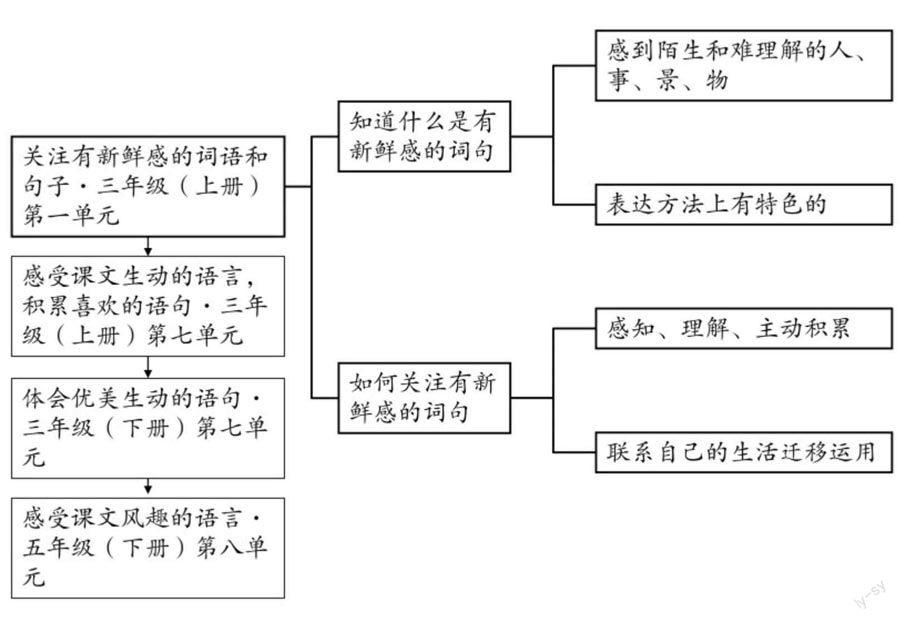

首先要有全局观,在对小学三至六年级124个语文要素的整体观照下,建立单项的纵向联系,去发现每个要素训练的序列,读懂同一类要素之间的联系和梯度。

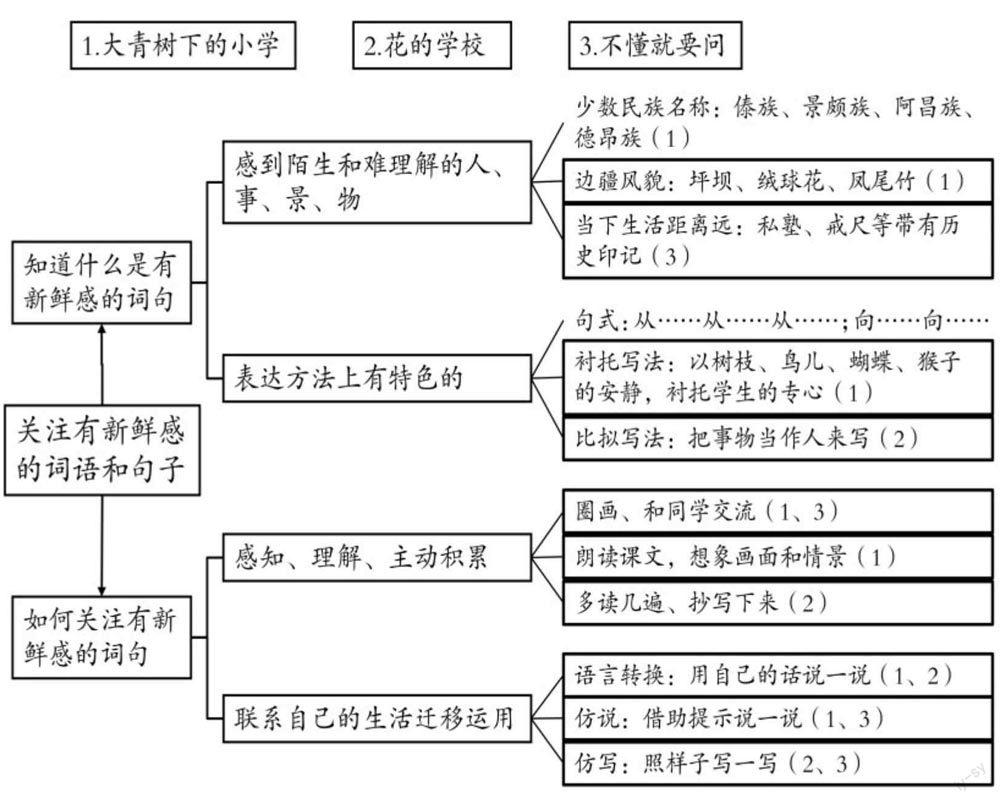

以统编版小学《语文》三年级(上册)第一单元为例:教材中第一次出现了单元导语页,单元导语页用简洁的语言点明了单元人文主题“校园生活”,并指出本单元的学习要点是 “关注有新鲜感的词语和句子”。通过纵向梳理,我们发现整套教材中,关于阅读要素中“语言积累”类的能力要素,分散在4个单元中。作为首次在教材单元导语页中提出的语文要素,我们对要素中“新鲜感的词语和句子”进行进一步定义,如图(图中序号1、2、3分别对应相应的课文序号):

2.立足文本,胸有全局

在建立了单项语文要素的纵向联系后,我们还应该去了解本单元的课文编排,建立单元课文之间的横向联系,了解本单元是怎样通过这几篇文章去落实单元导语页的语文要素的。

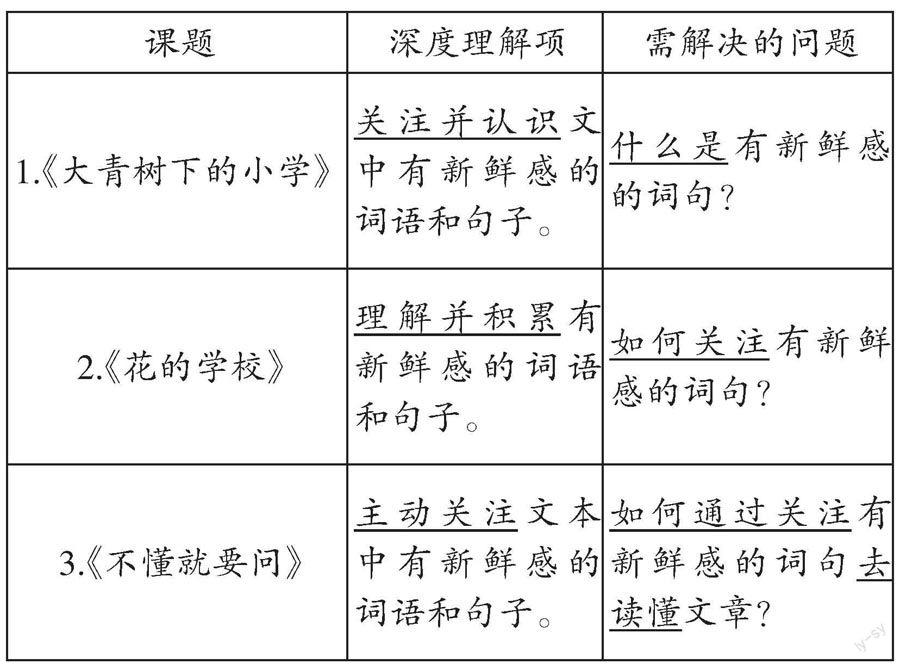

继续以三年级(上册)第一单元为例,本单元的三篇课文《大青树下的小学》《花的学校》和一篇独立阅读课文《不懂就要问》,聚焦到本单元单元导语页上“关注有新鲜感的词语和句子”这一语文要素,每课需要解决的关键问题是有所不同的,我们梳理出如下图谱。

3.深入浅出,精准定位

美国当代教育家小威廉·E.多尔认为:有效的学习需要更多的深度加工。而在有限的学习时间内,深度加工的前提就是“少而关键”的学习内容。

准确定位,是学程设计有效推进的前提。针对三年级(上册)第一单元的三篇课文,我们在学程设计中作了如下定位:

二、搭建任务支架,聚焦“学的进程”

学程实践中,教师如向导。近三年的学程实践,教师的定位应是探路者和引路人,是资源提供者、任务设计者,也是过程推进者。学程中 ,教师的作用体现在:一是在路径不明时,为学生提供资源或参考;二是在行进困难时,给予必要的“脚手架”支持。

1.以学的进程作为流程设计的首要关注点

学程设计的核心思想就是让学习真正发生,建构有意义的深度学习。在以学生的“学”为中心的版块化流程设计中,不仅要营造积极的课堂人际关系与氛围,尊重学生的声音,鼓励学生换位思考并提供个人挑战的机会;还要有时刻关注学习进程的教学敏感,针对最需要教的那部分人、最需要教的那部分课程内容有力量地教,在各个环节让学习真正发生。

2.以学情实际作为支架构建的重要落脚点

这里说的“学习支架”,就像对学生学习起支撑作用的“脚手架”。学程设计中教师依据学情为学生提供各种辅助性帮助,把管理学习的任务转移给学生自己,待学生掌握、建构、内化那些技能后再撤去支架,以更多地对学习进行自我调节,从而达到提升学习质量的目的。

两年多的学程实践中,我们发现,学习中的难点、关键点需要用支架来降低坡度,引导深入。学习的组织,需要用支架,使其更有序开展。在课堂上要根据学生的“最近发展区”使用到多种类型的支架,包括需在课堂呈现给学生的学习内容与资源,及教学中需呈现的任务流程、具体要求、学习范例等。支架有很多种,但适切的支架一定是基于学情,并以学情的现实起点作为支架构建的重要落脚点。

3.以思维进阶作为活动优化的有效生长点

怎样的教学才能让学生真正成长呢?实践表明,深度学习的发生离不开基于真实情境中高阶思维参与的学生主动建构。

学程编制过程中的结构化活动设计,我们以思维进阶作为活动优化的有效生长点。任务驱动中不仅提出主线性问题,以提纲挈领的问题帮助学生形成综合思维力,又引导学生在交流中以讨论和问题追问引领思维走向深入。通过不断追问形成一条问题链,促使学生更进一步思考、研究,更准确地陈述观点,形成高阶思维,让学生自己走向知识。

以统编版小学《语文》四年级(上册)第一课《观潮》为例,呈现我们在学程编制中对于活动组织、支架搭建和理解进阶的思考:

三、跟进动态评量,回顾 “学的历程”

所有的出发,都是为了抵达。学程亦如此。

在学程设计的编制与实践中,我们试图用单元语文要素对接学科核心素养和关键能力,以学习任务群为组织与呈现方式,让每一个任务都成为学习者攀升的支架。学程设计中,我们跟进动态评量,实施“教、学、评”一体化,在任务与任务间设有坡度,由易到难,每个学习者通过亲历学习过程获得认知、情感、思维等方面的进阶。

1.评量前置,让目标都有达成评量

我们在学程编制中,采用逆向设计“评价早于教学活动”。确定目标后,先设计评量方式再策划教学活动,有助于聚焦重心点突破。达成评量既可以設计纸笔作业,也可以采用任务互动方式。既然是保底目标,人人过关是有效评量的关键。在评量过程中发现哪些学生有困难,需要教,此处恰是教学的生长点。

如:统编版小学《语文》六年级(上册)第一课《草原》 ,对焦知能习得,我们设计的学习评量为:(1)以归类方式检测学生对生词是否理解。(2)以当堂检查、分图背诵检测学生是否会背诵第1自然段。(3)以课堂交流检测学生能否感受草原人的热情好客。

2.动态评量,让每一步都算数

学程实践中教学、学习、评量三者形成一致性的对应关系,动态评量让每项目标都能找到教学落实点和评量落实点。如六年级(下册)的习作1《家乡的风俗》,我们前置的学习评量为:(1)能通过亲身体验、查阅资料、询问长辈等方式深入了解家乡的风俗并能发现家乡风俗的特别之处。(2)能从所学课文中习得方法,迁移运用到自己的习作中,把家乡的风俗写清楚、写具体,习作时能抓住重点,融入体验,写出特点。(3)能主动分享习作,并能对照习作评价表,开展自评与互评,在评价交流中自我完善。

学习过程中,我们又引进多主体、多视角的评价。如:同桌交换“寻访家乡风俗”研究记录表。对照评价提示,进行交流。

再如,习作初稿完成后,把习作读给同学听,互相填写同伴回应单。同桌交流,再到集体研讨,从个人实践到反思,在动态的评量中,学生们的心弦被拨动,这深深浅浅的每一脚都在学习历程中留下烙印。

3.尊重感悟,让每份习得“再生长”

亲其行而幸其得。积极的学习情感会对学习的成效产生重大影响。一段学程结束,我们不妨像导游一样,让学生聊聊感悟:学得怎样?基本的、重要的内容掌握了吗?挑战的任务完成了吗?还有什么更好的完成任务的方法吗?行程中,有没有什么新发现?有没有偏离主线,是怎么发现偏离的等等。同学们各抒己见,每一种意见都很重要,每一份习得获得“再生长”。

这样的回顾与反思,是对学习目标的回看,是对学习经验与教训的总结,更是下一段学程的起点与期盼。

近三年的实践,我们发现,基于“学习任务群”学程设计与实践,课堂教学的外部形式并未发生变化,只是在内涵上更加凸显学生的主体性。它更多地指向探究性的深度学习。教师充当了“过程的推动者”,以问题和项目为导向,匹配适宜的学习活动,让学生自主体验、协作探究、生成思维成果和迁移创新。

(作者单位:江苏省镇江市润州区镇江实验学校)