南京云锦:天上云霞浮锦上

2022-05-30龚萍

龚萍

当中国的男耕女织模式普遍发展,并在家家机杼之声的基础上扩展了丝织的商品生产之后,华丽的丝绸也使西方人着迷,于是一条至罗马的商路被打通了,自汉至唐,成为中西经济、文化交流的“ 丝绸之路”。

南京云锦是我国传统三大名锦之首,其华贵典丽之美,犹如手工艺大树上绽开的一朵奇葩,代表著手工艺时代丝织技艺所取得的最高成就。更难能可贵的是,其一端牵着我国深厚漫长的丝绸历史和文化,另一端则连着当代中国的工业化时代,是一个延续发展至今而未曾消失的传统。

桑蚕文化

中国是全世界最早饲养家蚕和缫丝制绢的国家。据考古学者提出的看法,我国东南地区丝织物至晚于公元前3000年以前已经出现,属于新石器时代。考古出土发现一些器物上刻画有蚕纹,可作间接的物证,表明我国先民已经熟悉这种能够吐丝的生物。比如:1976年在浙江余姚河姆渡遗址发现的一个用象牙雕刻的小盅,上面刻着蚕纹,其年代为公元前5000至前3300年;另一件是新石器时代晚期的陶罐,刻有蚕的连续图纹,出土于江苏吴县,其年代约在公元前3000年。

在我国先民创造文字的时候,养蚕已经普遍。甲骨文中的“蚕”字和“桑”字都是象形文字。蚕有节,仿佛在蠕动;桑有枝,但没有画桑叶。待到汉朝人编《说文解字》,其解释是很有趣的:蚕,任丝虫也。桑,蚕所食叶木。

有人解释“任丝”的“任”字,是“妊”字的借用,像是妇女怀孕,蚕是专门孕育丝的。“任丝之虫”,到了商周时期已经成为时髦的工艺纹样。在商周时代的青铜器上,出现了或排列整齐、或相互交错的蚕纹。屈曲的蚕儿衬以云雷回文,夸张了两只小眼睛,也颇有神气。一般的器物装饰,多是将连续的蚕纹做成花边,还没有占据主体部位。1963年湖南衡东县出土了一件战国时期的青铜尊,尊的腹部主纹是由五片桑叶形纹构成的,桑叶内外饰有蠕动状的蚕纹。青铜礼器历来是国家重器,桑蚕纹作为青铜礼器上的主要装饰纹样出现,这不但反映了当时的蚕桑业在经济中的重要地位,也应肩负着强化人们认知植桑养蚕之重要性的作用。

在商周直到汉代的墓葬中,常有各种不同材料的蚕形出土,有玉蚕、陶蚕、铜蚕以及镀金蚕等。这些蚕形做得都很逼真。最有趣的是,在山东济阳的一座西周墓内,一次出土了大小不等的玉蚕22件:有的是幼蚕,有的是大蚕,有的正在入眠,表现了蚕的发育过程。以桑蚕为主题的艺术创作与养蚕业的普及发展状况之间大体上存在着对应的关系。

丝织的基本条件既是蚕,又是桑。我国商周时期,已在黄河流域普遍种植桑树。关于栽桑一事,战国时代的青铜器上刻的采桑图便表示已有两种桑树,即高株的普通桑和矮株的“地桑”,后者是人工改良的结果。栽桑者将普通桑树的主干上部砍去一段,又使其他树枝只能达到一定的高度。这样一来,这种“地桑”低矮,易于采摘,并且枝叶茂盛,增加桑叶的生产量,而枝嫩叶阔,宜于饲蚕。

关于蚕桑之事,操作的手续非常复杂。不仅是植桑、养蚕,待蚕儿结茧之后,要经过缫丝、练丝等治丝的过程,最后完成的是一束束的丝线,可以作为丝织的原料,进入织造过程。

在商代的甲骨文中,“丝”字和与丝有关的文字已经很多。如“糸”字,是个象形字,画成麻花状,两端扎起,露出三根线头。这是一把丝束,但不读为“丝”字,只是表示细丝,多作为其他字的绞丝偏旁使用。《说文解字》中说:“糸,细丝也,像束丝之形。”而甲骨文中的“丝”字是两束丝,即两个“糸”字。从采桑养蚕到缫丝成束,虽然还没有织成丝绸锦缎,却已是丝织的原料成品了。有的农民将其拿到集市上出售,丝束进入了商品领域,成为一种财富。

由文字透露出来的信息得到了出土实物的印证。长沙马王堆汉墓出土的丝织品实物,其中织锦的经纬线,每根纱由4至5根丝线组成,而每根丝线又由10至14根丝纤维组成,所以每根纱有时多达数十根丝纤维。另一出土物的木瑟上的丝弦,是由16根丝纤维拼合的丝线所组成。

据考古学者的看法,战国以后我国丝织品的生产已在各地广为盛行,有些地方已经形成具有特色的地方产品。到汉代,纺织业作为普遍的民间手工业而日益发展,特别是山东地区和以四川省为中心的一带地方。在襄邑和临淄都设置了专门织造皇室所用丝织品的大规模官营作坊(服官),招雇当地女工,付以高额工资,进行生产。

“丝绸之路”

古代中国的国家经济一直是以农桑为本的,其广泛的基本模式的家庭生产方式为男耕女织。从一定意义上说,中国文化也是围绕着这一特点而发展的。妇女的社会地位虽然不高,但在生产和生活中所起的作用是很大的,确实支撑了“半边天”。

江苏北部的徐州在两汉400年间经济发展较快,农业方面使用了牛耕,纺织也普及于农家。这种情况在画像石上充分表现出来。《执丝而舞》图就反映了一个家庭从事丝织的情况,但它没有描绘丝织的生产场面,而是表现了一对夫妇穿着华丽的服装,女的手执丝束,男的手举一卷锦帛,正在高兴地起舞,或是走向市场。在山东诸城出土的画像石中,刻在门额上的吉祥装饰纹样中,就有两把对称的丝束。在汉代,丝可能具有了一种新的寓意,代表财富和积累财富,成为富裕富贵的象征。

汉代画像石中有一类比较大量出现的图像是“纺织图”。有一方石刻,表现了当时家庭手工业的情景。画面分上中下3格:第1格是纺织图,墙壁上挂满了丝束,有人在织机上操作,有人在调丝,还有人在称丝束的分量;第2格是歌舞的场面,大概就是他们劳动之后的娱乐;第3格是一驾奔驰的马车,说明主人与外界的社会交往联系,可谓富裕的小康之家了。

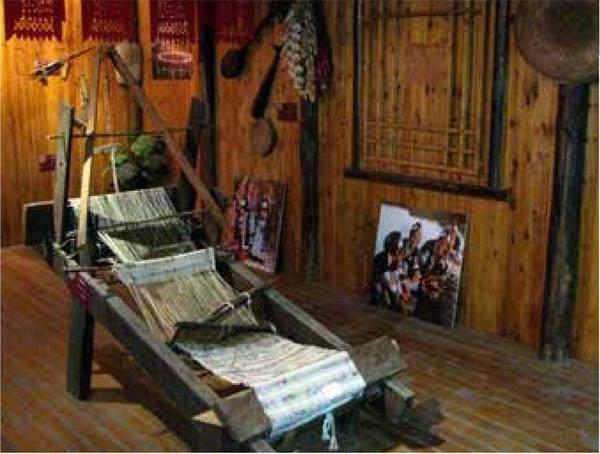

纺织图中时而可以见到织机的身影。铜山洪楼出土的纺织图,一边是织机,另一边是“调丝车”,旁边有一位妇女,似乎正在调丝。考古学者曾经根据图中织机样式复原了汉代纺织机结构图,并指出这是为平织物用的较简单的织机:它有卷经线的轴和卷布帛的轴,还有为开梭口运动的“分经木”和“综片”,分开经线以便投梭;织机下有脚踏板二片,用以提综片开梭口。有了脚踏板,提综的工作就可以不用手而改用脚来完成,这样就能腾出手来打筘或投梭。东汉画像石上的织机都已有脚踏板,可见至迟东汉时中国的织机上已用脚踏板,这是全世界织机上出现脚踏板最早的例子。欧洲要到6世纪才开始采用,到13世纪才广泛流行。所以许多人相信织机上的脚踏板是中国人的发明,它是和中国另一发明——提花机一起传入西方的。

我国丝织业起步早,由自给自足的妇女发展起丝织的家庭手工业,也由此托起了皇家织造。这一切构成了南京云锦发展的基础。如果没有这样扎实而雄厚的基础,云锦便无从传承下去,更难以在技术上提升、走向成熟。

当中国的男耕女织模式普遍发展,并在家家机杼之声的基础上扩展了丝织的商品生产之后,华丽的丝绸也使西方人着迷,于是一条至罗马的商路被打通了,自汉至唐,成为中西经济、文化交流的“丝绸之路”。

纺织业是西汉最发达的一种手工业,丝织的种类很多,并且生产数量巨大。除了满足皇室、官府以及一般民生的需要之外,丝绸也是皇帝赏赐大臣和官员的最常见礼物,也是一种很重要的外交礼物,比如:张骞出使西域就带了大量丝绸;唐蒙通夜郎,也以缯帛为先锋。此外,西汉的纺织物,还以商品的性质输出国外,中国的丝绸大量运到中亚乃至地中海沿岸一带,成为国际市场上最著名的商品。

著名的“丝绸之路”是以西汉的都城长安(今西安市)为起点,向西延伸,一直通到地中海东岸的安都奥克(安谷城),长达7000多公里。这条道路的开辟,主要是为了将中国的丝绸运输到罗马去。当时西方的罗马帝国和东方的大汉帝国是东西方两个遥相对应的强盛帝国。

罗马城中的多斯克斯区有专售中国丝绸的市场,罗马贵族不惜高价竞购中国丝绸。罗马学者奥利略亚尼说:“罗马城内中国丝绸昂贵得和黄金等重同值。中国人制造的珍贵的彩色丝绸,它的美丽像野地上盛开的花朵,它的纤细可和蜘蛛丝网媲美。”近代历史学家中有人以为,罗马帝国的亡灭是由于贪购中国丝绸,以致金银大量外流所致。还有人认为,罗马帝国的兴衰是和“丝绸之路”畅通与否息息相关的。这些说法虽然有点夸张,但是当时在中西方的交通和贸易中,中国丝绸确实占有非常重要的地位。

在这条漫长的道路上,当年运往罗马的丝绸是什么样子,已不得而知,但在沿途许多著名的中间站,历年来出土了不少实物,从中不难窥见当年的辉煌。汉代的织锦技艺已经成熟,生产量很大,并且足以满足出口的需要。纹样也颇有气势,多是祥瑞动物和几何形图案,为了丰富纹样的寓意内涵,还添加了一些祝颂的吉祥语,如“延年益寿”“君宜子孙”和“富贵”“常乐”之类。用文字作装饰是我国艺术的一个传统,不仅能够发挥汉字之美,也能充分表达其意。

唐代是继汉代之后另一个繁荣强大的朝代。随着水上交通的发展,航运开始了,唐代的对外贸易已经不限于陆上西北的“丝绸之路”——尽管这条路仍在继续,并且仍然以输出丝绸为大宗。

南京云锦研究所复制完成了定陵出土的9件套丝织品。

我国丝织业起步早,由自给自足的妇女发展起丝织的家庭手工业,也由此托起了皇家织造。这一切构成了南京云锦发展的基础。

云锦图案中常见四方连续的纹样,其中尤多圆形的“团花”,分小团花和大团花:在同一幅面上,大的三四个,小的则十数个。

唐代与当时的波斯(今伊朗)往来密切,那时候彼方已经有了丝织,但仍然喜欢中国的丝织品。波斯萨珊王朝的织锦,有一种称作“联珠纹”的图案,锦的基本纹样为圆形,在圆形之外有一圈白色的圆珠;圆形之内配置对鸟、对兽,也有单一的,还有表现人物的。一个个的圆形连缀起来,在圆形之间添加一些四面均齐的小花草,以加强连续效果,使之产生视觉的“统觉”感。这是一种很有特色的构成方法,传到我国后,很快便出现了圆形散点连续的“团窠纹”。

这种构图方法在云锦的图案中也有运用。云锦图案中常见四方连续的纹样,其中尤多圆形的“团花”,分小团花和大团花:在同一幅面上,大的三四个,小的则十数个。每个团花就是纹样的一个单位,云锦艺人将这种圆形的或并非圆形的单独纹样叫做“则”,在幅面中“则”越多花纹越小。七则八则的纹样,就是所谓的小花锦。

这种“联珠纹”在古代波斯非常普遍,据说带有天体星斗的寓意,在我国北朝时期已经出现,见于敦煌等地的佛教艺术中,也用于织锦,但为数不多。到了隋唐时期,“联珠团窠纹”流行起来,成为织锦的一种格式。

唐宋之时,我国经济中心转移至东南沿海一带,包括现在的江苏、浙江、上海、安徽,向南可通到福建等地,古代文人所说的“江南繁盛地”,也是在这一范围之内。在这种整体氛围中,江南的蚕桑和丝织也普遍地发展起来,机杼之声响遍整个农村。丝织量的扩大,不仅能供应人们穿用,也通过各种渠道出口。

2006年5月20日,南京云锦木机妆花手工织造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

金黄色彩云金龙妆花缎男朝袍,故宫藏。

元代政權建立不久,便在南京设立了两座“织染局”——东织染局和西织染局,直接为皇家织造锦缎。马可·波罗于1275年来中国,受到元世祖忽必烈的信任,待遇优厚,在政府机关担任官员长达17年之久。他几乎游历了整个中国。他曾到过南京及其周边的若干城市,谈到南京时他说:“南京出产生丝,并织成金银线的织品,数量很大,花色繁多。”

所谓“金银线的织品”,就是织以金箔或银箔制品的织锦。这种织锦豪华富丽、技术性最高,说的就是南京云锦。

明清时期江南成为中国蚕桑和丝织的重心,技艺达到了历史最高水平。南京的丝织业于清前期进入全盛发展时期,直接与丝织业有关的男女匠人达5万左右;另外还有相关的机店、梭店、边线行、染坊等,以此为生者有数十万人。

江苏的另一个城市苏州也是如此。明嘉靖、万历年间,苏州东北半城已形成丝织专业区,机户数千。到了清乾隆年间已达万家,苏州附近的一些乡镇,如吴江县的盛泽镇,明嘉靖年间,以绸绫为业者不过百家,到清乾隆年间已增至十几倍。随着商品经济的发展,为了便于商业活动,各地在苏州修建的会馆多达几十处。

云锦之名

云锦中的“四合云”,是个传统的纹样。由四朵云组合在一起,四边连着流云,各朝着一个方向作回旋状。东西南北,四方联合,象征着祥和一统,它与“六合同春”的含义基本相同。南京云锦艺人的创作口诀之一为:“行云绵延如流水,卧云平摆像如意。小云巧而生灵,大云通神连体。”云锦中有不少以四合云为主体的图案,有的与龙凤相组合,有的与八仙、八吉祥等组合,或者间以蝙蝠、花卉等。用金线和彩线织成的云纹,同各种寓有吉祥内容的形象交错在一起,画面生动,金碧辉煌。

人们由绚丽的云霞联想到了天上的神仙。在想象中,那些仙人就是乘着云彩飘来飘去,平稳、舒展而潇洒,没有颠簸,不会相撞。

传说中能够将彩云织成云锦的,最初只有天庭中的七仙女,也就是“织女”。由牛郎星和织女星演绎而来的“牛郎织女”故事,也因织女下凡的复杂情节而掩盖了织锦的细节。也有一种看法认为,“云锦”之名,意在描述织金锦的高超技艺和绚丽如云的美。元明时代,云锦的织造大多由官府织局操办,主要为皇家贵戚服务;工匠来自固定的徭役机户,民间个体经营的“小机织”不多。清代时有所改变,自康熙至道光年间,南京的丝织业进入了鼎盛期,除了织匠之外,包括一些辅助行业(颜料、染丝、金箔、梭具等),从业者达到二三十万人。这也是民间行会建立较晚的一个原因。清光绪二十一年(1895年 )云章公所成立,使用“云章”之名,而不用“云锦”。云章公所是南京民间丝织业的同业公会,坐落在南京城南秦淮河畔机户聚居区的一条名叫黑簪巷的巷内,一座突兀高大的门楼,檐下正中悬挂着“云章公所”四字的匾额。100多年的风雨变迁,内院已是面目全非。同巷的一家老字号“吉公兴”旧址,是一座四进的传统灰砖建筑。这是当年的机户,与云章公所相呼应。

故宫博物院收藏着不少南京云锦,都是当年江宁织造局为宫廷所织的。在成卷的匹料末尾,都要织上江南织造臣的名字。如“江南织造臣七十四” “江南织造臣忠诚” “江南织造臣庆林” “江南织造臣贵存”等官员。这些官员的名字有的在今天读起来可能让人不太习惯:“七十四”是人名,江宁织造臣,道光三年(1823年 )在任;“忠诚”也是人名,三品衔造办处郎中,江宁织造臣,同治八年(1869 年)十一月在任;庆林,同治十年(1871年)八月在任;贵存,光绪年间在任。江宁织造臣调换得很频繁,有几十人之多。

云锦名贵,用料不菲、工艺繁复,且每道工序的工艺都有很多谜一样的诀窍,但随着岁月的洗礼,保留下来的所剩无几,手艺也濒临消亡。幸运的是,成立于1957年的南京云锦研究所,作为中国唯一的云锦专业研究机构,承担起了云锦继承和保护的历史重任。2006年5月20日,南京云锦木机妆花手工织造技艺,被列入国家级非物質文化遗产名录。

在片片彩锦的背后,不知流淌着多少织造者的泪水和汗水。身怀绝技的艺人以此为荣,在他们眼中,自己织的是“天衣”,是天上的“织女”传授给人间的巧艺。

(责编:马南迪)