心理健康教育课程研究:基于CiteSpace的可视化分析

2022-05-30梁芳美尹晨祖

梁芳美 尹晨祖

摘 要:文章运用CiteSpace软件对中国知网收录的1781篇“心理健康教育课程”主题的期刊论文进行可视化分析,探寻其研究的现状及发展脉络。结果表明,“心理健康教育课程”发文量和研究热度持续上升,西南地区的职业学院和普通本科院校是研究的主要力量,大学生、心理健康、高职院校等是当前研究领域的核心节点,课程思政、线上教学是研究的前沿。此外,在已有研究的基础上,该领域的研究者、研究机构之间的合作及研究实力还有待加强,且应进一步加强大中小学心理健康课程一体化研究,关注新思想和新技术在心理健康教育课程中的应用,强化对心理健康教育课程建设的理论及实践效果研究。

关键词:心理健康教育课程;CiteSpace;可视化分析

基金项目:本文系广西高等教育本科教学改革工程项目(项目编号:2021JGB320)。

作者简介:梁芳美(1985—),女,河池学院教师教育学院。

尹晨祖(1977—),男,河池学院教师教育学院。

我国在“十四五”规划中强调,完善心理健康和精神卫生服务体系,加强儿童心理健康教育和服务,这体现了国家对心理健康工作的重视。2021年,教育部办公厅《关于加强学生心理健康管理工作的通知》明确提出要加强心理健康课程建设。《教育部2022年工作要点》明确提出,要加强和改进学生心理健康教育工作,实施学生心理健康促进计划。随着心理健康教育得到了前所未有的重视,作为心理健康教育的主阵地、主渠道的心理健康教育课程也得到了众多关注。学术界主要从心理健康教育的教学方法、教学内容、教学效果、教学改革等方面展开“心理健康教育课程”研究,并取得了丰硕的成果,但对于“心理健康教育课程”的动态研究较少,也缺少科学文献计量学上的系统分析梳理。因此,本文将借助科学文献计量学分析软件CiteSpace软件深度挖掘心理健康教育课程的相关研究,从定量的视角对“心理健康教育课程”这一主题进行系统的整理分析,更加翔实地展示心理健康教育课程研究现状、热点领域和未来研究趋势,为心理健康教育课程的理论研究与实践探索提供参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

2022年5月7日,笔者以“心理健康教育课程”作为篇名在中国知网数据库中进行检索,设检索时间为“所有年份”,设来源类别为“期刊”,共检索出1781篇文献,以RefWorks格式导出文献。经过人工筛选,确定所有文献均有效。

(二)研究方法

CiteSpace软件是总结研究领域发展规律,挖掘经典文献并探索研究演化路径、热点主题与知识边界的有效文献计量工具[1]。本文借助CiteSpace 6.1.2(64-bit)软件进行文献计量法的可视化分析,运用软件将时间节点设为1997年9月至2022年5月,时间切片(Years Per Slice)为1,其他参数设置为默认值,对数据进行了发文量时间分布、作者分布、机构分布、关键词词频、关键词聚类等分析。

二、研究结果与分析

(一)时间分布

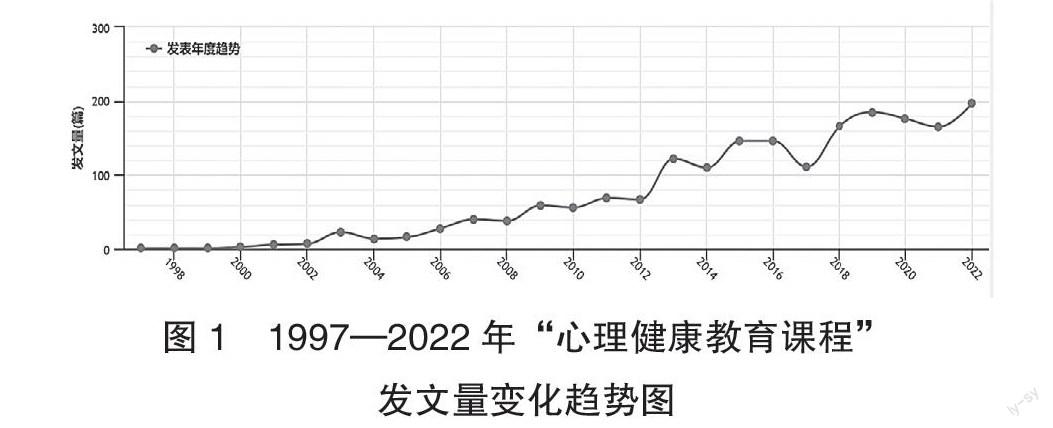

文献数量的变化可以作为研究和评价现状与趋势的重要指标。图1显示,“心理健康教育课程”研究始于1997年,王秋英采用SCL-90量表对不同心理健康水平的中学生开设心理健康教育课程的效果进行了研究。1997—2002年发文量低于10篇,少量研究者對幼儿、中小学生、大学生的心理健康课程教学和建设进行了初步探索。2003—2012年发文量低于70篇,大多研究者关注德育、体育等课程与心理健康教育课程的结合,并试图建立校本课程。2013年开始,发文量超过100篇,此阶段研究者基于积极心理学的观点研究心理健康教育课程的构建,对心理健康教育课程的效果进行评估,探讨体验式教学、团体辅导等教学法在心理健康教育课程中的运用,并着手交互网络、慕课等线上心理健康教育教学模式研究。总的来说,“心理健康教育课程”研究的发文量呈逐年上升趋势,研究的领域也越来越广泛。

(二)作者分布

通过发文量分析,我们可找到该领域的核心作者以及梳理作者之间的合作关系。分析结果显示,心理健康教育课程研究最高产出者刘衍玲、张林、俞国良、马红霞、张艳霞、高玲都发表了5篇论文。利用CiteSpace软件对作者进行合作网络的分析显示,合作网络中的节点数N=608,节点间的连线E=186,网络整体密度(Density)为0.001。较高的节点数说明出现了大量作者对此领域进行研究探索,186条连线则反映了学者之间有一定的合作性,但合作较密切的团队仅有2个:张林、王玉娇、宋天,黄安云、廖卫红、谭碧。

(三)机构分布

通过分析机构合作网络,我们可以得出领域研究力量的布局。分析结果显示,发文量前九名的机构有湖南商务职业技术学院、台州职业技术学院、盘锦职业技术学院、广州体育职业技术学院、湖南机电职业技术学院、西南交通大学心理研究与咨询中心、河北工业大学、河池学院教师教育学院、深圳职业技术学院。这些研究机构大多为职业学院和普通本科院校,研究地区主要集中在西南地区。利用CiteSpace软件对机构进行合作网络分析的结果显示,合作网络中的节点数N=1637,节点间的连线E=304,网络整体密度(Density)为0.002。这说明研究机构之间的合作较少。

(四)关键词词频分析

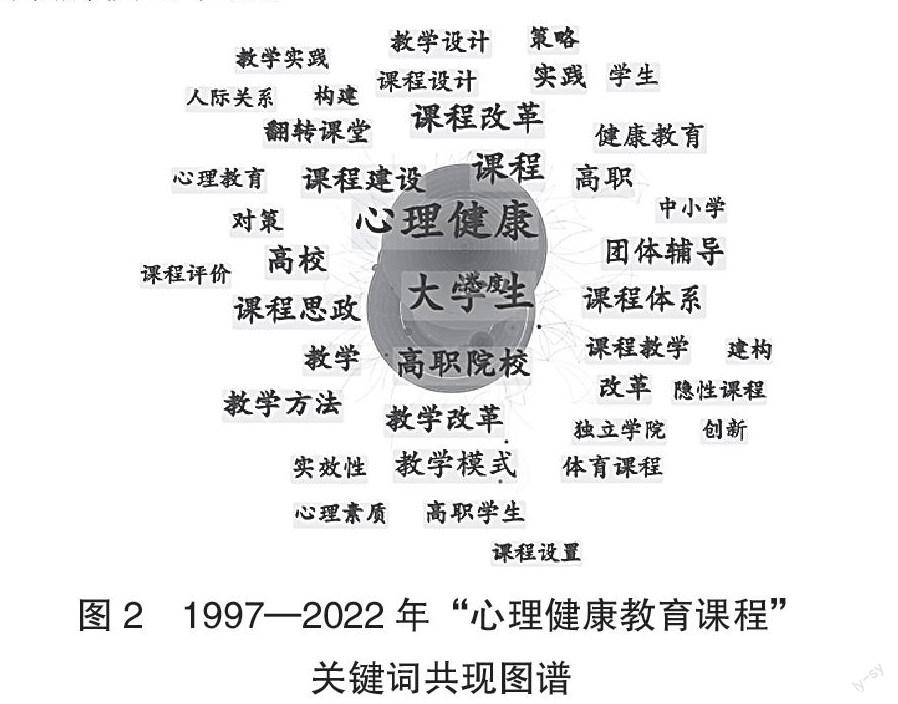

关键词通常体现文献的研究价值和选题方向,关键词出现频次与研究热度呈正相关[3]。通过关键词共现图谱分析,我们可了解某个领域的研究热点。分析结果显示,出现频次超过40次的关键词从高至低依次排序为大学生、心理健康、课程、高职院校、课程改革、课程建设、课程思政、教学改革、课程体系、教学模式、高校、高职。目前的研究大多集中于高校的心理健康教育课程研究,对中小学的心理健康教育课程的研究不足,对大中小幼的心理健康教育课程一体化研究更是匮乏。本研究利用CiteSpace软件绘制了关键词共现图谱(图2),Node Types选择Keyword,Threshold=10,字号及网络节点面积越大,表明该关键词出现频次越高。结果显示,合作网络中的节点数N=563,节点间的连线E=1129,网络整体密度(Density)为0.0071。这说明大学生、心理健康、高职院校等是当前研究领域的核心节点。

(五)关键词聚类分析

利用CiteSpace内部算法对联系紧密的共词进行聚类,更能准确描绘该领域研究前沿[2]。结果显示,聚类的模块值(Modularity)Q=0.5082>0.3,聚类平均轮廓值(Weighted Mean Silhouette)S=0.8343>0.7,这说明聚类结构显著。关键词聚类分析显示,共出现了#0心理健康、#1大学生、#2课程、#3课程改革、#4高职院校、#5课程思政、#6教学方法、#7学生、#8高职学生、#9团体辅导10个聚类。心理健康是10个聚类中面积最大的研究主题聚类,文献为66篇,它的研究始于2008年,主要围绕心理健康教育、体育教学等方面;大学生聚类是面积第二大的聚类,文献为60篇,它的研究始于2013年,主要围绕心理资本、心理辅导进行;#2课程聚类文献为49篇,它的研究始于2009年,主要围绕改革、中小学等方面进行;#3课程改革聚类文献为46篇,它的研究始于2012年,主要围绕高校、课程体系等方面进行;#4高职院校聚类文献为42篇,它的研究始于2012年,主要围绕课程建设、教学模式等方面进行;#5课程思政聚类文献为41篇,它的研究始于2017年,主要围绕教学改革、教学设计等方面进行;#6教学方法聚類文献为33篇,它的研究始于2009年,主要围绕学科课程、实践课程等方面进行;#7学生聚类文献为29篇,它的研究始于2008年,主要围绕健康教育、课程设置等方面进行;#8高职学生聚类文献为20篇,它的研究始于2009年,主要围绕隐性课程、体育课程等方面进行;#9团体辅导聚类文献为19篇,它的研究始于2012年,主要围绕中职学生、素质教育等方面进行。

(六)关键词时间线视图分析

关键词时间线分析可以让我们了解研究的脉络。分析结果显示,#4高职院校聚类时间线从1997年开始至今,具有很强的生命力;#5课程思政聚类时间线从2006年开始至今,表明它是新兴的研究领域;#1大学生聚类时间线从1999年开始至今,说明它是长时间受到研究者关注的领域;#3课程改革聚类时间线从2001年开始至今,是受到持久关注的领域;#2课程、#6教学方法、#9团体辅导聚类从2019年开始研究趋冷;#0心理健康聚类时间线从1997年开始,到2021年结束;#7学生聚类时间线从1999年开始,到2021年结束;#8高职学生聚类时间线从2000年开始,到2020年结束。

(七)突变词分析

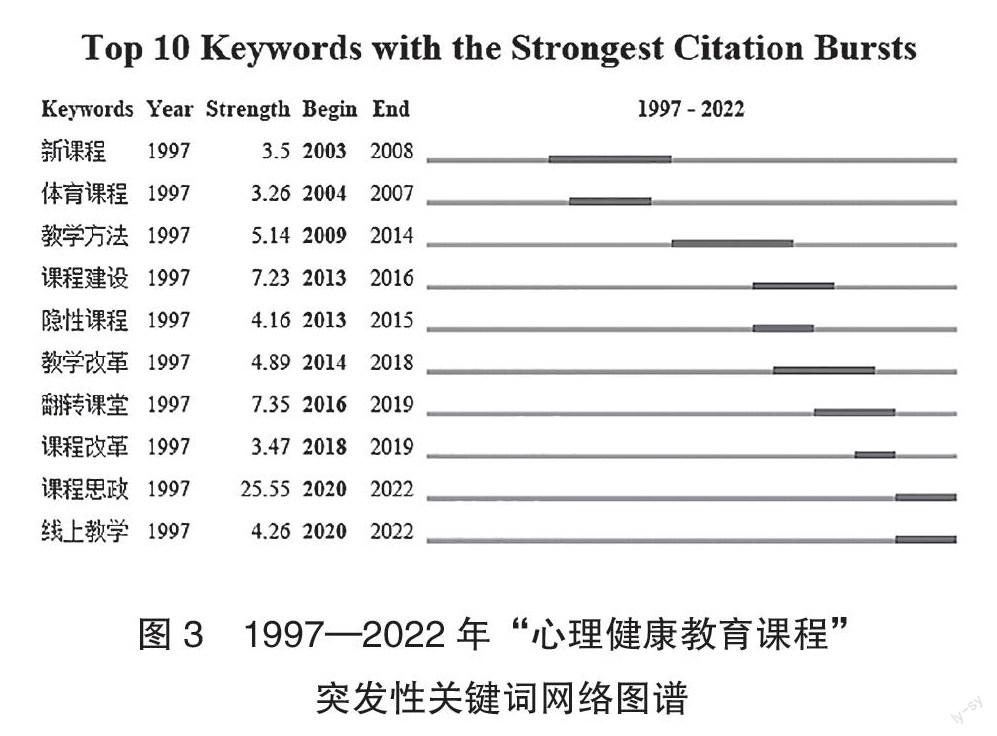

突变词是指在较短时间内出现较多或使用频次较高的词。突变词的词频变化可以显示研究领域的前沿和趋势[3]。笔者通过运行CiteSpace软件,得到“心理健康教育课程”突发性关键词网络图谱(图3)。图3显示,“心理健康教育课程”研究的关键词突变开始于2003年;新课程、体育课程、教学方法、课程建设、教学改革、翻转课堂等关键词持续3年以上,其在“心理健康教育课程”研究领域曾长期受到研究者的关注;隐性课程、课程改革曾短暂受到研究者关注;2020年开始,课程思政、线上教学等突变性关键词出现,标志着这些研究方向是当前“心理健康教育课程”研究的前沿,可能成为未来的研究趋势。

四、讨论与建议

(一)研究力量有待加强

许多研究者和研究机构虽然对心理健康教育课程进行了研究,但是最高产出者仅发表论文5篇,有影响力的核心期刊发文量不多,核心作者群分布较零散,未形成合作研究的态势,发文机构主要集中在西南地区的高职院校和普通本科院校,研究机构的研究实力较弱,研究机构之间的合作也较少。近年来,国民的心理健康意识日渐增强,对心理健康教育课程的需求也大幅提升,心理健康教育课程研究需要更多学者的加入,研究持续性、高质量研究和跨区域高级合作也有待提升。

(二)加强大中小学生心理健康教育课程一体化研究

本次调查显示,心理健康教育课程的主要研究对象是大学生,部分研究涉及中小学生,仅有俞国良从课程论的视角探讨了大中小幼心理健康教育一体化。俞国良认为构建大中小幼一体化心理健康课程,是为学生健康成长、成人成才固本强基,也是全面提升新时代心理健康教育质量的重要举措[4]。未来需加强对中小学心理健康教育课程的研究,尤其要加大对大中小学生心理健康课程一体化的研究,注重学生发展的差异性、连贯性和整体性。

(三)关注新思想和新技术在心理健康教育课程的应用

课程思政、线上教学是当前心理健康教育课程研究的前沿。在我国,心理健康教育是德育与思想政治教育工作的一部分[5],从课程思政的角度来看,心理健康教育课程思政是对思想政治教育含义的丰富和发展,是对课程教学内涵的提升和深化。在新时代,如何发挥课程思政的作用,构建新时代的心理健康教育课程是心理健康教育工作者的重要任务。面对网络时代的到来,心理健康教育线上教学普及,教师需要不断探索借助线上资源丰富教学的内容和形式,提高教学质量的方法;学校或教育行政部门需要思考如何集结名师,打造高质量的在线课程,弥补心理健康教育师资力量的不足。

(四)强化对“心理健康教育课程”建设的理论及实践效果研究

心理健康教育课程经历了从无到有、从小到大、从选修课到必修课的变化过程,走过了一条自下而上再自上而下的发展道路[6]。虽然有研究者对心理健康教育课程的教学理念、内容、方法、手段、效果等进行了探索和研究,但目前这些研究较少且零散,往往只是从某一个或两个方面探究心理健康教育课程的建设,有关心理健康教育教学研究的高质量成果较少,对于如何构建“教、学、评”三位一体的心理健康教育课程内容体系仍未达成共识,因此亟须对课程建设的理论与实践教学进行深入探究。

四、结论

本研究使用CiteSpace可视化软件对“心理健康教育课程”研究的发展概况进行了探究,借助这一软件总结了高产作者、重要机构、研究领域和研究热点前沿等信息。结果显示,研究者和研究机构之间缺乏合作,研究的主要力量是西南地区的普通本科院校或高职院校,研究对象集中于大学生。由此可见,核心研究作者和机构之间应加强合作,全面提升该领域的研究水平,此外,还需要加强心理健康教育思政课程和线上课程的建设,以及心理健康教育课程建设的理论及实践效果研究。

[参考文献]

郝亚明,秦玉莹.中华民族共同体意识研究的热点分析与路径演化:基于Citespace的知识图谱分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(2):19-29.

赵海霞,吴娟娣.我国大学生心理健康研究现状与热点趋势可视化分析:基于CSSCI(1998—2018)来源期刊的图谱呈现[J].新余学院学报,2020,25(6):91-98.

孙晓红,韩布新.国内外流动儿童青少年心理健康状况研究:基于CiteSpace的可视化分析[J].中国青年研究,2018(12):67-73.

俞国良,陈雨濛.大中小幼心理健康教育一体化:课程论的视角[J].教育科学研究,2021(7):73-78,83.

俞国良,谢天.大心理健康教育观:背景、内涵和路径[J].教育科学研究,2019(1):61-68.

马建青.大学生心理健康教育课程30年建设历程与思考[J].思想理论教育,2016(11):87-91.