家庭农场研究:知识图谱、研究热点与前沿趋势

2022-05-30沈琼潘禹锡

沈琼 潘禹锡

摘 要:作为新型农业经营主体的主力军,家庭农场高质量发展需要具体实践与理论研究的良好互动。自2013年中央一号文件发布以来,家庭农场成为众多学者研究的热点,且研究内容与中央政策的导向高度契合,因而有必要厘清我国家庭农场研究的发展脉络、热点演进及前沿趋势。

本文以中国知网数据库中2012—2021年在中文核心期刊、CSSCI和CSCD来源期刊上发表的以“家庭农场”为主题的学术论文为研究对象,利用CiteSpace软件对家庭农场研究的核心作者与重点文献、研究热点与核心体系、热点演进及前沿趋势等进行系统梳理和可视化分析,得出如下結论:(1)我国家庭农场领域的研究方兴未艾,经历了2012—2014年的爆发期、2015—2017年的高峰期和2018—2021年的稳定期;从事家庭农场研究的核心力量突出、新兴力量活跃,但跨机构的合作研究有待加强;重点文献形成了“基础性理论探讨—现实性实践探索—新时代背景契合”的完整研究体系。(2)家庭农场研究热点呈现“中心密集、多点爆发、拓展较广”的网络结构,且具有明显的政策指向性;各热点间综合交叉、互促互融,进而形成由“新型农业经营主体”“土地流转和适度规模经营”“现代农业禀赋”“乡村振兴战略”4大板块组成的核心体系。(3)各阶段家庭农场研究的侧重不同,但前后关联相继,研究内容由传统小农户转型、新型农业经营主体培育、农地流转和适度规模经营等逐渐拓展到家庭农场发展的影响因素分析与经济绩效评价,并积极开展新时代乡村振兴和农业农村现代化背景下家庭农场高质量发展的实践应用性研究,其中“经营绩效”“乡村振兴”“三权分置”“人力资本”等仍将是短期内家庭农场研究的热点。

当前我国家庭农场研究与前沿经济学理论的契合还不够充分,经验分析的数据获取较为困难且研究方法受限,研究视角也有待进一步拓展。未来的家庭农场研究需要充分融合前沿经济学理论,构建更具时代指导性的理论框架,实现多学科、多领域、多形式的交叉融合发展。同时,要基于典型样本总结家庭农场发展的中国经验,并进行理论提升,进而为家庭农场理论发展贡献中国智慧,为世界各国的家庭农场实践提供路径借鉴。此外,还应积极扩充数据来源,不断改进家庭农场研究的实证分析方法,并契合家庭农场发展的时代背景(共同富裕、乡村振兴、农业农村现代化、数字化、绿色低碳化、智能化、网络化等)不断扩宽研究视角。

关键词:家庭农场;新型农业经营主体;知识图谱;核心体系;研究热点;核心作者;重点文献

中图分类号:F324.1 文献标志码:A 文章编号:1674—8131(2022)03—0017—15

一、引言

中央政策关于发展家庭农场的设想可追溯到20世纪80年代。1984年中央一号文件曾提出家庭农场的概念,但当时是指在国营农场中发展家庭农场;1987年中央五号文件《把农村改革引向深入》也提出过家庭农场概念,则是指在发达地区试行创办家庭农场和合作农场。二十多年后,2008年党的十七届三中全会通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,再次提出家庭农场,并将家庭农场定义为“农业规模经营主体”。但后续配套政策没有紧跟出台,各地对发展家庭农场的支持性政策不多,家庭农场的实践进展较为缓慢,关于家庭农场研究的文献也较少。真正启动我国家庭农场快速发展的标志性文件是2013年中央一号文件以及原农业部发布的《关于促进家庭农场发展的指导性意见》。2013年中央一号文件把家庭农场定义为“新型农业经营主体”,并提出要鼓励和支持家庭农场发展。紧接着原农业部于2014年发布的《关于促进家庭农场发展的指导性意见》进一步对家庭农场进行明确界定,阐述了发展家庭农场的重大意义,并提出了促进家庭农场发展的政策举措。随后几年中央和农业农村部发布多个文件支持家庭农场发展,各地相关支持政策也相继出台。与此同时,学术界从新型农业经营主体、新型职业农民、农业农村现代化、乡村振兴和农业产业联合体等视角逐步开展和深化对家庭农场的研究,相关研究文献呈现爆发性增长。由此可见,我国家庭农场研究的发展脉络与中央相关政策文件的沿革及各地家庭农场的发展实践是相互呼应的。

理论研究与具体实践的良好互动是我国家庭农场健康发展不可或缺的。近10年来,作为一个社会关注度高、政策针对性强、实践指导意义大的重点研究领域,家庭农场研究涉及的学科面广且文献数量多。现有针对该领域的综述类文献多以理论观点归纳为主(易朝辉等,2019;刘惠芳等,2014)[1-2],而在 文献计量分析方面尚存不足。观点归纳的综述成果一定程度上受作者主观臆断和主题挑选的影响,近两年有学者尝试使用CiteSpace 文献计量方法对家庭农场研究进行可视化分析,但存在样本数量少、时间跨度短、量化角度不全面、未结合具体文献对可视化结果进行深入剖析等不足。

本文选择以中国知网(CNKI)数据库的家庭农场研究文献为分析对象。为获取高质量和权威性文献,将文献来源限定为中文核心期刊、CSSCI和CSCD来源期刊,检索时间为2012—2021年,以主题为“家庭农场”进行检索,并对检索结果进行检查、去重、整理、删除不相关文章等处理,最终筛选出1700篇学术论文,进而借助CiteSpace 软件展示国内家庭农场领域的研究现状,包括核心作者与重点文献、研究热点与核心体系、热点演进及前沿趋势等。其中,由于CiteSpace软件不能对CNKI数据库文献进行共被引分析,用于核心作者文献共被引分析的数据来源于CSSCI数据库(文献收集流程同上,共检索到298篇文献)。相比现有文献对家庭农场研究论文的计量分析,本文一方面扩展了样本的时间维度,以更充分的数据更清晰地展现家庭农场研究的发展脉络;另一方面补充了量化工具,在关键词共现、时区、突变等可视化图谱基础上融合了核心作者划分、高被引文献剖析、研究阶段演进等内容,以更系统的方法更全面地反映家庭农场研究成果;同时,图谱量化分析与文本定性分析相结合,既清晰展示了可视化结果,又深度剖析了文献内涵。

二、家庭农场研究的核心作者与重点文献1.家庭农场研究的核心作者分析

核心作者是某一专业领域中发文量多、影响力大、对该研究领域发展有一定引导作用的学者。从表1可知,2012—2021年在家庭农场研究领域以第一作者身份发文量达到三篇以上的学者共有30人,其中居于首位的是武汉大学的郭熙保教授。根据普赖斯定律,当核心高产作者发文量达到研究领域总发文量50%时则形成高产作者群,而家庭农场研究领域中该比例仅为10.41%,说明该研究领域的学者群体较分散。在家庭农场研究中,合作较紧密的核心作者有杜志雄和郜亮亮等、兰勇和易朝辉等、孔祥智和刘同山等,主要是同一科研機构中的师生或同事,属于“学缘”合作,而非学缘关系的学者和跨单位合作研究较少。从核心作者的单位来看,农林类高等院校居多,并基本上是双一流建设高校,其中综合实力较强的科研机构有中国人民大学、中国农业大学、华中农业大学、南京林业大学、中国社会科学院农村发展研究所等。

2.家庭农场研究的重点文献分析

为梳理家庭农场研究的整体脉络,明确核心文献间的逻辑关联,本文筛选整理出影响力大、传播面广的高被引文献(见表2)和高共被引文献(见图1)作为重点文献。重点文献发表的时间均较早,论文作者基本是引领我国家庭农场研究的开拓者,如高强、朱启臻、王春来、郭熙保、黄宗智等。重点文献的研究内容各有侧重,主要可归为四个角度:

一是基础理论视野下家庭农场的形成机制与发展变迁。高强等(2013)阐明了家庭农场的定义与特征,认为制度变革、制度环境与基本国情构成了我国家庭农场的生成机制,家庭农场既能发挥家庭与企业的优势,又能弥补专业大户和农业合作社的不足[3]。该文被引频次和共被引频次均居首位,原因在于其积极响应2013年中央一号文件对家庭农场重要性的定位,较早地从制度变迁、制度环境和基本国情角度对家庭农场的形成与培育进行理论探究,学理性深厚,政策启示明晰,是我国家庭农场领域里程碑式的研究成果,深受业界学者认同。何劲和熊学萍(2014)同样基于制度环境视角指出,家庭农场的形成和演进是适合国情、顺应民意的,且需要具备一套与之相融的制度体系安排4。

二是国际比较视野下家庭农场发展的经验借鉴与路径选择。黄宗智(2014)基于我国“人多地少”的实际国情指出,我国不应照搬照抄美国的农场经营模式,而应发展“小而精”的家庭农场,走多元化的农业现代化道路[5]。杜志雄和肖卫东(2014)分析了荷兰等五个发达国家的家庭农场特征,认为我国家庭农场的健康稳定发展需要以规范的土地流转制度、完善的政府政策支持和健全的社会化服务体系做支撑[6]。郭熙保和冯玲玲(2015)以美国等发达国家为例进行实证分析,指出经济发展、劳动力转移、技术进步等也是影响家庭农场规模扩大的重要因素[7。苏昕等(2014)通过总结世界农业发展经验肯定了家庭经营制度在家庭农场发展进程中的基础作用,强调家庭农场是我国现代农业微观经营组织的重要形式,并认为符合国情的家庭农场发展将显著缩小我国城乡收入差距[8]。

三是比较优势视野下家庭农场的主体地位和经营特征。郭熙保(2013)从“三化”同步角度分析家庭农场产生的重要性与必然趋势,认为农户经营规模太小导致的农业劳动生产率太低使农业现代化成为“三化”中的短板,而家庭农场是实现农业规模经营的主要途径[9]。从制度层面探讨家庭农场的形成机制是主流研究视角,郭熙保从农业现代化角度探讨家庭农场产生的必要性和必然性则是一个新的视角。朱启臻等(2014)、伍开群(2013)、王春来(2014)等认为,家庭农场具有稳定性强、组织程度高、生产效率高、经济效益高、制度优势明显等优越性,是最优的新型农业组织形式,同时其长期稳定发展也需要与其他农业经营主体共生共存、功能互补、发展共赢[10-12]

四是科学发展视野下家庭农场的发展瓶颈与应对策略。岳正华和杨建利(2013)指出,土地归属权模糊、农业人才不足、资金短缺、社会化服务体系不完善等问题阻碍了我国家庭农场平稳高效发展[13]。此外,郭熙保和冷成英(2018)认为,界定不规范、农业保险不配套、农场主文化素质不高、现代化技术薄弱、风险控制措施缺乏等也是家庭农场健康发展进程中不容忽视的问题,因而吸引高素质人才返乡创办家庭农场、加强农业技术推广应用、创新金融支持方式、完善农业保障体系等均是推动家庭农场健康有序发展的有效途径

上述家庭农场研究的重点文献主要分布在2013—2014年,多以理论探究为主,这与该时期鼓励和支持家庭农场发展的中央文件及国家政策的连续颁布紧密相关。可见,我国的家庭农场研究聚焦于中央的三农政策导向,其研究内容与中央宏观政策取向具有高度一致性。考虑到基于高被引频次筛选重点文献受到文章发表时间的影响,为进一步补充家庭农场研究的知识基础和发展链条,整理出2015年后各年的高被引文献(见表3),并按照研究内容和学术观点分为以下三类:

第一,家庭农场与其他农业经营方式的比较研究。赵佳和姜长云(2015)比较了小农户与家庭农场的内涵特征及属性差异,认为家庭农场是我国家庭经营组织创新的重要实践,专业化与兼业化是农业家庭经营组织变迁的二元方向[16]。张红宇和杨凯波(2017)对比了家庭农场与农民合作社、农业企业等其他新型农业经营主体的不同功能定位,强调家庭农场具有集约化水平高、经营者素质高、农产品质量高、生产效率高、管理成本低等优势,认为家庭农场在新型农业经营体系构建和农业农村现代化进程中占据核心地位[17]

第二,基于微观调研数据的家庭农场经营效率分析。孔令成和郑少锋(2016)、钱忠好和李友艺(2020)等利用DEA模型对农场经营效率进行测度,进而分析农场主个体特征(文化程度、从业经历等)、农场经营条件(农场类型、农地规模等)、外部环境(政府政策、社会环境等)等多种因素对家庭农场经营效率的影响[18—19]。张悦和刘文勇(2016)、杨慧莲等(2019)指出,土地经营规模适度是提升家庭农场生产效率的关键,但家庭农场生产经营较易面临过度规模化带来的生产成本上升、稳定劳动力不足等风险,因此破解土地细碎化难题、确定适度经营规模边界是助推家庭农场可持续发展的重要举措[20.211。

第三,新时代家庭农场发展的路径探索。随着“双碳”目标的提出,农业绿色高质量发展逐步受到关注。蔡颖萍和杜志雄(2016)分析发现,与普通小农户相比,家庭农场的绿色生产行为更具生态自觉性,且经营规模较大的家庭农场更注重低碳生产方式的应用21。蔡荣等(2019)基于家庭农场与农业可持续发展之间的关系认为,家庭农场偏好环境友好型生产方式,并强调加入合作社的家庭农场更注重农业生产的环境效应[23)。创新创业也是助推家庭农场向更高层次、更高水平迈进的关键驱动力。易朝辉等(2018)通过层次回归与中介效应检验发现,在家庭农场资源匮乏的约束下,创业拼凑能通过提升农场主创业能力来显著改善家庭农场创业绩效[24]。随着乡村振兴战略的提出与实施,家庭农场在乡村振兴中的作用受到学术界广泛关注。姜长云(2018)探讨了新型农业经营主体间的高质量协同发展,指出龙头企业、农民合作社及家庭农场间的联合合作既有助于其优势互补和高效发展,又对增强农业创新驱动力、推进农业供给侧结构性改革、促进农业现代化发展具有重要作用[25]。

从学术体系完整性来看,我国家庭农场领域的研究文献形成了从理论探讨到实证分析再到关照实践变化的顺应时代诉求的研究脉络,研究内容逐步从前期基础性理论探索向后期指导性实践研究转变。上述重点文献反映了相关研究的连贯性和延展性,并促进了该研究领域产学研的紧密结合,也为我国家庭农场的高质量可持续发展提供了理论基础和实践指引。

三、家庭农场研究的热点与核心体系

1.家庭农场研究的热点分析

通过关键词共现分析(见图2)可以发现,我国家庭农场领域的研究基础扎实、范围广泛。根据关键词共现网络图谱的节点大小,并结合各聚类标签的文献,“土地流转”“规模经营”“适度规模”“乡村振兴”“专业大户”“合作社”等关键词出现频次较高(检索词和表述模糊、分类不当的关键词外),反映了家庭农场领域研究的热点问题。同时,关键词共现网络呈现“中心密集、多点爆发、拓展较广”的特征,高频关键词与低频关键词的联系复杂,子议题间的交叉性也较强。进一步对热点关键词进行归纳整理,可得到由以下4大板块组成的家庭农场研究核心体系:一是“新型农业经营主体”。家庭农场、专业大户、专业合作社三大新型农业经营主体是构建新型农业经营体系的骨干力量,也是我国迈向农业现代化的生力军和主力军。二是“土地流转和适度规模经营”。在我国,农村土地有序流转是农业规模经营的前提,而“人多地少”的国情决定了家庭农场必须走适度规模经营的道路。三是“现代农业禀赋”。家庭农场作为一种有效的农业生产经营形式,其发展壮大受到政府政策、物质资本、人力资本、先进技术、社会化服务体系等多元因素的影响。四是“乡村振兴战略”。乡村振兴是新时代的重大国家战略,家庭农场是实施乡村振兴战略的有效载体之一,家庭农场高质量发展对推动我国农业生产方式转型和农业供给侧结构性改革具有重要战略意义。

2.家庭农场研究的核心体系分析

(1)家庭农场是新型农业经营主体的主力军

家庭农场是一种契合现代农业生产方式的组织形式,与传统小农户或其他新型农业经营主体相比具有显著优势,是我国农业发展政策扶持的重点之一。传统小农户以生计农业为主,户均耕地面积少、机械化程度低、抗风险能力差、处于信息劣势地位、缺乏市场影响力,难以成为中国农业家庭经营的主流形式(王新志等,2020;罗必良,2020)[26-27]。专业大户的经营者身份较宽泛,土地承包关系相对脆弱,流转土地难以集中成片,一味追求大规模粗放经营,难以有效对接市场(郭亮等,2015;邹心平,2017)[28-29]。农业企业的管理规范且具有明晰经营目的,但由于其前期投资和后期生产周期较长,易受自然和市场风险的影响,且难以对雇工建立全面的监管制度和有效的激励措施,经济效益不高(郭熙保,2013;楼栋等,2013;张新文等,2019。而家庭农场以家庭经营为基础,以家庭成员为主要劳动力,并自带一定规模的土地,降低了监督成本和土地流转成本,因而具有凝聚力强、生产效率高、农业专业化水平高等优势(高强等,2013;王新志等,2020)[3][26];家庭农场经济实力强,具有低交易成本优势,善于找寻收益与风险的最佳平衡点(王春来,2014;刘启明,2014)[12][32];农场主懂经营、善管理,具备较强的自生能力和市场谈判能力,是实现农业农村现代化的重要力量(王新志等,2020;韩鹏云,2021)[26][33]

然而,我国家庭农场发展仍处于起步阶段,面临诸多挑战,包括:一是土地流转缺乏完善有效的制度支持,高速度、大规模的土地流转显著增加了土地租金,导致生产成本增加(杜志雄等,2019)[34]。二是 不规范、不明确的家庭农场界定会影响支持政策准确落实,使其发展资源被一些貌似家庭农场的龙头企业所侵占,阻碍其健康发展(郭熙保等,2018)。三是家庭农场主文化素质有待提升,大多数农场主文化素质偏低,对政策认知不全面,制约了家庭农场集约化和规范化发展(郭熙保等,2018)[14]。此外,适 度经营规模界定模糊、金融机构融资难、资本存量低、经营风险控制措施不健全等也是阻碍家庭农场发展不容忽视的问题,我国家庭农场发展之路任重道远。

(2)规范土地流转与适度规模经营是提高家庭农场效率的重要途径

家庭农场是适度规模经营的经济单位,是我国农地规模化經营的最优实践形式(伍开群,2013 由于规模经济在农业生产中是不断变化的,家庭农场适度经营规模是一个相对动态的概念,其规模受自身要素投入、农业技术、地理位置、自然条件等因素的影响(黄新建等,2013)[35]。结合我国农业生产实际,土地面积增加是家庭农场实现规模化经营的必要,但盲目土地扩张也会有损经济效益,因此合适的土地经营规模对家庭农场的健康发展十分重要。家庭农场的适度土地规模存在上下界限,上限是现有技术条件下家庭成员所能经营的最大面积,下限是能使农户获得与打工收入相当经济收益的最小面积(朱启臻等,2014)[10]。

家庭农场的良好培育和高效发展需要以规范的土地流转为前提(朱启臻等,2014)[10]。细碎化土地 造成土地资源浪费、劳动投入和生产成本增加,限制家庭农场规模经营优势的发挥和农业生产效率的提升(韩旭东等,2020)[36]。高效的土地流转作为实现家庭农场规模化经营的重要途径,将小农户分散的土地化零为整,促进细碎化土地合并,降低生产管理成本,既有效提升了家庭农场经营效率,又充分发挥了规模经营的经济效益(田孟等,2015;刘灵辉等,2020)[37—38]。家庭农场适度规模经营也是促进农地规范流转的有效方式。一方面家庭农场经营者具备一定协调处理能力,常通过签订合法书面合同等手段来代替口头约定等传统流转形式,以避免纠纷、保障自身权益,有利于规范土地流转程序;另一方面规模经济效益驱动农场主提高土地流转价格,扩张生产经营规模,这既提升了土地资源使用效率,又激活了土地流转市场(陈骐等,2015)[39]。

然而,我国家庭农场土地有效流转仍面临一些困境挑战。在土地流转前期,部分农户的“惜地”意识与模糊的土地产权认知降低了其土地流转意愿,土地难以集中,无法达到家庭农场经营所需规模(刘灵辉,2019)[40]。此外,农户之间流转信息不对称同样也降低了农地流转效果。在土地流转过程中,农户“坐地起价”“敲竹杠”等机会主义行为也导致土地租金上升、土地成本增加,降低了农场主经营积极性,损害了家庭农场经济效益(王海娟等,2019)[41]。同时,不完善的流转制度与协调机制使许多不规范的农地流转并未基于正式合同,易产生土地纠纷,进而降低农户对土地流转的信任感和继续参与土地流转的意愿(李成民等,20119)[42]。因此,完善土地流转市场、强化农地流转监管制度、加大土地流转宣传力度、强化职业农民教育培训、搭建农地流转信息交流平台等有助于土地流转的高效推进和家庭农场的适度规模经营(李成民等,2019;缪艳丽,2015)[42-43]

(3)现代农业禀赋是促进家庭农场持续良性发展的关键因素

第一,政府政策在家庭农场发展进程中发挥着重要作用。自2013年中央一号文件发布以来,各级政府相继出台了一系列支持家庭农场发展的政策和措施,为家庭农场的快速发展提供了良好的制度环境。刘同山和徐雪高(2019)、邵平和荣兆梓(2015)等指出,政府补贴政策对家庭农场的培育和发展具有积极影响,政府应不断调整补贴思路,完善补贴政策,扩大补贴覆盖面,由财政直补转为对农产品、农业人才、农业科技的投入。曾福生和李星星(2016)、赵佳和姜长云(2015)等分析了扶持政策对家庭农场经营绩效的影响,认为农业扶持政策对家庭农场高效发展至关重要,能够通过改善家庭农场经营环境、提升农场主能力等路径持续改善家庭农场经营绩效[46-47]。

第二,金融支持是市场经济条件下家庭农场持续发展的重要保障。由于家庭农场规模较大,生产经营对先进设备和生产要素的需求较高,需要长期金融支持和大量资本投入(吴婷婷等,2014)[48]。陈鸣 和刘增金(2018)、郭翔宇和房沫含(2016)等通过实证分析验证了金融支持对当地家庭农场经营绩效提升的正向影响,指出多元化金融支持体系和正规金融机构能帮助家庭农场进行有效风险管理。

第三,人才资源也是影响新时代家庭农场现代化经营的关键因素。农场主不仅要有较高的文化素养和知识水平,还应具有较强的科技创新意识和品牌意识,要善于进行品牌经营和风险处理。朱启臻(2013)、童洁等(2015)结合新型职业农民培育热潮探讨新型职业农民与家庭农场的联系,认为家庭农场是新型职业农民发展的主要平台,新型职业农民是家庭农场经营的高效主体[51-52]。农场主作为家庭农 场管理者、劳动者和经营者的结合体,一方面要通过提高自身个人素养、知识水平、经营以及管理能力来提高农场经营绩效,另一方面還应进行长远科学规划以顺应新时代农业发展趋势,不断做大做强家庭农场,从而有力推进农业发展由数量扩张向质量提升转变。

第四,农业技术进步是实现家庭农场高效经营的有效途径。采用与自身需求相匹配的农业新技术能够显著提升家庭农场生产效率,所带来的增收效应在非粮作物种植上更为显著(郭熙保等,2021)。 郭熙保和龚广祥(2021)基于新经济地理学实证检验家庭农场新技术采用行为的空间效应,发现家庭农场的新技术运用主要受自身经营特征影响,并具有显著的正向空间溢出效应,因此应搭建不同地区家庭农场间的信息技术交流平台,促进家庭农场的跨地域学习合作和技术溢出[54]。

第五,完善的农业社会化服务体系也是家庭农场高质量发展的必要条件。家庭农场快速发展壮大离不开覆盖全面、高效快捷、多样化的社会化服务体系建设(高强等,2013)[3],完备的农业基础设施建设是提高家庭农场经济效益、提升农业设施现代化水平、夯实乡村振兴基础的必要条件。

(4)以家庭农场高质量发展推动乡村振兴战略的高效实施

党的十九大提出实施乡村振兴战略,这一重大国家战略的实施大力促进了我国乡村全面发展。作为乡村产业振兴的重要抓手,家庭农场的健康发展有助于搞活农村经济,形成新时代农业发展新格局(肖化柱等,2020)[55]。各地政府应积极响应政策号召,注重完善农业保障制度和基础设施建设,大力推动小农户向家庭农场转变(王新志等,2020)[26]。各地还应着力培育、积累新型职业农民等高等农业人才资源,提升家庭农场高质量发展的市场竞争力,推动乡村振兴战略平稳快速实施(熊颖 等,2020)

四、家庭农场研究的热点演进与前沿趋势

1.家庭农场研究的热点演进分析

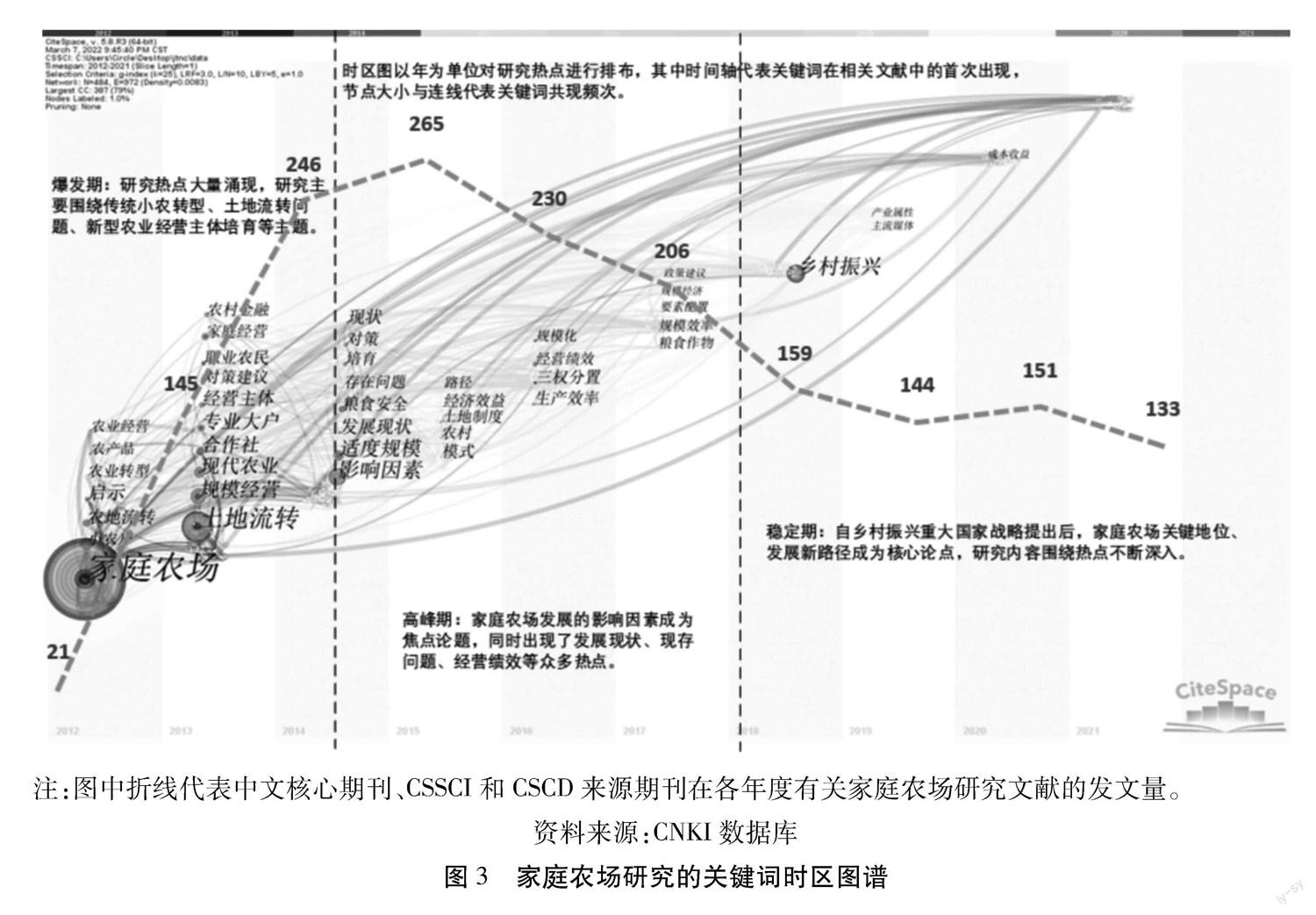

通过对关键词进行时区分析,结合年发文量考察家庭农场研究的热点演进(见图3)。总体上看,家庭农场领域的研究经历了三个阶段,研究热词的阶段性差异较大,并呈现趋于“少而精”的演变趋势。(1)在2012—2014年的研究爆发期,家庭农场的研究热潮骤然兴起(后两年的平均发文量增加至196篇),研究热点大量迸发,主要围绕传统小农户转型、新型农业经营主体培育和农地流转及规模经营等问题展开(高强等,2013;何劲等,2014;陈玲,2013;孙新华,2013;栾谨崇,2013)[3-4][57-59]。(2)在2015—2017年的研究高峰期,研究热点之间连线紧密,研究内容连贯交叉,年平均发文量达到234篇。在此期间,土地流转逐渐退出研究热点,适度规模经营仍是学界关注焦点之一,相关文献主要运用横向和纵向对比等研究方法对家庭农场的发展现状、影响因素、生产效率、经济绩效、发展对策等进行探究(张悦等,2016;曾平生,2016;兰勇等,2015;何劲等,2017)[20][60-62]。(3)在2018—2021年的研究稳定期,研究热点有所减少,但发文量仍维持在较高水平(年平均发文量保持在147篇)。在此期间,相关文献侧重于分析家庭农场在乡村振兴和农业农村现代化进程中的基础地位、发展瓶颈和运作机制等(朱启臻,2018;易朝辉等,2020)[63-64]。由此可以看出,我国家庭农场研究的热点及其演进与中央相关政策的出台和演变高度吻合,再次表明家庭农场的学术研究是在国家政策导向的指引下展开的。

2.家庭农场研究的前沿趋势分析

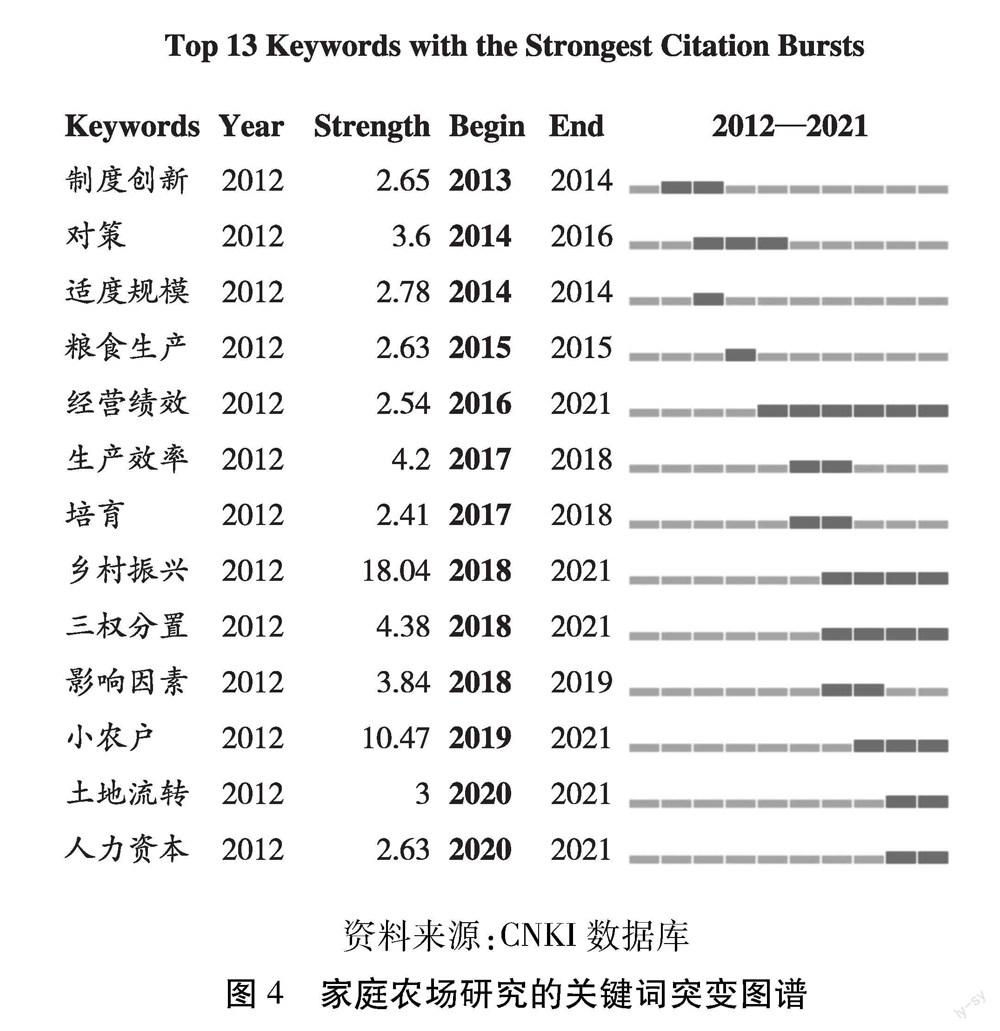

根据关键词突变分析(见图4),“乡村振兴”是近10年使用频次骤增的关键词,突变强度高达18.04,这与2017年党的十九大提出乡村振兴战略存在直接关联。家庭农场是实现乡村振兴的主力支撑,实现小农户与现代农业有机衔接,推动其向家庭农场等新型农业经营主体转变是乡村振兴战略的关键内容(高强,2019;孔祥智等,2018)[65-66]。推测在未来短时期内,“经营绩效”“乡村振兴”“三权分置”“人力资本”等仍将是家庭农场研究的热点。

五、总结与展望

本文基于知识图谱分析了我国家庭农场研究的发展动态、研究热点、核心体系、热点演进及前沿趋势,得出以下结论:(1)我国家庭农场研究方兴未艾,相关研究的发展经历了爆发期、高峰期和稳定期,且研究热点演进与中央的三农政策沿革相互呼应。尤其是2013年中央一号文件对家庭农场重要地位的肯定以及鼓励并支持土地向家庭农场等新型农业经营主体流转,掀起了一轮阶段性的家庭农场研究热潮。家庭农场研究的核心力量突出、新兴力量活跃,领军人物有高强、朱启臻、王春来、郭熙保、黄宗智等;核心作者独立研究与相互协作并进,合作者之间基本属于“学缘”关系,跨机构、跨团队的合作研究不足,研究机构以农林类高等院校为主;高被引的重点文献逐步形成包括基础性理论探讨、现实性实践探索、新时代背景契合的完整研究体系。(2)家庭农场研究的热点呈现“中心密集、多点爆发、拓展较广”的网络结构特征,各热点间综合交叉、互促互融,进而形成由“新型农业经营主体”“土地流转和适度规模经营”“现代农业禀赋”“乡村振兴战略”4大板块组成的家庭农场研究核心体系。(3)不同阶段家庭农场研究的侧重不同,但前后关联相继,研究内容由传统小农户转型、新型农业经营主体培育、农地流转和适度规模经营等逐渐拓展到家庭农场发展的影响因素分析与经济绩效评价,并积极开展新时代乡村振兴和农业农村现代化背景下家庭农场高质量发展的实践应用性研究,其中“经营绩效”“乡村振兴”“三权分置”“人力资本”等仍将是短期内家庭农场研究的热点。

综上所述,我国学术界对家庭农场的研究与中央政策导向高度契合,研究成果涵盖家庭农场的内涵特征、规模界定、比较优势、战略意义、发展瓶颈、影响因素、演变路径等方面,理论剖析与实践探究相辅相成,且研究目的明确、研究内容丰富、研究链条完整。但当前的家庭农场研究仍存不足,主要表现在以下三个方面:

一是与前沿经济学理论的契合不充分。现有的家庭农场研究多基于传统经济学理论做出一定拓展与改进,未有效结合新兴经济学思想进行突破性理论创新。比如,理论分析多局限于古典经济学范畴,基于“理性经济人”对家庭农场主及家庭农场行为展开分析,而忽略家庭农场主可能因“小农意识”而产生非理性认知和行为。同时,关于家庭农场的发展路径研究多倾向于借鉴国外发展经验为我国家庭农场发展出言献策,逐渐形成较为固化的思维框架,较少基于我国复杂国情和现实农业要素禀赋结构对中国特色家庭农场的发展道路展开深入探讨。

二是数据获取困难与研究方法受限。目前家庭农场研究中的实证分析多依赖田野调查、实地走访、问卷分析等传统数据收集方法,不但数据的时效性不受保障,而且可信度往往受到被调查对象的主观意愿、问卷设计弹性、问卷回收效度等多种因素的影响。同时,部分实证研究尝试利用宏观数据库搜集可用数据,如《中国农村统计年鉴》《中国农村合作经济统计年报》等专业年鉴,但可获取的數据十分有限。目前一些家庭农场微观数据库已初步建立,如武汉大学经济发展研究中心的家庭农场数据库、浙江大学的中国涉农企业数据库(CCAD)、中国社会科学院农村发展研究所的全国家庭农场监测数据等,但总体数量有限且存在访问权限受限、数据难以获取等问题。数据的不充分导致相关文献难以精准刻画家庭农场的发展现状和趋势,同时也限制了研究方法的改进。比如,由于数据来源的局限,实证研究多采用Probit、Logistic、Tobit分析等一般计量分析方法,存在内生性偏误、解释能力有限、估计结果精度低等缺陷,同时也不能反映家庭农场发展的空间相关性和异质性。可见,相关数据获取的困难及其带来的研究方法受限在一定程度上阻碍了家庭农场研究的进一步深化和拓展。

三是研究视角有待进一步拓展。现有研究多基于家庭农场发展的历史沿革与客观经验对其特征优势、经营现状、发展瓶颈等进行探究,而与时代背景、政策变化、国际趋势等结合不够,研究成果对家庭农场发展的指导意义往往具有一定滞后性。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,加上经济社会的持续发展和转型升级,家庭农场的发展也面临新的机遇和挑战。比如:(1)自“双碳”目标提出以来,绿色经济和可持续发展受到社会各界广泛关注。农业是我国碳排放的重要来源之一,以低碳化带动农业发展绿色转型成为节能减排的有效路径。家庭农场作为农业农村现代化的主要实践形式之一,对其生态和环境绩效、低碳发展路径等的探究显得尤为重要。(2)随着网络技术、信息技术、人工智能等的快速发展和广泛应用,平台经济、电商经济、数字经济等多种新经济样态迅速兴起,如何促进家庭农场的电商化、平台化、数字化转型成为需要持续深入研究的新课题。(3)进入新发展阶段,在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,乡村振兴和农业现代化需要推进共同富裕,作为新型农业经营主体的主力军,促进共同富裕是家庭农场发展的题中应有之义。(4)自2020年新冠疫情爆发以来,家庭农场的发展受到较大冲击,疫情对家庭农场的影响及其路径、农场主如何进行有效风险管理、防控常态化下家庭农场面临的挑战机遇与政策支持等成为亟待解决的现实问题。而已有的家庭农场文献鲜有针对环境问题、数字经济、共同富裕、新冠疫情等展开深入研究。

基于上述分析,未来我国家庭农场研究应着力于在以下方面取得进展和突破:

第一,完善分析框架,有效促进家庭农场理论创新。未来的家庭农场研究需要充分融合行为经济学、新结构经济学、空间经济学、信息经济学、数字经济学、网络经济学等前沿经济学理论,构建更具时代指导性的理论框架。同时,还要打破传统学科壁垒,促进家庭农场研究多学科、多领域、多形式的交叉融合发展。此外,还需在加强理论探索的基础上,基于典型样本总结家庭农场发展的中国经验(如要素禀赋特征、组织模式特征、成长路径特征、有为政府特征等),探究中国特色家庭农场发展的内在规律和运行机制,并进行理论提升,进而为家庭农场理论发展贡献中国智慧,为世界各国的家庭农场实践提供路径借鉴。

第二,扩充数据来源,不断改进家庭农场实证研究方法。要在继续重视田野调查、实地走访、问卷分析等传统数据收集方式的基础上,积极应用Python爬虫、大数据、云计算等数据挖掘手段拓展数据获取渠道,并加强家庭农场微观数据库建设,为相关实证分析提供精准丰富的数据来源。同时,要搭建家庭农场研究领域的信息交流合作共享平台,促进专家学者、科研机构间的数据共享和不同数据源间的交互融合。在研究方法上,既要充分利用结构模型、空间计量、网络分析等科学分析方法,又要融合机器学习、因果推断等前沿信息技术,提高家庭农场实证研究的科学性、精准性和细致化。

第三,扩宽研究视角,充分契合家庭农场发展的时代背景。我国的家庭农场研究需要进一步拓宽视角,要紧跟乡村振兴和农业农村现代化步伐,顺应数字化、绿色化(低碳化)、智能化、网络化等新趋势,通过理论创新和前瞻性的政策研究为促进家庭农场高质量发展提供智力支持。比如:数字技术、低碳技术、智慧技术等新技术如何为家庭农场高质量发展赋能,怎样形成生态友好型、科技驱动型、信息智慧型的家庭农场发展新模式,怎样通过发展家庭农场促进共同富裕,家庭农场如何与其他新型农业经营主体合作进而构建立体式、复合型的现代农业经营体系,如何有效提高家庭农场抵御各种风险的能力,等等,均是未来家庭农场研究需要解决的关键问题。

参考文献:

[1]易朝辉,段海霞,兰勇.我国家庭农场研究综述与展望[J].农业经济,2019(1):15—17.

[2]刘惠芳,王青.我国家庭农场研究综述[J].江苏农业科学,2014(5):448—450.

[3]高强,刘同山,孔祥智.家庭农场的制度解析:特征、发生机制与效应[J].经济学家,2013(6):48—56.

[4]何劲,熊学萍.家庭农场绩效评价:制度安排抑或环境相容[J].改革,2014(8):100—107.

[5]黄宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗?[J].开放时代,2014(2):176—194+9.

[6]杜志雄,肖卫东.家庭农场发展的实际状态与政策支持:观照国际经验[J].改革,2014(6):39—51.

[7]郭熙保,冯玲玲.家庭农场规模的决定因素分析:理论与实证[J].中国农村经济,2015(5):82—95.

[8]苏昕,王可山,张淑敏.我国家庭农场发展及其规模探讨—基于资源禀赋视角[J].农业经济问题,2014(5):8—14.

[9]郭熙保.“三化”同步与家庭农场为主体的农业规模化经营[J].社会科学研究,2013(3):14—19.

[10]朱启臻,胡鹏辉,许汉泽.论家庭农场:优势、条件与规模[J].农业经济问题,2014(7):11—17+110.

[11]伍开群.家庭农场的理论分析[J].经济纵横,2013(6):65—69.

[12]王春来.发展家庭农场的三个关键问题探讨[J].农业经济问题,2014(1):43-4

[13]岳正华,杨建利.我国发展家庭农场的现状和问题及政策建议[J].农业现代化研究,2013

[14]郭熙保,冷成英.我国家庭农场发展模式比较分析—基于武汉和郎溪调查数据[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(11):171-180.

[15]郭熙保,冷成英,我国家庭农场发展的十大特征—基于武汉和郎溪607户家庭农场的比较分析[J].经济纵横,8(10):43-58+2.

[16]赵佳,姜长云.兼业小农抑或家庭农场—中国农业家庭经营组织变迁的路径选择[J].农业经济问题,2015(3):11-18+110.

[17]张红宇,杨凯波.我国家庭农场的功能定位与发展方向[J].农业经济问题,2017(10):4-10

[18]孔令成,郑少锋.家庭农场的经营效率及适度规模—基于松江模式的 DEA 模型分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(5):107-108

[19]钱忠好,李友艺.家庭农場的效率及其决定—基于上海松江943家庭农场2017年数据的实证研究[J].管理世界,2020(4):168-180+219

[20]张悦,刘文勇.家庭农场的生产效率与风险分析[J].农业经济问题,2016(5):16-21+110.

[21]杨慧莲,李艳,韩旭东,等.土地细碎化增加“规模农”农业生产成本了吗?—基于全国776个家庭农场和1166个专业大户的微观调查[J].中国土地科学,2019(4):76-8

[22]蔡颖萍,杜志雄.家庭农场生产行为的生态自觉性及其影响因素分析—基于全国家庭农场监测数据的实证检验[J].中国农村经济,2016(12):33—45.

[23]蔡荣,汪紫钰,钱龙,等.加入合作社促进了家庭农场选择环境友好型生产方式吗?—以化肥,农药减量施用为例[J].中国农村观察,2019(1):51—65.

[24]易朝辉,罗志辉,兰勇.创业拼凑,创业能力与家庭农场创业绩效关系研究[J].农业技术经济,2018(10)8(10):86-96

[25]姜长云.龙头企业与农民合作社,家庭农场发展关系研究[J].社会科学战线,2018(2):58—67.

[26]王新志,杜志雄.小农户与家庭农场:内涵特征、属性差异及演化逻辑[J].理论学刊,2020(5):93—101.

[27]罗必良.小农经营、功能转换与策略选择—兼论小农户与现代农业融合发展的“第三条道路”[J].农业经济问题,2020(1):29—47.

[28]郭亮,刘洋.农业商品化与家庭农场的功能定位—兼与不同新型农业经营主体的比较.西北农林科技大学学报(社会科学版),2015:87-91.

[29]邹心平.论家庭农场在新型农业经营体系中的主体地位[J].求实,2017(2):84-96.

[30]楼栋,孔祥智.新型农业经营主体的多维发展形式和现实观照[J].改革,2013(2):65—77.

[31]张新文,高啸.农业经营主体的类型比较、效益分析与进路选择[J].现代经济探讨,2019(3):101—107.

[32]刘启明.家庭农场内涵的演变与政策思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),20:86-94.2014(3):86

[33]韩鹏云.农业现代化的实现路径及优化策略[J].现代经济探讨,2021:111-118.

[34]杜志雄,肖卫东.农业规模化经营:现状、问题和政策选择[J].江淮论坛,2019(4):11-19+28.

[35]黄新建,姜睿清,付传明.以家庭农场为主体的土地适度规模经营研究[J].求实,2013

[36]韩旭东,王若男,杨慧莲,等.土地细碎化、土地流转与农业生产效率—基于全国2745个农户调研样本的实证分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(5):143-153

[37]田孟,贺雪峰.中国的农地细碎化及其治理之道[J].江西财经大学学报,2015(2):88-96.

[38]刘灵辉,田茂林,李明玉.土地流转对家庭农场经济效益的影响研究—基于四川、湖北、江苏、山东336户家庭农场的调研[J].河北经贸大学学报,2020(5):87—97.

[39]陈骐,刘丽文.发展家庭农场促进农村土地适度流转[J].决策探索,2015(8):50-51

[40]刘灵辉.家庭农场土地流转集中的困境与对策[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019(2):109—115.

[41]王海娟,胡守庚.土地细碎化与土地流转市场的优化路径研究[J].学术研究,2019(7):45-52+177.

[42]李成民,蘇洋,刘健,三权分置背景下农户土地流转现状、困境及对策建议—以南疆阿瓦提县为例[J].农村经济与科技,2019(24):16—17.

[43]缪艳丽.农村土地流转问题探析—以辽宁及本溪地区为例[J].农业经济,2015(2):112—113.

[44]刘同山,徐雪高.政府补贴对家庭农场经营绩效的影响及其作用机理[J].改革,2019(9):128—137.

[45]邵平,荣兆梓.家庭农场财政补贴政策的效用研究—以上海松江模式为例[J].上海经济研究,2015(9):112-119.

[46]曾福生,李星星.扶持政策对家庭农场经营绩效的影响—基于SEM的实证研究[J].农业经济问题,2016(12):15-22+110.

[47]赵佳,姜长云.家庭农场的资源配置、运行绩效分析与政策建议—基于与普通农户比较[J].农村经济,2015(3):18-21.

[48]吴婷婷,余波.家庭农场发展的金融支持研究—以江苏省南通市为例[J].当代经济管理,2014(12):47-51.

[49]陈鸣,刘增金.金融支持对家庭农场经营绩效的影响研究[J].资源开发与市场,2018(6):819-824+867.

[50]郭翔宇,房沫含.家庭农场发展的影响因素分析—基于东北地区124 户家庭农场的实地调研[J].广东农业科学, 2016(3):186-192.

[51]朱启臻.新型职业农民与家庭农场[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013(2):157-159

[52]童洁,李宏伟,屈锡华.我国新型职业农民培育的方向与支持体系构建[J].财经问题研究,2015(4):91-96.

[53]郭熙保,龚广祥,新技术采用能够提高家庭农场经营效率吗?基于新技术需求实现度视角[J].华中农业大学 学报(社会科学版),2021(1):33-42+174-175.

[54]郭熙保,龚广祥.家庭农场农业新技术采用行为的空间依赖性研究[J].社会科学战线,2021(3):93-100+281.

[55]肖化柱,邓玲.基于“三位一体”功能视角的家庭农场制度创新研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2020(4):41-46.

[56]熊颖,李虹媛,杜姗姗,等,乡村振兴下家庭农场在我国发展问题研究—以武陵山片区为例.中国市场,2020(33):17-18+21.

[57]陈玲.小农、中农抑或大户:中国农业的发展战略选择[J].农村经济,2013(10):13—16.

[58]孙新华.农业经营主体:类型比较与路径选择—以全员生产效率为中心[J].经济与管理研究,2013(12):59-66.

[59]栾谨崇.规模化经营下的农业微观组织的演变与选择[J].理论探讨,2013(5):83—86.

[60]曾平生.我国家庭农场发展现状及其对策研究[J].中国农业资源与区划,2016(4):56-61.

[61]兰勇,谢先雄,易朝辉,等.农场主经历对农场发展影响的实证分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015(4):92-97.

[62]何劲,祁春节.中外家庭农场经营绩效评价比较与借鉴—基于湖北省武汉市家庭农场经营绩效评价体系构建[J].世界农业,2017(11):34-39+178.

[63]朱启臻.乡村振兴背景下的乡村产业—产业兴旺的一种社会学解释[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018(3):89-95.

[64]易朝辉,段海霞.家庭农场创业瓶颈及实现路径—基于湖南省八地区的实地调研[J].农业经济问题,2020(2):126-134.

[65]高强.家庭农场优先发展的战略意义、核心议题与对策建议[J].新疆农垦经济,2019(6):21—28.

[66]孔祥智,穆娜娜.实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J].农村经济,2018(2):1—7.

Family Farm Research: Knowledge Graph, Research Hotspots and Frontier Trends

SHEN Qiong,PAN Yu-xi

(School of Business, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001,Henan,China)

Abstract: As the main force of new agricultural management entities, the high-quality development of family farms requires a good interaction between specific practice and theoretical research. Since the release of the 30 No. 1 Central Document in 2013, family farms have become a research hotspot for many scholars,and the research content is highly consistent with the direction of the central policy. Therefore, it is necessary to clarify the development context, hotspot evolution and frontier trends of family farm research in China.

Taking the academic papers published on Chinese core journals, CSSCI and CSCD source journals in the CNKI database from 2012 to 2021 with term including “family farms" as the research objects, this paper uses CiteSpace software to systematically sort out and visualize the core authors and key literature, research hotspots and core systems, hotspot evolution and frontier trends of family farm research. The following conclusions are drawn. (1) The research on family farms in China is in the ascendant, and has experienced an outbreak period from 2012 to 2014, a peak period from 2015 to 2017, and a stable period from 2018 to 2021; the core forces engaged in family farm research are prominent and emerging forces engaged in family farm research are active, but the cross-institutional cooperative research needs to be strengthened; the key literature has formed a complete research system of “basic theoretical discussion-realistic practice exploration-background fitting in the new era”. (2) The research hotspots of family farms present a network structure of “intensive centers, multi- point outbreaks, and wide expansion", and have obvious policy orientation; the various hotspots are comprehensively intersected, mutually promoted and integrated, and a core system consisting of four major sections, “new agricultural management entities”, “land transfer and moderate scale management”, “modern agricultural endowments” and “rural revitalization strategy", is formed. (3) The emphasis of family farm research at each stage is different, but the context is successive. The research content has gradually expanded from the transformation of traditional small farmers, the cultivation of new agricultural management entities, farmland transfer and moderate scale management to the analysis of the influencing factors and economic performance evaluation of the development of family farms. At the same time, scholars areactively carrying out practical and applied research on the high-quality development of family farms under the background of rural revitalization and agricultural and rural modernization in the new era. Among them, “operational performance”, “rural revitalization”, “separating rural land ownership rights, contract rights, and management rights" and “human capital" will remain the hotspots of family farm research in the short term. At present, the agreement between family farm research in China and cutting-edge economic theories is not sufficient, the data acquisition of empirical analysis is difficult and the research methods are limited, and the research perspective needs to be further expanded. Future family farm research needs to fully integrate cutting- edge economic theories, build a more era-oriented theoretical framework, and achieve multi-disciplinary, multi-field, multi-form, and cross-integrated development. At the same time, it is necessary to summarize China's experience in the development of family farms based on typical samples, and to improve the theory, so as to contribute Chinese wisdom to the development of family farm theory and provide a reference for the practice of family farms around the world. In addition, data sources should be actively expanded, the empirical analysis methods of family farm research should be continuously improved, and the research perspective should be broadened in line with the background of the development of family farms (common prosperity, rural revitalization, agricultural and rural modernization, digitization, green and low carbonization, intelligence, networking, etc.).Key words: family farms; new agricultural business entities; knowledge graph; core system; research hotspots; core authors; key literature

CLC number:F324.1 Document code: A Article ID:1674-8131(2022)03-0017-15

(編辑:刘仁芳)