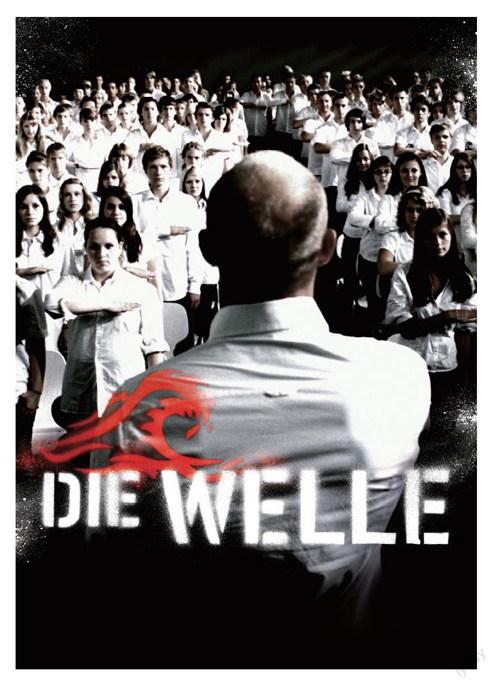

德国教育电影《浪潮》中蒂姆的人物形象评析及现代启示

2022-05-30朱雯熙

朱雯熙

摘 要:《浪潮》(Die Welle)是一部由丹尼斯·甘塞尔指导的德国教育影片,于2008年在德国首映。影片是根据1967年的真实故事“第三浪潮”改编而成。电影展示了学生们在老师的教学实验中逐步体验并参与建立起一个小型极权组织的过程。而男主人公蒂姆则是该过程中受到最大影响和伤害的人。《浪潮》中蒂姆的人物形象评析将从教学实验前后蒂姆的性格变化入手,进而分析变化产生的原因,以及极权组织的建立与最终导致其自杀的关系,进而指出蒂姆的经历带给我们的启示。

关键词:浪潮;蒂姆;极权主义;群体心理

基金项目:本文系2021年度大连外国语大学科研基金项目“德国表现主义电影的疾病叙事及伦理意蕴研究”(2021XJQN07)阶段性研究成果。

德国教育影片《浪潮》(Die Welle)以1967年4月发生在美国加利福尼亚州的“第三浪潮”事件为原型,讲述了一个在德国小镇校园里发生的悲剧故事。历史课教师文格尔(Rainer Wenger)在讲解独裁统治时,对学生们提出了一个有趣的问题:独裁统治在当代德国是否还会卷土重来?深受文明社会影响的学生们都对此嗤之以鼻。因此,老师决定和班上的学生们共同进行一个教学实验,模拟并体验独裁政治逐步建立的过程。以“浪潮”为名,他引导学生们喊统一的口号、穿同款的服装、甚至以设定的方式打招呼。三天后,“浪潮”中的每个人都对“刚刚”设立的组织产生了高度的认同——他们团结、亢奋、激进,所有持不同意见的人都被其视为“异类”。特别是原本性格内向、沟通能力差而且自卑的学生蒂姆(Tim)一改往日孤僻的性格,積极投身于“浪潮”之中。随着时间的推移,在同其他班级的一次群体斗殴中,老师意识到了事态的严重性,遂将全班学生召集到礼堂中,宣布实验的结束和组织的解散。然而,早已将“浪潮”视为“信仰”并希望它能够继续存在、蓬勃发展的蒂姆因“信仰”幻灭而精神崩溃,开枪打伤了一名同学后饮弹自尽。

一、教学实验前的蒂姆:“一个人的孤单”

从电影的叙事主线来看,主人公蒂姆“个人经历的生命故事”贯穿始终[1]。电影的开篇出现了诸多校园场景,如卡罗(Karo)与男友激情热吻、马尔科(Marco)和好友丽莎(Lisa)谈天说地、凯文(Kevin)与自己的“小团体”成员把酒言欢等。相比于他人的积极、活泼和开朗,蒂姆总是很沉默,他没有如卡罗一般的主见、没有如马尔科一般擅长运动,除了在课堂上回答老师提出的问题,他从不与他人主动说话。蒂姆的性格让他被同学排斥、嘲笑,甚至被打压为学校的底层。长期处于被动中的蒂姆并没有选择反抗,而是不断地妥协、忍耐、压抑,虽然这种感受是令人痛苦的,但它却实实在在地充斥着蒂姆生活的每一个角落。当蒂姆与父母分享校园生活点滴时,父母的眼神错开了蒂姆充满期待的视线,没有人在意他度过了怎样的一天。当他试图与父母交流心中所思所想时,父亲“不耐烦地看了他几眼后让他少说点话”,这种冷酷让原本内向的蒂姆把感情锁在内心深处。当蒂姆形单影只地走在诺大的校园之中时,仿佛被整个世界“抛”在了这里,他无法感知自身的价值,只能默默地承受着一个人的孤单。至此,影片“通过个人经历的叙事提出关于生命感觉的问题,营构具体的道德意识和伦理诉求”[2]。它带给观众的并非仅仅是一种道德教诲或道德启示,而是通过作为叙事文本的影片,观众能够和影片中塑造的人物进行对话,从而在生命的感觉上形成共鸣。

二、教学实验中的蒂姆:“一群人的狂欢”

蒂姆的沉默寡言并非是其性格的真实写照,而只是一种“保护伞”。他害怕受到父母的冷待和同学的欺凌,他想要保护自己不受伤害,所以选择在潜意识里封闭自我。事实上,在家庭中没有得到归属感的蒂姆向往集体、渴望被接纳,他希望通过成为团体内的一员来弥补本应在家庭中建立的亲密关系。然而,当他卑微地为了融入集体铤而走险、主动为以凯文为首的小团体免费提供毒品,换来的也只是“免费供货商”的头衔。当懦弱且追求归属感的蒂姆亟待为积压许久的压抑情绪寻找突破口时,“浪潮”如救命稻草般出现了。蒂姆满怀期待地望向文格尔,听其叙述实验规则,眼神中充满希望,因为他看到了自身价值的实现方式。

实验的开始阶段,文格尔老师从身边的小事入手,强调纪律性,如:不经允许,不得发言;发言必须起立;课上坐姿必须端正等等。这些蕴含着等级制度的规则使学生们不自觉地开始接受“绝对服从”[3]。为了更易被接受,文格尔老师赋予了规则以“科学性的说辞”,这使得实验效果比想象中更好,原本懦弱的蒂姆开始拒绝向流氓提供毒品,开始反击他人对集体的侮辱。“群体力量的诞生,首先是通过一些渐渐根植于人们心灵之中的理念的传播。”[4]文格尔深知理念的重要性,随即为教学实验提出了几条格言:纪律成就力量、集体成就力量、行动成就力量,并将其解释为“独立思考会让社会变得尔虞我诈,人与人之间互相帮助则会变得更加强大”[5]。在跟随“浪潮”的进程中,蒂姆的地位获得了明显提升。集体中的其他人开始对他加以保护,将他作为“朋友”、同伴对待。在冒着生命危险爬上高楼、把“浪潮”的标志公之于众后,蒂姆甚至成为“浪潮”的中心成员,这不仅让他第一次进入了别人的视野,赢得了尊重,也让他第一次拥有发言权,第一次看到了理想生活的模样。

然而,“简单而纯粹的肯定,摆脱一切逻辑推理和证据,是让观念渗透到群体精神的有效途径”[4]。上述的规则已经让成员们逐渐习惯于听从命令,所以接受来自领导者的新观点也变得不再困难。“浪潮”彻底地改变了蒂姆原本的悲惨生活,使他实现了自身的价值。因此,对于“浪潮”和文格尔,蒂姆愿意去依赖、去崇拜、去服从,甚至为他奉献全部的力量和热情,如果说 “浪潮”是蒂姆心中新的王国,文格尔先生就是不可撼动的“国王”。

“每个人都有表达感情的本能,但因为理性的存在,他们会权衡利弊,在表达之前考虑后果,从而控制自己的行为。……一旦人性的觉醒和责任的分散结合起来,来自传统道德的约束会变得更小,其造成的后果可能是惊人的。”[4]当学生们按照文格尔老师给出的节奏集体跺脚、当他们对街道和商场进行暴力破坏、当他们挑衅其他社会团体时,集体的力量开始发酵,并逐步走出了正轨,走向了偏差。此时,团体的强调削弱了个体的概念。他们认为自己是“匿名”的,不会因为自己的行为而受到惩罚,所以道德和控制行为的责任感便消失得无影无踪。他们变得不守纪律、蛮横无理,开始做一些单独行动时不敢做的事情。他们开始使用“集体的力量”去排除自己不喜欢的事物;开始有意识地保持一致,防止这种力量被破坏;开始为了换上统一的服装——白衬衫和牛仔裤而烧掉原本的衣服;开始毫无保留地维护集体中的成员,而排斥任何否定的声音。就这样,一种不正常的和谐出现了,抑或称之为“扭曲”,其中有着“不宽容、完全支配和保守”,有着无论在外表还是心理上“追求极致的统一”,但也凭借着这种“扭曲的和谐”让成员们有了“社会安全感和归属感”,从而在“群体的狂欢”中渐渐陷入了极权主义的深渊[6]。

三、教学实验结束时的蒂姆:“从囚徒到末路”

不同于真实事件的结局,影片《浪潮》的结局更加富有戏剧性和悲剧性。它以蒂姆的死亡、以年轻生命的逝去,带给受众更为直观的冲击。对于为何加入“浪潮”,每个成员都给出了自己的解释,马尔科是为了得到关注、凯文是迫于群体压力,而对于蒂姆来说,“浪潮”就如同紧握在手中的枪,赋予了他一种梦寐以求的力量,一种足以改变命运的力量。“浪潮”给予他平等、朋友、受重视的机会甚至归宿。长期的缺乏让他对于这种力量有着迫切的需求和近乎疯狂的渴望。因此,他深陷其中,无法自拨。过去那个不满的、无意义的、无希望的蒂姆消失了,他找到了一个自己需要而又需要自己的组织,有了为之奋斗的理想。在此,他不再是一个失败者,而是一个强大集体的一部分。在蒂姆心中,“浪潮”即是他现在所拥有的一切,他愿意成为臣服于其中的“囚徒”。如此狂热的囚徒怎会允许王国被破坏?当文格尔宣布解散“浪潮”,蒂姆崩溃了。没有人可以主动退出的“王国”即被“国王”自己宣布结束,上一秒还茁壮成长的“乌托邦”瞬间化为灰烬,心中的理想世界竟然是被否定和不复存在的。对于此时的蒂姆而言,只有信念的崩塌与绝望的降临。

随后,蒂姆用行动将其对于“浪潮”和文格尔先生近乎疯狂的信仰展现出来。当听到唯一的归属“浪潮”即将消失时,蒂姆把枪举向了文格尔先生,因为是他毁掉了自己的理想世界。而當听到文格尔“如果你这样做的话,能领导‘浪潮的文格尔先生就不存在了”的话时,蒂姆掉转枪口,吞枪自杀。即使自己的理想王国破灭了,他仍不愿伤害有可能继续领导“浪潮”的“国王”,而选择以了结绝望的自己作为惩罚。

四、蒂姆悲剧的现代启示

“每个悲剧都有殉道者,他们是矛盾冲突最激烈的所在,他们的死是戏剧性的,但影片却一步步把它的发生导向了必然。”[7]为“追求个体的自由的群体集合”抑或是“追求群体优越感的个体集合”而殉道都是可惜的,却引发观者更多的对于个人意义和成长的思考。蒂姆的死始于极权组织的教学实验,却又是家庭与社会交织下的必然。从蒂姆的悲剧中,可以得到两个方面的启示。

首先,蒂姆的家庭教育存在着明显的问题。虽家境优越,却得不到关爱,被叫作“软脚虾”,他令人担忧的性格与其说是自己内心生活的表达,不如说反映了令人烦扰的家庭影响。他渴望自由,却在“追求自由的过程中,又对自由产生了恐惧感”[8]。正如德国心理学家艾里希·弗洛姆所说,“人类在追求自由时,必然会与集体远离,到—定程度上会产生不可避免的孤独感。于是人们就开始逃避自由,加入集体,寻找归属感。”[9]作为最基本的教育雏型,家庭教育能够把人引入“善”的世界,也能把人带入“恶”的领域。“家庭教育确乎是人人所必需的……愚蠢的人需要得受教导,好使他们去掉本性中的愚蠢……一个活泼的心理如果没被父母正确的引导和对待,它便会被无益的、稀奇的、有害的思想所困扰,会成为自己毁灭的原则。”[10]因此,父母应该重视孩子的成长,重视他们内心的想法,重视他们的梦想,重视起决定性作用的家庭氛围和教育方法以及自己对待孩子的方式,每一个细微的动作,甚至是眼神,都会被孩子感知,从而无声地对孩子的一生产生影响。

其次,从社会教育的角度而言,蒂姆同样成为了“牺牲品”。他的确在学校里接受着教育,只是他接收到的是一种具有“独裁”色彩的政治教育。“浪潮”将原有的出身、信仰、家庭环境排除在外,而让学生们“人人平等”;“浪潮”让每个人成为运动的一分子,使学生们有了“为之奋斗的理想”,使“生活重新有了意义”。然而,学生们只记得自己对浪潮的热情和集体的力量,却没有注意到自己的变化:冲动、情绪化、攻击性、失去自我。憧憬乌托邦不是错,真正的错是这种乌托邦被赋予魔力,从而变得激进并具有进攻性。当原本为中性的“浪潮”二字演变成一种暴力、便成了恶,当个人的理性是无法发挥作用时,“只有借助自由的信念和合理的生活方式才能压制它”[11]。换言之,对于处于不成熟阶段的年轻人,需要通过社会教育对其进行引导,从而给予其足够的信仰、奋斗的目标,以及能使其成为真正的“人”的真实力量。与此同时,作为社会性动物,个人总会跟社会联系在一起。作为年轻一代,要坚守正确的价值观和信念,不能被群体的原始冲动裹挟,而是要不断培养自身独立思考的能力。

参考文献:

[1]刘小枫.沉重的肉身——现代性伦理的叙事纬语[M].北京:华夏出版社,2004:7.

[2]朱雯熙.德语电影《窃听风暴》中的叙事伦理分析[J].美与时代(下),2020(4):111-113.

[3]于志云.“乌合之众”的闹剧——关于电影《浪潮》的一点社会学思考[J].电影评介,2013(17):63-64.

[4]勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2011.

[5]董丽婷.群体心理与舆论——从《乌合之众》看网络媒体的受众意识[J].新闻研究导刊,2019(10):99.

[6]廖浩霖.极权的滥觞与专制的幽灵:电影《浪潮》的文本分析与意识形态批评[J].当代电影,2018(12):142-144.

[7]陈昕悦.孤独的自由意志与狂热的群体精神——电影《死亡诗社》与《浪潮》中人物分析与比较[J].新闻研究导刊,2018(9):121-123.

[8]陈程.电影《浪潮》人物心理解读[J].电影评介,2013(1):42-43.

[9]弗洛姆.逃避自由[M].刘林海,译.上海:上海译文出版社,2015.

[10]舒丽芳.“独裁主义”何以可能[D].福州:福建师范大学,2012.

[11]雅斯贝尔斯.什么是教育?[M].童可依,译.上海:上海三联书店,2001.

作者简介:朱雯熙,博士,大连外国语大学德语学院副教授,主要研究方向为德语语言文学、德国科学技术伦理学、电影哲学。