廉布与《胡人相马图》研究

2022-05-30戴闻捷

摘 要:廉布,宋代人,其贡献主要体现在绘画和小说上。借助文献研究法,从廉布生平简介、胡人与马题材概述、《胡人相马图》艺术特色三点出发,对廉布《胡人相马图》进行赏析,以对中国绘画的审美趣味和异国形象有更深的理解,对以后的艺术创作和学术研究有更深的领悟和启发。

关键词:廉布;《胡人相马图》;审美趣味

人马画汇集了人物画与鞍马画。早在新石器时期,有些岩石上就已绘有人与马的艺术形象。胡人与马作为一种社会文化符号,成了不少文学家、艺术家喜爱的创作题材,且人们熟知的此题材的作品有很多。然而,与廉布《胡人相马图》相关的文献资料却很少,因此本文就以《胡人相马图》为重点进行分析。此幅作品在构图、色彩运用上都反映了一定的中国传统审美价值,可以从中了解中国传统思想文化给艺术家创作带来的潜移默化的影响。

一、廉布生平简介

廉布,字宣仲,宋代楚州山阳县(今江苏淮安)人。生卒年不详,入仕于北宋末,老于南宋。他曾经与陆游、王明清等人在生活中有来往,故当生于11世纪末或12世纪初,卒于12世纪中后期。汉代山阳为射阳县地,且有射阳湖在焉,故廉布晚年旅居吴越间又自号“射泽老农”,志不忘祖也。廉布虽常出入上层社会,但一生又在困顿中度过,所以对上层人士生活的了解和在逆境困顿生活时对中下层人士的理解,不论是对他的绘画还是小说作品都产生了深刻的影响。

廉布的贡献主要体现在绘画和小说上。中国绘画在南宋前期就作者而言大体可分为画院画师和文人画师,其中,画院画师主要是以李唐、萧照为代表,文人画师主要是以廉布、杨补之为代表。宋人绘画是一种奇妙的、与自然的同构,表现自我与自然的隐秘联系,引入诗性的真实,从自己的内心出发表达真正的心境。廉布在绘画方面乐于表现山水,尤工枯木丛竹、奇石松柏等,绘画风格精细、雅致,充满趣味,笔墨运用自在飘逸,不落尘俗,具有中国式的简单平静。廉布的墨梅很出名。《松斋梅谱》云,廉布曾作墨梅赠云门云泉庵僧广勤,广勤能诗,答以诗云:“笔端造化如东君,着物不简亦不繁。”廉布的绘画在当时很有名气,被人们喜爱与收藏。宋陈郁《藏一话腴外编》卷下云:“本朝士大夫游戏笔墨者,自坡仙、叔党、文与可、杨补之、米元章、廉宣仲而次,遗妙皆为世宝。”由此可以看出其对廉布绘画的肯定。廉布的笔记小说仅《清尊录》传世。《清尊录》一卷共十则,用词语句上涉及怪诞迥异的有四則,其余六则均为轶事传奇类小说。从整体写作水平而言,轶事传奇类小说具有更高的水平与价值,在宋代的众多小说中也属于高水准。冒广生曾经对《清尊录》作过这样的评价:“序次生动,描写细致,侪之唐人小说中,足相新顽。”[1]

二、胡人与马题材概述

《胡人相马图》中描绘的胡人与马的形象在中国历史上属于一种社会现象,是特定时期社会的标志,成为文学家、艺术家们喜爱的创作题材。

在历史上,鞍马画作品众多,不仅仅有《胡人相马图》中的白马,还有其他各种姿态、各种色泽与品种的马。唐张彦远《历代名画记》说:“古人画马……皆螭颈龙体,矢激电驰,非马之状也。”[2]出于对马的喜爱,人们在进行艺术创作时不局限于表现马的形象,更加追求突出马之神韵。在历史典故中,周穆王的八匹骏马使他所向披靡,得以周游天下;成吉思汗因为有马,所以留下了赫赫战功,终成一代霸业。可以看出,马在人类历史上具有重要地位,人们对马也十分喜爱。马对于各个阶层的人来说都是不可或缺的。例如,对统治者来说,马车是古代最基本的交通工具,马也是军事战争中的必备之物,在朝代的统一、疆域的扩张中具有不可忽视的作用,因此马在古代历史上有忠厚、贤良、英勇的象征意义。马作为重要的绘画题材,在一定程度上反映着当时社会的经济、政治与文化。

在《胡人相马图》中,胡人是重要角色。一些文献中指出,胡人是中国古代对北方边地及西域各民族人民的称呼,后也泛指外国人。两汉时期,“胡”经常指匈奴。“匈奴”一词最早出现在《战国策·燕策》中。《汉书·匈奴传上》有言:“南有大汉,北有强胡。胡者,天之骄子也,不为小礼以自烦。”[3]胡人在外貌上与汉人不同,多有深邃的眼睛、高挺的鼻梁、多胡须、“紫髯绿眼”,成年男子一般都有满脸的胡须,与《胡人相马图》中的胡人形象十分相似。胡人非常看重胡子造型的美观性。历史上,曾有专有名词表示胡须,如《玉篇》所言“长须也”的“鬣”,《广韵》中释义为“颔毛”的“髯”,《释名·释形体》中“颐下曰须”的“须”,《说文》中称“口上毛也”的“頾”,字亦作“髭”。从中可以看出,“鬣”“须”“髯”“髭”都是形容胡子的字词[4]。在称呼上,“狐”在中古语言中常常作为对胡人的歧视性称呼,因为在中国早期小说中狐怪能化身为人,一般化身为淫汉、歹徒、术士等,且通常身上佩戴香囊,并且惧怕狗,这些特征与西域胡人多须髯、多商人背景相似。狐怪故事在一定程度上也是对现实中胡人形象的折射[5]。在服饰方面,《胡人相马图》中的服饰显然与汉人不同,更加具有民族特色。沈括在《熙宁使契丹图抄》中言:“衣冠、语言皆其故俗,惟男子靴足幅巾而垂其带,女子连裳,异于中国。”不论是从社会习惯、长相还是着装来看,胡人与汉人都有较大差异。

宋诗人欧阳修的《明妃曲和王介甫作》中有:“胡人以鞍马为家,射猎为俗。”据《史记》记载,张骞出西域,归来说:“西域多善马,马汗血。”可以看出,胡人与马在生活中是紧密相关的。且从历史文献中我们可以看出,胡人与马题材的绘画作品不仅是一种艺术上的呈现,还是对中国传统文化的呈现。人们熟知的表现胡人与马题材的艺术作品众多,如韩干《圉人呈马图》、赵喦《调马图》、胡虔《番部雪围图卷》、陈居中《胡骑春猎图》、仇英《番马图轴》等。然而,关于廉布《胡人相马图》的研究文献很少,可见其没有被更多人了解,因此其在胡人与马绘画题材中的艺术特色值得我们进行更深一步的探究。

三、《胡人相马图》艺术特色

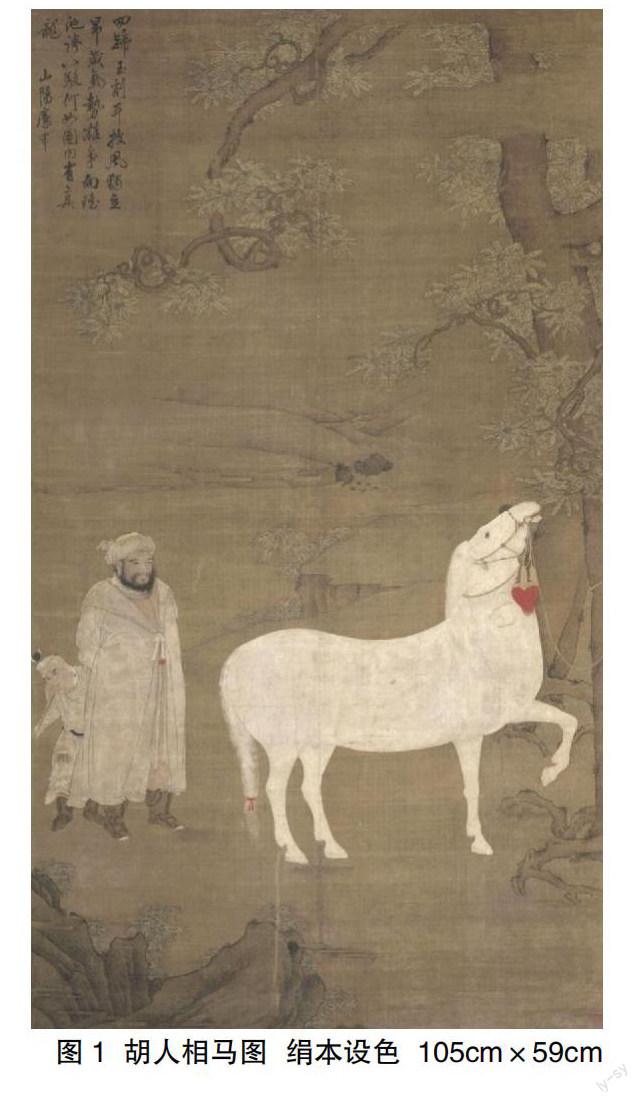

《胡人相马图》(图1)绘有白马长啸,一个白衣胡人在观马,一异装胡人在吹羌管。左上角题:“四蹄玉削耳披风,独立昂藏气势雄,争向瑶池夸八骏,如何图内有真龙。山阳廉布。”

从构图角度来看,《胡人相马图》是一个成功的艺术作品,因为其在整体上是和谐的,由内而外都可以反映出作者的精神世界与所处时代的审美倾向。自古至今,中国式的美学价值都离不开艺术作品的整体性,也就是画面中的“气象”。《胡人相马图》是由我国传统文化引导的,中国的八卦阴阳图就体现了中国人对宇宙的了解方式是整体性的,其在艺术作品中集中表现在构图的巧思上。构图在绘画中占有重要的位置,在传统中国画中,人们把构图叫作“章法”“布局”,在文人画中也是如此。此幅作品可谓诗画结合,画胡人相马的景象,并以诗言志。古希腊时期的西蒙尼底斯(Simonides)说过,“画是静默的诗,诗是语言的画”,好的构图可以使画面中的诗画结合更加统一,更好地表达出其中深邃的意味。

从北宋的绘画风格来看,此画可能不是廉布所画,只是以廉布挂名。画面背景为老树、溪流、山石,上绘有白马长啸,一个白衣胡人在旁赏马,身后站着一位奇装胡人在弯腰吹奏着羌管,似乎是为与白马长啸相呼应。羌管也叫作羌笛,是古代的一种单簧气鸣乐器,竖着吹奏,发出的声音高昂、清脆,并且带有一种凄凉之感。此乐器主要是羌人借以表达情感的工具。笔者认为,此画的作者也是想通过白马长啸和胡人演奏羌管来抒发感情。

顾恺之在《论画》中强调“置陈布势”,“置陈”是指画面物体位置的摆放,“布势”是指画面大体上的走势。其是说,通过对物象形态的描绘,对画面进行空间上的分割,给观众创造良好的观赏节奏。画家通过这种视觉形象的处理,将自己的想法传达给观众,使观众能产生更加良好的感官体验。一件好的绘画作品在画面空白的处理上是极为讲究变化的,画面四个角的协调性和稳定性都需要画家进行推敲、设计。一般来说,画面最忌讳的是较为封闭式、对称式的留白形状,比如方形、等边三角形等,因为其容易产生呆板的感受。

《胡人相马图》在构图上有明确的骨架线,画面右侧的古树枝干与上方的树枝形态,以及左下方的山石形状,都使观者在欣赏时将视线不自觉地集中在白马及胡人身上。在空间留白上也可以看出画家的用心设计,画面左上角和右下角均被填满,使画面具有稳定性,画面左上角的树干被遮挡,留有一个开放的空间,使画面更具透气性。画面中或长或短的线条构成了国画意味的审美体现。

在《论语》中,子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言《诗》已矣。”其中,“绘事后素”就指出了画家的修养对于绘画有一定的影响。子夏所談的“礼”,指一切都在礼的规范中,画画也是,画家要有自身修养,才能到达一种自然境界。《胡人相马图》在目前来说还不能确定是廉布所作,单从作品本身来看,整体带有浓厚的文人色彩。从《胡人相马图》的画面用色角度来看,用色主观性更多,与南齐谢赫提出的“随类赋彩”、南朝宋宗炳提出的“以色貌色”的说法不一致,其在色彩运用上更加注重的是对自我感受的表现。作品总体以单纯的颜色去表现,抛弃了一些客观真实的色彩,色彩表现上更加淡泊清远。在《论语·雍也》中,子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”从中可以看出,文人自古以来崇尚简逸是源于文化产生的心理。我国画家在中国传统文化的影响下,在对艺术作品进行评判时,常常强调画家对自我修养的提升。同时,人们在色彩上追求“雅”。“雅”本身是一种画家审美观念的体现。《老子》中有:“五色令人目盲,五音令人耳聋。” 老子、庄子在色彩观上追求精神意义上的“道”,色彩之极归于淡然,适求自然及心灵上的意趣。儒家以“质”为贵,《礼记·郊特牲》认为:“丹漆雕几之美,素车之乘,尊其朴也,贵其质而已矣。”这和老子学说倡导的“素朴”有所相似,是一种国家文化价值观的表现。儒家、道家的思想都对中国美学色彩发展具有巨大影响,这在《胡人相马图》的色彩上有所体现。色彩韵律与节奏把控上呈现一种画面的秩序感,以单色为主来表现,色调淡雅、清幽,通过颜色的明暗浓淡加以区分,增加画面的层次感,与文人画素雅、主观色彩表现的观念相一致,色彩和笔墨呈现递进关系。画面中心的白马,在中国画颜料运用的纯度、上色层次上相较于其他物体更加深入,仔细观察会发现其中细微的色彩变化。画中点睛之处在于人物胸前衣襟上扣的红色饰品、白马头部下颚佩戴的红缨和尾巴所系的红绳,最左胡人腰带上的装饰物也对画面有点缀作用。

从文人画的角度读《胡人相马图》。文人画一般指的是高雅文人的作品,在创作上不只是注重绘画技法体现,而是更加关注人精神层面的表达,聊以表达文人心中逸气,如王微《叙画》中有“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”的感情。《胡人相马图》在绘画风格上具有强烈的个人色彩及解放个性的精神,画面中的题诗也体现了文人趣味,在绘画技法方面没有过多考究,就如晚明恽向说:“画家以简洁为上。简者,简于象而非简于意。简之至者,缛之至也。”(《玉几山房画外录》)陈师曾在《文人画之价值》一文中针对文人画的特点进行分析,指出“文人画首重精神,不贵形式”,“不过发挥其性灵与感想而已”。这与《胡人相马图》中简洁淡雅的绘画表现较为一致,没有复杂的绘画形式,更多体现的是作者的修养与品质。明代画家文征明自题《米山》曰:“人品不高,用墨无法。”可见,艺术作品作为一种精神产品,是创作者的精神产物,所以其必然受制于创作者的精神品格,脱俗才能达到更高的境界。

四、结语

胡人与马题材作品多样,绘画风格及内涵各有不同,都有其特色和闪光点,表现出画家在创作时产生的不同审美情感和审美体验。通过对《胡人相马图》的赏析和对相关文献资料的查阅,笔者对艺术创作有了更深的领悟和启发,对中国绘画史有了更深的理解,这对美学研究有极大的帮助。

参考文献:

[1]雷会生.宋代小说家廉布及小说《清尊录》[J].丹东师专学报,2003(3):31-32.

[2]张彦远.历代名画记[M].俞剑华,注.上海:上海人民美术出版社,1964:189.

[3]闵海霞.匈奴发展史研究[D].兰州:兰州大学,2010.

[4]王建莉.“胡”考[J].汉字文化,2000(4):24-26.

[5]王青.早期狐怪故事:文化偏见下的胡人形象[J].西域研究,2003(4):91-97.

作者简介:

戴闻捷,上海师范大学美术学院硕士研究生。研究方向:中国画。