沱江流域绿色金融发展困境与对策研究

2022-05-30李裕坤白帆

李裕坤 白帆

随着我国“30·60”双碳目标的提出,绿色发展理念深入人心,绿色发展转型迫在眉睫,绿色金融备受重视。本文以长江生态屏障上游的沱江流域为研究对象,分析该流域绿色金融发展现状和取得成就的同时,发现其面临绿色金融信息公开披露机制尚未建立、绿色金融信息共享机制仍需完善、绿色金融市场发展不够均衡、绿色金融专业人才培养不足等困境,最后结合上述四个困境针对性地提出了推进沱江流域绿色金融高质量发展的对策举措。

一、引言

2020年,中国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当,提出了“30·60”双碳目标。据测算,中国要实现净零碳排放,需要低碳投资138万亿元①。因此,要实现“双碳”目标愿景,绿色发展迫在眉睫,绿色金融支持不可或缺。所谓绿色金融,是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务②。2021年,《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确提出,要积极发展绿色金融、有序推进绿色低碳金融产品和服务开发、建立健全绿色金融标准体系。可见,发展绿色金融是实现双碳目标的关键环节之一。

二、沱江流域的基本情况与绿色金融发展现状

(一)沱江流域的基本情况

长江经济带是我国经济最活跃、产业链最丰富、内循环最畅通的区域,也是我国生态安全最重要的屏障。沱江作为长江上游的一级支流,是四川省腹部地区的重要河流之一,它发源于川西北九顶山南麓,绵竹市断岩头大黑湾,流经德阳市、成都市、简阳市、资阳市、内江市、自贡市,至泸州市汇入长江,全长712公里,流域面积3.29万平方公里。沱江流域沿线城市大多是四川省传统工业集中之地,被纳入我国第四增长极——成渝地区双城经济圈中。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中明确提出要建设沱江绿色发展经济带,这意味着传统工业亟须实现绿色转型,亟须蓬勃发展的绿色金融市场与之匹配融合。

(二)沱江流域绿色金融发展现状

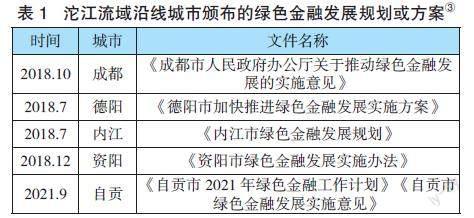

1.绿色金融政策日渐完善。近年来,沱江流域所在的四川省高度重视绿色低碳发展,探索创新绿色金融发展模式,多措并举,大力推动绿色产业发展与金融市场的融合,取得了诸多成就。在政策保障方面,2018年,四川省制定了《四川省绿色金融发展规划》。随后,沱江流域大多数城市陆续出台了绿色金融发展规划或实施意见,如表1所示。

2019年,印发了《四川省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》《关于开展四川省绿色企业和绿色项目库建设工作的通知》《成都市绿色项目认定评价暂行办法》《成都市绿色企业认定评价暂行办法》等文件,构建了西部首个地方绿色金融标准。2020年出台了《关于开展生态环保项目财政融资贴息的通知》等政策文件。2021年,《成渝共建西部金融中心规划》公布,提出要支持重庆、成都成为中欧绿色金融标准认定及应用试点城市。

2.绿色金融市场发展如火如荼④。在银行贷款方面,绿色信贷规模与占比逐年上升。截至2020年末,成都绿色贷款余额3766亿元,占比9.15%,同比增长16%,详见表2。内江沱江水域治理PPP项目获得农行四川分行绿色信贷支持,泸州市获得农发行生态环境建设与保护专项贷款授信6.5亿元,提升生活污水收集率和污水处理厂进水质量,保障长江、沱江水质达到Ⅲ类标准。2021年,人民银行成都分行制定碳减排票据再贴现专项支持计划,重点支持主营业务或对应项目属于《绿色产业指导目录(2019年版)》和《绿色债券支持项目目录(2021年版)》中所列节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境或基础设施绿色升级产业,且其碳减排效应可定量测算的企业签发、收受的碳减排票据再贴现,办理碳减排票据再贴现业务95笔,为符合条件的企业提供资金11.23亿元,节约融资成本572.73万元。自贡市已有13家银行机构开展绿色信贷业务,3家银行机构为节能环保制造企业办理碳减排票据再贴现165万元,农发行自贡分行投放绿色信贷贷款14.89亿元,同比增长181.13%。在其他绿色金融产品方面,2018年,首只规模达50亿元的东进绿色产业基金设立并运营,四川碳交易市场在成都开市,成都轨道交通集团有限公司注册发行70亿元绿色中期票据,实现绿色债券零突破,同时在新都区建立“绿色金融中心”以聚集绿色金融资源。2021年,成都农商银行向四川嘉博文环境服务有限公司发放200万元无抵押贷款,成为沱江流域乃至四川省首笔餐厨垃圾回收绿色信贷产品。

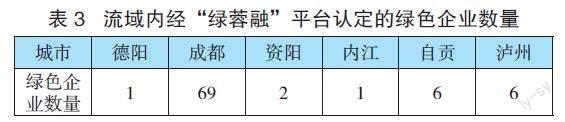

3.绿色金融信息共享平台初步建立。2019年,四川联合环境交易所积极搭建“绿蓉融”绿色金融综合服务平台,为绿色金融产品和项目提供信息共享渠道,制定了绿色企业和绿色项目评价标准。截至2021年12月,平台已注册的企业有2400家、签署合作协议的金融机构44家,上线绿色金融产品77个,认定绿色企业159家、绿色项目54个⑥。从数据看,平台认定的159家绿色企业中,注册地在沱江流域沿线六个城市的有85家,占比53.46%。2020年,成都绿色金融综合信息服务平台——“绿蓉通”正式上线,截至2021年末,该平台注册企业数为1626家,已获授信企业数332家,累计绿色信贷金额2.27亿元,平均融资成本5.27%⑦。

三、沱江流域绿色金融发展困境

(一)绿色金融信息公开披露机制尚未建立

由于绿色金融概念的外延和内涵在不断拓展,绿色金融统计口径也在不断完善,导致绿色金融的信息公开披露要求和常态化的披露机制还未建立。尽管早在2013年,银监会要求国内21家主要银行机构定期报送綠色信贷信息,人民银行也从2018年开始要求金融机构定期报送绿色贷款等信息,并将其纳入对机构的考核评价指标体系中,但并不对外公布。可见,以金融机构为统计范围的绿色金融数据信息的公开披露机制尚未建立,更缺乏从城市的角度定期进行绿色金融相关信息的统计与披露。此外,城市的绿色发展需要绿色金融的支持。就沱江流域沿线城市看,自2017年起,仅成都市对外公布了绿色信贷的余额,其余城市均未公布,关于各城市开展绿色金融的实践情况也仅散见于综合新闻报道,缺乏针对绿色金融方面的专题报道,披露信息不全面、不统一,横向可比性不强,不利于对城市绿色金融开展情况和绿色发展实践结果的评价。

(二)绿色金融信息共享机制仍需完善

2020年,沱江流域建立了两个绿色金融信息共享平台,分别是省级绿色金融综合服务平台——“绿蓉融”和成都市绿色金融综合信息服务平台——“绿蓉通”。其中,“绿蓉融”平台从2020年开始对绿色企业和绿色项目进行注册和认定。截至2021年末,平台注册企业有2400家,但是经认定为绿色企业的数量仅159家,绿色项目54个。“绿蓉通”平台累计发放贷款39.87亿元,其中绿色信贷金额仅为2.27亿元。从数据看,两个平台的“绿色”含量并不算高,究其原因在于两个平台的建设尚处于起步阶段,信息共享机制还不完善,平台影响力还不高。

(三)绿色金融市场发展不够均衡

从绿色金融服务的城市看,沱江流域沿线城市绿色金融发展水平不均衡。成都市无论在绿色金融产品数量、绿色企业和项目认定数量、绿色信贷余额与占比、绿色基金发行数量还是绿色金融基础设施构建方面都遥遥领先其他城市。在绿色企业认定数量方面,注册地在沱江流域沿线六个城市的企业共85家,其中归属成都市的绿色企业就有69家,而德阳和内江均仅有1家,详见表3。在绿色信贷投放方面,2020年末,成都市绿色信贷余额为3245亿元,占四川省绿色信贷余额5955.9亿元的54.48%。

从绿色金融服务的对象和领域来看,绿色资金主要投向沱江流域大型企业的电力、热力、燃气及水生产和供应业方面的节能环保、技术改进等项目,较少涉足农村绿色金融、个人绿色消费金融、中小企业绿色金融等对象和领域。从绿色金融市场结构看,各类绿色金融产品的发展也不均衡。沱江流域绿色金融产品仍以商业银行和政策性银行发放的绿色信贷为主,绿色债券、绿色股票、绿色基金等产品市场还处于起步和创设阶段,市场融资规模较小。

(四)绿色金融专业人才培育不足

绿色金融业务涉及环境风险评估、节能效益评估、环境损害鉴定、碳交易等复杂的专业技术,要想科学合理地对企业和项目的经营风险和收益能力进行评估,需要大量绿色金融专业人才。然而,沱江流域中大多数金融机构还缺少这类熟悉绿色金融政策和产品设计运营,又具备环境和社会风险评估知识的复合型人才,机构内也没有设置专门的绿色金融部门进行绿色金融业务的拓展与经营,绿色金融业务往往混同在一般银行业务中,导致信贷资金仍是更多投向风险可知、可控的传统经济领域,绿色金融业务还存在很大拓展空间。

四、优化沱江流域绿色金融发展的措施

(一)建立绿色金融信息披露常态化制度

由于绿色金融的研究尚处于发展阶段,目前还没有建立常态化的专门针对绿色金融信息的公开披露机制。2021年,人民银行发布了《银行业金融机构绿色金融评价方案》,明确了绿色金融的界定范畴和统计口径,为绿色金融信息的披露提供了标准。为促进沱江绿色发展经济带的建成,建议沿线城市探索绿色金融开展情况的信息公开披露,统一披露指标和披露要求,形成常态化披露机制。具体而言,相关机构将省内各金融机构开展绿色金融服务的具体信息纳入公开披露常态化机制,各地方金融管理局以城市为统计口径定期披露当地绿色信贷余额,绿色债券发行数量、绿色票据贴现金额、绿色基金发行数量等统计信息。这样不仅有利于监管层及时动态地了解流域内绿色金融的开展情况和存在问题,还可以发挥社会公众的监督作用,将金融机构的内部考核考评与公众外部监督评价有机结合,形成良性激励机制,进而充分提高金融机构开展绿色金融服务的积极性,拓宽绿色金融服务范围,提升绿色金融的投资质量。

(二)完善绿色金融信息共享机制

完善绿色金融信息共享机制需要金融机构、环保部门、环境风险评估中介机构以及企业四方主体协同开展。若信息披露不完善,金融机构获取企业环保信息的难度和成本会增大,从而导致开展绿色金融业务风险难以精确估量,绿色金融产品定价偏高,既不利于调动金融机构开展绿色金融服务的积极性,也不利于降低绿色企业的融资成本。2021年12月,人民银行发布了《成渝共建西部金融中心规划》,明确提出要依托成渝两地绿色企业(项目)库,打造绿色金融数字化发展平台。沱江流域沿线城市应积极主动融入《成渝共建西部金融中心规划》落地环节,完善绿色金融信息基础设施。首先,完善已建成的省级绿色金融综合服务平台——“绿蓉融”,鼓励辖区内符合环保部门绿色标准认定的企业进入平台完成认定,充实绿色企业库和绿色项目库资源,及时更新企业环保信用等级、环境信用披露、绿色业务开展情况等信息;其次,在條件允许的情况下,沱江流域内城市可以建立市域或流域范围的绿色金融信息共享平台,打造绿色金融产品超市,确保当地环保部门、评定机构、金融部门和企业之间的信息畅通共享,以便金融机构更好地将其识别和筛选出来,降低金融机构的客户搜寻成本,从而拓宽绿色企业和绿色项目的融资渠道,降低企业融资成本。

(三)扩大绿色金融市场规模

加大银行绿色资金投放。从成都市公布的数据看,虽然商业银行是绿色金融市场的参与主体,但绿色信贷与绿色票据贴现的业务规模占银行整体信贷规模的比率仍不到10%,存在较大的提升空间。首先,应培养银行从业人员的绿色发展理念,坚定“双碳”目标下金融的绿色转型信念,建立符合绿色企业和项目特点的信贷管理制度,优化授信审批流程,降低绿色信贷成本,探索绿色信贷资产证券化产品,开发绿色理财产品,提升绿色金融资产的市场流动性。

积极壮大绿色债券市场。据调研,沱江流域沿线城市发行地方债券募集的资金有很大比例实质上用于了生态环保、轨道交通、污染防治等绿色概念领域,属于绿色债券支持项目目录,但未经第三方评估认证机构贴标认证。今后可以在现有绿色金融债的基础上,大力发展绿色企业债、绿色公司债、绿色债务融资工具、绿色资产证券化以及经绿色债券评估认证机构认证为绿色地方政府专项债券等,可以聘请专业认证机构对符合绿色概念的债券进行贴标认证,一方面可以提升投资者对绿色贴标地方政府债券的认可度和需求量,丰富我国绿色债券品种,提升当地绿色金融发展水平,另一方面还可以拓展绿色评估认证机构的业务范畴,规范债券发行评估机制,促进地方政府绿色债券市场的健康发展。

创新多样化绿色金融产品种类。一是创建绿色保险制度。沱江隶属长江上游的特殊地理区位使得环境污染强制责任保险制度的构建更为迫切。建议保险机构积极探索创建绿色保险制度,创新绿色保险产品和服务,创设绿色信贷保证保险,明细环境污染责任强制保险条例,将投保绿色保险、出现污染事故的企业纳入保险体系,与其他金融机构如商业银行共享绿色信息。二是推进绿色直接融資步伐。明确对流域内经认定的绿色企业进行扶持,简化绿色企业IOP审核程序。加大建立PPP模式绿色产业引导基金的力度,汇集政府、机构以及私人资金,积极发挥社会资本参与绿色经济发展的积极性,解决市场中绿色企业融资困难的现实问题。

(四)壮大绿色金融专业人才队伍

通过引育并举两种途径壮大绿色金融专业人才队伍。一是借助外力,将绿色专业人才引进来。金融机构可以加大与流域内生态环境部门、行业专家或第三方评估机构以及科研院所的合作力度,将具备环境、能效、化工、能源等专业背景人才作为特聘专家引入机构,在进行绿色资金投放时进行项目的风险评估或为金融机构提供咨询服务。流域内开设金融和环境工程专业的高校,诸如四川大学、西南财经大学、西南交通大学等也应看到“双碳”目标下,社会对人才的需求变化,大力培养既懂金融知识又懂环保知识的复合型人才,源源不断为金融机构输送人才。二是积极培育,储备绿色金融专业人才。首先,大力开展全员提升计划。通过邀请特聘专家,定期对金融机构从业人员对节能环保、能源能效、环境风险预测等知识的培训,让全体员工具备初步的绿色领域相关知识储备,意识到绿色金融不是情怀,而是未来发展的必然趋势,提升自身对绿色金融市场广阔前景的信心和认可度。其次,稳步推进绿色金融人才培育计划。将优秀员工派送到国内外开设环境工程的知名大学深入学习,打造绿色金融专业人才队伍,可参考赤道银行成立绿色金融专责机构,抓住绿色发展理念下传统产业技能减排升级改造、战略性新兴产业兴起的机遇,建立绿色金融中长期发展战略,健全绿色金融风险评估体系,提升金融机构环境和社会服务水平。

注释:

①清华大学气候变化与可持续发展研究院 . 中国低碳发展战略与转型路径研究 [EB/OL].2020。

②中国人民银行.关于构建绿色金融体系的指导意见.2016。

③根据各城市政府网站公开资料整理,其中自贡市相关文件并未公开,只在新闻中提及。

④所有数据均来自政府网站公开资料。

⑤数据来源:成都市发改委、香城绿色金融控股有限公司、四川新闻网。

⑥数据来源:四川联合环境交易所网站(sceex.com.cn)。

⑦数据来源:香投集团 (cdxtjt.com)。

参考文献:

[1] Labatt, S. & White, R. Environmental Finance: A Guideto Environmental Risk Assessment and Financial Products [M]. Canada: John Wiley& Sons. Inc,2002.

[2] Jeucken, M. Sustainable Finance andBanking [M]. USA: The Earthscan Publication,2006.

[3]陈雨露.发展绿色金融有效服务实体经济[J].财经界,2019,(6).

[4]中国人民银行荆州市中心支行课题组.构建绿色金融体系助力长江大保护的调查与思考[J].武汉金融,2018,(12).

[5]兴业银行绿色金融编写组.寓义于利——商业银行绿色金融探索于实践[M]. 中国金融出版社,2018.8.

[6]杜莉,郑立纯. 我国绿色金融政策体系的效应评价——基于试点运行数据的分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2019,34(1).

[7]葛红梅.关于商业银行绿色金融业务可持续发展的思考[J]. 中国市场,2020,(1).

[8]张琦,王娟.浙江绿色金融监测评价体系构建及实证研究[J].统计科学与实践,2020(01):29-32.

[9] 钱立华.积极发展和创新各类绿色金融产品[N].中国银行保险报,2020-01-13(002).

基金项目:四川省社会科学重点研究基地沱江流域高质量发展研究中心课题(编号:TJGZL2020-12)。

作者单位:李裕坤,四川旅游学院副教授;白帆,四川旅游学院副教授,本文通讯作者。