小学数学文本解读的着力点

2022-05-30吴成业

摘要 文本解读是指教师通过对教材的认真阅读,进行细致精确的分析,从而实现对教材意义准确透彻的理解和把握。教师要读出教学设计的创意点、核心知识的落脚点、主题图形的价值点、关键问题的生长点、习题设计的探究点。

关 键 词 小学数学 文本解读

引用格式 吴成业.小学数学文本解读的着力点[J].教学与管理,2022(23):17-19.

文本解读是指教师通过对教材的认真阅读,进行细致精确的分析,从而实现对教材意义准确透彻的理解和把握。小学数学文本解读是教学思路定调的关键、教学目标确定的基础、教学素材选择的根据、教学难点确定的依据。因此,教师要学会从小学数学教材中解读文本,读出新意、读懂意图、读明理念。下面笔者以人教版《数学》四年级下册“平均数的认识”文本解读为例,探讨小学数学文本解读时教师须注意的问题。

一、读出教学设计的创意点

小学数学文本解读的最终目的是为教学设计服务,教师要学会在静态的文本中读出编者动态的设计意图、读出教师常态的设计思路。教师与文本的对话是数学教材分析的关键,只有深入解读文本,才能为教师的教学设计理念提供创意、为教学设计内容提供思路,找出教学设计的创意点,为具有创新性的教学设计奠定基础。

学科的现实背景和学生的生活经验是编者因时制宜、因地制宜编排教材的关键。教材用象形统计图呈现了每位学生收集矿泉水瓶的情境,看似适应了学生学情和现实情境,实则无法把教材与时俱进的一面体现出来。就“平均数的认识”而言,一是小学生对收集矿泉水瓶的情境未必会有体验;二是小学生对收集矿泉水瓶这样的情境未必会产生兴趣。“矿泉水瓶移多补少的情境,在讲台上不好做、在实践中无经历、在课件上不生动、在素材上不新鲜,教师深度教学的空间不大,不如选择其他适宜的素材,结合信息技术,进而有效地改编教材,从而实现二次开发。”[1]教学情境要适合学生学情,小学生收集矿泉水瓶的情境以现实的眼光看是值得商榷的。小學数学教学应为小学生提供一个跃跃欲试的学习探究空间,而不是提供一个脱离现实的学习探究空间。

教师解读文本时,首先要学会站在学生立场把握文本内容,仔细审视教材所呈现的教学素材,从而真正读懂教材内容、读懂编者意图,读出教材编写的不足,这是教师教学观、教材观的彰显,也是教师教学设计的依据;其次要站在学生立场聚焦文本素材,仔细思考例题改编的可行性,在核心素养理念下适度改编教材,寻求教学设计的创意点,为高质量的教学设计奠定基础。

二、读出核心知识的落脚点

小学数学文本解读的要点在于读懂教材,真正理解文本里蕴含的核心知识,从而为教学设计找到关键知识的设计创意点、教学突破点、练习巩固点、反思价值点。文本的每一个数字、每一个图形、每一个符号、每一个算式,都有它的编排价值与呈现目的,都是为核心知识的学习提供一个落脚点。只有精心、精致地解读这些“落脚点”,才能真正读懂核心知识,从而为核心知识板块的教学设计提供最直接、最重要的文本解读层面的支持。

数学关键知识的处理是教学设计高度、深度之所在,也是教师教学设计素养的体现。就“平均数的认识”而言,“移多补少”“把和平分”是教材的核心知识,读懂、读透这些核心知识,是“平均数的认识”这节课教学设计的关键。显然,“移多补少”这一策略需要具体情境的支撑,需要具体图象的呈现,这样才能让学生在形象生动的学习过程中达成知识的理解,凸显课堂教学的过程性和探究性。“把和平分”这一策略相比而言不太需要过多具体情境的铺垫,教师只要适当推动学生思考计算即可。

教师在小学数学文本解读时要读出核心知识的落脚点,即如何让小学生体会到“移多补少”“把和平分”两种不同策略的联系与区别,在充分的数学学习中真正领悟到“把和平分”方法的优越性、“移多补少”方法在样本数据足够多时的局限性,这需要具体教学活动的验证。就“移多补少”“把和平分”两种求平均数的方法来说,都需要具体教学情境的支撑,但是如何自然而然地让学生体会到“移多补少”的局限性、“把和平分”的优越性,需要教师在二者之间设计一个巧妙的教学活动,从而让小学生无痕地理解“把和平分”方法的必要性,这就是教师文本解读要读出的本意。

三、读出教材题图的价值点

小学数学文本解读的基础是读懂教材题图所传递的教学信息,从而为正确解读文本找到价值点。教材题图的选择,不是漫不经心的随机选择,也不是漫无目的随意选择,而是在充分研判学情、剖析教材的基础上选择教学素材。文本解读要善于挖掘教材题图的教学价值点,通过编什么、为什么编、如何编三个维度的叩问,真正读懂教材。

教材强调教师要关注平均数的现实背景和学生已有的生活经验,那么教材题图呈现的象形统计图为什么是竖式象形统计图而不是横式象形统计图?显然,这是教师在文本解读时需要重点关注的地方。对矿泉水瓶这一情境的主题呈现而言,一是竖着编排比横着编排所占空间要小,二是矿泉水瓶竖着编排,看起来更符合生活现实。苏教版教材“平均数的知识”安排在四年级上册,它呈现的教材题图是条形统计图,这点与人教版教材象形统计图在编排策略上不谋而合。从两个版本教材的编排来看,虽然教材题图的安排形式不同,但它们的教学价值是一样的,均是为“移多补少”的教学提供直观素材。

四、读出关键问题的生长点

小学数学文本解读的关键点是读出关键问题背后蕴藏的知识,从而为教学设计找到突破点、升华点。文本中每一个编排细节的背后都是一定教育理念、编排策略的体现,都是教师在文本解读时要注意的教学设计突破口。对文本一个小细节的重视,有时能为教师生长型教学设计的出炉提供切点与创意。对任何一个关键问题,教师都要做足文本解读的功课,让学生在充分经历探究的过程中实现数学知识与技能的形成、过程与方法的达成、情感态度与价值观的熏陶,使之成为关键问题的生长点。

平均数在统计学上的意义是这节课教学的难点,要想促进学生数学核心素养的发展,一定要让学生充分经历求平均数的探究过程。数学文本解读要关注教材的每一个细节,学会从细节中解读文本,从而为教学设计奠定基础。“平均数的认识”以一个象形统计图呈现小学生收集矿泉水瓶的情境,图中有一条虚线,这里为什么用一条虚线?显然,这个问题是文本解读的细节,也是“平均数的认识”这节课的生长点。平均数并不是每位学生收集到的实际数量,而“相当于”把每位学生收集到的瓶子总数平均分成4份。而这条虚线就是这位学生要探究的平均数的“区间”,这样,学生对平均数产生了初步的认知。当然,在具体教学中有的同学收集到的比这个数量多,而有的同学收集到的比这个数量少,而平均数只是刻画一组数据的集中趋势而已。

教材用这条虚线把平均数表示的集中趋势形象地表示出来,显然,这样的安排有助于学生的探究学习。因此,教师在文本解读中要注意这一点,使这条虚线的教学“不虚”,通过一些有针对性、有梯度、有创意的问题,把学生引到关键问题的教学上来,这样关键问题的生长点就有了坚實的基础。

五、读出习题设计的探究点

教师在文本解读时应将视角投向教材习题,充分挖掘习题背后的数学价值,为教学设计服务。文本解读不仅仅读“文”,更应该读“题”,文本解读的目的是为具有创新性的习题设计奠定基础。数学课程标准指出,习题的选择和编排要突出层次性,设置巩固性问题、拓展性问题、探索性问题等……这为教师习题改编提供了一种思路,即教师读出习题设计的创新点,在改编的基础上发挥习题的教学价值,让习题改编成为“平均数的认识”教学设计的亮点。

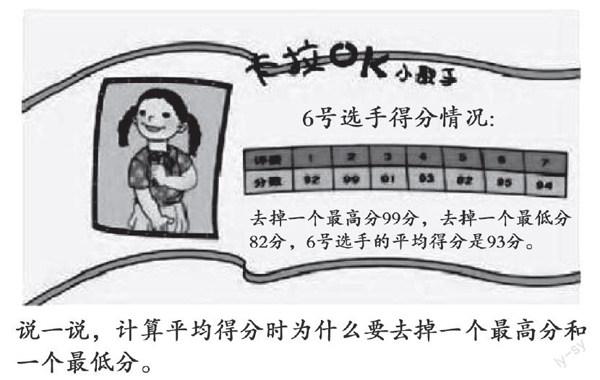

平均数的优点是能刻画一组数据的集中趋势,但它的缺点是易受极端数据的影响。选手参加唱歌比赛,其成绩可能由于评委的个人喜好而打出极端值,那么平均数就不能公正地体现选手的比赛成绩。为了提高平均分的科学性、有效性、公正性,常常采用去掉一个最高分和一个最低分的办法,以避免极端数据造成的不良影响。练习二十三第六题以选做题的形式让学生体会到平均数容易受极端数据影响,顺便感知歌手大赛的评分规则。之所以采用选做题的形式,是因为求平均分的方法与教材例题有所不同,以选做题的形式体现练习的层次性。

教师在文本解读时要在充分挖掘教材习题教育价值的基础上设计习题,要设计一些梯度性的问题,让学生充分感知极大、极小值数据对平均分的影响,使学生会求去掉极端值后的平均分,也可以呈现一个选择题,让学生不用计算选出一个答案,真正考查学生对平均数的理解。这样,以问题群的方式设置探究性问题,把探究点有机地融合在问题中,放大此题的教育价值。

小学数学教材的文本解读,需要教师站在学科、教师、学生和编者的立场,解读出教材的创意点、落脚点、价值点、生长点、探究点,对教材进行二次开发,创造出适合学生发展的教学设计,为有效教学奠定基础。教师在文本解读时要轻轻地读、细细地读、慢慢地读,真正提高教师的文本解读素养。

参考文献

[1] 吴成业.小学数学文本解读应把握五个“度”[J].教学与管理,2019(23):33-35.

[责任编辑:陈国庆]