基于学习任务群的古诗教学重构

2022-05-30刘茂勇

刘茂勇

【摘 要】“古诗三首”是统编小学语文教材中常见的古诗编排形式,编者将内容或表达的情感相似的古诗组合在一起,以强化学生对这一类古诗的认识。但在现实教学中,仍有不少教师习惯于一首一首地教,缺乏从整体出发的设计,导致古诗教学效率下降。本文认为,有必要打破古诗三首学习的“壁垒”,建构以“大主题”统领的学习任务群,实现“古诗三首”的教学重构,最终促进学生核心素养的形成。

【关键词】古诗三首,学习任务群,教学重构

小学语文教材中的古诗通常以“古诗三首”的形式进行编排,将内容或情感相似的古诗组合在一起,以加深学生对古诗的整体认识。但实际教学中,有不少教师忽视了这样编排的用意,缺乏基于某一“大主题”进行整体设计的意识,导致“古诗三首”教学效率下降。随着《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课程标准”)的出台,学习任务群引起了广泛的关注。学习任务群作为课程内容的主要载体,本质上是学习任务的结构化和组织化。在这一结构化体系中,必然有一个起着引领作用的驱动型任务主题,在它的统摄之下,还有几个与之密切相关的学习任务,从而形成一个具有内在关联性的“大主题+学习任务”的组织体系。对于“古诗三首”的教学而言,也可以采用这样的结构和组织形式,我们不妨以“大主题”统领“学习任务”进行设计,引导学生主动探究,打破古诗教学的“壁垒”,实现古诗教学的重构。本文将以五年级上册第四单元《古诗三首》为例进行探讨。

一、任务缘起

为什么要建构古诗教学的学习任务群?这不仅仅是为了培育学生的核心素养,破解当下课堂“高耗低效”的难题,更重要的是,古诗是中华民族的“文化基因”,它展现了诗人丰富的情感,如果我们不能以这些文字中丰富的情感作为学习任务群建构的“魂”,那这样的学习任务群就只是一个形式。

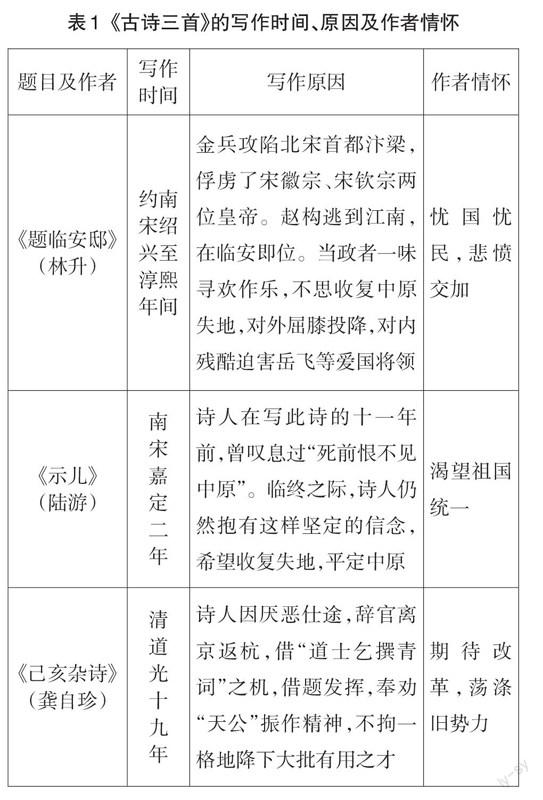

五年级上册第四单元《古诗三首》,包括《示 儿》《题临安邸》《己亥杂诗》三首古诗。结合本单元的导语“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”,可以发现三首古诗均表现了诗人对国家深沉的爱。这种深沉的爱到底有什么丰富的内涵?教师首先要借助本单元语文要素“结合资料,体会课文表达的思想感情”,对三首古诗的相关背景进行梳理,以确保学习任务群的“方向”明确。“作为文本的背景,尤其要重视变化乃至动荡的时代。在这样的时代,人们会有更多特殊的经历、情感、看法需要诉说和表达。”[1]表 1 是笔者对这三首古诗的写作时间、原因以及作者情怀所作的梳理。

细心梳理这些“隐藏”在古诗中的历史背景,我们会发现一条清晰的时间线:约南宋绍兴至淳熙年间(1131-1189年)→南宋嘉定二年(1209年)→清道光十九年(1839年)。通过这一时间线,一幅幅历史画卷便铺展开来:北宋靖康二年(1127年),金兵南下攻取北宋都城汴梁(今河南开封),掳走徽、钦二帝,北宋灭亡,当权者逃到江南。“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”,诗人林升通过一首墙头诗《题临安邸》对当权者进行了辛辣的讽刺。后来,岳飞等抗金将士不断进行斗争。陆游出身于江南,由于其高祖、祖父均是一心为国的爱国者,一直主张抗金,却遭受排挤。陆游不辱使命,继承遗志,积极抗金,到临终仍未能如愿,遂将希望寄予后辈,在临终前留下千古绝唱《示儿》,其中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”一句淋漓尽致地抒发了诗人的爱国情怀。

如果说《题临安邸》中当权者昏庸奢靡的生活是“因”,那么《示儿》中国家破裂、中原失守便是“果”。再看第三首诗《己亥杂诗》,它与前两首诗隔了两个朝代,这之间又有什么联系呢?其实,我们从搜集的资料中不难发现,“我劝天公重抖擞,不拘一格降人材”是作者面对时弊所发出的爱国呐喊,这从另一个角度阐释了中国古代文人的爱国情怀,让学生对“爱国”有了更全面的认识,分析问题也会更加全面、深刻。

基于以上信息,我们可以确定以“古诗中流淌着诗人丰富的爱国情怀”作为任务缘起,并以此为学习任务群建构的“魂”,为学生的探究性学习了指明方向,更为学生的思维生长撑起了一片“蓝天”。

二、任务重构:以“大主题”统领“小任务”

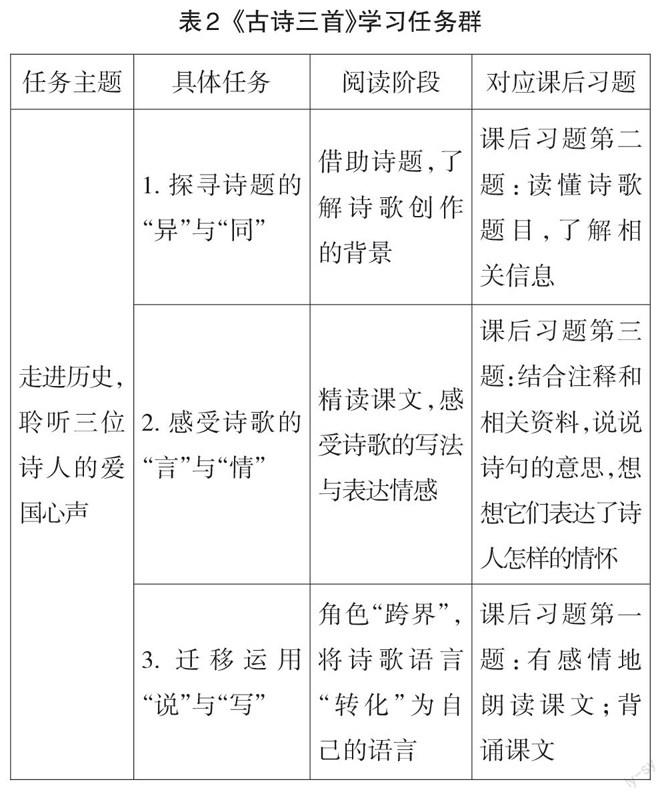

新课程标准指出:“以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。”[2]任务群的设计并非凭空想象,而是要基于教材编排特点与课程标准要求,尤其是要结合现行统编语文教材中的人文主题与语文要素来进行设计。根据五年级上册第四单元的人文主题与语文要素,我们可以围绕“大主题”,设计以下三个“小任务”(见表2)。

表 2 呈现了《古诗三首》学习任务群的具体内容,在任务主题的统领下,建构了三个小任务,这三个任务简洁明了,分别指向诗题、诗歌内容与迁移运用。这些任务还与阅读阶段、课后习题一一对应,形成内在的一致性和關联性,这样就能确保学习任务不偏离语文学习的“航线”。下面我们就依据表2的三个任务,深入探究实现的路径。

任务一:探寻诗题的“异”与“同”

读懂诗题,对学习整首诗起着至关重要的作用。我们不妨从这三首诗的题目入手,以“探寻诗题的‘异与‘同”为主要学习任务,将其细化为两个“子任务”,弄清楚作者“写给谁”和“为什么写”这两个问题。

1. 诗题之“异”

诗题异在何处?这是值得大家深思的问题。就五年级上册第四单元《古诗三首》而言,诗题的内容差异较大,《示儿》强调的是“写给谁”,《题临安邸》点明了写作地点,《己亥杂诗》则交代了写作时间。当学生了解三首诗题的侧重点及其历史背景不同之后,我们不妨以《示儿》为例,思考另外两首诗又是“写给谁”的,以此作为学习任务的“探究点”,引导学生从诗歌的写作背景与诗歌内容中获取答案,这样就能为学生打开读懂诗题的“窗 户”——走进诗人丰富的精神世界。

在具体实施时,可以先引导学生借助课前预习时搜集的资料,想一想诗歌题目中包含了哪些信息。在交流环节,学生很快就发现三首诗题的角度不一样,此时教师追问:“同学们,透过《题临安邸》与《己亥杂诗》这两首诗的诗题,你们仅仅看到诗歌的写作时间、地点不一样吗?”学生陷入沉思后,教师则提示学生要学会从《示儿》明确的写作对象中获得启发。经过提示,学生联系诗歌内容以及相关历史资料,最终搞清了写作对象分别是谁。

通过发现三首诗的诗题之“异”,学生对诗题的认识由模糊到清晰,由单一到多元,弄清楚了“写给谁”这一关键问题。

2. 诗题之“同”

通过探寻诗题之“异”,学生可以知道作者“写给谁”,也会对作者“为什么写”有一个碎片化的认知。要想深入了解作者“为什么写”,对三首古诗有一个整体认知,还须要借助相关资料,从诗题之“异”中探究诗题情感之“同”。在完成这一任务时,可以先让学生朗读本单元的单元导语:为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……然后引导学生思考:为什么以这句话作为单元导语?它到底体现了一种什么样的情感?学生在交流时,会围绕“常含泪水”“对这土地爱得深沉”这些感动人心的词句,体会诗人们的爱国情怀。

由“异”到“同”进行任务探究,反映的不仅仅是任务的转变,更重要的是引领学生的思维向更深处漫溯,对“写给谁”与“为什么写”有更清晰的认识,读懂作者的精神世界。在这样的任务探究中,学生不断深入诗人的内心,甚至还可能与“诗人”形成情感上的共鸣。

任务二:感受诗歌的“言”与“情”

以往在品析诗歌时,常常是教师带领学生逐字逐句地去理解。这种方式固然能帮助学生读懂诗歌,但这种以“知识本位”为主的教学方式,忽视了对学生主动探究能力的培养。学习任务群这一形式具有较强的实践性和情境性,可以为学生提供主动探究的机会,实现从“知识本位”向 “素养本位”的转变。在任务探究的过程中,我们发现这三首古诗以三个不同时期的历史事件为背景,表达的情感较为复杂,这对小学生而言有一定的理解难度。为了降低学习难度,我们将学习任务指向作者“写什么”,具体而言就是作者用“什么样的言”来表达“怎样的情”。为了完成这一任务,我们紧扣诗中的关键句,设计了以下三个任务。

1. 那一言,道不尽心头之憾

《示儿》中感人至深的是诗人的人生绝唱:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。它表现的是诗人渴盼国家统一的急切之情。多年的夙愿未能实现,临终的那一言,道不尽作者心头之憾。在设计学习任务时,要紧扣“那一言”,借助陆游一生的“征战史”,进一步了解诗人想要表达的感情。

在学习《示儿》时,教师可以安排这样几个子任务:(1)借助资料读懂诗句;(2)思考:既然“死去元知万事空”,为什么诗人还要求儿子“家祭无忘告乃翁”?前后两句是否矛盾?(3)反复诵读,体会诗人内心复杂的感情。

学生在完成第一个子任务时,以自主学习的方式为主。针对诗中“九州”与“中原”的具体位置,教师可以引导学生借助地图来了解它们所处的位置与关系。对于第二个子任务,则采用“合作讨论”的方式来进行辨析,让学生认识到作者前后两句话并不矛盾。如果学生还是难以理解陆游的复杂情感,我们可以借助相关历史资料,进一步了解诗人的志向。对于第三个子任务,教师则可以通过“引读” “演读”等方式,引导学生在读中悟,悟中读,在学生与诗人之间架起一座“连心桥”,以加深对诗人“心头之憾”的认识。

《示儿》短短28个字,虽然没有写当时祖国分裂的场面,但处处流露出作者对祖国统一的渴盼。因此,在完成上述任务时,要抓住诗中陆游的爱国之言,激发学生的想象,读懂诗人的言外之意。

2. 那一问,诉不完心中之愤

《题临安邸》中开篇的“爱国之问”——“西湖歌舞几时休”,直陈当权者的昏庸无能。因此,“那一问”应成为設计学习任务的“引擎”。通过“那一问”,教师帮助学生理解南宋国土沦丧的原因。可以设计以下几个子任务:(1)借助资料读懂诗句的意思;(2)思考:诗人为什么要以“西湖歌舞几时休”来责问那些当权者?(3)你有什么话想要问问那些“游人”?

学生在完成第一个子任务时,仍以自主学习为主,关于对“暖风熏得游人醉”中的“暖风”“游人”等词语的理解,教师要引导学生学会“追问”:“暖风”仅仅是自然界的春风吗?这些“游人”真的是游客吗?……这样的追问,不但能帮助学生了解作者的真实用意,还能感受到作者的心中之愤。

对于第二个子任务,由于其存在一定的思辨性,教师可以鼓励学生与同桌进行讨论,并将自己的观点在全班展示,大家共商共议,得出结论。针对这个问题进行讨论时,自然会引出下一个相关问题:南宋的权贵们为什么把“杭州”当作“汴 州”?此时可以先借助地图了解这两处的位置差异,通过看地图,学生进一步认识到杭州地理位置的优越,北有长江作为天险,城内有西湖美景,这样就更能理解“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”的原因。然后再引导学生进行评价,提升学生的思辨能力。

在完成第三个子任务时,教师引导学生在弄懂作者的“责问”后,鼓励学生从多个角度向诗中的“游人”发问,如“你们在享乐的时候,有没有想到那些处在金人统治下的老百姓?”“你们这样的生活还能持续多久?”“那些抗金英雄屡遭打击,你们于心何忍?”……一连串的发问,可以帮助学生体会诗人的心中之愤。

3. 那一劝,抹不去心底之痛

第三首诗《己亥杂诗》反映了清朝后期的政治昏庸。诗中的“我劝天公重抖擞”,说出了诗人期盼改革的心声。在一片死寂的状况下发出的“那一劝”,实际上是对整个封建王朝的控诉。但由于当时已是清朝衰败时期,“那一劝”,无力改变当时的社会局面。在设计学习任务时,教师须紧扣“那一劝”,引导学生大胆想象诗人与“天公”的对话场面,在多种形式的诵读中,将“那一劝”读出情感与韵味,这样就能更真切地了解诗人的心底之痛,进而感受其爱国之情。

教师可以设计这样几个子任务:(1)结合注释和资料读懂诗句,想象“万马齐喑”是一种怎样的局面;(2)大胆想象诗人与“天公”对话的场面,并尝试描述;(3)诗人的那一劝“不拘一格降人材”最终能成真吗?

学生在学习完前两首诗后,已经掌握了一定的自主学习方法,在学习这首诗时,主要依靠上面三个子任务进行自学,教师再给学生充足的时间进行探究、交流,最终将自己对诗歌的理解与想象,通过多种形式的朗读表现出来,感受龚自珍心底抹不去的“痛”。

任务三:迁移运用“说”与“写”

“深度学习强调在‘现实世界中‘创造和运用,运用的过程就是迁移的过程。”[3]当我们在面对一组古诗时,须用心领会编者的意图,反复揣摩,直至用“我的眼光”去重构这三首古诗,让这一组古诗在“现实世界”中散发出由“我”的思考而产生的独特魅力。在完成前两项学习任务之后,不少学生会对诗歌所反映的历史产生浓厚的兴趣,或者会被诗人散发的人格魅力所感动。为了给学生提供一个“思维生长的空间”,我们不妨“迁移诗境”,即让学生站在当下,用自己的眼光看待这些历史事件与历史人物。为此,我们设计了一组“说”与“写”的学习任务。

说什么?实际上是由教师创设具体的情境,引导学生将自己对古诗的理解进行口语化表达,说出诗人内心压抑已久却未能说明的话。我们可以突破时空的阻隔,设计这样一个迁移应用的学习任务:陆游、林升与龚自珍都穿越到己亥年,他们汇聚一堂,商讨国家振兴大计,假设你是他们中的一员,请你说说内心的想法。这个任务主要在小组内完成。首先在小组内确定好各自的角色,然后再进行阐述,旁听者可以针对别人的方案提出自己的建议,让方案更合理。学生借助这一任务,能从现实中的“我”穿越成为古代的“诗人”,更容易成为作者的“知心人”,实现对文学作品的“再创作”,这何尝不是一种美好的境界呢?

如果说,“说”是学生“跨界”成诗人,替诗人“代 言”,那么“写”则是站在当下,对这些爱国诗人进行客观公正的评价。课堂时间有限,到底写些什么呢?不妨创设这样的学习任务:“国家兴亡,匹夫有责,为了表彰陆游、林升、龚自珍在维护祖国统一、民族振兴方面所作的贡献,请同学们为三位诗人各写一段颁奖词。”与其他语言实践活动相比,这一任务具有一定的难度,难在学生对人物品质把握可能不够准,提炼的语言可能不够精,表述的形式可能不够新。但也正是有了这样的难度,才会激发学生进行挑战,激发他们的表达欲望。

通过迁移运用“说”与“写”,学生将文本语言进一步迁移转化为自己的语言,这是一种学习能力的提升,更是一种语言的“内化”与“活化”。从布鲁姆认知目标分类来看,这属于高阶思维中的“创造”,进入这种境界后,阅读者的内心会有一种发现与创造的喜悦感与成就感。

基于学习任务群的古诗教学重构,为学生打开了一扇认识教材、学习课文的新“窗户”,学生更像是进行了一场穿越时空的心灵之旅,从不同角度体验了深沉的爱国情怀。在完成学习任务的过程中实现了对古诗内容的“自我建构”,在潜移默化中受到了爱国教育,对日后学习与成长大有裨益。当然,小学语文教材中编排古诗较多,其内容涵盖了自然景色、儿童生活、边塞生活等多个方面,如果在实践中“依葫芦画瓢”,生搬硬套本文所阐述的教学样态,难免有失偏颇,我们还须要结合具体内容加以创新、发展,探索具有针对性的学习任务群。

参考文献

[1]赵希斌. 追根溯源教语文:文本的背景分析[M]. 上 海:华东师范大学出版社,2017:45.

[2]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京師范大学出版社,2022:2.

[3]刘徽. 大概念教学[M]. 北京:教育科学出版社,2022:17.

【本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题“‘双减政策下小学周末项目式作业设计与实施的研究”(课题编号:D/2021/02/609)和江苏省中小学第14期教学研究立项课题“导向‘U型学习的古诗文 辅 读 项 目 化 实 践 研 究 ”( 课 题 编 号 :2021JY14-L180)研究成果】