关注学习体验,引发深度学习

2022-05-30唐慧彬

唐慧彬

[摘 要] 教学解决问题的策略,要围绕核心知识,设计具有挑战性的学习主题,引导学生主动、深度地体验策略形成和运用的过程,学会有条理思考、有理有据表达,实现对策略的深度理解、迁移运用和整体建构。

[关键词] 深度学习;学习体验;解决问题;策略

“解决问题的策略”是苏教版小学数学教材的特色单元,通过引导学生经历策略的形成和运用过程,感受策略的价值,提升学生应用策略解决实际问题的意识和能力[1]。但在实际教学中,有些教师常常把“解决问题的策略”当成“解决问题”来教,偏重策略的运用,忽视学生对策略的深度体验,这样的教学方式背离了教材的初衷。教学解决问题的策略时,教师可以组织学生开展深度学习,围绕核心知识,设计具有挑战性的学习主题,引导学生主动、深度地体验策略形成和运用的过程。

深度学习是一种深入学科本质和知识内核的学习,它倡导学生在深度体验的基础上,实现对知识的深度理解。苏教版四年级上册“解决问题的策略”第一课时通过引导学生列表整理信息,灵活运用从条件想起和从问题想起的策略分析数量关系,感受并归纳解决实际问题的步骤[2]。列表整理是本节课的“抓手”,如何引导学生充分经历列表整理的过程,综合运用从条件或问题出发分析数量关系的策略,深度感知策略的价值和特点,从而能有意识地、积极主动地运用策略去分析、解决问题呢?笔者在教学中进行了如下的尝试和思考。

[?]一、化静为动,感受策略价值

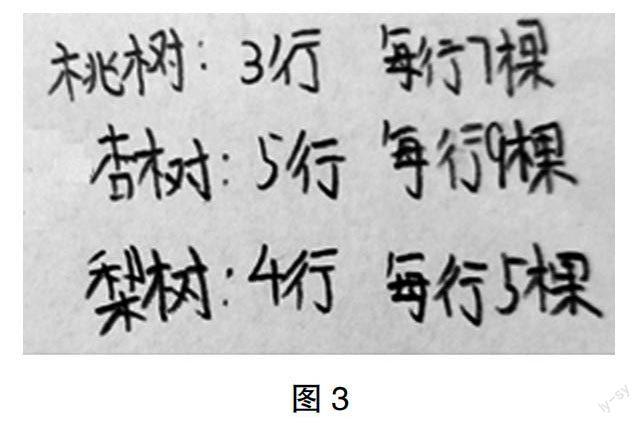

策略,释义为计策谋略,是解决一类问题的方案集合。要让学生掌握一种策略,首先要让他们感受到策略的意义和价值,在此基础上产生学习和运用的兴趣。教材呈现的例题,虽然信息比较多,但是排列有序、前后对应。直接出示此题,学生能轻而易举地找出每种树的“行数”与“每行棵数”之间的对应关系。如果此时仍然要求先列表整理再解答,就显得画蛇添足。如何才能让学生真切感受到有序整理条件的必要性呢?笔者在呈现例题时“化静为动”,以“听题回答”的形式引入新课。

(录音播放:李大伯家栽了3行桃树,每行7棵)

师:听到这两个条件,可以提出什么问题?

生1:李大伯家一共栽了多少棵桃树?

(录音播放:桃树和梨树一共多少棵?)

师:要求这个问题,需要知道哪些条件呢?

生2:需要知道桃树和梨树各有多少棵。

(录音播放:李大伯家栽了3行桃树、5行杏树和4行梨树。桃树每行7棵,杏树每行9棵,梨树每行5棵。桃树和梨树一共多少棵?)

师:为什么这么多同学没能做出来?

生3:条件太多了,反应不过来。

生4:没有来得及记录。

……

师:有几位同学竟然做对了,介绍一下妙招。

生5:我一边听一边记下了3桃、5杏、4梨,然后在每种树的下面写上每行的棵数,听到问题就自然列出了算式。

师:生5的妙招是什么?

生6:整理。

生7:我有补充,杏树的条件没有用,我把另外两种树算出来,然后相加。

师:生7的妙招又是什么呢?

生8:根据问题选条件。

……

在四年级学生的经验结构中,缺少摘录条件、整理信息的经验,教者并没有简单“告知”学生整理条件这一路径,而是“大费周章”,将例题分为两个层次呈现:(1)出示条件想问题、根据问题找条件,复习三年级从条件或问题出发分析和思考问题的策略,为新课的学习做铺垫。(2)动态呈现多而无序的条件,并且只凭听觉获取信息,结果大部分学生无所适从。随即让做对的学生分享经验,通过反思和总结,让学生真切体会到整理条件和问题的必要性,从而触发学习积极性的“燃点”,激发学习动机,让学生进入“预热”状态。

[?]二、化繁为简,建构策略模型

郑毓信教授指出:“数学教学必须超越具体知识和技能,深入思维层面,由具体的数学方法和策略过渡到一般性的思维策略与思维品质的提升。”在学生感受整理条件和问题价值的基础上,如何引导学生探究最优的整理方式呢?如果直接提供教材中的表格,学生势必会按表索骥,这样的整理过程无疑是被动和低效的。如何让表格在学生的头脑中“生长”出來,并让他们深切体会列表整理的优势呢?关键要鼓励学生主动探索整理信息的方法,在思维的生长点上放慢节奏,让学生充分经历和体验列表整理的形成过程。

师:看到这道题目的真面目了,能不能整理一下,让大家一目了然?

(学生自主整理,小组讨论交流)

师:介绍一下为什么要这么整理。

生9:我把同一种树的行数和每行的棵数放到一起,这样就一一对应了。

师:“一一对应”这个词用得真好!根据条件之间的关系重新排列,可以避免张冠李戴。对于这种整理方法,你们有补充吗?

生10:把条件全部抄下来太麻烦啦!我只写了一些关键的词语。

师:比较一下,两种整理方法有什么相同的地方?你更喜欢哪一种?

生11:都是按照果树的种类整理的,把同一种树的条件放在一起。

生12:我喜欢第二种,同一种树的条件放在同一行,同一类的条件放在同一列。

师:大家再修改修改自己的整理过程,让它更加简洁和清晰。

师:这种整理方法,有什么独到之处?

生13:用表格整理,行数和棵数只要写一次就可以了,方便快捷。

生14:我有个建议,把“棵数”改成“每行棵数”,这样更准确。

生15:这样能很清楚地看出条件之间的联系。

……

教者先组织学生在自主探究中对题中的信息进行了个性化整理,然后有选择性地呈现几种不同水平层次的整理方法,引导学生进行比较和辨析。学生通过对自己和同伴整理过程的评价和反思,提炼出最优化的整理策略。在此过程中,学生展开富有批判性、探索性和创造性的深度学习,深刻体会到列表整理的实质就是将信息对应和归类,推动低阶思维向高阶思维进阶[3]。

[?]三、化虚为实,内化策略意识

学生之所以在分析问题和解决问题的过程中无从下手,一个重要原因是找不到条件和问题之间的联系。列表整理给学生提供了一把“金钥匙”,如何顺利地开启解题思路这把锁呢?关键要引导学生自主深度加工信息,探寻出不同的解题思路,提升解题的灵活性,丰富运用策略解决实际问题的经验,让数学思维由表及里、由点到面。

师:这位同学是怎样想的?

生16:他先求出桃树、杏树、梨树的棵数,然后用“桃树的棵数+梨树的棵数”,解决问题“桃树、梨树一共多少棵”。

师:这位同学在整理条件时,添上了“多余”这个词,他是怎样想的呢?

生17:他先整理条件中桃树、杏树和梨树的信息,再看问题,发现只需要桃树和梨树的信息。

生18:我只整理了桃树和梨树两种树的信息,因为问题是求桃树和梨树一共多少棵,只需要知道桃树和梨树的信息,杏树的信息是多余的。

师:这两种整理方法有什么区别?

生19:第一种把所有的条件都整理出来了,第二种只整理了求问题需要的条件。

生20:我们可以根据问题有选择地进行整理,剔除多余的条件。

(出示:杏树比桃树多多少棵?學生独立解答,展示交流)

生21:根据问题,我先整理了杏树和桃树的条件,然后求出杏树和桃树的棵数,最后求出杏树比桃树多多少棵。

生22:我原本把杏树、桃树、梨树三种树的条件都整理出来了,解答这个问题就没有再整理,直接选出杏树和桃树的条件进行解答。

师:解决实际问题时,到底是先从条件想起,还是从问题想起呢?

生23:我喜欢从问题想起,根据问题寻找需要的条件,更加简洁。

生24:从问题想起,整理的条件比较少。但是问题变了,就要重新整理一次。

生25:从条件想起,把所有的条件都整理出来,虽然麻烦,但不管求什么问题都能解答。

生26:我认为要将条件和问题联系起来,确定先求什么,再求什么。

……

教者将“根据条件归类信息”和“根据问题筛选信息”这两种策略进行对比,让学生的思维过程可视化,在比较、质疑、评价等思维活动中,沟通了策略间的联系。学生经历从现实情境中选取有用信息并形成结构完整的数学问题的过程,学会有条理地思考,明晰解题步骤,灵活地运用从条件或问题出发的策略分析和解决实际问题,进一步丰富自身解决问题的经验。从而实现将已有知识迁移到新的情境中,主动构建认知图式,形成由理解题意到分析数量关系的关键能力,并融入原有的认知结构[4]。

策略的内化有赖于深度体验基础上的自主生长。教师在教学中应注重深度挖掘教材,精心设计结构化的学习材料,并依据反馈信息对教学活动进行及时调整。引导学生在批判理解、信息整合、迁移应用中追溯策略的本质和内核,体验策略的形成过程,形成运用策略解决问题的思维方式和行为模式。

参考文献:

[1] 吴文娟. 系统规划精心选择突出过程——苏教版教材“解决问题的策略”研读感悟[J]. 小学数学教育,2019(08):30-32.

[2] 端家月,倪芳华. 经历过程形成策略——《解决问题的策略——列表》教学设计与评析[J]. 小学教学设计,2017(29):39-40.

[3] 杨裕天. 深度学习在小学数学课堂中的实施策略[J]. 安徽教育科研,2020(21):60-61.

[4] 陈海勇. 指向思维品质的小学数学深度学习[J]. 小学数学教育,2020(19):10-12.