基于化学学科理解的单元教学设计与实践

2022-05-30胡先锦许锋华

胡先锦 许锋华

摘要: 基于对化学学科理解和单元教学相关理论的学习和研究,以高中“化学能与电能的相互转化”为例进行单元教学的设计与实践,并选择部分内容进行分析,意在探寻高中化学课堂教学的可能性转型,探索形成和促进高中生化学学科理解的实践路径。

关键词: 化学学科理解; 单元教学; 化学教学; 化学能与电能

文章编号: 1005-6629(2022)11-0032-05

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

要培育和发展学生的化学学科核心素养就要积极开展“素养为本”的课堂教学,引导学生初步形成化学学科理解,并在持续的化学学习中不断增进学科理解。但是,“理解”不等同于“知道”,不只是知识的回忆和简单再现,而是“能够智慧而有效地使用知识和技能”[1],把所学的知识迁移到新的环境中去应用。为此,本文结合教学实践对基于学科理解的单元教学作一定的探讨。

1 化学学科理解与单元教学设计

1.1 化學学科理解

所谓化学学科理解,是运用化学学科思维去思考并解决真实问题、认识并创造世界的过程,是人们面临真实的学科问题和日常生活实际问题时能够“以学科专家的方式去进行思考”[2]。

从教师教学层面来看,化学学科理解是指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识,它不仅仅只是对化学知识的理解,还包括对具有化学学科特质的思维方式和方法的理解[3]。从化学学习层面来看,我们认为化学学科理解是学习者运用化学学习方法对高中化学内容基于知识关联、认知思路和核心观念形成结构化认知,运用不同方法表征化学知识;认同化学学科的育人价值和社会意义,形成化学本质认知和化学学科思维,运用化学知识和化学思维去认识自然世界,从化学视角去探究、分析和解决与化学相关的问题或社会议题[4]。

1.2 单元教学设计

单元是指教师在对课程标准、教材等教学指导性资源进行深入解读和剖析后,根据自己对教学内容的理解,以及学生的情况和特点,对教学内容进行分析、整合、重组后所形成的相对完整的教学主题。一个单元可以由多个课时组成,不同的课时从不同的角度、深度,用不同的教学/学习方式,对同一主题进行多元化解析[5]。杨玉琴指出,单元教学设计是以一个完整的教学主题为单位进行的教学设计,是介于宏观课程设计与微观课时设计之间所展开的中观教学设计,向上能够较好地兼顾课程总体目标与课程结构,向下能够合理协调不同课时之间的学科认知逻辑或教学逻辑,并从教学单元的构建、单元教学目标的制定、教学起点的分析、教学过程的设计、教学评价的设计等角度阐述了单元教学设计的基本框架[6]。

1.3 基于学科理解的单元教学设计与传统教学设计的基本差异

传统意义上的教学设计往往容易局限于单一课时的内容和方法,缺乏单元化整体设计的意识和思考,常常“只见树木不见森林”,导致难以基于单元整体来审视各课时之间的关系和内在联结,缺少思考单元整体教学对增进学生化学学科理解的贡献,也就使得教学变得碎片化、点状化和非整体连续性。也正是这种点状化、碎片化和非整体连续性,使得学生难以形成整体的化学学科理解,难以形成知识关联、认知思路和核心观念的逻辑化、结构化,难以促进学生对化学知识的迁移和应用。

基于化学学科理解的单元教学设计是在深入领会化学学科核心素养的基础上,精心解读化学学科核心观念(大概念),形成阶段性的单元化教学主题,再以课程标准的学业质量要求和学生的实际认知来分解形成核心指向一致、认知角度多元的多个连续性课时,因而在教学过程中需创设真实(模拟真实)的单元化的探究情境,生成系列化、弱结构、指向化学学科理解的探究性问题空间,以多个“形散而神不散”的连续课时(或大课时),通过学生协作式的学科探究、亲历科学实践的学习活动,在完成真实问题的探究解决的过程中,促进学生化学内容的结构化建构和迁移性应用,从而促进学生在学习化学知识和技能的基础上,初步形成或不断增进学生的化学学科理解。

1.4 基于化学学科理解的单元教学设计的基本流程

基于化学学科理解的单元教学设计,首先应站在学生的立场上追问:学生现在在哪里、学生将走向哪里、怎样到达那里、我怎样知道学生已经到达那里?其次,基于化学学科视角追问:需要哪些化学知识和技能、开展怎样的学科探究实践、形成怎样的认知思路和化学观念、怎样知道是否初步形成或增进了化学学科理解?

因此,在进行上述两项追问的基础上,基于化学学科理解的单元教学设计和实施的基本流程可以确定为:

(1)研读化学课程标准,提炼学科核心观念→

(2)形成单元探究主题,制定单元学习目标→

(3)创设真实问题情境,生成系列探究问题→

(4)开展协作探究活动,亲历科学探究实践→

(5)实现真实问题解决,掌握化学知识技能→

(6)形成结构化的认知,增进化学学科理解。

基于化学学科理解的单元教学设计和实施,既要站在学生学习的视角,从学生的实际出发,指向学生的化学知识的获得和应用,为学生的智能发展和个性化发展,也要关注化学学科的知识和技能、化学学科的学习方式以及化学的逻辑系统和结构化,努力探寻兼具学生主体视角和学科视角的教学设计。也就是说,在教学设计和实施过程中,既要有设计中的“既定性目标”,也要有课堂中的“生成性目标”。不仅要注重探索问题导向的项目式、探究性学习方式的转变,还要注重探索学习过程的形成性评价、指向“表现性目标”的真实评价的学业质量评价的转变。

2 基于化学学科理解的单元教学设计与实践及初步分析

我们将高中化学选择性必修1《化学反应原理》专题1“化学能与电能的转化”及“金属的腐蚀与防护”[7]整合为“化学能与电能的相互转化”进行单元教学的设计和实践。选择教学实施过程的部分内容说明如下:

2.1 形成单元探究主题,制定单元学习目标

单元学习目标是整个单元学习的核心导向,而学习目标的确定要遵循国家课程标准而定。《普通高中化学课程标准(2017年版)》对本单元的内容要求是“认识化学能与电能相互转化的实际意义及其重要应用。了解原电池及常见化学电源的工作原理。了解电解池的工作原理,认识电解在实现物质转化和储存能量中的具体应用。了解金属发生电化学腐蚀的本质,知道金属腐蚀的危害,了解防止金属腐蚀的措施”。其学业要求是“能分析、解释原电池和电解池的工作原理,能设计简单的原电池和电解池。能列举常见的化学电源,并能利用相关信息分析化学电源的工作原理。能利用电化学原理解释金属腐蚀现象,选择并设计防腐措施。能综合考虑化学变化中的物质变化和能量变化来分析、解决实际问题,如新型电池的开发等”。在“教学策略”中也指出,发展学生基于内能及内能的变化认识物质所具有的能量和化学反应中能量变化的本质[8]。

因此,本单元以“物质中蕴含能量,能量可以相互转化,能量转化中遵循守恒定律”作为核心观念,形成“化学能与电能的相互转化”的单元主题,依据课程标准要求,结合学生认知基础,确定本单元的总体目标(见图1)和具体的学习目标。

(1) 单元总体目标:从化学反应与能量转化的角度认识原电池和电解池,理解化学能与电能转化的本质,建立对电化学过程的系统分析思路,形成对电化学本质的认识,体会电化学知识的实际意义和重要应用,展望未来电池的设计。

(2) 具体学习目标:①了解原电池的工作原理、电解池的工作原理,从氧化还原反应的视角认识化学能与电能相互转化的本质以及变化与守恒的关系;②知道常见的化学电源、电化学体系的基本构成要素以及化学能与电能的转化对人类生产生活的重要作用;③能根据工作原理进行设计和利用原电池和电解池。

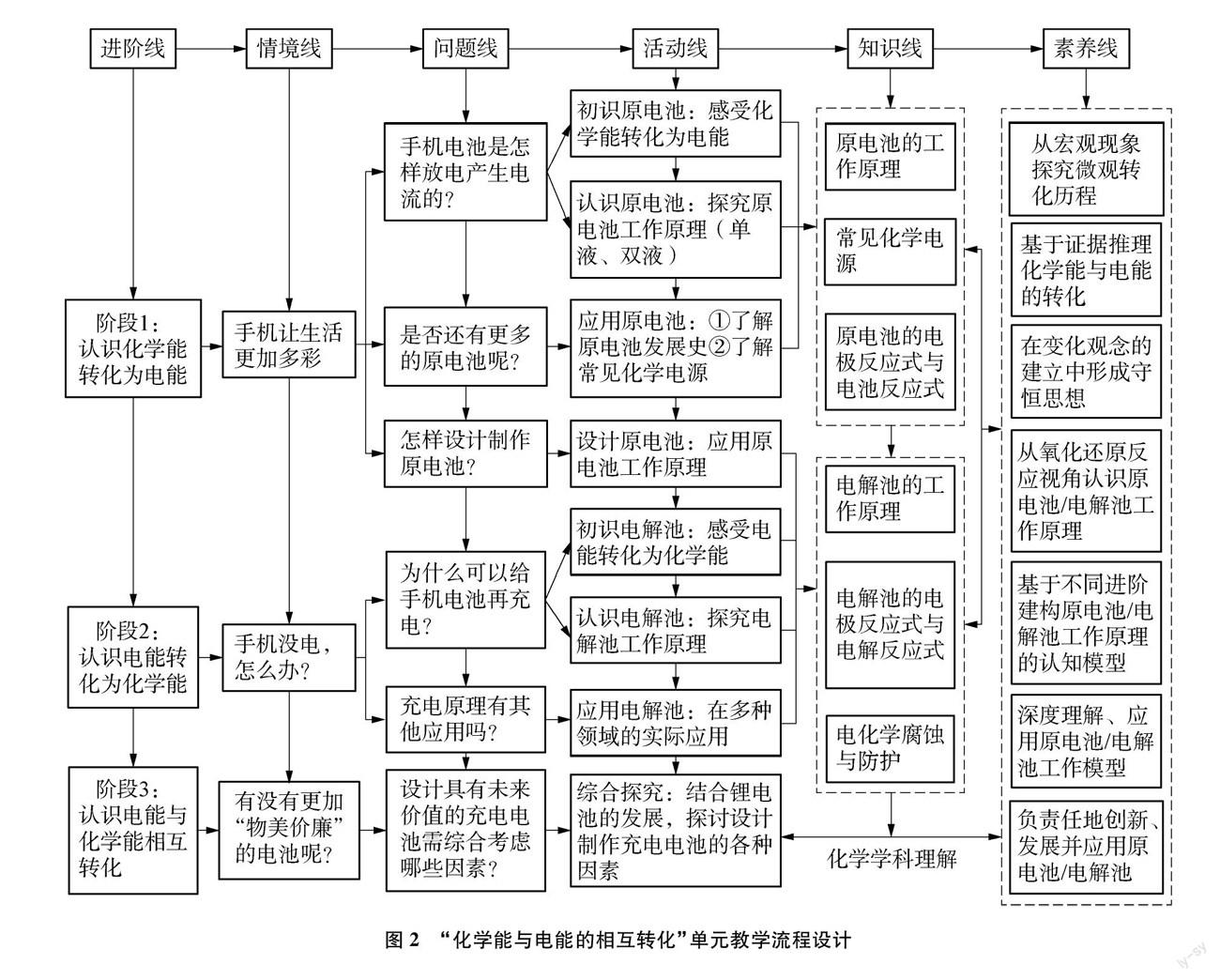

在此基础上,形成本单元的基本教学流程(见图2)。

2.2 生成系列探究问题,开展协作探究活动

由于化学学科核心素养是在问题解决学习的过程中形成和发展的,而问题解决学习是具有体验性和过程性的,问题也是具有情境性、开放性和复杂性的。因此,我们的设计要让学生在真实(模拟真实)的情境中,以真实的情境体验来帮助学生以化学科学的视角去探究、分析和解决实际问题,并逐步固化为学科关键能力和必备品格;以真实的情境体验引导学生用科学的态度和社会责任意识对化学相关问题或社会议题作出科学的判断和决策,形成正确的价值观念。

本单元的基本探究问题有:(1)借助什么方法,认识电化学体系中的能量转化和能量守恒?(2)通过怎样的探究活动,发展对原电池和电解池工作原理的理解?(3)通过怎样的思维设计简单的原电池?(4)以哪些实例来认识电解原理的广泛应用?(5)怎样利用电化学原理解释金属腐蚀现象,选择和设计金属防腐措施?(6)设计制作具有未来价值的可充电电池需要综合考虑哪些因素?

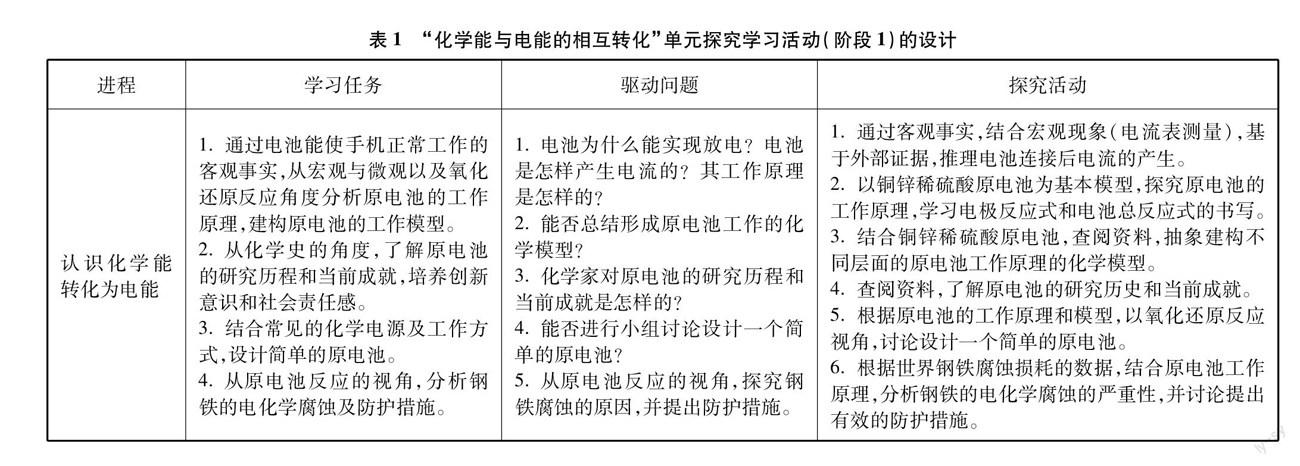

单元教学设计不是零散拼接、无明确指向、形式化的课堂活动,而是以课程标准和化学学科核心素养为学习目标指向,优化重组进行单元化教学设计,以单元主题或核心任务为统领,以学生的认知基础和知识逻辑为基点,创设真实的教学情境,引领学生开展探究活动,这样才能帮助学生主动建构结构化的化学知识,引领学生形成和理解化学大概念(核心观念),真正促进化学学科核心素养的养成和发展。本单元学习活动均以此为核心指向:能量转化且能量守恒。同时,也具有进阶性:电化学体系的基本要素与工作原理(原电池和电解池)→能量轉化与能量守恒→电化学过程的系统分析→变化观念与守恒思想→实践创新与社会责任。如学习阶段1“认识化学能转化为电能”的探究活动设计见表1。

2.3 建构科学认知模型,增进化学学科理解

《普通高中化学课程标准(2017年版)》明确指出,化学内容的结构化主要是基于知识关联的结构化、基于认知思路的结构化和基于核心观念的结构化等三种形式[9]。在建构结构化的化学认知的过程中,“模型认知”必然是关键环节之一,即要引领学生通过分析、推理等方法深刻认知化学知识的本质特征,探究知识的构成要素,寻找知识的内在联系,进而建立化学认知模型,并运用建构的认知模型去解释或揭示化学现象,去学习新的化学知识。如此才能真正促成化学学科知识的深度建构与增殖,真正促进学生的化学学科理解。

例如,在本单元的阶段1学习中,引领学生通过对具体的(实物的)原电池工作原理的分析(如图3),结合氧化还原反应的知识和规律,形成基础认知模型(如图4),进而结合氢氧燃料电池及锂离子电池等新型电池,抽象形成原电池的高阶认知模型(如图5),促进学生在解决问题的过程中运用模型,获得新知,提升思维水平,不断增进化学学科理解。

3 结语

教是为了学,教是为了不教。指向化学学科理解的单元教学,对学生化学学科核心素养的培育有重要的实践价值和理论意义,是化学教育的应然追求。我们的课堂是以化学基础知识和基本技能为基础,但不是仅限于化学知识和技能,而是要在促进学生在问题解决的学习过程中,引领学生主动建构结构化的化学知识,并在化学知识的实践应用中形成正确的价值观念,持续增进学生的化学学科理解。

参考文献:

[1] [美]格兰特·威金斯, 杰伊·麦克泰格著. 闫寒冰, 宋雪莲, 赖平译. 追求理解的教学设计(第二版)[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2017: 45~46.

[2] 张华. 论学科核心素养——兼论信息时代的学科教育[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2019, (1): 55~65, 166~167.

[3] [8] [9] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 76, 28~30, 70~71.

[4] 胡先锦. 为理解而教: 课堂的应然追求——我们需要什么样的化学课堂[J]. 化学教学, 2020, (4): 33~37.

[5] 王磊, 黄燕宁. 单元教学设计的实践与思考——以“氧化还原反应”教学单位为例[J]. 中学化学教学参考, 2009, (3): 9~11.

[6] 杨玉琴. 核心素养视域下的单元教学设计: 内涵解析及基本框架[J]. 化学教学, 2020, (5): 3~8, 15.

[7] 王祖浩主编. 普通高中教科书·化学选择性必修1·化学反应原理[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2021.