基于Rasch模型的中学生化学微粒观测评研究

2022-05-30黄泰荣王辉

黄泰荣 王辉

摘要: 微粒观强调从宏微结合的视角认识身边物质世界的思维方法,体现了化学学科的思维特征。根据学习进阶理论,对微粒观进行了层级划分,基于Rasch模型开发和优化了测评工具,并且实施了测试及数据分析。研究显示测评工具具有较好的信度、效度。测试结果表明:高中三个年级学生的微粒观水平均达到“建立宏微关系”层次,其中高一和高二学生的微粒观水平并没有显著差异,而都与高三学生有显著差异;男生的微粒观水平高于女生。

关键词: 化学微粒观; Rasch模型; 测评工具

文章编号: 1005-6629(2022)11-0015-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

微粒观是《普通高中化学课程标准(2017年版)》中明确提出的化学学科观念之一[1]。作为重要的化学基本观念之一,微粒观强调从宏微结合的视角认识物质世界的思维方法,充分体现了化学学科的思维特征,是“宏观辨识与微观探析”等化学学科核心素养的具体表现形式。

近年来,中学生化学微粒观的相关研究越来越引起人们的重视。已有研究凝练微粒观的相关认识,明确微粒观的认识对象和认识角度,整体分析中学阶段学生的微粒观发展历程或基于微粒观分析某一主题内容的学习进阶,测查中学生的微粒观发展状况,探查影响中学生微粒观水平的因素,探讨有效促进中学生微粒观发展的教学策略[2~6],这为微粒观的教学与评价提供了一定的理论基础和实证支持。但已有研究关于微粒观的测评研究仍存在一些不足,具体表现为:主要以微粒观的认识要点为测查内容框架,缺少对微粒观纵向发展水平的测查;主要以经典测量理论为依据进行测量建构,存在传统经典测量理论的“样本依赖性”和“工具依赖性”等缺点。

基于上述微粒观相关研究的现状与不足,本研究根据Rasch模型和微粒观的发展层级,开发微粒观测评工具,探查高中学生的微粒观水平现状,以期为高中学生微粒观的培养提供参考。

2 中学化学微粒观的测评理论基础

2.1 基于Rasch模型的测评框架构建

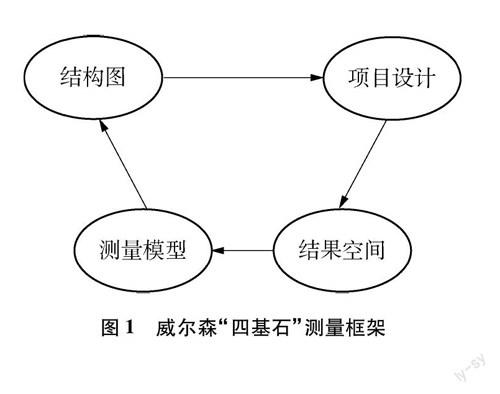

项目反应理论以概率函数的形式描述项目作答反应结果是如何受到被试能力水平和项目特性联合作用的影响的[7],Rasch模型是最常用的函数形式之一[8]。相比于经典测量理论,项目反应理论可将被试的能力水平和项目难度放在统一的度量尺,且项目参数不受样本影响,被试能力不受测验影响。为了能设计出符合Rasch模型的测评工具,威尔森提出了“四基石”测量框架(见图1)[9]。该框架有4个要素,包括结构图、项目设计、结果空间和测量模型。

本研究主要基于威尔森四基石框架,结合中学生化学微粒观的发展层级模型,根据四个基本要素设计中学生化学微粒观测评工具的开发程序。

2.2 中学生化学微粒观的理论模型构建

2.2.1 中学生化学微粒观的内涵构成模型

中学生化学微粒观是学生经过化学学科学习,所获得的对物质微粒性的统摄性认识,具体表现为个体主动从宏微结合视角认识和解决化学问题的思维习惯或思维模式,即宏观-微观认识方式类型。从构成要素看,微粒观可由认识对象、认识角度、观念性认识和观念性表现四方面要素构成(见图2),其中观念性认识是微粒观内涵实质的关键要素,与认识对象、认识角度密切相关且匹配。所有的微粒观认识实质上是对某一认识对象的某一角度的认识[10]。例如“微粒间的相互作用方式决定宏观物质的性质”是基于微粒相互作用和宏观现象角度对物质性质的认识;“原子是化学变化中的最小粒子”则是基于微粒种类角度对物质变化的认识。

2.2.2 中学生化学微粒观的发展层级模型

对于不同的观念性认识,其认识角度的数量和层级会有所不同。因此,可根据各观念性认识的认识角度水平高低,划分各观念性认识的发展层级,进而构建起微粒观的进阶框架。在充分分析各观念性认识相应的认识角度和认识方式类型的基础上,参考化学观念的学习进阶[11]以及学生化学认识方式发展的内在逻辑[12],构建了如图3所示的中学生化学微粒观发展层级模型。

(1) 感知微粒存在。此水平主要是形成观念的基础,基于经验感知物质构成微粒的客观存在及其基本特性。相应的观念性认识主要涉及基于微粒本身(如微粒种类、微粒数量、微粒特性等角度)的微观认识方式类型,例如物质是由原子、离子、分子等不同层次微粒所构成的;微粒是不断运动的,微粒之间具有一定距离;原子是化学变化中的最小粒子;化学变化是微粒按照一定数目关系进行的等。

(2) 认识微观特征。此水平主要是形成观念意识和观念雏形,从原子、分子等微粒视角定性分析常见物质及其反应的微观特征。相应的观念性认识主要涉及基于微粒内部结构和微粒间相互作用的微观认识方式类型,例如微粒是可分的;不同层次的微粒本身是有结构的;微粒之间存在不同类型的相互作用;微粒结构是内部微粒之间相互作用的结果;化学变化的本质是某一层次微粒之间的相互作用等。

(3) 建立宏微关系。此水平主要是形成微粒观念,基于宏观与微观、定性与定量视角对物质及其变化的本质特征进行综合分析。相应的观念性认识主要涉及基于宏观与微观、结构与性質的系统认识方式类型,例如微粒的结构决定微粒的性质;微粒之间的相互作用方式决定宏观物质的性质和现象;物质的聚集状态随构成物质的微粒种类、微粒之间的相互作用方式、微粒聚集程度的不同而有所不同,物质的聚集状态会影响物质的性质;物质的量是联系宏观计量和微观计量的桥梁等。

(4) 应用微粒观念。此水平主要是践行微粒观念,指导化学学习和解决化学问题。在此水平下,学生能认识到微粒观是重要的化学学科思维方式,能结合其他思维方式指导化学科学实践。例如能运用微粒观念分析生产、生活、科学研究中的简单案例;能结合实验或生产、生活中的实际数据,并应用物质的量计算物质的组成和物质转化过程中的计量关系;能整合微粒观和其他观念,分析物质及其变化规律等。

3 中学生化学微粒观的测评工具开发

3.1 开发程序

本研究以中学生化学微粒观的发展层级模型作为测试项目设计的理论依据。初步设计好各测试项目后,请两位化学课程教学论专家进行审核,并请五位化学教育硕士研究生进行试做,根据其对试题的反馈进行修改后才开展第一轮试测。第一轮试测后,基于Rasch模型检验工具质量并进行调整,包括剔除质量明显不好的项目、增强表述的精确性、增强选项的迷惑性、调整测试项目的难度结构等。相比于第一轮试测,第二轮试测所得的工具各项指标有所改进,正式测试与二轮试测的工具相同。

3.2 项目设计

根据中学生化学微粒观的发展层级模型,最初设计了包括选择题和填空题在内的不同难度题目共25道。结合两轮试测的数据表现,对项目进行增删、修改和调整,最终形成“中学生化学微粒观测试卷”,其中包括8道单项选择题(FT1~FT8)、13道填空题(FT9~FT21),共计21道题,24个评分项目。具体构成与评分项目所属水平对应情况见表1。

4 中学生化学微粒观的发展状况测查

4.1 样本组成

两轮试测及正式测试的样本构成如表2。正式测试的时间为2021年12月下旬,以广东省某所国家级示范性普通高中作为样本来源学校,采取分层抽样和随机抽样相结合的形式,分别在高一、高二、高三年级随机抽取两個不同层次的班级,共计6个班的学生。测试时,高一年级学生样本已完成必修第一册内容的学习,高二年级学生样本已完成必修课程和选择性必修1个模块的学习,高三年级已完成高中化学课程的学习。最终实发试题277份,回收有效试题253份。

4.2 数据处理

运用Winsteps3.92.1检验测评工具是否符合Rasch模型预期,将项目难度与学生能力转换成具有等距意义的logit分,再运用SPSS 22.0软件进行统计分析。

4.3 工具质量检验

4.3.1 总体质量分析

由表3可知,被试能力平均分估计为1.15,高于测评项目平均分,整份试卷的难度估计误差仅为0.19,被试的估计误差较大,但在许可范围内。项目拟合指数皆在理想值左右(即MNSQ接近1,ZSTD接近0),说明数据与模型具有较好的一致性。项目的分离度为6.98,达到超过2的要求;被试的分离度较低,为1.28。被试和项目的信度值都在许可范围内(0.5~1),但较项目信度而言,被试的信度值稍低。结合被试分离度,说明被试的能力分布还不够广。但总体上看,测评工具体现出较好的性能。

4.3.2 单维性检验

标准残差对比图表明,大部分的项目处于[-0.4,0.4]的区间范围之内,只有A(PT2)项目略超出了-0.4~+0.4的范围,可认为测评工具各项目具有单维性,仅测试中学生化学微粒观水平这一种结构,符合Rasch模型的基本假设。

4.3.3 项目-被试对应

Rasch测量模型通过将项目难度和被试能力的分数转化为logit分,实现了两者的标准统一,其结果通过项目-被试图来反映。结果表明,测评工具数据分布较广,具有明显的难度水平;学生能力分布较为理想,近似于正态分布。

4.3.4 项目拟合程度

在具体的项目拟合度上,除项目FT10-1的难度标准误差为0.59外,其余项目的标准误差数据均在0.4以内;外部和内部拟合指数的MNSQ均在误差允许范围;外部和内部拟合指数的ZSTD除少数值超出理想范围外(PT1、 PT12、 PT19、 PT21),其他值均表现良好。

综上分析,根据中学生化学微粒观发展层级模型编制的测评工具在各信效度指标上表现较好,符合Rasch模型要求,测得的结果可用于进一步的分析。

4.4 研究结果

4.4.1 微粒观水平的评价标准

Rasch模型通过将原始分转换为logit分,从而将被试能力、项目难度放在同一把量尺上进行比较。将中学化学微粒观测试卷各个项目的难度估计进行平均可得到每个水平的难度平均值,如表4所示,以此平均值作为判断学生微粒观发展水平的依据。当学生的logit分值达到某一微粒观水平的项目难度平均值时,则认为学生达到了该微粒观水平。

4.4.2 微粒观水平的整体统计

为进一步了解被试在各个观念水平上的分布情况,对各观念水平阶段人数进行统计,如图4所示。结果表明,处于水平3的学生人数最多(138, 54.5%);处于水平2和水平4的被试人数相近,分别占20.2%和24.5%;个别被试的观念水平估计值处于水平1及以下(2, 0.8%)。

从具体的答题情况来看,多数学生能够准确说明常见物质的构成微粒,能够解释原子、分子的结构特征,能够从原子、离子、电子等不同层次的微粒视角,基于微粒种类-微粒间的相互作用-微粒数量-宏观现象分析化学变化的本质和规律;但学生在生产、生活、科学研究的实际问题解决方面得分均值普遍偏低,例如消毒剂的有效氯问题(FT7)、植物营养液的配制(FT19)、电解法制备铝的电子转移问题(FT20)、铁盐混凝剂吸附效果的解释(FT21)等。由此可见,被试学生大多能结合宏微视角综合分析物质及其变化的本质特征,但缺乏运用微粒观解决实际问题的能力。

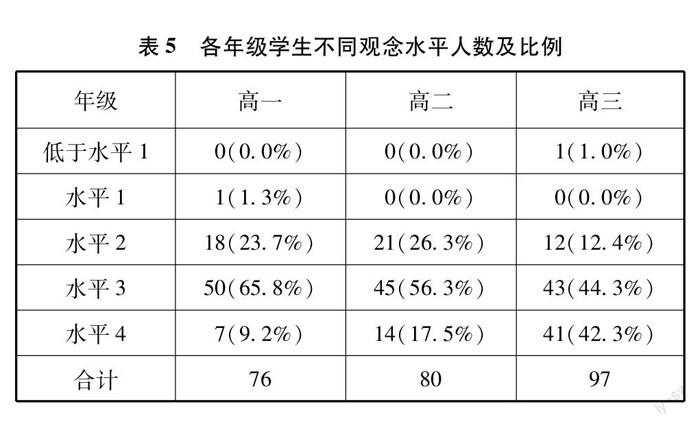

4.4.3 微粒观水平的年级差异

根据3个年级微粒观测试的描述性统计结果,被试样本中3个年级的logit平均值分别为0.87、 0.89、 1.57。为了比较3个年级微粒观水平差异的显著性,对3个年级的logit均值进行方差分析,结果表明高一、高二并没有显著性差别,而高一与高三、高二与高三具有显著性差别。3个年级在不同观念水平上的人数及比例如表5所示:高一、高三中只有极个别学生低于或处于水平1;处于水平2的学生也分别只占本年级总人数的23.7%、 26.3%、 12.4%;各年级处于水平4的学生人数比例有较大差异,其中高三有近半数学生(42.3%)达到了水平4,而高一和高二达到水平4的学生人数比例偏低,占比分别为9.2%和17.5%。

从测试结果看,高一至高三学生的微粒观发展水平变化并非线性递增:高一学生多数处于水平3;高二学生出现了一定程度的分化,部分学生通过学习化学反应规律、官能团与有机物性质关系等内容,提升了运用宏微结合思维解决实际问题的能力,由水平3向水平4发展,但个别学生可能由于微粒性知识遗忘的原因导致微粒观的稳定性受到影响而处在水平2,例如在“汞的构成粒子”的考察项目(FT9)上,高一学生的测试结果明显优于高二学生,此现象可以解释为“金属汞由汞原子构成”属于初中知识范畴,相对高一学生而言,高二学生因长久不接触而遗忘该知识点;对于高三年级,近半数学生已实现由水平3向水平4的发展。从不同年级的教学方式看,高一和高二是新授课阶段,往往侧重于新知识和核心概念的建构,这可能导致学生虽然实现微粒性知识的积累,但其微观思维并未能得到稳定的发展;而高三是复习阶段,学生往往通过单元复习、绘制概念图等提升自身化学核心概念的结构化水平,从而在化学知识的结构化建构中实现自身微粒观的显著发展。综上分析可知,微粒观的发展和微粒性知识的积累并不是线性相关的,微粒观水平的提高不仅来自微粒性知识的积累,更重要的是基于宏微结合思维的知识结构化建构,这也与黄琼[13]、朱立娜[14]等关于知识水平对微粒观发展影响的研究结果一致。

4.4.4 微粒观水平的性别差异

表6显示的是不同性别学生的微粒观水平的描述性统计结果。结果表明,男生的全距大于女生,男生的均值明显高于女生。

通过方差分析(ANOV)进一步比较学生微粒观性别差异的显著性。表7的检验结果表明,男、女2组的方差齐性,测验的Sig.为0.000,小于显著性水平0.05,即男、女生之间具有显著性差异,男生的表现优于女生。作为一种化学认识方式,微粒观强调从宏微结合的视角认识物质及其变化本质特征的思维模式。而在化学学科学习中,相比于女生,男生喜欢独立思考,思维比较发散,并且能深入到事物的本质[15,16]。由此可以认为,男生在认识物质及其变化的微观本质特征上可能具有一定的思维优势,从而有利于自身微粒观的发展。

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

测试结果表明,高中三个年级学生的微粒观水平均达到“建立宏微关系”层次;高一和高二的微粒观水平分布有一定差异,但不显著,高一、高二都分别与高三学生有显著性差异;男生的微粒观水平显著高于女生。

5.2 研究启示

(1) 学科知识是学科观念的必要基础,重视对学生观念培养的同时也不能忽略知识的重要性。上述测试结果表明,微粒性知识的遗忘对学生微粒观发展有较大的影响。因此,在对学生的微粒观进行培养时,最基本的是要先对微粒性知识进行教学。学生不仅仅是对知识点的记忆和学习,更多的是需要基于微粒观对相关知识进行结构化建构。

(2) 从微粒观的学习进阶可以看出,微粒观的形成是一个连贯性、整体性的递进过程。因此,在实际教学中,教师需依据微粒观的内涵及其发展层级,梳理不同主题知识的微粒观发展历程,对单元教学内容进行整体设计。比如,纵观初高中微粒观发展历程,初中基本处于“感知微粒存在”阶段,此时只要求学生知道构成物质的微粒及其基本特征,初步认识原子结构,并基于化学方程式初步建立宏微关系即可。到了高中必修1化学反应的本质特征分析时,出现了“认识微观特征”的学习进阶。因此,本模块教学要以学生初中学过的熟悉的化学反应为载体,引导学生从离子、电子等视角认识化学反应的微观本质,建立离子反应和氧化还原反应的概念,并通过操作实验加深理解。

(3) 测试结果表明,学生普遍缺乏运用微粒观解决实际问题的能力。真实的问题情境是学生学科观念形成和发展的重要载体,为学生学科观念提供了真实的表现机会。因此,教师在教学中应充分利用STSE问题、化学史实等富有教学价值的情境素材,创设真实的问题情境,引导学生运用宏微结合的思维方式解决实际问题,从而促进学生微粒观的形成和发展。例如在进行“水溶液的离子反应与平衡”的教学时,教师可以利用铝盐和铁盐的净水作用、可溶性钡盐的工业生产等实际案例,通过对电离平衡、水解平衡、沉淀溶解平衡等存在的证明及平衡移动的分析,促进学生微粒观的形成与发展。

特别指出的是,本研究亦存在一定的局限性。一方面,本研究的測试样本仅来源于某一国家级示范学校,缺乏其他层次学校的样本,后续研究需选取更具代表性的样本,以便获得更可靠的结论。另一方面,根据测试结果,高中3个年级学生微粒观的差异主要表现在水平3上,这说明在该水平上还存在着不同的亚层,应设计更多的项目进行细致考察,以建立起更为精确的微粒观进阶框架。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017 年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2] 毕华林, 卢巍. 化学基本观念的内涵及其教学价值[J]. 中学化学教学参考, 2011,(6): 3~6.

[3] 钱海如, 赵华. 初中生化学微粒观构建的实践反思——以“离子”教学为例[J]. 化学教学, 2017,(5): 35~40.

[4] [13] 黄琼. 中学化学教学中学生物质微粒观的培养[D]. 济南: 山东师范大学硕士学位论文, 2009.

[5] [14] 朱立娜. 初中生化学微粒观发展水平研究[D]. 济南: 山东师范大学硕士学位论文, 2013.

[6] 李翠华. 例谈帮助初中生形成微粒观的策略[J]. 化学教学, 2012,(12): 38~40.

[7] 孙晓敏, 关丹丹. 经典测量理论与项目反应理论的比较研究[J]. 中国考试 (研究版), 2009,(9): 10~17.

[8] Rasch G. Probabilistic models for some intelligence and attainment tests [J]. Education Research, 1981, 3(23): 232.

[9] Mark R Wilson. Constructing measures: An item response modeling approach [M]. Mahwah. NJ: Lawrence Erl-baum Associates, 2005.

[10] 黄泰荣, 王辉. 中学化学“微粒观”的学习进阶及其发展路径[J]. 中学化学教学参考, 2021,(19): 6~9.

[11] 孙重阳, 薛青峰. 学习进阶理论下的化学观念发展[J]. 中学化学教学参考, 2020,(15): 9~12.

[12] 支瑶. 高中生化学认识方式及其发展研究[D]. 北京: 北京师范大学博士学位论文, 2011.

[15] 张丽芬, 李京卿. 高一学生化学学习的性别差异研究[J]. 化学教学, 2006,(7): 13~17.

[16] 张敏. 高一学生化学学习性别差异研究[D]. 南京: 南京师范大学硕士学位论文, 2018.