主题出版评价机制优化研究

2022-05-30付玉韩建民

付玉 韩建民

【摘要】评价机制是党和国家贯彻落实主题出版服务国家战略的指挥棒。目前,我国主题出版评价机制形成了社会效益主导模式,贯穿于各类项目申报、奖励荣誉和出版单位的绩效考核体系。通过梳理现行主题出版评价体系相关文献,发现主题出版评价机制在发挥重要作用的同时尚存在评价体系相对单一、评选数量比例失调、市场评价偏弱、学术评价不到位、没有跟上融媒体发展等问题。基于此,文章提出要在坚持社会效益首位基础上进行优化,要扩充评价指标,构建科学合理、引导完善党政产学一体评价体系,尤其应在建设国内国际两个市场评价体系、增设融媒体产品评价等方面创新除弊。

【关键词】社会效益 主题出版 评价机制 优化

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)11-007-12

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.11.002

主题出版已成为我国十分重要而特殊的一项出版活动,在文化强国建设、国际传播能力建设、出版业优化升级等方面具有重要战略意义。推动主题出版发展的因素众多,如观念认知、创新意识、市场竞争、内容优化、评价机制等,其中评价机制对主题出版发展具有导向作用,是党和国家贯彻落实主题出版服务国家战略的指挥棒。评价机制不到位,出版社做主题出版的动力机制也会受影响。因此,要真正让主题出版健康发展,就必须抓住考核评价这一标尺,引领、激发出版主体的积极性和创造性,实现主题出版从高速增长向高质量发展的转化。在此,有必要对我国当前的主题出版评价机制进行全局审视,探索评价体系建设的优化方向,更好地服务主题出版事业发展。

一、现实图景:主题出版评价的三重路径与量化指标分析

主题出版是党和政府自上而下的制度设计。2018年,国家新闻出版广电总局的新闻出版、电影管理职责划入中宣部,下设国家新闻出版署(国家版权局)和国家电影局,充分体现了党和国家对出版工作的重视程度,强化了出版在文化强国建设中的主体地位。在此背景下,主题出版作为新时期党和国家出版工作重中之重,其发展也达到前所未有的高度。当前主题出版的评价体系形成由党和政府有关部门牵头、社会效益优先、多层次奖励的评价机制。

1. 主题出版物评价三重路径

(1)国家级主题出版项目评选机制。出版行业主题出版板块级别最高、分量最重的三大评选项目分别是中宣部年度主题出版重点选题项目评选、国家出版基金项目评选、国家重点出版规划项目评选,三者均由中宣部出版局、国家出版基金办公室、新闻出版署下发文件,是以项目推精品,促进出版强国和文化强国建设的重要抓手。

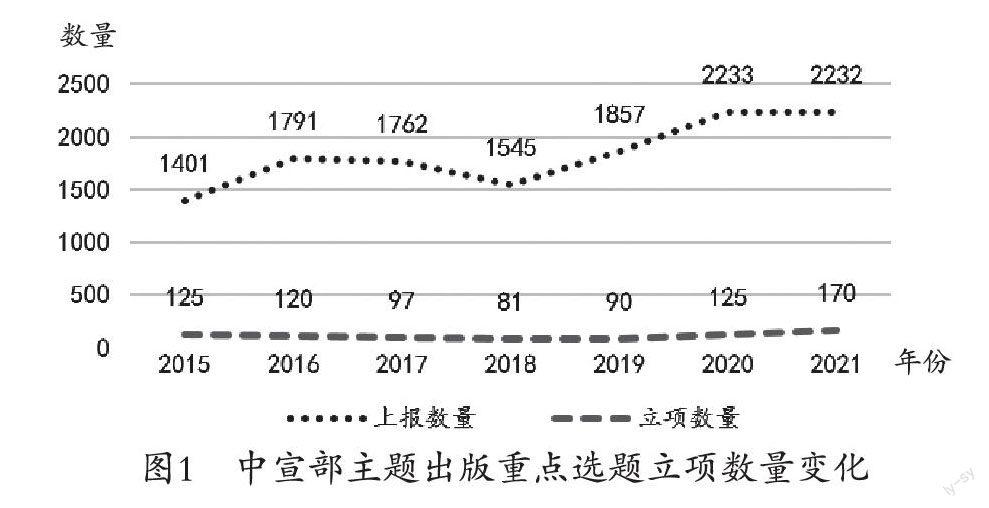

中宣部主题出版物重点选题规划主要是指主题出版领域的专门评选项目,实行一年一次评选。自2015年起,中宣部每年都会公布主题出版物的重点选题方向,在各级地方宣传部和出版单位主管部门的推动下,各大出版社高度重视,竞争也异常激烈。从图1可以看出,主题出版选题上报数量从2015年的1 401项增加到2021年的2 232项,显示出各大出版社对该项目的重视程度和参与热情,与此同时,平均立项率只有5%~9%。

国家出版基金与国家重点出版规划、中宣部年度主题出版重点选题的衔接十分紧密。国家出版基金2007年设立,与国家自然科学基金、国家社会科学基金并列,是出版行业规模最大、影响力最大的政府基金。入选中宣部年度主题出版重点选题和列入国家重点出版规划的项目会获得优先、重点资助。2012年起,国家出版基金为主题出版提供特别通道,单列主题项目申报,与年度项目分开,突出了主题出版的重要地位。2015年,主题出版项目评选进行了改革,从“先资助、后出版”的模式改为“先出版、后资助”的模式,解决了之前存在的主题出版物时效性和宣传效果滞后的问题。主题出版专项项目与中宣部年度主题出版重点选题密切联系,历届主题出版项目评审工作基本围绕中宣部发布的主题出版重点出版物选题展开,与特定时期内国家发展战略政策保持一致。2012年以来,国家出版基金陆续资助了1 000多个主题出版项目,项目入选率高达80%,远高于出版基金年度项目的入选率(平均为38%),2016年,主题出版专项资金达到4 000万~5 000万元,[1]2016年至2020年间,主题出版共计获得资助550项,资助金额达1.85亿。[2]同样,2020年度,共有386项国家重点出版物出版规划项目申报国家出版基金,最终有226個获得资助,申报成功率达59%,这里面同样有不少是主题出版作品。[3]

国家重点出版规划项目是出版业五年发展规划的实现方式之一,每五年评选一次,中间补增一次。该项目包括图书和音像电子出版物两大类,其中图书部分由社会科学与人文科学、自然科学与工程技术以及子规划三大部分组成,子规划包括马克思主义理论与研究出版规划、重大出版工程规划、少数民族出版规划、未成年人出版物出版规划、古籍出版整理规划和中国出版“走出去”出版规划。“十三五”规划调整了子规划项目,首次专设主题出版规划,并置于各子规划之首,突出了主题出版在出版规划中的引领地位。“十三五”规划首次遴选项目共计2 171项,主题出版规划占100项,[4]“十四五”规划首次遴选项目1 929项,主题出版规划占90项。[2]

这些国家项目评选与出版社的出版资助、评奖推优、业绩考核紧密衔接,尤其是能够获得包括国家出版基金在内的多项财政资助,地方也会结合实际情况指定配套扶持资助措施。同时,其曝光率和穿透力也较强,对立项的主题出版物,党和国家有关部门、各地主管部门、出版发行单位会采取多渠道方式对项目成果进行展销和推广,如在封面标注获批项目字样,组织新闻媒体集中报道,开展主题阅读活动,各地书店或电商平台设立专门区域集中展示,举办读者购书会,重要时间节点延长营业时间等,有助于推进主题出版物的引领示范作用。正因如此,三大项目评选成为出版社最看重、最关注的类别,出版机构以入选这些项目为荣,认为其代表了对出版社的出版实力及品牌的认可。主题出版的评价机制也正是通过这三大项目评选逐渐推进完善。

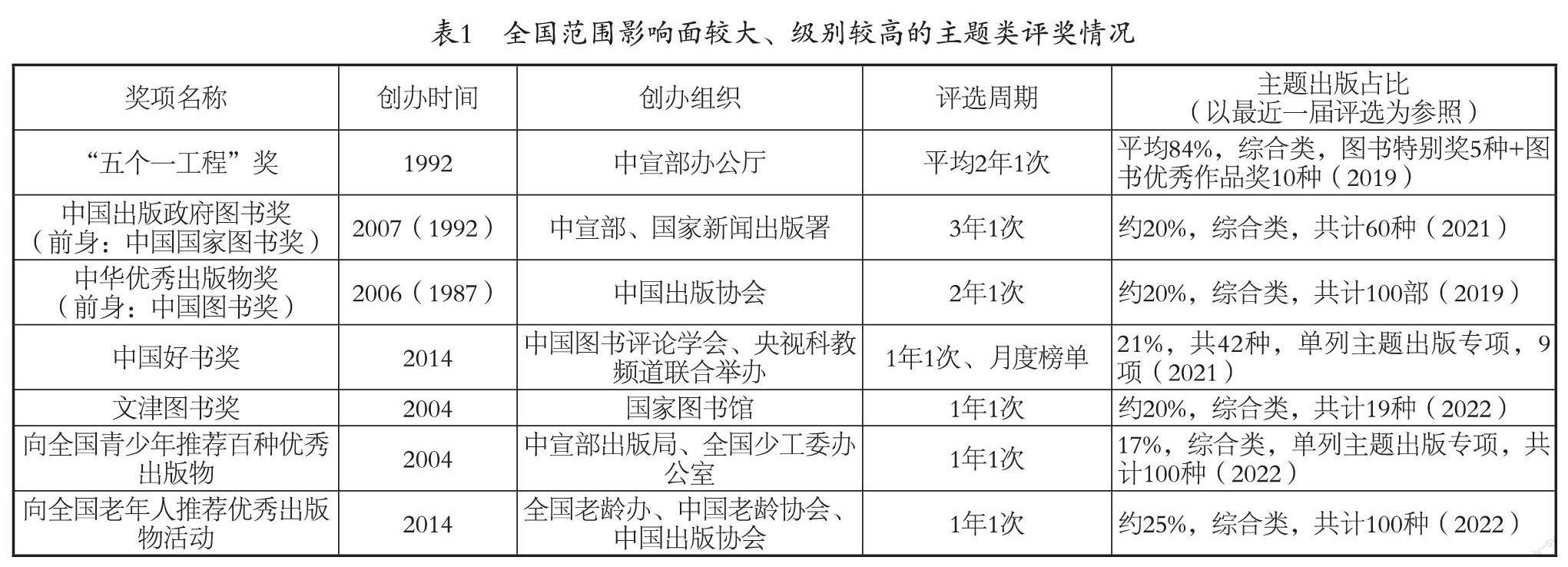

(2)全国性、综合性主题出版作品评奖机制。国家级图书评奖机制同样是推动主题出版发展的重要举措,在这些评奖类型中(见下页表1),“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖是综合类评奖活动,并称为出版界“三大奖项”,行业、官方认可度最高,三类评奖都是综合类图书评奖,其中主题图书所占获奖图书总数量比例各不相同。“五个一工程”奖与主题出版关系紧密,主旋律、重大题材的主题出版物获奖比例最低是76%、最高是92%,平均达84%,[5]该奖是党领导文学艺术创作、凝聚民心、促进文化繁榮的保障,起到鲜明的导向作用,因此,作为党和国家风向标的主题出版所占的比重也最高。中国出版政府奖更注重学术原创,没有设主题出版类型项,但基本包含一部分主题出版物,占有率应该在20%左右。中华优秀出版物奖由中国出版协会主办,是综合类评奖,包括“图书奖”“音像、电子和游戏出版物奖”“优秀出版科研论文奖”三奖,其中图书奖中主题出版物占比20%左右,这一比例也凸显出主题出版在这一综合类奖项中的社会地位。

与上述三大奖项略有不同的是中国好书奖和文津图书奖,这两类图书评奖主办者分别是中国图书评论学会和国家图书馆公益性社会团体,主要目的是在中宣部指导下推动全民阅读、丰富民众生活,在民间的知名度、受欢迎度较高,入选榜单的图书更受读者青睐,能够为出版社带来市场美誉度和销量,各大出版集团和出版社也把这类评奖作为国家级奖励,其对出版社和编辑有着强大吸引力。中国好书有年度榜单和月度榜单,包括年度荣誉图书、主题出版类图书、人文社科类图书、文学艺术类图书、少儿类图书、科普生活类图书,2021年度中国好书评选新增网络文学板块,涵盖面广,覆盖人群广泛,主题出版类图书获奖的数量比较少,常年保持在个位数。文津图书奖参评图书分为社科类、科普类、少儿类,这三类都有一些主题出版精品,比如2021年第16届文津图书奖获奖作品《火种:寻找中国复兴之路》(刘统)排名第一,2022年第17届文津图书奖获奖作品《红船启航》(丁晓平)排名第四,社会效益和经济效益俱佳。

在全民阅读推进过程中出现了受众的细分化,以“向全国青少年推荐百种优秀出版物”和“向全国老年人推荐优秀出版物活动”为代表,这两种评选活动更贴近青少年和老年人的阅读特点与需求。“向全国青少年推荐百种优秀出版物”评选自2004年开始,每年评选100种图书,2021年度百种优秀出版物专门设置了主题出版类别,共计17种,突出了主题出版在全民阅读中的引领作用。[6]“向全国老年人推荐优秀出版物活动”自2014年起每年评选一次,每次评选数量在50~100种上下浮动,属于综合类评选,包括人文历史类图书、文学艺术类图书、养生保健类图书、生活休闲及其他类图书,2021评选出100种,相较往年,在申报数量和出版社数量上达到最高,主题出版物占比约20%,如《中共党史十二讲》《人格的力量:中国共产党老一代革命家人格风范》。[7]

(3)专业性、地方性主题出版的项目申报和评奖机制。与前面所述全国性、综合类图书评奖相比,官方组织和民间组织主办的专业性、地方性主题出版项目奖项,数量众多、形式丰富、奖励多元,激发了专业出版社、地方出版社做主题出版的热情,共同推动了主题出版事业的繁荣发展。如下页表2所示,专业领域的主题出版评奖项目如下。

学术出版领域的主题评奖,主要是指教育部主办的全国高校出版社主题出版重点选题评审,2021年共有63家出版社申报选题488种,63种选题最终入选,入选率为13%。科技出版领域的主题出版评奖主要有中华优秀科普图书榜,由中国科协主办,该奖项服务全民阅读,主要是引导民众,尤其是青少年提升科学素质,属于综合类评奖,主题出版作品占比约10%,如入选2019主题出版重点出版物的图书《科技改变中国》同时入选2021年中华优秀科普图书榜。

近年来,在国家相关部门和文学出版领域的大力倡导下,网络文学现实主义转向明显,出现了一批书写时代精神、传递正能量的精品读物,实现了与主题出版的相互转化,如书写乡村支教青年的《大山里的青春》、探索中国新兴社区管理模式的《白纸阳光》等。网络文学具有深厚的读者基础和内容优势,一些精品作品出圈后形成了影视、图书、动漫、游戏等多维改编的集群式互动。2020年开始,中宣部、国家新闻出版署创办“优秀现实题材和历史题材网络文学出版工程”,每年推出不超过10部作品,将网络主题小说纳入主题出版评选中,极大地鼓舞了网络文学的市场创作,这是国家对新兴主题出版形式变化的及时回应和引导,也有助于拓宽出版社做主题出版的思路。

与全国性、综合类主题出版奖项相对应,各地方(包括官方和民间)也设置了主题出版类项目和奖项,鼓励地方出版社参与到主题出版活动中。浙江省委宣传部创办的“五个一工程”中,入选作品70部,其中图书15部,均可纳入主题出版范畴。[8]此外,与主题出版相关的奖项,还有浙江省最高级别的政府出版奖——浙江树人出版奖、浙江省新华书店推出的“浙版好书”单设的优秀主题出版物奖,这些奖项设置获得了省内出版界的广泛认可。上海图书奖由上海市出版协会主办,属于综合类评奖,获奖作品中主题图书比例占15%左右。中国出版集团2013年推出中版好书榜,主要面向的是集团所属十几家出版机构的最新图书,共有主题出版、人文社科、文学艺术、教育、网络出版物、音像电子六大类,其中主题出版类别居于首位,入选的图书通过新闻发布会、媒体宣传、书评、宣传片等在线上线下推广,集团同时会对重点营销活动给予资金支持,对年度获奖图书予以特别奖励,这一榜单在读者市场也具有一定的认可度。[9]以上虽只是列举个别地方的出版项目和奖项,也可看到,主题出版的评价机制业已基本形成了国家级、地方级和专业出版领域的项目申报、推优评选等多元评价体系。

2. 主题出版的量化指标体系建设

除项目申报、奖项评选,对图书出版单位的社会效益评价和年度绩效考核也是评价机制的典型体现,社会效益和绩效考核形成了一套完整的量化体系,是将社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的集中体现,具体反映在2015年中央两办印发的《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》、2018年中宣部印发的《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》(后面简称《办法》)两份文件相关规定上。

2015年的文件是从整体上对图书出版单位的价值导向给予规定,但是概念抽象,较难进行可操作性验证,尽管地方进行了初步的指标探索,但未在全国形成统一的评价体系。2018年的《办法》文件中,社会效益方面的评价考核占比权重在50%以上,图书出版单位负责人薪酬与包括社会效益在内的综合绩效考核结果挂钩,同时对社会效益考核等级为优秀的图书出版单位给予表彰,并在评奖推优、出版资源配置、政策资金扶持等方面给予倾斜,这些都体现出现有评价体系中社会效益主导的评价模式。

2018年《辦法》文件设置了4个一级指标、9个二级指标和35个方面的量化标准,满分为100分,其中一级指标包括出版质量(50分)、文化和社会影响力(23分)、产品结构和专业特色(15分)、内部制度和队伍建设(12分)。出版质量指标权重最大,这里着重考核出版社或图书的导向和质量问题。其次是文化和社会影响力指标,这部分主要指社会效益,同时也是各大出版社拉开差距的关键。入选各类国家级出版规划、重点工程和国家资助项目并出版的重点项目赋值10分,获得国家级、行业类奖项荣誉赋值6分,被主流媒体报道的社会评价部分赋值4分,国际影响赋值3分,包括出版物版权输出、实物输出情况。这些产业结构和专业特色指标有助于帮助出版单位形成特色,培养出版社核心竞争要素,意味着出版社只有做好自我定位与特色,才有可能在这块取得较高评分。内部制度和队伍建设则要求企业执行内部社会效益考评机制,遵循出版管理制度和党风廉政建设。

从《办法》的量化体系可以看出,社会效益贯穿全出版过程,图书导向和内容质量是重中之重,再次说明了内容是包括主题出版在内的出版工作之生命线。围绕质量考核,各出版社进一步规范出版流程,实行严格的审稿校对机制,以保障出版质量。与此同时,文化和社会影响指标的存在将重新调整出版社内部资源的分配,由于主题出版在各类项目申请、评奖方面占有重要地位,该指标将驱动出版机构投入精力,认真做好主题出版。

尽管《办法》是对出版单位的年度综合考核,但在主题图书的项目申报和奖项评选中,仍具重要参考价值,从各类项目申报、评奖通知文件,如2022年度重点主题出版物的相关通知,可以看出评选作品在三方面的侧重,一是强调作品的导向把关,二是强调内容质量,三是关注原创能力和创新能力,要求出版物在内容品质、选题角度方面有特色,又有新颖的表达形式,吸引读者。因此,《办法》的量化体系指标主次清晰,能强化图书出版单位的政治导向和质量把关,更好地服务党和人民的文化事业,引导主题出版实现高质量发展。

二、评价机制反思:主题出版评价模式相对单一

社会效益主导的评价模式充分贯穿在主题出版项目申报、评奖推优和出版绩效考核上,为出版社的发展和主题出版工作指明了方向,主管部门和出版单位在实践中都积累了丰富的实践经验。然而,反思该评价模式,仍能发现一些问题和不足,以试行方式推行,说明存在调整与优化的空间。

1. 主题出版的项目评奖数量占比过小,有待增加

严格把关、严控数量是把控质量、实现精品出版的关键,不过在立项、获奖数量的分布上,难免会出现比例失调、覆盖面不全的问题。通过分析比较各类项目、评奖数量可以发现,国家重点出版物出版规划和国家出版基金的出版机构覆盖面较全、比例较为合理,其他类别的评选在比例和覆盖面方面则无法兼顾中小型出版社。

以“十三五”国家重点出版物出版规划项目为例,自2016年首次发布,经过4次增补和调整,共列入项目2 959个(图书项目2 632个,音像、电子出版物327个),由全国573家出版单位承担。[10]在首批遴选的2 171种出版项目中,两个大的门类社会科学和人文科学共计783项,占比约36%;自然科学与工程技术共计548项,占比约25%,其他七个子规划占比基本在1%~7%之间,其中主题出版占比约5%,考虑到学术出版与主题出版的转换关系,两个大门类中的一些学术图书也可视为主题出版,如首都经贸大学出版社《中国航天腾飞70年——航天工程质量管理之路》,[3]依次考量,主题出版的占比可能更大。在出版社的入选数量排名上,位居前五的出版机构分别是人民出版社、科学出版社、上海科学技术出版社、北京大学出版社、化学工业出版社、中国人民大学出版社等,项目数量基本在18项以上。[11]

同样,“十三五”期间获国家出版基金资助的年度项目单位共有581家,资助金额在50万元以下项目1 705个,承担出版单位数量为510家;资助金额在50万—100万的项目数量2 258个,承担出版单位数量539家;资助金额在100万—500万的项目数量741个,承担出版单位数量314家;资助金额在500万—1 000万的项目数量58个,承担出版单位有43家;资助金额在1 000万以上的项目数量22个,承担出版单位15家。[12]在年度项目中,政治、经济、社会、党史、国史等具有主题性质的选题比例高达43.9%。[13]在主题出版专项项目中,入选率高达80%,每年平均有100家出版社入选,位居前五名的分别是人民出版社、中国人民大学出版社、学习出版社、党建读物出版社、北京大学出版社,每年覆盖出版社100多家。可见,国家出版基金既体现了对重点项目和优势出版社的支持力度,也表现出对中小型原创项目和出版社的扶持引导,鼓励他们积极创造。

相比之下,其他项目评奖机制更为严格。从中宣部重点主题出版物评选看,2021年以前出版物的入选数量总体在80种~125种之间浮动,2021年有了大幅增长,从2020年的125种增加到170种,但相比500多家出版单位每年近2 000种的申报数增长态势,入选概率仍然很低。在入选项目中,并未考虑出版单位全面覆盖的问题。2015年至2021年的6年时间里,重点选题共计638种,其中图书529种,音像和电子出版物选题109种,这638种选题共涉及200家出版单位,不考虑重复申报的情况,第一梯队是入选数量位居前三的人民出版社、学习出版社、中国人民大学出版社,分别入选了28个、18个、14个选题,这三个出版单位入选总数占全部入选项目的9.4%。第二梯队是位列第四名和第五名的党建读物出版社和中共党史出版社,分别入选了11个和9个选题。[14]这种现象虽与主题出版过去长期主要由人民社、党史类出版社承担有关,但需更新理念、扩宽路径,鼓励更多出版社参与。

与中宣部重点主题出版物评选数量类似,“五个一工程”图书奖、中国出版政府图书奖、中华优秀出版物奖、中国好书奖、地方性的评奖等数量更为有限。从第十四届评奖开始,“五个一工程”图书奖(2014—2017)数量总体减少,只有10种,第十五届(2019—2021)只有15种,且平均每两年评选1次。中国出版政府图书奖(2021)每次评选正奖60种图书,提名奖70余种,更多是原创,主题图书约10余种,且3年评选1次。中华优秀出版物奖(2019)属于综合类评奖,每次评选100种,主题图书只有近20种,且每两年评选1次。中国好书奖(2021)虽然有月度榜单、年度榜单,但数量极少,年度共计评选42余种,主题出版专项只有9种。2021年全国高校出版社主题出版评选,共有63家出版社申报488种选题,最后有43家出版社的63种选题入选,比例为13%,浙江省“五个一工程”入选的图书只有12种,且平均两年评选1次。

综上,目前主题出版评选中存在两个问题。第一,比例失调。我国每年近500多家出版社在做主题出版,各类项目获奖的数量较少,且重量级项目最少是每两年评选1次,申报数量在不断增长,如千军万马过独木桥,立项获奖对出版社来说极为难得。第二,马太效应突出。在各类评选中,一些头部出版单位可能同时摘得各领域内的项目立项和评奖推优,尽管这些头部单位在资源投入、创意水平和持续创新能力上确有优势,但同时也挤压了大多数出版社申报各类奖项的空间,对鼓励其他出版社积极投身主题出版工作,推动主题出版事业发展不利。一些出版社甚至存在放弃申报的情况,至今仍有部分出版社从未入围中宣部重点主题出版物或其他主题出版评奖。长此以往,这些出版社将失去申报动力,失去做主题出版的兴趣。建议评价机制调整政策要照顾到大多数出版主体,以保持合理的竞争机制,让出版社看到主题出版的先进力量,同时也能发现自己的创新优势。

2. 量化指标体系相对单一,不够丰富

从社会效益评价指标体系看,主题出版形成了自上而下的实践模式,尽管双效统一出现在政策规定文件中,但具体的量化体系却基本只是社会效益的评价,忽略了对经济效益的评价和考核。实际上,社会效益是无形的,反映在公众评价和社会评价体系上,经济效益则是有形的,反映在销量统计和经济指标上。一方面,出版物的文化商品性质决定了社会效益与经济效益的双重属性,将社会效益放在首位,能够在社会上形成良好的文化氛围和思想滋养,同时也可以解决出版单位在实际操作中出现的单纯追求经济效益、放松出版质量,盲目追求热点、忽略自身优势,只追求获奖而忽视出版物的媒体宣传,只重视国内市场忽略海外拓展等问题。[15]另一方面,出版业转企改制已经完成,经济利润是企业生存的根本,只有资金充足,出版社才能有更多资源和精力投入主题出版中,才能有创新的空间和可能,因此经济效益的存在也是必然的。两个效益并不矛盾,精品内容做好社会评价,销量码洋上必然有所收获,如希望出版社入选“五个一工程”的作品《流动的花朵》《乍放的玫瑰》《少年的荣耀》平均销量20万册;入选国家重点主题出版物的“中国风·节日绘本”销量10万册,《中国精神·我们的故事》销量5万余册等。[16]

两个效益相统一的实现场景是在市场上,在读者的认可和接受过程中。主题出版的阅读受众是普通读者。国际畅销的文化商品都十分重视市场发行,遵循文化市场运作规律,也正是因为这样,这些作品中的意识形态和价值自觉通过市场增强了穿透力,真正发挥了正面宣传效用。因此,出版社做主题出版不仅需要在内容上把控质量,具备创新能力,还要具有敏锐的市场能力,能够研究读者群体的阅读偏好、消费习惯和心理,并将技术创新贯穿于内容的生产、推广、反馈、盈利等全过程,才能打开主题出版物的销路,实现图书价值的最大化。

在《办法》(2018)中,对图书出版单位的绩效考核指标中,内容质量、文化和社会影响力、产品结构与专业特色、内部制度和队伍建设四大模块均体现的是社会效益,体现经济效益的细分指标是较少的。文化和社会影响(23分)下有四个二级指标,分别为入选重点项目(10分)、奖项荣誉(6分)、社会评价(4分)、国际影响(3分)。在社会评价(4分)模块,有一条细则提到,服务党和国家工作大局、服务地方经济社会发展和文化建设,推动科技进步、行业发展,产生广泛影响的,每种图书加1分,需要提供图书的发行情况、行业和社会评价等具体材料,这个可以说是社会效益和经济效益的统一,但所占分值太小,且没有明确界定发行量多少才算是产生广泛影响,对出版社总体的绩效考评影响不大。

《办法》(2018)一是强调出版社要多出好书,在导向和质量上精益求精,二是对出版各类奖项的强调,这些都是社会效益导向的。尽管经济效益在社会和文化影响指标中有所体现,但并没有将反映重印、再版、发行量、[17]读者阅读量、码洋等具体细则纳入其中,因此出版社在做主题出版时,往往是惯性思维,更多关注主题出版物的宣传、教育功能,忽略了文化产品的投资与回报,进而导致一些出版社动力不足,为做主题出版而做主题出版,与读者距离较远,让读者形成了主题出版就是政治读物的刻板印象。而事实上,忽略经济效益就无法发挥主题出版物的真正作用,也会一定程度上弱化主题出版举旗帜、聚民心的真正影响力。

3. 主题出版学术化、国际化评价相对薄弱

无论是主题出版各类项目奖项评选,还是既有的量化指标体系,都较少对主题出版物学术化、国际化进行评价。主题出版集政治导向、学术要求、市场价值三位于一体,政治导向和市场价值较好理解,经济效益评价在前面已经提到,学术要求则既关乎出版物的内容质量,又关乎经济效益能否较好实现。学术性有两个维度,第一:出版物在形式上要符合学术规范,在语言表达、引文注释、逻辑论证等方面遵循严谨性;第二,出版物在思想上要深刻,内容要原创扎实,有学术创新。

主题出版读物可分为两类,一类是学术理论著作,一类是通俗读物,二者面向的群体不同,主题类学术理论著作面向受过高等教育的知识型群体,通俗读物则面向普通大众,覆盖面更广。对于学术理论著作来说,面向知识型读者,主题出版的学术性体现在语言严谨、资料翔实、论证逻辑性强、有理论高度、对特定领域见解深刻、求实创新等方面。对于普及类读物来说,面向一般大众,主题出版学术性体现在语言的生动活泼,深入浅出,可将宏大叙事、抽象概念具体、清晰表達出来,将思想性、艺术性融入趣味性中,形式要活泼,表达贴近年轻群体话语,善于在小而精、微而美上下功夫。无论是哪一种出版物,学术性的两个维度都贯穿其中,甚至可以说普及类读物对主题作者提出了更高的要求,是叙事创新、逻辑论证、资料翔实的综合统一。主题出版的学术性与政治性要达到有机结合,就必须有学术性的评价,学术性不是为了表达主题堆砌故事,而是要在主题叙事中建立一套学术规范,提升出版物的思想高度和观点可信度。

目前来看,主题出版的项目评奖更多依靠社会效益和市场影响力判断,缺乏系统的学术评价支撑,同时社会效益量化指标体系建设中同样也较少涉及学术类著作、学术评价的相关考核。学术共同体目前对主题出版物还有一些排斥,对主题出版存在一定的误解和刻板印象,部分原因是主题学术类著作偏少,对主题出版系统性和全面性缺乏了解,且在已出版的理论著作类或通俗读物中,有相当一部分作品的学术性不够,在内容创新、语言表达、思想高度、逻辑论证等方面缺乏吸引力和说服力,因此建议补充强化主题出版的学术评价内容,让主题出版的精品有基础、有依据,厚积薄发,产生双效合一。

面对出版市场新的变化,主题出版的国际化评价也需要跟进。主题出版“走出去”是在国家战略的推力和国际市场需求的强大拉力下发展起来的。一方面,2002年我国提出文化“走出去”战略,出版业作为文化“走出去”战略的一部分,2016年开始发力,[18]尤其在“一带一路”倡议之后,图书“走出去”数量增多,形成出版“走出去”的高潮。十九大报告提出“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国”,[19]作为阐释理念、展示国家形象、消除国际隔阂、促进国际友情的主题出版,在这波高潮中表现突出。另一方面,十九大以来,中国国际地位提升,影响力明显增强,世界的眼光聚焦到中国,国际受众希望从中国的出版物中看到中国治理模式和执政理念,他们对中国、对中国共产党的兴趣增加。推拉之下,主题图书出口数量和版权输出数量创新高。

在既有的主题出版项目申报和评价奖项设置中,很少看到针对国际化成绩突出的企业或出版物的奖励,奖项设置基本都是面向国内市场,而“走出去”的项目申报虽然很多,并没有突出主题出版特色,并且基本上都是前期支持,后期奖励尚没有设置。国家重点出版规划项目获得立项的图书依然是用中文创作,无法覆盖到国外的外语读者群体,难以反映出版物/社的国际化水平。同样,《办法》(2018)更多针对的也是国内出版企业绩效评价,总分100分里,国际影响指标只占3分,主要是指出版物版权输出、实物输出情况,其中输出3种以上得1分,5种以上得2分,8种以上得3分,入选“国家文化出口重点企业”,得2分。由此可见,主题出版的国际化评价是薄弱的,已有的国际化指标分值较低,且多局限在出版物的版权输出方面。如今主题出版“走出去”的出版单位越来越多,且“走出去”的形式越来越多元,但原有的评价指标没有及时更新,前瞻性和指导性作用有限。

4. 现有评价体系与主题出版的融合发展存在一定距离

主题出版的融合立体发展主要是出版物的融媒体发展和出版主体的多元化。在融媒体发展方面,2014年中国媒体融合发展元年之后,主题出版数字化发展迅速,2020年,新冠肺炎疫情对线下图书零售市场造成冲击,加速了主题出版的线上发展,产品形态、营销方式有所创新。2021年,江苏凤凰少儿出版社推出的“童心向党·百年辉煌”书系在开发纸质图书的同时,依托网络技术对16个故事进行了视听转换,开发出广播剧,同时在自有知识服务平台“小凤凰FM”进行传播,同时依托5G新技术,开发VR产品,少儿可利用VR体验设备进行沉浸式阅读,[20]这一案例体现了“一次生产,多次开发”的融媒体机制。 2022年,重庆日报报业集团、今日重庆传媒集团、《红岩春秋》杂志、《今日重庆》杂志共同合作的红色主题融媒体读物《口述·南方局岁月》发行,读者可以购买纸质版阅读,也可以关注微信号阅读,还可扫描文章中的二维码进入喜马拉雅收听,形成了立体化传播模式。[21]当然,产品形态和营销方式还在不断拓宽,出版的固有边界和思维方式都在逐步打破,也让主题出版作品更加贴近读者、更能影响读者。

除传统出版机构应对融媒体发展做出的融媒体探索外,不难发现,目前市场上的民营主体介入主题出版领域的也越来越多。主旋律影视剧如《大江大河》《长津湖》《山海情》《人世间》等的爆火带动了相关图书的销量提升,这些影视剧多改编自文学小说或网络小说,近两年现实主义文学和网文出现了越来越多具有时代精神、展现宏大主题的精品力作。以历史谍战为主题的红色剧本杀受到年轻人热捧,该类型剧本杀一般依真实历史改编,地域性特征明显,通过玩家参与互动实现对历史人物的感知、与现实的情感共鸣,如《惊蕾》讲述的就是1924年四川革命期刊《蓓蕾》成立的故事。为更好传播红色文化,已有政府机构、文化旅游景点与剧本杀工作室开始合作开发剧本杀作品,剧本游戏开发公司剧元科技与新华社联合出品开发以新华社为历史背景的剧本杀作品《一部半电台》就是代表之一。这些民营主体起初并没有做主题出版的理论指导,却以更加贴近现实、贴近读者的故事表达赢得了读者市场,在传播主流文化价值观方面效果更加突出。

主题出版的市场如此丰富、多元,但这些融媒体产品、新的主体如何引导、评价并没有引起关注。现有的评价体系将融媒体产品基本拒之门外,没有跟上数字化发展的节奏,评价机制略显滞后。出版社建的数字化平台也好、融媒体产品也好,均未完全纳入评价体系。现在有些项目评奖评选有音像出版物和电子出版物子类别,但申报主体是音像出版社,如浙江电子音像出版社的《红色家书》,载体形式为DVD,在申报主体上有所限制,同时形式上也没有跟上新型的融媒体产品形态。《办法》(2018)产品结构和专业特色(15分)的考核评价中,积极推动传统出版向数字出版转化,并取得一定成果的加1分,对于满分100分的绩效考评来说,融媒体发展的考核对出版社并没有明显影响,不能帮助出版社拉开差距,可以看出这与出版社数字化转型的动力不足有重要关系,出版社做融媒体转型完全是依靠各社的主觀意愿和经济实力。而在融媒时代,出版社融媒体转型发展跟不上,就会与国内外年轻群体脱节,无法占领网络舆论阵地的制高点,同时,缺乏对新兴民营主体的评价,也可能对业内质量参差不齐、缺乏规范等乱象缺少引导,也不能激励民营主体的积极性,更无法与传统主题出版形成同频共振。评价机制是主题出版工作的指挥棒,应及时将评价体系补充进新兴的主题出版领域和主体中。

三、创新除弊:主题出版评价机制的优化方向

评价机制的优化是为了让主题出版工作能够顺应时代变化,更好地发展。主题出版的评价机制应始终坚持将社会效益放在首位,实现两个效益相统一的原则,在此思路下,通过评价机制的完善破解当前主题出版领域出现的部分动力不足问题。

1. 在原有的评价体系中扩充主题出版,扩大覆盖面

项目评奖与出版企业的绩效考核、福利薪酬、职称评选等是紧密联系的。在《办法》(2018)中,出版质量(50分)、内部制度与队伍建设(12分)这两个一级指标中,出版质量(50分)是在基准分基础上实行扣分制,出版社分差不大,除非有特殊编校质量问题。文化和社会影响(23分)、产品结构和专业特色(15分)成为出版企业绩效考核的核心竞争点。文化和社会影响(23分)设置的二级指标中,对各大出版项目、评奖荣誉的赋分比值大,而立项获奖的作品通常会成为媒体的关注对象,相应地,社会评价得分也不会低,如此形成良性循环,因此,各大出版社都在加大重点项目和获奖出版物的策划出版力度。产品结构和专业特色(15分)要求符合出版社定位的图书占比在70%以上,非合作出版图书、非引进版图书占比在70%以上,各大出版社在此引导下积极尝试做特色出版、原创出版和品牌出版。

主题出版对上述两个指标评价有着重要意义。首先,国家级、省级的重大出版项目设立的目的本来就是引导出版业发挥舆论引导和社会责任作用,那么承载党和国家意志的主题出版板块必是重中之重,如此,国家重点出版规划项目单设主题出版,中宣部重点主题出版物是专门针对主题出版板块的,国家出版基金已经连续10年单设主题出版专项资助,“五个一工程”的图书基本属于主题出版,中国好书榜单设主题出版,教育部创办全国高校主题出版项目等,主题出版板块也就成为各大出版社激烈竞争的核心點。其次,近年来,由于主题出版本身的时效性、动态性、开放性,出版领域出现了复合型选题,实现了与科技、文学、学术、教育等不同专业领域的嫁接与转化,正因如此,这一实践形式成为越来越多的专业出版社、地方出版社的重点发展战略,因为主题出版内涵的丰富性不仅能够引导出版单位形成特色,增加该指标得分(产品结构和专业特色15分),同时在重大项目和评奖中也能与中央级出版社错位竞争,形成优势,提高入选概率。

既然主题出版在出版单位具有如此重要作用,又能吸引众多出版社加入主题出版大军中,评价机制的设定就应该鼓励,而不能以过高的考核评价削弱出版社投入主题出版的热情。以少儿社为例,多数少儿社获得国家级的资助难度很大,出版教材虽然也能得分,但不属于少儿社的业务范畴,虽有全国“优秀儿童文学出版工程”得分项,中宣部优秀青少年读物出版工程,但每年分别只有约10种和30种选题入选。地方类专业出版社也是如此。省部级图书奖“五个一工程”奖的文艺作品居多,国家级三大奖的评选2—3年举办1次,且数量有限,要求出版社每年都能拿到这些奖项并不现实。

简言之,针对各类项目评奖中已经单设主题出版专项但入选率较低,比如中宣部重点主题出版物项目、中国好书评奖等,有些评选年限间隔时间过长,比如国家重点出版规划项目等,建议扩充奖项数量,增加覆盖面,让获奖数量较多的实力型出版社成为标杆,同时也能够鼓励其他出版社做主题出版的积极性。一些综合类项目和评奖,比如中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、文津图书奖、中华优秀科普图书奖、地方图书奖,可以单设主题出版类专项,提升主题出版物的知名度和品牌价值。

2. 增加学术性评价,形成党、政、产、学一致的评价体系

增加学术性评价可从两方面着手,一方面要在相关的项目、评奖、考核体系中纳入对参选作品的学术性评价,另一方面主题出版著作可与高校的学术评价挂钩,增进主题出版的学术宣传。如此,学者无论是作为主题出版相关项目奖项的评审,还是作为主题著作的作者,都能受到学界的认可,消除部分学术界人士对主题出版的误解和刻板印象,打破主题出版领域和学术领域的隔阂,真正形成党、政、产、学一致的评价体系。

(1)学术性评价应该贯穿整个主题出版相关的评价体系。《办法》(2018)中,一级指标——出版质量(50分)对应的分级指标是内容质量(42分)和编校印装质量(8分),实行基准分基础上的倒扣分,这一指标可以进一步调整细化,如在内容质量上,无论是学术性主题出版物还是通俗主题读物,都应该加大对出版物的独创性、思想深刻性、叙事语言、文化贡献等方面的考察,出版物的选题、内容应与同类型或同领域的选题形成创新点,如角度新颖、一手资料或理论独创等,总之,指标设置要避免重复生产、机械生产,突出对主题出版领域的贡献作用,评选出有思想、有水平、有温度的力作。

在编校质量上,除出版物是否符合行业规范、三审三校、错别字等方面,还应涉及索引出处、参考书目、注释体例、观点引证、数据真实、方法规范、学术道德等方面的学术规范。这就需要编辑在编校过程中不仅要在形式上进行文本规范,同时应警惕文中出现抄袭、伪注、篡改数据等问题。

(2)主题出版应融入高校学术评价,实现与学术共同体的对接。内容是主题出版的根本,作者则是内容创作的灵魂。主题出版对作者要求非常高,要求作者既要对国家的大政方针洞悉和解读,又要长期在某一领域深耕积累,同时还要求作者能够驾驭语言,通俗易懂又引人入胜。[22]基于上述因素,优秀作者的一大来源就是高校学者。近年来,已陆续有一批学者进入主题出版领域的写作,创作出社会效益和经济效益俱佳的作品,如上海交通大学刘统教授所著《火种:寻找中国的复兴之路》、中共广东省委党校许德友教授的《账本里的中国》、北京大学教授顾春芳的《我心归处是敦煌》、中国美术学院张敏杰教授的《百年伟业——中国共产党建党革命史诗连环画》等。这些学者创作的主题出版著作在出版领域的奖项基本都是最高级别,在出版行业和读者中都产生了重要影响。

在高校的职称评价体系中,国家社科基金、国家艺术基金、国家科技进步奖都占有重要分量,但入选中宣部重点主题出版选题项目反而在高校悄无声息。这就需要国家和地方相关部门调整优化学校评价的奖项,将主题出版纳入,然后通过学术共同体贯彻到高校主体工作中。国家社科基金十年前在高校也不受重视,但教育部门后来将其纳入职称晋升等学校主要评价体系中,使得该奖项受到关注和重视,因此,应将主题出版贯穿到学术共同体,让主题出版对学术出版形成引导作用,渗透进普通学者关心的领域,进而形成主题出版与高校工作的良性互动。

3. 动态完善指标,积极推进面向两个市场的评价机制

在两个大局背景下,主题出版在国际市场的作用和地位都将发生变化,因此要尽快建立面向国内国际两个市场的评价机制,尤其是外文版的主题出版物要及早设置评价标准。

在主题出版的国内市场评价体系中,一直强调的是主题出版的两个效益统一,市场也出现了一些代表性作品,如中国少年儿童出版社《伟人也要有人懂:一起来读毛泽东》,该书同时获得“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物、中国好书等荣誉,精装印了5次,平装印了8次,国内销量发行15万册,译成7种语言输出到美国、荷兰、尼泊尔等国。[23]但从国内市场整体来看,社会效益和经济效益并没有产生明显的互促效果,有些主题出版物的内容空洞、质量不高,有些主题出版物虽然销量高,但是被束之高阁,这里面有系统发行、市场宣传不到位等诸多因素,社会效益的提升并没有推动经济效益的增加。

因此,在指标评价中,应动态调整并及时补充一些关键性指标,推进双效的结合。如在文化和社会影响力指标下,既有的指标侧重的是对项目、获奖等的考核,可考虑在社会评价子指标下增加市场和读者方面的评价,并适当调整各子指标的分值比重。市场评价包括发行量、再版次数、阅读量等流通指标,发行量包括系统发行、线下线上书店销量、图书馆的采购数量等,当然发行量应以各出版单位整体的出版情况设定参照标准,[24]同时可在社会效益指标考核体系外,补充读者市场的评价,读者评价可参照既有的畅销书排行榜、阅读榜、图书评分榜,也可进行全民阅读调查选出读者真正喜爱的主题读物,还可建立一套读者喜爱的主题出版读物排行榜,这样在项目评奖的评选过程中,既有专业评价,也能参考读者评价,让主题出版引领全民閱读,服务党和人民文化事业。

在主题出版的国际市场评价体系中,应看到国际市场与国内市场的区别和侧重点。主题出版在国内和国外的功能不同,在国内主要是弘扬主旋律,传播主流价值观,发挥思想引领和文化支撑的作用,在国外需要阐释理念,如中国模式、执政理念、外交理念、全球治理理念等,需要展示可信、可爱、立体、全面的中国形象,消除隔阂、增进友情。从这一角度来说,面向国际市场的主题出版物学术含量要求更高、难度更大,需要兼顾输出数量和发行数量,让“走出去”和“走进去”互相融合。当前既有的考核体系仅依据出版单位每年的版权输出数量,是远远不够的,出版社在这样的指标下,可能就只会停留在形式上的“走出去”,通常只是以版权合作的方式选择本社在国内畅销的图书将其翻译成外文,卖给国际出版商,但一本书在国内受读者欢迎并不一定就能适应国外读者的口味。

因此,主题出版的国际化应从一开始就面向国际受众(某一国家或区域)进行针对性的选题策划,回应国际社会对中国热点问题的关切。上海新闻出版发展公司的“文化中国”项目,到目前已做了80多本,本系列图书一开始就是面向国外受众进行英文策划和创作的,并通过法国营销巨头拉加代尔集团全球发行,平均发行量为2万册,这在国际市场上是很不容易的。因此,主题出版的国际化评价体系建设刻不容缓,需为越来越多出版社的“走出去”提供参照。

在内容质量方面,除继续参照国内在政治导向和文字规范、编校质量等方面大比重分值外,更需从学术性着手,评价主题图书中的外文叙事是否贴近海外读者市场的表达习惯和文化心理、论证严密性、资料翔实性、语言风格等,当然这一模块需要政府相关部门和学者共同努力制定出一套标准。

在文化和社会影响力方面,可从四方面进行考虑。第一,继续保留重点项目、奖项荣誉的加分项,继续保持党和国家对主题出版“走出去”的引领作用和推动作用。这就需要国家级项目和一些奖项中增设面向海外市场的外文类主题出版物,或设立新的国际传播能力奖项等。第二,继续保留媒体评价,考核主题图书是否被国外媒体转引、转载、报道、发表书评,当然也包括中国新华社、China Daily和CGTN这样的国际化媒体等。第三,将前述所讲到的发行量、国际传播渠道建设、版权输出数量、再版次数、海外图书馆馆藏量等市场指标纳入。第四,增加读者评价,可委托第三方做读者市场的主题阅读调研,也可参照国外线下线上平台的畅销书榜单,或在国外建立一套阅读中国的榜单。

4. 建立融媒体产品评价体系,强化对主题出版的政策牵引

《出版业“十四五”时期发展规划》提出要大力培育数字出版新形态,推动数字技术赋能出版全产业链条,补足补强出版业数字化薄弱环节,实现2035年建成出版强国的目标。[25]5G、大数据、人工智能、区块链等新技术将持续推进主题出版的业务形态。面向国家融合出版战略和行业层出不穷的新兴产品,应尽早建立融媒体产品评价体系,回应现实变化,强化对主题出版的政策牵引。

(1)在国家级、地方性的项目、奖项评选中,可将原来的电子音像出版物的概念扩大化,设置融媒体产品,同时打破原来只有音像出版社申报的惯例,广泛吸纳各级、各类融媒体出版机构。当然,这背后涉及更深层次的融媒体产品发展与传播力评估体系建设,既要关注主题出版的融媒体投入,又要关注融媒体作品的传播效果。如在前期投入方面,是否需要将融媒体产品数量、财政投入、渠道建设、人才配置、管理体系改革等纳入;在传播效果方面,是否需要将主题出版物的社会互动频次、观看次数、互动次数、品牌知名度、创收能力等纳入。主题出版的融媒体产品评价是一个复杂的过程,目前学界对此关注不多,有少数学者对媒体融合评价指标建设进行探索,提出以大数据分析技术为基础的生产侧和效果侧指标体系构建,[26]这值得参考和进一步思考。

(2)原有的出版企业绩效考核体系中,产品结构和专业特色(15分)模块规定,积极推动传统出版向数字出版转化,并取得一定成果,加1分。这个分值太低,对出版社做数字化转型没有驱动力,同时规定文本中“取得一定成果”的表述太模糊,不够具体,没有标准化的尺度,只能依据各出版社和主管部门判断。未来包含主题出版在内的数字化建设是在该指标体系加大分值,还是要重新建立一套独立的融媒体产品评价体系,需要多方共同协商出解决方案,从而为项目、奖项评选和企业业绩考核做参考。

(3)随着越来越多民营公司参与主题出版实践,应该创建公平环境,让民营企业也有资格参与评价评奖,激发市场活力,可增设主题出版的数字精品专项评选项目或奖项,让传统出版社与民营企业互相竞争,这样传统出版社可以看到民营主体做主题出版的先进市场力量,民营主体也能看到传统出版社的内容优势,二者互相学习,促进主题出版的发展。国家新闻出版署2019年、2020年已两次组织全国数字出版精品遴选推荐工作,共计151个精品项目,这里面有不少是具有主题出版性质的作品,如人民音乐出版社的“方舱之声——抗‘疫立体数字出版平台”,陕西师范大学出版社的“丝绸之路历史地理信息开放平台”,[27]如果能把媒体组织、民营技术公司、内容创作公司吸纳进来,将极大丰富主题出版的融媒体发展,形成主题出版数字创新繁荣发展的态势。

结语

主题出版要实现高质量发展,就必须激发出版社和作者的创作热情,激活市场和多元主体,以评价机制为杠杆推动主题出版向健康繁荣方向发展。既有的评价机制形成了社会效益主导模式,关联了企业的绩效考核、职称晋升、薪酬福利等,评价机制中的核心指标驱动出版单位在主题出版领域积极谋划、大力发展,正因为此,主题出版重塑了中国出版格局。在坚持将社会效益放在首位的至高原则下,主题出版在评价考核的系列参照中积累了经验,也存在一些薄弱环节,只有对当前的评价机制进行反思与优化思考,才能为今后的主题出版评价改革提供参照,推进主题出版的高质量发展。

参考文献:

[1] 2015年主题出版重点出版物选题公布[N]. 中国出版传媒商报,2015-10-30(1).

[2] 国家新闻出版署关于印发《出版业“十四五”时期发展规划》的通知[EB/OL].[2021-12-30].https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/102953.shtml.

[3] 中国经济网. 解读2021年度国家出版基金项目申报[EB/OL].[2020-07-02]. http://m.ce.cn/bwzg/202007/02/t20200702_35240359.shtml.

[4] 国家新闻出版广电总局关于实施《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》的通知[EB/OL].[2016-04-23]. https://www. nppa. gov. cn/nppa/contents/279/1764.shtml.

[5] 何军民. 主题出版精品创意和出版路径探究——基于全十四届“五个一工程·一本好书”获奖数据的分析[J]. 中国编辑,2018(9):19-25.

[6] 章红雨. 2022年向全国青少年推荐百种优秀出版物发布[N]. 中国新闻出版广电报,2022-04-25(2).

[7] 中国出版协会. 2021年向全国老年人推荐优秀出版物活动评审结果公示[EB/OL].[2022-04-01].http://www.pac.org.cn/tongzhigonggao/2022-01-28/1000002723.html.

[8] 关于浙江省第十四届精神文明建设“五个一工程”入选作品公示的公告[EB/OL].[2019-08-03].http://www.zjwmw.com/ch123/system/2019/08/03/031821721.shtml.

[9] 刘志伟. 透视权威榜单,聚焦中版好书[N]. 中国图书商报,2013-01-09(1).

[10] 孙海悦等. “十三五”国家重点出版物出版规划收官,回顾5年重大成就[EB/OL].[2021-02-18].http://www.mj.org.cn/wsxy/tjyd/202102/t20210222 236350.htm.

[11] 李子璇. “十三五”出版規划项目全公示,湖南两家出版社入围top20[J]. 出版人,2016(5):18.

[12] 高铭坚. “十三五”时期国家出版基金资助项目综述与展望[J]. 出版广角,2021(1):14-18.

[13] 杨艳. 我国主题出版的发展动向分析——基于2012—2020年国家出版基金项目的数据分析[J]. 出版广角,2020(11):34-36.

[14] 何军民. 主题出版高质量发展的突出特征和创新路径——以中宣部主题出版重点出版物选题为中心的历时性研究[J]. 中国出版,2021(7):11-15.

[15] 孟旭浩. 图书出版单位社会效益评价考核研究[J]. 科技与出版,2021(7):70-74.

[16] 王琦. 抓好主题原创图书,推动少儿出版高质量发展[EB/OL]. [2018-07-19].http://www.cptoday.cn/news/detail/5797.

[17] 张志强. 主题出版:定位、评价与提升[J]. 编辑之友,2019(10):29-32.

[18] 付玉,韩建民. 主题出版走出去的内在逻辑与实践向度[J]. 出版发行研究,2021(12):5-11.

[19] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2017-10-28].https://www.12371.cn/2017/10/27/ARTI1509103656574313.shtml.

[20] 李卫东.“童心向党·百年辉煌”书系:挖掘选题时代内涵 促进书系多维开发[EB/OL].[2022-03-28].https://www.chinaxwcb.com/info/578370.

[21] 重慶市委党史研究室.《口述·南方局岁月》正式出版发行[EB/OL].[2022-03-18].https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2022/0318/c428006-32378604.html.

[22] 韩建民,李婷. 主题出版如何实现高质量发展七问[J]. 中国出版,2021(7):5-10.

[23] 刘蓓蓓. 一本少儿主题图书缘何国内外都爱[N]. 中国新闻出版广电报,2017-09-11(6).

[24] 沈艳波. 把图书出版单位社会效益评价考核做实做细的探索与实践[J]. 出版发行研究,2020(4):32-38.

[25] 本刊编辑部. 专家解读《出版业“十四五”时期发展规划》关于融合发展的战略思路[J]. 科技与出版,2022(3):1-11.

[26] 苏书杰. 峰值效应下的媒体融合评价指标构建[J]. 中国出版,2021(16):47-50.

[27] 刘九如. 数字出版高质量发展析论[J]. 现代出版,2022(1):39-44.

The Improvement of Thematic Publishing Assessment Mechanism

FU Yu, HAN Jian-min(Digital and Thematic Publishing Research Center, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: The assessment mechanism is of great significance for thematic publishing to implement its mission of serving the national policies and strategies. The current thematic publishing assessment mechanism has already formed a social effect-oriented model, which is closed linked to various projects sponsorship, awards and honors as well as merit payment system of publishing organizations. However, after reviewing the literature of current thematic publishing assessment system, this research finds that while the system still plays important role, it also has some drawbacks, such as relying on simple assessment factors, the unbalanced proportion of awarded items, the weakened role of market assessment as well as the lack of academic evaluation and lagging behind the development of convergent media. Thus, this research argues that the improvement should be based on positive social effects and it is necessary to enlarge assessment indicator system to construct a scientific system incorporating governmental, industrial and academic evaluations. In addition, it is essential to be creative when building independent domestic and international assessment systems as well as convergent media publishing assessment system.

Key words: social effect; thematic publishing; assessment mechanism; improvement