元宇宙生态下首次销售原则的现实挑战与制度疏解

2022-05-30刁佳星

刁佳星

【摘要】文章指出元宇宙生态下数字化、云计算、区块链、智能化合约以及沉浸式体验,导致复制权与传播权的角色互换、版权与所有权的观念变更以及作品供求从中心化模式向直销化模式转变。产生于实体环境的首次销售原则无法再行发挥协调版权与所有权、激励与接触利益、版权人控制能力与竞争者竞争环境的制度功能。元宇宙生态下,首次销售原则不宜作为一项法定限制规则或默示许可规则加以扩张适用,对使用者接触利益的关切应由动态开放的合理使用制度与智能合约的法律监管加以疏解。

【关键词】元宇宙 作品传播权 沉浸式体验 多元化许可 首次销售原则

【中图分类号】G203 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)11-069-12

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.11.010

一、理论争议与问题提出

首次销售原则产生于实体环境,指版权人首次销售了合法的作品有形载体,其对有形载体的控制即告用尽,购买合法载体的消费者可任意转售,不构成版权侵权。数字环境引发首次销售原则能否扩张适用的争议。支持者主张扩张发行权客体涵盖数字副本以便适用首次销售原则,或对信息网络传播权施加类似首次销售原则的限制,二者虽路径不同,但本质均是首次销售原则的扩张适用。理由可歸纳为:增进作品接触与促进作品保存、降低信息成本与保持交易清晰、促进平台竞争与鼓励后续创新。反对者认为首次销售原则不宜用于数字环境,理由包括:数字副本非发行权客体,发行权与所有权的冲突不复存在;作品供求以许可取代了销售;作品数字化使其失去降低阅读成本、促进作品接触的优势;首次销售原则阻碍了版权人实行价格歧视,限制了“激励—接触”利益的帕累托改进。

而在首次销售原则能否扩张用于数字环境的争议尚无定论之时,元宇宙生态下基于区块链技术和智能化合约进行的非同质代币化(Non-Fungible Token)交易模式创新又增加了有关首次销售原则讨论的复杂程度。由于元宇宙本质是由数字化技术建构的虚拟世界,作品形态从有体向数字发展使元宇宙生态下首次销售原则能否扩张适用的讨论与其能否用于数字环境的讨论具有某种一致性,但云服务技术、区块链技术、智能化合约、沉浸式体验促使作品消费从占有向体验、作品供求从权力集中型的中心化售卖模式向权力分散型的直销化许可模式转变,并使元宇宙生态下有关首次销售原则的讨论呈现出不同于数字环境的某些差异性。笔者以为,作为版权制度变迁的产物,首次销售原则能否扩张适用或以何种改进样态加以适用应当遵循制度变迁的一般逻辑。按照制度变迁理论,“知识的变化会导致生产函数、市场价值及期望的变化,新的技术、做同一事情的新的方式,都会产生社会所不习惯的受益或者受损效应”,[1]从而导致旧有产权的协调功能变差。首次销售原则能否扩张于元宇宙,应当基于历史、比较、权衡的视角分析元宇宙生态下的技术变迁是否导致首次销售原则的适用基础发生改变及其能否继续发挥利益协调功能展开。

二、实体环境之下首次销售原则的适用基础与协调功能

首次销售原则产生于1908年Merrill Bobbs-公司.诉Straus案,该案中,美国联邦最高法院否定了出版商在其出版的图书中施加“禁止低于1美元转售”的通知的效力。①1909年,美国《版权法》正式确立了首次销售原则。这一原则的确立适应了当时复制权的中心角色、所有权的观念惯性与中心化的作品售卖模式。

1. 实体环境之下首次销售原则的适用基础

(1)复制技术与复制权的中心角色。实体环境下,受到作品复制和传播技术的限制,版权体系主要围绕复制权及其衍生形态展开,控制作品首次售卖的发行权被视为复制权的应有之义,缺少独立价值。

印刷术提高了复制速度,降低了复制资本,导致图书种类和数量的增加,1500年,欧洲市场流通的书籍猛增并出现了多种题材。图书成本的降低与数量的增加使图书可以较低价格售卖,图书种类的增加满足了不同主体的偏好,加之社会识字率的提升与经济状况的改善,一个利润丰富的大众市场得以产生。市场巨额利润导致盗版盛行,复制畅销不衰、利润丰厚的书籍有利可图,而且无须支付获得手稿、印刷特权的事前成本,其行为也未被规定为非法而需要支付侵权成本。由于印刷商不仅需要购买手稿、获得特权,还要承担市场失败的风险,源于盗版商的成本优势与价格竞争导致印刷商难以收回成本,双方失衡的局面孕育了规制盗版行为——印刷和重印的需求。彼时,印刷业是一个资金密集型的产业并为商业性印刷商和盗版商垄断,其从事的复制等“前期准备行为”与后续“公开传播行为”密不可分:从印刷商来看,他们进行复制的唯一目的和最终归宿是从作品的首次市场售卖当中收回成本与获得利润,作品的首次市场售卖被认为是复制的应有之义;对盗版商来说,进行印刷和重印的“前期准备行为”与后续首次市场售卖及其后续转售的“公开传播行为”同样存在必然联系,控制了盗版商的复制行为,也就从源头上抑制了作品的首次市场售卖,维护了版权人的市场份额。因此,彼时单独控制作品首次销售的利益需求并不强烈,只在一种例外情形——“阻止他人出售以偷窃或以其他不当方式获得的合法作品复制件”,[2]版权人无法基于复制权(作品是经合法授权制作的复制件)与所有权(制作人而非版权人才是所有权人)对其加以控制之时,才有必要授予控制作品首次市场售卖的权利。而在作品首次市场售卖之后,因消费者的转售与转赠受到有形载体传播的空间成本与时间损耗的限制未对版权市场造成过分损害,未引起版权人的关注。因此,印刷技术时期,版权法关注“生产端”,聚焦复制权及其衍生形态——翻译权、改编权等“前期准备行为”,并不关注有形载体的首次售卖与后续转售,“在某种程度上甚至可以没有发行权(一种传播权)”。[3]

模拟复制时期,复制权及其衍生形态的中心角色遭到挑战。复制设备的普及使从事复制的主体从盗版商拓展到了消费者静电复印“使人们第一次可在不被发现的情况下,在图书馆或办公室轻易地复制成千上万的复制件”,[4]录音录像使家庭复制变得可能。基于“地点或时间转换”目的的私人复制(“私人复制+个人利用”)破坏了复制与商业传播间的必然联系——为个人利用目的进行的私人复制,未对版权市场造成过分损害,缺少规制意义。即便会对版权市场产生影响,权利人通过行使复制权而对分散和隐蔽的私人复制所能主张的回报有限,但信息和执行成本高昂,还会伴有隐私侵犯风险。真正会对版权市场造成损害的是基于商业传播目的进行的复制行为(“私人或商人复制+商业传播”),而聚焦私人或商人的“公开传播行为”要比聚焦“前期准备行为”能更有效地维护版权市场,复制权及其衍生形态变得流于形式而名不副实,控制能与消费需求直接发生联系的首次市场售卖的传播权利(发行权利)的地位凸显。然而,因模拟环境下,转售和转赠(传播)同样受到有形载体传播的天然障碍的限制,未对版权市场造成过分损害,因此,这一时期,尽管作品首次市场售卖的传播权利(发行权利)凸显,但控制作品转售与转赠的需求并不强烈。

从印刷技术到模拟复制,控制商业性盗版商的复制行为及其首次销售而非有形载体首次销售之后的转售和转赠(传播)才能有效维护版权市场,版权人看重复制权而非传播权,因此决定了复制权的中心角色与传播权的补充地位。

(2)复制成本与所有权的观念惯性。复制成本与复制质量之比越高,载体与内容的可分程度越低,载体相对内容的价值越高,消费者更加青睐占有和支配载体本身。

技术影响复制成本与质量。手抄誊录时期,作品的复制由人工在昂贵的羊皮纸上誊写。之后,还需采用图形修饰,再为装订好的羊皮纸覆上外皮、配上金属扣环。一本抄写和装订极为考究的图书,往往由六七位工作者合力完成。时间、费用和“麻烦”构成了誊录者所能制作的手稿数量的天然限制,且无法避免文字和标点的累积错误,复制成本与质量之比极高。印刷技术时期,复制成本有所降低,且减少了手抄誊写的人工错误,不过彼时印刷业是“资金密集型”行业——“铸造金属活字耗资巨大,制造插图雕版、聘请专业技师花费不少,此外购买纸张、油墨等也需要大量的资金投入”,[4]“印刷的可变成本——无论绝对地说,还是与固定的表达成本相对而言,都还是很高的”。[5]模拟复制时期,复制设备如摄像机、录音机、录像机的大众化普及使复制变得更为便宜,但复制质量的提高并不与之同步,反复录制导致音质劣化,如欲制作一份可与原版媲美的《国家地理》杂志副本,其所花费的成本可能超过原版的购买成本。可见,从手抄誊录到模拟复制,制作一份可以完美替代原版的副本,需要付出极大的制作成本,制作成本占据作品成本结构的主要部分(如图1左侧)。

复制成本与质量之比影响载体内容的可分程度。手抄誊录时期,手抄誊录的“麻烦”构成副本数量的天然限制,副本的累积错误使之难以媲美原件,结果就是,作品很难脱离原载体而在新载体上呈现并为人们阅读、观看和倾听。印刷技术时期,印刷设备和发行体系均由具有较强经济能力的印刷商和盗版商掌握,一般公众并不具有分离作品内容与载体的能力,其对内容的消费与体验仍然依赖于载体的占有。模拟复制时期,受到副本质量的影响,原版的消费体验胜于通过模拟技术制作的副本。可以说,从手抄誊录到模拟复制,作品内容无独立使用价值,而是寄生于载体的使用价值,导致副本的价值结构当中,载体的使用价值居于主导(如图1右侧)。

由于消费者接触和利用作品内容依赖制作成本较高的有形载体,只有借助其与有形载体之间的持续占有与广泛支配关系,消费者才可能随时调用作品载体、体验作品内容,且排除他人对其体验行为的干预,否则他们必须要为再行接触与利用作品内容支付高昂的载体制作成本与排他成本。加之长久以来人们普遍认为“无实体者则非财产之对象”[6]的财产观念惯性,实体环境下消费者看重所有权也就可以理解了。

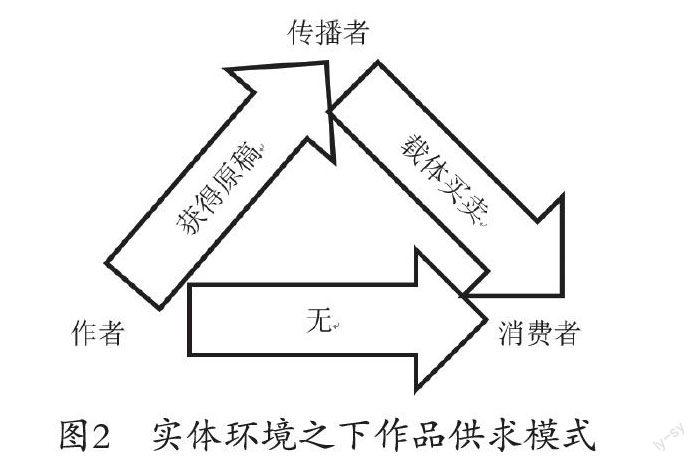

(3)实体环境与作品供求的中心化。从手抄誊录到模拟复制,具有较强经济能力的传播者垄断着作品载体的制作与传播。[7]传播者作为作品价值实现与公众接触作品的链接和中心(如图2),一方面从作者处获得原稿,一方面又与消费者通过买卖发生联系,不过作者与消费者之间激励—接触利益的交换是驱动作品经由传播者的中介从作者传递给消费者的动力。

在“作者—传播者”的关系中,作者受到经济能力与技术的限制,难以自行制作和传播作品载体,作品的价值实现需仰仗传播者进行载体制作、商业推广。传播者如果没有作品底稿,也就没有可供制作与推广的对象。作者与传播者彼此依赖完成作品有形载体的市场提供,并就规制盗版行为存在共同的利益诉求。

在“传播者—消费者”的关系中,传播者对作品的推广是将作品有形载体的所有权转移给消费者。这一交易实际上已超越载体本身扩展到了载体承载的内容,传播者转移的不仅包括有形载体的使用价值,也包括了作品内容的使用价值,消費者支付的是指向载体的持续性占有利益与内容的概括性接触利益的“一次性总对价”。[8]不过由于作品与其载体之间难以分割,传播者与消费者之间有关激励—接触利益的交换只能体现为作品载体所有权的转移。

在“作者—消费者”的关系中,理论上,作者与消费者可绕过传播者直接实现激励与接触利益的交换,但作品副本的制作、传播技术都为传播者独占,作品有形载体的发行、零售体系也由传播者控制,作者与消费者即便想要规避传播者也是有心无力,分散在世界各地的无限个体,所能找到的或是小区附近的零售商店或是某一较为知名的传播者,作者与消费者受到信息和交易成本的限制很难找到彼此且达成满足个性需求的多元交易类型。

总体而言,实体环境下,版权人和消费者联系过远,限于信息、交易和执行成本的障碍,作品激励与接触利益的交换依赖传播者中介,并以转让有形载体所有权这一相对粗糙和简化的无奈之举而将作品接触利益进行概括转移,而对版权人和消费者的个性需求缺乏灵活性与适应性。

2. 实体环境之下首次销售原则的协调功能

实体环境下,复制权的中心角色、所有权的观念惯性以及中心化的作品供求模式构成首次销售原则的适用基础,并使首次销售原则作为协调版权与所有权、接触与激励、控制与竞争三重利益的帕累托规则存在。

(1)协调版权与所有权的冲突。首次销售原则可理解为禁止版权人对所有权施加持续的使用(转售)限制,由此可类比欧美一般禁止动产的限定使用、仅在特殊情形方才允许施加诸如“再次出售的价格保持”限制。法律一般禁止动产的限定使用,因为“物品的卖主一般并没有与其他人不同或是比其他人更重要的重大利益,而这种利益也不会因为物品在后面买主手中被使用而受到影响”,同时“限定使用……强加给买主一个负担,要按照限定使用的要求去做,并且在与限定使用规定不符的使用方式看来是值当的时候……找到限定使用的所有者,与其协商,争取他的同意”。[9](155)

实体环境下,以所有权转让的方式而将载体的持续占有利益与内容的概括接触利益首次售卖之后,所需的制作成本与分摊的创作成本已得到弥补;作品的二次转售(传播)受到载体竞争性和排他性的限制,传播时空范围有限,不会损害版权市场。对版权人而言,在实体环境中,控制复制(以及与其存在必然联系的首次销售)要比控制二次转售(传播)对于维护版权市场更为重要。对所有人来说,只有通过持续占有和广泛支配载体,其才可能充分调用载体、获得消费体验。而在载体制作成本高昂与产量稀缺的年代,允许消费者消费完作品之后进行转售,可避免载体的限制与浪费,促进作品可得与节约创新成本,从而产生更大的社会价值。也就是说,实体环境之下,版权人对二次转售的评价与其控制二次转售所生的社会价值,不会比消费者对二次转售的评价与其控制二次转售所生的社会价值更高。首次销售原则实际是将作品的二次转售利益授予对其评价最高且能够创造更大社会价值的主体手中,符合产权界定的一般逻辑:权利应当赋予对其评价最高且能产生更高社会价值的主体手中。

当然,如果交易成本为零,法律完全可以不做任何干预,而是任由二次转售利益经由合约转到对其评价较高且产生更大价值的所有人处。如前所述,实体环境之下,作品激励和接触利益的交换经传播者完成,版权人和消费者彼此匿名,难以找到与了解彼此,实施或者解除转售并不容易。如果没有首次销售原则,消费者在认为转售必要之时,必先调查是否具有转售的能力与获得许可,寻找版权人以及获得转售许可的信息与交易成本足以超过消费者的转售收益,阻碍作品载体的自由流通与有效使用;即便赋予版权人追踪后续交易并且从中分成的权利,也会因为信息和执行障碍难以实现,逐利动机会使他们倾向放弃一项信息和执行成本超过潜在利益的权利。①如同中山信宏指出,“权利人和使用人之间并没有被一根无形的绳子联系起来……在权利人那里即使想主张某种权利的存在,但对‘绳子另端的情况事实上却无法支配”。[10]信息、交易和执行成本的存在提出法律干预的需求。然而,首次销售原则从其产生伊始就未以法定限制规则的制度形态呈现,只表现为一项默示许可规则,也即只有版权人和买受者未对二次转售利益做出明确约定之时,才强行将二次转售利益交由所有权人。②首次销售原则作为法律有限干预的结果——一项默示许可规则,既尊重了彼时整体来看,二次转售利益应当交由对其评价较高的所有权人控制的一般社会需求,又顾及了个案中版权人对二次转售利益的评价完全可能超过所有权人,并且依赖契约自由而对二次转售利益做出安排的特殊情形。

整体来说,首次销售原则符合科斯定理的一般逻辑:如果交易成本过高,二次转售利益应交由能对其进行更好利用并且产生更多社会价值的主体手中,由此维护交易清晰与增进交易效率。①

(2)平衡版权人的激励利益与消费者的接触利益。一是降低阅读成本,保障作品可得。前文提到,实体环境中,单件作品的成本价格(维持创作激励的最低售价)由其所需的制作成本和其分摊的创作成本组成。其中单件作品的制作成本(V)主要是指制作载体花费的纸张、油墨等,通常较为高昂;单件作品分摊的创作成本取决于作者花费的时间、精力(F)与作品的市场销量。实体环境中,载体的制作成本很高,作品产量有限,因而相对稀缺,如果首次购买者对作品内容的接触利益得到满足之后,禁止其转售作品载体,实际上意味着载体的闲置和浪费。首次销售原则是以应对载体稀缺、促进物尽其用的方式,降低阅读成本与促进作品可得。假设市场中有M位消费者,一件作品载体经N(N大于1)位消费者才会损耗殆尽。如果首次销售原则无法适用,作品的市场销量为M,每位消费者需要支付的作品的成本价格为F/M+V,社会总的阅读成本为F+VM。如果适用首次销售原则,作品可以卖出M/N册,一手市场的作品成本价格为FN/M+V。当首次及后续购买者可以转售作品(直到载体损耗殆尽)之时,N位购买者分摊一手市场的作品成本价格,每个消费者最终需要支付的成本价格为F/M+V/N,社会总的阅读成本为F+VM/N。[11][由于N大于1,对比每位消费者需支付的阅读成本F/M+V与F/M+V/N,与社会总阅读成本F+VM与F+VM/N],可得首次销售原则通过节约载体制作成本的方式,降低了消费者个人和社会总的阅读成本,促进了作品可得。此外,作品通常具有文化、历史价值,构成文化基因的组成部分。②首次销售原则鼓励作品有形载体的保存与二手市场的运行,可使消费者在作品绝版后仍可能获取作品。③

二是维持创作激励,保障作品供給。前文提到,实体环境中,载体与内容受到复制质量与成本之比的限制难以分离,载体内容的不可分性导致载体的排他性与竞争性传导给作品内容,从而掩盖了内容本身的非排他性与非竞争性。载体的排他性传导给作品意味着借助载体的控制可以限制他人对作品内容的接触。载体的竞争性传导给作品意味着作品载体通常只为一人占有,多人很难同时消费同一作品,必须等到他人消费完后再行消费,且作品载体流转中的物理损耗限制了作品内容的传播范围。因此有形载体的自由流通不会过分损害版权人的短期市场——多人无法同时消费作品,载体持有人之外的使用者如急切消费作品,不会等待载体持有人消费完毕之后的转售,而是会从一手市场购买最近的作品;也不会过分损害版权人的长期市场——载体流转中的毁损不可避免,他人只能从一手市场购买较新的作品。无论等待的时间抑或载体的损耗都会影响消费体验,导致二手市场作品无法完美替代一手市场作品。有形载体的排他性与竞争性,加之实体环境中获得二手作品的信息成本、地理限制以及运输成本,意味着即便有形载体自由流转,也不会过分损害版权市场,权利人的创作激励得以为继。

三是限制版权人的控制能力与改善竞争者的竞争环境。首次销售原则还以限制版权控制能力与改进竞争环境的方式促进作品激励—接触利益的改进。

首次销售原则允许创设二手市场,但是培育二手市场并非首次销售原则的目的,通过二手市场形成竞争压力以此改善版权人激励利益与使用者接触利益才是首次销售原则的价值所在。尽管二手市场提供的作品由于等待的时间或载体的损耗无法成为一手市场作品的完美替代,但作为作品供给的来源之一,二手市场的存在即可形成市场压力。特别是对边际买者④来说,即便二手市场作品提供的消费体验不及一手市场,但二手市场的较低售价足以使其转向二手市场。为留住边际买者与保住市场份额,版权人倾向于设定合理的作品售价。一个合理的作品售价,不仅促进作品可得,还会降低创新成本。而在设定合理的市场售价之外,版权人为扩大市场份额,还可通过发行修改或增删版本,或提供售后服务维持作品优势,激励作品的供给。首次销售原则还以减弱消费者对版权人锁定效应的方式增进竞争。锁定效应是指消费者从一种产品或平台转换到另一种产品或平台成本很高,从而阻碍了消费者采用更具竞争力的产品或平台。①锁定效应对于引入优质产品或服务的市场新进入者不利,从而阻碍创新且产生垄断风险。首次销售原则允许消费者转卖其已购买的产品或者服务,降低了消费者的转换成本,且这种转售无须经过版权人的同意,从而降低了版权人的控制能力,改善了进入者的竞争能力。也有学者指出,首次销售原则无法阻止套利行为(低买高卖),阻碍了版权人实施价格歧视与激励-接触利益的帕累托改进。笔者暂且搁置这一观点,留待下文讨论。

整体而言,实体环境中,首次销售原则是以应对载体的稀缺性与利用载体的排他性、竞争性以及削弱版权人控制力的方式,平衡并改进了版权与所有权、激励与接触、控制与竞争三重对峙利益,呼应了复制权的中心角色、所有权的主导观念与中心化的作品供求。

三、元宇宙生态下首次销售原则的现实挑战与功能偏差

元宇宙是平行于现实世界的“虚拟世界”“数字世界”,是在数字化技术、云计算技术、区块链技术、智能化合约等技术达到一定奇点后的产物,在技术驱动下,向着数字孪生、数字原生和虚实共生不同阶段演化发展。人们在元宇宙耗费的时间、获得的经验、实现的价值最终超过现实世界,现实与元初世界的倒置使作品供应从实体形态向数字形式转变,作品消费从有形物获得和占有向沉浸式体验和参与过渡,作品供求从中心化模式向直销化模式转化。

1. 元宇宙生态下首次销售原则的现实挑战

(1)从有体到数字:版权人控制二次传播的需求提升。元宇宙生态下,作品复制和传播技术的进步打破了有形载体存储和传播的天然障碍,作品传播行为而非复制行为威胁版权市场,版权人更加看重复制权之外的传播权。

版权领域的技术发展不断突破作品传播的时空限制,如广播和电视技术克服了现场表演的空间限制,将作品传播范围扩展到现场表演外,录音录像技术突破了机械表演的时间和空间限制。元宇宙借助数字技术(数字孪生和数字原生)和扩展现实技术(VR和AR)实现对现实世界真实体验的模拟、还原、超越与交互,是对作品传播时空限制的革命性突破。数字技术可使几乎所有著作权法认可的作品形式镜像到元宇宙生态中或直接在元宇宙生态中生成,并由数字形式记录、存储、传播与接受。首先,作品将由数字记录,普通私人通过移动互联网和可穿戴设备即可实现迅捷与海量复制,复制成本低廉而且可与原件媲美,“哲学上‘世界上没有完全相同的两片树叶的论断已经被数字技术所否定”。[12]其次,作品的数字形式解放了有形载体存储和传输的物理限制——以数字代码0和1存在的数字副本存储时间更长,且只占据很少的存储空间。“一张CD,宽不过一张茶碟……但它能够将一套26卷印刷版百科全书的每一个词语和图片统统进行数字压缩。”[13](163)数字化“能够适应现代计算机的运算能力和互联网无远弗届的可接入性”,5G技术使数字副本可实现低成本、低延迟与全球化传播。总而言之,数字技术对于有形载体存储和传播时空限制的突破使其一旦公开,未经授权的传播即可替代一个巨大的正版市场。

復制和传播技术每一次对时空限制的突破都使我们离复制权这个中心概念越来越远。[14](5)广播和电视、录音和录像使作品的传播权从现场表演权扩张到了广播权和机械表演权,削减了复制权的权重。元宇宙生态下复制和传播技术的普及和进步将导致复制权和传播权的权重发生颠覆。作品传播不再依赖有形载体所有权的转让,而是通过下载数字副本(数字下载模式),或将作品存储在云端,仅凭购买一个订阅账户(数字订阅模式)或者购买一张权益凭证(非同质代币化模式)即可传播和获得作品。数字下载模式当中,人人均可为私人使用或商业传播复制和传输彼此可以相互媲美的数字作品,私人与商人身份可以相互转换与彼此混同,“私人复制和商业复制的界限彻底消失”,[12]传播范围也从熟人社区扩张到了任何可以接入网络的陌生社会。着眼复制难以区分转移正版消费需求、有损版权市场、且构成侵权的“私人复制+商业传播”,与并未转移正版需求、无损版权市场、且构成合理使用的“私人复制+个人使用”,版权体系索性放弃对未与消费需求直接发生联系的“隐蔽、分散、目的不明”的生产端的复制行为的规制,转向满足消费需求因而损害版权市场的“公开、集中、侵权意图明显”的传播行为。数字订阅模式和非同质代币化交易模式使得作品的传播和获得,不再依赖数字副本的上传和下载,仅在作品上传或者铸造阶段存在“作品上传并存到服务器”这一复制行为,消费者接触和利用作品通过购买数字订阅服务或与数字作品存在唯一关联的权益凭证的方式完成。“你所需要的数字资料都可以通过神奇的‘云随时使用,而不需要下载任何一个副本”,[14](163)“一件NFT数字作品无论经过多少手的交易,在交易平台上展示的始终是铸造者最初上传至服务器的那个复制件”。[15]即便未经授权转售特定数字订阅服务或者权益凭证也可在不涉及作品上传和下载的前提之下进行,使得无须作品复制的传播方式变得可能,由于并不涉及复制行为,无法用复制权规制,只能诉诸传播权。

无损版权市场的复制、无须复制的传播都使规制复制缺少价值,作品传播的即时性和广泛性使其一旦公开即可满足一个巨大的版权市场,如只控制首次公开、不对二次传播进行控制,那么二次传播足以替代正版市场,控制作品首次与后续传播的需求提升。正因如此,表演权和广播权这类传播权向来可以控制作品的二次传播,类比表演权和广播权,元宇宙生态下的传播权也应控制作品的首次和后续传播。元宇宙生态下版权体系的重心应从并且已从复制权转向传播权。

(2)从占有到体验:消费者控制作品载体的需求减弱。元宇宙生态下,作品载体复制成本的降低或无须复制的作品传播方式普及,导致载体与内容的可分程度增加,使消费者可在不占有和管领载体的前提下获得更好的内容消费体验,其对载体的占有与管领变得缺少意义。

元宇宙生态下,高保真和便捷性的数字化形式与大众化的复制和传播工具降低了复制成本与质量之比,致使载体内容的可分程度增加——作品可以趋近于零的成本完美再现,借助全球网络实现即时、广泛传播,或者根本无需复制副本即可传播作品。作品的成本结构发生变化——副本的制作成本趋近于零,其所分摊的创作成本占据成本结构的主要部分(图3左侧)。无论是以数字下载形式获得数字副本抑或通过数字订阅、非同质代币化交易获得作品接触利益,数字副本的占有或接触利益的获得不意味着版权的完全让渡,消费者可对数字副本进行何种处分,消费者的接触权包含哪些内容,依赖于版权人让渡的权利。作品内容的使用价值独立且不依赖载体的使用价值,相反,数字副本、数字订阅账户、指向数字作品的权益凭证的使用价值在于传递作品内容而非本身作为为人珍惜和收藏的特定对象。副本、账户和权益凭证“缺少具有实际价值的锚定物……那它就仅仅是一串存在于网络中的数字而已”,[15]如通过非同质代币化交易获得的权益凭证如果缺少其所指向的数字作品及其规定的作品的特定接触权能(如使用、转售),这一权益凭证的使用价值则会大打折扣(见图3右侧)。

如前所述,由于实体环境当中载体内容难以分离并且再行获得载体相对困难(成本高昂、产量有限),消费者只有通过占有和管领有形载体才能随时调用作品内容、获得消费体验,不会因再次获取作品载体的成本或者质量影响阅读、观看和倾听的体验。这是为何金斯伯格教授主张实体环境当中“人们偏好获得、占有、触摸作品载体,即便很少阅读、倾听、观看作品内容”①的原因所在。尽管占有和控制有形载体可使消费体验不受再次获取载体的成本和质量限制,不过有形载体移动的时空障碍影响人们获得更好的消费体验,如你想阅读一本小说,只能随时随身携带。然而,如果人们可以较低成本再行购买载体或无须载体即可随时随地获得消费体验,就没必要通过其与有形载体间的持续占有和广泛支配关系确保随时随地调用载体、获得消费体验。加之有形载体的存储和移动的时空限制有损消费体验,就有必要超越有形载体的占有和支配。毕竟,如行为经济学所表明的,体验而非实体占有通过进入主体记忆成为主体内在的构成部分,提供更为持久和广泛的快乐和满足。②元宇宙生态下,人们从现实生活向虚拟生活大规模迁徙,从“蔽体果腹”的占有与功能经济迈向“用户共创”的体验与参与经济,所有的作品突破时空限制(物理损耗、地理限制与运输成本)被存储于元宇宙生态中,消费者可通过可穿戴设备和移动互联网随时随地接入虚拟世界,无须为载体的持续占有与内容的概括接触支付较高对价、只需支付与其个性接触需求匹配的较低对价即可体验作品。“大多数的文化产业正费尽心力地创造和表演特殊化的心理体验”,“计算机专家、机器人工程师、设计师、历史学家和博物馆专家联合起来,共同创造一个虚拟世界的体验小天地,以最精良的技术,重新塑造辉煌的古罗马、华丽的白金汉宫”,[16](196)“坐下来,听我说说故事”的被动消费转变为“站起来,让我们玩个游戏吧”的主动参与。 总之,元宇宙生态下,消费者不再受到旧日的占有冲动的牵制,而是越来越沉迷于消费的体验——人们并非为占有获取数字副本,而是为获得阅读、观看或者倾听的愉快体验。

元宇宙生态中,消费者获得承载作品内容的数字副本相对容易或根本无须占有和支配数字副本即可获得良好的内容消费体验。而其为此支付的代价并非基于对内容概括接触的较高对价,只是与其个性接触需求相匹配的对价,不必十分高昂,消费者对有形或无形载体的占有和支配利益的强调就会缺少现实意义。“数字化正在逐步消融现代法学的所有权概念”,[17]“所有权不再被重视的时代不但无可避免而且已经到来”。[14](250)

(3)从中心化到直销化:订制多元许可模式变得可能。数字化技术、区块链技术和智能化合约搭建了元宇宙生态下的经济系统,非同质代币化交易是元宇宙经济系统中的最小可交易单元。传播设备普及、复制成本较低的数字化技术成功降低了版权人和消费者准入作品復制和传播行业的门槛,互联网技术使作品交易范围扩展到任何可以接入网络的陌生社会,并使版权人和消费者可绕开传播者实现点对点的直接联系(如图4)。区块链技术是一种分布式记账技术,所有权益变更数据(如交易主体、对价、日期等)都以被加盖时间戳的流水记账方式写到链上,并被实时广播和分发到各节点,各节点共同验证、传递和管理数据。相对集中式的记账技术,区块链上的数据是由去中心化的众多节点公开维护,除非破坏一半以上的节点,区块链上的数据才可能被修改。因此,利用区块链进行的交易,可保证权益变更数据可追溯、难篡改、可信赖。智能化合约指“一连串计算语言代码,其中包含一整套具体的指令,当触发指令的条件得到满足时,可准确自动接收、处理、存储和发送价值信息,使合同的自动执行成为可能并完成相关交易”,[18]其所依赖的是“if x then y”的程序指令。如果你向自动售货机支付购买目标商品的足量货币之后,自动售货机就会自动向你提供目标商标,否则就会拒绝提供。[19]再如,如果甲支付乙要求的对价并满足乙设定的不得转售的条件,那么甲就能在上述条件下阅读、观看或者倾听乙的作品,如果甲未支付足够的对价或强行转售,那么甲就不能再阅读、观看或倾听乙的作品。合约完全按照预先设定的交易条件自动执行,可最大限度地“减少交易方之间对可信中介的需求,以及恶意或意外例外的发生”。[20]基于数字化技术、区块链技术和智能化合约建构的元宇宙“缩短了陌生者之间的关系距离”、增强了陌生者之间的信任程度,它使埃里克森描述的“无须法律的秩序”成为可能,而其根据在于“关系密切(权力分布广泛、信息容易流通)的群体当中,人们在其相遇当中经过反复博弈,通常能够发展、保持和更为有效地执行能够改善总体福利的法律之外的自治规范”。①如同相关学者指出的,元宇宙“其实就是一种去中心化的自治组织……中介以及权力中枢都没必要存在,真正实现了点对点平权”,“开发者可以任意创造游戏以及各种应用场景、可以自由制定所有权规则和交易方式”。[17]当然,这并不意味着元宇宙可脱离法律监管,只是表明,元宇宙生态下应当坚持最小干预原则,尊重元宇宙参与者的自治规范。

总体来看,元宇宙生态下数字化技术、区块链技术、智能化合约对于作品交易的根本影响在于,提升交易可信程度,降低交易成本——任何可接入网络的完全陌生的主体均可通过智能合约设定作品交易条件,且不同主体之间的交易数据都按时间先后顺序不可篡改地被记录在区块链上,彼此陌生的版权人和消费者都可获得作品交易的全部信息,从而使版权人与消费者发现彼此、达成交易、监督作品使用以及执行合约变得更加简便易行。双方基于信任可定制满足个性需求的多元激励与接触利益的交易模式,改变了实体环境下必须通过转让载体所有权才能传播作品的中心化模式。在“作者—传播者”关系中,数字化复制和传播技术的普及赋予作者制作副本、进行商业推广的能力,作品的传播不再限于转移有形载体,而是通过网络传播,传统上授权传播者复制、售卖作品的版权授权体系角色弱化。在“传播者—消费者”关系中,消费者获得作品的方式不再限于占有有形载体,而是更多转向数字下载、数字订阅或非同质化代币化交易,作品数字化使传统上转移有形载体所有权的传播体系失效。在“作者—消费者”的关系中,去中心化的交易模式使消费者与版权人作品接触与激励利益可以“为特定目的形成的,以及根据情况而在时间和需求上作出调整的个人订制协议”达成。[21]如双方可实行内容预购,版权人和消费者分别支付一定的保证金和预购金实现创作资金众筹,作品按约创作完成之后,消费者可获得作品内容的接触权益。再如,双方还可实现内容零售,版权人与终端消费者直接进行激励与接触利益的交换,且可根据消费者的需求进行拆分与差异设定,使消费者根据欣赏的次数、时长,接触的时间、地点,呈现作品的设备,能否转售等个性化需求支付不同的对价。另外,版权人和中间分销商还可达成作品分销协议,约定从后续分销商的销售收入当中进行分成。不论是内容预购模式、零售模式或分销模式,本质上并不涉及载体制作成本与使用价值的交换,均是版权人激励利益与消费者的接触利益的交换,所不同的只是消费者接触权益的大小与其给付的激励对价的高低,如在零售模式中,消费者获得的接触权能可能并不涵盖作品的转售权能,其所支付的对价也较低,在分销模式中,分销商获得接触权能虽然内涵转售权能,但后续转售收入需分成给版权人。

既然元宇宙生态下可脱离载体定制作品激励与接触利益的多元交易模式,无论是以数字下载、数字订阅抑或非同质代币化交易模式进行,均不涉及载体制作成本与使用价值的交换,不必以有形载体所有权的转让方式概括与笼统地转移作品接触利益,也即作品更多地以精细化的内容许可而非笼统式的载体销售方式进行传播,因而不宜再代入所有权的先入之见与思维惯性并干预对作品交易的认知。

综上,元宇宙生态下,传播权价值凸显使控制二次传播更为可欲,沉浸式体验使占有有形载体失去价值,中心化交易使控制二次传播更为可行,它们共同导致元宇宙生态下首次销售原则的协调功能变差。

2. 元宇宙生态下首次销售原则的功能偏差

(1)版权与所有权的冲突不复存在。如前所述,欧美法律仅在特殊情形才允许对动产施加使用限定,允许施加限定的特殊情形是指“后手不受限制地使用负担动产对于享有限定使用利益的人带来实质性的威胁”,且“获得限定使用的通知或者解除限定使用相对容易”。[9](155)

如前所述,元宇宙生态下由于不再受到有形载体传播的天然障碍的限制,作品的广泛和即时传播会给版权市场造成巨大损害,作品二次传播的价值与控制二次传播的需求提升。消费者可通过支付较低对价随时随地接入虚拟世界获得消费体验,其占有和支配有形载体以便随时获取消费体验的利益诉求由此减弱。此外,由于作品传输不再依赖成本高昂与产量有限的有形载体,不再存在避免载体浪费、物尽其用、促进内容可得的社会需求。无论是以数字下载、数字订阅抑或非同质代币化进行作品激励与接触利益的交换,消费者一般不认为数字副本的占有转移、订阅账户或者权益凭证的获得意味着版权的完全让渡,保留在版权人手中的权限构成消费者对其副本、账户或权益凭证行使接触权能的限制。德姆塞茨提出“在资源价值增值的社会背景下,公众对于资源产权化所产生的制度成本的容忍会增加”。[22]也即作品二次传播的价值与控制二次传播的需求提升使版权人成为能对作品二次传播利益作出更高评价、进行最佳利用的主体,二次传播由版权人控制更为可欲。

相较实体环境下以传播者为中心的交易模式而言,数字下载、数字订阅、非同质代币化作为元宇宙生态下作品的交易模式,缩短了版权人和消费者的时空距离,并以增强交易可信、可行程度的方式降低交易成本。无远弗届的网络技术与搜索引擎使版权人的供给与消费者的需求可实现智能、即时匹配,彼此发现和搜寻的成本降低;依靠区块链技术可信地记录作品产生、交易、使用、许可、转让等全流程全周期信息,营造更加可信的作品交易生态;智能化合约可自动执行合同条款,降低执行和监督成本。总而言之,元宇宙生态下交易成本的降低使版权人与消费者间施加与解除转售限制变得更加容易。从社会层面看,如果交易成本趋近于零,二次转售利益总会通过互惠交易流转到能对其进行最佳利用的主体手中,因而无须法律的干预,更多诉诸私人自治。从私人角度看,“如果测量或监督一种服务的成本下降,显然我们可预期对于它的权利会得到更好的界定”,[23]也即信息和执行成本的降低使版权人控制作品二次转售变得更为可行。

从私人角度看,版权人对二次传播利益的评价更高且其控制二次传播的信息和执行成本降低,二者的升降导致私有化收益率的变化,从而落入产权变迁的一般逻辑当中:私有化收益率越高,越宜交由私人控制,如追续权即是版权人强化对二次传播的利益评价并将其纳入私人控制的典型例证。从社会层面看,交易成本的降低减弱法律干预需求,作品二次转售利益如何安排应当交由版权人和消费者通过契约进行自治安排。无论从私有化收益率使二次传播利益更宜由版权人控制更为可欲和可行来看,抑或从交易成本降低使二次传播利益的法律分配变得无关紧要来看,强行将二次传播利益交由消费者控制损害社会福利的可能性增大。因此,首次销售原则不宜作为一项法定限制规则或者默示许可规则扩张用于元宇宙生态下,无论是以扩张发行权客体抑或对传播权施加限制的方式。

(2)接触利益与激励利益的对抗加剧。一是分摊载体成本,促进物尽其用的需求减弱。元宇宙生态下,作品的传播和获取不再依赖有形载体,而是边际成本很低、产量不受限制的数字副本或根本不再依赖数字副本,加之网络传播的快速便捷使消费者可即时体验全球版权人提供的作品,首次销售原则分摊载体成本、促进物尽其用与作品可得的功能减弱。 [24]同样假设作品市场当中存在M位消费者,一件作品数字副本存在N位买家,作品的固定成本为F,单件作品的复制成本为V。元宇宙生态下,复制成本趋近于零,即V趋近于零,而且不受载体稀缺以及产量限制。如果禁止数字作品副本的转售,每个消费者需要支付的成本价格为F/M+0,社会总的阅读成本为F;如果允许数字作品的转售,每个消费者最终承担的作品成本价格为F/M+0/N,社会总的阅读成本同样为F。①可见无论是否适用首次销售原则,消费者负担的阅读成本和整个社会需要支付的阅读成本没有发生变化。首次销售原则降低阅读成本,促进作品可得的功能弱化。此外,元宇宙是與人类真实世界彼此共存的数字世界,数字作品永生不灭,并不存在实体环境之中的物理损耗,也就没有维护载体的良好状态从而促进作品长期保存的社会需求。

二是激励作品创作,促进作品供给的需求加剧。复制成本与质量之比的变化导致载体内容的可分性增强,使载体经济属性对内容经济属性的控制减弱,作品的非竞争性与非排他性得以释放。②非排他性是指数字作品副本一经公开,“时间、空间、损耗、成本不再成为文件移动的障碍,数字复制件几乎可以在瞬间被传送到全世界的任何一个角落而花费最少的努力和可以忽略不计的成本”,[25]排除他人同(异)时同(异)地接触作品的成本很高;非竞争性是指任何消费者对作品的接触与使用不会影响可为其他消费者接触与使用的作品数量与质量(效用)。上述属性使数字作品难以保持唯一性和同一性。难以保持唯一性是指数字作品一经出售,可经便捷复制产生多个副本,同时满足多个主体的需求,损害短期版权市场。难以保持同一性是指即便通过“转售+删除”技术保证数字副本的唯一性,但此副本非原副本,而是后续创设的新副本,不仅侵犯复制权,还使之不会如同有形副本同一性转售一般产生损耗问题,因而容易损害长期版权市场。如你从甲处借书,包括甲在内的其他读者都无法阅读该书,并无问题,但是假设系统可随时获知电子书是否闲置,时刻供人阅读,无须担心书脊断裂或页面损坏,那甲的一次购买就可满足一个巨大市场,版权人的销售会直线下降。[14](268)即便存在数字权利管理,但是一旦“聪明的奶牛”——积极性高且技艺精湛的人破解“愚蠢的代码”,就可使一个移除数字版权管理的无障碍版本自由流通,从而取代一个巨大的正版市场。

三是价格歧视的福利效应。有关学者指出,如果首次销售原则无法扩张适用,二手市场则会无法设立,与其相关的市场竞争的缺少会强化版权人的垄断力,较高作品售价将损害消费者利益。

实际上,即便无法适用首次销售原则,二手市场仍有可能设立,也即如果首次购买者通过许可获得的接触权能当中内涵转售功能,自然可转售作品的接触利益,形成二手市场,并对作品的一手市场形成竞争压力。即便二手市场无法设立,源于相近产品的市场竞争(需求转移)也会对版权人形成市场压力。如北大版知识产权教材就对法大版知识产权教材形成竞争压力,从而迫使后者的市场价格趋向合理。即便缺少二手市场与相近产品的竞争压力,版权人的控制力也不必然损害消费者福利。如果首次销售原则无法适用,版权人就可阻止低买高卖的套利行为发生,从而能够实行价格歧视,并有可能改善版权人的激励利益与消费者的接触利益。价格歧视指垄断市场中,权利人根据使用者的保留价格对其作品收取超过成本差异的不同价格,如对精装本、平装本图书分别收取超过其成本差异的高价和低价。经济学家比对了实行价格歧视与统一定价的垄断市场,认为实行价格歧视要比实行统一定价的垄断市场更有效率。比对图5和图6可知,实行统一定价的垄断市场中,由于部分对作品评价高于复制成本,但低于统一定价的使用者无法获得作品,产生了无谓(接触)损失(BCE划定的三角区域);如果实行价格歧视,对作品评价高于复制成本的使用者均可获得作品,消除了无谓(接触)损失,而且交易剩余均由版权人获得,垄断利润增加,接触与激励利益同时改进。

借助版权、合同与技术实施的价格歧视本质上是将实体环境下的概括性接触利益与一次性对价的交换变为精细化接触利益与差别化对价的交换,具有较低接触需求的消费者不必通过支付统一定价再为其他消费者的较高接触需求(例如转售需求)买单,“著作权人可以按照近于微分程度的价格细分满足所有读者或强或弱的需求,实现根据阅读、欣赏或使用次数收取费用的新型营销模式”。[8]比如,可支付较高价格从而无限次或永久性收听音乐;或下载音乐并在自己的电脑中播放;或下载音乐并在其他设备上播放,“诸如此类的价格和使用安排,实际上存在着无限的可能性”。[13](119)因需按次接触作品的价格远低于获取可反复利用与可进行转售的副本的价格,接触一手正版作品的价格降低,减弱了获取盗版作品与二手作品的需求。ProCD案中,版权人授权商业使用者转售并收取高价,但禁止私人使用者转售并收取低价的价格歧视协议得到法院的认可,因其向使用者提供了基于个性需求的多元接触与利用选择,不必为作品的所有接触与利用可能支付较高对价。这表明法院情愿将是否允许转售交由双方自由约定,而非将首次销售原则作为一项法定限制规则予以适用,毕竟私人而非立法者或司法者才是自身接触与激励利益是否得以改进的最佳判断主体。

由于首次销售原则难以阻止套利行为、抑制可改善接触—激励利益的价格歧视的实行,因此笔者认为元宇宙生态下不应适用首次销售原则。①当然,如果版权人和消费者并非基于契约自由,而由版权人利用智能化合约设定有损消费者接触利益的格式条款,使消费者获得的接触利益与其支付的对价显失公平,对使用者的关注就应进入立法者和司法者的视野。

分析表明,元宇宙生态下首次销售原则的适用基础已经发生改变:数字化技术使得二次传播的价值与控制二次传播的需求增加;沉浸式体验使得占有和管领有形载体的需求减弱;区块链技术和智能化合约使得控制二次传播更为可行。总而言之,元宇宙生态下的技术架构形塑了一个更加虚拟化而非实体化、一个更加偏好体验而非占有、一个更加依赖契约而非法律的经济系统。适用基础的改变使首次销售原则难以再行发挥实体环境下的协调功能。具体而言,即版权人与所有权的冲突已经消弭于无形,不再需要首次销售原则的协调功能;促进物尽其用、降低阅读成本的社会需求减弱,激励作品创作、促进作品供给的需求加剧,首次销售原则难以平衡作品接触与激励利益的冲突;首次销售原则抑制可改善接触—激励利益的价格歧视的实行。因此,笔者认为,无论是以扩张发行权客体抑或对信息网络传播权施加限制的方式,元宇宙生态下,首次销售原则不宜成为版权法中的一项法定限制规则或默示许可规则,是否允许作品转售,应当交由版权人和消费者进行自由约定。对版权人滥用智能合约损害使用者接触利益的行为应以动态开放的合理使用制度和智能合约的法律监管予以回应。

结论

元宇宙生态下,包括首次销售原则在内的版权规则应以何种面貌加以适应,完全是一个依赖于技术變迁的开放命题。如果全面研究技术变迁引发的受益或受损效应,并使法律规则建立在精致利益均衡所打造的尽可能稳固的基础上,人类的福利和幸福会有更大的希望。故而虚怀敞开而又审慎冷静地平衡技术变迁引发的损益变化才是面临一切未知未来的勇气之源。就目前而言,笔者认为首次销售原则不应扩张用于元宇宙生态下,对消费者接触利益的关切应以动态开放的合理使用制度与契约自由的个案审查予以回应。

参考文献:

[1] 哈罗德·德姆塞茨. 关于产权的理论[M]//罗纳德·H.科斯,等. 财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集. 刘守英,等,译. 上海:上海人民出版社,2014:73.

[2] 王迁. 论网络环境中的“首次销售原则”[J]. 法学杂志,2006(3):117-121.

[3] 陈琛. 论作品复制权的取消——来自美国著作权法实践的启示[J]. 学术论坛,2011(5):54-61.

[4] 易健雄. 技术发展与版权扩张[D]. 西南政法大学,2008.

[5] 威廉·M.兰德斯,理查德·A. 波斯纳. 知识产权法的经济结构[M]. 金海军,译. 北京:北京大学出版社,2016:60.

[6] 布拉德·谢尔曼,莱昂内尔·本特利. 现代知识产权法的演进:英国的历程(1760—1911)[M]. 金海军,译. 北京:北京大学出版社,2012:22,23.

[7] Jane C. Ginsburg, Essay: From Having Copies to Experiencing Works: The Development of an Access Right in U.S. Copyright Law, 50 J. COPYRIGHT Soc'y U.S.A. 113, 114 (2002-2003).

[8] 彭学龙. 论著作权语境下的获取权[J]. 法商研究,2010(4):116-124.

[9] 亨瑞·汉斯曼,马瑞纳·桑梯利. 作家和艺术家的道德权利:一个比较视角的法律經济学分析[M]//唐纳德·A.威特曼. 法律经济学文献精选. 苏力,等,译.北京:法律出版社,2005.

[10] 中山信宏. 数字时代著作权法的变化[J]. 詹智玲,译. 外国法译评,1995(2):67.

[11] 陈琛,夏瑶. 虚拟发行环境下首次销售原则的法律与经济分析[J]. 广西社会科学,2017(1):98-102.

[12] 熊琦. 论“接触权”——著作财产权类型化的不足与克服[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2008(5):88-94.

[13] 保罗·戈斯汀. 著作权之道:从谷登堡到数字点播机[M]. 金海军,译. 北京:北京大学出版社,2008.

[14] 亚伦·普赞诺斯基,杰森·舒尔茨. 所有权的终结:数字时代的财产保护[M]. 赵精武,译. 北京:北京大学出版社,2022.

[15] 陶乾. 论作品非同质代币化交易的法律意涵[J]. 东方法学,2022(2):70-80.

[16] 阿尔文·托夫勒. 未来的冲击[M]. 黄明坚,译. 北京:中信出版社,2022:195-197.

[17] 季卫东. 元宇宙的互动关系与法律[J]. 东方法学,2022(4):20-36.

[18] 蔡一博. 智能合约与私法体系契合问题研究[J]. 东方法学,2019(2):68-81.

[19] 华劼. 区块链技术与智能合约在知识产权确权和交易中的运用及其法律规制[J]. 知识产权,2018(2):13-19.

[20] 张海强,等. 基于以太坊智能合约的知识产权管理模式研究[J]. 科技管理研究,2021(15):166.

[21] 罗伯特·P.莫杰思. 知识产权正当性解释[M]. 金海军,等,译. 北京:商务印书馆,2019:472.

[22] 崔国斌. 大数据有限排他权的基础理论[J]. 法学研究,2019(5):3-24.

[23] 约拉姆·巴泽尔. 产权的经济分析[M]. 费方域,段毅才,钱敏,译. 上海:上海人民出版社,2017:99.

[24] 李岩,王志文. 论数字作品转售的理论困境与突破[J]. 电子知识产权,2022(3):80.

[25] 黄玉烨,何蓉. 数字环境下首次销售原则的适用困境与出路[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2018(6):189-202.

The Realistic Challenge and System Solution of the First Sale Doctrine in the Metaverse Ecology

DIAO Jia-xing(School of Humanity and Law, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100124, China)

Abstract: This paper points out that digitalization, cloud computing, block chain, smart contract and immersive experience in the metaverse have led to the role reversal of the right of reproduction and the right of communication, changes in the concept of copyright and ownership, and the transformation from centralized sale of works to diversification license of works. The first sale doctrine generated in the physical environment can no longer play its institutional function of coordinating copyright and ownership, incentive and access interests, as well as control ability of copyright owner and competition environment of competitors. The first sale doctrine should not be extended to the metaverse as a legal restriction rule or implied licensing rule, and concerns about user access interests should be alleviated by the dynamic and open fair use system and the legal supervision of smart contract.

Key words: metaverse; communication right of works; immersive experience; diversified supply and demand; first sale doctrine