音乐地理学视域下“凤阳三花”生存缘由探究

2022-05-30方尧杨

方尧杨,徐 冉

(安庆师范大学音乐学院,安徽 安庆 246011)

“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声”,乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也”[1]。通过《乐记》的这段言论可知,音乐是由人类通过与特定地理环境发生联系而产生,因此,我们的祖先早已意识到“音——地——人”三者之间有着深厚的渊源。音乐地理学作为“一门以‘音(乐)—地(理)关系’为理论基础,探讨各种音乐现象,尤其是探讨传统音乐的空间分布、变化、扩散以及人类音乐活动和地域性结构形成与发展规律的科学”[2],这便为研究地方传统音乐——“凤阳三花”的存在缘由与时空流变提供新的理论视角。

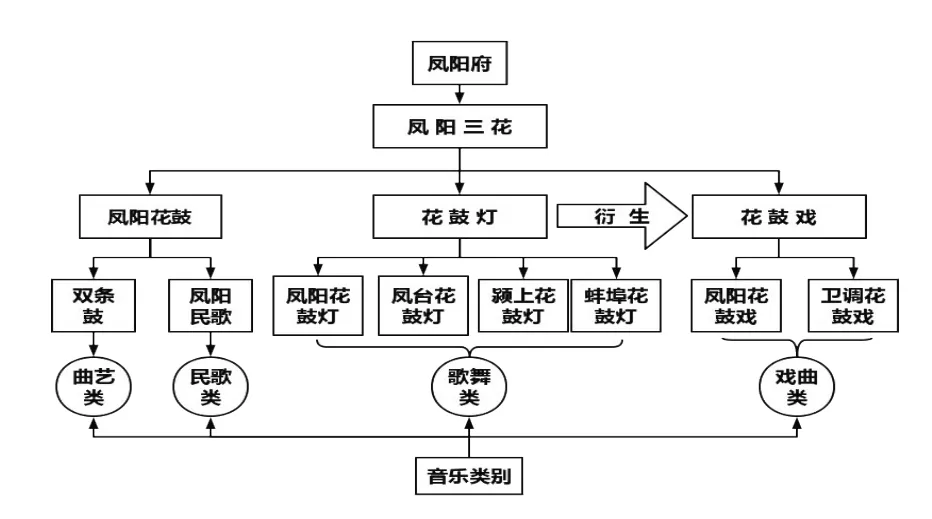

曲艺“双条鼓”、戏曲“花鼓戏”、民间歌舞“花鼓灯”三者统称为凤阳“三花”[3]。其中双条鼓又可称为“凤阳花鼓”或“花鼓小锣”;“花鼓戏”又可称之为“卫调花鼓戏”或“凤阳花鼓戏”。三者皆诞生于历史上统辖皖北地区五洲十三县的凤阳府地区,且自明清时期以来在凤阳府的不同辖区各自发展成为特定的艺术形式。三者也都生长于淮河流域一带,被共同的土壤所滋养,但又彼此有所区别,独立发展,它们之间相互影响相互渗透,既有共性又具个性。凤阳三花已然成为了淮河流域文化身份认同的重要艺术体现。

鉴于凤阳三花是在历史上凤阳府统辖的区域范围内得以生存发展的,而非仅是现今的凤阳县,因此在历史维度和空间维度上,须以明朝凤阳府的整体地域空间之维,来研究凤阳三花的生存与流变。

1 凤阳三花之共性——文化生态对凤阳三花的哺育

文化地理学认为,文化生态指的是自然环境诸因素与文化现象分布的相互关系[4];“一种文化的产生与特定自然地理环境(地形、地貌、气候、水文、植被等)及特定人文地理环境(语言、经济、民族、民俗、宗教等)均发生联系”[5]。凤阳三花这三种既统一又各具特色的非物质文化遗产之所以能够同时生存于凤阳府一带,究竟是怎样一种独特的文化生态环境包容并蓄着它们?这一地理环境对他们的艺术特征的形成与发展又有着怎样影响?

1.1 自然地理环境对凤阳三花的孕育

凤阳古有钟离、濠州与凤阳府等称谓,具有庞大的境域区划面积,承载着厚重的历史文化底蕴,凤阳三花便是在这种特定环境下滋生发展起来的。凤阳府地处安徽省东北部,既是中国的中部地区,又是淮河的中心地带,南有长江,北有黄河,是我国重要的南北交通枢纽地段。便利的交通给凤阳地区带来了南北各方的不同艺术文化,多种艺术文化集结于凤阳一带,相互碰撞、彼此吸收,互为影响,这一现象为凤阳三花的形成创造了有利的先前条件。凤阳地区地形种类繁多,以平原山川夹丘陵为其主要形貌,地貌特点为府内的淮河上游一带地势高,中游地势低平,下游低洼,其南岸是大别山区与江淮丘陵,北岸是淮北平原,众多支流流向淮河。这一特殊的地形地貌特征造就了富足的自然资源。凤阳府在气候上呈现出亚热带季风气候与温带季风气候南北兼容的特点,是南北气候的过渡区,光照充足,雨量分配不均衡,气候变化无常[6]。独特的气候是凤阳人民包容朴实的性格所形成的重要缘由之一。受这种奇特自然地理环境的影响,该地区形成一种繁荣与灾难交替并存的生活景象,既存在丰富的自然资源、便利的交通、繁荣的政治经济生活;又面临频发的自然灾害,发生过水灾也出现过旱灾,且受旱灾影响,还会出现蝗灾。除此之外,还有雪灾、地震、瘟疫等灾难。这种特殊的自然地理环境造就了凤阳独特的文化景观。

常年遭受自然灾害,凤阳百姓在这种艰难生活条件下,不得不借助音乐舞蹈等艺术形式来抒发内心情感,凤阳府地区的人民在府内不同区域进行着丰富的艺术活动,这便为为凤阳“三花”的形成奠定了基石。物质上的匮乏只好用精神上的情意来弥补,为了逃离这片灾区,他们走遍淮河东西南北,边打花鼓边唱歌进行着乞讨求生之路,歌词曲调哀伤婉转,运用秧歌曲调,一般由一人或两人表演。由此花鼓小锣从小凤阳(今凤阳县)地区流传开来,后发展成如今的三花中的“双条鼓”。凤台、怀远、颍上等地的百姓则喜好跳花鼓灯,凤阳花鼓灯的表演形式如同凤阳地貌特征一样复杂多样,其融合了舞蹈、武术和杂技等艺术表演形式,以此作为自然灾害下的狂欢文化。在今蚌埠长淮卫一带又相继出现了卫调花鼓戏,便利的交通带来了诸多地区戏种的融合,卫调花鼓戏受其影响,以戏曲的形式,吸收凤阳花鼓歌的元素,直接从花鼓灯后场的小戏环节演变而来,由此形成了卫调花鼓戏。凤阳三花都以锣鼓为主要伴奏乐器,演出服饰均有讲究,这些表演道具与服饰正是在自然资源丰富的凤阳地区才得以拥有的。凤阳三花正是受这同一生态环境的哺育而生存与发展的。

1.2 人文地理环境对凤阳三花的滋养

凤阳歌舞音乐的历史背景为凤阳三花的诞生提供了艺术场域。早在数千年前,凤阳这片大地上就已出现音乐舞蹈的迹象,涂山氏国时期有淮夷歌舞表演艺术,近代考古发掘到的钟离时期的编钟编磬等乐器,该地还有流传至今的春秋战国时期伯牙与子期的传说,还有蓝采和的《踏踏歌》的出现等,凤阳三花正是在这些歌舞音乐形成与流传的基础上而形成与发展的。

凤阳三花有着共同的政治背景。自古以来凤阳号称“帝王之乡”,明朝开国皇帝朱元璋正是凤阳人,明朝建立以后,凤阳成为明朝三都之一——明中都,朱元璋尤为重视家乡的发展与建设,在位期间,对凤阳府实行了诸多惠民政策,投入大量的人力物力和财力,使凤阳地区经济文化的发展空前繁荣,百姓娱乐活动众多,这些都为凤阳三花日后的诞生奠定了基础。

凤阳三花亦受之于凤阳移民的影响。凤阳移民政策对凤阳三花的成长起到了直接作用。朱元璋为了改变凤阳人口稀少,大片荒地的局面,扩充凤阳人口数量,特令对凤阳进行大规模移民行动,通过各种方式将全国各地各民族的人民迁徙到凤阳地区。移民的主要类别有民籍移民、军籍移民和自由移民等。移民来自江南地区的贫民与富民、黄河中下游地区及山西边疆地区等地。将大凤阳建成了一个多元民族文化鲜明的帝王之乡。地据《明史·地理志》记载:洪武年间,凤阳各类移民总人数近60万,为典型的人口重建式移民区。各地各族人民汇聚于此,多种文化得以交流融合,凤阳三花在形成的过程中,不断吸收各地各族人民带来的文化。

凤阳三花汲取了凤阳方言的文化特质。凤阳三花皆是以凤阳方言为基础而发展起来的,凤阳地区的方言整体属于中原官话,凤阳府内各地的地方话差异不大,所以在交流方面不会出现较大障碍,因此凤阳三花各花的表演者便可很好地进行艺术交流,相互吸收借鉴。与此同时,有了语言相通的优势,各花也不再局限于特地区域范围,能够跳出各自生长圈,以客人的身份去往府内其它区域进行表演活动,相似的语言基础为凤阳三花的交流与融合提供了极大的便利,从而促使三花得以长久流传。

凤阳三花受之于社会民俗的浸润。凤阳三花都是以锣鼓作为其主要伴奏乐器,而锣鼓的用途广泛,在宗教、祭祀、劳动生产等场合均有所用。凤阳府惯有社祭、上元节、庙会等传统习俗,每逢举行此类事宜活动时,凤阳三花或以曲艺凤阳花鼓的形式、或以民间歌舞凤阳花鼓灯的形式、或以戏曲凤阳花鼓戏的形式参与其中,包括凤阳人民生活中的婚丧嫁娶也会有以表演凤阳三花某一花为仪式而出现在生活之中。

2 凤阳三花之个性——凤阳三花各自的声音景观

国外音乐学者认为“一种声音景观是指一种音乐文化有特色的背景、声音与意义[7]。凤阳三花的形成与发展深受扩充凤阳移民的影响,从而产生了其独有的艺术特征。凤阳三花在一定时期特定地区展现出特有的声音景观,于凤阳人民而言意义非凡。国内音乐学者提出了“传统音乐不是一个稳定不变的静态的、固化的“景观”,而是在音乐传统中不断衍生变化着的动态声音景观”[8]因此,传统音乐会因其表演群体在时间与空间上的变化而发生变化,是一种动态声音景观。同理,凤阳三花作为传统音乐的一份子,也会随其表演群体在历史(时间)与地域(空间)维度上的变迁而发生相应地流动与变化。凤阳三花各自的声音景观体现了凤阳三花各自在时空维度的发展与变迁。

2.1 凤阳花鼓的声音景观

有文献记载,花鼓起源于宋代,凤阳花鼓自明朝中叶流传开来。明初时期,朱元璋为振兴家乡政治经济建设,实施凤阳移民政策,将全国各地百姓迁移至凤阳府境内,恶劣的环境与外来身份受到的排挤使大量移民产生逃亡故里的念头。到了明朝正统年间,自然灾害不断,凤阳的移民面对自然灾害与官僚压迫双重困境,便开启了逃亡之路,常年乞讨为生,逃亡者们打着锣鼓,唱着小曲进行卖艺生涯,正是此时诞生了凤阳花鼓。移民将表演凤阳花鼓视为职业,走遍大江南北,乃至海外地区,从此,凤阳花鼓流传开来。

借明朝正统年间凤阳花鼓因移民逃亡而流传开来之机,凤阳花鼓融合吸收各地的民间歌舞音乐特色,在各地形成了新的变种。如清末民初时期出现的湘鄂地区花鼓戏、江西采茶戏、安徽花鼓戏(包括黄梅戏、淮北花鼓戏、泗州戏等)、云贵川的花灯、江苏江淮戏以及上海沪剧等都可算得上是花鼓的发展成果和接地气的变化形式[9]。二十世纪的上海是全国文化艺术的聚集地,随着录音艺术的兴起,金嗓子周璇演唱录制的《凤阳花鼓》歌曲传唱至全国各地,随后不久,由安娥编词、任光编曲的《新凤阳歌》出现在电影《大路》当中,引起巨大反响。建国后,重新整理挖掘凤阳花鼓曲目,歌词曲调及表演形式均发生变化,民间艺人有了更多专门学习的机会。1955年春,凤阳县花鼓演员们赴北京演出了《王三姐赶集》,受到毛泽东、周恩来等中央领导的关注。凤阳花鼓以国家非物质文化遗产的身份参与全国各地各项重要活动与重要节日的演出,凤阳花鼓迎来了新的历史发展阶段,展现出了新的面貌。

凤阳花鼓发源于明朝凤阳县境内,现今,主要流传于凤阳县东、燃灯乡和燃灯寺一带为主,但凤阳花鼓常外出参演与各地区各大类型的文化演艺活动,以及在高等院校和中小学校中有所传承,如滁州学院音乐学院、安徽科技学院、凤阳县阳光国际学校等。其范围播及皖北地区甚至江苏河南一带临近省市。凤阳花鼓的流传广度远远超越凤阳县境内。

2.2 凤阳花鼓灯的声音景观

境内流传称“凤阳花鼓灯起源于宋代”,宋代沿袭了唐代歌舞盛行的面貌,继而歌舞艺术蓬勃发展。而在元朝时期,由于统治者对民间歌舞艺术文化极为抵触,不主张艺术文化的发展,导致歌舞艺术转盛为衰,花鼓灯陷入低谷。

朱元璋建立明朝后,对凤阳地区实行新政策,社会生产力得以提高,经济繁荣,艺术文化相应兴盛起来,这一时期,花鼓灯得以复苏,其在形式上吸收戏曲成分,花鼓灯变得更加戏曲化,这为后来花鼓戏的演变奠定了坚实基础。花鼓灯在当时城乡习俗“闹红灯”中进行表演。花鼓灯发展到清朝时期空前繁荣,其将民间戏曲、歌舞、说唱等艺术形式融为一体,至此,花鼓灯的内容与艺术形式较为完善,此时民间艺人与花鼓灯艺术班子也相继涌现。淮河一带每逢春节到来,玩花灯极为流行。光绪《凤台县志》卷一记载:“上元前皆为灯夕,喧器乐于中庭,谓之闹元宵。

在近代,受五四运动影响,花鼓灯的表演形式更加具有政治色彩,其内容大多表现民主、进步等反帝反封建思想。这一时期出现了著名的花鼓灯艺人,如兰花扮演者“陈敬之、杨再先、冯国佩、黄锡诚”等。艺人们发扬了“小花场”的表演艺术,如经典曲目《送郎》《抢板凳》等。同时,曲调的旋律性更强,如“绣荷包”“败调”等,创造了“顿锣”“喘气锣”等新的锣鼓伴奏曲牌,使其与舞蹈动作更加合拍。演出服饰也有所变化,更具有时代性。建国后,政治与意识形态因素对花鼓灯艺术的发展起到引导作用,即成为了社会主义文艺事业的重要部分并为国家和人民服务。花鼓灯艺术进入新时期,与传统花鼓灯之间出现了多方面的差异,主要表现在新时期的花鼓灯具有鲜明的时代特征,其存在形式更加规范、系统,表演艺人数量的增加大大推动了其传承与创新发展。花鼓灯起源于宋朝怀远县境内,现如今,主要流传凤台、蚌埠、怀远、颍上等沿淮地区。

2.3 凤阳花鼓戏的声音景观

凤阳花鼓戏产生于清朝年间,凤阳花鼓与凤阳花鼓灯为其产生的源泉。凤阳花鼓戏以淮河作为中线,分为南乡花鼓与北乡花鼓。清末年间,在陈广仁、乔成、李溪等艺人们的带动下,北乡花鼓戏流传于蚌埠、凤阳、怀远等地区。北乡花鼓戏戏目众多,也有结合传统曲目进行编创作品。有《吴汉杀妻》等代表性曲目。二十世纪二十年代,凤阳县境内流传着南乡花鼓戏,刘金华、刘金荣、张喜国等民间艺人创办的南乡戏班子为凤阳社会文化生活增添了戏曲色彩。

凤阳花鼓戏是从花鼓灯艺术中脱颖而出的,并由陈广仁加以整理与革新而更加具有规范性,在戏曲唱腔方面,以灯歌唱腔为基础并加以改进,形成一种独具一格的唱腔,使得凤阳花鼓戏表演花样更加更加广为人知。由于凤阳花鼓戏的男女角色全由男性扮演,加之演员大多为非全职的农民,每当农忙时节,凤阳花鼓戏演出活动几乎是被搁置的,这都成了阻碍凤阳花鼓戏发展的重要因素。

建国后,凤阳花鼓戏受到凤阳文化部门的重视,开始整合、改进凤阳花鼓戏的表演形式和重视男演员的性别差异。比如在戏曲伴奏方面,不再局限于锣鼓伴奏,开始加入丝竹管弦乐器;演员在性别选择上也不再只有男性,女演员开始出现在凤阳花鼓戏的表演中,并扮演重要角色,如刘金荣的弟子“张传英”。女演员的诞生使凤阳花鼓戏在唱腔、演出方式上均有较大变化,凤阳花鼓戏的艺术特征变得更加丰富。由于凤阳花鼓戏得到地方政府的保护与传承,在二十世纪五十年代,凤阳、长淮卫等地相应建立了凤阳花鼓戏民间剧团,凤阳花鼓戏登上舞台的机会越来越多,流传越来越广泛。在此时期,凤阳县花鼓戏剧团首次融合了凤阳三花的艺术,创作了花鼓戏剧目《全家乐》,该剧目的出现为凤阳花鼓戏的发展树立了时代标杆。该剧目的上演得到邓小平等国家领导人的一致好评。而后,凤阳花鼓戏与凤阳花鼓、凤阳花鼓灯互为吸收,融合发展,创作了不少花鼓歌舞音乐作品。现如今其流传于蚌埠长淮卫、凤阳、五河、固镇、泗县一带。

图1 凤阳三花的分布情况

3 结语

凤阳三花的形成缘由与凤阳一带淮河流域的自然地理环境、人文地理环境息息相关。在频发的自然灾害、山川平原夹丘陵的地形地貌特征、丰厚的自然物资等自然地理环境的共同影响下,在号称帝王之乡、曲艺之乡、改革之乡、花鼓之乡等人文地理环境的多重作用下,在这片独特的文化生态境域中,孕育、滋养了既相异又统一的凤阳三花这一有机艺术体,从而为我国本土音乐文化注入新血脉。

时过境迁,凤阳三花各自不断发展变化,逐渐形成了既统一又个性鲜明的三种艺术形态。凤阳三花虽同生于一片沃土,共饮淮河水,但在流动的声音景观中,不同历史时期、不同地域变迁使得三花的命运走向各不相同。凤阳花鼓艺术因其花鼓的轻便小巧、易携带等特点深受人民喜爱,并在传承中不断创新,从而养成了一种活力旺盛、久经难衰的生命力,成为凤阳县地方文化的代言而广为流传。凤阳花鼓灯因其舞蹈动作的复杂性、演出程式的规模性等特征逐渐成为一种群体歌舞艺术,甚至更加专业化地不断发展。凤阳花鼓戏则因其难学的唱腔、陈旧的艺术内容及歌词等自身的局限,如今已濒临灭绝的地步。

凤阳三花均是历史遗留下来的非物质文化遗产,历经数朝数代仍得以留存,属实不易。现如今“如何将传统的非物质文化遗产切实满足于现代社会文化艺术之需求,是当下对非遗保护、传承的理论研究和实践工作的挑战。