“一M+X似+一M”构式义形成的机制和动因

——从语法构式到修辞构式

2022-05-30胡颖

胡 颖

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

在现代汉语中存在一种特殊比较结构“一M+X似+一M”,如“徽因的身体一日差似一日”,“一日差似一日”表示“身体越来越差”。构式“一M+X似+一M”是与“比”字句用法不同的比较结构,其用法与“一M比一M+X”既有相似之处,又有独特之处。目前,构式“一M比一M+X”的研究重心主要集中在对两种构式义的分析上,学界普遍认为该构式具有递进性差比义和非递进性遍指义。项开喜[1]、吴为善[2]、吕峰[3]和陈满华[4]的研究成果为研究“一M+X似+一M”提供了思路和视角。构式“一M+X似+一M”可以表达不同的语法意义,并呈现出不同的语法特征,且其中有着一定的演变规律。但目前基本没有和该构式有关的研究,下文将综合前人的相关研究成果,对构式“一M+X似+一M”的演变路径和认知机制进行分析。

一、语法构式和修辞构式的分立

刘大为[5]提出了语法构式和修辞构式的概念,认为语法构式指的是任何一种可从构成成分推导其构式义的构式,而修辞构式指的是所有带有不可推导性的构式。语法构式和修辞构式是一个连续统,连续统的一端是可推导的最典型的语法构式,另一端则是临时产生的不可推导的修辞构式。随着不可推导的意义渐渐凝固在构式上,构式也就渐渐呈现出语法的性质。陆俭明[6]在刘大为[5]的研究基础上肯定了语法构式和修辞构式的定义,并且指出语法结构存在由语法构式到修辞构式再到语法构式的转化,随着这种意义完全凝固成构式的一部分,修辞构式也就转化为了语法构式。

将两种构式看作一个连续统的观点对“一M+X似+一M”也同样适用。带有比较含义的“一M+X似+一M”是语法构式,表示“递进性差比义”,其构式意义是可推导的;不含比较含义的“一M+X似+一M”是修辞构式,其构式义不可直接推导,表达“非递进性遍指义”。两种构式义呈现出不同的语法特征,并且存在内在的逻辑演变规律。刘大为[7]认为,语法构式是从重复出现的人类生活的基本情景中抽象出来的“意象图式般的结构”,修辞构式是一定的修辞动因附加在一个基本的语法构式上而形成的,语法构式以同化和顺应两种方式导致了修辞构式的形成。下文将从“顺应”角度,即构式由中心义向非中心义引申来分析“一M+X似+一M”构式义的产生及形成过程。

二、修辞构式“一M+X似+一M”的演变路径

“一M+X似+一M”从语法构式到修辞构式存在一条独特的演变路径。下文将重点分析“一M+X似+一M”从语法构式到修辞构式的具体演变路径。

(一)语法构式“一M+X似+一M”

“一M+X似+一M”构式首尾由两个“同形”但不完全同义的数量结构“一M”充当,其中“M”可以是时量、动量或者名量,“X”基本是形容词,“似”是表示差比的比较标记。构式中的两个“一M”是对一个量级序列之上的所有比较对象的统称,起指代作用。量级序列上的每一个点都承载着一定的“量”,不同的“点”对应不同的“量”,这就给比较提供了前提。而“量”之间由于时间序列的存在,则突显为一种差异变化。由于量级序列的存在,这种差异又体现为递进性或者单方向性。“一M+X似+一M”的基本用法是进行递进比较,将后出现的事物状态与先出现的事物状态进行比较,表示事态变化。由于递进性差比义是可推导的,因此把“一M+X似+一M”认定为语法构式。例如:

例1.敌人打来的消息传得一天紧似一天。

例2.秋雨前的冷风,一阵紧似一阵地刮来,令人感到寒栗。

例3.前后一年多里,日本三易首相,态度一个强似一个。

以上3例构式义都表示递进性差比义,体现的是事物在不同阶段的客观变化。三者的比较对象都能够形成一个量级序列,将某一范围内处于某个线性序列上的个体第次进行比较,以显出程度差异或者客观变化。例1表示战况一天比一天紧迫,例2表示秋风越刮越急,例3表示三代首相的态度一个比一个强硬。

(二)作为修辞构式的“一M+X似+一M”

随着语言使用者的主观性增强,加上诸多语法化机制和修辞动因的促动,构式“一M+X似+一M”逐渐产生了可表示“个个都”的周遍义,而不再表示客观变化和程度差异,比较项之间也不再呈现量级序列。例如:

例4.永继奶奶哭起来:我早说过你们一个个不得好死!吃喝嫖赌,一个胜似一个。

例5.庞家这三个妯娌,一个赛似一个的漂亮,一个赛似一个的能干。

以上两例的比较项不包含时间范畴,不突显个体差异和变化,个体也不属于某一量级序列,说话人更多关注的是比较项之间的共性。例4形容描述对象的品德个个都很差,例5指庞家的3个妯娌都很能干漂亮。

上面这种表周遍义的构式“一M+X似+一M”即为修辞构式,构式义为“非递进性遍指义”,其构式含义无法通过表面结构直接推导。该结构本是一种差比结构,但构式含义不再用于实实在在的客观比较,也无法体现原本的“递进关系”,而是演变为一种“虚拟的比较”。

(三)从语法构式到修辞构式

刘大为认为,当修辞动因无法在构式与构成成分整合的过程中得到满足时,便会推动构式发生变化以顺应自己的需要[7]。但一种语言的构式总量是有限的,构式的构成也总是趋于稳定的,不会因为不断萌生的修辞动因而发生急剧变化,这种顺应只能是从原先单一的原型构式义引申出越来越多的非原型义,构式也在这一过程中演变成多义结构。修辞构式由语法构式引申而来,两者之间有着内在的承继关系。

语法构式“一M+X似+一M”和修辞构式“一M+X似+一M”的最大区别在于是否包含时间范畴和量级序列。检索CCL可以发现,在古代汉语中,该构式共有265条语料,其中时量词“天”有101条,占比近40%;时量词“日”共有55条,占比约25%;时量词“年”有14条,占比约5%,可见常用的时量词共占比约70%。由此可以推测,时间量词是最先用于该构式的。后来,随着使用频率的增加,又通过类推机制不断扩散到其它量词的使用。根据量词的不同,将语法构式“一M+X似+一M”到修辞构式“一M+X似+一M”的演变分为两个过程,其中涉及A、B、C、D 4个变式。

1.时间序列:M由时量到动量再到物量

首先,M由时量到动量,该过程涉及构式的A式和B式。例如:

例6.这些天然植被管护十年来,长势一年胜似一年。

例7.先得一分的尼日利亚队再也展现不出“绿鹰雄风”,被阿根廷队一阵快似一阵地进攻弄得心慌脚乱。

“年”和“阵”都属于时间范畴,时量词“年”将无界的时间有界化,虽然“阵”是动量词,但动量词本身也是对事件的量化,动作的完成也与时间有关。语境的变化随着时间的流逝不断递增,构式的语义可以从句子的构成成分直接推导。

其次,部分名量词也能够进入时间序列,就是构式的C式。例如:

例8.傅雷对于翻译工作无限认真,只要看他翻译的这传记五种,一部胜似一部。《夏洛外传》是最早的一部。《贝多芬传》虽然动笔最早,却是十年后重译的,译笔和初译显然不同。

例9.他却旁若无人地走着,一点没有听见身后一串紧似一串的自行车铃声。

上述两例中的M是物量词,但并没有脱离时间序列。例8傅雷翻译的传记五种是有时间先后顺序的,可以按照时间排序,并且一部比一部翻译得好;例9形容自行车铃声越来越紧的状态,也是表示递进性差比义的语法构式。

2.非时间序列:M为物量

语法构式的D式标志着修辞构式的最终形成,D式中的M是不包含时间序列的名量词,这是与前3式最大的不同。例如:

例10.鬼子们一个凶似一个地往外拉人。

例11.当年赛马,一匹匹马旋风也似的飞奔而去,一匹快似一匹。

例10表示鬼子们“个个都很凶”,例11表示“每匹马都很快”。这两个例句中均存在一个集合,每个集合里面的比较对象都无法按照时间顺序进行排列,比较结果也无法按照量级序列进行对比,因此缺少客观比较的条件。因为没有差异,或者差异很小甚至可以忽略不计,所以说话人的目光转而关注集合中个体的共同性状,也就产生了表示周遍义的修辞构式。

三、修辞构式形成的动因

构式“一M+X似+一M”构式义的演变存在内在的产生机制和认知动因,在从传统的语法构式到新兴的修辞构式的过程中,类推机制、“一M”的泛化和“似”的虚化发挥了重要作用,其认知动因与隐喻、认知突显和认知扫描方式密切相关。

(一)“一M+X似+一M”修辞构式的产生机制

修辞构式产生的内在机制包括两方面,分别是类推以及“一M”的泛化与“似”的虚化。

1.类推

语法构式“一M+X似+一M”在使用过程中,为了达到某种特殊的表达效果,原本不属于时间范畴的量词开始进入构式,最初这只是一种临时的偶发现象。刘大为认为,当人们将一种临时形式反复使用的时候,其性质便在重复使用中发生了变化,用这种临时形式表达构式的构式义就开始被接受[7]。虽然这只是一种偶发现象,但新进入构式的构件依然要受到结构规则的制约,当构式的使用足够频繁、用例足够典型且能产性足够大的时候,就会形成一个新的结构框架。这个新的结构框架与原构式大体相似甚至相同,但已经产生了新的构式义,由此便形成了修辞构式。从最初的临时用法到最终形成新的构式义,在这一过程中起作用的机制就是类推。类推又称类比,人们通过对某个规则或模式的归纳概括来帮助自己在所熟知词库的基础上创造出新的结构形式,并在原型的基础上扩展出非常规结构式[8]。修辞构式“一M+X似+一M”的产生就是语法界面和修辞界面以及构式组件之间相互作用的结果[9]。例如:

例12.照这样的看起来,如今世上那班人的人格,真是一天不如一天、一个低似一个了。

例13.炊烟一层浓似一层,木树声也一阵紧似一阵,全在作欢迎状的。

以上两例中的量词分别是物量词“个”和“层”,是不包含时间序列的。语法构式中的“M”都包含时间序列,如“日”“天”“年”或“阵”等,为了达到特殊的表达效果,修辞界面对语法界面进行压制,一些原本不能进入语法构式的不含时间序列的名量词,如个、层等也开始进入构式。在类推机制的作用下,量词的语义类型不断扩展,使用频率不断增加,适用范围不断扩大,原本表示“差比”的构式义不断虚化,逐渐形成了新的“周遍义”。可见,类推机制对构式能产性的增强发挥了至关重要的作用。

2.泛化和虚化

除了类推,“一M”的泛化和“似”的虚化同样是修辞构式“一M+X似+一M”的重要产生机制。

首先,“一M”的泛化主要表现为“一M”的所指发生了变异,这也在一定程度上导致“一M+X似+一M”构式义的虚化。陆俭明[10]指出,数量词的作用并不限于在词汇意义上表数量,它还起着语法上的作用,“一M+X似+一M”中“一M”的主要功能是指代功能。在语法构式“一M+X似+一M”中,“一M”表示“某一M”,是有定的,可以确指某一时间范围内的某些具体的事物,是量级序列中具体的“点”;而修辞构式“一M+X似+一M”中“一M”的意义已经泛化,更多统指某一范围内的所有个体,可以指代集合范围内的任一成员,“一M”的数量功能已经弱化,可以表示全量义。例如:

例14.改革开放后,故乡深山的秋景变美了,那秋景定能一年胜似一年!

例15.老者战兢兢的道:“好,好,好!一个丑似一个的和尚!”

例14是说故乡的秋景会随着改革开放越来越好,句中的年份存在时间序列,每一年与其他年份都有差别。而例15中的“一个”则无法确指某一具体的和尚,而是指所有的和尚都很丑。

其次,构式“一M+X似+一M”中的“似”本表差比,在语法构式“一M+X似+一M”中,受时间范畴和量级序列的制约,“一M+X似+一M”是跟一般比较句一样能够得出确切比较结果的具有真值比较义的比较构式,具体表现为序列中的后者比前者更“X”。而修辞构式中的差比含义已经弱化,更倾向于一种虚比,不具备真值比较义。因此,比较标记“似”的比较义虚化的倾向也是产生修辞构式的重要机制。

由此可见,“一M”和“似”都已呈现语法化倾向,加上类推机制的共同作用,就构成了修辞构式“一M+X似+一M”的产生机制。

(二)“一M+X似+一M”修辞构式的认知动因

“一M+X似+一M”在从语法构式到修辞构式的过程中,隐喻、认知突显和认知扫描等认知动因发挥着重要的作用。

1.隐喻

隐喻的发生是因为两种不同的事物具有共同的特征,以至于可将它们视为同一范畴的事物,并将处理这一种事物的认知经验用于另一种事物[7]。构式“一M+X似+一M”从语法构式到修辞构式都体现了外部的句法成分和构式体、构式体和构件以及时间域和空间域的多重互动。语法构式和修辞构式拥有共同的外在表现形式,但语法构式“一M+X似+一M”表达的“递进性差比义”比修辞构式的“非递进性遍指义”更为普遍和基本,形成时间也较早,是构式的原型,构式义是“一M+X似+一M”的中心意义。而修辞构式“一M+X似+一M”所表达的“非递进性遍指义”则顺应了更多的认知经验,是从中心意义中借助隐喻机制衍生而来的。

语法构式“一M+X似+一M”中的“M”主要是包含时间范畴的时量词、动量词和名量词,构式的含义是表达所比较事物之间的差异,这种比较是具体的和客观的。当不包含时间范畴的名量词“M”进入构式时,构式义对名量词进行语义压制,时间范畴消失,比较对象无法再以量级序列的方式呈现差异,构式从时间域扩展到了空间域,语义进一步虚化,构式只能将比较对象放在同一个空间内进行共时比较。由于只有具有相似之处的事物才有可比性,因此事物的相似性被突显,差异性被弱化,最终产生了“个个都”的虚化比较义,隐喻机制在这一过程中起到了十分重要的作用。量词的本质都是分类词,Bisang[11]指出,所有语言中的分类词都有“个体化”功能;赵志强[12]认为,“个体化”指的是将事物的固有特点现实化为一个客体,其含义与“有界化”相似。例如:

例16.大连造船厂实现造船、修船、多种经营三翼齐飞,近年来效益一年胜似一年。

例17.在任何城市,我没有见过更多的儿童,一个脏似一个,遍街赤着脚跑。

量词“年”和“个”都可以将事物个体化,“年”可将无界的时间有界化,而“个”本就用于有界的单独的人或者事物。包含时间序列的量词和不包含时间序列的量词之间的相似性是隐喻机制发挥作用的基础,同时也为构式“一M+X似+一M”从时间域扩展到空间域以及比较功能的虚化提供了前提。

2.认知突显和认知扫描

除了隐喻机制发生作用之外,从认知语言学的认知突显和心理扫描角度也可解释“一M+X似+一M”从语法构式到修辞构式的转变。“意象图式”是在人们的行为、感觉和知觉活动中一再出现的模式、形式及规律,是“具有类似意象的抽象结构的功能的一种动态模式,具有连续活动的结构和柔韧的可变性”[13]。意象图式之间存在某些非常自然的关系,这些关系促动了大量多义现象,于是就产生了“意象图式的转换”[14]。认知语言学强调“突显”,认为“语言结构中信息的选择与安排是由信息的突显程度决定的”[15]。除了“突显”之外,“扫描”也是认知语言学中的重要概念,人类认知扫描的方式包括“总括扫描”和“次第扫描”两种,“总括扫描”侧重感知事物的整体效应,它与时间无关,忽略不同阶段的细节差异;“次第扫描”借助时间反映扫描的进展,侧重于事物的发展过程,感知事物的变化和差异[16]。“一M+X似+一M”从语法构式到修辞构式的转变就是由于认知主体对意象图式中不同成分或者关系的突显以及运用了不同的扫描方式而导致的。

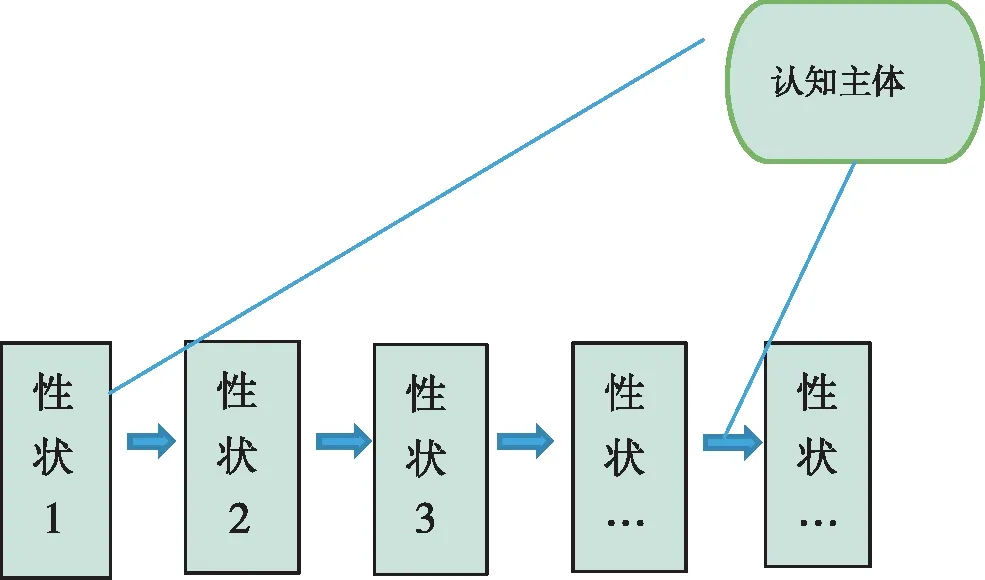

首先,当“一M+X似+一M”是语法构式的时候,表达的是同一事物在不同时间里的不同性状,这种性状呈现出量级序列的形式(图1)。

图1 语法构式“一M+X似+一M”的认知突显和扫描方式

图1中,性状1、性状2、性状3……代表的是不同事物从“性状1”到“性状2”再到“性状N”的变化,这些变化形成了一个自然序列。箭头表示时间序列,此时构式义存在客观变化,突显了不同时刻事物的性质和状态的变化。由于时间序列的存在,认知主体对事物在不同时间的变化更为敏感,也更为关注事物之间的变化关系。因此,认知主体的扫描方式是顺着时间的流逝进行“次第扫描”。例如:

例18.入春以来,各地“双实现”决战热潮犹如渐暖的江南气温一日高似一日。

例18表示气温会随着时间的流逝发生改变,说话人根据时间顺序进行“次第扫描”,由于不同时间存在明显的气温差异,因此更容易被说话者关注。

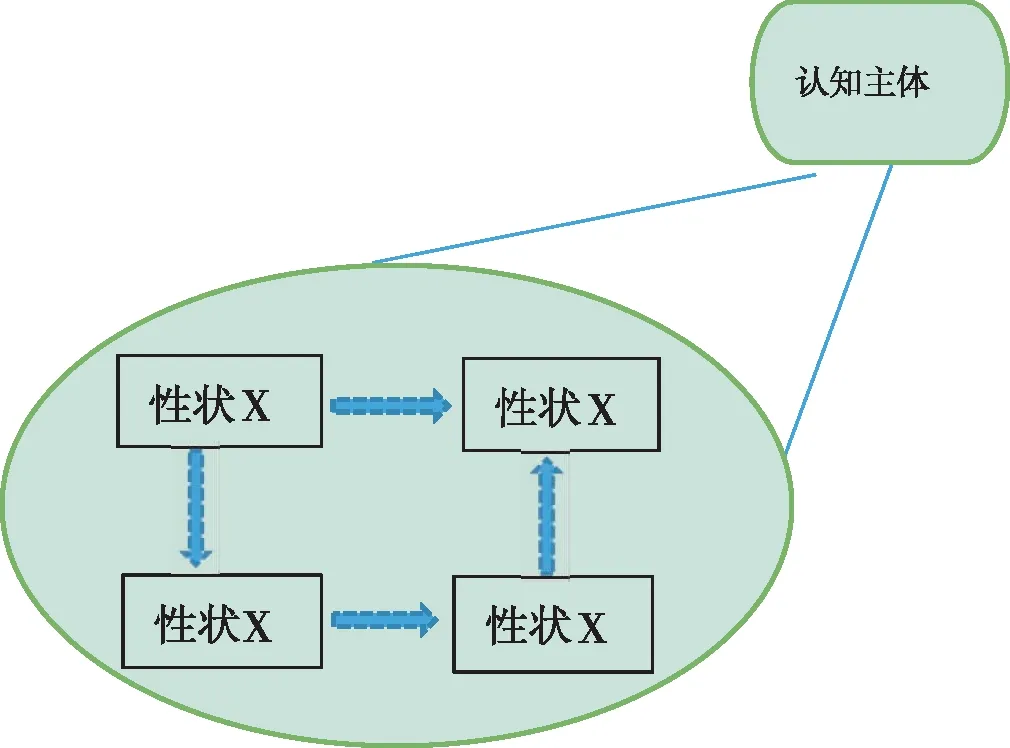

其次,当“一M+X似+一M”是修辞构式的时候,表达的是同一时间比较对象之间的共同性状,这种性状不以量级序列呈现。因为不包含时间序列,所以无从感知事物性状的变化和差异,当差异较小或者不明显时,认知主体转而关注事物的共性。此时,“比较对象在同一时间的相同性状”就成为了突显的主体,也由此产生了遍指义,“一M+X似+一M”就成为了修辞构式(图2)。

图2 修辞构式“一M+X似+一M”认知突显和扫描方式

图2中的“性状X”表示比较事物共同具有的性质或状态,箭头表示这种顺承变化不是客观的,而是一种虚化的比较。因为不存在时间序列,认知主体就不再顺着箭头的方向关注事物,而是运用“总括扫描”的方式去构建认知情景。此时,比较对象都表现为“性状X”,感知到的是事物在同一时间内的共同性状。例如:

例19.成日家自说现在的这几个人是有一无二的,谁知不必远寻,就是本地风光,一个赛似一个。

“一个赛似一个”表示本地的风光都很秀美,这是一种共时状态的比较。说话人的扫描方式是将本地风光作为一个整体进行“总括扫描”,关注的是客体的相似性,突显“个个都秀美”的性状。

综上所述,带有比较含义的语法构式“一M+X似+一M”表示“递进性差比义”,其构式意义是可推导的;而不含比较且表达周遍含义的修辞构式“一M+X似+一M”,其构式义不可直接推导,表示“非递进性遍指义”。这两种构式呈现出不同的语法特征,并且存在着内在的逻辑演变规律。除了演变机制,构式“一M+X似+一M”的历时来源也具有研究价值。本表示平比的“似”在构式“一M+X似+一M”中表示的却是差比含义,对此学术界已有众多学者进行探究,并取得了很多研究成果。构式“一M+X似+一M”的形成与用表示时间的词来表示递进有关,这其中涉及构式“一M+X似+一M”古今用法的演变,同样值得进一步研究。