中国城市民谣边缘话语分析

2022-05-30张鹏飞

张 鹏 飞

(河北北方学院 外国语学院,河北 张家口 075000)

2017年,一首《成都》让城市民谣这一小众音乐形式又重新进入了大众的视野。这种旋律悠扬且宛若叙事的音乐类型引发了当代青年情感上的共鸣。城市民谣之所以能够引起如此广泛的共鸣,不仅在于其动听的曲调,更在于其直击人心的歌词文本。但部分城市民谣歌词文本因与当今社会主流话语呈现出对比姿态,故被定义为一种边缘话语。丁建新指出,“对边缘话语、边缘种族、边缘文化的研究有助于和谐社会的构建”[1]。下文对随机选取的30首城市民谣歌词进行边缘话语分析,探究其中的叙事策略,并在Wodak的话语历史分析法指导下进一步揭示这些话语产生的社会历史背景,以此来“关注话语与文化的不平等,试图照亮话语与文化的边缘,消解‘中心/边缘,主流/非主流的二元对立’”[2]。

一、边缘话语分析

边缘话语分析旨在解释话语与阶级身份之间的关系,关切社会边缘群体,消除二元对立,从而实现社会和谐。因此,话语与身份的关系是边缘话语分析的中心议题。

(一)话语与身份

作为人的一种行为方式,话语不仅是书面文字或口头发音,更多地是彼此相互联系的语言活动。Van Dijk认为,话语在认知维度上可以通过词汇、文体以及修辞等表达特定的观点和意识形态,并以此影响他人的观点[3]。因此,话语分析对身份的研究具有不可替代的作用。身份是有关一个人“是谁”的问题。从社会角度看,身份就是指一个人在社会中充当了什么角色,承担了什么责任。而在现实生活中,人们往往具有不同的身份,如种族身份、阶级身份和民族身份等。在日常交往中,人们将身份看成是一种“符号潜势”[4],即通过符号资源的配置来构建自己的身份。可见,对社会身份的判别通常是借社会人群所使用的话语来实现的,话语是人们构建自身身份的一种社会资源。

(二)边缘话语

所谓“边缘”,即脱离于主流。虽包含在整体之内,却区别于整体内的多数,这一群体通常被称为边缘群体。帕克曾将边缘群体定义为“生长在两种不同文化间隙中的人,他们一方面既无力与传统文化决裂,又因种族歧视的缘故被排斥在新社会或文化之外,无力在其中寻一席之地”[5]。相对于社会主流而言,边缘群体显得更加无力,话语便成为其表达自身抗争与无奈的主要手段。朱大可在研究中将边缘群体称为“广义的流氓”,即社会需要予以关注和关怀的群体,其特征为“身份危机”“异乡情结”和“精神焦虑”[6]13-14。时代的发展使部分青年逐步脱离于当代社会,成为当代社会的边缘群体,并产生了他们特有的边缘话语。在国内,丁建新[7]首次提出“边缘话语”这一概念。他认为,任何社会都有主流和边缘之分,社会主流是“一个社会的核心象征、价值和信仰,是社会集体认同感的焦点”[2]。社会中心群体所发出的话语为主流话语,而被社会选择性遗忘或忽视的群体发出的话语则成为了边缘话语。Halliday在其研究中将边缘话语称为“反语言”[8],朱大可则将其称为“流氓话语”[6]15。无论是反语言,还是流氓话语,亦或是边缘话语,均是与主流话语相互作用的共生体,显示出话语创作者对释放内心压力的一种尝试。丁建新[7]认为,反语言从本质上来讲是一种“反文化”,是群体用来反抗、抵制、扰乱并远离主流文化的一种话语实践,是对主流话语实践及其所代表的文化和社会秩序的一种反制。社会边缘群体用边缘话语诉说自己的情怀,表达自己的无奈。除此之外,边缘话语的另一个重要作用就是构建另类的属于边缘群体的世界,并使他们消除认同危机,建构起个人的独特身份。

边缘话语分析“从普遍性的社会问题入手,采取的立场往往是那些最受苦难者的立场”[2],本质上是“剖析话语的运作过程与效果,以批评促发积极建构进而引发改变”[9]。作为边缘话语的重要表现形式,城市民谣对创作者及听众边缘身份的构建有着不可忽视的作用。作为一种“以社会关切为本的后现代主义话语分析范式”[2],边缘话语分析试图消解边缘群体身处社会边缘地位的无助感。

二、城市民谣的特征

作为一种小众音乐形式,城市民谣的产生及兴起有其特定的历史因素,并在社会的演变中形成了独特的风格。20世纪90年代,随着中国改革开放的不断推进,人们的生活水平不断提高,生活节奏也越来越快。在此背景下,产生了一种反映人们当时生活状态与情感问题的独特音乐类型,即城市民谣。

21世纪以来,一种更加细腻且更加针砭时弊的城市民谣类型逐步为青年一代所接受,并广泛流传,这就是“新民谣”。乔焕江在其文章中对“新民谣”作出界定,认为“新民谣之新,自然直接体现在风格上的区别性特征……新民谣总体上似乎已经走出了个体的情绪迷思,而时常以不同方式介入诸多社会现实问题,民生、乡土、民族以及身份认同、社会公正、环保等话题不再是偶或为之,而往往成为聚合听众的平台”[10]。据此可以发现,城市民谣的流行不仅在于其独特的音乐风格,更在于其具有现实性和社会性的歌词文本。

叙事性是城市民谣歌词文本最突出的特点,而城市民谣歌手也正是通过这些诗意般的语言来诉说自身作为“他者”所经历的一切,言说现实,疏解情感,实现歌者与听者的互动,进而引发人们的共鸣。

三、城市民谣的叙事策略及其产生的历史背景

城市民谣的产生有其特定的社会历史背景。因此,从社会历史视角下对城市民谣歌词文本进行边缘话语分析,探究其叙事策略,可以进一步发现城市民谣的社会作用。

(一)城市民谣的叙事策略

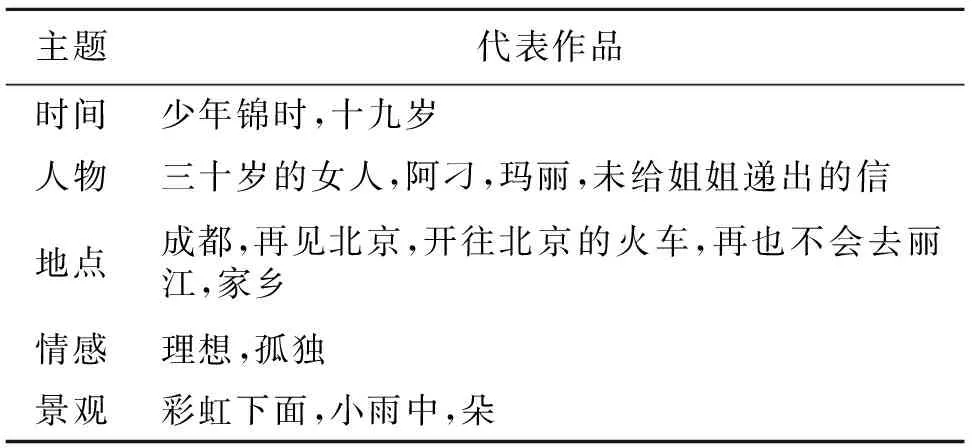

叙事性是城市民谣的重要特征。地点、时间、人物以及情感成就了城市民谣的主题,基于人、时和地3种要素的基本叙事结构使歌者与听众构建了共同的社会身份。下文选取30首民谣歌词文本作为语料,从主题和叙事结构等方面分析其句法语义功能。

该文选取的民谣体现了多种主题,但总体上暗含着积极与消极两种情绪。从主题来看,歌词文本多为对过去的人、事和地的追忆,即使是以戏谑的姿态呈现的积极情绪,也体现了一种可望不可及的追求。因此,无论是积极还是消极主题,均表达了当代青年的无奈与失落,“地域怀旧,文化乡愁”[10]成为其歌词体现的主要内容(表1)。

表1 城市民谣主题分类

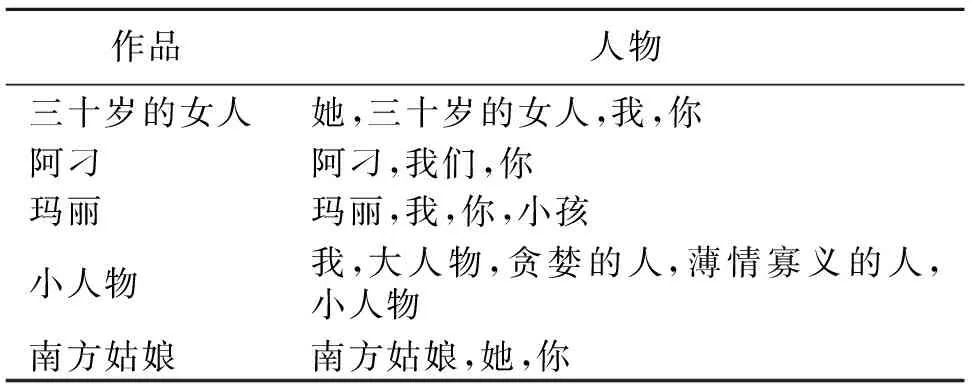

在民谣作品中,“人物身份下移”[11]是典型的叙事机制,即通过“我”的陈述和“我”的参与来提高歌词文本叙事的可信度与感染力。在歌词文本中,“我”“我们”“你”“人们”“她”以及人物名称是出现频率最高的人物要素。在不同的文本中,“你”和“我”之间的对话、“我”对“她”的思念以及“我”对“人家”的仰慕均被高度符号化地呈现出来(表2)。

表2 城市民谣中的人物要素

尽管有不同人物的介入,但“我”通常是故事的叙述者以及故事内容的参与者。歌词文本通过对“我们”之间的对话和“我”自身境况的陈述,描绘出一个个失意、孤独和无奈的青年形象。如在歌曲《理想》中,一个热血却不断失意的青年形象以“我”的口吻呈现出来。在文本开头,“一个人住在这城市”表明“我”是一个独自在城市打拼的青年。而后,“为了填饱肚子就已筋疲力尽”“依然奔波在风雨的街头”和“麻木的血肉”等细节刻画描述了一个生动鲜活的当代青年形象。

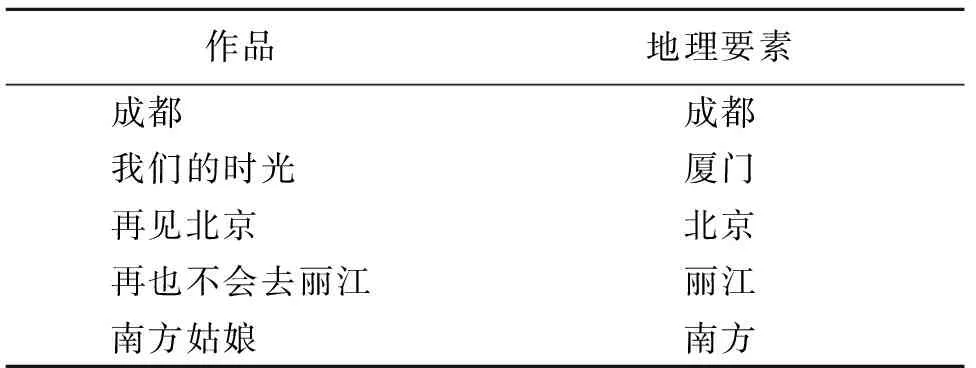

人物的参与构建了文本的主体框架,而地理要素的出现则进一步营造了叙事情境,强化了叙事意图。城市民谣中的地理要素是歌手表达自己的迷失、逃避、回忆及向往的重要手段,“城市是言说之都”[2]。城市民谣多以城市为主题,其中北京、丽江、成都、厦门和拉萨等是其歌词文本中常见的地理符号(表3)。

表3 城市民谣中的地理要素

从表3可以看出,民谣创作者通常会将城市作为故事的发生地,而这些城市通常是自己的故乡、曾经去过的地方或者是自己向往的远方。这些城市符号“背后蕴藏着现代城市青年自我缺失下逃避自由的符号消费心理”[12]。

在这些歌曲中,“北京”是最常见的一个城市符号。对大多数民谣歌手而言,他们幻想在北京找到实现理想的田园,但这座高傲的城市只能让他们在现实的夹缝中寻求希望。在他们眼中,北京“早已超越了一座城市的存在。它是一团难以名状的现实,它是不死不休的梦想,它是牵缠不断的欲望,它也是许多人在无可奈何中改变的家园”。而这一切都在民谣作品中体现了出来,如在《家乡》中,北京被刻画成一个瞬息万变的城市,最终成为了陌生的家乡;在《鼓楼》中,“我”是一个“过客”,一个旁观繁华北京的游荡者;在《再见北京》中,“我”是一个舍不得北京却又不得不离开的孩子。在这些歌曲中,歌手表达了自己对北京既爱又恨的一种情绪。由于这种体验是民谣歌手乃至全体在大城市打拼的青年群体所共同拥有的,因此这也是城市民谣成为边缘话语的另一促进因素。

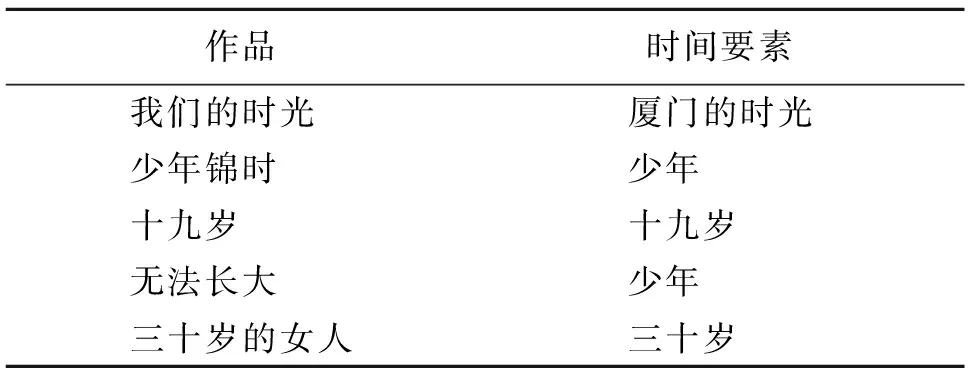

除了故乡,城市民谣中另一常见地理要素是“有故事发生的地方”[12]。“南方”是一众文艺青年向往的远方,拉萨、丽江、厦门和成都都是这些民谣歌手口中的“远方”,或者是他们的“第二故乡”。这些歌曲虽然表达了离愁,但却没有了身处北京的焦虑。因此,“南方”是这些民谣歌手的心灵救赎地,唤起了广大青年群体的热切向往。此外,尽管与人物和地理相比,时间显得较为缥缈不定[11],但在民谣歌曲中,时间同样发挥着重要的作用(表4)。

表4 民谣作品中的时间要素

从表4可以看出,时间在这些作品中呈现出明显的对立性,即少年与成年的对立。民谣歌曲中呈现出对少年时光的强烈追忆,他们回忆过去的少年时代,想念十九岁的夏天,怀念在厦门的时光。这正是当今青年的现状,他们处于高速发展的社会,步入而立之年却不能实现自己的理想,所以只能沉浸于回忆之前经历过的快乐时光,以此来缓解自身的焦虑。

在人物、地理和时间的互动下,城市民谣中的“怀旧个性、故乡情结和无法停止的乡愁”在其歌词文本叙事的“意象化”“怀旧化”及“地方化”特性的推动下实现了对“共同主体性”的建构和对社会现实的关怀[11],从而引发青年的共鸣。

(二)城市民谣产生的社会历史背景

Wodak指出,在确定了话语的具体内容及话语策略后,要进一步去检测语言手段和依据语境的语言体现途径[13]。在Wodak提出的DHA 8步骤分析法中,首先要收集话语材料并提出研究问题,进而进行定性分析,最终形成批评,即阐释结果。可见,DHA的最终目的是探究话语形成的社会历史背景,并形成相应的应对策略。研究发现,城市民谣的产生及传播有其特定的历史背景,时代、创作者及接受者等从不同方向推动了城市民谣的广泛传播。

1.城市民谣的时代背景

城市民谣兴起于20世纪90年代。在当时改革开放的时代背景下,浮躁成了大多数人的共性。青年群体面临着巨大的压力,社会的变化让他们来不及反思,社会阶层的分化以及贫富差距的不断显现使没有过多社会经验的青年群体成为社会中的边缘群体。他们需要一场精神的洗礼,去找寻那“诗意化的生活”。因此,城市民谣作为一种“边缘话语”开始流行于这一特定群体之间。

2.城市民谣的创作者

民谣歌手梦想在大城市中找到自己的归处,却发现无法被大城市所接受。尽管身处大城市中,但他们却因自身的边缘地位而一直处于城市的一隅,无法真正融入城市。于是,怀旧故乡便成为了他们的精神慰藉。他们试图以家乡或梦想中的远方来消解内心在大城市中所经历的挫折。这让他们更能以一种参与者的身份表达同辈人的内心焦虑,他们在发声的同时承担着迷茫者、游荡者和生产者多重社会身份。

3.城市民谣的接受者

城市民谣的创作者以自身体验来为自己发声,他们的发声得到了广大青年的回应。调查发现,城市民谣的听众多为80后和90后,他们有着与创作者相似的人生经历以及生存困境,并因此对生活及未来产生了难以名状的忧虑。此外,民谣听众多是居于大城市的奋斗青年。他们大多受过良好的教育,拥有自己的理想。大城市吸引着他们,但身处城市的挫败将他们与社会主流群体隔离开来。民谣受众基于一种心理上的社会区隔将自己与其他群体分离开来,形成自己的“小圈子”以缓解孤独。可见,城市民谣出现的根本原因在于社会的演变,时代、创作者以及接受者的共同合力促成了这种边缘话语在特定范围的“大众化”。

综上所述,社会环境、音乐创作者以及接受者共同促成了城市民谣这种音乐类型在大众范围内的传播,并引起人们对当代部分青年“他者”形象及所面临的物质与精神困境的关注。边缘群体要突破自身所面临的困境,就必须积极融入社会主流,达到国家、社会以及个人的高度契合,完成个人边缘身份的转变,并最终实现与国家和社会的共同进步与发展。