论《薄荷糖》的集体记忆建构

2022-05-25郭敏

摘 要:在经受长期的社会动乱后,韩国社会积极反思历史之痛并以此进行集体记忆建构。电影作为韩国文化建构集体记忆的媒介之一,在20世纪90年代后,电影的题材选择和视听语言运用倾向于营造一种反思历史的回首姿态。电影《薄荷糖》作为有着自觉社会意识的文本,所展现出的社会之殇与个体之痛,为韩国社会的集体记忆增添了一道深刻印迹。本文采用叙事和镜头语言分析的方法,从身体记忆的维度出发,透过权力结构下的个体遭遇来解读影片的集体记忆建构特色。

关键词:薄荷糖;身体叙事;集体记忆建构

1925年法国社会学家哈布瓦赫首次提出“集体记忆”,其含义是指在一个群体里或现代社会中人们所共享、传承以及一起建构的事或物[1]39-40。韩国自1948年成立以来社会发展并非一帆风顺,接连遭遇政治独裁和经济危机,再加之长期被殖民的历史,韩国民众拥有较强的危机意识。20世纪90年代末,韩国实现了真正的民族独立。但动乱的结束并不意味着发展的开始,如果说回忆作为一种认知能力确保了个体对自身连续性的认识,那么对于历史的回忆则缝接着国家在历史变化中的整体性。集体记忆在本质上是立足于现在而对过去的一种重构[1]59。在此基础上,重识、反思历史对于韩国社会发展显得尤为重要,建构相应的集体记忆对于韩国文化发展也更为迫切。

李沧东作为作家、导演,其作品刻画的个体遭遇往往折射出时代境况。他在谈《薄荷糖》的创作时说:“我是将生活在1970年代末到1999年期间韩国人的普遍面貌植入到一个人物当中,所以他身上既有我的样子,也有大部分韩国人的样子。韩国人为了追求物质上的成功、追求富裕的生活而努力,但在实现这些的同时,也失去了年轻时候拥有的那种生命的价值和意义。”[2]韩国在20世纪70年代末至21世纪初经历了复杂的政治、经济变化,无论社会还是个体都处于动荡之中,一方面是物质主义的发展以及发展所伴随的国家机器对社会节奏的控制,另一方面是日常生活中人性和个性因为社会和环境的变迁所面临的困境[3]。所以相较于李沧东的其他作品,《薄荷糖》无疑有着更为自觉的社会意识,它将个体生长与社会迭宕进行同频共振,描述了被历史裹挟之下的混沌人生。该影片于2000年1月1日公映,带着新世纪美好愿景的人们在黑色幕布中品尝了别样的历史滋味。

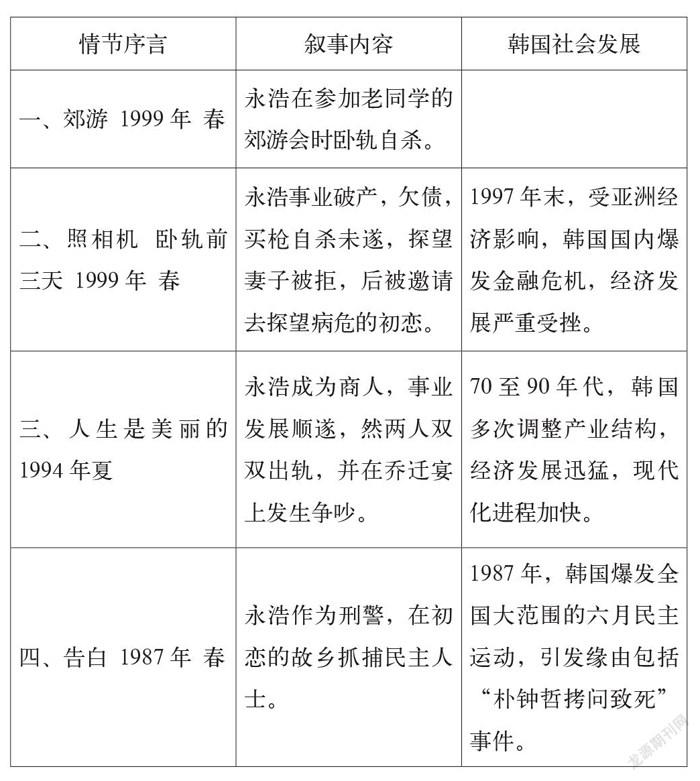

影片选取了男主角金永浩人生的七段历程,而这七段历程的更替则是以韩国社会发展为参照。在每段情节开始前,影片以序言的方式交代故事发生的时间,以此唤起观众对于那一时段的社会记忆。

影片中,男主角金永浩的身体成为国家机器施展权力的对象,脚的创伤记忆则隐喻着时代境遇中的个体命运走向。

一、污秽之手:规训个体的活性显现

在影片中,被污秽的手象征着国家机器运作对个体的规训。在第五情节中,永浩初入警察局,他呈现给观众的首先是一个胆小、谨慎不安的形象。在餐馆中,当永浩察觉到警察前辈坐到自己对面时,他下意识地站起来并对其弯了一下腰却未言语,而后看到前辈用手捏了女服务员的屁股使其大叫时,永浩对前辈的行为保持沉默。此时影片采用了中景镜头,将永浩的脸置于画面中心,而那位侵犯女服务员的警察只有背部出现在画面中。影片在此通过镜头语言将观众视线聚焦于那无措、胆小的个体身上,而象征着国家机器的警察则被置于暗处。影片随后切换为当日警察局暴力审讯的场景,镜头仍然聚焦于永浩,他那躲闪又好奇的眼神变化表明,影片在此仍是以微弱的个体视角来观察这场暴力审讯。但在之后的情节中,永浩被迫进行审讯,他一边殴打嫌犯,一边痛苦地自白:“你为什么不回答他们?快说啊!快说啊!”而此时影片对其行为的细致捕捉,所展现出的则是微弱个体直面那样庞大的国家机器时的矛盾处境。在殴打的过程中,镜头一直聚焦于永浩,愧疚与痛苦的表情一直盘旋于画面中心,同时三位警察的视线一直处在景深处,他们在凝视嫌疑犯,同时也凝视着永浩的所为,画面中只有永浩的脸被阳光铺盖,他完全暴露在审讯者、被审讯者和观众的三种凝视中。其后嫌疑人因被殴打而大小便失禁,排泄物沾满永浩的手,也因此,他才得以停止审讯。排泄物使永浩得以停止殴打,而手的肮脏则暗示了作为个体的他对警察局运作机制的顺服。自此,污秽的手暗示着金永浩进入了警察局这个国家机器之中。画面中三位警察的凝视、永浩的暴力审讯和其无助的哭泣,则分别指向国家机器的运作机制、被规训的个体以及个体成长的困境。

金永浩本是作为权力的实施者进行审讯,但影片通过镜头视角的转换将其赤裸于视觉中心,从而遮蔽了个体身份的权力属性,他的身份也从审讯者变成了被审讯者。而影片在此并无过多渲染警察的施压,而是以其性格的胆小撕开了国家机器与微弱个体之间的冲突,或者说影片更着重表现的是作为普通的个体如何对待任何高于自身权力的倾轧,这种呈现也有意引导观众去思考个体如何选择的问题,从而创造出一种反思的可能空间。

在第五情节其后的叙事中,永浩在清洗手上的污浊时被告知初戀(顺任)的来访。在二人的短暂对话中,顺任对永浩的记忆正是围绕着他的手展开。顺任看到永浩一直把弄双手便说道:“拥有这样一双手的人,肯定是一个温柔的人。”而这正触痛了永浩的痛处,那污秽的气味或许还未散去。初恋的美好回忆将那个敏感的永浩引入绝境,选择恋人还是权力?影片通过呈现永浩的身体行为给出答案。永浩并没有直面回应初恋的回忆,而他拒绝初恋的方式正是警察前辈侵犯女服务员的手段。在倾诉着青涩过往的初恋面前,永浩以玩弄的方式摸了女服务员的屁股。那只手是初恋眼中温柔的象征,也是殴打嫌犯、沾满排泄物、侵犯他人的手。他用已被污秽的手侵犯他人,将自己再次被玷污,逼退初恋的爱慕。

福柯认为,近代以来的权力运作机制中残酷、暴力的行为在减弱,温和尊重的元素显著增强,但实际上规训这种新机制逐渐渗透到社会生活各个领域,它不仅控制肉体,还控制精神,不仅控制人的现在还控制人的将来[4]。而在影片中,手之污秽这一行为的象征意义也并非是静态的,而是在刻画男主角其后的人生时将污秽之义动态化、实体化,以暗示国家机器运作对个体未来的异化。进入警察局之后,狠毒、沉默寡言就成为金永浩的性格特征。在第四情节中,他的暴力殴打已成为审讯的模范方式,而此时的他则被看作是同事眼中的“暴力怪物”。面对国家机器,他由最初的顺服逐渐其成为强有力的运作工具。在第三情节中,永浩初次察觉妻子出轨时便对其进行狠毒的殴打,而他第一次自杀则是选择了开枪穿颅这种具有冲击性的方式。

影片对金永浩手部的镜头特写贯穿于第一至第五情节,再加之倒叙结构,这就将手的困境之义渗透至个体的落魄命运走向,从而映画出一次普通个体与国家机器之间的复杂交错。影片虽以个体的微弱反衬出其所面对的庞然,但无论是进入警察局还是拒绝初恋,金永浩的行为都是自己做出的选择,只是那选择的后果比他想象的更为沉重。影片隐含的警醒之意也在于此,电影是以想象的方式再现了伤痕之忆,而在真实社会中,个体若将面对该种处境时,仍有着诸种可能。

二、脚之伤忆:时代行进中的个体之痛

如果说手的污浊象征了个体被国家机器“顺利”地规训,那么脚之创伤则是撕开了个体所承担的社会动荡之痛。

(一)影片将个体之伤归因于社会动乱。在影片的第六情节中,永浩以服役士兵的身份参与了镇压动乱,而其时代参照则是韩国光州事件。在该情节中,永浩的脚被误伤,致使其受伤的对象在影片中并没有明确的人物对应,而是直指动乱隐含的暴力与血腥。在影片中,镇压军队在夜间赶赴动乱发生地时,混乱中枪声不断,其中一位士兵摔倒在地而后站起来继续跟上队伍,镜头随后切换至永浩身上。在与同行士兵奔跑时,在众多的车轨间,永浩哭着说:“鞋子里面好像有水,受不了了”。此后影片并未对永浩的伤口进行特写,而是通过其他士兵的观看向观众暗示永浩所说的“水”,其实是受枪伤后流出的血。伴随着“水”流声和哭声,昏暗的画面中,血从军靴中涌落出来。影片对脚受伤的刻画并非只是以镜头语言呈现,而是利用前后呼应的叙事手法,将受伤的原因与受伤的结果并置在同一时空内,那诧异地看着血涌落出来的其他士兵也是观看影片的每一位观众。

(二)与赋予手的象征意义相似,影片以伏笔的手法构建起观众对这一“意外”事件对个体命运影响的认识。在第六情节其后的叙事中,永浩在黑暗的铁轨间等待救援,一位女性随即出现于景深处,也即永浩的视线中心,而此时这位女性显现为顺任。随着叙事行进,观众才被告知那只是永浩的幻影,那位女性并非初恋而是一位女学生。影片以一个梦境般的插曲浮托起永浩的挂念。而随着支援呼声临近,永浩本打算以放空枪的方式让女学生快速离去,但当女学生反身走进黑暗的轨道时,却没能走到被灯光照射的站台外。当永浩发现女学生被他杀害后,镜头对永浩进行脸部特写,士兵的手电筒灯光聚集在永浩哭泣的脸上,影片用长达一分半钟的长镜头记录下这个不知所措、痛苦的士兵的哭喊。女学生的死亡是由永浩造成的,永浩的身体之伤却没有具体的实施者,而这两种伤害皆是社会动乱作用于普通个体的结果。这个于光亮处哭泣的镜头语言则是第二次出现在叙事结构中,第一次是出现在暴力审讯的场景中,影片在此以相似的镜头语言刻画出金永浩身份的双重性,是无名的受害者,也是具体的加害者。而影片在此特别强调了受害先于加害的时间顺序,正是因为个体首先作为了一名被害者,对于社会加之的伤痛才有了可叙事的空间,个体性格的残暴转向、落魄命运才能被赋予一种更为复杂的悲悯之思。

(三)社会之乱对于个体的影响不仅具有身体的当下性,这呈现为身体之伤,同样也渗透于个体的未来之中。影片将覆裹爱情的薄荷糖这一象征物放置于脚伤复发这一叙事结构中,从而构造出一种极具讽刺的悲剧张力。

《薄荷糖》虽为片名,但在影片中仅出现四次,而这四次出现都伴随着永浩脚伤复发的场景。在第二情节中,永浩自杀未遂后应顺任丈夫的请求,决定去探望顺任。在前去探望的途中永浩买了薄荷糖,当顺任丈夫问其原因时,他回答说是因为不能空手探望病人。而在病房中,永浩则对病危的顺任说这就是他一直保存的、当年顺任寄来的薄荷糖。探望之后,永浩在下楼时突然跛了脚,一瘸一拐地走下楼梯。在此,薄荷糖与脚伤在影片叙事中并没有明晰的因果联系。而在第三情节中,薄荷糖则成为消除口中的异味之物,影片在此给予永浩含漱薄荷糖这一画面半分钟的时长,这就为观众聚焦于“薄荷糖”提供有力的时间依托。而后影片转换为永浩家中举办乔迁宴的场景,在听到已出轨的妻子仍在饭前祷告时,永浩愤怒离开饭桌,画面中只留下他瘸拐着走出家门的背影。而薄荷糖第三次出现,正是在永浩受伤之前。影片中,当士兵们前去参加镇压时,镜头在晃动中对准慌手慌脚的永浩,在队长的暴力呵斥和殴打中,由初恋寄来的薄荷糖也被打翻在地。固定机位下,洒落地面的薄荷糖一次又一次地被军靴碾碎。而后的叙事内容便是上文所提及的,永浩的脚被误伤的情节。影片在此情节中揭示了永浩跛脚的原因,但并未言明薄荷糖的象征意义,观众对于两者的认识仍处于画面再现这一阶段。而在影片第七情节,也即永浩人生的开始,永浩和顺任两人在郊游会中相识,薄荷糖成为两人彼此恋慕的象征。当薄荷糖具有象征之义时,那么伴随着薄荷糖出现的脚之创伤也拥有了更为丰富的内涵。在影片的叙事中,永浩的脚伤复发依次出现在探望病危的顺任之后、与情人出轨后在家中与妻子发生争吵时、在顺任的故乡逮捕他人时,以及在火车站送走来告白的顺任后。如果说薄荷糖代表了永浩对于美好爱情的向往,那么薄荷糖被军靴碾碎和误杀女学生则让永浩不得不抛弃爱情。与之伴随的每一次脚伤的复发,则提醒着他对爱情的抛弃,身体之伤连接着爱情之痛,而身体之伤又是社会动乱加之于个体的结果。在此意义上,影片通过紧凑的叙事和镜头语言将社会行进与个体生活的冲突隐喻化为身体实践与命运走向。

在建构记忆的维度,电影以倒叙的方式讲述了一个人的生命历程,而这意味着影片中人物形象的塑造时间恰恰相向于观众的观看时间。在影片之初,观众被置于全知视角,被建构起一种关于人物的整体记忆,而倒叙手法的运用则是将观众对这一整体记忆进行切割、重置,同时局部特写等镜头语言的重复运用叠加着观众的记忆。随着叙事的行进,观众的镜头记忆由身体行为深入至人物性格、心理直至社會层面。影片最后金永浩回到本真之初,对于观众而言,关于这一人物的认知在记忆的重叠之后显现出巨大的差异,他的本真之初而被负载着更为沉重的悲剧意义。以此,观众的镜头忆忆、重叠的身体记忆、身体记忆所折射的历史记忆,这三种记忆同时交织于影片,从而重新构建起观众对于社会历史认知的集体记忆。

三、结语

影片从身体叙事的角度展现了社会事件对个体命运的影响,这种影响并非仅存于具有爆发性和冲突性的社会事件中,而是更为长久地烙印在普通个体的人生之中。无疑,影片对历史的反思是深刻细致的,这也为我国社会的集体记忆建构提供一次思索。历史之殇、个体之痛虽无法痊愈,但如何通过建构集体记忆使其成为某种积极意义的社会心理,这将是社会发展必须面对的问题。

参考文献:

[1]哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002.

[2]乔芊.韩国导演李沧东:当文化部长对创作有没有帮助[N].南方人物周刊,2013-03-13.

[3]陈卫星.现代性的一种叙事:关于韩国影片《薄荷糖》、《绿洲》和《打回头的情书》的分析[A].//北京论坛(2005)文明的和谐与共同繁荣——全球化视野中亚洲的机遇与发展:“大众文化在亚洲:全球化、区域化和本土化”.北京大学北京论坛办公室,2005:143-155.

[4]赵方杜.规训权力演绎中的身体境遇——论福柯的现代性诊断[J].理论月刊,2012(10):155-159.

作者简介:郭敏,温州大学人文学院硕士研究生。研究方向:文艺学。