论张天翼小说《华威先生》的连环画改编

2022-05-25张亚健赵树勤

张亚健 赵树勤

摘 要:1938年张天翼创作的小说《华威先生》成为抗战时期的讽刺名作,在当时具有相当的感染力。20世纪80年代的连环画改编热潮中,画家孙达明、崔君沛,丁聪分别将《华威先生》改编成连环画,进一步扩大《华威先生》的传播和影响。《华威先生》的两版连环画改编都充分利用了文字和图像的独特的叙事优势,在图文互动中重新演绎无能官僚华威先生的抗战奔波。目前鲜有学者对此改编现象进行研究。通过对两版《华威先生》连环画进行比较,两版在脚本改编方面对叙事视点、叙事结构和节奏上各有优劣;在图像描绘上通过细节描摹,单幅图像,多组画面联合等方式强化人物性格。通过分析其连环画改编创作得失,以期对当下的读图时代提供借鉴与启示。

关键词:张天翼;华威先生;连环画改编

基金项目:本文系2020年度湖南省社科评审委重点项目“百年湖南文学连环画改编的史料整理与研究”(XSP20ZDI021)阶段性研究成果。

1938年4月,张天翼的小说《华威先生》发表在茅盾主编的《文艺阵地》创刊号上。在当时全民抗战、国共合作的大背景下,张天翼对抗战期间国民党底层官僚打着“抗战”旗帜各谋其利的做法做了穷形尽相的描绘,具有相当的感染力,甚至引起了抗战文学“暴露与歌颂”之争。华威先生作为代表黑暗面的典型人物超越旧时代,时至今日我们仍能看到他忙碌且无用的身影。20世纪80年代以来,国内掀起连环画改编热潮,画家丁聪,孙达明、崔君沛分别将小说《华威先生》改编成连环画,为这一文学经典提供了不同的表达方式,以一种新的艺术样貌呈现在世人面前,使得这一经典之作在新的时代焕发新的生命力。

一、《华威先生》连环画改编概况

《华威先生》的连环画改编共有两个版本,分别是丁聪版和孙达明、崔君沛版(以下简称“孙达明版”)。丁聪出生于1916年,是中国著名画家,20世纪30年代初开始发表漫画,曾任《人民画报》副总编辑,擅长漫画和插图的创作,主要代表作品有《阿Q正传插图》《四世同堂插图》等。新时期以来,他致力于从事文学书籍插图及讽刺漫画创作,有大量作品问世,其中由他负责绘制、董青冬改编的《华威先生》发表于《连环画报》1983年第5期,共有23幅,布局上全篇采用单页一组,上图下文的形式,在每幅图像底下都有相关的文学脚本;美术上有别于传统线描,采用了彩绘漫画的形式,线条上呈现出流畅圆融的态势。

孙达明出生于1951年,毕业于中国美术学院,师从方增先先生,曾任黑龙江美术编辑,浙江少年儿童出版社美术副编审,擅长连环画创作,后期转向了水墨人物画创作。崔君沛出生于1950年,毕业于上海大学美术学院和交通大学文艺系油画班,上海人民美术出版社专职画家,是国内著名的连环画家,擅长连环画创作。他在黑龙江生产建设兵团屯垦戍边期间与孙达明同为知青画友。由孙达明、崔君沛共同绘制,何培新改编的《华威先生》发表于《富春江画报》1984年第12期,共23个图幅,每幅配文约七八十字。布局方面图像以两幅一组,文本错落置于图画的左右两侧,采用平行形式对齐;美术上选用了黑白线描的形式,线条流畅简约。

原著《华威先生》是一部短篇讽刺小说,主要通过人物间的对话描写塑造人物形象和推动情节发展,读者只能依靠自己的想象在脑海中将人物和情节具象化;而改编成连环画后的《华威先生》为读者勾勒出简洁的文字脚本和一幅幅生动的图像呈现。文字与图像相辅相成,别样的艺术景观为读者带来新的阅读体验。

两版《华威先生》连环画在当时与方成、华君武等人的漫画作品相呼应,一起构成了80年代思想解放时期重要的文化景观。图文并茂、通俗易懂的连环画扩大了《华威先生》的影响与传播,但是鲜有学者对此改编现象进行探索。本文试图通过比较两版连环画,从脚本编写、图像描绘等方面分析其创作得失,以期对当下的图像时代提供借鉴与启示。

二、脚本改编:

叙事视角、叙事结构与节奏调整

連环画是一种综合艺术。它属于叙事艺术的一种, 又从属于绘画艺术, 而连环画的脚本又是另一种独有文学形式。在连环画创作中, 通常是先有文学脚本, 然后进行绘本创作。文学脚本的创作包括两种形式, 一种是根据文学作品、民间故事、神话等已有的内容, 以脚本独有的方式来进行改编, 另一种是专门为连环画创作的脚本。因此在进行《华威先生》连环画改编时,必须将原有的小说文本改编成符合连环画要求的连环画脚本。小说《华威先生》讲述在“我”的视线下,华威先生为抗战事业忙碌的故事,全篇情节凝练,只有华威匆匆忙忙地钻进各种抗战会场进行表演的几个片段,像是一个人物的“小品”。同时,华威先生的个性极强,那种攫取权力的狂热性质、无孔不入的亢奋劲头、外部具有“开会”迷的行为,使得这个典型特别隽永。学者白宇认为连环画脚本必须注意四个方面,即“故事性强”“要有连续性”“尽量把情节展开”“心理描写要受到一定限制”[1]。相对于其它情节复杂、人物众多的文学作品来说,情节简练、人物集中的《华威先生》很适合进行连环画改编。华威先生片段式的行动场景留下诸多叙述空白,这给改编者留下足够的设计与再创造空间。连环画区别于其他画种的重要特征在于具有连续性。一幅画配合一条文字,是连环画作品最基本的不可缺少的环节,又要相对独立地表现一定的内容。如果前后幅之间跳跃太大、人物形象不通一,不仅破坏了故事的完整性,而且给阅读带来困难。因此,把以语言为媒介的小说转换成图文并茂的连环画时,改编者需要根据连环画的创作规律对原著进行不同程度的改变。《华威先生》情节简练,对话不多。但是人物活动场景的多次腾挪和结构松散,让连环画画幅数量对脚本的分节有较大限制。如何通过整合人物和凝聚结构,在连环画脚本中简洁有力地呈现出小说的原貌,成为改编者脚本改编的重点和难点。面对这样的问题,两版连环画脚本改编在叙事视点、叙事结构和节奏上呈现出截然不同的改编思路。

首先,叙事视角是叙述文本的一个重要方面,它不仅仅是观察事物角度的问题,还常常涉及到立场观点、情感态度、结构安排等诸多重要方面。在原著中,作者采用第一人称内聚焦视角,从“我”的视角出发讲述亲戚华威先生为抗战事业忙碌的故事。以“我”为视角,可以引出华威先生一家可笑的言论。如小说开场华威先生与“我”的谈话,文中华威太太跟“我”抱怨等,这让小说呈现客观叙述的同时增加真实性。孙达明版与丁聪版对这一视角有不同的取舍。

在孙达明版中,负责脚本编写的何培新追求故事的完整详细,保留了原著中的叙事视角和叙事结构。孙达明版保留原著中“我”这一叙述者,“转弯抹角算起来——他算是我的一个亲戚。我叫他‘华威先生。每次我去看他,讲不了两句,他总立刻戴上帽子:‘改日再谈吧。一切抗战工作都要领导起来才行,时间不够啊!”(孙达明版图幅1文本)。叙述视角与原著保持一致,以第一人称内聚焦的限知叙述推进故事。如果说“小说必须通过内在于作品中的人物或外在于作品中的作者或叙述者的确定视点,才能将叙述的内容从最佳的角度予以把握和组织,才能最终有效地影响读者对作品内容的感受和理解”[2],那么,改编者通过保留“我”进行内聚焦视角的叙述,能够保证读者对华威先生可笑行径的感受和理解。但同时也给图像描绘多设置了一个人物形象。

在丁聪版中,改编者董青冬对原著中的人物进行删减,采用第三人称视角进行叙事。在连环画脚本改编中,合理适当删减人物能够集中精力刻画主要人物形象。改编者董青冬在张天翼原著基础上删去“我”这一次要的叙述者,全篇采用第三人称零聚焦视角讲述华威先生的故事。开场华威先生与“我”的谈话化用为旁白:“包车象闪电一样快,可是华威先生还嫌太慢了。抗战工作实在太多,他的时间是很紧要的。包车行至难民救济会门口,华威先生掏出怀表一开,他那一脸丰满的肌肉立刻紧张起来”(丁聪版图幅1脚本)。华威太太与“我”的交谈也变为无名客人与华威先生本人直接进行:“客人道:‘您不可以少管一点,专门去做某一种工作吗?华威先生却说:‘那怎么行呢?许多工作都要我去领导呀……”(丁聪版图幅18脚本)他以限知叙述的方式贯穿全篇,保留原著有限的叙事视角。改编者删减人物的同时,保留了原有人物的对话,更加集中去塑造人物。对比原著,这样的改动显然削弱了一定的真实感。但是改编后的脚本使用的第三人称全知视角更符合读者的阅读习惯,增强了脚本的连续性和故事性。

其次,好的连环画脚本应该有个完整严谨的叙事结构。原著中并没有明显的情节性,只有华威先生一个个生活片段。小说《华威先生》情节不多,可以分为“三次会议”“华威太太诉苦”“两场冲突”。会议中有大量的表情和动作描写。冲突之中还会有大段的对话凸显华威先生的咄咄逼人。生活片段的割裂与场景的腾挪让叙事结构的凝聚成为改编者亟待解决的问题。

孙达明版在叙事结构的调整上并未作出太大改动。何培新始终以原著中的文本时间为顺序进行了情节的分节设置,依次是“三次会议”“华威太太诉苦”和“两场冲突”。叙事结构上不过不失。改编者选择保留原著的结构进行叙事,但没有对情节衔接方面作过多的思考。这样的安排一方面保留了原著的阅读体验,另一方面也对情节的连续性造成了暂时的中断和阅读体验上的割裂。

丁聪版对叙事结构进行了精简,着重表现主要情节,凝练次要情节。为了精简叙事、保证流畅的叙事节奏,董青冬将脚本的主要重心放在了开篇的第一次会议和最后一次冲突上,约占全篇的五分之三。除此之外,“华威太太诉苦”这一情节如果单独列出一节,需要另外设置人物和场景,不利于整篇故事的连贯性。为适应连环画的连续性,改编者将“我”和华威太太的对话转换为客人与华威先生直接对话,场景安排在华威先生家中,在客人走后承接高潮最后一次冲突。上述安排显然强化了情节的连续性,使其更加连贯、完整、紧凑,满足连环画脚本连续性的要求和读者的阅读体验。叙事篇幅的调整和情节场景的转换,将叙事重心放在了可以表现华威先生人物特点的“会议”和“冲突”上,弱化旁枝末节,集中展现他的虚伪和对权力的争夺。集中叙事的同时转换了较为松散的情节,叙事结构详略得当,节奏畅快,一定程度上强化了华威先生的人物形象。

最后,叙事节奏是叙事艺术的重要方面,是叙事过程中所表现出来的一种张弛有度的特殊美感。节奏的张弛变化通常要符合读者审美心理的需要。福斯特在《小说面面观》中指出:“如处理不当,节奏也令人十分讨厌。它一硬化便成了象征。不仅无法使我们随着节奏前进,反而使我们摔跤子。”[3]以图文为载体的连环画与以语言为载体的小说对叙事节奏的要求显然不尽相同。通常而言,连環画的脚本是为图像服务的,应尽量使叙述节奏紧凑,故事情节集中,因而在改编时要尽量删繁就简。孙达明版过于追求故事的完整详细,将所有情节无一缺漏地转述进了连环画中。他用两段脚本介绍开场,三段脚本描述华威先生离开难民救济会和青年的谈话。而丁聪版都仅用一段脚本带过。孙达明版脚本改编为了追求面面俱到而放缓了叙事节奏,这在短篇连环画里则显得拖沓。

总的来说,孙达明版的改编者何培新追求故事的完整详细,维持原著的出场人物和结构设置。但在追求面面俱到的同时,未能照顾到连环画脚本要求的畅快叙事节奏,未免有些遗憾。而丁聪版的改编者董青冬在原著的基础上,充分发挥了创造力,在不损害人物功能的前提下巧妙地将情节衔接在一起,篇幅设置上有所侧重,详略得当,叙事节奏流畅利落,达到了连环画叙事连续、完整的要求。

三、图像呈现:

细节描摹、单幅凝练与多图联合

连环画在创作过程中,脚本与画面是分别运用两种不同的语言体系来展开叙事活动的。脚本是文学语言的叙事,画面是绘画语言的叙事。“就一般改编的情况来说,由原著到脚本还只是量的变化,只有画出来之后,才有质的飞跃。”[4]只有完成语言到图像的转换,才能充分调动两种语言同时表述有审美意味的艺术作品。连环画每一幅的创作与绘制过程,都是在进行“顷刻”画面选择以及对形象的表达。正如莱辛在《拉奥孔》中强调的“最富于孕育性的那一顷刻”[5]。每一个“顷刻”的表现都有其进行单独表达的“独立性”。同时,多幅画面串联起来能够表达同一叙事主题。相同的故事人物,孙达明版和丁聪版在美术技法、构图取景、人物刻画方面不尽相同,影响了各自的画面表现力。二者对《华威先生》的图像阐释呈现出不一样的效果。

在美术技法上,孙达明版采用了线描形式,其笔下的华威先生却瘦削刻薄(如图1);丁聪版采用了漫画形式,其笔下的华威先生呈现出圆润油滑的姿态(如图2)。两版都在首图安排华威先生出场。孙达明版的华威先生形象上则是高颧骨、瘦脸颊、小眼睛,有棱有角,鼻梁上架着圆框眼镜;左手按着自己的帽子,右手永远狭着他的公文皮包;永远带着黑黝黝的手账,身着宽大中山装。人物线条较为艰涩刚直,颇有嶙峋之感。丁聪版的华威先生出场则是趾高气昂地坐着黄包车,左手夹着公文包,右手捧着怀表。头戴着平顶黄褐绅士礼帽,身着长衫;他留着稀疏的头发,肥头大耳,圆润的面容上是从不正眼看人的眼睛。人物线条呈现出一种圆融流畅的姿态,画面上很难找出棱角分明的地方。

连环画每一幅的创作与绘制过程,都是在进行“顷刻”画面选择以及对形象的表达。在有限的画面里表现人物性格有一定的难度,这就要求必须抓住人物最具有表现得形体或动态,即莱辛在《拉奥孔》中强调的“最富于孕育性的那一顷刻”。在同一场景中,丁聪版单幅画面顷刻动作凝练比孙达明版更为传神生动。

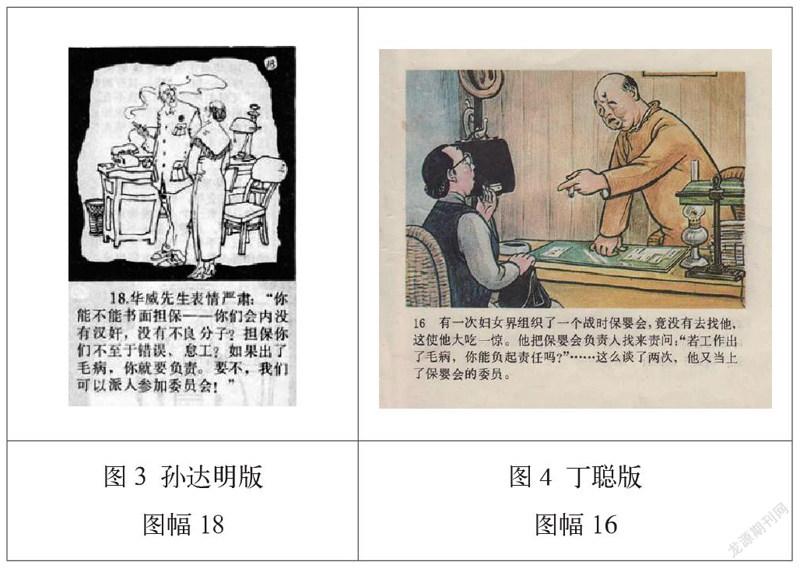

同样是描绘华威先生同战时保婴会负责人谈话,在孙达明版图幅18中(如图3),华威先生与负责人相对而站,负责人背对读者,我们无法看到她的表情,华威先生背手站立,燃着香烟。与丁聪版相比,整个画面缺乏动感,我们无法从图像上感受到华威先生的严肃与对对方的指责,显得平淡,读者只能通过文本去想象当时的情景,无法通过图像拥有直观的感知。而在相同的场景中,丁聪版很好地把握了这一情节。在丁聪版图幅16中(如图4),华威先生立于写字桌前,拍案而起,左手夹着雪茄,居高临下责问保婴会的负责人,左侧的负责人受到这突然的惊吓,不自觉掩住面容。如果只是简单地相对而视,这幅画面多少缺了些内涵,但画家匠心独具地让华威先生伸手一指,拍案而起,同时描绘负责人紧抓着手提包的样子,画面瞬间有了动感,读者可以从中看出华威先生对负责人的不满和愤怒,而且伸手指责这一动作也将华威先生居高临下的态势和形象刻画得淋漓尽致。而在相同的场景中,孙达明版没能很好地把握这一情节。连环画面不同于电影画面,由于篇幅限制,人物的一系列连贯动作不能全部表现,因而需要从人物的一系列连贯动作中,选择最能体现人物性格的典型瞬间进行准确传神的表现。

对于画面呈现“顷刻”的选择,可以看出画家不同的生活阅历和对画面张力的不同理解。孙达明版凝练出的场景则趋于静态呈现,需要依靠文字进行引导。丁聪版所呈现出的场景更富有动感和想象力,能够给予读者充分的想象空间。

对于以连续性画面为主要表现手段的连环画来说,应该充分运用连环画特有的单幅与多幅交互呈现的方式来塑造人物形象,展现故事情节,不可过多依赖文字,导致其喧宾夺主,避免将连环画变为文本的插图。连环画将刻画故事的中心人物作为重要任务。连环画能够通过多个画幅连续刻画人物性格,在读者脑海里勾勒出清晰的人物剪影。《华威先生》作为讽刺性的作品,讽刺效果的实现以可笑性的发掘为前提,重复的叙事手段能够传达特殊的情节意蕴,借此来表现人物性格。华威先生参加多个会议,而他对待会议却呈现出不同的态度,在多次态度变化中,我们可以看出他谄媚的本性。

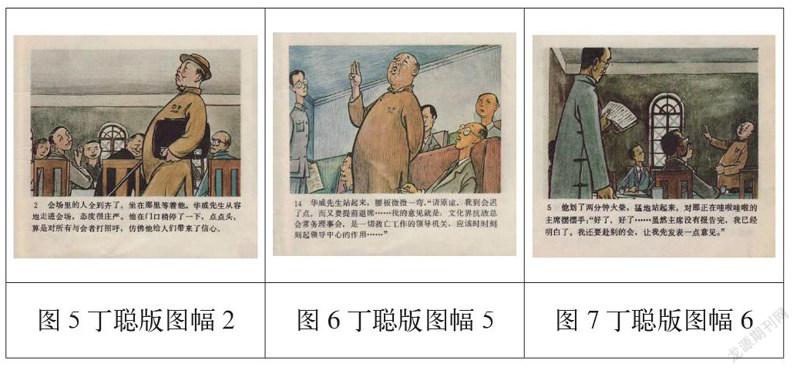

比如同样是为了通过三场会议来刻画华威先生的虚伪、谄媚,孙达明版华威先生在进入不同会议的入场上很难体现出他态度的转变,只能通过文本来体会。而丁聪版华威先生在第一个会议入场时,趾高气昂,杵着手杖,夹着公文包,对会议成员熟视无睹,大步向前迈(如图5);第二场会议入场时,依旧如此;而在文化抗敌总会的会议上,华威先生脱帽向与会者致歉,并且用眼神跟大家示意,“这回他脸上堆满了笑容,并且对每一个人点头”。但另一方面,漫画简约粗放,尤其在表现人物表情方面缺乏精细的刻画与描摹,这在很大程度上会妨碍人物情感心理的传达,从而造成文本与图像的缝隙。但是,丁聪版擅长通过多幅画面来塑造人物形象,使人物性格在情节发展中强化。

当华威先生参加难民救济会时,他是目中无人的;当他参加文化界抗敌总会时,他恭敬且卑微。画幅2:华威先生迟到入场,依旧目中无人,趾高气昂,体现了他对这个会议的不尊重(如图5)。画幅5:粗暴地打断主席发言,可见他一点都不尊重在场人物(如图6)。画幅6:发言时依旧点着雪茄(如图7)。紧接着到画幅11到画幅14华威先生参加文化界抗敌总会,对比叙述了华威先生态度的转变。在画幅11中,华威先生小心翼翼致歉进场(如图8)。画幅13中,华威先生递纸条请求先发言(如图9)。在画幅14中,华威先生毕恭毕敬地腰板挺直发言,丝毫不敢怠慢(如图10)。这几幅画面与前者构成一组对比,华威先生装腔作势、欺下媚上的特点戏剧化地呈现出来。在这里,作者以脚本所提供的情节为基础,按照情节发展的多幅画面,从多个方面直观、鲜明地刻画了华威先生热衷于开会、不干实事的本质。

丁聪版在华威先生发言时着重使用近景,以便表现他发言时的状态,所有的观众表情都是一脸嫌弃地看着他,满幅的厌恶感。当华威先生在进行发言时,丁聪版都安排了近景进行处理(如图7、图10)。近景产生的接近感,可以将人物状态交代得很清楚,给观众以深刻的印象。孙达明版在华威先生发言时,画面上着重强调他发言时的背景与观众的反应。他像一个无人问津的小丑,卖力地做着自己的表演。孙达明版安排中景甚至全景进行,强调他发言时的环境和背景。图幅7中,华威先生发言的前景被会场的人所遮挡,他处于画面中心,但是前景过于繁杂,不利于读者观察华威先生的表现(如图11)。在图幅12中,华威先生一手燃着雪茄一手高举两个意见,我们只能看到华威先生的背影。直面我们的,是台下东倒西歪的听众。对于华威先生的发言充耳不闻(如图12)。图幅15,采用了全景俯视的安排,华威先生立于会议室中心,胸前立起两指讲着“两点意见”,始终无人看着华威先生(如图13)。

从图像描绘的角度看单幅图像,丁聪版比孙达明版阐释更加到位。他通过画面内容清晰展现华威先生发言的不同动作、神态,从多个侧面直观鲜明地刻画了他谄媚的态度,做到了语图互释。孙达明版画面着重于他发言的环境与听众身上,读者对于华威先生态度的掌握则需要从文字上进行,图文配合得并不是很好。连环画中的图像在脚本的辅助下,对原著进行了视觉化转换,将原本用语言符号描写的、在时间上延展的暗示性事物转换为用图像描绘的、在空间中并列的可视性事物,从而实现了对原著的图像表达。

四、结语

连环画艺术兼有文学与绘画两种艺术形式之特長,但又不同于一般的文学与绘画。它是靠文学语言与图像的密切配合,共同塑造形象、描绘故事、表达主题、反映社会生活的。古希腊哲学家亚里士多德认为感性世界是第一性实体,艺术所模仿的客观世界是真实的存在。艺术对现实的模仿应通过对事物本质规律的模仿而比现实更真实、更理想。张天翼根据生活原型创作小说也是一种模仿,艺术源于生活且高于生活。而编绘者根据《华威先生》小说进行的连环画改编也是一种模仿,在模仿中进行再创造。从文字到图画的再创造为经典作品增添新的阐释空间同时,也为连环画中的语图关系呈现出不同的表现形式。图文之间产生的相互补充、相互制约关系,这种关系形成的艺术效果是任何单纯的文字或图像所无法比拟的。研究语图关系,可以帮助我们理解这个图像文化盛行的时代。

参考文献:

[1]白宇.谈连环画脚本[J].美术,1958(7):30-31.

[2]李建军.小说修辞研究[M].南昌:二十一世纪出版社,2019:109.

[3]福斯特.小说面面观[M].苏炳文,译.广州:花城出版社,1984:148.

[4]白宇.连环画学概论[M].济南:山东美术出版社,1997:108.

[5]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1979:83.

作者简介:

张亚健,湖南师范大学中国现当代文学专业研究生。

赵树勤,博士,湖南师范大学文学院教授、博士生导师。