石峁皇城台石雕的几点认识

2022-05-23陈小三

陈小三

(山西大学考古学院)

位于黄土高原北缘的石峁遗址是近年来最为重要的一项考古发现,面积达400余万平方米的巨大石城,刷新了学界对龙山时代黄土高原文明进程的认识。石峁遗址腹心地区的皇城台遗址点揭露出带有石砌护墙的高大台基,显示该遗址点非同寻常。之后在皇城台南护墙及夹道出土了一批带有各类纹样的石雕,更加凸显了该地点的特殊性。目前石峁遗址共发现石雕64件,其中塑像4件、立柱2件,其余均为平面石雕。占绝对数量优势的平面石雕,纹饰组合相对复杂,有单体式、对称式等。研究者已经指出,这批石雕部分纹样与江汉地区的后石家河文化中的神祖纹玉雕、二里头文化中的绿松石牌饰等纹样相似。

石峁石雕中仍有不少镶嵌在皇城台南护墙上,由于彼此之间的纹样没有明显的组合关系,加之个别石雕(如10号)还有倒置现象,多数学者认为皇城台南护墙上的石雕既可能是局部坍塌之后重新修葺的,也不排除是在修建皇城台南护墙时从其它建筑上移置的可能。尽管目前可能已经失去了石雕的原始状态以及最初使用的相关背景信息,但这些巨大幅面的石雕,尤其是长条状的组合纹样,仍然显示出这些石雕是与曾经生活在这里的人群的精神信仰息息相关的器物。

本文利用已经刊布的资料辨析了石峁石雕上的几例虎纹;讨论了石雕上的虎食人图案及其与商周时期同类纹饰的内涵、石雕与公元前2000年前后诸文化中所见神面纹的区别及联系;最后讨论石雕上纹样与青铜器上所见兽面纹的关系。

一、石峁石雕的几例虎纹辨析

老虎是石峁石雕上一类重要的题材,辨明这些虎纹,对于认识这类题材的内涵和它们在石峁石雕中的独特性都有意义。

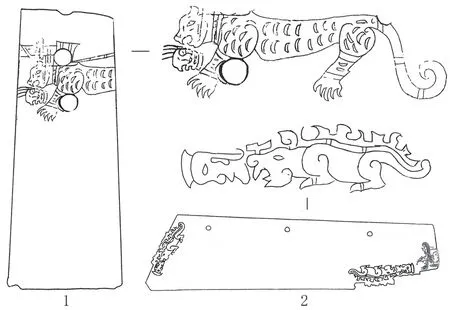

从41号石雕上带獠牙和斑纹的虎来看,在虎头部还表现出了小的虎耳(图一,1)。34号石雕,原报道认为是两匹“脖颈处以细线阴刻鬃毛”的马,中间是一牛头(图一,2);王仁湘已指出34号石雕两侧为虎,中央为牛。34号石雕在虎的头部也表现出了这种耳朵,与41号石雕虎耳相似。34号石雕上两侧的动物造型,脖子很短、耳朵很小,与脖子细长、耳朵较长的马明显有别。从头、身的比例来看,似乎老虎的可能性更大。细审34号石雕,左侧的虎,背部靠上的确可见一道与身躯同向的阴线。左侧老虎的尾部,并非一气呵成,有修改的痕迹。背部偏上的这道阴线,甚至不排除是误刻的可能,未必有实际意义。

第26号石雕上表现的是人射箭狩猎的场景,被猎杀的动物,已经四肢弯曲倒下(图一,3)。原报道认为表现的是“人射马”的场景。实际上,在射杀的动物的头部,也有一个小的凸节,做法与上述41、34号石雕上的虎耳很接近。带有凸节状小耳朵的虎头,在后石家河玉器上面也很常见,肖家屋脊遗址中发现有一批玉虎头,均带有小的双耳;在谭家岭不仅发现有带双耳的玉虎头,还有多件玉虎侧面的剪影玉雕,这些玉虎多呈匍匐状,部分雕出了獠牙,但无一例外,头部均有小凸节来表现虎耳(图一,4、5)。

从文献记载和汉代画像石等图像资料看,射杀老虎,一直到秦汉时期仍是消除虎患的主要方式。如《史记》卷一〇九《李将军列传》记载:“(李)广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之石也。……广所居郡闻有虎,尝自射之。及居右北平射虎,虎腾伤广,广亦竟射杀之。”因此综合头部的凸节,和猛兽易伤人、不易接近、需要射杀等因素来看,26号石雕表现的可能也是人射杀老虎的场景。如果是野马的话,采用驱逐、围猎或者设置陷阱的方式,似乎更为容易。

《研究》一文指出24号石雕(图一,6)中央神面两侧的图像是老虎。这是很精辟的认识。王仁湘还曾用剪纸来形象地说明神面的两侧展开的图像为老虎。需要指出的是24号石雕上的两只老虎,头部也可见到如上述41、34号石雕上虎头部的凸起,表现的正是虎耳。但虎尾的表现方式特别,有两个上卷的虎尾,这种表现方式在虎食人图像中很常见,如下文涉及到的一首双身的人、一首双身的老虎等。研究者认为虎食人图像的老虎,或双身、或相对,这种处理是为了让整个纹饰布局平衡采取的艺术手法。

图一 石峁石雕的虎头与后石家河玉虎

图二 石峁30 号石雕纹饰(1~4)与24 号石雕虎纹(5)的比较

图三 两种人像图案

有了对24号石雕上虎纹的认识,我们可以分析一下30号圆柱状石雕上的纹样。报道中认为该石雕一侧是带胡须的人面,另一侧是带獠牙的人面(图二,1、2)。所谓的带獠牙的人面,表现的应该也是老虎。首先是老虎头部也见一双内卷的耳朵,其次虎头下部的纹饰可以看做是老虎的上肢,而人面一侧的胡须,如果我们贴在虎头一侧纹饰的下面,表现的可能是后肢和尾巴。我们将拼贴后的图像(图二,3)与24号石雕上的虎纹(图二,5)比较的话,可以发现它们各个部位都可以对应上。尤其是将前肢翻转之后(图二,4),与24号石雕上的虎纹更加接近。相比较30号石雕的虎纹,缺少24号石雕虎纹的躯干,大约是30号石雕为柱状,虎头和上肢在一面,下肢和尾巴在另一面,圆柱无疑可以充当其躯干。为何虎头下面的前肢方向与24号石雕上的虎纹相反?这与圆柱石雕另一侧的人面大概有关。这件柱状石雕,表现的是虎扑向人的图像。因为另一侧是人面,老虎的前肢翻转,恰与图案主题契合。这是目前所见最早的立体的“虎噬人”图像。当然单看人面一侧的虎的下肢和尾巴,也可以理解为人面的胡须,因为在47号柱状石雕的兽面上,也可以看到胡须;但如果将这件圆柱石雕作为整体理解,显然是作为虎的下肢和尾巴来看更为合理。将人面下方的纹饰理解为胡须或者虎的下肢及尾巴,看起来矛盾,实际上并不冲突。一件圆柱状石雕两面纹饰,分别独立成图,整体理解又是另一个图像,更加突出了石雕的幻化特征和神秘性。

陈星灿在讨论“虎噬人”图像时,曾经列举了很多民族志中猎人穿着虎皮进行狩猎的例子。这种例子也见于传世文献中。如《左传》僖公二十八年记载,晋楚城濮之战中,晋国下军副将胥臣在与楚国联军陈、蔡两国的军队战斗时“蒙马以虎皮,先犯陈、蔡。陈、蔡奔,楚右师溃”。胥臣用虎皮蒙马,大概也是借用老虎威猛的缘故。24号石雕与30号石雕上的虎纹并不是我们惯常看到的老虎形象,由于整个图样是铺开的,会不会是中央的神面或人面披着虎皮的形象?

二、“虎噬人”及“鹰攫人”图像分析

老虎是北半球地区生活的最为凶猛的肉食动物,目前所见最早的成系统的文字资料甲骨文中有很多关于擒获老虎的记录。更早的图像资料中,有一类是学界习称的“虎噬人”纹,相关器物如相当于殷墟一期左右的阜南台家寺与三星堆祭祀坑分别发现的龙虎尊。年代更早的图像资料,有郑州商城宫殿区发掘所获的,年代相当于二里岗下层文化时期的一片带纹饰的陶簋残片(图三,1)。在石峁皇城台发现的编号为41号的条形石雕,因为老虎嘴内有獠牙、身上带有条斑且尾巴上卷,两只相对的虎中央是一个人头,整幅图案表现的无疑也是通常所谓的“虎噬人”图像(图一,1)。以往这类图像多见于商代到西周早期的铜器上,皇城台石雕的发现,大大提前了这类石雕出现的时间,而且对于认识石峁遗址的其它虎纹乃至这类纹样的内涵,都有助益。

皇城台6号石雕,图案表现的是一个面部朝前,双臂弯曲撑地的力士形象(图三,2)。这幅石雕的人物形象,恰与郑州商城宫殿区发现的陶簋残片上“虎噬人”图案中的人物形象接近(图三,1)。郑州商城“虎噬人”纹陶片,不仅表现出了人的头部、前肢,也有双腿;石峁6号石雕,只是表现出了人的头部和前肢,人面下的类似于心形的图案,与郑州商城“虎噬人”纹陶片的人物下肢整体形态接近,可能是上述郑州商城这类纹饰的躯干和下肢的高度省减。以往学者已经指出,“虎噬人”图像可分为仅表现人头和表现人头及躯干的两类,认为从形态学上,前者可以看做是后者的省减。石峁41号石雕,在双虎的正中仅仅有一个人首,可能是彻底省去了人体的躯干。之前所见的“虎噬人”图像,如阜南月牙河、广汉三星堆所见的“虎噬人”尊上的虎为一首双身;从郑州商城发现的陶片来看,“虎噬人”纹中的人,也可以是一首双身的形象。

石峁所见的“虎噬人”图像,以往也见于龙山—二里头文化阶段的玉器上。现藏弗利尔美术馆的一件玉刀上有两处“虎噬人”纹(图四,2)。邓淑苹还曾介绍过一件养德堂收藏的带“虎噬人”纹的玉圭,其两侧的纹饰结合起来可以看出,老虎身躯是完整的(图四,1)。她认为从玉质看,弗利尔玉刀及养德堂虎纹圭可能是秦晋地区的古物。

鹰与虎是龙山文化以及后石家河文化中两种重要的动物形象。与上述“虎噬人”纹玉器主题近似的还有一类“鹰攫人”纹玉器。巫鸿最早将这类玉鹰和《左传·昭公十七年》记载的郯子追述的少皞氏以鸟为官相联系,认为这些玉雕是东方少皞族的遗物。

目前所见的带有“鹰攫人首”玉器,有2件传世品。故宫博物院收藏的一件,鹰的羽翼下有一对相背的人首(图五,1)。上海博物馆的一件,主体是侧面的鹰,鹰爪下也有一个人首(图五,2)。从构图来看,笔者认为它们与上述“虎噬人”图案的内涵相似。只是这种鹰崇拜没有像“虎噬人”图案那样被传承下来。石峁“虎噬人”石雕的人首与养德堂、弗利尔美术馆“虎噬人”图像上的人首很像,都带有低矮的冠(图六,1~3),而且与上海博物馆及故宫博物院所藏的鹰攫人图案上的人首图案极像(图六,4、5)。这说明“虎噬人”及“鹰攫人”这类图案的内涵,应该综合考察。石峁30号石雕,内涵为“虎噬人”,其中石雕顶部有圆形的帽子(图二,1),可能就是上述这种冠的形象。

图四 传世玉器上的“虎噬人”纹

图五 传世玉器上的“鹰攫人”纹

图六 “虎噬人”(1~3)及“鹰攫人”(4、5)图像上的人首

此外,还可以见到一组龙山文化阶段的玉器,尤其是一组玉圭上,玉圭的一面是鹰,另一面是兽面或者神面。学者多指出这种图像表现的是一种图腾神向人格神的转变和过渡。

关于“虎噬人”图像的内涵,或认为“虎噬人”图像中的人是巫师,老虎则是巫师沟通天地的助手。或认为“虎噬人”图像上的人,从服饰来看是羌人,虎食羌人表现的是一种诅咒巫术。巫鸿认为“虎噬人”及“鹰攫人”分别是用人牲给老虎或者鹰献祭。

之所以给虎、鹰献祭,主要是鹰与虎是北方地区所见的天地间最为凶悍的禽兽,是勇猛有力量的象征。虎与商周时期的军队及战争有密切的联系。西周时期军队称为虎臣或虎贲。春秋时期齐国铜器叔尸钟及叔尸镈铭文中有齐侯册命叔尸“政于三军”,叔尸要“小心恭齐,灵力若虎,勤劳其政事”的记述。形容叔尸“灵力若虎”是因叔尸掌管军队的缘故。先秦时期男性多用虎作人名,如崇侯虎、召伯虎等。军队称为虎贲等等,大概均是取老虎威猛的缘故。尽管鹰与人首组合的纹样,没有流传下来,但是文献中,还是保留了不少用鹰来形容勇猛的例子。如《诗经·大明》形容武王克商时“维师尚父,时维鹰扬”,程俊英翻译为“三军统帅师尚父,好像雄鹰在飞扬”。《左传》文公十八年、襄公二十五年,形容要迅速去除邪恶势力时,两次提到“诛之,如鹰鹯之逐鸟雀也”。晚商到西周阶段,“虎噬人”图像还见于多件钺、车軎等器物上。兵器上有虎噬人图像,可能也表示的是用人献祭,希望虎神降临,带来灵力,能有力地斩杀敌人。车軎上的这类图案,可能也是希望通过献祭使虎神降临,能借助老虎的灵力使车轮如虎一般迅捷。“虎噬人”图像内涵复杂,这里仅仅指出的是与献祭有明显联系的几例。

综合石峁遗址30、41号等石雕上的纹饰来看,在石峁遗址最兴盛的阶段,已经出现了后世广泛流传的立体的“虎噬人”图像。见于传世玉器上的“鹰攫人首”图案,尽管目前在石峁还未见到同样的题材,但是石峁遗址中发现的体型硕大的双翼张开的陶鹰,很明显是一种特殊的礼器。这种突出鹰、虎类凶猛禽兽的现象,以及大量的图像与龙山文化和后石家河文化相似,都反映出石峁石雕的年代就在公元前2000年前后。

三、皇城台石雕的特殊性

石峁遗址皇城台发现的石雕图案,《研究》一文中已经指出,41、11、1号等纹样,均可在后石家河玉器上找到接近的图案;8、24号石雕中央神面纹两侧的纹饰分别与二里头遗址发现的镶嵌绿松石龙和绿松石牌饰上的图案相似。这些结论确然可信。杨建芳也曾指出过石峁遗址采集的玉虎头及鹰形笄,均是典型的后石家河文化风格玉器。邵晶以此为线索,讨论了石峁与后石家河文化交流的路线问题。可以补充的是,不少石峁神面石雕上带有圆形的耳珰(6、9、11号石雕正面纹饰,24号石雕侧面纹饰,28、30号石雕带胡须的一面,47号石雕)。这类耳珰在后石家河文化中也很常见,也是石峁石雕与石家河文化玉器的联系之一。

据研究,大约在公元前3500年,中原地区的诸考古学文化之间已经形成了广泛的交流网络,在相当大的范围内形成了共享的宇宙观、天文历法、高等级物品的制作等。尽管已经具有了这种文化共性,但在不同地区,物质文化面貌的差别仍然十分明显。到了公元前2000年左右,这种大范围的相似性进一步增强,尤其是在玉器纹饰方面表现出更多的共性,以神面纹玉雕来看,在龙山文化、后石家河文化、陶寺文化、石峁遗址中均有相近或者相关的玉器或石雕发现,这种现象凸显出伴随强权政体的出现,各地区人群在构建信仰或沟通人神方面进行的尝试。

但上述这些共性中又孕育出很大的不同,简单比较来看,在龙山文化与后石家河文化中发现的玉雕,体型和纹饰图案都很小。肖家屋脊、谭家岭等地发现的后石家河文化的玉器,多数出于瓮棺葬内。瓮棺是一种私密、个人化的空间,目前学界普遍认为这些小型、具有人面特征的玉器是祖先崇拜的偶像。邓淑苹将龙山文化、后石家河文化中所见的古玉上雕刻的造型奇特、似人似兽的纹样,称为“神祖纹”,表达了古人观念中,神祗、祖先、神灵三位一体、可以互相转化的宗教信仰。石峁石雕与后石家河文化玉器的最突出的差异大概还是在使用理念方面。暂且不考虑石峁遗址的这些石雕是否移动过,单从硕大的造型、精致的纹样看,这些器物应该是放置在一个公共的场合,供最上层的特权阶层乃至是普通大众瞻仰、膜拜,不然无需将纹样做的如此庞大。这是石峁石雕与个体极小,适合放在手边或者是近距离观察,而不适合向公众展示、具有私人物品特征的后石家河文化、龙山文化等带神祖纹玉器之间的显著差别。李新伟看过初稿之后,提示笔者在后石家河文化中,可以见到数量庞大的陶杯,足见江汉地区也有特殊的公共仪式传统,后石家河文化的玉器也应做如是理解。瓮棺虽是私人化的空间,但是它的葬仪却属于社会公共礼仪的一部分。石峁皇城台石雕体型庞大,而放在瓮棺内的后石家河文化玉器体型较小,它们应该代表了不同的公共仪式传统。

石峁遗址皇城台所处的位置比较特殊,如果这些石雕基本还保留在原地,石峁人站立在皇城台的入口处,眼前矗立着巍峨的石城,顺着夹道登上皇城台顶部的大平台,石雕所在的南护墙及夹道处是必经之路。巨幅石雕显然增加了这处高台的神秘性和威严性,更加凸显石峁上层集团的威权。即便这些石雕是从别的建筑拆除下来再次使用的,它的体型及纹样表现出的神秘庄严感也不言自明。或许还可以这样理解,这些石雕在一定意义上昭示了某一时段内石峁上层贵族在宗教礼仪方面所作出的尝试。

四、石峁神面石雕与青铜器兽面纹的关系

商周青铜器上最为流行的兽面纹,多数学者主张这类纹饰源自良渚文化中的兽面纹;但也有学者不同意这种看法。目前所见的考古资料显示,在二里岗上层文化时期,青铜器上才开始流行兽面纹,这类纹饰一直流行到了西周中期阶段,此后基本退出历史舞台。二里岗阶段的这类兽面纹,最早可以追溯到什么时候?王青在分析二里头遗址发现的兽面纹骨匕(2004VH285:8)时指出,这件条带状的兽面纹已具备了二里岗上层时期流行的凸线状兽面纹的基本特征。二里头发现的兽面纹,就是商代青铜器上兽面纹的来源。

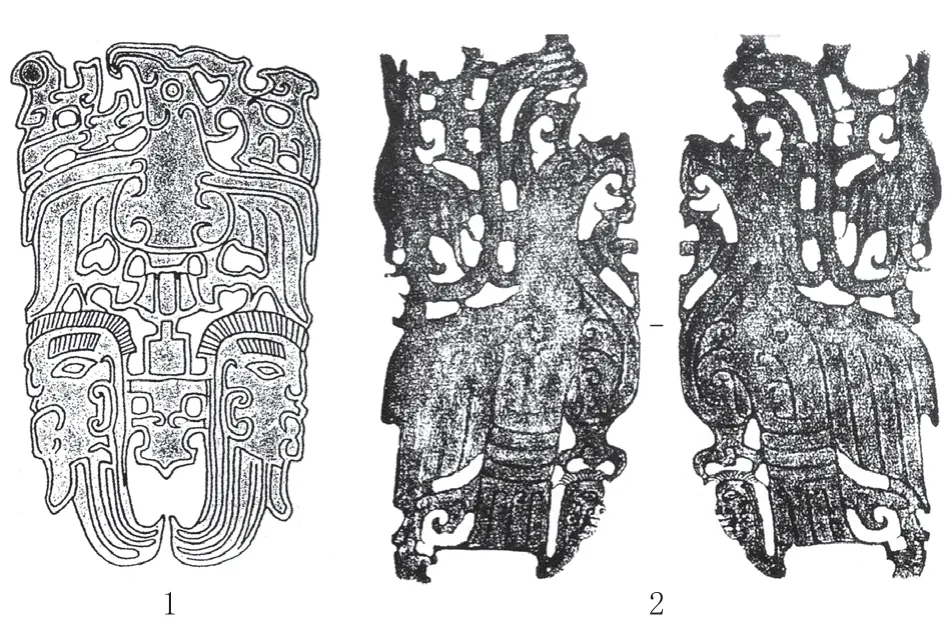

《研究》一文在分析带人面或者神面雕像时,分为“无发无冠”“有发无冠”“有发有冠”三种,其中最复杂的“有发有冠”纹饰,均是来自长条状的、体型最大的11、24号石雕(图一,6)。因此可以认为这类兼具人面、兽面的“有发有冠”神面纹大约是石峁石雕上等级最高的一类纹饰。这类纹饰,应是商周青铜器上常见的条带状兽面纹的来源。

在石峁遗址发现的石雕上,还有蛇纹(16、37号)、龙纹(8号),这些纹样在二里头遗址中也比较常见。《研究》已经指出石峁遗址的8号石雕图案,与二里头遗址出土的镶嵌绿松石龙十分接近。石峁石雕上所见的神秘化的纹样,应是兽面纹的直接来源。

首先是青铜器上的兽面纹,至迟从二里岗文化时期开始出现,是一种多段、重复的图案,有很多学者认为这类纹饰没有特别的内涵,纯粹是装饰性纹样。因为青铜礼器是祭祀时重要的物品,附着在器身的兽面纹理应具备一定的功能。以往的研究中,也有学者将兽面纹的来源追溯到良渚文化的玉琮上。笔者认为两者纹样之间的差距过大,图案之间的联系太少。后来随着龙山文化和后石家河文化玉器的发现,如臣字目确实与铜器兽面纹有一定联系,但上述两支文化的玉器上的神祖纹又显得过于微小,而且也没有呈现出条带状分布的特征。反倒是在石峁皇城台石雕中,除了纹饰带有臣字目,呈现条带状分布之外,硕大的造型,表现出这类纹饰可能是在一定阶段内,石峁人接受和认可的一种神像,是具有公共性质的一类图案。

其次青铜器上的兽面纹的主体是一个带有臣字目的兽面,这些特征在石峁石雕上也是存在的。二里岗文化时期,青铜器上的兽面纹开始流行,这一时期的兽面纹一般呈条带状分布,除了主体的兽头之外,一般带有长条形的身躯。石峁遗址发现的11号石雕正面的纹饰身躯不是很明显,但侧面的两个半身兽面,则带有明显的上扬然后向下弯折的躯干。至于臣字目,石峁遗址9~11、21、24、30号等石雕上,都带有臣字目。

第三是兽面纹一般为条带状分布,两侧常见其他纹饰做补白的现象。这种纹饰的构图和分布特点,可能也是继承了石峁石雕的特征。如石峁石雕中11、24、41号石雕,均呈条带状分布,其中11、24号条带状石雕的两侧都存在利用小纹饰做补白的现象。

目前二里头文化时期的铜器上尚未见到兽面纹,但上述二里头遗址骨雕上的纹饰显示出二里头文化中也存在兽面纹。业已积累的材料和已有的研究表明,二里头文化在礼仪制度方面,广泛学习和借鉴了周邻地区的文化。如二里头文化的牙璋是借鉴和吸收周邻文化的结果;最新的研究表明,在礼器中觚可能辗转继承了良渚文化中的漆觚。近年来,在石峁遗址曾经发现有多件齿轮形器,而同样形制的器物在陶寺遗址中也有发现,在二里头文化时期晋南地区的东下冯遗址中也有一些铜器和石范存在。这些线索启示我们在讨论二里头遗址铜器产生和发展的过程中,除了传统的河西走廊地区的冶金资料值得重视之外,上述的发现或许能暗示出北亚草原地区通过黄土高原北缘,顺着黄河两岸可能就传播到了中原地区。在二里头文化广泛吸收和借鉴周邻文化的背景下,将石峁遗址的这种大兽面纹传统继承下来,也是很可能的事情。

青铜器大多在祭祀、宴享等场合使用,器身附带的兽面纹也具有一定的公众性。张光直认为铜器上的纹样在祭祀过程中具有帮助巫师沟通神灵的作用。其实石峁皇城台石雕可能也有相似的功能。皇城台是石峁遗址的一处圣地,石雕所在的大台基正是最高地点所在,这些石雕矗立在遗址制高点上,尤其是那些带有神面纹的石雕,沟通人神、辅助祭祀可能也是它们最重要的功能,这恰恰也是三代青铜礼器祭祀的核心。

最后需要说明的是,石峁遗址极具特殊性,要准确把握这些石雕的内涵,并不是一件容易的事情。这些考古发现一次次说明夏商周时期流行的物质文化,具有深厚的史前文化基础。相信随着对夏商周时期考古的深入解读,也会促进和更新我们今天对石峁石雕的认识。

[1]a.陕西省考古研究院,等.陕西神木市石峁遗址皇城台大台基遗迹[J].考古,2020(7).b.陕西省考古研究院,等.石峁遗址皇城台地点2016~2019 年度考古新发现[J].考古与文物,2020(4).

[2]孙周勇,邵晶.石峁遗址皇城台大台基出土石雕研究[J].考古与文物,2020(4).以下简称《研究》,凡出此文的观点不再另注。

[3]王仁湘.石峁石雕:艺术传统与历史因缘[J].中华文化论坛,2019(6).

[4]湖北省荆州博物馆,等.肖家屋脊[M].北京:文物出版社,1999:324-326.下文引用肖家屋脊的玉器资料,不再另注。

[5]湖北省文物考古研究所,等.石家河遗珍——谭家岭出土玉器精粹[M].北京:科学出版社,2019:20-43.下文引用谭家岭地点的玉器资料,不再另注。

[6]王子今.秦汉交通考古:秦汉驿道虎灾[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[7]王仁湘.虎变.“器晤”公众号.2020-2-10.

[8]张光直.商周青铜器上的动物纹样[J].考古与文物,1981(2).

[9]姚孝遂.殷墟甲骨刻辞类纂[M].北京:中华书局,2011:635.

[10]a.月牙河尊参见《中国青铜器全集》编辑委员会.中国青铜器全集1[M].北京:文物出版社,1996:NO.115,116.b.三星堆尊参见《中国青铜器全集》编辑委员会.中国青铜器全集14[M].北京:文物出版社,1995:NO.87,88.

[11]河南省文物考古研究所.郑州商城——1953~1985 年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001:267-270,彩版六.也有学者对这一图像是否为“虎噬人”图像提出质疑,见汤威,张巍.郑州商城“人兽母题”陶片图案复原及相关问题探讨[J].中国历史文物,2008(1).但从兽首嘴中的獠牙来看,应该如报告中所称表现的是虎。

[12]陈星灿.“虎食人卣”及相关图像的史影蠡测[C]∥俞伟超先生纪念文集·学术卷.北京:文物出版社,2009.本文不再一一罗列各家对“虎食人”图像的各种看法,可参看陈文注释4。下文引用陈文不再另注。

[13]江伊莉,古方.美国博物馆藏中国早期玉器[M].北京:科学出版社,2009:184,185.

[14]邓淑苹.雕有神组纹与相关纹饰的有刃玉器[C]∥刘敦愿先生纪念文集.济南:山东大学出版社,1998.

[15]a.巫鸿.一组早期的玉石雕刻[J].美术研究,1979(1).b.李学勤.古玉上的鹰和人首[C]∥李学勤集.哈尔滨:黑龙江教育出版社,1989.

[16]a.刘敦愿.未曾得到充分发展的鹰崇拜[C]∥美术考古与古代文明.北京:人民美术出版社,2007.b.王青.象物转喻—早期中国玉礼器创作的思维模式[C]∥远方图物—早期中国神灵考古探索.上海:上海古籍出版社,2019:135-141.

[17]同[15]a.

[18]同[8].

[19]徐良高.商周青铜器“人兽母题”纹饰考释[J].考古,1991(5).

[20]同[15]a.

[21]同[19].

[22]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(修订增补本)[M].北京:中华书局,2007:NO.278-10,285.

[23]程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,2012:265.

[24]卢昉.中国古代青铜器整理与研究·人兽母题纹饰卷[M].北京:科学出版社,2016.

[25]杨建芳.“窜三苗于三危”的考古学研究[J].东南文化,1998(2).

[26]邵晶.论石峁文化与后石家河文化的远程交流[J].中原文物,2021(3).

[27]李新伟.中国史前社会上层远距离交流网的形成[J].文物,2015(4).

[28]同[14].

[29]主张这种意见的学者很多,如a.林巳奈夫著,常耀华等译.神与兽的纹样学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.b.李学勤.良渚文化玉器与饕餮纹的演变[C]∥走出疑古时代.长春:长春出版社,2007.c.李新伟.良渚文化“神人兽面”图像的内涵及演变[J].文物,2021(6).

[30]周苏平,张懋鎔.中国古代青铜器纹饰渊源试探[J].文博,1986(6).

[31]王青,赵江运,赵海涛.二里头遗址新见神灵及动物形象的复原和初步认识[J].考古,2020(2).

[32]严志斌.漆觚、圆陶片与柄形器[J].中国国家博物馆馆刊,2020(1).

[33]神木石峁文化研究会.石峁玉器[M].北京:文物出版社,2018:147-160.

[34]高江涛,何努.陶寺遗址出土铜器初探[J].南方文物,2014(1).

[35]中国社会科学院考古研究所,等.夏县东下冯[M].北京:文物出版社,1988.

[36]同[8].