陕西神木石峁遗址皇城台“蛇纹鬲”遗存石砌院落发掘简报*

2022-05-23陕西省考古研究院榆林市文物考古勘探工作队神木市石峁遗址管理处

陕西省考古研究院 榆林市文物考古勘探工作队 神木市石峁遗址管理处

石峁遗址位于陕西省神木市高家堡镇东侧、秃尾河及其支流洞川沟交汇处的土石山峁之上,距高家堡镇约1.5千米(图一)。该遗址由皇城台、内城和外城三重城垣构成,总面积超过400万平方米,是河套地区一处龙山晚期至夏代早期之间的超大型中心聚落。

图一 石峁遗址地理位置示意图

图二 皇城台发掘分区图(东—西)

“皇城台”名称来源于当地百姓的称呼,是内城中一处相对独立的山峁,被内城和外城重重拱卫。皇城台北、西、南三面临沟,仅东部偏南处的马鞍部与其他山峁相连,地形险峻。在山峁东侧修建有一处四围包砌台阶状石砌护墙的独立台城,整体呈顶小底大的金字塔状,高大巍峨,气势恢宏。皇城台的大规模发掘始于2016年,由于该地点面积较大,依照勘察了解的皇城台功能区(门址、护墙、台顶等),发掘工作分片区、分年度逐次展开(图二)。2016~2018年,主要完成了皇城台门址和东护墙北段上部的清理揭露。2018年秋,开始对皇城台顶部进行“摸索式”发掘。经发掘确认,皇城台台顶偏东处存在一处石峁文化时期的大型高台建筑基址,并分布有大量重要遗迹,如大型房址、石砌院墙以及原已发现的“池苑”等遗迹,故将其简称为“大台基”。经连续两年的工作,至2019年已基本廓清了大台基的四至范围,发掘揭露出南侧护墙,同时确认了其它三面护墙的大致位置和基本走向。经确认,大台基平面大致呈圆角方形,方向呈东偏北约30°。台基结构为夯筑而成的高台建筑,以夯土(垫土)筑成台芯,四周以石墙包边护砌,每边长约130米,总面积约16000平方米。据残存高度估算,台体原高度应不低于5米。

2019年在发掘揭露大台基南护墙过程中,在台顶西南部发现一处下沉式大型石砌院落,该建筑系皇城台大台基废弃后,新的文化族群在此活动,破坏了顶部原有建筑并下挖台芯垫土而建成,编号为大台基“一号院落”,现将发掘情况简报如下。为便于表述,下文将以皇城台大台基所在方位东偏北约30°为东向,描述介绍遗迹间的关系。

一、遗迹

(一)基本结构及地层堆积

一号院落位于皇城台大台基西南部,东距大台基东南角约80米,南距大台基南护墙约10米。2019年为寻找大台基四至范围,曾在南护墙自东向西80米处布设探沟,发现一段南北向石墙,与南护墙走向大致垂直,最初判断为大台基西护墙,后经局部发掘,确认其为台基顶部的一处石峁文化时期的建筑遗存。建筑由石墙包土筑台,顶部有同时代的石墙、白灰面房址以及“蛇纹鬲”遗存时期的石砌建筑。因台顶堆积较薄,后期又在此耕种、栽植苗木,揭去表土后遗迹多已出露,多遭破坏,保存状况较差。一号院落紧邻该建筑的西侧墙体,为一处在大台基顶部下挖台芯垫土而建的下沉式院落建筑(图三)。

一号院落由一组3座石砌联排式房址和外围的石砌院墙组成,整体平面呈长方形,其范围南北长22、东西宽15.2米,总面积超过334平方米。外围院墙尚存东、北两段墙体,两墙走向基本垂直,相接处呈圆角,东段南端被后期进出其东侧建筑的踏步所叠压。3座房址修建于院落中部,在院墙和房址墙体间形成东、北两条夹道,并相互连通。房址中位于中间者规模较大,两侧略小,倚靠大房子南北两侧向西缩建而成,平面略呈“凸”字形。房址的东墙、南墙、北墙保存较好,西墙已无存,据此推测门道应朝向西(图四、五)。

图三 一号院落与大台基位置示意图(上为东)

大台基顶部在考古发掘前,为村民的传统耕种区域,曾经历过大规模土地平整。一号院落的发掘区域因本体系下挖修筑,东侧曾修建有建筑,故已被修整为东北高西南低的缓坡状。院落西侧因近现代坟地而遭到破坏。

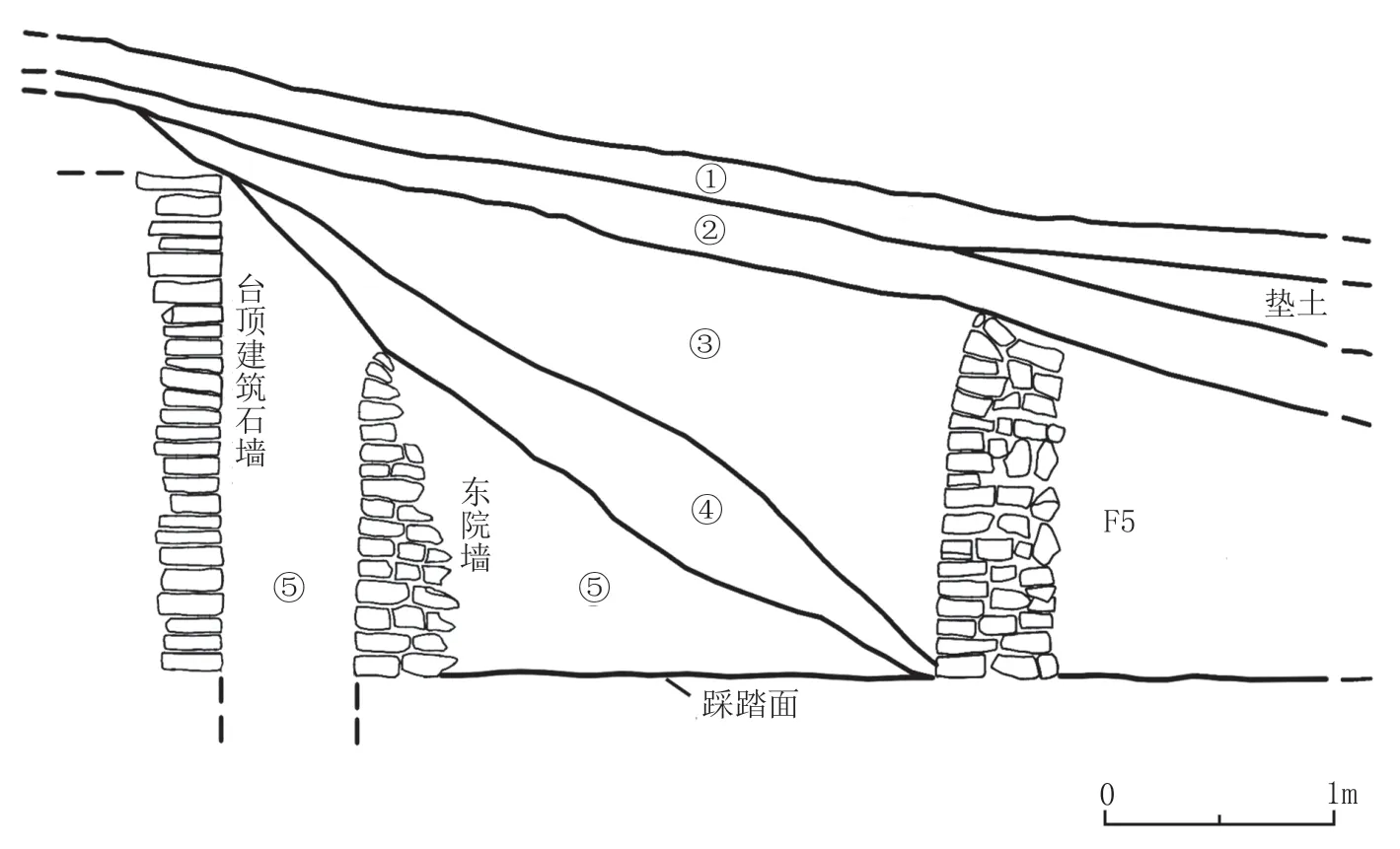

发掘区域地层堆积简单清晰,土质、土色、包含物及堆积状况较易辨明,现选择院墙东夹道剖面为例,对地层堆积及一号院落与东侧建筑的位置关系进行介绍(图六)。

该剖面位于东夹道的中部,东侧为台顶建筑的石墙,西侧为三座房址中位置居中的F1的东墙。地层堆积情况如下:

第①层为黄色沙土,土质疏松,包含大量植物根系及小石块、碎骨、陶片、瓷片等。厚0.15~0.2米。系现代耕土层。第①层下在局部区域还有一层垫土,与第①层土色相近,略为致密,包含物较少。厚0~0.3米。

第②层为棕黑色沙土,分布于地势较低的区域,土质疏松,包含较多石块及陶片、碎骨。厚0.15~0.3米。陶片以石峁文化晚期陶片居多,还包含有一些“蛇纹鬲遗存”陶片,系夏商时期形成的堆积。房址残存石墙在②层下即已出露。

第③层为浅灰色土,呈倾斜状,质地松散,包含有草木灰、炭渣、少许石块和零星陶片。厚0~1.6米。系由东侧建筑向下倾倒的垃圾。

第④层为灰褐色土,呈倾斜状,质地较硬,包含有少许石块、陶片和大量红烧土颗粒。厚0~0.55米。陶片除石峁文化晚期陶片外,零星存在“蛇纹鬲遗存”陶片,亦系由东侧建筑向下倾倒的垃圾。

第⑤层为浅黄色沙土,质地较硬,厚0~1.5米。包含物较少,仅有少许石块,较为纯净。其下即为一层踩踏硬面,保存较差,呈黄褐色。经局部钻探,⑤层下还有时代更早的堆积,为保持院落的完整,未进一步向下发掘。

在院墙与东侧建筑石墙间的间隙内,填有浅黄色沙土,仅一层堆积,包含物较少,与夹道内第⑤层基本相同,未进一步向下清理。

(二)院墙

图四 一号院落遗迹平面图

院落墙体整体用石块砌筑,院落东墙、北墙残存下半部,南院墙在修筑踏步时已被破坏殆尽,根据院落内房址的朝向,推测院门在西部。东院墙长22、宽1.8、最高处残高2.3米。墙体内外立面均由规整的石块砌筑,墙芯以杂乱石块填充,石块之间以草拌泥为黏合剂粘接,草拌泥内可见炭屑、红烧土粒、动物碎骨等。东院墙南段墙体残存部分较宽,北段较窄,向内倾斜严重,宽度仅为南段墙体的一半,外侧立面保存较好,仍保存有整齐墙面;内侧立面保存较差,已无整齐墙面。根据上文对东夹道中部剖面的介绍可以发现,夹道底部堆积与石墙坍塌后形成的倒塌堆积不同,其内包含石块较少,与倒塌墙体的石方量明显不符,推测应是在墙体垮塌前,墙体上的大量石块已被人为从内侧拆走改做他用。

图五 一号院落鸟瞰

图六 一号院落东院墙地层剖面图

北院墙长14.4、宽1.4、最高处残高2.4米。砌筑方法与东院墙完全相同,外立面保存较好,内立面坍塌严重。北夹道剖面堆积亦可分为5层(图七)。其中仅第①、②层与东夹道内堆积完全相同,分别厚0.38~0.9米和0~0.55米,第③至第⑤层堆积则差异较大。第③层为疏松的浅灰色土,根据包含物的差异又可分为两个小层,其中③a层较薄,包含有小石块、红烧土颗粒、炭屑等,厚0~0.35米;③b层较厚,包含有较多的黄土块,厚0~0.8米。第④层为较硬的灰褐色土,包含有大量石块,系院墙倒塌形成的堆积,之间夹杂有大量的红烧土颗粒,厚0.3~0.95米。第⑤层为深灰色土,疏松,含大量草木灰。其下为黄褐色踩踏硬面,与东夹道内踩踏面相连,厚0~0.52米。在北院墙的西端,发现部分石墙,疑似为院落的西院墙,但与东院墙和北院墙连接处转角呈圆形不同,此段墙体系倚靠北院墙而建,石块之间并未咬合,可能系后期增建。墙体残长1.5、残高0.63米,因部分压于隔梁内而宽度不详。因隔梁西侧为一处近现代坟地,未扩方进一步发掘。另在北院墙的北侧也发现有石筑建筑遗存,未进一步发掘,情况暂不明。

(三)房址

三座连排石砌房址建于院落中部,均坐东面西,方向226°,整体平面布局呈“凸”字形,其中居中面积最大的房址编号为F1,南、北两侧面积略小的房址分别编号为F2、F3。三座房址彼此相互倚靠,结构呈左右对称,其中F1作为中心,最先修建,之后在其南、北两侧增建了F2与F3。F2、F3的面积与结构基本相同,分别倚靠F1南、北墙体砌筑东墙,但位置较F1整体向西缩进,并利用了F1南、北两侧墙体作为自身的北墙和南墙。三座房址的东墙、南墙、北墙均有保存,结构基本完整,西墙所在位置有晚期灰沟,已被全部破坏,门道已无存。3座房址南北全长18.9、东西残宽9.1米,残存部分总面积约172平方米。房址墙体砌筑方式与院墙基本相同,内、外立面均由较规整石块砌筑,墙芯内部填以较小的石块,石块之间同样用草拌泥为黏合剂粘接,草拌泥中可见碎小的陶片、动物碎骨等,三座房址石墙的内立面上还发现有多个壁柱槽。

图七 一号院落房址与北院墙地层剖面图(左边为北)

F1 开口于②层下,残存部分平面近方形,但根据两侧房址南、北墙体的位置,推测原进深应大于面宽(图八)。房址东墙保存较好,南墙、北墙部分被破坏,西墙无存。东墙长7.9、宽0.9、残高1.62米,内立面多已坍塌;南墙残长8.2、宽0.9、残高1.45米,墙体已断为两截;北墙向南侧倾斜,濒临倒塌,残长7.3、宽0.95、残高1.3米,整体室内面积残存约57平方米。墙体立面较规整,内部转角均呈直角,外部转角较圆弧,内立面遗留壁柱槽3处,东墙、南墙、北墙各1处,宽约18~30厘米。房址居住面保存较差,在西北角局部残留有白灰,遗留火烤痕迹,可以判断原居住面为白灰面,已被破坏,白灰面底部为一层红烧土面。居室西南部有一长方形坑穴灶,保存较好,长0.97、宽0.84、深仅0.06米,壁、底因火烤而呈现灰黑色,局部呈红褐色,填土为灰黑色土,夹杂炭粒、红烧土块等,在灶面上出土近乎完整的蛇纹鬲1件(F1②:1)。房址室内堆积可分为两层:F1①层为墙体倒塌堆积,黄褐色土,质疏松,包含大量石块、陶片,局部夹有较硬的黄土块;F1②层为浅灰色土,质疏松,堆积较薄,不连续分布,包含有小石块、红烧土颗粒、炭粒等,厚0.06~0.1米。

F2 开口于②层下,残存部分平面近长方形,进深大于面宽(图九)。F2东墙倚靠F1南墙东段修建,北墙即为F1的南墙,两段墙体均保存较好,而南墙部分被进出大型夯土台基的石砌踏步叠压,保存较差,西墙已无存。东墙长5、宽0.83、残高1.87米,南墙残长6.5、宽0.9、残高1.87米,残存室内面积约30平方米。墙体立面较规整,内部转角呈直角,外部转角圆弧,内立面遗留壁柱槽6处,其中东墙2处,南墙4处,宽约15~28厘米。居住面为一层黄褐色硬土面,局部有红烧土,保存较差,其上未发现敷设白灰面。居室西部中间有一圆形地面灶,存留有较厚的烧结面,直径约0.5米。发掘过程中,在灶址南侧发现一道东西向石墙,叠压于F2的居住面之上,应为一处晚期遗存,性质不详。房址室内堆积亦可分为两层,情况与F1内堆积大致相同。F2①层为深褐色的墙体倒塌堆积,土质疏松,包含大量石块、陶片;F2②层为浅灰色土,质疏松,堆积较薄,陶片较F1②层多,厚0.06~0.15米。

图八 F1 全景

F3 开口于②层下,平面形状与F2相似,亦进深大于面宽,F3东墙倚靠F1北墙东段修建,与F1共用其北侧墙体为隔墙。房址的东墙、北墙保存较好,西墙已无存。东墙长5、宽0.9、残高1.6米,北墙长7.3、宽0.95、残高1.65米,残存室内面积约30平方米。墙体立面较规整,内部转角呈直角,外部转角较圆弧。发掘过程中,在F3东北角外立面的石缝中发现一块鳄鱼骨板,边长2.1~2.3、厚0.6厘米,系草拌泥中的包含物(图一〇)。房址内立面发现壁柱槽4处,东墙、北墙各2处,宽约15~30厘米。房址居住面保存较好,为一层烧土硬面,其上有一层较薄的草木灰,居住面西南局部还被晚期的扰坑所破坏。在居住面上零散置有一些扁平的石块,似乎有意为之,用途不详。F3室内堆积亦可分为两层,与F1、F2大致相同。F3①层为深褐色的墙体倒塌堆积,土质疏松,包含石块、陶片较多;F3②层为灰色土,质疏松,堆积较薄,包含有小石块、红烧土颗粒、炭粒等,厚0.07~0.15米。

二、遗物

一号院落内出土遗物主要有陶器和石器。除个别出土于房址使用时期的堆积内,其他多数遗物均出土于院落废弃后的堆积内,遗物的时代存在着差异。

(一)陶器

图九 F2 全景

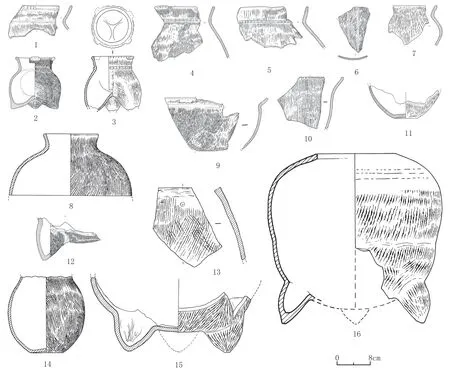

出土陶器在质地、纹饰和器型上存在着明显差异,根据这些差异可以分为A、B两组。A组器型主要有鬲、盆、高领罐、圆腹罐、三足瓮、盆等,陶器器表多饰细密绳纹,鬲与圆腹罐陶胎较薄,质地较细,鬲的裆部及袋足表面还贴有似蛇纹的波折泥条,圆腹罐底部微内凹。B组器型主要有斝、鬲、鼓腹罐、喇叭口罐、大口尊、三足瓮、粗柄豆、杯等,陶胎普遍较厚,器表多饰有篮纹和绳纹,绳纹明显较A组粗疏。两组陶器分别属于“蛇纹鬲遗存”和石峁文化。

A组 除1件近乎完整的鬲出土于F1灶址之上,其余均出土于三座房址与院墙内的堆积及叠压于其上的第②层内(标本编号“北院墙”与“东院墙”分别为院墙与房址间夹道内出土)。

鬲 标本②:1,器形较小,可复原。夹砂灰陶。口微侈,矮直领,腹外鼓,接三个矮袋足,连裆,夹角呈钝角,足跟外撇。口外有四个凸起小器钮,两两对称,器表饰细密竖向绳纹,有烟炱。口径9.2、高12.7厘米(图一一,2;图一二)。标本②:2,仅存口部。夹砂灰陶。侈口,方唇,敛颈,腹外鼓。器表饰竖向细密绳纹,沿部原有凸起的小器钮,已断,颈部饰有一周附加泥条。残高8.2厘米(图一一,1)。标本F1②:1,近乎完整。夹砂灰陶,侈口,方唇,斜直领,三袋足外张,窄连裆,足跟已残。口沿外有四个对称钮鋬,口部和颈部各有一周附加泥条,两足之间裆部附加类似蛇纹的泥条,通体施竖向细密绳纹,器表有烟炱。口径10.8、残高13.4厘米(图一一,3;图一三)。标本F1①:1,仅存口及上腹部。夹砂灰陶。侈口,方唇,矮领微束,腹外鼓。器表饰竖向细密绳纹,沿部有一个凸起的小器钮,颈部贴附有一周凸起的断续状泥条。残高13.8厘米(图一一,4)。标本F1①:2,仅存口及上腹部。夹砂灰陶。直口微侈,方唇,矮领微束,上腹外鼓。器表饰竖向细密绳纹。沿部原有凸起的小器钮,已断,颈部贴附有一周凸起的断续状泥条。残高10.1厘米(图一一,5)。标本F1①:5,腹部残片。夹砂灰陶。器表饰斜向细密绳纹,纵向贴附三道凸起泥条,中间为波折状蛇纹,两侧平行,有烟炱。残长11.4厘米(图一一,6)。

高领罐 标本②:3,仅存口及上腹部。泥质灰陶,夹细砂。直口微侈,圆唇,小高领,上腹圆鼓。器表由口下饰竖向细密绳纹。口径13.4、残高15.2厘米(图一一,8)。

圆腹罐 标本F1①:3,口部残,仅存腹及底部。泥质灰陶,夹细砂。颈微束,腹圆鼓,平底微凹。器表饰斜向细密绳纹,有烟炱。底径8、残高18.6厘米(图一一,14)。标本F3①:1,仅存口及上腹部。夹砂灰陶。侈口,厚圆唇,敛颈,腹圆鼓,下腹斜收。口外原有凸起的小器钮,已断,器表饰竖向细密绳纹,有烟炱。残高9.6厘米(图一一,7)。标本北院墙④:2,底部残片。夹砂灰陶。腹圆鼓,平底微凹。器表饰竖向细密绳纹,有烟炱。底径5.6、残高8.1厘米(图一一,11)。

三足瓮 标本F1①:4,口腹部已残,仅存底及袋足。泥质灰陶,夹细砂。圜底,一侧接矮袋足,足跟圆钝。器表饰斜向细密绳纹。残高10.5厘米(图一一,12)。标本东院墙④:1,口部残片。泥质褐陶,夹有细砂。敛口,方唇,上腹外鼓。器表饰交错细密绳纹,口下有一圆形穿孔。残高18厘米(图一一,13)。标本北院墙④:1,可复原。泥质灰陶,夹有细砂。整体矮胖,口内敛,方唇,器身圆鼓,中部微束,圜底,底缘接三个小袋足,足尖内收。上腹有几周浅弦纹,下腹及袋足饰竖向细密绳纹。口径20、高42.2厘米(图一一,16;图一四)。标本北院墙⑤:1,底部残片,泥质灰陶,夹细砂。圜底近平,底缘接三矮袋足,足跟圆钝。器表饰斜向细密绳纹。残高18.2厘米(图一一,15)。

图一〇 F3 墙内出土鳄鱼骨板

盆 标本②:4,仅存口及上腹部,泥质灰陶,夹有细砂。敞口,沿外斜,方唇,上腹较直,下腹斜收。器表饰斜向细密绳纹,沿下抹光,上腹有一由外向内的钻孔,残高13.2厘米(图一一,9)。标本②:5,仅存口及上腹部。泥质灰陶,夹细砂。敞口外斜,方唇,上腹较直,下腹弧收。器表饰竖向细密绳纹,口沿有压印的花边。残高12.7厘米(图一一,10)。

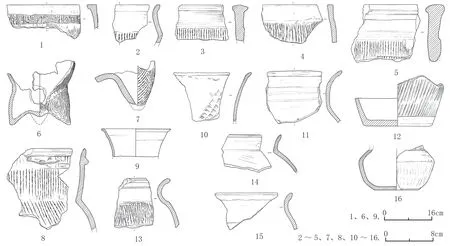

B组 均出土于三座房址及院墙的堆积内,陶片多细碎、磨圆,除几件形体较小的陶杯外,几无可修复者。

斝 标本F1①:10,仅存口部,夹砂灰陶。敛口,方唇,上腹较直。口下有一周泥条,器表饰竖向绳纹,有烟炱。残高11.8厘米(图一五,1)。标本F2①:1,仅存口部,夹砂灰陶。直口,方唇,上腹较直。沿面抹光,腹饰竖向绳纹,器表有烟炱。残高6.8厘米(图一五,4)。标本F2②:1,口部残,夹砂灰陶。腹斜收,下接三袋状锥足,裆部较宽,形成瘤状凸起。器表饰竖向绳纹,腹足相接处贴有泥条加固,有烟炱。残高22.4厘米(图一五,6)。标本F3①:2,仅存口部,夹砂灰陶。口及上腹素面,下腹饰竖向绳纹,有烟炱。残高6.6厘米(图一五,2)。标本北院墙④:5,仅存口部,夹砂灰陶。器型较大,直口,厚方唇,直腹。口部素面抹光,器表有刮抹痕迹,腹饰竖向绳纹。残高10.2厘米(图一五,5)。标本北院墙④:6,仅存口部,夹砂灰陶。直口微敛,厚圆唇,上腹较直。口部素面抹光,腹饰竖向绳纹。残高6.2厘米(图一五,3)。

图一一 一号院落出土A 组陶器

鬲 标本东院墙④:2,仅存口及上腹部,夹砂灰陶。直口微侈,尖圆唇,直高领,上腹微鼓,口外有鸡冠状器鋬。颈部饰竖向绳纹,上腹饰斜向绳纹,器表有烟炱。残高14.1厘米(图一五,8)。标本东院墙④:8,足部残片,夹砂灰陶。连裆,裆部较宽,下接袋状锥足,足跟圆钝。器表饰斜向绳纹,有烟炱。残高7.8厘米(图一五,7)。

喇叭口罐 标本F1①:6,仅存口部,泥质灰陶,夹细砂。敞口呈喇叭状,唇微外翻,高领。素面,颈上部有一周浅凹弦纹,器表有刮抹痕迹。口径23.6、残高9.7厘米(图一五,9)。标本F2①:2,仅存口部,泥质灰陶。喇叭状口,尖圆唇,直高领,肩部外张。素面抹光,颈部有多周凹弦纹。残高9.2厘米(图一五,11)。标本F2②:2,仅存下腹及底部,泥质灰陶,夹细砂。斜腹,平底。腹部饰斜向篮纹,近底缘有一周凹弦纹,其下素面抹光。底径12、残高8.9厘米(图一五,12)。标本东院墙④:3,仅存口部,泥质灰陶。喇叭状口,圆唇,直高领。沿下有抹痕,颈部饰方格状拍印。残高8.5厘米(图一五,10)。

圆腹罐 标本F1①:7,仅存口及上腹部,泥质灰陶,夹细砂。侈口,圆唇,敛颈,上腹圆鼓。颈部素面磨光,腹部饰竖向绳纹。残高8.6厘米(图一五,13)。标本F2①:3,仅存口部,泥质灰陶,夹细砂。小口微侈,圆唇,矮领微束,上腹圆鼓。器表素面抹光。残高6.4厘米(图一五,15)。标本北院墙④:9,口部已残。粗泥灰陶。器形较小,束颈,上腹外鼓,下腹斜内收。上腹素面抹光,器表有抹痕,最大腹径有一周凹弦纹,下腹饰竖向篮纹。底径7.6、残高8厘米(图一五,16)。标本东院墙④:4,仅存口及上腹部,泥质灰陶。直口微侈,尖圆唇,矮直领,上腹外鼓。素面抹光,器表有抹痕。残高6.6厘米(图一五,14)。

图一二 鬲(②:1)

图一三 鬲(F1 ②:1)

图一四 三足瓮(北院墙④:1)

图一五 一号院落出土B 组陶器(一)

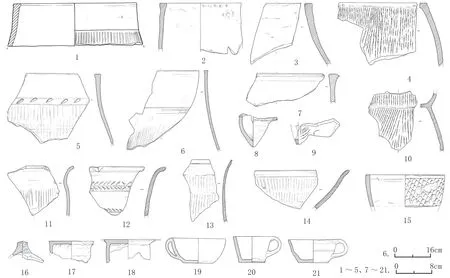

三足瓮 标本F1①:8,仅存口部。粗泥灰陶。直口,方唇,上腹微外鼓。口部素面,下有一周凹弦纹,腹饰竖向篮纹。口径28.4、残高9.8厘米(图一六,1)。标本F1①:9,仅存口部,器形较大。泥质褐陶。直口,厚方唇,口外有一周凸棱,上腹较直。器表素面磨光。残高7.7厘米(图一六,7)。标本F2①:4,仅存口部,器形较大。泥质灰陶。敛口,方唇,直高领,腹外鼓。领部素面磨光,上腹饰竖向篮纹,其上有多周平行凹弦纹和一道戳印窝。残高16.3厘米(图一六,5)。标本F2①:5,仅存袋足。泥质灰陶,夹有细砂。袋足低矮,足跟圆钝。素面,器表有刮抹痕迹。残高7.7厘米(图一六,8)。标本F2②:3,仅存口及上腹部,器形较大。泥质陶,外灰内褐。直口,方唇,领部较高,上腹外鼓,颈部素面,下端有几周凹弦纹,腹饰斜向篮纹。残高37厘米(图一六,6)。标本F3①:4,仅存口部,器型较大。泥质灰陶。敛口,方唇,腹圆鼓。器表素面抹光。残高14.2厘米(图一六,3)。标本北院墙④:7,仅存底部及袋足。泥质陶,夹有细砂,外灰内褐。圜底,一侧接低矮袋足,足跟圆钝。足部饰斜向绳纹。残高6.1厘米(图一六,9)。标本北院墙⑤:2,仅存口部,器形较大。夹砂灰陶,外灰内褐。口内敛,方唇,上腹外鼓。器表饰竖向绳纹。残高14.3厘米(图一六,4)。标本北院墙⑤:3,仅存口及上腹部。泥质灰陶。直口,方唇,上腹较直,微外鼓。素面,器表有修抹痕迹和按捺形成的小凹窝。口径15.8、残高11.9厘米(图一六,2)。

甗 标本东院墙④:7,腰部残片。夹砂灰陶。亚腰,下腹外鼓。内壁有腰隔。器表饰竖向绳纹,有烟炱。残高13.6厘米(图一六,10)。

大口尊 标本F2①:6,仅存口及上腹部。泥质灰陶。侈口,方唇,颈微敛,上腹较直。颈部有抹痕,腹部饰竖向篮纹。残高11.3厘米(图一六,11)。标本F3①:3,仅存口及上腹部。泥质陶,外灰内褐。侈口,厚圆唇外叠,上腹较直,下腹微外鼓。唇部磨光,上腹饰竖向篮纹,其上有两周凹弦纹。残高14.3厘米(图一六,13)。标本北院墙④:3,泥质灰陶。敞口,圆唇,上腹较直。素面抹光,上腹有多周平行凹弦纹,之间有条带状戳印。残高11.3厘米(图一六,12)。

盆 标本北院墙④:4,仅存口腹部。泥质灰陶。敞口,圆唇上挑,弧腹斜收。唇部抹光,腹饰竖向篮纹,内壁有刮抹痕迹,上腹有一圆形穿孔。残高9厘米(图一六,14)。标本东院墙④:5,仅存口腹部。泥质灰陶。直口,方唇,上腹较直,下腹弧收。腹部拍印有方格纹。口径18、残高7.4厘米(图一六,15)。

图一六 一号院落出土B 组陶器(二)

器盖 标本北院墙④:10,泥质灰陶。器形较小,呈覆钵状,盖周缘已残损,顶部有锥状器钮。器表抹光,器钮有抹痕。残高4.9厘米(图一六,16)。

粗柄豆 标本北院墙④:8,仅存柄部。粗泥灰陶。盘底较平,下接圆柱器柄,柄较粗。素面,器表有抹痕。柄径9.6、残高5.1厘米(图一六,17)。标本东院墙④:6,仅存柄部。泥质灰陶。盘底较平,下接圆柱器柄,柄较粗。器表素面抹光。柄径10.1、残高5.5厘米(图一六,18)。

杯 标本F2②:4,可复原。泥质灰陶。侈口,尖圆唇,斜腹较浅,平底,腹中部有一道折棱,口底之间有一带状器耳。器表素面抹光。口径11.5、底径7.1、高5.3厘米(图一六,21;图一七)。标本F3①:5,可复原。粗泥灰陶。直口微侈,圆唇,浅弧腹,平底,口及底部之间有带状耳相连。素面。口径12.4、底径6.7、高5.7厘米(图一六,19)。标本②:6,可复原,形体较小。粗泥灰陶。敞口,方唇,斜腹,平底,一侧口与下腹间有一桥形耳相连。器表素面,底部有几道制作时的划痕。口径8.6、底径6、高6厘米(图一六,20;图一八)。

(二)石器

图一七 杯(F2 ②:4)

图一八 杯(②:6)

图一九 一号院落出土石器

全部出于房址内的堆积之中,时代基本与B组陶器相同。器类有斧、刀、器盖及圆石片。

石斧 标本F2①:7,石灰岩,磨制。长条状,刃缘端已残,底端略有残损。残长13.1厘米(图一九,3)。

石刀 标本F2①:8,细砂岩,局部磨制。原为长条形,现仅存一半,长端有单面刃。残长5厘米(图一九,5)。标本F2②:5,基本完整。砂岩,磨制。器身呈长条状,背部较直,刃端圆弧,双面刃,器身中部有一双面对钻的穿孔。长9.1、宽5.1、厚0.8、孔径0.7厘米(图一九,4)。

圆石片 标本F2①:9,砂岩,磨制。圆饼状。直径7.1、厚1.8厘米(图一九,6)。

石器盖 砂岩,圆饼状,周缘有打制痕迹。标本F2②:6,直径14.9、厚1.6厘米(图一九,1)。标本F2②:7,直径14.4、厚1.3厘米(图一九,2)。

三、结语

一号院落建于皇城台大台基顶部,建筑规模宏大,结构基本完整,是石峁遗址皇城台地点近年来的又一次重要发现。房址及院落堆积中出土的遗物十分丰富,其中陶器可分为A、B两组,器型和特征差异较大,代表着年代与文化属性的差别。根据地层关系及出土器物特征,可以对一号院落的年代问题和文化属性进行初步分析。

A组陶器主要有鬲、圆腹罐、三足瓮等,陶器器表普遍饰有细密的绳纹,其中以鬲、圆腹罐口部多带有对称的凸钮和陶鬲器表的蛇纹装饰而引人注目。此类遗存过去主要发现于内蒙古伊金霍洛旗朱开沟遗址第三段遗存,流行于第四、第五期遗存中。从器物形态观察,一号院落内出土蛇纹鬲(F1②:1)与朱开沟遗址第三段遗存中的Ea型Ⅱ式陶鬲W2004:2相似,惟整体更显瘦高,年代大致相当于夏代早中期阶段,这件出土于灶址之上近乎完整的蛇纹鬲也正代表着一号院落房址使用的年代。其他A组器物均出土于院落内堆积和叠压于房址的②层中,为房址废弃后形成的堆积。其中三足瓮(北院墙④:1)体态圆鼓,接近朱开沟的B型Ⅳ式三足瓮;而蛇纹鬲(②:1)更显方正,袋足外撇,近似朱开沟的Eb型Ⅰ式陶鬲,介于朱开沟遗址的第四段至第五段遗存之间,相当于夏代晚期至商代二里岗文化阶段。

B组陶器主要有斝、鬲、喇叭口罐、大口尊、三足瓮等,为石峁文化的典型器类,与皇城台顶部的主体堆积完全相同,其中陶鬲的颈部较高,饰有鸡冠状器耳,根据目前对石峁文化的分期,年代相当于该文化的晚期阶段,其年代明显早于A组陶器。本组陶器均出土于院落废弃后形成的堆积中,陶片细碎,磨圆度较高,当系A组人群活动时扰动混入的早期遗物。

以A组陶器所代表的“蛇纹鬲”类遗存,学术界对其文化性质曾长期存在着争议,或认为“蛇纹鬲”类遗存与本地区的龙山晚期遗存一脉相承,连续发展,可以统称为朱开沟文化;或认为朱开沟文化仅指以蛇纹鬲为代表的文化遗存,应将此类遗存与本地区的龙山晚期遗存分割开来。对此,笔者更倾向于后一种观点。之前在石峁遗址皇城台的发掘中,曾在上部的地层堆积内(皇城台主体建筑倒塌堆积之上)零星发现有此类遗存的陶片,始终未能发现这一文化的遗迹。一号院落系首次在石峁遗址内发现了朱开沟文化的遗迹,其年代晚于遗址主体的年代,为皇城台废弃后朱开沟文化人群再次利用大台基所修建的一处居住设施。之前的发掘推断,皇城台大台基的使用年代约在公元前2000年,沿用至公元前1800年前后被废弃,一号院落的发掘也为确定皇城台的废弃年代提供了关键性证据。

朱开沟文化遗存过去主要发现于内蒙古中南部地区,之后陕西佳县石摞摞山和安塞西坬渠等遗址的发掘,确认了朱开沟文化的分布区域已南至陕北中北部。有学者分析认为,朱开沟文化在陕北地区的发展,存在一个从早到晚由北向南推进的过程,已结束了文化繁荣期的石峁遗址可能成为了朱开沟文化向南扩展的一处重要据点。就现有资料来看,石峁遗址内夏商阶段遗存的分期、聚落规模尚不明了,一些问题的解决还有待于今后考古发掘工作。

[1]a.陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县石峁遗址管理处.陕西神木县石峁城址皇城台地点[J].考古,2017(7).b.孙周勇,邵晶,康宁武,等.石峁遗址:2016年考古纪事[N].中国文物报,2017-6-30.c.孙周勇,邵晶,邸楠,等.石峁遗址:2017年考古纪事[N].中国文物报,2018-6-1.d.孙周勇,邵晶,邸楠,等.石峁遗址:2018年考古纪事[N].中国文物报,2019-8-23.

[2]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木市石峁遗址管理处.陕西神木市石峁遗址皇城台大台基遗迹[J].考古,2020(7).

[3]内蒙古自治区文物考古研究所,鄂尔多斯博物馆.朱开沟—青铜时代早期遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2000.

[4]孙周勇,邵晶,邸楠.石峁文化:范围、年代及命名[J].考古,2020(8).

[5]田广金,韩建业.朱开沟文化研究[C]∥考古学研究(第5集).北京:科学出版社,2003.

[6]魏坚,崔璇.内蒙古中南部原始文化的发现与研究[C]∥内蒙古文物考古文集(第一辑).北京:中国大百科全书出版社,1994.

[7]同[2].

[8]陕西省考古研究院.陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[9]陕西省考古研究所.陕西安塞县西坬渠村遗址发掘简报[J].华夏考古,2007(2).

[10]张天恩.陕北高原商代考古学文化简论[J].中国国家博物馆馆刊,2016(9).