新时代高校课程思政隐性育人实证研究及问题归因

2022-05-22冯游游蒲佳丽

冯游游 蒲佳丽

摘 要:为落实立德树人根本任务,文章以高校课程思政育人作为研究指向,基于有效充分地挖掘各类课程中蕴含的思想政治教育资源实现润物细无声隐性育人的这一问题域,从实证个案着手,演绎出高校课程思政育人现状的理性认识和结论,探究高校课程思政育人开展过程中存在的问题,并根据存在的问题分析相应的原因,为推进高校课程思政育人与高校思想政治理论课显性教育同向同行,同时发力,增强育人效果,提供经验支撑。

关键词:高校课程思政;隐性育人;思想政治教育

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)14-0169-04

Abstract: In order to implement the fundamental task of moral education, this paper takes the ideological and political education of college and university curriculum as the research direction. Based on the problem of how to effectively and fully excavate the ideological and political education resources contained in various courses to achieve subtle and implicit education, this paper deduces the rational understanding and conclusion of the current situation of ideological and political education in college and university curriculum through empirical cases. It also explores the problems existing in the process of carrying out ideological and political education in colleges and universities, and analyzes the reasons behind those problems, so as to provide experience support for promoting ideological and political education and dominant education in ideological and political theory courses in colleges and universities at the same time.

Keywords: the ideological and political education in all courses in colleges and universities; implicit education; ideological and political education

一、研究的背景及意義

2019年3月18日,习近平总书记在全国学校思想政治理论课教师座谈会上强调:“要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人”[1]。新时代培养时代新人,就必须加强学生的思想政治教育,不仅要办好思政课,同时以建设好“课程思政”为切入点、次阵地,努力提升课程思政的隐性育人效果,打造“大思政”的格局,实现思政课程这一显性思政的强化,同时还能达到课程思政的隐性思政的细化。

早在2017年12月,教育部印发的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》中就提出要构建课程育人质量提升体系,大力推动以“课程思政”为目标的课堂教学改革[2]。一般来说,思政课程是一门显性的思想政治教育课程,而课程思政则具有鲜明的隐性思想政治教育特征,这是因为课程思政中所蕴含的思政元素更加具有隐蔽性的特点,因而有学者将课程思政称之为“隐性思想政治教育的新形态”[3]。

二、实证研究的主要内容

(一)问卷调查样本的基本概况

为了真实、有效地了解高校课程思政隐性育人的现状,课题组选择贵州三所高校作为研究样本。采用“问卷星”网络调查平台发放调查问卷,以随机抽样的方式开展质性调查,回收有效填写问卷1 664份,其中包括教师卷和学生卷,有效回收率达到95.3%,无论是问卷的效度还是信度,都符合问卷调查有关要求和标准。目标在于从实证个案着手,演绎出高校课程思政隐性育人现状的理性认识和结论,为在探赜课程思政隐性育人研究提供了理论上的可能性和实践中的必要性之铺垫。

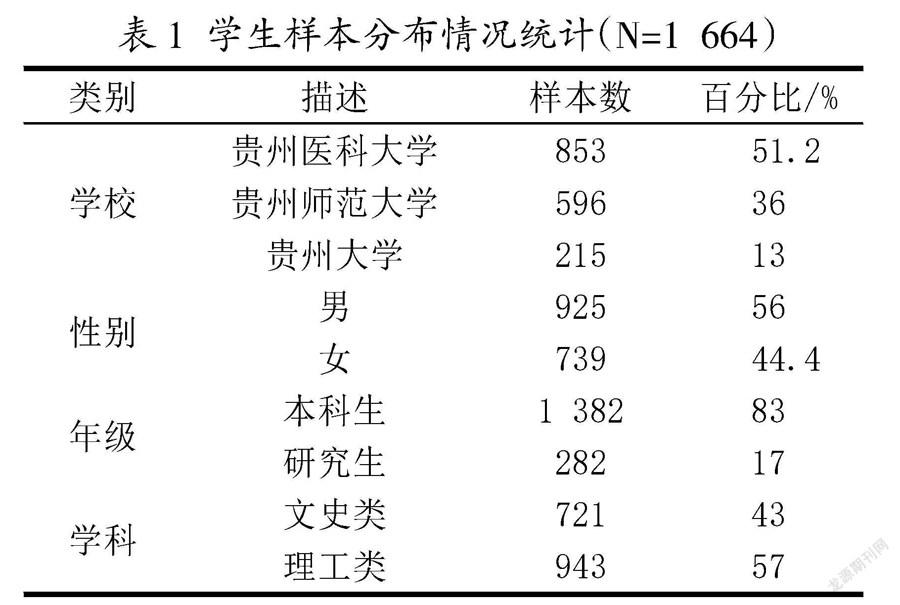

此次调查基本上做到了选择样本的全覆盖,并且区分了所选样本的性别、年龄和文化程度等,样本分布情况见表1、表2,使调查问卷更加合理、科学,较为全面地了解到高校课程思政隐性育人的实际情况。

(二)高校课程思政隐性育人存在的问题

1. 育人目标模糊化

课程思政作为一种全新的课程教育理念和实践,还处于摸索和试行阶段。要充分发挥课程思政隐性育人的功能,首要前提是要厘清和明确课程思政隐性育人的目标定位。课程思政隐性育人表现为一种“无痕教育”,虽然在内容和方法上可以是潜在的、隐性的,但是最终要达到春风化雨、沁人心田的育人目标,最终实现三全育人关键目标。然而课程思政隐性育人在实践过程中出现了育人目标隐含、内涵宽泛的鲜明特征,进而导致一部分高校的课程思政育人目标亦在实践中出现了“异化”,甚至场域缺失的严重问题。与此同时,据调研发现,还出现大多数课程的课程思政建设存在比较突出的无序、点状的离散状态,以上这些问题也就成为目前推进课程思政建设、提升课程思政隐性育人的最大软肋。

在对调查问卷进行分析整理时发现,部分高校教师在课堂教学中有适当地进行课程思政,但是育人效果存在“失踪”“失声”等情况,有围绕坚定学生理想信念、培育和践行社会主义核心价值观、加强中华优秀传统文化教育、推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑的教学内容设计,但仅仅是粗浅地进行表述,缺乏系统的思考和运作模式。部分高校教师在推进课程思政隐性育人的过程中,并没有对专业课程育人价值的承载点以及每一个课时育人价值的核心所在进行思考和设计;以及在结合学生实际情况综合分析学生的思想认知、学习需求,找准学生高阶思维能力发展以及正确价值观形成过程中“短板”;没有明确学生学习的预期效果和益于学生核心素养发展的育人目标等。

2. 育人内容拼接化

“课程承载思政,思政寓于课程。[4]”,这一阐释中“寓于”二字形象地说明了课程与思政教育的关系,课程思政并不是将二者进行简单地拼接,而是要实现二者之间的有机融合和无缝对接。很多高校专业课教师为了迎合课程思政,出现了重形式,轻效果的情况,在调查中发现,在实际教学过程中,出现了“低级红,高级黑”的现象,以及有的老师只是将关于思政的一些时事政治、热点、难点问题简单地进行“复制+粘贴”,并没有将思政与专业课程中蕴含的育人元素实现糅合,失去了育人的意义,也没有达到育人的效果。

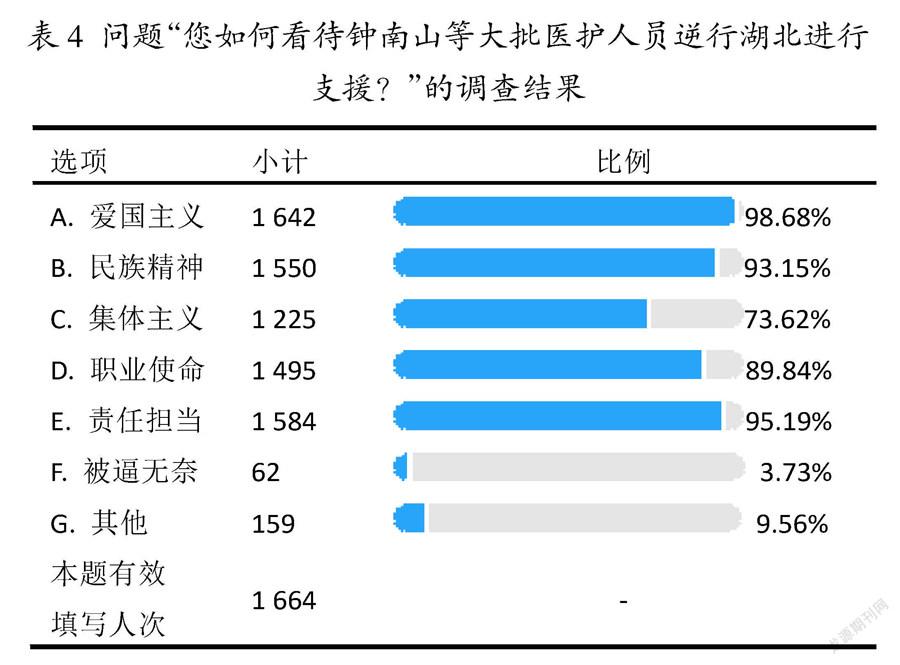

课题组就高校专业课教师在课堂教学时是否充分地应用专业课程中蕴含的思政教育资源,或者是将专业课程教学与思政教育内容的联系等问题进行访谈和调查,从调查结果中反映出的问题是在专业课程教学中,部分专业课教师在进行专业课程教学内容时,如可以从中提取一些内容与思政教育结合,大多数时候缺乏二者内容融入的设计,缺乏专业知识传授与思政教育的“自然转场”,在方法上表现出生硬、以灌输为主,并没有体现出课程思政隐性育人的柔和、潜在和不易察觉的“水到渠成”的育人效果,导致学生的知识接受呈现灌输性、情感上没有得到升温。比如,以2020年新冠病毒肺炎疫情这一社会热点、鲜活的思政教育素材为例开展问卷调查,当问及学生“专业课程教师在课堂教学中会提及作为新时代的青年大学生应该学习和践行新冠肺炎疫情抗击中所体现精神吗?以及将其与专业课程内容进行结合的情况”,从表3和表4可以看出在专业课堂教学中表示会提及这一社会热点的达到89.3%,最常出现在专业课程中的思政教育资源是爱国主义、民族精神、职业使命和责任担当。

通过与选择样本的高校教师的访谈结果反映出,学科不同,专业课程中使用的思政教育资源是存在很大差别的,比如说医学类课堂专业教师对学生进行思政教育,大多提及救死扶伤、大医精诚精神;理工类专业课教师对学生开展课程思政提的比较多的就是科学精神和工匠精神;而文史类专业课程中进行课程思政的资源就比较丰富多样,在与文史类专业课程任课教师的访谈中,老师表示提及爱国主义、责任担当等内容较多。通过调查可以发现,任何一个学科的专业课程教师,在教学过程中或多或少都会涉及思政教育,但育人效果不尽人意,这说明他们对显性的教学资源把控较好,而对于蕴含在部分专业课程中的思想政治教育的隐性育人资源挖掘不充分,还需要更进一步提升自身应用专业课程中的思政元素来实现知识传授与价值引领的统一。

3. 育人评价浅表化

评价是检验育人效果的重要手段。对于教育教学效果的评价由于受到长期以来的“一纸评价”的影响,絕大多数高校依旧是沿用传统的终结性考核的方式来检验最终的育人效果,没有依据课程目标中所要求达到的情感、态度和价值观三个维度进行客观的考量,通常就仅仅是以期末考试成绩衡量学生的整体水平和综合素质,根本就没有做到通过课程思政隐性育人的方式来帮助学生达到哪一方面要求的评价方法,导致无法为学生个性化成长提供现实指导作用;对于课程思政隐性育人资源的建设方面的评价,没有设定客观的统一标准,对于某些特定的隐性育人资源应该设计在什么教学内容中,以什么样的方式开展以及最终要达到什么样的育人效果,考虑到检验隐性育人评价的高成本,都只是浅显地做出评价。总体而言,对于学生、教师以及课程内容的评价都没有深入,只是停留于表面。

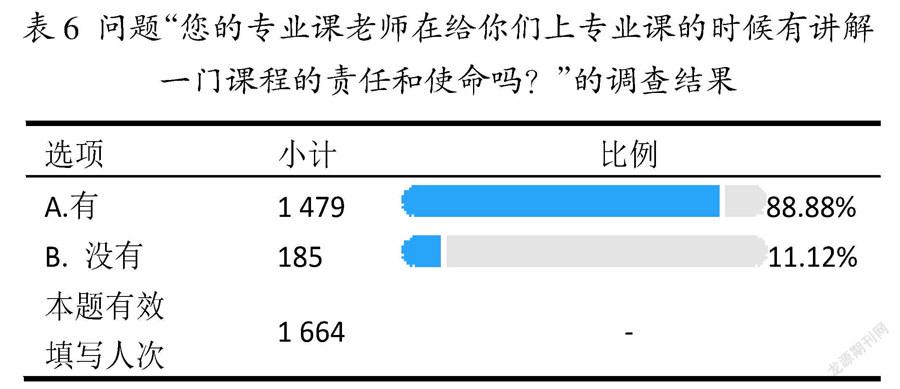

4. 育人认识片面化

通过对选择研究样本的调查问卷数据的分析和访谈记录,反映出的问题是:贵州省大多数高校教师虽然认真领会和落实关于推进课程思政建设的相关文件和通知,但大多数高校各类专业课教师还尚未充分认识到在课程思政的背景下思想政治教育工作的重要性和紧迫性,对课程隐性育人意识的认识存在片面化,在课程教学中并没有很好地渗透思想政治教育,只是一味地进行知识传授式的“教书”,没有意识到“育人”的重要性,在课程思政的推进过程中严重受到“术业有专攻”思想的阻碍。如当问及学生“您的专业课老师会在每门专业课第一堂课上给你们讲解本专业从业职业道德规范和要求吗?您的专业课老师在给你们上专业课的时候有讲解一门课程的责任和使命吗?”从表5和表6我们可以看到88.22%和88.88%的学生选择了“会”,数据表明专业课程教师具备一定的思政育人意识。但在与数位教师的访谈中,他们对学校开展的一系列课程思政活动持观望和被动参与态度,普遍认为育人职责、对学生开展思想政治教育与引导工作应该是思想政治理论课教师和辅导员的事情,作为专业课程教师进行知识传授与专业技能培养就好,对充分应用专业课程与思政元素结合所发挥的隐性的引导作用产生的思想政治教育效应缺乏深入认识和宏观把握。

三、高校课程思政隐性育人存在问题的原因

(一)育人思想认识的偏差

习近平总书记指出:“高校要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”[5]。高校课程思政的目的是为了实现各类课程与思政课程同向同行,形成协同育人的目标,是为了“培养人”,而不是把学生当成学习知识技能的“机器”。但是结合课题组调查问卷的调查数据和结果表明,高校很多教师,尤其是专业课课程教师在课前、课中和课后的教学活动中几乎很少开展课程思政,对学生进行思想政治教育,实现教书与育人的结合,没有将立德树人的理念贯穿于教育教学全过程。其中最为重要的原因在于大部分专业课教师都偏重于专业课程知识传授和显性教育所发挥的作用,对隐性育人意识认知还停留在表面,重知识传授、轻价值塑造的现象很频繁,缺乏立德树人的意识,加之长期受到传统的显性教育理念的影响,对课程思政的育人理念的认识比较浅薄,很难真正地转变观念。与此同时导致部分高校教师不注重自身素质和修养,在榜样示范、价值引领等方面出现了缺位,进而失去了通过潜移默化的方式对学生进行思想政治教育的良好机会。

(二)育人资源挖掘不充分

习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上作出强调:“要用好课堂教学这个主渠道……其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”习近平总书记的这段话强调每门课程都蕴含着各自的教育理想和育人价值,都是对学生开展思想政治教育的重要资源,但大部分高校专业课以及通识课程的教师在实际的教学实践过程中对课程育人资源的运用能力不足。首先是未能充分地挖掘并运用教师人格的力量对学生进行教育和感化,对教师人本身具备的榜样示范、言传身教等隐性育人资源挖掘不充分,运用不足;其次是在高校实现育人任务和目标的过程中,无论是课堂理论教学还是课外实践教学,各类课程中所蕴含的爱国情怀、理性信念、社会主义核心价值观、责任担当等育人资源,隐性育人的功能没有得到充分的发挥,教师在与时俱进、紧跟时事政治的发展素材结合方面也未能完全充分挖掘社会热点、难点问题中与课程教学内容相关联的育人点,忽视了隐性育人的重要性,造成教书和育人相分离的现象,削弱了思政课程与各类课程同向同行、协同育人的效应;最后是高校校园文化和校园环境的建设,因为课程思政隐性育人的资源广泛地分布在高校之中,其中校园文化和校园环境的建设可以对潜移默化、无声无息中对学生进行思想政治教育。

(三)育人的方式方法单一

在“大思政”育人格局的影响下,推进课程思政隐性育人离不开教育理念的指导和引领,应用科学理论有效指导实践活动,进而才能促使育人活动在实践过程中发挥功能和优势,实现育人目标。但是结合课题组调查问卷的调查数据和结果表明,高校很多教师,尤其是专业课课程教师在课前、课中和课后的教学活动中几乎很少开展课程思政,对学生进行思想政治教育,实现教书与育人的结合,没有将立德树人的理念贯穿于教育教学全过程中。其中最为重要的原因在于大部分专业课教师都偏重于专业课程知识传授和显性教育所发挥的作用,对隐性育人意识的认知还停留在表面,重知识传授、轻价值塑造的现象很频繁,缺乏立德树人的意识。

(四)育人制度保障不健全

高校课程思政隐性育人功能的发挥需要一定的制度保障和管理,要确保育人效果的科学性和有效性,离不开必要合理的组织实施和条件保障。习近平总书记指出,“要增强制度意识,善于在制度的轨道上推进各项事业。”自课程思政这一育人理念提出以来,从中央到地方、从教育部到全国各大高校,纷纷都在相应党中央和教育部的号召,积极地根据相关文件和通知对课程思政的建设工作进入到尝试和摸索阶段。但是一直都没有强硬的要求制定相应的制度,如关于课程思政隐性育人质量评价体系、激励机制、考核评聘制度等,这也是导致课程思政理念在推行过程中出现育人实效不佳的重要原因之一。

四、结束语

课程思政的首要任务就是发挥隐性育人的功能实现教书与育人的统一,以立德树人、教书育人作为价值旨归。要求高校各类课程教师不仅要看到思政课程对学生的重要作用,同时还要看到专业课程中蕴含的隐性思政教育作用,使大学生将知识转化为价值目标,将价值目标转化为行为规范。在“大思政”育人格局的影响下,推进课程思政隐性育人应在教育理念的指导和引领下,健全激励和考核制度,提升育人主体、育人客体践行课程思政育人的主动性和积极性,应用科学理论有效指导实践活动,进而才能促使育人活动在实践过程中发挥功能和优势,实现育人目标。

参考文献:

[1]习近平.习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020:331.

[2]顾晓英.教师是做好高校课程思政教学改革的关键[J].中国高等教育,2020(6):19-21.

[3]巩茹敏,铁松.课程思政:隐性思想政治教育的新形态[J].教学与研究,2019(6):45-51.

[4]邱伟光.课程思政的价值意蘊与生成路径[J].思想理论教育,2017(7):10-14.

[5]习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(001).

基金项目:本文系贵州省教育厅2020年高校人文社会科学研究项目“新时代高校教师课程思政育人研究”(2020QN022)成果

作者简介:冯游游(1988-),女,蒙古族,贵州遵义人,硕士,副教授,研究方向为思想政治教育。