美国加利福尼亚州公立基础教育经费投入体制的特点及启示

2022-05-19赵德成贺梦圆

赵德成, 贺梦圆

(北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

中共中央、国务院于2019年初印发《中国教育现代化2035》,提出到2035年,“普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育”,“总体实现教育现代化,迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国”[1],为我们描绘了基础教育发展的宏伟蓝图。而这一蓝图的实现,需要有充足的经费投入作为保障。2012年,我国首次实现财政性教育经费支出占GDP总量4%的经费投入目标,开始进入“后4%时代”。但在增速换挡、结构优化、动力转换的经济发展新常态背景下,要建立健全保证基础教育投入持续稳定增长的长效机制,完善教育经费管理,为实现教育现代化提供有力保障,我国仍面临严峻的挑战,亟待研究者在国际比较的基础上给出切实可行的建议。对已有相关文献进行综述,我们发现系统介绍其他国家或地区基础教育经费投入体制的论文不仅数量非常少,而且多基于数据从宏观水平上分析经费投入水平、占GDP的比例以及内部结构等数量特征,很少有人从历史发展的角度分析某个国家或地区相关政策的演变过程,探讨制度设计的细节。仅有的文章在比较借鉴的基础上提出的建议也在一定程度上缺乏可操作性与可行性。本文拟聚焦美国加利福尼亚州(以下正文简称加州)教育经费投入体制的演变过程与制度细节,从谁投入、怎样分配以及如何监管等三个方面归纳其特点与经验,并在比较中探讨其对我国的启示。

一、美国加利福尼亚州公立基础教育经费投入体制的特点

美国加州是一个人口大州,也是教育大州。目前,在公立基础教育学校K-12年级就读人数为600万,58个县教育办公室、1000多个学区和超过1200所特许学校一起为这些在校生提供英语、数学、历史、科学及其他学科的教学。运行如此庞大的教育体系,必须有稳健有效的经费投入体制。对加州公立基础教育经费投入情况进行深入分析发现有如下几个突出特点。

(一)立法先行,强化州在公立基础教育财政投入中的主体责任

美国的公立基础教育实行联邦、州和地方三级管理。联邦政府对各州、各学区的公立基础教育投入责任十分有限,州政府对公立基础教育财政投入负主要责任。这种责任分担体制在联邦宪法第10条修正案中有明确规定,教育并不是美国联邦宪法保障的权利,而是各州政府应予支持的一项基本社会福利,州政府是公立基础教育财政投入的重要主体。[2]美国教育统计中心(National Center for Education Statistics,NCES)与美国教育联合会(National Education Association,NEA)公布的数据显示:2014—2015学年以来,各州公立基础教育经费中来源于州财政的平均比例都在47%上下,比例最高的州接近90%;联邦政府投入和地方筹措经费的比例也相对稳定,分别在8%和45%左右。[3-4]

具体到加州,其宪法第4条第1款规定,知识的传播和智力的开发对于维护人的权利和自由至关重要,立法机关应采用一切适当手段促进教育、科学、道德和农业等领域的改进。在20世纪70年代以前,与其他多数州一样,加州公立学校的经费主要来源于地方财产税收入。学校董事会一个最为基础性的职能就是设定地方财产税税率。不同学区的财产税税率差异很大。这种制度安排对富裕学区有利,但加重了贫穷学区居民的负担,因为每所学校都要为学生提供大致相等的生均经费,贫穷学区的居民必须按更高的税率缴纳财产税。1971年,洛杉矶一位贫穷学区学生家长赛拉诺(John Serrano)为此起诉了加州财政部时任部长普瑞斯特(Ivy Baker Prist),质疑这种财产税征收办法和教育经费投入机制。加州高等法院认定,这种过分依赖财产税收入的学区财政体制违背了加州宪法关于公平保护的条款。[5]受此诉讼影响,1978年,加州选民通过了13号提案,对全州范围内的地方财产税征收进行规范,要求各地方以1975年市值评估当时的房产价值,作为征税依据,税率统一为1%,并严格限制每年涨幅不超过2%,并且只有在所有权发生变化或新装改建完工时,才能将房地产重新按当前市值予以评估,并作为征税依据。[6]实质上,13号提案将以市场价值为基础的财产税征收制度转变为以购置价值为基础,这种制度减轻了居民的财产税负担,但也导致可用于支持学校的地方房产税数额大幅下降,从而推动了公立基础教育经费结构的变化。

为确保每一所公立学校在财产税减少的情况下有充足的办学经费,1988年加州选民投票通过了98号提案。[7]这一提案修正了加州宪法第15条,设立了加州公立教育经费投入最低保障制度,规定州财政必须确保K-14(包括K-12基础教育学校和两年社区大学)教育每年可以获得一定数额的最低经费保障。2014年,加州选民又投票通过了2号提案,[8]在98号提案基础上设立了公立学校系统储备账户,在经济形势良好、普通基金收入增幅较大时将余款存进储备账户;而当经济形势不佳时可以取出存款,以确保公立学校生均经费维持在一个合理水平。

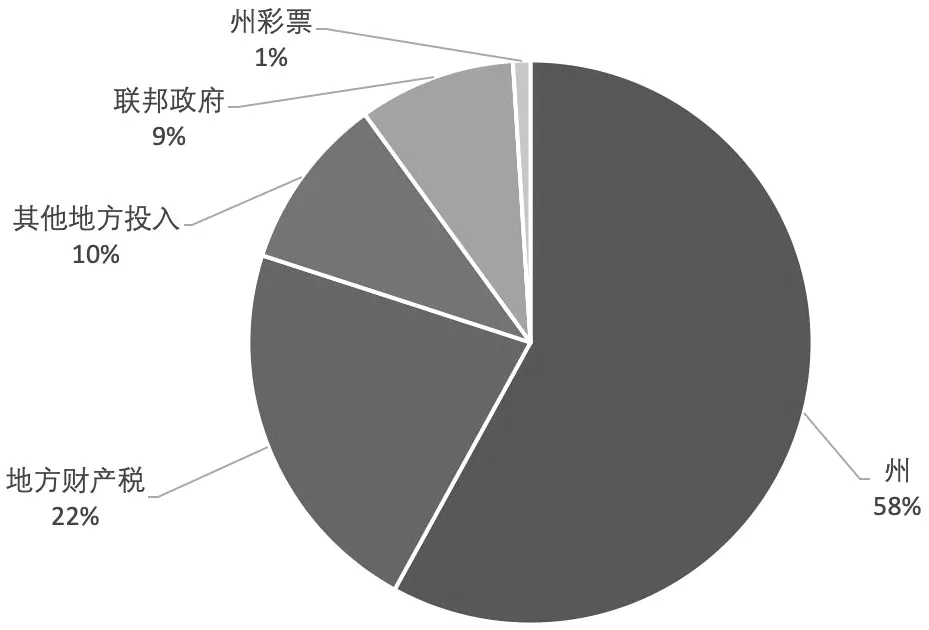

98号提案在加州公立基础教育财政体制改革进程中具有里程碑意义。自此,在加州实行了150多年的地方控制体制让位于州控制体制。州财政投入在公立基础教育经费中所占比例远高于全美平均水平。以2018—2019学年为例(图1),加州公立基础教育学校共获得972亿美元经费,来源于州财政的经费比例为58%,高于其他38个州和哥伦比亚特区,比当年全美各州平均比例高出10.9个百分点。[4]最近几年,加州财政投入在公立学校经费中的占比都维持在60%上下,是公立学校经费中最为主要的来源。[9]

图1 美国加利福尼亚州K-12教育经费来源[10]

(二)依据学生人数及特征分配州普通基金,促进教育均衡与公平

在早期,加州教育财政经费分配是集权的,州政府完全掌控着所有可支配的财政经费,按照一套复杂的规则和程序(比如,收入限制;又如,50多个各种专项资金申请),将其分配给各个地方教育机构(Local Education Agencies,包括县教育办、学区、特许学校等,以下简称LEA)。2008年美国金融危机爆发后,为缓解学区经费紧缺,加州大幅削减将州财政用于特定目的的专项资金申请体系,将其转化成没有使用限制的拨款。从2013年起,加州启用地方经费调配公式(Local Control Funding Formula,LCFF),依据LEA服务的学生人数及特征分配州普通基金,既简便易行,又公平有效。

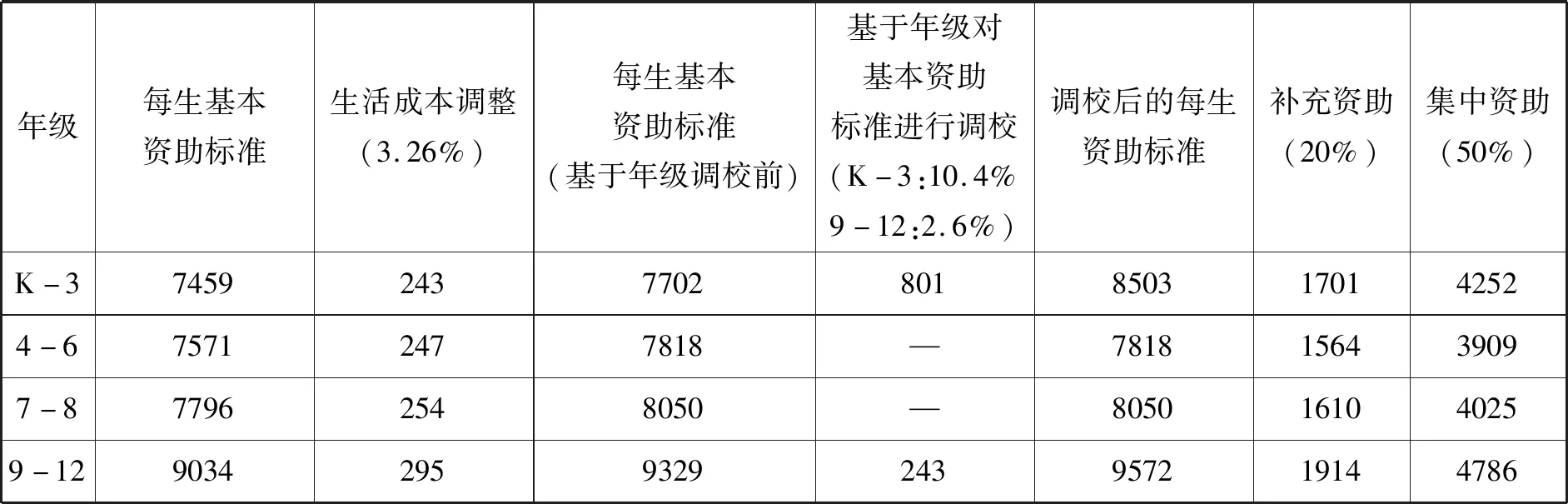

具体地说,州财政向学区与特许学校分配经费的调配公式操作分以下六个主要步骤:[11]第一,明确上一财政年度每个在读生的基本资助标准。K-3、4-6、7-8、9-12年级学生的基本资助标准有所不同,一般来说,9-12年级每生基本资助标准最高,其次是K-3年级。第二,根据加州生活成本调整情况对基本资助标准进行调校,一般是乘以一个系数,形成本财政年度的每生基本资助标准。第三,对K-3年级在读生的基本资助标准进行调校,在原有基础上增加10.4%,这种调校对于特许学校是无条件的,但对于学区有个附加条件,要求学区必须将K-3年级班额控制在24人以内,除非学区经过集体协商形成了一个替代性方案。第四,对9-12年级在读生的基本资助标准进行调校,在原有基础上增加2.6%。第五,提供补充资助。经过前四个步骤,K-12各年级调校后的基本资助标准已经确定。以此为基础,为每个处境不利学生额外提供20%的补充资助。可以领取补充资助的处境不利学生包括英语学习者、达到减免午餐标准的低收入家庭学生、寄养青少年,或综合以上几种情况的学生。第六,提供集中资助。如果一个学区或特许学校内的处境不利学生超过55%,每超一个学生,学区或特许学校可以额外获得相当于调校后每生资助标准50%的集中资助费用。表1给出了2019—2020学年加州LCFF资助标准。

表1 2019—2020学年美国加利福尼亚州LCFF资助标准/美元[12]

需要指出的是,套用LCFF调配公式分配给学区或特许学校的经费是州98号提案最低保障部分,除此之外学区或特许学校还可以从联邦政府、州或地方获得其他经费支持。

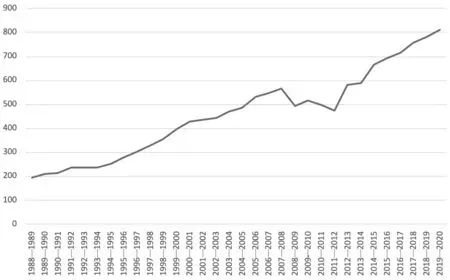

这种依LCFF调配公式面向学区和特许学校分配最低保障经费的办法,具有如下一些优点:(1)简化经费分配程序,减轻中小学负担。过去加州教育经费分配机制比较复杂,名目繁多的专项资助各有各的申请办法与使用限制,所以学区与特许学校要花费很多时间与精力争取经费,而努力争取来的经费使用起来却又有很多限制。有了LCFF,专项经费与使用限制明显减少,经费不仅容易申请,而且便于使用,有效减轻了地方教育机构与中小学的相关负担。(2)为各学区和特许学校提供最低经费保障,缩减学区之间在经费投入上的差距。各学区依本财政年度的LCFF公式计算出可以获得的最低保障经费额度之后,先由学区从财产税收入中支出,当学区经费不足时,由州财政补足;而如果学区经费充裕,足够支出这部分最低保障经费,州财政就不再从普通基金中拨款给这个学区。目前在加州大约有100个学区(约占学区总数的10%)不需要州普通基金拨款,这些学校也被称为社区投资的学校(community funded school)。这种经费投入保障机制,不仅为学区和特许学校提供了最低经费保障,而且有效缩减了学区间经费投入上的差距,有力地推动了教育均衡。(3)依据在读学生数及学生特点分配经费,优先关注处境不利学生。加州最低保障经费分配的核心依据是学生数及学生特点,而不是学校、教师或班级。一个学区服务的学生数越多,学生中处境不利者越多,面临的挑战越大,就可以获得更多的经费支持。这种分配制度体现促进教育公平的平等性原则、差异化原则与补偿原则,为处境不利学生抗逆提供了更多支持,有利于教育公平。(4)确保实际投入持续增长。每一年度加州在确定每生资助标准时,都基于物价与生活成本变动对标准进行微调,而且在此基础上根据州财政收入情况进一步适度上调,从而确保教育经费持续增长。对1988年98号提案生效以来,加州各年度的K-14最低保障经费数额进行汇总分析发现,除2008年金融危机爆发后的少数几个年度,因加州总体经济形势欠佳最低保障经费略有下降之外,从整体而言,加州最低保障经费的数额呈现逐年增长的态势,平均每年度增长4.91%(图2)。K-12年级学生从98号提案最低保障经费中获得的生均支出也相应增长,到2019—2020学年,已达到12 003美元,而从联邦、州和地方等不同来源获得的整体生均经费则高达17 160美元。[13]

图2 美国加利福尼亚州各年度K-14最低保障经费投入情况/亿美元[14-16]

(三)将问责权交给地方,推行社会参与的经费监管制度

在加州,学区是由立法机关设立的法人实体,一直具有很大的自主权,它不仅可以自主设置课程、选择教材及选聘教师,而且可以自由支配没有限制使用用途的经费,甚至有权在学区范围内额外征税(如包裹税)。但随着加州财政投入在公立学校经费中占比的提高,学区、特许学校与县教育办等LEA也要接受一定的监管和问责,以确保教育经费合理使用及获得预期效益。

1988年98号提案生效后,州法律要求所有接受州财政资助的公立学校必须在每年2月1日之前,向社会公布和分发学校问责报告卡(School Accountability Report Card,SARC)。SARC必须报告如下内容:人口学信息、学校安全与氛围、学术表现数据、学校完成率、班额、教职员工队伍建设、课程与教学,以及财务预算与支出。学校必须确保每位家长都能收到SARC,并提供便捷畅通的沟通渠道。如果学校有15%或更多比例的在校生家长使用同一种非英语的语言,学校必须提供合适语言的翻译版本。SARC在家长、社区与学校之间搭建了沟通平台,家长可以监督学校工作,也可以提出问责。[17]

2013年,作为LCFF政策的一部分,加州又启用了一套新的问责系统:地方监管与问责规划(Local Control and Accountability Plan,LCAP)。[18]在此之前, K-12教育的问责基本上由联邦和州予以控制,多基于标准化测试分数来展开,如果学区或学校里学生分数不佳,就会受到一定的惩罚。这种基于分数的问责制度强调顺从而不是创新,增加了学区和学校的压力和应试取向,却不能为学区和学校赋能。而加州LCAP尝试依据更加综合的学生表现实施问责,并且将经费使用监管与问责权力下放到地方,在州、地区、学区之间建立一种新型的伙伴关系。

LCAP要求所有的LEA在每年6月申请下一财政年度预算经费时,公开发布其三年的发展规划和年度计划,说明如何完成州和地方优先关注的事项,以及实现促进所有学生有所发展的年度目标。学生发展的年度目标不局限于标准化测试分数,还有母语非英语者的英语掌握程度、出勤率、长期缺席、辍学率、大学/职业准备等。而且,LEA在规划中要关注每一个需要特别支持的群体,比如无家可归青少年、寄养青少年、残障学生、社会经济处境不利学生、英语学习者以及特定的种族或族裔,要分群体提出发展目标和支持举措。特别需要指出的是,LEA制订未来发展规划的过程充分发扬民主,主动征询家长委员会、英语学习者家长委员会、普通家长代表、学生代表、教职工代表、社区人士等各利益相关者群体的意见,并获得广泛的认可。在规划定稿后除了在网上公布,还通过各种便捷手段送达各利益相关者。在规划制订与实施的任何一个阶段,如果家长等各利益相关者发现问题随时提出,督促LEA及学校进行整改。发展规划不是单纯的LEA工作计划,而是利益相关者监督与问责LEA,确保经费使用合理规范、公开透明的一种手段。

不难发现,无论是学校水平上的SARC,还是LEA水平上的LCAP,加州将经费监管与问责权力分权给地方,让各利益相关者群体等社会力量参与教育治理。学校不必一年多次地接受自上而下的检查或审计,也不用经常提交各种数据报表和自查报告,可以专心开展教育工作。这种相对宽松的监管与问责制度,不仅减少了LEA与中小学的负担,保护了学区和学校的工作积极性,也在一定程度上提升了经费使用效率与教育效能。

二、美国加利福尼亚州公立基础教育经费投入体制对我国的启示

(一)完善有关立法,加强法律表述的操作性

加州公立基础教育经费投入体制改革的进程,也是有关法律不断变迁与完善的过程。从赛拉诺判例到13号提案,从98号提案到2号提案,以及本文受篇幅所限没有提及的111号提案等,都在及时回应社会经济形势变化对教育经费投入提出的挑战。法律在加州公立基础教育经费投入体制改革实践中发挥着规范、保障和推动作用。在我国,《中华人民共和国义务教育法》及《中华人民共和国教育法》提出逐步提高“两个比例”,即财政性教育经费支出占国民生产总值的比例和占财政支出的比例,强调“四个增长”,即各级人民政府教育拨款增长要高于财政经常性收入增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证生均公用经费、教师工资逐步增长。这些法律的颁布与实施推动了我国教育财政投入体制的不断完善,但由于缺乏具体的实施细则,也没有相应配套的单项法律、法规或规章,这些法律条文在实施中仍面临一些困难,难以为基础教育经费投入提供充分的保障。

完善有关立法,以法律规范保障基础教育经费投入,应该成为未来我国教育改革的重点。具体的建议有:(1)制定和颁布有关教育经费投入的单行法律或法规,[19]对基础教育经费投入体制作出专门规定,“定标准、定责任、入预算”[20],明确各级各类基础教育的生均经费标准和拨款标准,确定各级政府的教育投入责任,将教育支出纳入各级财政预算,用法律保障政府经费投入。(2)加强法律法规条文表述的操作性。现行法律对教育经费投入的规定多是原则性表述,缺乏实际操作性。财政性教育经费支出中至少有多大比例投入到基础教育或义务教育领域,为促进教育均衡如何确定城乡学校的拨款标准,以及各级政府到底要担负多大比例及如何担负经费投入责任等问题,均需要明确的法律规范,提高法律的可操作性。(3)坚持财政收支平衡原则,在有关法律条文中注明法定条件。有研究者曾撰文反对将财政性教育经费与国内生产总值和财政收入挂钩,因为国家和地方经济发展及财政收入是动态变化的,固定挂钩可能导致一些新问题。[21]借鉴加州经验,我们可以在规定最低保障水平或比例的基础上,明确经费增加或减少的法定条件,考虑法律实施中可能遇到的各种情况,使法律更具可行性。(4)明确规定法律后果和罚则。一条完整的法律规范既要有行为准则和法定条件,又要明确主体责任、法律后果与罚则,这样才能保证法律的强制性,才能强化各级政府及有关部门的主体责任意识,使法律得以有效实施。

(二)加大省级经费统筹与转移支付力度,促进区域间教育均衡

在美国加州,州财政投入占公立学校经费的60%左右,是公立基础教育经费投入的责任主体。更重要的是,加州依据98号提案设置了公立基础教育学校最低保障经费。这种经费拨付办法有效缩减了学区间教育投入上的差异,有力地推动了州内区域间的教育均衡。

在我国,区域间教育经费投入差异以及由此导致的区域教育不均衡,仍是基础教育发展中的重要问题。这种不平衡与教育经费投入保障体制有很大关系。进入21世纪以来,我国实施以政府投入为主,由地方政府负责、分级管理、以县为主,多渠道投入的教育经费投入体制,在很大程度上支持了教育事业的快速发展。但必须承认的是,在这种体制下,由于各县的经济发展水平和财力不同,其实际投入和保障力度也就存在很大差异,导致省域内区县间及省域间的不均衡问题相对突出。近年来,我国推行农村义务教育经费保障新机制,建立了中央与地方分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制,在一定程度上缓解了区域间的教育不均衡,但仍然面临很多挑战。[22]借鉴美国加州的经验,我国可以考虑进一步上移经费保障机制的重心,强化省级政府的主体责任,加大省级经费统筹与转移支付力度。具体建议包括:明确基础教育经费投入最低保障水平及各级政府支出责任;加强省级统筹,提高省财政在基础教育投入总额中的比例;适度减少专项转移支付,加强与规范纵向一般转移支付,采用国际通行公式(对地方的一般转移支付额度=该地方政府的最低保障标准支出-该地方政府的标准收入-该地方政府得到的其他转移支付×调整系数)测算转移支付额度,克服转移支付的随意性;建立适度规模的转移支付基金,并设立储备基金账户以备经济下行时使用,确保转移支付制度的稳定性。

(三)教育经费向农村学生和处境不利学生倾斜,推动教育公平

改进农村学生和处境不利学生的教育,让每个人都能享受公平而有质量的教育,是我国基础教育改革的重要主题。进入21世纪以来,随着“两免一补”(2001年)、“特岗教师”(2006年)、“城乡教育一体化”(2016年)等相关政策的陆续实施,偏远地区和贫困地区农村学校的办学条件正在逐步改善,但农村义务教育经费投入不足仍是我国教育财政领域的突出问题。2018年与2019年我国义务教育经费统计数据(表2)显示,农村在各项生均经费指标上均低于城市,而且各项指标的年增长率也低于全国总体增长率与城市增长率,说明城乡经费投入的差距仍然在扩大,这种情况直到2020年才有所改观。而实际上,农村学校无论是硬件设施还是软件投入,长期以来都与城市学校存有很大差距,历史欠账比较多,而且农村学生中社会经济处境不利学生、留守儿童等需要特别支持的学生比例较大,需要更多的生均经费投入。

表2 2018年与2019年我国义务教育阶段农村生均经费/元及年增长率/%[23-24]

要推动教育公平,切实改进农村学生、处境不利学生等弱势群体的教育,不仅要确立城乡统一的生均公用经费基准定额标准,而且要建立向弱势学生群体适度倾斜的经费保障机制。美国加州的做法值得借鉴。加州财政向学区和特许学校分配经费时,在生均基本资助标准的基础上,为每个处境不利学生(包括英语学习者、低收入家庭学生、寄养青少年,或综合以上几种情况的学生)额外提供20%的补充资助;如果一个学区或特许学校内的处境不利学生超过一定比例,每超一个学生还可以再获得一定数额的集中资助费用。这种向弱势群体学生适度倾斜的财政分配策略,将经费更多分配给最需要的学生群体或学校,是推进教育公平的重要调节机制。只有为农村学校学生和处境不利学生,或者说弱势群体学生提供更多的经费支持,他们才更有可能突破发展障碍,取得与处境良好学生同样水平的教育成就,实现教育机会和结果上的公平。

(四)建立健全全面覆盖且适度宽松的使用管理制度,管好用好经费

经费使用管理制度,特别是监管与问责制度,是教育经费投入体制不可或缺的重要组成部分。在美国加州,地方教育机构在申请年度教育经费时必须提供未来三年发展规划和年度计划,并将这些文件及年度问责报告卡面向社会公布,接受各种利益相关者群体的问责与监督。这种放权给地方、调动利益相关者参与问责的体制,既可以减轻各级教育行政机构的负担,又可以增加管理的灵活性,释放制度活力,提高监管效率。我国在加大财政教育投入的同时,一直也十分重视教育经费使用管理。《中国教育现代化2035》指出,要“全面实施绩效管理”,以监审、监控、监督为着力点,“建立健全全覆盖全过程全方位的教育经费监管体系”[1]。这种全覆盖的监管制度注重结果导向,加强了责任约束,可以减少违规使用经费的各种问题,但是否也会限制被监管单位的自主性,陷入“一管就死”的困局,从而降低经费使用效率,还有待进一步的观察与评估。借鉴美国加州经验,我们可以考虑推行全面覆盖且适度宽松的问责制度,简政放权,管放结合,在经费使用监管中扩大各种利益相关者的参与,既防止“管得过死”,又克服“一放就乱”;既规范经费管理,又提高使用效率,切实管好用好教育经费,保障教育事业发展。