校园欺凌与拒学行为潜在关联的多个案研究

2022-05-19阮琳燕

阮琳燕, 蔡 辰, 何 丽

(北京联合大学 师范学院, 北京 100011)

一、研究缘起

2017年,教育部等十一部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》,对校园欺凌的概念进行界定,高度关注校园秩序与学生人际交往。中国教育报刊社教育行业网格化监测与数据分析平台(1)统计口径包括新闻网、电子报、论坛、微博、微信、自媒体、APP、博客等全网监测。显示,2021年1月1日—2021年12月31日,与中小学生欺凌相关的网络文章和转载量共计251 624篇(条)。其中,主流媒体(新闻网和电子报)的报道和转载量共计21 227篇(条)。由此可见,互联网时代信息的传播速度加快,校园欺凌作为一种“房间里的大象”的典型合谋性沉默(2)“房间里的大象”(elephant in the room)是英文谚语。伊维塔·泽鲁巴维尔在其2011年的著作《房间里的大象:生活中的沉默和否认》中,从社会学角度对此隐喻做了解释,认为这是人们对某些显见事实的集体沉默现象,是一种合谋性沉默。已经走进大众视野。但笔者通过梳理发现,已有研究对校园欺凌的现状和成因分析较多,对校园欺凌导致的实际后果关注相对较少。

笔者在对已有拒绝上学(以下简称“拒学”)学生家庭的实证资料中隐约发现一条线索,即部分拒学学生在校就读期间曾受到过不同程度的校园欺凌。近两年来国内一些学者开始研究拒学现象,认为拒学行为不仅是学校出勤率问题,更是学生个体遇到的情绪心理问题,因此是一个需要引起大众关注的社会话题。[1]

据此,笔者希望聚焦校园欺凌与学生拒学行为之间存在的复杂关联,通过个案研究的方式深度探究校园欺凌的实际发生情境与个体状况,从而进一步完善校园欺凌的概念界定,并尽可能地剖析校园欺凌与拒学行为之间的潜在关联及其行为发生的影响因素。在此基础上,进一步提出家校社协同育人的支持体系以预防和干预拒学行为。

二、文献综述

(一)校园欺凌的概念

不同国家的学者对校园欺凌的概念界定既有共性也略有差异。1978年,挪威心理学家欧维斯最早展开研究并提出,校园欺凌是指“学生一方长期且重复地受到来自另一方的具有伤害性或攻击性的行为”,有权力不对等、故意伤害性和重复发生性三个基本特征。[2]日本文部科学省在2013年明确了校园欺凌的含义:学生受到校内人际关系下的其他学生强行实施的心理或物理上的伤害行为,使其处于身心痛苦的状态。[3]2017年,森田洋司将校园欺凌定义为“校内学生群体的相互作用过程中,处于优势的一方刻意或集体造成他人精神上、身体上的苦痛”[4]。美国大部分州都对欺凌行为进行了解释,认为校园欺凌是指重复、故意、侵略性地对他人施加伤害的行为,包括辱骂、戏弄、恐吓、嘲笑、羞辱和肢体攻击等行为。[5]韩国对校园欺凌的定义是学生之间在校内外发生的以暴行、胁迫、孤立等方式造成身体、精神伤害及财产损失等结果的行为。[6]加拿大安大略省教育部认为欺凌是指一种有害身心健康的互动过程,是重复使用强势力量进行身体、言语或者社会侵犯的一种形式。[7]英国政府教育与技能部将校园欺凌界定为个人和群体进行有意、反复、持续的伤害性行为,使被欺凌者感觉失去抵抗;与此同时还提到了偶发事件在一些情况下也属于校园欺凌。[8]

我国对校园欺凌的研究相对较晚且定性模糊。首次在国家文件中正式使用“校园欺凌”概念是2016年4月印发的《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》。[9]该文件对校园欺凌的定义是:发生在学生之间,蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱、损害学生身心健康的行为。[10]2016年11月教育部等九部门印发《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,“欺凌和暴力”作为一个合体概念出现。(3)在一些研究中,“欺凌”和“暴力”存在同义词替换的现象。本文统一使用“欺凌”一词,但在文献和对话部分尊重学者原初表达。2017年,教育部等十一部门联合印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》,将校园欺凌界定为多发生在中小学校园(中小学和中等职业学校)内外、学生之间,其中一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。[11]

国内学者对于校园欺凌的界定有广义和狭义之分。任海涛从法律责任的角度,将广义的校园欺凌界定为所有发生在校园及其辐射区域内, 以教师和学生为受害人的财产与人身伤害行为;狭义的校园欺凌则指在幼儿园、中小学及其合理辐射区域内发生的教师或学生针对学生的持续性的心理性或者物理性攻击行为,从而使受害者感受到精神上的痛苦。[12]杨梨、王曦影从社会学“再生产”视角展开分析,认为校园欺凌是指在学校及其周边,权力不对等的学生个体与群体之间发生的侮辱性身心攻击,造成被欺凌者精神或身体伤害的事件。[13]王帅综合法学和德育的视角,将校园欺凌定义为发生在校园内外,学生一方蓄意对学生另一方长期实施肢体侵犯、语言侵犯、网络侵犯等行为,造成学生另一方生理伤害、心理伤害及财产损害的事件。[14]

综合国内外学者对校园欺凌概念的界定可知,校园欺凌是指发生在校园及其周边合理范围内,教师或学生一方对学生另一方实施长期、重复的伤害,造成学生生理、心理上的伤害或财产的损害。

(二)校园欺凌的类型

国家政策文本中对以学生为主体的校园欺凌有明确的界定和分类,但是对以教师为主体的欺凌定义和类型相对模糊,在此对其进行重点综述。

1.显性欺凌:语言欺凌与肢体欺凌

以教师为主体的显性欺凌大致可以概括为语言暴力和肢体暴力两种。教师语言暴力又可以细分为口头和书面语的暴力,是指教师在直接或间接培养学生的过程中,使用虐待、诽谤、蔑视、嘲笑等侵害人的尊严或带歧视性的语言,对学生的个人名誉和心理健康造成损害,[15]是一种精神虐待。[16]在教育部出台教师惩戒相关法规之后,教师欺凌更多集中在语言上,这种欺凌对于学生的影响渗透在方方面面,有时甚至可以达到一种精神上的虐待;尤其是在学生表现与教师利益挂钩的时候,会加速教师对影响其利益的学生的欺凌发生。[17]教师肢体暴力是指教师直接对学生进行身体攻击,通过虐待,甚至猥亵和性攻击,给学生造成身心双重伤害。[18]

2.隐性欺凌:关系欺凌或冷暴力

以教师为主体的隐性欺凌可以概括为三种:第一,让学生孤立和欺凌个别同学;第二,通过网络欺凌学生;第三,故意忽视或忽视他人的欺凌行为。[18]这些欺凌也可以称之为关系暴力或冷暴力,是教师实施给学生的内隐性、非表现性伤害,其实质也是精神虐待。[19]

(三)校园欺凌与拒学

已往研究鲜有关注校园欺凌与学生拒学行为关系的复杂性。日本学者Naoto kawabata对两位初中生进行个案研究,从人际交往/互动创伤的角度描述了校园欺凌及其拒学行为发生的原因,尤其强调文化情境的重要性。此外,他还在综述中指出日本学生由于受到欺凌(Ijime(4)Ijime是来源于日语的动词性名词,形容对弱小一方故意实施身心伤害的行为;是英文bullying的日语翻译。)而拒学的案例呈上升趋势;而Inamura的研究也表明,学生拒学的归因中有20%来自同伴欺凌。[20]

国内学者杨梨、王曦影在探讨校园欺凌的“灰色地带”时,提及欺凌中存在的权力不对等使其伤害性不易于被觉察和识别,导致学生没有足够的经验来应对,[21]这可能使得学生产生不愉快的人际关系体验却无法言明。陈玉霞等人的研究表明,拒学行为检出率随年龄的增加呈上升趋势。中学生正值青春期,除了面临巨大的学业压力之外,还有心理成长和生理发育方面的压力。如若这些压力不能得到及时地缓解或释放,就可能以拒学行为表现出来。[22]

(四)文献述评

1. 政策文本中教师作为欺凌主体的淡化

目前,《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》和《加强中小学生欺凌综合治理方案》中提及的欺凌主体均为学生,对教师作为欺凌主体还未有界定。而在学术研究中,教师也可能是校园欺凌的主体。不过,现有研究缺乏实证数据的支持,亟待有实证研究聚焦教师欺凌行为,从而提出循证建议。

2.教师欺凌与教师惩戒的边界模糊不清

已有研究对于教师欺凌和教师惩戒均有分别的论述,但对两者之间的差异没有作出比较明确的区分。教师欺凌和教师惩戒概念边界和行为界定的模凌两可,一方面可能使得教师在行使正当的惩戒权时不易把握分寸,出现偏差;另一方面也会让家长对教师惩戒有所顾虑和误解,不利于教师对学生的教育。

3.校园欺凌与拒学行为关系的实证研究较少

国内已有关于校园欺凌的研究有关注中国中小学生校园欺凌相关因素的元分析,[23]也有基于我国15省市的大规模数据调查,[24]但是直接探讨校园欺凌与拒学行为关系的实证研究较少,关注拒学在学校层面的影响因素也不多,直接聚焦校园欺凌与拒学行为的深度个案研究更是少之又少,这也成为笔者开展此项研究的初衷和缘起。

三、研究设计

(一)个案分析单位的选择

本研究是一项多个案整体研究,采用海报形式招募研究对象,以认为自己受到校园欺凌导致拒学的学生为个案分析单位,涵盖小学、初中和高中三个学段。在典型性个案的选取上,符合理论饱和原则。在研究过程、结果呈现时均作匿名处理,保护研究参与者的个人隐私。基本情况详见表1。

表1 个案研究对象的基本情况

(二)资料收集与分析方法

采取以质性研究为取向的个案研究方式,以半结构式深度访谈和实物收集法进行资料收集,并以备忘录作为辅助资料。在设计个案研究的访谈提纲时,将与研究问题相关的过往经验和因素也作为访谈维度。[1]由于校园欺凌的研究议题比较敏感,在展开正式的访谈之前,笔者先对互助社群中招募的自愿参与者基本情况进行了解,撰写了访谈接触单,做好深度访谈的前期准备,从文献梳理和社群资料两个方面制定访谈提纲。

本研究累计访谈时间1224分钟。因为疫情原因,大部分访谈采用线上通话方式(腾讯会议)进行,具体如表2所示。

表2 访谈资料一览表

笔者根据研究问题和资料特点,对单个案研究采用情境分析法,跨个案研究采用类属分析法,以尽可能地厚描和解释校园欺凌与拒学行为之间的复杂关联。情境分析以家长回溯学生经历的人际关系关键事件为切入点,通过还原场景的方式,从学生可能遇到的欺凌事件、和同伴以及教师的关系、校园氛围、家庭结构等维度展开半结构式深度访谈。

(三)研究伦理的考量

本研究初期,最终参与的九组家庭均自愿签署知情同意书。为确保学生不受到校园欺凌的二次创伤,笔者仅对学生父母开展访谈。本研究承诺妥善保存所有资料并仅用于科学研究或与本研究直接相关的活动。研究结束并撰写初稿后,笔者将全文通过微信发送给九位家长进行伦理校对,参与家长对引用的原始资料进行阅读和修正,并对研究发现和结论给予了积极正向反馈。家长们写道:“文章观点明确、论据充实;既有思考、又有方向;创新点突出,聚焦之前很少被关注的欺凌和拒学潜在关系”;“以‘房间里的大象’比喻非常形象,条理清晰,分析到位,还给出了建议和反思”;“感谢你们团队的研究,让我们这些家长感受到了温暖和支持。”

四、研究发现

通过对访谈资料的情境分析和类属分析,本研究得出三个主要发现:第一,校园欺凌的主体既有学生,也有教师;第二,教师欺凌与教师惩戒根据不同的情境和维度,可以被视为行为发生的连续谱,存在临界点;第三,校园欺凌与拒学行为的潜在关联十分复杂,是学校因素和家庭因素多重叠加的结果。

(一)看见“房间里的大象”:正视校园欺凌的主体

上述文献综述表明,我国在界定校园欺凌时,没有提及教师作为欺凌主体,主要界定了学生之间的同伴欺凌。一些具有社会学及教育学背景的学者在研究校园欺凌议题时,也更加关注同伴欺凌给受欺凌者带来的伤害和影响。在一定程度上,对教师欺凌行为的淡化是一种类似于“房间里的大象”的合谋性沉默:教师无意为之或有意掩饰,学生有口难言或言之无人信,家长难以辨识或不能有效应对,政策相对忽视或无法清晰界定。

然而,根据本次访谈资料中呈现的对校园欺凌事件的回溯,笔者发现校园欺凌的主体既有学生,也有教师。换言之,从欺凌主体的角度来说,校园欺凌包括同伴欺凌和教师欺凌。就本研究中的九位学生感知受到欺凌的情况而言,可以细分为“仅受到同伴欺凌,仅受到教师欺凌,以及同时受到教师欺凌与同伴欺凌”三种情况。需要说明的是,其中两名同学感知的教师欺凌其实属于教师惩戒,本部分不予分析。

1. 同伴欺凌的情境及其特点

三个个案在校园内因为学业成绩、人际关系和情感交往等感受到了不同程度的同伴欺凌。

小左的妈妈在接受访谈时谈到女儿在学校的遭遇,首先是来自同学的语言攻击,“有些同学还说她坏话”;还会有一些行为上的欺压:“她不来上学的话,桌兜里放个垃圾什么的”。小左觉得学校里的同学都在针对她,她没办法在这样的环境里待下去。

小中也是在初中和高中阶段经历了不同程度的同伴欺凌。初中时,小中交了一个男朋友,引起了其他女生的妒忌。“男朋友属于在学校比较打眼的那种,会弹吉他,会唱歌,长得又很帅。很多小姑娘就有点羡慕嫉妒恨,在背后骂她”,“有一些可能也当面骂她,她就很难受”,虽然最后和这个男生分手了,但这件事还是给小中造成很大伤害。所以小中在高中阶段变得更加敏感,有同学背后说她,她就会感觉很难受。

小米因为在学校发生的一些事情,也感受到了来自同学们的恶意:“在语言或者是行为上面,肯定会对孩子造成一些什么孤立,还有什么攻击”;又因为小米感情方面的情况,同学又“攻击他是一个什么花心大萝卜,所以后来感觉就是他出现崩溃了”。

这些同伴欺凌行为通过语言和肢体直接表现出来,被欺凌学生感受明显,但家长很难直接干预,对于孩子因为受到欺凌而拒学显得无所适从。

2. 教师欺凌的情境及其特点

有个案父母提及自己的孩子直接受到或间接感受到,抑或看到了教师欺凌,导致孩子觉得学校不安全。

小木在学校受到了来自教师的语言暴力,导致其丧失了学习信心:“那个老师把她打击了,她学习一点信心都没有。比如说她写的作文,老师说她是二年级的水平。写不好作文就像小狗,虽然是批评其他同学,孩子感觉就是骂她的”。小木认为教师通过批评别的同学间接对她进行语言暴力。

小东因为疫情转校,遭受了非常严重的教师欺凌,从精神到身体上都受到了伤害:“老师会用很奇怪的精神虐待的方式,来虐待这些青春期的孩子,因为青春期的孩子是很爱面子的”,“分学习小组,一个小组的人互扇耳光,就是一边扇全班同学鼓掌,谁扇得不够响就一直鼓掌,鼓掌到扇得够响为止,来惩罚那些学习不好的孩子”;“反正他有一次,被打得整个后背都是青的”。小东妈妈尝试联合其他家长与教师沟通,但在家长会上,其他家长却没有勇气站出来与教师对话。这些通过肢体欺凌和关系欺凌来教育孩子的行为在该学校仿佛是约定俗成一般。

教师欺凌的情境主要集中于学生的学业成绩和日常习惯,教师激烈的语言或一定程度的体罚会引起学生的不安全感,从而产生拒学行为。

3. 同伴欺凌与教师欺凌共在的情境及其特点

另有两个个案在同一阶段同时受到了同伴欺凌与教师欺凌,学生面临双重困境。

小北的妈妈说孩子在拒学前受到了多次同伴欺凌。初中阶段他不仅“被全班同学都排挤了”,还“被最好的朋友在大庭广众之下侮辱”。高中阶段,小北没有融入新集体,又受到了同学的肢体攻击,“可能说话刺激到那个男孩了,就扇了他好几个巴掌”。除了来自同伴的伤害,还有教师带来的影响。因为小北不能一字不落地背诵课文,被初一英语教师罚抄课文及抓到黑板前很凶地骂了好几次,这对他的伤害很大,“用他的话说他就是——把他毁了”。

小南在小学时管理同学纪律,但是有些男孩不服气,“结果有个男生找她事儿,就欺负她,拍桌子,两个人好像就推搡打起来了”。初中时,小南遇到了更严重的情况,“(有个同学)天天骂她是猪”;同时小南还受到了来自教师的语言欺凌,数学老师会在群里公示成绩,“每次发名单、发成绩、发排名。刚开学没两天就发,发了一天成绩,一天给小南记了三次0分”。小南很敏感,心里有了一些障碍。之后,数学教师继续公布成绩,小南说“我都觉得已经无地自容了”。在高频率的刺激之后,小南“出现了第一次幻听”。家长与数学教师沟通时,教师说“你们孩子自己有病,‘病羊、烂腿’就应该割掉……”此外,小南的班主任“要抓纪律,羞辱、示众、骂(学生)”。这些都导致小南在学校不敢说话,并叠加在一起对小南产生了巨大的影响:突然有一天无论如何都不愿意去上学了。

小南和小北个案的共性在于教师欺凌行为的公开性,面对青春期的学生,个案中教师的惩戒较少考虑学生的心理感受,让学生的学习成绩赤裸裸地呈现在全班同学和家长面前。这种公开惩戒的行为(无论是否恰当)被学生和家长一致认为是公开示众,具有侮辱性质。

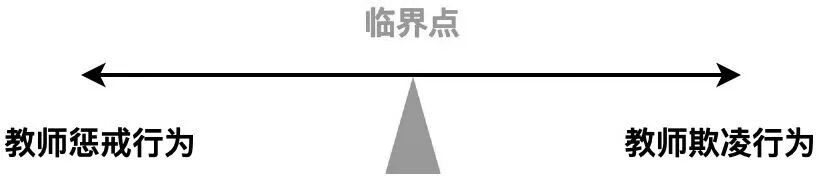

(二)厘清边界:教师惩戒与教师欺凌的连续谱与临界点

当教师成为校园欺凌的主体之一时,对于教师欺凌行为的界定就必须更加慎重。笔者发现,个案所描述的教师行为有一部分构成了教师欺凌,而另一部分则更像是教师惩戒。

2020年12月,教育部颁布《中小学教育惩戒规则(试行)》,对教育惩戒进行了界定:“学校、教师基于教育目的,对违规违纪学生进行管理、训导或者以规定方式予以矫治,促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为。”[25]教师惩戒行为是指以对学生进行惩罚为其手段,与教育目的紧密关联,让学生不再犯相似过错,进而使学生进步并得到发展。[26]需要注意的是,教师在惩戒过程中,不能够影响学生的身心健康发展,这也是学校管理学生的职责之一。[27]

合理区分教师惩戒与教师欺凌十分重要且必要:一方面,应有的惩戒权“是教师行使专业决策的权力,是教师专业实践的一部分,需要极其高超的教学专长才能保证‘教育惩戒权’的恰当运用”[28];另一方面,对教师惩戒权的限制,是学生身心发展的必然要求。应严格杜绝教师的不良行为甚至是教师欺凌现象;但对于一些模棱两可的行为,则需要从教师欺凌与教师惩戒的概念界定出发进行理性区分。

如图1所示,教师惩戒行为与教师欺凌行为可以视为连续谱,需要从教师行为的对象(行为本身或学生本人)、情境公开程度、发生时段/阶段、频次(是否重复)和时机、目的与心态、方式与方法及对学生身心影响程度等方面加以区分。除了故意的教师欺凌之外,即使在连贯的教育实践中,教师惩戒也可能随着情境和维度的指向或程度的变化超出惩戒范围,逐渐演变为教师欺凌。在此过程中存在的教师行为的临界点,用以判断教师行为究竟属于惩戒还是欺凌。

图1 教师惩戒行为与教师欺凌行为的连续谱

笔者认为可以将教师惩戒行为与教师欺凌行为视为一种连续谱。教师惩戒是教师为了促进学生发展(非满足个人喜好或发泄个人情绪)而实施的合理教育行为,其教育行为符合国家规定的惩戒范围(没有出现禁止行为),且未对学生的心理健康造成影响,没有使学生受到身体伤害以及感受到人格侮辱;对于超出临界点的教师行为则定义为教师欺凌。

基于上述界定,笔者对个案感知的教师欺凌情况再次进行了类属分析:

小右好几次因为被老师误会而罚写检查,感到很委屈。他的妈妈说:“我们家孩子就觉得他是被冤枉的。”教师的态度非常严厉,这些批评对孩子造成了影响:“那天班主任给我打电话,让我儿子听着,吼着说。当时我真的觉得这个老师怎么那么凶。”

小西确实在学校经历了罚抄作业、罚站后产生了拒学想法。同时,小西妈妈也说明了小西作为早产儿天生高敏感的情况。

以上个案表明,虽然对这两位学生而言,教师行为没有超过教师惩戒的范围,但是,这些教师的行为确实给学生心理留下了伤害,对学生生活和学业造成了影响,需要教师引起重视并适当调整教育方式。

其他个案中,教师言语辱骂、让学生互扇耳光、抽打后背等行为早已与教育目的偏离,均可直接定义为教师欺凌。

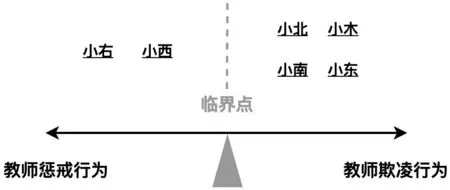

据此,小右和小西感知的教师欺凌属于教师惩戒,而小北、小木、小南和小东所感知的教师欺凌确实属于教师欺凌,如图2所示。

图2 本研究个案遭遇教师欺凌(惩戒)行为的分布图

(三)校园欺凌与拒学行为存在的潜在关联

综上所述,小左、小中和小米的情况属于遇到同伴欺凌,小木和小东的情况属于遇到教师欺凌,而小南和小北的情况则属于同时遇到同伴欺凌和教师欺凌。

通过跨个案分析,笔者发现校园欺凌与拒学行为存在两种关联情形:校园欺凌直接导致拒学、校园欺凌间接导致拒学。其中,同伴欺凌直接导致小左、小中、小米拒学;教师欺凌直接导致小木拒学;小南则由于同时遇到教师欺凌和同伴欺凌而直接拒学;对小北和小东来说,教师欺凌(和同伴欺凌)是导致其拒学的间接因素,家庭因素是主要诱因。

然而,无论是何种关联,本研究中个案遇到的校园欺凌都已经对学生的身心造成了极大影响。从学生受到校园欺凌到拒学,该过程有迹可循,长期积累最终导致拒学结果。过往经历、家庭变故、学校遭遇等各方面都可能成为压倒他们的最后一根稻草。让人感到悲伤的是,本研究中有四个个案在受到校园欺凌后,出现了不同程度的焦虑、抑郁等心理症状。个案学生遇到的欺凌类型及其拒学表现以及两者之间存在的关联情形如表3所示。

表3 个案情况与拒学的关联情形及拒学表现与程度

(四)校园欺凌与拒学行为关联的影响因素

学生从受到校园欺凌到发生拒学行为,这一过程十分复杂,主要归因于家庭和学校两个方面,也有学生个体和社会环境的因素(本文不予深究)。笔者发现,来自家庭方面的影响因素包括夫妻关系、亲子关系和教养方式对学生性格等的影响,以及遇到校园欺凌后父母的应对方式;来自学校方面的影响因素有学校体制、管理模式、同伴关系、师生关系和学业压力。

1. 家庭方面

(1)夫妻关系对孩子性情及心理状态的影响

个案家庭中夫妻关系不稳定或是单亲家庭的学生往往缺乏安全感、小心翼翼、敏感、不自信、不会处理问题。

她一直对我跟她爸离婚这件事是不认可的。她哭的时候会说,为什么别的孩子都有爸爸,我就只能跟妈妈在一起?

(小中母亲)

夫妻关系对他的影响可能也很大,孩子会觉得父母之间的关系没有那么亲近了。

(小北母亲)

后来告诉孩子我和他爸爸离婚的事,他就哭着说他担心什么,反正大概意思就是他有些恐惧。

(小东母亲)

(2)亲子关系对孩子情绪及处事方式的影响

首先,个案家庭亲子关系出现问题会对学生造成伤害;其次,受到家庭中亲子关系的影响,孩子为了与父母维持好的关系在受到伤害后会独自承受;最后,由于孩子缺少家庭情感互动与支持,在面对欺凌时会不知如何处理与面对。此外,单亲家庭的学生会比较依赖父母其中一方,在受到欺凌后没有父母的陪伴会更加脆弱、想要逃离。

有时候我感觉他爸爸也不成熟,两个人吵了以后,他还不理孩子,就这样一味地指责孩子。

(小米母亲)

她其实也是为了讨好(我们),因为她又要顶着我们的压力,又要顶着学校的压力,我们孩子能到今天这一步,确实不容易了。

(小木父亲)

我打孩子……可能还说一些特别不好的话,就是怎么难听怎么说。

(小左母亲)

他爸确实是有点疏忽,初中三年父亲是缺位的。

(小北母亲)

她也知道要一个人待在寄宿学校,但是她没有预想到会那么孤独。

(小中母亲)

每个星期有两次以上的家暴,对他来说不是身体上,可能在精神上给他带来很强烈的不安全感。

(小东母亲)

(3)教养方式对孩子性格及人际交往的影响

个案家庭中父母对于孩子的教养方式会影响孩子的性格养成以及面临人际关系问题时的处理方式,这些问题可能会成为导致校园欺凌的诱因,也会影响孩子遇到欺凌后的应对方式。

我的说话方式可能对孩子产生了潜移默化的影响。她的同学觉得她说话特别直,可能接受不了。

(小左母亲)

因为孩子爸爸是老师,特别能说,所以造成孩子语言(较弱)。人家攻击他,他是没有办法怼回去的。

(小米母亲)

班主任都说他就是一个矛盾的结合体,这一点可能跟我真的很有关系,没有想到性格会给他带来这么大的一个困扰。

(小北母亲)

我觉得是不是这种单亲家庭的孩子,她缺少那种父性的支撑,可能遇到问题的时候,因为个性比较软弱,会不知道如何应对,选择回避或退让。

(小中母亲)

(4)父母态度与应对措施对孩子拒学行为的影响

个案中,有些家长不理解、不采取措施或是举止错误可能会使孩子陷入更加痛苦、孤立无援的局面。

她就是动不动回家就心情不好,那个时候我跟她的关系也不好,亲子关系弄得特别僵。

(小左母亲)

真的造成了二次伤害!因为我们中间真的是逼得好狠,他爸爸就是什么狠话都说出来了,知道吧?极端手段。后来有一段时间孩子在那里哭、闹,就像变了个人一样的。

(小米母亲)

我总是觉得(是)孩子自己的原因,根本就没有想到和老师沟通一下她究竟在学校遇到什么事了。

(小木父亲)

他爸爸不会因为老师打他,就把他从那个学校调出来了。

(小东母亲)

有些家长在孩子因为校园欺凌导致不想上学时,可能一开始会觉得无法理解和接受。但是之后家长及时改变想法,理解孩子并且积极应对,可以使孩子拥有来自家庭的支持,更有力量去面对各方面的压力。

我就在那个假期已经重视到了心理的,包括给她减压;孩子自己也在努力。

(小南母亲)

自己也努力在学,向好的方向去发展。

(小左母亲)

2.学校方面

(1)学校体制与管理模式对学生的影响

个案中的个别学校只追求升学率和成绩的刻板制度和严格管理给学生带来了无形的压力,尤其是封闭式管理的学校让学生没有机会和家长倾诉。

她说——妈,什么是教育,教育就是一条流水线吗?在不停地淘汰所谓的残次品吗?她就想不通。

(小南母亲)

学校都管得非常严,时间控制得也很紧,她在那边很不适应。

(小中母亲)

学校是封闭式管理,即使我们想送衣服送水果,也看不到孩子。差不多半个月才能看到一次孩子。

(小东母亲)

(2)同伴关系与师生关系对学生的影响

其一,良好的同伴关系能够给孩子提供支撑力量,在班级中有融入感,觉得自己不是一个人,让学生拥有抵御欺凌的勇气;而在受到校园欺凌时,没有来自同伴的力量会加重痛苦。

我觉得那次对她真的是致命的,一入学还没有来得及交朋友。

(小南母亲)

高中以后,她在宿舍没有朋友,在班里觉得融入感不强,就很孤单。

(小中母亲)

后来可能是因为她的成绩太糟糕了,别人可能慢慢疏远了。

(小左母亲)

我忽视一件事情就是,他离开了他这一辈子唯一建立起来的良好的人际关系。

(小东母亲)

班主任跟同学就做了这么一个暖心的举动,让他就觉得特别好,他一下子跟这个班级一下就融进去了,我们还挺开心的。

(小北母亲)

教师在学校内是学生可以信任和接受帮助的角色。作为班主任,在学生受到欺凌后能够及时发现异常并采取措施,会给孩子带来支持;作为心理教师履行职责,发现学生的问题及时帮助,也能给予学生支持。

其实那个老师对她还是挺友好的,会单独找她聊。

(小中母亲)

其二,教师对学生的冷漠、置之不理、不相信或是推卸责任,会使受到校园欺凌的学生对学校产生更加负面的想法。

她(班主任)都不跟我见。事后我才想班主任实际上是在甩责。

(小南母亲)

孩子说她都哭了一下午,她去找老师对质,老师说是不是误会,(另一位同学)学习这么好,不应该。老师觉得好像不应该发生这些事情似的。

(小左母亲)

班主任碰巧是年级主任也是副校长,是那个学校最大的一个领导。(知道同学之间互扇耳光后),我单独给他施压,他就同意帮(我孩子)调动班级,等于(我)只能救我儿子,救不了别人。

(小东母亲)

(3)学业压力大或成绩不理想与校园欺凌的循环关系

学业压力大或成绩不理想与校园欺凌之间是一种循环关系。学业压力大、学习成绩不理想可能会使学生受到校园欺凌,对学生心理造成影响;而这又会加重学生的学业压力,进一步影响学生的学习成绩,由此产生恶性循环。

她就是太想好了,太怕失败了。去了学校之后,某一个点应该是激起她的那种挫败感了,所以她可能就无法面对这个学校。

(小木父亲)

第二次测验她就考得很不好,整个可能落差比较大,然后又没有朋友,她就觉得在那边待不下去。

(小中母亲)

他是一个特别好面子的,喜欢自己能够发光、发亮。所以他很怕自己考得不理想,自己无形想去逃避。

(小北母亲)

五、结论与建议

(一)结论

学生遇到校园欺凌后产生拒学行为不是某一时刻突然发生的,而是遭遇校园欺凌后牵连起学生过往的经历,日积月累的复杂情绪体验对学生产生了影响;与此同时,校园欺凌发生后,学生面临着来自同伴、教师、家长和自我等多方面的困扰。本研究中大部分个案学生家庭与其所在学校存在沟通隔阂。这些情形交织在一起,最终演化为学生拒学甚至是更为严重的结果。

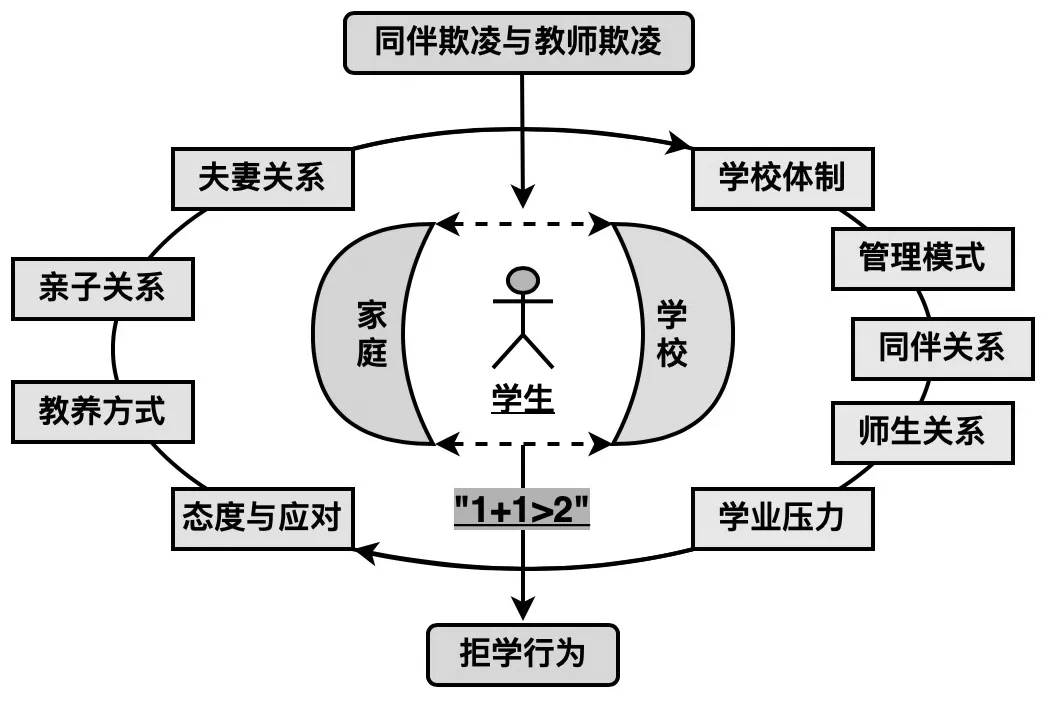

本研究通过实证资料明确了校园欺凌的主体既有学生,也有教师。其中,教师欺凌的情况非常复杂,必须区分教师欺凌与教师惩戒的差别,故而提出教师欺凌与教师惩戒的连续谱和临界点。同时探究校园欺凌与拒学行为之间直接关联或间接关联两种情形,结合家庭和学校因素的影响,进而建构起校园欺凌与拒学行为潜在关联的叠加影响模型(图3)。

图3 校园欺凌与拒学行为潜在关联的叠加影响模型

笔者认为,学生在受到校园欺凌后产生拒学行为的影响因素是交织叠加的。个案学生处于青春期,具有自尊心强、敏感、不自信等特点;除了会受到自我生理上与心理上的困扰外,还会受到来自家庭和学校两方面的影响。特别是校园欺凌给学生带来的创伤,可能会唤醒孩子童年时期在家庭中所受到过的伤害;过去的痛苦与当下的危机叠加,互相作用,引发“1+1>2”的结果。

家庭方面的影响因素包括夫妻关系、亲子关系、教养方式,以及应对孩子遇到校园欺凌的方式;学校方面的影响因素具体有学校体制、管理模式、同伴关系、师生关系及学业压力。本研究中多个学生家庭和学校沟通出现障碍,对学生自我的本体安全[29]产生影响,使得学生的心态和行为发生改变,进一步加剧了学生对学校的抗拒。

(二)建议

校园欺凌导致拒学行为的发生是学校因素和家庭因素多重叠加的结果,甚至还映射出社会因素。虽然本研究对社会层面的原因不作重点阐述,但是必须意识到校园欺凌与拒学行为的发生是整体社会生态系统中的一部分:从社会文化/舆论,到由专业人士组成的社会同盟,再到学校与地区教育组织,都应该与学生及其家庭并肩而行。因此,校园欺凌与拒学行为的干预抑或预防,需要形成家校社协同育人的支持体系。

1.支持体系的家庭教育——家长需要“先行”

家庭可以考虑从宏观层面培养孩子正确的价值观、人生观和世界观,建构一种“关系性存在”[30]的思维和行动方式,与孩子共同找到合适的生活方式。

2.支持体系的学校教育——教师需要“助导”

学校应加强对校园欺凌事件的预防与干预。一方面,学校应构建校园欺凌的预防机制,包括通过国旗下讲话、主题班会、讲座、校本课程(5)北京市中关村第四小学李晓琦校长团队与北京师范大学教育学部王曦影教授团队、北京联合大学师范学院阮琳燕博士团队,正在共同开发并实施“小学生社会情感能力”校本课程。“校园欺凌”是课程主题的重要组成部分。等方式开展专题教育;完善校规校纪中有关预防校园欺凌的相关制度;除重要场所外,在校园偏僻地点安装摄像设备;加强教师或安保人员巡查与检查,预防校园欺凌现象的发生。另一方面,学校要为学生提供有效心理支持,每所中小学必须配备一名专业心理教师,(6)《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》(教思政厅函〔2021〕10号)规定:每所中小学至少要配备1名专职心理健康教育教师,县级教研机构要配备心理教研员。中小学要在班主任及各学科教师岗前培训、业务进修、日常培训等各类培训中,将心理健康教育作为必修内容予以重点安排。及时开展学生心理健康咨询与疏导,防止事态恶化;发现校园欺凌事件后要及时调查,对教师欺凌要严肃处理。

3.支持体系的社会力量——多方主体需要“互通”

社会力量对预防校园欺凌与拒学行为的支持主要包括四大主体:大学在教育生态系统中所发挥的黏合家庭、学校和社会的“纽带”作用,是大学社会服务功能的细化和深化;社区作为落实家校社协同育人的重要基地,可以设立家长学校,为遭受校园欺凌的学生与拒学家庭提供就近的教育公益咨询;教育机构作为第三方组织可以为家庭提供专业化咨询和解决方案支持,但是需要对这些机构有所监管;媒体作为信息传播的渠道和中介,可以通过一些大数据分析为校园欺凌作预警和研判等。

为了避免对个案学生带来二次伤害,本研究的访谈对象均为其家长,没有涉及学生及其同伴和教师。因此,从客观上来说,这些资料无法全景式地描述“房间里的大象”作为合谋性沉默的发生过程,且较难实现资料之间的三角验证,是为本研究局限。未来在保护参与者隐私前提下,本团队将尝试增加学生访谈进行三角互证,增加研究的内部一致性。