三分损益模式下追求平均律的尝试:京房推到六十律*

2022-05-18孙小淳

马 金,孙小淳

(中国科学院大学 人文学院,北京 100049)

0 引言

律,本之于“气”,外显于“数”。《国语·周语下》载:“夫六,中之色也,故名之曰黄钟,所以宣养六气、九德也。”[1]18“数”可“通神明之德”,也可“类万物之情”。音律通过“数”将天、地、人关联起来,故六律为万事之根本。《易》有“参(三)天两地而倚数,观变于阴阳而立卦”之论,天地与数的关系,即天为三,地为二。律吕之育生成化亦依天地之数而成。

音律值的计算主要借助数学上的三分损益法。设定黄钟初始音值,通过先减少三分之一后再增加三分之一的方法依次算出一个八度音程内其他音的音值。据此法,第十二律继续上生生律,律值不能重新完美地回到黄钟律,二者之间律管长度差约0.1212寸,相差23.46个音分值,且音程之间存在不等值问题,这是至少在京房①京房(公元前77年-前37年),西汉著名的易学家、律学家。本姓李,字君明,吹律自改为京氏。师从梁人焦延寿,主推灾异,自创京氏易学体例。汉元帝初元四年以孝廉为郎,官至魏郡太守。试图解决这一问题前律制长期存在的问题①京房要解决乐律上的“旋宫”问题和不等程问题,的确有增进和发展纯粹音乐知识的目的,但是从其六十律完备后的实践看,更多的是为了京氏占卜。对于占卜,我们往往不论青红皂白直接定义为迷信。事实上,古时的占卜和今人依靠理性做出预测没有什么太大区别。占卜只是把一部分客观事实或者已经认知的规律等经过一种占卜法则的粉饰,变成一种神秘的预测机制。创建音律占卜的重要前提是要彻底懂得音乐的乐律机制。笔者旨在探讨京房是如何在十二律基础上发展成六十律的。。表面上看,第十二律数值可以勉强回到黄钟律值,然律吕之数应天地之数,律吕生化出现不完美的“差值”足以让整个宇宙论体系崩塌。古人治学亦同今人,当理论面临危机之时,他们首先不是立刻否定理论,而是选择采取修补机制。为解决这一难题,京房根据六十四卦乃八卦之详细推衍的实际,通过多次计算、逐步逼近的方法将十二律继续推算到六十律,基本实现了律值的“旋相为宫”,这也是《易经》周而复始、循环再生思想在音乐领域潜移默化的运用。仿照《易经》,依其权威保证了音律生成机制暂时的“合理”,也挽救了宇宙论体系。但是严格来讲,这种不断逼近的计算方法仍然无法彻底还原和解决律数的不等程问题,这一问题的存在对汉代以后的律学研究产生了重大影响,直至明代的律学家朱载堉发明了十二平均律才彻底解决了律值数的不等程问题。

自六十律面世起,它就受到了质疑,“这导致在《汉书·律历志》上对于京房的律学根本没有被提及”[2]368。当前学界要么狠狠抓住京房援易入律、附会历法等问题进行痛批,要么支持援易入律时却误入“卦气说”的泥潭。关于京房六十律不乏申辩,各有理据。[3-6]笔者沿着京房寻找万物本质性关联和宇宙天地间根本法则的思路,推衍其“六十律”究竟如何得来,以求给其一个合理的解释。

1 律学源起的困境:认知元典中的三分损益与五声十二律

中国古代音律学采用律管的长度比例来计算音程,形成了五音十二律系统,它的实现主要得益于三分损益的数学方法。五声指的是宫、商、角、徵、羽五个音阶。十二律按照音高顺序依次排列为:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。古代元典生律方法的记载主要有三个困境:一是对三分损益先损还是先益存在分歧。二是对蕤宾律到底是上生还是下生亦存在分歧。从本质上解决此问题取决于第一个问题的结论。三是十二律最后不能完美地实现黄钟旋相为宫的转调。

1.1 三分损益与五声

三分损益的律学方法首次被明确地记载于《管子·地员》篇:

“凡听徵,如负豕,觉而骇;凡听羽,如马鸣在野,凡听宫,如牛鸣窌中;凡听商,如离群半;凡听角,如雉登木以鸣,音疾以清。凡将起五音,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫。三分而益之以一,为原有作,为徵。不无有三分而去其乘,是足以生商。有三分而复于其所,以是生羽。有三分而去其乘,适足以生角。”[7]378

“凡将起五音,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫”。上述转译成现代数学即是34=9×9=81。“三分而益之以一”,即在原长的基础上增加三分之一的长度,因此徵应该是81×(1+)=108。“不无有三分而去其乘”,即在徵音的基础上减少三分之一的长度,得108×(1-)=72。以此类推下去,可以得到五声的音值②关于五声的物理学规律详请参考JOSEPH NEEDHAM,LING WANG,K.G.ROBINSON.Science and civilisation in China,volume 4:Physicsand physical technology.Part 1:Physics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1962:171-176.。

《史记·律书》中关于五声的计算程序和结果如下:

“九九八十一以为宫。三分去一,五十四以为徵。三分益一,七十二以为商。三分去一,四十八作以为羽。三分益一,六十四以为角。”[8]429-430

从以上古籍记载的三分损益的生律次序(表1)来看,的确存在着两种不同的生律方法:一种是先损后益,另一种是先益后损。这两种不同的生律方法对十二律的生律次序产生了重大影响。

表1 《管子·地员》与《史记·律书》生律结果对照

1.2 三分损益与十二律

有关十二律的记载,根据现有的文献来看,最早的记载出现在《国语·周语下》中:

“律所以立均出度也。古之神瞽考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪,纪之以三,平之以六,成于十二,天之道也。”[9]141

除此之外,在《吕氏春秋·古乐》中也提到了有关十二律较早的记载:

“黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹於嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间,其长三寸九分,而吹之,以为黄钟之宫,吹曰舍少。次制十二筒,以之阮隃之下,听凤皇之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合。黄钟之宫皆可以生之。故曰:黄钟之宫,律吕之本。”[10]149

现代考古出土的先秦编钟再现了乐器的编列制度,如乐器的旋宫和十二音的五度相生,这是乐律在乐器实践方面的例证,其中最具代表性的就是曾侯乙编钟。它按照“基”“角”“曾”三音组进行编列,四个三音组构成了宫、宫角、宫曾、徵、徵角、徵曾、商、商角、商曾和羽、羽角、羽曾12个基本音名。

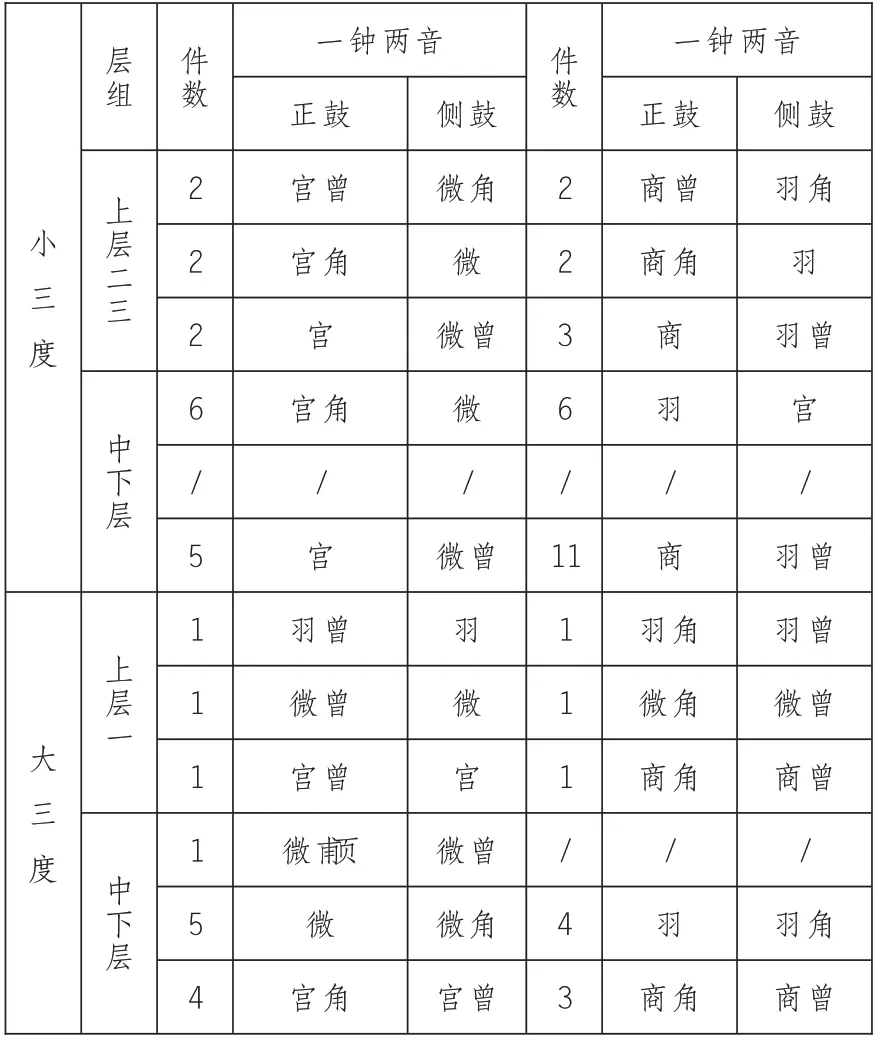

根据出土文献,黄大同专门做过曾侯乙编钟十二音结构研究(图1、表2):

表2 曾侯乙编钟的一钟两音统计表

“十二音名的音结构……与记载于《国语·周语》的十二律律名内含的音结构完全一致,并能同时用于曾侯乙编钟和曾侯乙编磬以及钟磬的十二个不同宫均。周代乐人就以……一件钟体上大小三度的两音为一个构音单位的十二音名分配原则以及一钟两音不同组合模式的设定下,把全部音名分别配置到曾侯乙编钟所有两音钟的大小三度正侧鼓音上,再通过三钟六音的大小三度钟的混合,或三钟六音的纯小三度钟的结合来构成一对三音组的一钟两音组合模式,最终在曾侯乙编钟的中下层甬钟和上层绹纹钮钟上,形成六钟十二音结构,用以满足宫廷演奏旋宫转调乐曲的需要。”[11]29-30

同时宋克宾撰文探索了曾侯乙编钟十二音五度相生的规律(图2):

“(曾侯乙编钟)上层一组钮钟标音铭文展现的十二音位五度相生,比传世文献《吕氏春秋·音律》(战国晚期)记载的十二律五度相生早得多。钮钟用顺向、逆向五度排列的方式把十二音位统一在八钟之内,可见古人在音乐实践中对音律的运用是以听觉感知为主,方式灵活多变,不局限于“三分损益”的数理计算。”[12]89

孔义龙曾撰文讨论了先秦的编钟旋宫,给出了先秦编钟的四种旋宫思维(图3):

“春秋战国时期编钟旋宫的……前提是满足五声音阶的旋律演奏……即先以正鼓音的重复音为主来满足五声音阶的旋律演奏;发展为有意选择一个不重复音位,以满足七声音阶的旋律演奏;再发展为有意选择两个不重复音位,或使不重复音位与重复音位相结合,以在五声范围内实现三至四次旋宫。”[13]28

“这种设置结果完全是出于实践的目的,而与后来《史记·律书》及《淮南子·天文训》记载的十二律相生之法未必要有指导和被指导的关系。”[13]29

“先秦编钟……发明了‘一钟二音’的‘双音钟’冶铸和调律技术……曾侯乙编钟其双音钟构想……是在2400年前音乐使用不平均律的时代,要将……体系中的多达130个音,准确无误地实现在65口大小不同的青铜乐钟上”。[14]18只是“西汉初年,承暴秦焚书之弊,礼乐荒废,而乐制尤甚。虽有叔孙通、贾谊等人奏具礼仪,汉武帝时更尚儒学、进贤良,制定汉家制度,但《乐经》既亡,乐制又由制氏专门掌管,所以汉世诸儒多仅能盛言乐义,而已不知钟磬的音律、铸造、编列悬置等具体乐器制度”[15]26。汉代实现了政治的大一统,但是在礼乐制度方面的一统却是相对滞后的,由于先秦之前的金石之学在汉末几近断裂,所以此时律学体系的发挥从金石之学转移到了律管上。

黄钟作为律管生律的起点,在《吕氏春秋·音律》《淮南子·天文训》《后汉书·律历志》中均有记载。关于《吕氏春秋·音律》的十二律生律次序,学界存在争论,[16]其原文记载如下:

“黄钟生林钟,林钟生太簇,太簇生南吕,南吕生姑洗,姑洗生应钟,应钟生蕤宾,蕤宾生大吕,大吕生夷则,夷则生夹钟,夹钟生无射,无射生仲吕。三分所生,益之一分以上生;三分所生,去其一分以下生。黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下。”[17]324-325

如上节所讲,三分损益在五声系统的生律中存在两种不同的生律方法:先损后益或先益后损。《吕氏春秋》中的“三分所生,益之一分以上生;三分所生,去其一分以下生”是一个混淆区。到蕤宾律时,遇到了继续上生还是下生的问题。若不能解决这一问题,生律次序就会面临极大不同(表3)。

表3 《吕氏春秋》两种生律对比(依次生律,数值精确到小数点后两位)

通过观察数值会发现,如果按照蕤宾重上生律,律数是长短有序的;如果按照蕤宾下生生律,其中大吕、夹钟、仲吕的律值明显地小于黄钟律值的一半。借助出土文献放马滩秦简《律书》来比对,可以对两种生律方法有一个基本的判定。秦简记载原文如下:

“宫一,徵三,栩五,商七,角九。(乙72)

甲九木,子九水,日出□□水,早食□□□,林中生大簇,大吕七十六,□山。(乙76)

乙九木,丑八金,早食七栩火,入暮中鸣六,大簇生南吕,大簇七十二,参阿。(乙77)

丙七火,寅七火,暮食六角火,夜半后鸣五,南吕生姑洗,夹钟六十八,参阿。(乙78)

丁六火,卯六水,东中五□土,日出日失八,姑洗生应钟,姑洗六十四,阳谷。(乙79)

姑洗十三万九千九百六十八下应,中吕十三万一千七十二下主黄。(乙183)”[18]23

以上记录中,黄钟出发律出现了两种律值,一种为81,另一种是177 147,这可以通过“中吕十三万一千七十二下主黄”推算出来(表4)。

表4 放马滩简、《吕氏春秋》《淮南子》和《后汉书》十二律律数表

《淮南子·天文训》采用了黄钟八十一为出发律的生律方法:

“黄钟为宫,宫者,音之君也。故黄钟位子,其数八十一,主十一月。下生林钟。林钟之数五十四,主六月,上生太簇。太簇之数七十二,主正月,下生南吕。南吕之数四十八,主八月,上生姑洗。姑洗之数六十四,主三月,下生应钟。应钟之数四十二,主十月,上生蕤宾。蕤宾之数五十七,主五月,上生大吕。大吕之数七十六,主十二月,下生夷则。爽则之数五十一,主七月。上生夹钟。夹钟之数六十八,主二月,下生无射。无射之数四十五,主九月,上生仲吕。仲吕之数六十,主四月,极不生。”[19]162-163

《后汉书·律历志》采用了黄钟十七万七千一百四十七为出发律的生律方法:

“黄钟,律吕之首,而生十一律者也。其相生也,皆三分而损益之。是故十二律之得十七万七千一百四十七,是为黄钟之实。又以二乘而三约之,是为下生林钟之实。又以四乘而三约之,是为上生太簇之实。”[20]208-209

通过对比观察(表4)所记载律值,可以得知,《吕氏春秋》生律的次序应是“先损后益,蕤宾重上生”,因为应钟律基本上回到了清黄钟的位置。

综上可知,虽然黄钟出发律存在81和177 147两种不同的初始值,但是十二律生序都是按照先损后益的方法生律的。古人治律认为当两根律管的长度比值是2∶1的时候,正好可以完美地走完一个八度,即古人所讲的黄钟还原,只有实现了黄钟还原,才不至于在多次转调的过程中产生明显的跑调现象。仔细观察可知,最后第十二律的律值不是准确意义上等于而是约等于黄钟律值的一半,且相邻音程之间也存在着不等值的问题,这一千古难题也一直推动制律者不断提出解决方案。

2 京房如何构造了六十律

音律作为天地宇宙运行规则的体现,应与度量衡的标准一样,丝毫不差,怎么可能会出现不均等和不能周而复始的还宫呢?差值看似很微小,却可以导致整个宇宙观的崩塌。如何拯救这一现象,才能让音律摆脱困境,与宇宙的发生运行机制圆融无碍呢?

古人认为律起于气,治学必与天地之气相感互通,模拟天道制律,[21]自然而然,这是一种“诗性”[22]。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,律学理论属于形而上的道,律学之道模拟天地之道周而复始、循环再生有了“道”。《系辞传·上》载:“参伍以变,错综其数:通其变,遂成天地之文;极其数,遂定天下之象。”故象由数定,立象以成变化。所以观察卦象的变化,是京房思维的直接来源。

一言以蔽之,乾坤两别卦或八经卦就足以把《易经》的精髓说透了,既然如此,为什么还要六十四卦?乾坤两别卦或八经卦是总根基,六十四卦是对总根基的动态发展的详细阐述,就是要阐述卦与卦之间以及爻与爻之间的不同和差距,卦与卦、爻与爻的差距就是万事万物的差距。京房的易学成就很高,也许就是明白了这个道理,才仿易治律,所以才会有“夫十二律之变至于六十,犹八卦之变至于六十四也”的说法。

京房作为汉代官方易学大家,自创京氏易学体例。笔者认为其八宫卦的还宫思想是影响其律学思维的决定性因素。《易》自产生就蒙上了一种数的神秘主义的面纱,音乐的本质也是数,所以音乐也具有神秘主义特征。律易融通在古人的世界观里,自然而然,卦宫应该和音律的五声调式宫、商、角、徵、羽分别为宫之间存在了天然的契合关系。

表5诠释了易学思想中的穷上反下的“复”,即循环往复。在每一个当值的卦宫里,从纯卦开始,经过几次爻变,最后都可以返回纯卦的下卦,即一半可以还原。京房鉴于易学思维的反复其道,在解决三分损益存在的问题时,恐难免不把易理用于律法。笔者在此提出这个观点,以求在律法易理问题上,激起更多的讨论和研究。

表5 六十四卦分宫卦象次序

《礼记·礼运》载有“五声六律十二管旋相为宫”一说,其中十二管即是十二律,宫音的移动就是旋宫,是指一个八度之内的十二律都可以轮流做宫音(决定调高),可以形成不同音高的五声音阶,即可以形成十二律六十调式。然而通过三分损益所得到的十二律的律数存在着最后一律不能还宫的事实,这种不等程的音律造成的缺失成为京房发明六十律的动机。总体上讲,六十律注重追求音律的等程,比十二律更加精细地体现了音律之间的变动。

《后汉书·律历志》记载《律术》,对京房六十律说法如下:

“六十律相生之法:以上生下,皆三生二;以下生上,皆三生四。阳下生阴,阴上生阳,终于中吕,而十二律毕矣。中吕上生执始,执始下生去灭,上下相生,终于南事,六十律毕矣。”[20]207

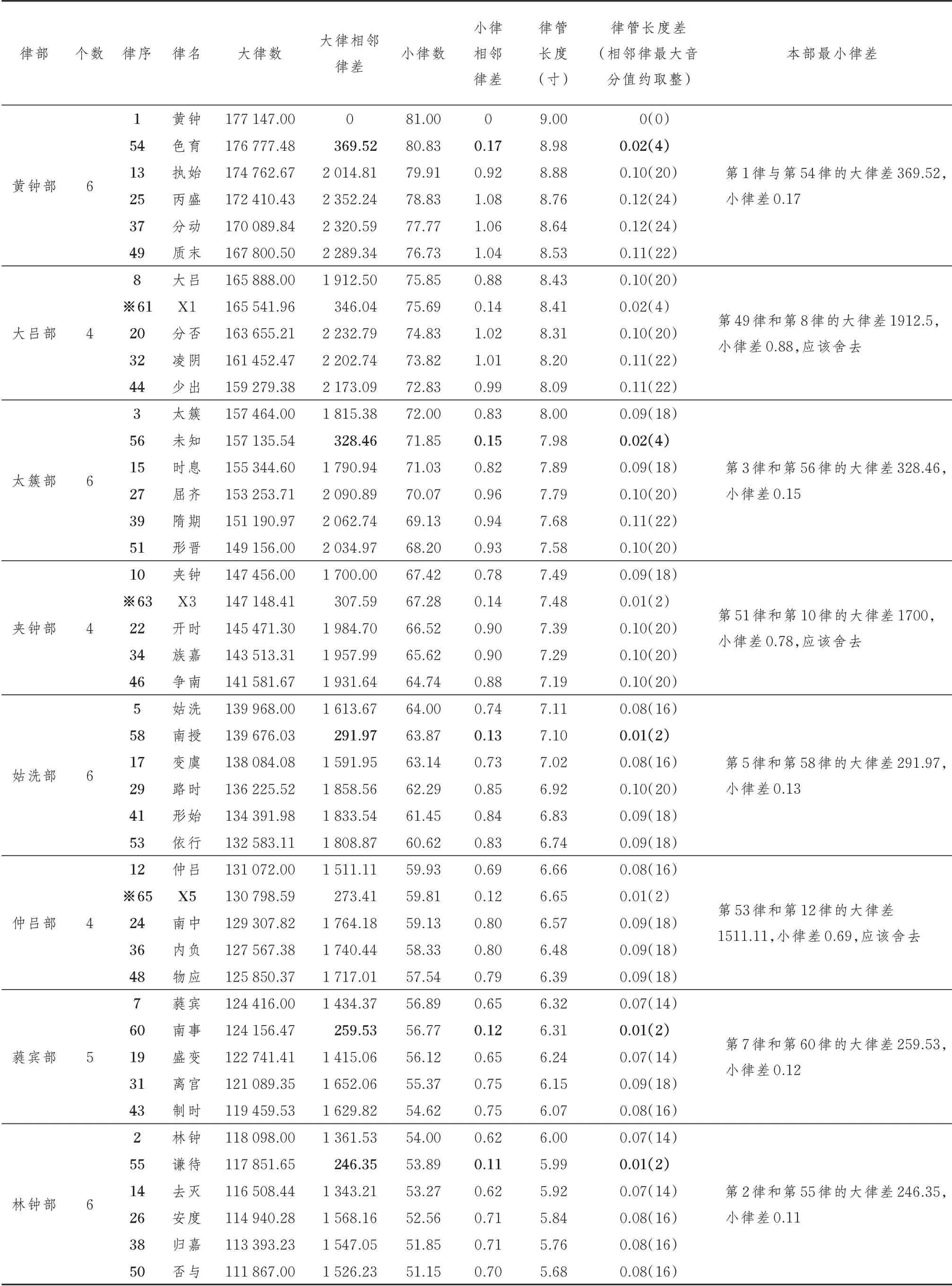

前述《后汉书·律历志》采用了黄钟177 147为出发律的生律方法,按照古籍记载,推算六十律有关律数数值如下(表6):

表6 京房六十律律值

续表6 京房六十律律值

由表6可知,黄钟律和色育律的数值基本上达到了均等,大律差值为369.52,小律差为0.17,律管长度差0.02寸,相邻两音的音分值最大差距为4音分①现代音乐才使用音分值表示音程的大小。京房时代使用律管长度差来表示相邻两律的差距。,较流行的约数值一般取3.56音分,[2]363而就目前人的听觉来讲,一般可以区别的最小音分值是6音分,只有极少数人可以准确地区别小于6音分的音。纵观所有的律值,相邻两个音之间的差距最大值就是24音分②参见谷杰.音律计算法比较及三种律制音阶音分值的简易计算法[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2009(3):109.已知E12=1200(平均律向上方五度相生十二次:700×5=3500,调整到起始八度内的1200音分),求五度相生律向上方五度相生十二次所生之律的音分值?P12=E12+2×12=1200+2×12=1224,古代音差=P12-E12=24。这一计算结果就是中国古代三分损益律十二律存在的“最大音差”,也是十二均旋宫不能“还相为宫”的原因所在。。黄钟律和色育律的差,京房称为“一日音差”,后人称此为“京房音差”。假定从第61律继续生律到第66律,到第66律时,律管长度是4.43寸,已经小于黄钟律管(9寸)的一半。观察表6,第1律黄钟律和第54律色育律之间律管差为0.02寸,第2律和第55律之间律管差为0.01寸,第3律和第56律之间律管差为0.02寸,第4律和第57律之间律管差为0.01寸,第5律和第58律之间律管差为0.01寸,第6律和第59律之间律管差为0.01寸,第7律和第60律之间律管差为0.01寸,此时所有的律数中,有且只有色育律律管长度是几乎接近黄钟律律管长度的,从54~60律的律值是非常接近1~7律的律值的,54律后为什么再加6律直到60律?笔者认为,这不是单独的黄钟还原,而是黄钟到蕤宾7个音整体还原,这再次证明了前文所讲的《吕氏春秋》两种生律法在蕤宾分道的事实,也证明了“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下”。除此之外,如果继续生5律会惊人地发现,第8律和第61律的相邻差是0.02,第9律和第62律相邻差是0.01,第10律和第63律相邻差是0.01,第11律和第64律相邻差是0.01,第12律和第65律相邻差是0.01,算到第65律,也就完全实现了十二律分别为宫(表7)。也就是说,既然这五对相邻律的律差都大致一样,律差都没有超过黄钟律和色育律的律差的话,那么在实际音律的选择上就可以把这五对看作是一回事,甚至也可以忽略。但是必须通过数值计算到第65律,只有这样,京房所说的“夫十二律之变至于六十,犹八卦之变至于六十四也”才不是空穴来风,更不是以前学人所认知的牵强附会。只有律的个数65大于卦的个数64,才会使用卦来比附说事,又因为第61~65律可以看作一回事,性质上与第60律无实际差异,所以京房有可能选择六十律①笔者认为,京房并未对六十律做出解析,原因可能有二:一是,京房本身也知即便到了六十律,还是不能丝毫不差地还原,他暂时解不开这个难题,甚至认为永远无解。二是,当他面对这个困难的时候,与他在政治上不睦的韦玄成奉元帝之令对他进行音律的“杂试考问”,所以他只是笼统地谈到了律历相感而生,使得他的解释圆融无碍,而未论及其用八卦建构六十律的考量。。选择六十律是一个既可以继续生律又可以解决还相为宫的方法。六十律的存在使得每一个相邻的律值之间的差距进一步缩小②随着律的增多,相邻律间的音差逐渐缩小。,这与十二律比较起来,更能够基本实现在律数不等程的前提下的循环闭合。六十律虽然依旧存在缺陷,但是京房更可能是考虑到了“以律建历”的补充机制,这样的选择机制才不至于使得律法因丝毫之差,导致整个宇宙观的崩塌。

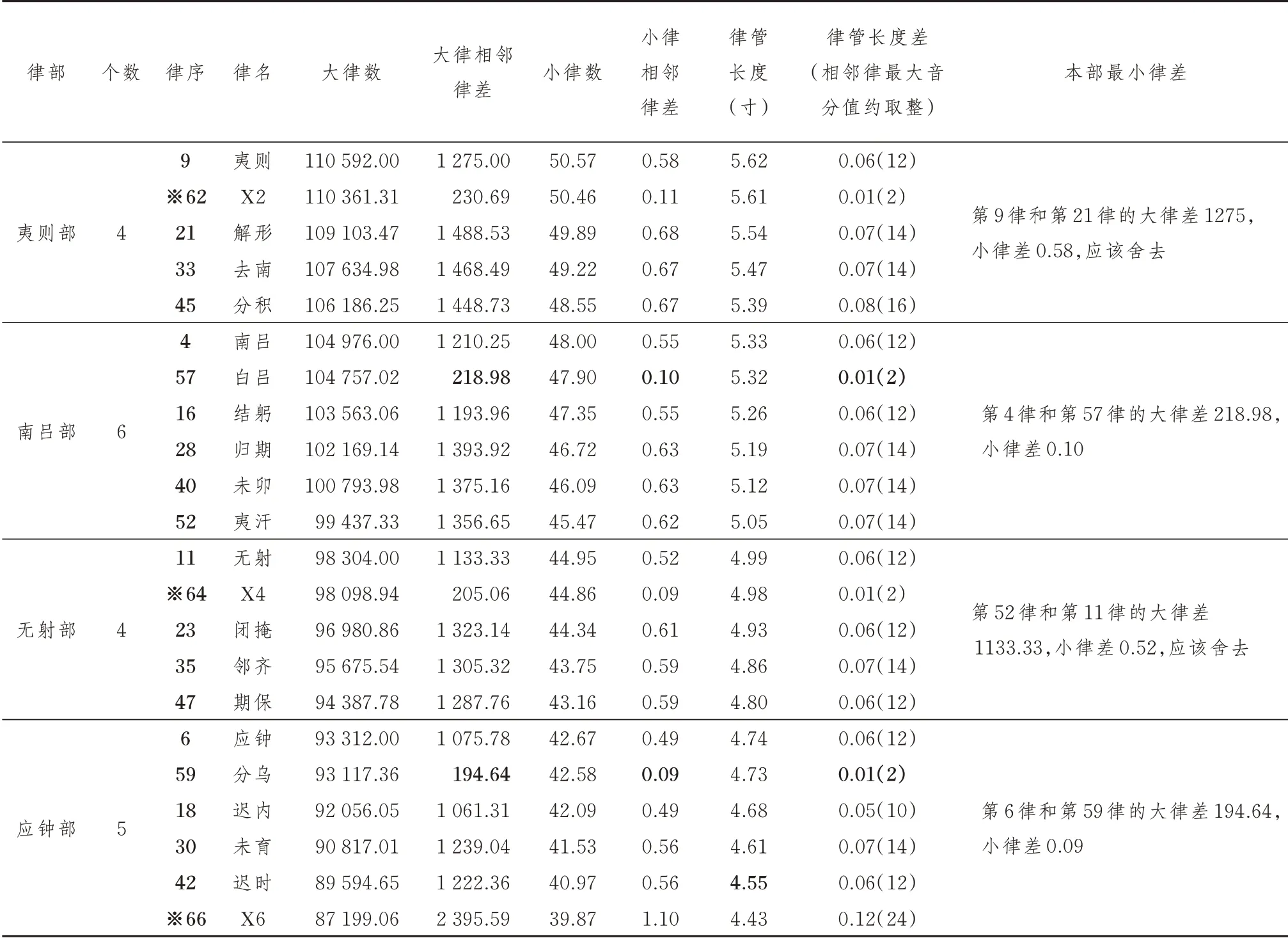

表7 十二律旋宫图

事实上,黄钟能否还原与生律方法有着直接的关系,后来这个千古难题被明代的朱载堉的“十二等程律”解决,其生律方法就是数学上将一个八度的音程平均分成十二份。京房推律数,应该也会发现数值按照三分损益到六十律也只是大体上可以达到闭合,这个问题是三分损益数学模型天生存在的问题,却是京房不可能怀疑的问题。那么京房是如何使用“以律建历”的原则使得六十律变得合情合理呢?

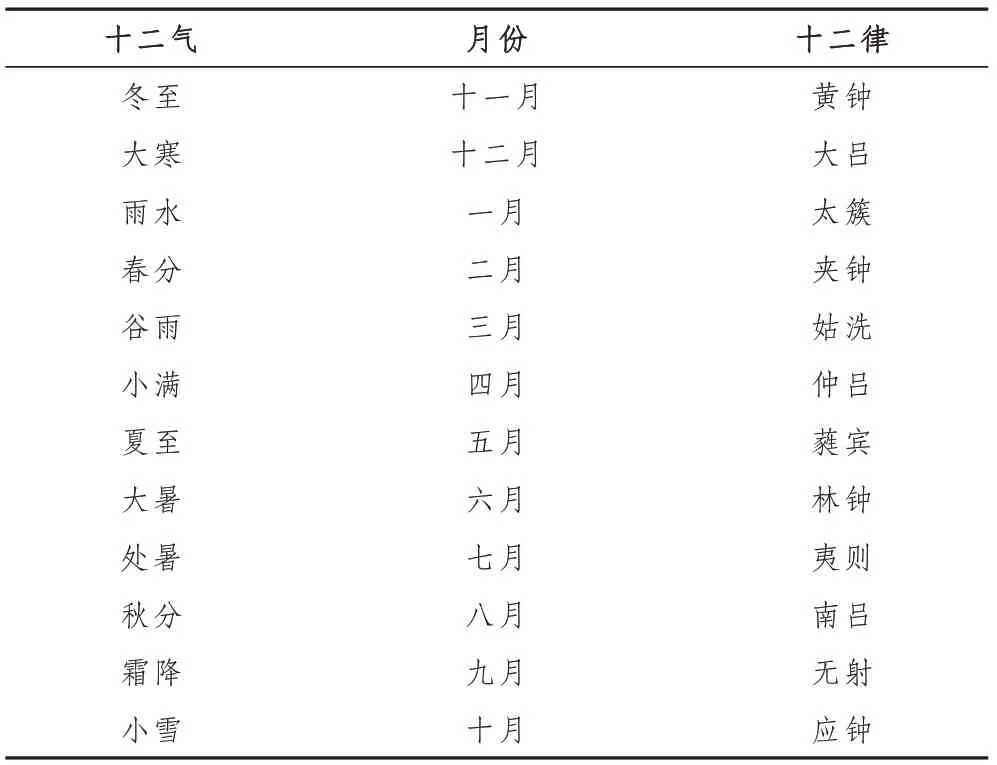

笔者认为,京房推律必然也会受到早期律学以十二律配十二月、以律起历和阴阳五行等思想的影响(图4)。

京房并不是最早将十二律配十二月的创造者,在《后汉书·律历志》中,京房对六十律和十二月的关系认识如下:

“宓羲作《易》,纪阳气之初,以为律法。建日冬至之声,以黄钟为宫,太簇为商,姑洗为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。此声气之元,五音之正也。故各统一日。其余以次运行,当日者各自为宫,而商徵以类从焉。《礼运篇》曰:“五声、六律,十二管还相为宫”,此之谓也。以六十律分期之日,黄钟自冬至始,及冬至而复,阴阳寒奥风雨之占生焉。于是检摄群音,考其高下,苟非革木之声,则无不有所合。《虞书》曰:“律和声”,此之谓也。”[20]208

根据以上记载,再按照前述蕤宾重上的生律方法,类比八卦重叠组合成六十四卦的生成模型也可以推知为什么律值必须推到六十律(表7)。

仔细观察表7会发现,从黄钟宫的第一律起,到再次出现黄钟律(表7中黑体标注),中间隔了48个律值,但是此时再次出现黄钟律时,正当蕤宾为宫音,还没有完全走完十二律的全程。可想而知,继续生当值宫音时,如大吕、夷则、夹钟、无射、仲吕为宫音,音程都会出现黄钟律,也就是说,要想走完全程,必须多次出现黄钟律(也就是表7所显示的,当大吕、夷则、夹钟、无射、仲吕为当值宫音时,其下一律的律值已经频频地聚拥在黄钟律附近了)。那么完整地走完十二律的生律模式,必须将最小单位定为60律。正如易经重卦,原理一致,六十四只是所有的卦画之中最小的且完整的一次循环。

除此之外,古人制律秉持“律历合一”的指导原则,律数与历数协调、与天和谐统一才代表了音律的合理性。历数起与“气”数,而“气”也是制造律管,定制音律的基本方法,正如《后汉书·律历志中》所载:

“夫五音生于阴阳,分为十二律,转生六十,皆所以纪斗气,效物类也。天效以景,地效以响,即律也。阴阳和则景至,律气应则灰除……冬至阳气应,则乐均清,景长极,黄钟通,土炭轻而衡仰。夏至阴气应,则乐均浊,景短极,蕤宾通,土炭重而衡低……候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭莩灰抑其内端,案历而候之。气至者灰动。其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚。”[20]219-220

分析史料上的候气之法可以推知,京房是以物候时间确立了律时,以空间方位确定了律位。将葭莩灰依照一定的方位装进律管,律管长短有别地插在土中。当时间运行到某一个节气的时候,这时候的“气”会与律管产生共振,将葭莩灰吹出律管,同时这个律管就发出相对应的音律来。“候气实验是天人感应宇宙论体系下对宇宙间最基本的物质‘气’的探究,也是试图解决天文律历中的最根本问题,即如何确定节气”,[23]20还将采用律管的长度比例来计算的音程关系转换成了天地阴阳之“气”的“变动不居,周流六虚”。

确定黄钟为首,是制定律管的前提。冬至那日的“气”吹出来的音律即是黄钟律。历法将全年分为24个节气,其中分为12节,12气,即雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒。十二律对应十二气,见表8:

表8 十二月之十二气对应十二律

通过表8所述可知,“气”从一冬至到另一冬至(一岁用六十进位天干地支表示),周而复始,循环再生。律感通天地之气,节气循环再生的事实也内在地要求音律的循环闭合,这是符合天理的自然体现。同时说明,十二律与六十进位天干地支也是相通无碍的。班固《汉书·律历志》中载:“律容一龠,积八十一寸,则一日之分也……夫律阴阳九六,爻象所从出也。故黄钟纪元气之谓律。律,法也,莫不取法焉。”[24]412律吕分阴阳,律为阳,吕为阴。其中,黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射是六个阳律,大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟为六个阴律。如果按照阴阳之别分配天干地支的话,天干之中的甲、丙、戊、庚、壬为阳,乙、丁、己、辛、癸。地支之中的子、寅、辰、午、申、戌为阳,丑、卯、巳、 未、酉、亥为阴(表9)。

表9 十二律与天干地支及五行的对应

综上所述,京房为什么必然推算到六十律应该是可以在逻辑上证明了。虽然选择了三分损益的数学模型,且三分损益的确在数值上存在不能完全达到逻辑上的闭合,但是为了使天地周而复始、循环再生的原则应用于律学的实践,使得律数与天地合一,京房使用了补充机制,把律、历、易相感相通当作一种行动指南。京房根据六十四卦分宫卦象次序图的归魂卦的下卦又返回了八纯卦的下卦原来的状态这一思想,类比六十四卦的生成模式,将十二律通过各自为宫得到了六十律。根据律气相通原则,气始于冬至再返回冬至而得一岁(六十进位天干地支表示一岁,律吕分阴分阳配合天干地支分阴分阳)再次证明了六十律的来历是有源可依的,也就是说京房六十律是可以被理解的。就京房要解决的平均律问题而言,相比十二律,六十律也是合情合理的。差距很小且接近闭合的数据,将整个宇宙论基础面临崩塌的危险进一步降到安全系数以下。